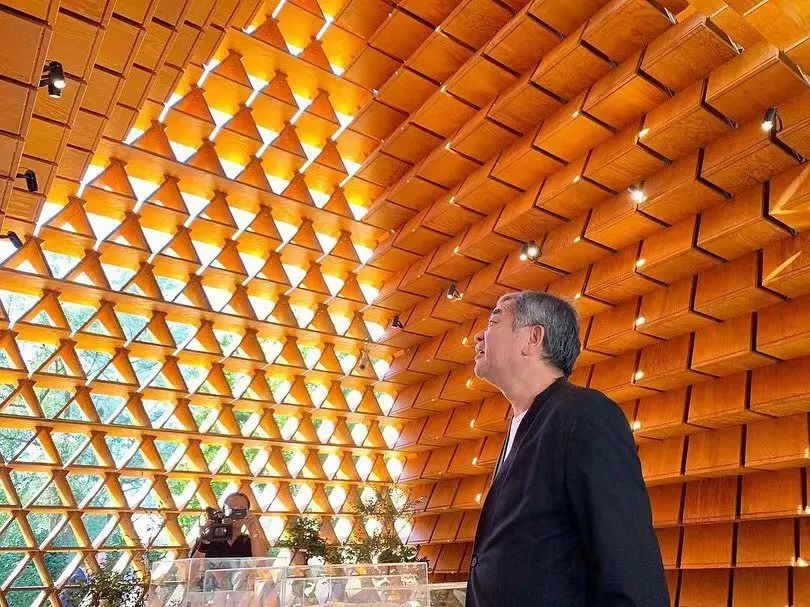

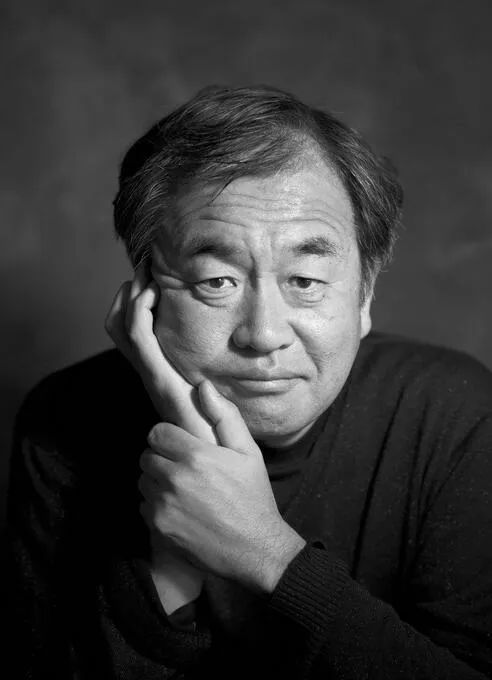

隈研吾,日本建筑界的“新彌生派”代表人物,

與伊東豐雄、磯崎新、妹島和世

被視為當今日本的四大建筑巨擘。

隈研吾在2018臺中世界植物博覽會 ?hasegawatomoyuki

出乎意料的是,隈研吾實際是個不折不扣的貓奴,

年幼時的他一心想著“給貓當醫生”。

拍攝于北京前門辦公室 ?ins kkaa_official

雖然沒成為獸醫,但隈研吾自稱

自己的很多設計靈感都來源于貓的視角。

1964年,東京舉辦奧運會那年,

隈研吾和父親一起參觀

丹下健三的代代木體育競技館。

國立代代木體育館 ?獨立行政法人日本スポーツ振興センター

這座具有劃時代意義,

打破傳統建筑固有形象和構造的建筑,

讓10歲的小男孩從心底為之折服。

同時,也埋下了一顆“想要成為建筑師”的種子。

誰能想到,時隔40余年,他不僅實現了“建筑夢”,

還憑借奈良法隆寺的五重塔概念,

擊敗“永恒建筑締造者”伊東豐雄的團隊,

拿下2020年東京奧運會主場館

“新國立競技場”的競標。

2019,東京新國立競技場 ?隈研吾都市設計事務所KKAA

近30年來,隈研吾參與的建筑項目

早已遍布20多個國家,

斬獲國際獎項、榮譽無數。

其中包括日本建筑學會獎(1997)、

芬蘭自然木造建筑精神獎(2002)、

法國政府藝術與文學勛章(2009)、

意大利王室藍寶石勛章(2019),

并由于其對建筑文化的貢獻獲得

日本政府紫緞勛章等等。

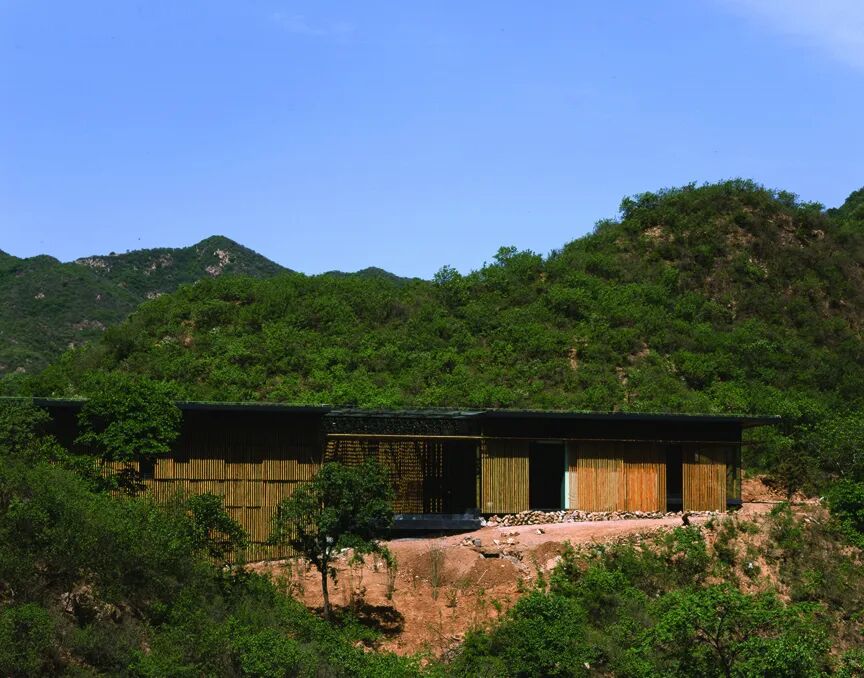

隨著2003年,他在中國的第一部建筑作品——

坐落于長城腳下的“竹屋”問世,

他也憑此在國內聲名鵲起。

2002,長城腳下的竹屋Great(Bamboo)Wall ?隈研吾都市設計事務所KKAA

在之后,他又先后貢獻了北京三里屯soho、

船廠1862、中國美術學院民俗藝術博物館、

陽澄湖游客中心等眾多標志性建筑,

也憑實力成為日本大師級建筑師中

與中國聯系最為頻繁的一位。

2019年,《時代》雜志將他設計的V&A鄧迪博物館

列入年度世界最佳打卡名單。

2018,英國,V&A鄧迪博物館(V&A dundee) ?KKAA

2021年,隈研吾被《時代》雜志

評為年度百大最具影響力的人物之一,

也是此名單中唯一的建筑師。

從M2到竹屋,

從硬核后現代風到“負建筑、“弱建筑”,

再到后疫情時代提出的“五感建筑”。

他不甘于被條條框框束縛,

從未停止突破、創新,

他的目標是恢復日本建筑的傳統,

并在21世紀賦予其全新的表達。

隈研吾與“SAZAE”桑拿房合影

亦如46年前,隈研吾的畢業作品那般——

作者|Split

本欄目文章為作者個人觀點,不代表平臺觀點和立場

在“反叛”中去突破、去超越

隈研吾23歲畢業設計

隈研吾本碩就讀于東京大學建筑系,師從建筑大師原廣司和內田祥哉。

23歲的他提交了這樣一份畢業設計——

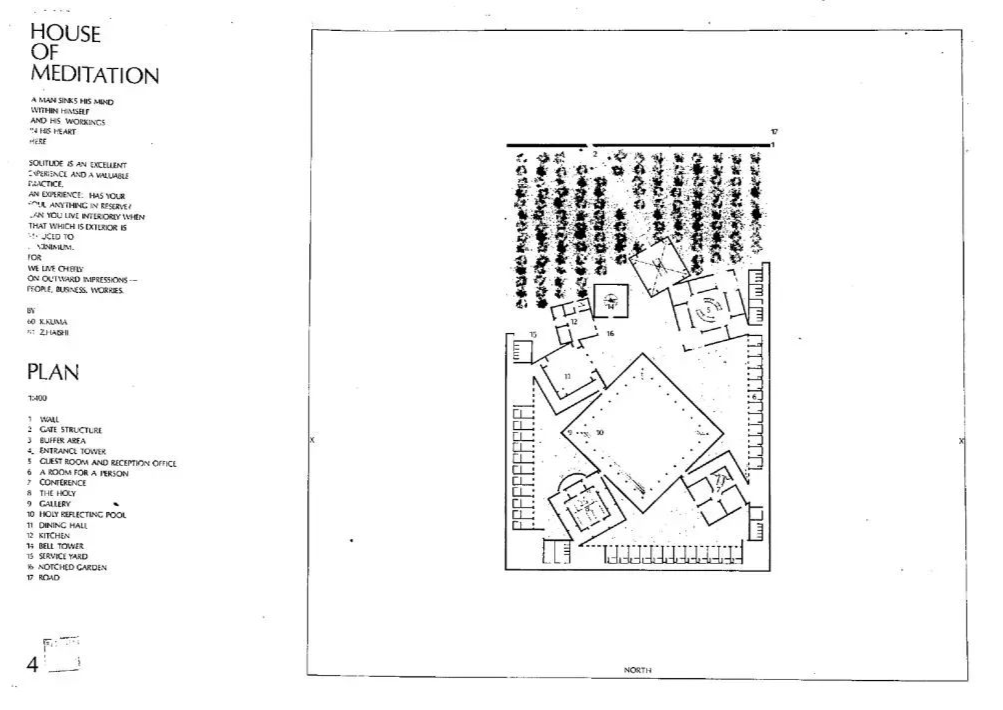

1977,House of Meditation ?隈研吾

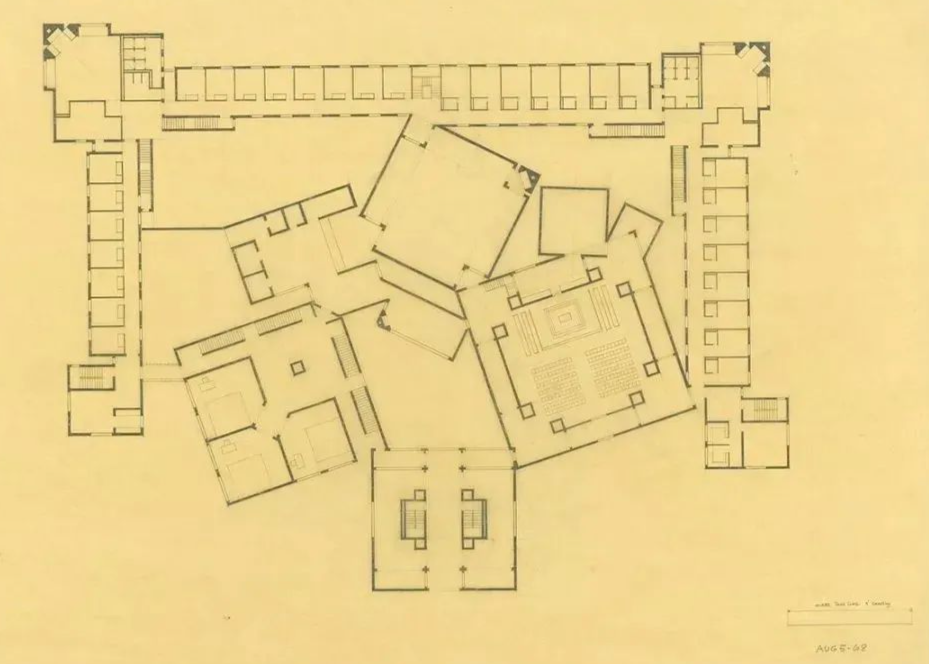

在隈研吾的描述中,這是一棟位于東京上石神井的集合住宅。與周遭的環境肌理融為一體,由北而入,與叢林共生。

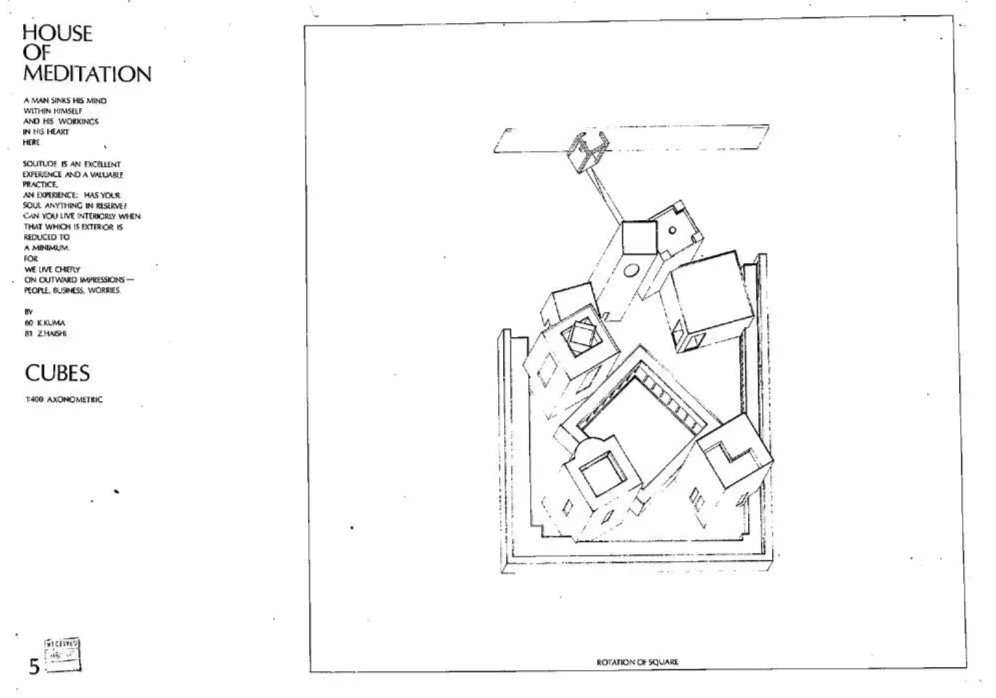

整個建筑的平面布局,以中世紀修道院為原型。

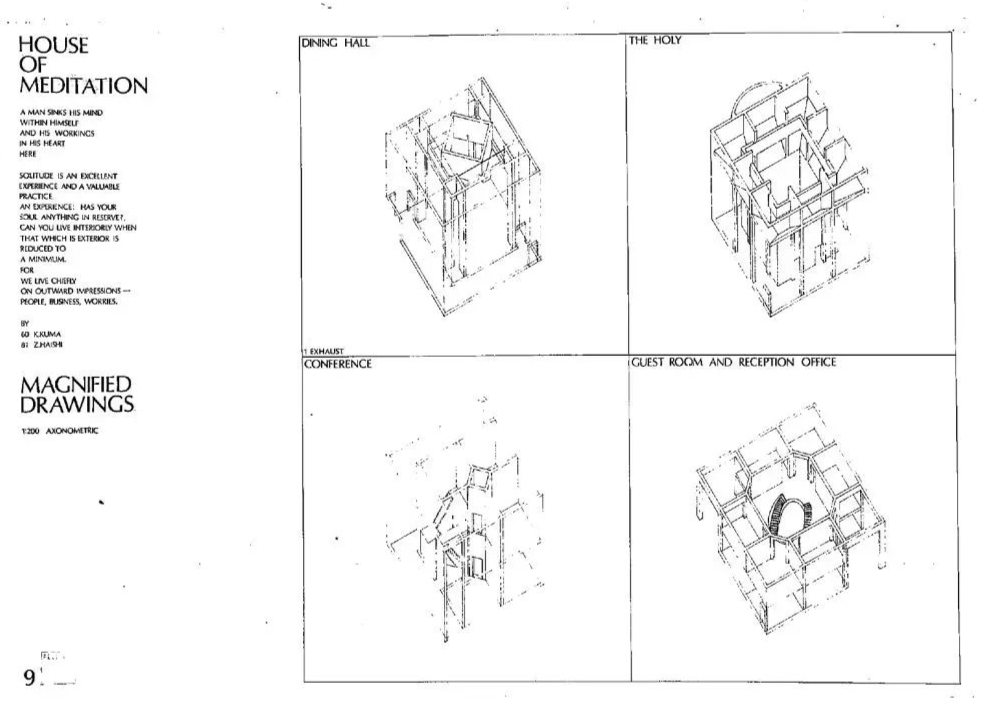

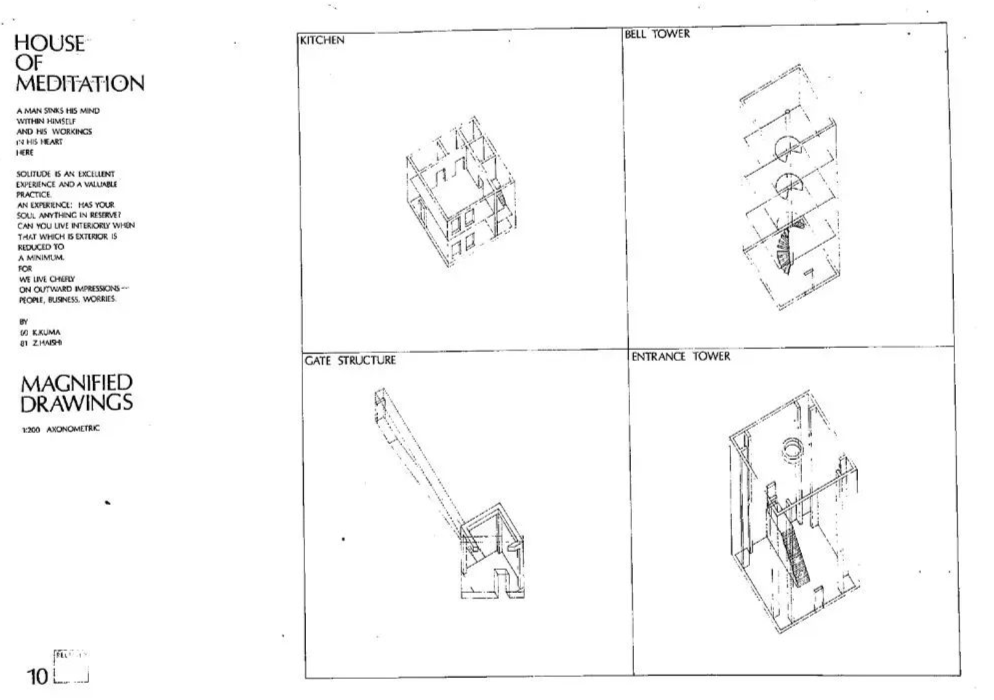

與路易·艾瑟鐸·康(Louis Isadore Kahn)的多米尼修道院(dominican motherhouse)有著異曲同工之處。軸測圖中所表現的集中式建筑,核心與外立面搭配雙層通透的結構,也頗受其影響。

1977,House of Meditation ?隈研吾

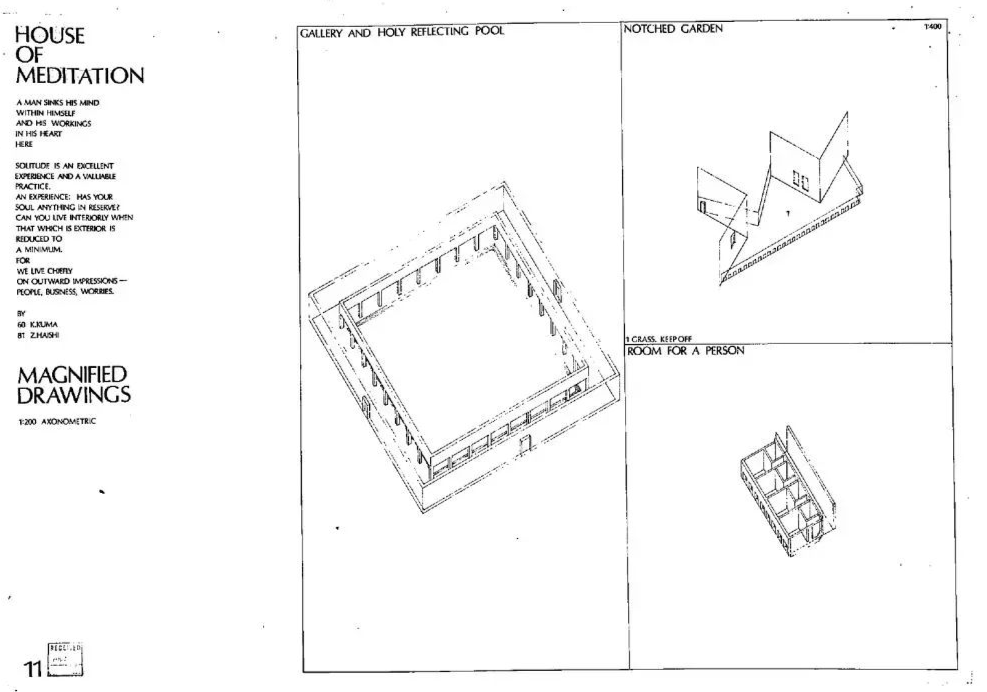

中庭里,食堂、廳室,鐘塔,靜思湖……幾大重要區域交錯散落,以不同的角度打破原本集中式建筑在方向與排布上的秩序。

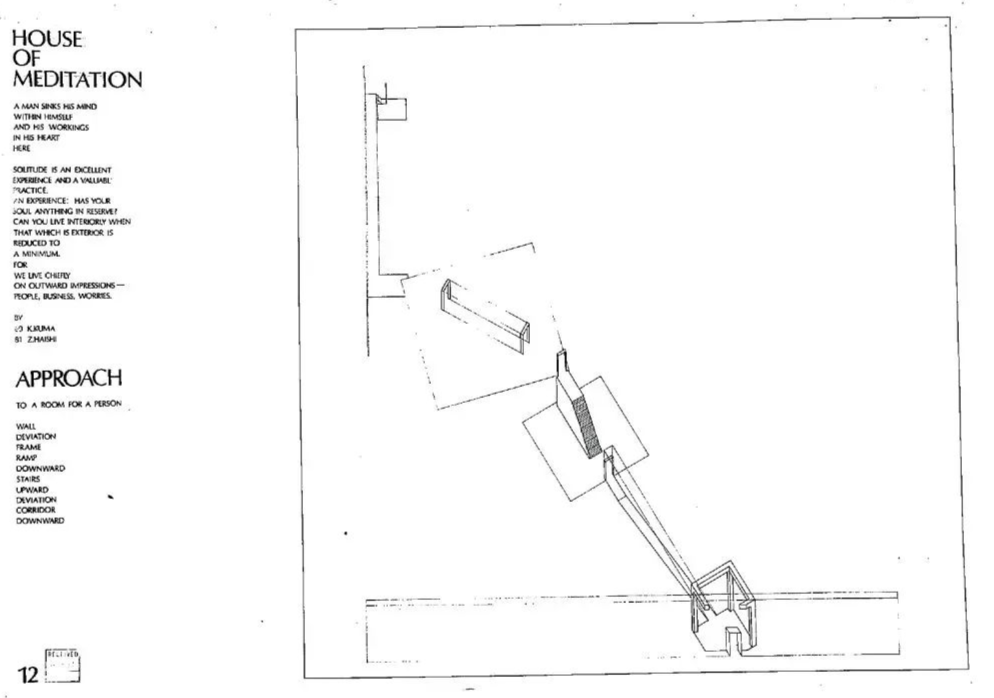

居住于此的人們每日都要在這里穿梭而過,宛如只要經過回廊,便能將外界的喧囂、繁華拋之腦后,進入一個靜謐、靜心的神圣空間。

在一片寧靜、祥和之中,散步、閱讀、交談、聆聽……頗有種大隱隱于市的味道。

1977,House of Meditation ?隈研吾

在這樣的空間里,人們有足夠的時間去冥想、去沉思,去向內探索真實的自己,找回屬于自己的生活方式。

然而,重塑宗教式的禪意、詩意的同時,又不失功能性和趣味性,刻意安排的動線和視線,為群居其中的個人營造出層次豐富的空間體驗。

看得出來,隈研吾的畢業設計有著濃烈的后現代主義風格。

他嘗試用“反叛”思維,去打破以往現代建筑的種種弊端,去突破如同復制粘貼般的單一、乏味、沉悶、冷漠……再重構新的居住模式和建筑語匯,從而找回藝術的本真和獨一無二的特性。

這樣的超越,背后隱藏著的是一種少見的、大膽的、創新的、開放的精神。

1990,M2 ?KKAA

甭管是畢業設計,還是后來為馬自達汽車公司設計的M2項目。

都不難看出,在那期間的隈研吾深受后現代主義建筑思潮的影響,他追求標新立異、特立獨行。

他自信滿滿,甚至放下狠話:“至少10年,這樣的建筑都不會過時!”

誰料,他仿照古希臘愛奧尼亞柱式并放大8倍設計的M2大樓,卻淪落為“都市恐怖主義傾斜”,被視為向西方諂媚的浮夸后現代主義建筑。

鋪天蓋地的批判、質疑,加上日本進入泡沫經濟時代,以至于這顆冉冉升起的建筑界新星,在往后的十余年里,幾乎被逐出東京建筑圈。

被“遺忘”的12年

他決定讓建筑“消失”

隈研吾畢業后,在日本Sekkei和Toda公司工作過一段時間。之后又以訪問研究員的身份前往紐約哥倫比亞大學深造。

彼時的日本,正處于泡沫經濟繁盛時期。在這期間,31歲的隈研吾,還沒有成立自己的事務所,還沒有投入忙碌奔波的生活。

用他的話來說,“我與社會還有著一定的距離”。

2022,隈研吾參觀意大利ArteSella藝術展

?ins kkaa_official

正是這個“距離”,讓他有足夠的時間寫出了人生中的第一本書籍——《十宅論》。

在那之后,他便回到東京,隨著距離的消失,清閑的生活也隨之消失。

為了經營好事務所,為了完成建筑作品,他竭盡全力奔走于“社會”內部。

直到1991年,M2項目之后,遭到打壓和抵制的他,不得不被迫“消失”。但在隈研吾來說,這似乎并不是什么沉重打擊,反而更像是迎接人生轉折的契機。

1990,M2 ?KKAA

他開始反思建筑與自然之間的關系,反思經濟發展對建筑思想的沖擊,反思“物化” 的人類到底該如何與建筑和諧共生。正是在這個過程中,曾經對后現代的執念也開始慢慢被放下,正如隈研吾所說:“后現代不過是早該被時代淘汰的裝飾”。

不同于安藤忠雄對清水混凝土的情有獨鐘,亦不同于扎哈·哈迪德對高科技材料的癡迷,在隈研吾的作品之中,所使用的材料從不設限。

“相比建筑本身,我更關注建筑與人、自然的交融與延伸,并試圖在其中尋覓建筑物與其所在地豐富牢固的聯系。”

隈研吾在草津木村屋(Kusatsu Kimuraya’)前拍照

?ins kkaa_official

隈研吾曾經將建筑比作優質壽司,在他看來,兩者的關鍵都在于“在對的時間、從最好的地方、選擇最好的材料”。

相比于一成不變地劃定范圍,他更擅長就地取材、因地制宜,木材、竹子、泥磚、石板、鋁、瓦、玻璃、陶瓷,甚至是紙、亞克力、碳纖維……再結合當地環境、歷史,以及水、空氣、光線等等,通過排列、堆疊、變形、編制、粒子化,創造出出乎意料的新型建筑。

正如他在《隈研吾的材料研究室》一書中所寫:“遇到新的材料,新的時代就開始了。原因很簡單,建筑是用材料做出來的,材料決定建筑。”

比如,位于長城腳下,被命名為“必看”的竹屋,他便選擇了最能代表中華民族品格,也是東方文明象征的材料——竹子。

最大限度依照原始地形的起伏,利用排列有序的“竹墻”盡可能讓其與周圍的重巒疊嶂相融。同時,竹屋的英文名Bamboo Wall,也是對長城的致敬。

2002,長城腳下的竹屋Great(Bamboo)Wall

?隈研吾都市設計事務所KKAA

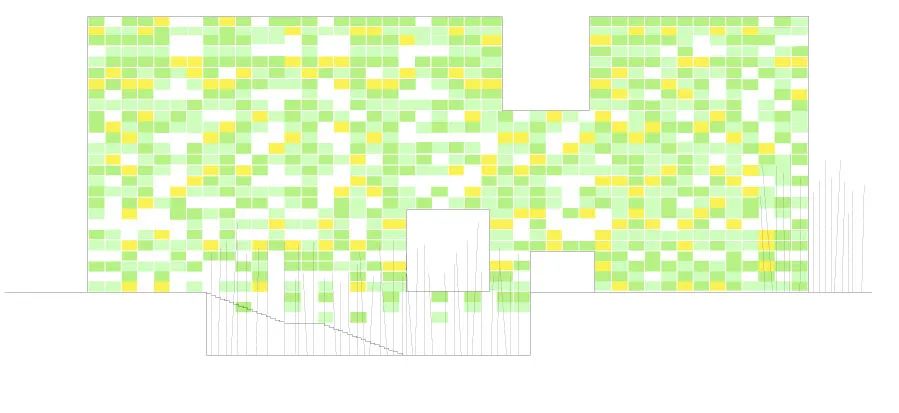

而位于北京的豪華酒店“瑜舍”,更是打破常規,外墻是異常奪目的翠綠色玻璃,整棟建筑從外面看上去猶如一個黃綠相間的馬賽克立方體。

2008,瑜舍(The Opposite House)酒店

?隈研吾都市設計事務所KKAA

對此,隈研吾表示:“若想讓建筑與建筑所在地相互融合,需要充分考慮構成兩者的基本粒子的尺寸”。

而瑜舍,正是通過大片的綠色玻璃,將自然光線、燈光作為構建建筑的“粒子,從而打造出一個屹立于喧囂繁華之中,靜謐的、祥和的城市綠洲。

2008,瑜舍(The Opposite House)酒店

?隈研吾都市設計事務所KKAA

當然,隈研吾和他的團隊,始終都在尋找新的材料,尋找可以取代混凝土、鋼鐵的新型材料,從而探索后工業時代的全新建筑形式。

他嘗試讓建筑消失,但建筑并不會真正消失,而是利用材料隱身于環境之中。換句話說,就是利用材料,盡可能地讓建筑與周遭融為一體。

宛如從自然中生長出來一般,毫無違和感。

他認為,建筑的本質是“人的居所和冥想空間”,一座適宜于人居住、生活的建筑應該與人的五感相融,包括視覺、嗅覺、聽覺、味覺、觸覺,甚至材質、溫度和光照變化。

2022,KKAA建筑巡回展“五感建筑”,

茶室景觀裝置(實景模擬) ?嘉德藝術中心

2022,KKAA建筑巡回展“五感建筑”

?隈研吾都市設計事務所KKAA

從23歲的畢業設計“冥想之家”到讓他陷入困境的M2;

從后現代主義,到“讓建筑消失”,再到“五感建筑”;

從材料,到形態,到居住模式……隈研吾從未停下腳步,從未停止思考,他不斷地打破、不停地超越。

?J.C.Carbonne

那些刻板印象,那些固有思維,從來不是阻止他突破的理由。

就像他所說的那般“建筑的目的不是為了將人類困住,是要讓人的身心獲得自由。”

專欄編輯|Mel

發文編輯|Miranda

審核編輯|CNN

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

Reference:

https://www.pcf-p.com/

《貝聿銘全集》(I.M.Pei:Complete Works)

《貝聿銘與蘇州博物館

《貝聿銘的藝術世界》

《貝聿銘談貝聿銘》

紀錄片《貝聿銘與一座古城》

《現代性的轉化-貝聿銘的上海藝術博物館分析》

https://apnews.com/article/north-america-us-news-ap-top-news-international-news-hong-kong-c49d1541ca434474bacff0275aacbaba

https://www.pritzkerprize.com/laureates/1983

https://web.archive.org/web/20220716220853/

https://www.nytimes.com/2019/05/16/obituaries/im-pei-dead.html?_ga=2.1332856.851766370.1558061018-1680477415.1557912647

https://web.archive.org/web/20220716220853/https://www.nytimes.com/2019/05/16/obituaries/im-pei-dead.html?_ga=2.1332856.851766370.1558061018-1680477415.1557912647https://baike.baidu.com/reference/84461/6ffebXM3PEkRwGxoAX5Ls0ajXtLI_T6Fj5qFQvRtXngkP5u6GYgnfcDwQgPYscmSl9AgeXR_ri-VNTRhVPNBmt_1yknbhm0T6FpnZFIykVrY1HNL664ZYo3KZcR0E_xjnAOu

"/>

"/>

"/>

"/>