臺風“杜蘇芮”走后“卡努”又撲向東北,東寧洪水量級將達“35年一遇”。搶險救災工作時時牽動著人們的心弦,各地防汛和排水系統的管理與建設也引起了人們的關注。

7月31日下午,北京,石景山區,行駛車輛激起水花 ?WeiDuNews.com

黑龍江省水文水資源中心召開水情通報會表示,卡努將影響黑龍江省松花江中下游、烏蘇里江、綏芬河流域。圖為工作人員緊急加固提防?美聯社

夏季本就是多雨的季節,此前7月的一場暴雨,就讓風靡上海的city walk活動變成了city swim。網友們紛紛感嘆,上海不愧是海,好看的雨鞋似乎成為了新一季的時尚單品。

?微博/T-Toughcookie

近年來, “去城市看海”成為了網絡調侃的流行語,洪水和城市內澇災害也時有發生。在城市規劃和建設相對發達的今天,人們仍不免受暴雨和臺風天氣的困擾,古人在面對極端降雨時又該如何接招的呢?就讓我們一起來盤點一些我國古代城市的排水系統,共同學習古人的治水智慧。

7月31日下午,北京,從新首鋼大橋俯瞰永定河 ?WeiDuNews.com

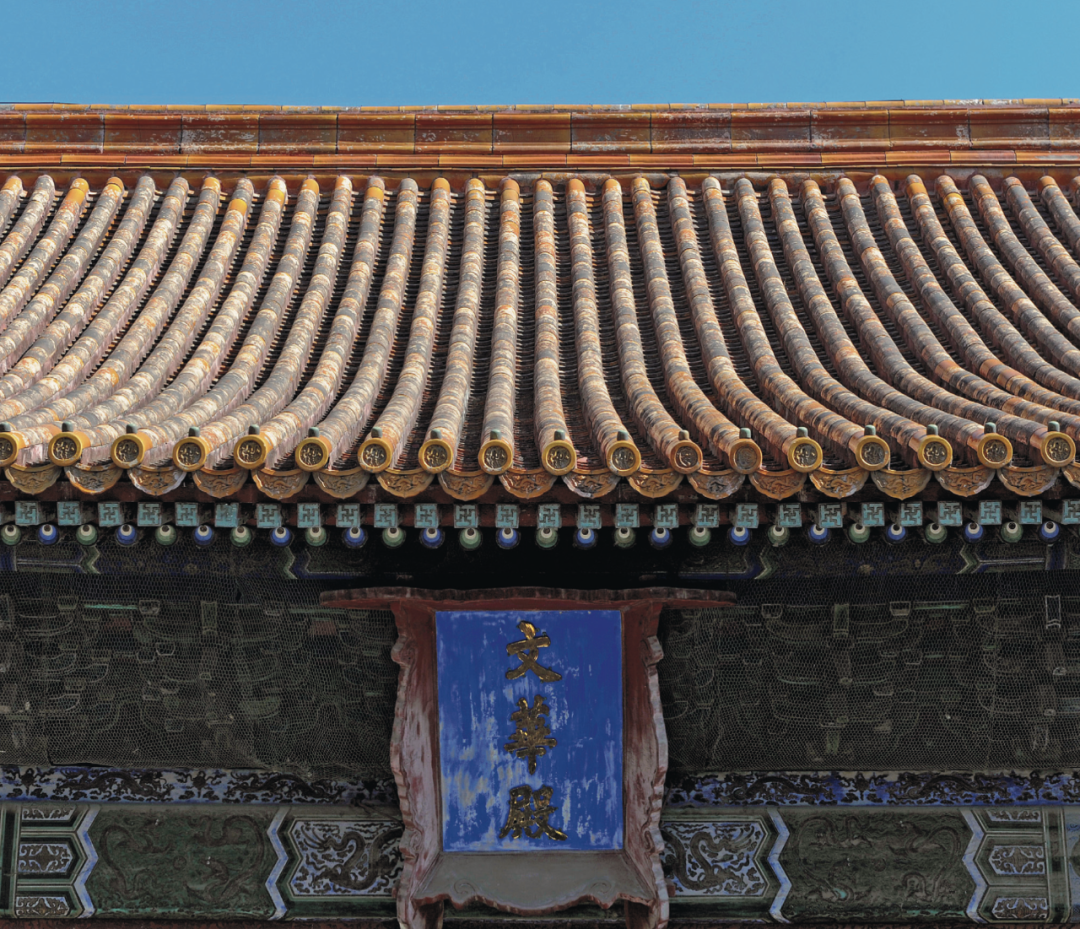

北京故宮:千龍出水,蛛網匯流

每年夏季的暴雨,都會讓北京故宮的排水系統登上各種話題榜。在北京及周邊許多城市紛紛陷入“看海”的窘境時,故宮總能快速排除積水,并呈現“千龍出水”的奇觀。

故宮太和殿前排水系統 ?王玨

這都得益于故宮龐大而精密完善的排水系統。首先,遵循“上尊而宇卑,則吐水疾而霤遠”(《周禮·考工記》)設計的各類屋頂,以由陡及緩的曲面將雨水迅速向下向前排出。凸起的筒瓦與凹陷的板瓦所構成的“排水通道”——瓦壟,則將雨水有序地匯集至屋檐的瓦當處滴落,同時防止雨水滲入屋面。

故宮的曲面屋頂,《故宮建筑細探》 ?周乾

?人民網

落到地面上的雨水則將通過縱橫交錯的干溝、支線、涵洞、溝眼等設施,匯總向外排出。故宮內的排水設施充分利用了地形特點,借由北門神武門與南門午門約2米的高差,使得無數水流沿著地面的錢眼、溝槽漏入下水溝道,瀉入內金水河,沿紫禁城內西側南流,流過武英殿、太和門前,經文淵閣前到東三座門,復經鑾儀衛西從紫禁城的東南角流出,最終匯入城墻外側52米寬的護城河、外金水河、中南海等水系中。

故宮中的內金水河 ?北京檔案

太和殿廣場錢眼與暗溝 ?活字文化

其中最為特別的設施,便是三大殿三重臺基上設有的1142個螭首,頻頻登上熱門的“千龍吐水”的壯麗景觀便由此而來。作為皇權的象征,故宮前朝三大殿的臺基采用了古建筑工藝的最高等級,由三重須彌座疊加而成,故稱為“三臺”。為避免其在雨季因存水、滲水導致下沉,每層臺基的地面都有著3%—5%的坡度,臺基邊的欄板底部正中,都設有直徑為0.1米的近似半圓形的泄水口,使得上層臺基的水可以迅速地直排向下層臺基。欄板端部的望柱底則設有向外探出約0.8米的排水獸,即“螭首”。直徑約為0.03米的圓孔貫穿排水獸,與欄板里側的地面相通,將雨水由獸嘴排出,由此避免欄板底部有雨水回流,同時造就了恢宏的藝術效果。

螭首 ?活字文化

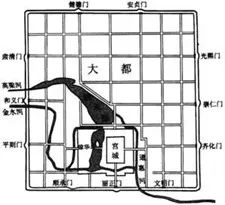

早在元朝興建都城時,主持設計的大臣劉秉忠便采用了開放式街巷制,來全面謀劃城市的布局與排水系統的鋪設。當時還專門引入了水利專家郭守敬,主持排水工程的建設。

元大都中修建有蛛網密布的明渠暗溝,并挖鑿了太液池、內外金水河和故宮的筒子河(護城河)用于蓄水和排水。如此完備的排水系統建設,為故宮提供了強有力的道道防線,平時用于城市供水和消防取水的河渠,在強降雨或山洪來襲時,便可以保護故宮不受侵害。

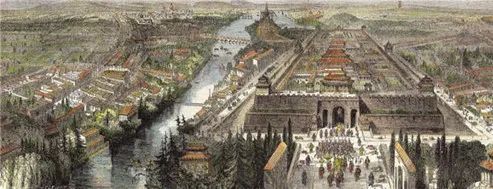

元大都平面及水系示意圖 ?《元大都勘探和發掘》

明清北京城在元大都的基礎上改擴建而成,開挖南海以擴大原太液池的水面。內城修建了大明壕、東溝和西溝,外城有龍須溝、三里河等水道,形成了縱橫交錯的管網。城內的河道密度大約達到每平方公里1.07公里,全城水系總容量達到近2萬立方米。自永樂十八年(1420年)紫禁城竣工,至今已近600年,無一次雨澇致災的記錄。此排水系統得以有效沿用至今,離不開及時有效的維護和保養。明代便為此工作設立了惜薪司,清代為內務府營造司。故宮博物院成立后,對此系統的檢修與維護亦十分重視,這才使得故宮可以免受水災的侵擾,歷史遺產得以完好保存。

清代北京故宮及北海鳥瞰(1858年出版的《泰晤士報·圖文版》版畫) ?泰晤士報

?微博/科普中國

江西贛州:縱橫紆曲,條貫井然

而在距離故宮千里之外的江西,古城贛州憑借著近1000年前北宋時代修建的同樣古老的排水系統,獲得了“東方威尼斯”的雅號,被認為是“不會淹沒的城市”。

古城贛州 ?來源網絡

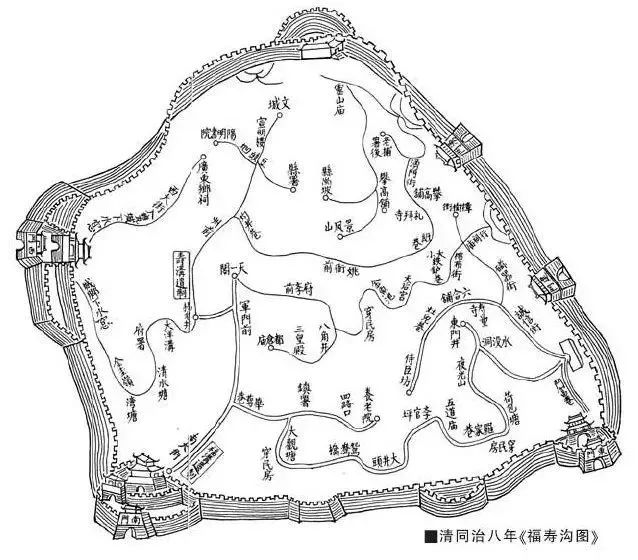

在宋朝之前,地處章水和貢水兩江交匯處的贛州城常年飽受水患之苦。北宋熙寧年間,一個名叫劉彝的知州,通過實地考察,根據街道的布局和城區西南高、東北低的地勢情況,采取分區排水的原則,以州前大街(文清路)為分界線,規劃并修建了贛州古城的兩個排水主干道系統。因為這兩條排水溝的走向形狀與篆體字“福”、“壽”二字相似,所以又被稱作“福壽溝”。

福壽溝平面示意圖 ?贛州市博物館

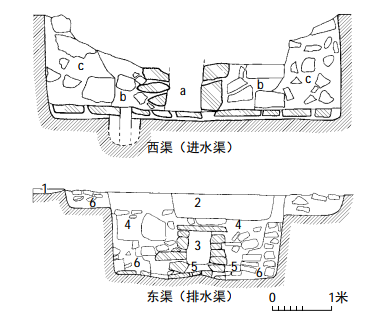

福壽溝采用明溝和暗渠結合的方式,明溝在地面,暗渠在地下。明溝與贛州城內原有的鳳凰池、嘶馬池等數十口池塘相連,形成水系,具有調蓄、養魚、溉圃和污水處理利用的綜合效益,從而形成一條生態環保循環鏈。古代沒有抽水機、水泵等機電設備,不可能將低處的水排向高處,也不能加快坡度較小的下水道的排水速度。“福壽溝”完全利用城市地形的高度差,采用自然流向的方式,使得城中的雨水和污水自然地排入江中。

古錢形狀的排水孔 ?來源網絡

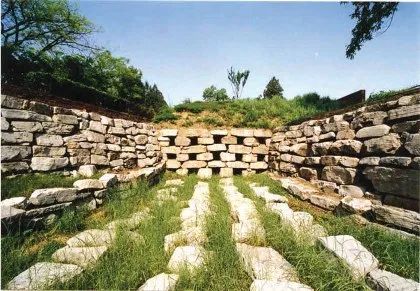

此外,為防止江水倒灌,劉知州在出水口處增設了閥門水窗,并將排水口附近的管道設計成多層斷面,以加大水流的沖力,這樣,當江水淹沒水窗時,江水壓力自然將閘門關閉;而當江水水位低于水窗水位時,城內之水便可利用沖力將水窗沖開,進行排水。其精巧的坡度和斷面設計,還能保證排水溝內的水流有足夠的沖力,可以帶走泥沙。

福壽溝水窗實景圖 ?來源網絡

福壽溝水窗示意圖 ?贛州歷史文化與城市建設博物館

治水有方的知州劉彝,后被朝廷調到京城當了“都水丞”,成為了專管全國水利的官員。如今,全長達到12.6公里的福壽溝依然承擔著贛州老城區近10萬居民的生活排污功能。它與堅固的贛州城墻一起,保護著古城贛州和贛州人。

“都水丞” 劉彝銅像 ?來源網絡

歷史悠久的治水智慧

史料記載,我們的祖先很早就意識到了排水系統的重要性,在城市選址時也會充分考慮如何實現給排水、灌溉和防洪等需求。《管子》有言:“凡立國都,非于大山之下,必于廣川之上;高毋近旱,而水用足;下毋近水,而溝防省”。”《周禮·考工記》則對匠人挖掘溝渠的要求作了描述,甚至運用了流體力學與結構力學的指導思想來防止排水道的阻塞和坍塌。

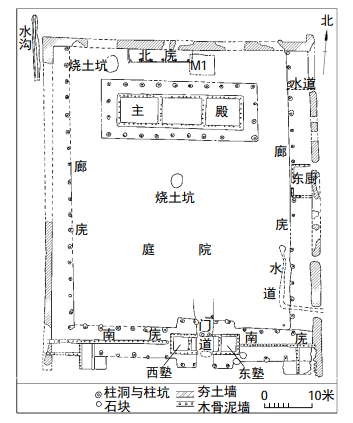

偃師二里頭遺址二號宮殿與排水設施 ?《夏商都邑水利文化遺產的考古發現及其價值》

迄今所知中國最早的排水系統,可追溯到距今約4600年的新石器時代晚期,一組出土于河南淮陽平糧臺龍山時代城址的陶質地下排水管道。在夏商時期都邑宮殿區的大量宮殿建筑基址中,也可以發現排水水道,包括明溝和暗道。它們往往會構成一個排水網絡,將各宮殿的落雨匯集起來,再通過城門下的水道排進護城河。

偃師商城宮城大水池水渠剖面圖 ?《夏商都邑水利文化遺產的考古發現及其價值》

在西周早、中期的建筑遺址中可以發現用卵石或經過燒烤的硬化土鋪砌的散水坡。到了秦漢時期,王朝都城的建設規劃性明顯增強,人們學會因地制宜地建設周密完善的城市水系,綜合解決城市給排水和交通等問題。隋唐時期的里坊制城市中,磚鋪散水、滲水井和排水管道亦隨處可見。許多的設施經歷了悠久的歲月,只能從不同時代的遺址中窺見一斑。而歷史最悠久的,沿用至今的排水系統,便是前文提到的于宋朝修筑的“福壽溝”。

古代排水系統 ?許宏

由此看來,排水系統的設置需要因地制宜。從古人的經驗中,我們不難看出,利用地勢、坡度或是高差,是實現自然排水的重要一環。即便采用同樣的設施,不依勢而行的排水系統也是行不通的,南京古城便是一個例子。

南京明城墻的“龍吐水”景觀 ?人民網

此外,縱橫交匯的管道系統需要和城市的布局規劃同步建設。隨著城市結構與交通越來越復雜,以及大量道路硬化所帶來的城市吸納雨水功能減弱,城市的地下排水系統的負擔加重,并愈發顯得脆弱不堪。海綿城市為解決這一問題提出了一種方案。與此同時,在未來的城市開發與建設的過程中,我們或許可以將地上與地下空間的建設相結合,為城市的整體安全進行更為細致且謹慎的規劃。

東京下水道 ?來源網絡

專欄編輯|Mel

發文編輯|Miranda

審核編輯|Gogh

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

Reference:

https://m.thepaper.cn/renmin_prom.jsp?contid=1503957&from=renmin

http://book.sina.com.cn/excerpt/rwws/2017-06-12/2329/doc-ifyfzfyz3557863.shtml

http://politics.people.com.cn/n/2014/0218/c70731-24392583.html

http://www.zhhjzw.com/newsitem/277438645

https://finance.sina.cn/2023-07-31/detail-imzeqsep8809040.d.html?vt=4&pos=108&his=0

http://ny.zdline.cn/h5/article/detail.do?artId=133041

https://www.163.com/dy/article/EK4Q7T1C05439EME.html

https://mp.weixin.qq.com/s/DSEVHHVNDPu8zlThAvpTyw

https://www.weidunews.com/articles/2023-08-01/1097.html

https://m.thepaper.cn/renmin_prom.jsp?contid=1503957&from=renmin

http://culture.ifeng.com/whrd/detail_2012_07/23/16222845_0.shtml

https://wapbaike.baidu.com/tashuo/browse/content?id=f24f0a8039597d347f0c08ea

https://www.huxiu.com/article/442000.html

"/>

"/>

"/>

"/>