冷漠的幾何體塊:“虛假”的野獸派

電影中的建筑,看似是對粗野派的致敬,但它的粗野僅僅停留在視覺的層面,它是被復制、被計算、被冷卻的產物。每一塊混凝土都藏著某種缺失:

缺失溫度,缺失意義,缺失情感。

被復制的粗野派,缺失的溫度

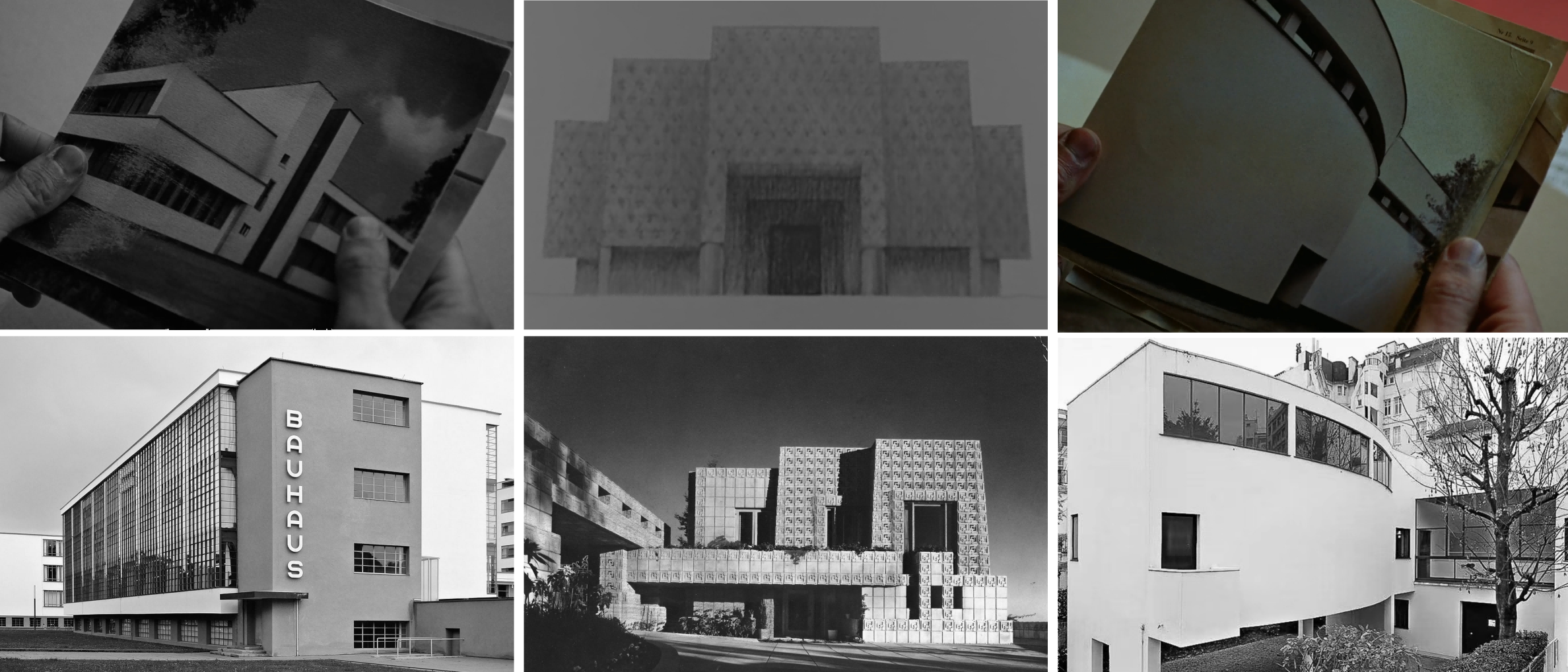

《Monster Pies》電影節選

電影中的教堂,被挖空的十字形裂隙透進光線,試圖制造出一種神圣感。這顯然是對安藤忠雄光之教堂的致敬,但真正的光之教堂,是建筑與光的對話,是沉浸在空間中的敬畏感。而電影中的教堂,只是機械地復制了那道光的形態,卻無法傳達它的靈魂。

光之教堂 ?Naoya Fujii

安藤的光,是在厚重的混凝土墻體中穿透而出的,它的力量來自建筑對光線的克制與釋放。但電影中的“AI粗野派”教堂,光只是作為畫面里的視覺元素存在,它不再是空間的一部分,而是一個被提取的符號,一個沒有溫度的“形式”。它缺少的,不僅僅是安藤混凝土的細膩觸感,更是空間賦予人的情感體驗——當建筑被AI化,它還是建筑嗎?

彼得·卒母托田野教堂 ?Martin Croonenbroeck

悲劇性的崇高,錯位的紀念碑

電影的結尾終于揭示了男主為何執意要建造一座高聳的建筑——這是他對集中營記憶的私人紀念,是他對逝去妻子的哀悼。但這樣的表達方式用在與故事背景相隔千里之外的地區且是面向公眾的教堂內時,真的恰當嗎?

《Monster Pies》電影節選

當我們欣賞丹尼爾·里伯斯金設計的柏林猶太博物館,或者彼得·艾森曼的大屠殺紀念碑時,它們的空間是沉默的、破碎的,但它們從不刻意堆砌壓迫感,而是讓人親自去感受那種“缺失”。

彼得·艾森曼大屠殺紀念碑 ?Eisenman Architects

里伯斯金的“裂痕”,艾森曼無序排列的墓碑,甚至是奧斯維辛營地那令人難以承受的寂靜——它們并沒有靠夸張的體量或壓抑的高度來表達,而是通過空間、材料、光影,讓參觀者自己去體會那種無法言說的沉痛。

丹尼爾·里伯斯金柏林猶太大屠殺博物館 ?L’Oeil d’édouard

而電影里的建筑,同樣用巨大體量、冰冷混凝土、封閉結構來營造一種沉重感,但問題在于:它是一個公共建筑,一個本應服務大眾的場所。這樣一座帶著男主私人記憶的建筑,真的適合成為一座面向公眾的空間嗎?它讓人進入其中時,能夠感受到共鳴,還是只是讓人困惑于設計師的個人執念?真正的建筑,不僅僅是建筑師的自我表達,更是一種與使用者對話的媒介。而電影中的建筑,它的壓抑不是空間帶來的共鳴,而是一種強加給觀眾的沉重感。這是“悲劇性的崇高”,還是一種錯位的紀念碑?

AI的視覺拼貼,缺失的建筑靈魂

電影為了展示男主的建筑天賦,將其各個階段的作品均展示了出來,甚至登上了威尼斯雙年展,一座座冷峻、龐大的混凝土結構,一個個看似經典的野獸派建筑。但如果仔細看,它們只是對那些大師作品的機械拼接——格羅皮烏斯的幾何線條,柯布西耶的粗野體量,甚至是賴特的立面肌理——它們組合在一起,構成了一個“像”粗野派的畫面。

但,這些建筑真的存在過嗎?

上半部分均為電影畫面,下半部分從左至右分別為格羅皮烏斯_包豪斯學院,賴特_恩尼斯住宅,柯布西耶_拉羅歇別墅

而《粗野派》導演也在后來承認說,這些“作品”只是合成的影像,是AI訓練集里的建筑殘片,是一場對于建筑記憶的深度偽造。它們“看起來”像是建筑師的作品,但它們沒有真正的設計思考,沒有結構邏輯,沒有時間與環境的互動。雖然對一部電影來說,糾結其中一閃而過的“配角”有點過于吹毛求疵。

但這真的只是電影的問題嗎?

如果說電影只是為了營造氛圍、塑造角色,它對建筑的誤用或許可以被原諒。但現實中,AI已經可以訓練出風格化的建筑,甚至可以生成仿照柯布或扎哈的“新作”話。然而,這些作品的問題在于:它們缺乏真正的建筑意義,它們只是視覺上的拼貼,是數據驅動的形式主義。而電影里的建筑,也正是這種AI建筑的典型——它們完美地模仿了形式,卻沒有真正的靈魂。

粗野主義并不是冰冷的紀念碑,而是空間與人的對話

在電影里,建筑是冰冷的,建筑師是固執的,粗野派也被塑造成一種拒絕妥協、強調個人意志的風格。電影似乎在告訴我們:粗野主義=強硬的建筑師+強硬的混凝土+拒絕溝通的封閉空間?

真正的粗野主義,應該是對人的思考,而不是對人的排斥

粗野主義(Brutalism)一詞來源于法語“Béton Brut”,直譯就是“原始混凝土”。它最早由勒·柯布西耶在馬賽公寓中使用,后來由英國建筑師史密森夫婦將其發揚。這個風格的核心,并非僅僅是裸露的混凝土,而是對建筑“真實材料”的尊重,是希望通過直接的構造,讓建筑展現它最原始、最誠實的一面。

馬賽公寓 ?Gili Merin

當柯布西耶設計馬賽公寓時,他的目的是為戰后重建,流離失所的難民提供一種新的集體生活模式。他的粗野主義不僅僅是生硬的混凝土,而是有著豐富的空間層次和社區功能。史密森夫婦在羅賓伍德花園(Robin Hood Gardens)中,也在實驗如何讓粗野主義服務于社會,而不是讓它變成純粹的個人宣言。

羅賓伍德花園 ?stevecadman

粗野主義的“冷”與“暖”

粗野主義,雖然看上去“冷酷”,但它的核心是對人的關注——它是反對資本主義美學包裝的一種態度,是希望建筑能回歸其最基礎功能的一種嘗試。

看看安藤忠雄,他的清水混凝土不僅僅是堅硬的墻體,而是光、影、時間共同作用的場所。光之教堂的混凝土墻體,并沒有阻擋人們的感受,而是通過光影的引導,讓人感受到空間的精神性。哪怕是已經被拆除的“中銀艙體塔”,雖然它的模塊化、預制化充滿了未來感,但它的理念依舊是為城市提供靈活的居住方式。粗野主義從未停止對人的關注,哪怕它的材料是冷的,但它的思考是溫暖的。

黑川紀章 中銀艙體塔 ?Arcspace

電影讓粗野主義塑造成了一種“固執己見的個人風格”,然而現實的粗野主義,是社會學、建筑學、材料學交織的產物。它從未拒絕人與空間的交流,而電影中的建筑,卻在追求“形而上”的紀念性時,忽略了真正的建筑意義。

所以,電影中的建筑,真的理解了粗野主義嗎?還是它只是用AI拼貼出了一座“看似粗野主義”的空殼?

AI沒有殺死建筑師,建筑師早已死去

“我們從未真正創造任何東西,我們只是無意識地重復。” ——羅蘭·巴特

當我們討論AI是否能夠取代建筑師時,我們是否忽略了一個事實——建筑師本就從未真正“創造”過建筑?如果我們仔細回顧建筑史,便會發現,建筑從來都是一個不斷“拼貼”的過程,而非真正的“原創”。

現代主義的玻璃幕墻是否真的屬于密斯·凡·德·羅?野獸派的混凝土幾何體塊是否真的屬于柯布西耶?當AI在數據海洋中捕捉某種風格、拼湊某種形式時,它的行為與我們“學習建筑史”的過程有何不同?如果說AI的建筑是復制的,那我們的建筑就不是嗎?

AI創作建筑 ?ZIGURAT Institute of Technology

當建筑成為公式

我們總以為建筑是創造性的,但事實是,建筑語言從未脫離過公式化的范疇。無論是密斯的“Less is More”,柯布西耶的五點原則,還是扎哈的流線造型,這些看似獨特的建筑風格,最終都被歸納、拆解、轉化為可復制的設計系統。建筑師們從過去的作品中學習、借鑒、改良,而最終,他們不過是在一套固有規則內進行排列組合。

建筑教育也印證了這一點。柯布西耶的五點成了現代建筑教學的基礎,任何建筑學院的學生都能復刻一座馬賽公寓;密斯·凡·德·羅的玻璃幕墻變成了一種標準的高層辦公樓模型,從紐約到上海,從芝加哥到迪拜,極簡主義玻璃塔樓無處不在;扎哈·哈迪德的流線曲線已成為參數化建筑的代名詞,學生們學習Grasshopper,輸入參數,調整曲率,最終輸出一座扎哈式的建筑。這些建筑仍然在“設計”之中,但設計的過程,早已被歸納為一種可計算、可預測的范式。

為什么現代城市看起來都一樣 ?Yuge Zhou

這種公式化的設計方式,使得建筑的創新逐漸演變成了一種變量的調整,而非真正意義上的“創造”。但更值得思考的是,當這些規則被建筑師總結并不斷復用時,是否意味著建筑師的角色本身就已經開始消解?

建筑師已死,拼貼成為真理

1967年,羅蘭·巴特在《作者已死》中提出了一個革命性的觀點:文本的意義不屬于作者,而屬于讀者的解讀。德里達也說,意義是游移的,文本的詮釋永無止境。今天,我們看到AI生成建筑,我們說“AI剝奪了建筑師的創造力”,但我們是否真正創造過什么?

如果我們把建筑視為一種語言,建筑師就像是一個寫作者,而空間的意義則由使用者、歷史、社會環境不斷賦予。柯布西耶從古典建筑中提取比例與模塊,安藤忠雄從日本傳統空間中提煉光影,扎哈·哈迪德從蘇聯構成主義那里汲取非線性構圖……他們的建筑并不是“無中生有”的創造,而是一次次的解構再重組。

Zaha Hadid Architects阿利耶夫文化中心 ? Hufton+Crow

那么,AI在做的事情和建筑師有什么不同?當建筑師從既有的建筑語言中提取、轉換、組合時,他是否早已在進行一種“AI式的計算”?換句話說,建筑的創作本身就是一種“拼貼”,如果“拼貼”意味著死亡,那么建筑師早已死去。

AI紀念碑:當技術成為終極風格

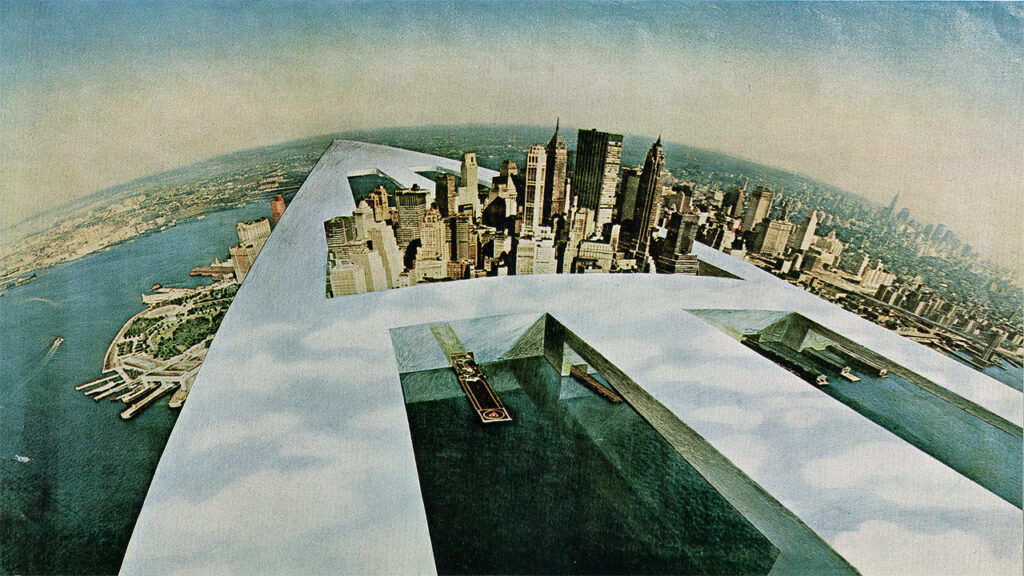

早在60年前,意大利有一個激進的建筑小組,Superstudio,他們并不相信現代主義帶來的無限美好,反而提出了一種極端的未來設想——當技術發展到最終,人類的生活是否會被自己的創造物禁錮?

連續的紀念碑? Superstudio

他們在 1969年的作品《連續的紀念碑》中,以網格狀的巨大幾何體覆蓋全球,從城市到荒野,一切都被規則化、秩序化、理性化。盡管當時還沒有如今這樣高級的 AI 技術,但他們已經在思考:當設計徹底由技術主導時,建筑是否還屬于人類?

今天,AI 讓這一切變得更加真實。如果 Superstudio 曾警示我們,人類終將被技術主導的系統禁錮,那么 AI 可能正在加速這個進程。AI 生成的建筑,像是新一代的“連續紀念碑”——它們同樣超然于時間和風格,以算法為邏輯,以數據為形態,創造著一個看似千變萬化、實則趨向同一的世界。

連續的紀念碑 ?Superstudio

我們看到的,真的是風格的豐富,還是另一種極端的趨同?當 AI 可以同時模擬哥特、解構、粗野主義,當每一種風格都變成可調用的參數,風格是否仍然存在?AI 的紀念碑,不再是對過去或未來的致敬,而是對自身無限生長的慶典——它不依附于某種文化,也不為特定的人群服務,而是成為技術自身的象征。

Superstudio 讓“連續的紀念碑”成為寓言,提醒我們技術的盡頭可能是新的桎梏。而 AI 紀念碑,則將這個寓言帶入現實。當建筑成為算法的延伸,人類的創造性又該如何自處?

AI并沒有殺死建筑師,AI只是揭開了建筑師“早已死去”的真相。我們以為自己在設計,但我們只是不斷拼貼;我們以為自己是創造者,但我們只是規則的執行者。、

這并不是一個悲觀的結論,而是一個新的布西耶。

如果AI是拼貼者,建筑師應該是什么?

AI時代,建筑師的未來在哪里?

“我們建造建筑,建筑反過來塑造我們。” ——丘吉爾

如果AI能夠掌握建筑的拼貼法則,如果建筑師的角色本質上已經是一個數據篩選者,那么我們該如何重新定義建筑師的價值?或者說,在AI時代,建筑師應該成為什么?

AI建筑師?KOSTIKA LALA

電影中,AI的設計雖然精準,卻缺乏溫度;建筑師的堅持雖然固執,卻無法真正超越時代的浪潮。那么,在現實世界,我們是否必須在“擁抱AI”和“堅守人性”之間做出選擇?或者,這根本是一個偽命題?

未來的建筑師,將像一位策展人,而不是傳統意義上的“創造者”

如果建筑的本質已經不在“創造”,而在于“解讀”,那么未來的建筑師將不再是設計者,而是策展人。

想象一座現代美術館,館內展出的藝術品可能是文藝復興時期的油畫,也可能是AI生成的數碼作品,甚至是隨機生成的算法藝術。但決定展覽如何呈現、如何與空間互動、如何讓觀眾獲得體驗的,是策展人。

2009深圳世界之窗?Haibo Yu

建筑師將不再單純“創造”建筑,而是組織數據、篩選風格、控制敘事,決定哪些建筑語言應該被組合、被突顯、被演繹。

建筑師不再“畫”建筑,而是“編輯”建筑,像電影剪輯師一樣,在AI生成的大量可能性中,剪輯出具有意義的空間。

建筑師不再是“個人主義英雄”,而是“集體智慧的編排者”,在AI、使用者、歷史文脈之間建立新的對話。

AI不會取代建筑師,但它會淘汰那些還以為自己是“造物主”的建筑師。未來的建筑師,必須是策展人,是導演,是解讀者,而不是設計機器。

從建筑到體驗,空間成為敘事媒介

當AI掌握建筑語言,建筑師的價值便不再是“建造”空間,而是“敘述”空間。

想象一下,為什么有些建筑讓人感動,而有些只是冰冷的幾何體?扎哈·哈迪德的流動曲線、安藤忠雄的光影戲劇、赫爾佐格和德梅隆的材料實驗……真正打動人的,不是建筑的形態,而是它背后的故事。

讓·努維爾阿布扎比盧浮宮光影空間? Luc Boegly & Sergio Grazia

AI可以設計一座符合所有參數的建筑,但它無法決定一座建筑應該講述什么故事。

AI可以生成最精確的空間,但它無法回答“為什么這個空間是必要的?”

AI可以模仿建筑師的風格,但它無法理解建筑如何塑造人類情感。

未來的建筑師,必須成為“故事講述者”,必須能夠創造出具有情感、歷史、文化深度的空間體驗。否則,建筑就只是一個冷漠的算法產物,一座沒有靈魂的玻璃幕墻。

AI輔助設計,建筑師掌控意義

今天,我們已經有了AI生成的建筑,參數化設計、機器學習優化的空間,甚至是AI自動完成的建筑施工圖。但這些技術的本質,不是為了取代建筑師,而是將建筑師從重復勞動中解放出來,讓他們專注于更重要的事情——空間的意義。

建筑新趨勢?ma-studio

AI可以幫助建筑師生成無數種可能性,但最終選擇哪一種,是建筑師的決策。

AI可以優化結構和材料,但決定建筑如何與歷史、社會、文化產生聯系的,仍然是建筑師。

AI可以“設計”建筑,但建筑師仍然要“思考”建筑。

未來的建筑師,必須掌握AI,像指揮家一樣使用AI,而不是害怕被它取代。

AI不會消滅建筑師,但它會淘汰那些只會畫圖、不會思考的建筑師。

西班牙建筑師恩里克·米拉萊斯曾說他討厭用電腦,因為它計算得太精準了。光影、比例、結構,一切都可以被推演到最“完美”的狀態。但正是這種精準,讓建筑喪失了它最有趣的部分——偶然性、不確定性,甚至是人與空間之間微妙的情感聯系。

“永遠”在建設中的圣家族大教堂?flickr

AI 的強大并不可怕,真正值得警惕的,是它的“完美”。當所有的建筑都被算法優化到極致,趨于標準化的“最優解”,是否反而失去了建筑的魅力?

或許,建筑的未來不是關于更先進的計算,而是如何在計算之外,留下一點不完美的空間,讓真正的生活在那里發生。

專欄編輯|Sherry Li

發文編輯|Jingyi

審核編輯|Jingyi

版權?建道筑格 ArchiDogs,轉載請聯系 media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

https://www.archdaily.cn/cn/886367/a-bu-zha-bi-lu-fu-gong-ji-he-qiong-ding-bei-hou-de-gong-cheng-mei-xue-shi-jian

https://www.archdaily.cl/cl/952905/el-regreso-del-superstudio-y-la-ideologia-anti-arquitectura

https://lalastudio.ca/the-evolution-of-architecture-ai/

"/>

"/>

"/>

"/>