01/從北非而來的伊比利亞宿敵

西班牙與葡萄牙所在的伊比利亞半島,與摩洛哥只隔著窄窄的直布羅陀海峽。數千年來時有入侵者和殖民者來到這座半島,其中包括凱爾特人、腓尼基人、希臘人、迦太基人、羅馬人和西哥特人。而最后一批入侵者,就是以伊斯蘭教作為思想武裝、橫掃整個中東北非的阿拉伯人,歐洲人將他們稱為摩爾人。

? 地球知識局

公元711年,穆斯林以摩洛哥及直布羅陀海峽為跳板攻進歐洲,幾乎征服整個伊比利亞半島,一住就是750年。

? 地球知識局

在這750年里,基督教徒一直在回攻半島、收復失地。到了13世紀后期,穆斯林手中只剩下西班牙南部的一小塊土地——以格拉納達為首府的格拉納達王國。

? 地球知識局

但格拉納達樹大根深,又能就近獲得北非的支援,一路勢如破竹的基督徒花了兩個世紀,才終于拿下這座最后的堡壘。

02/摩爾人最后的堡壘

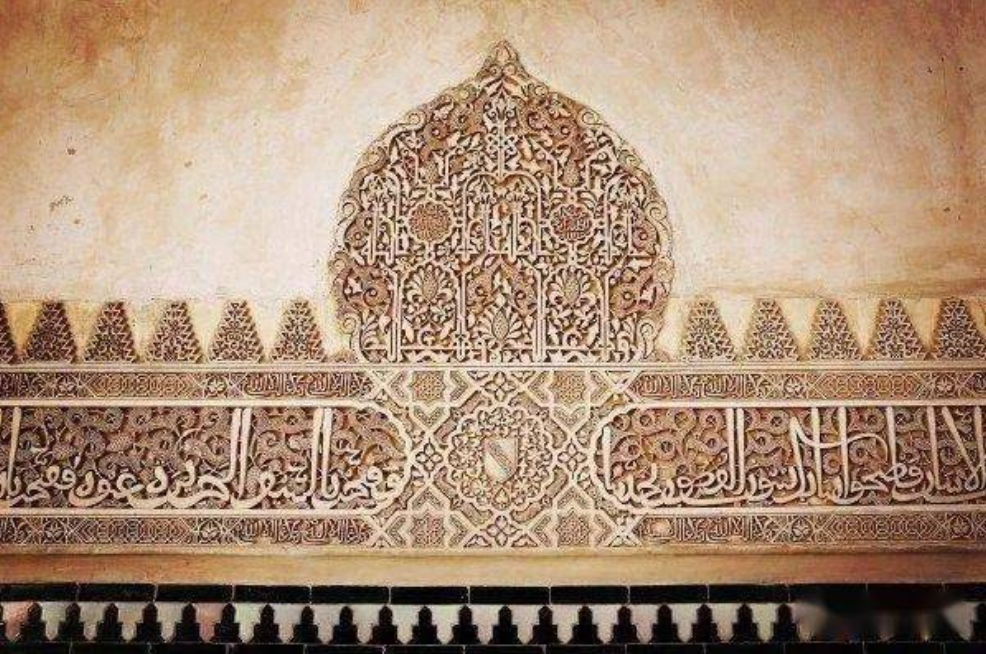

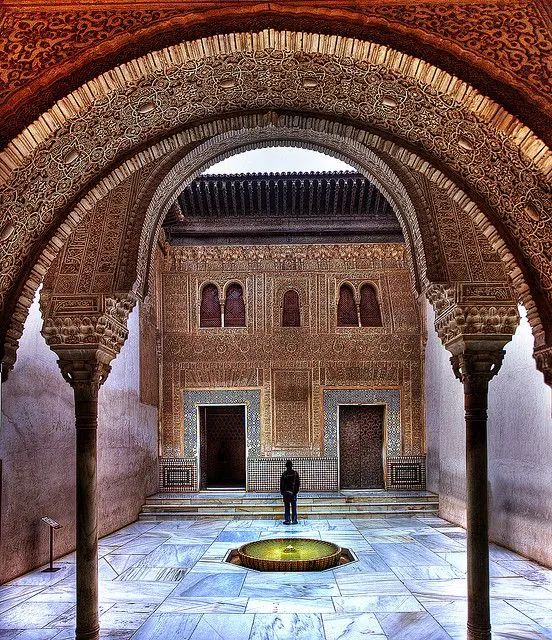

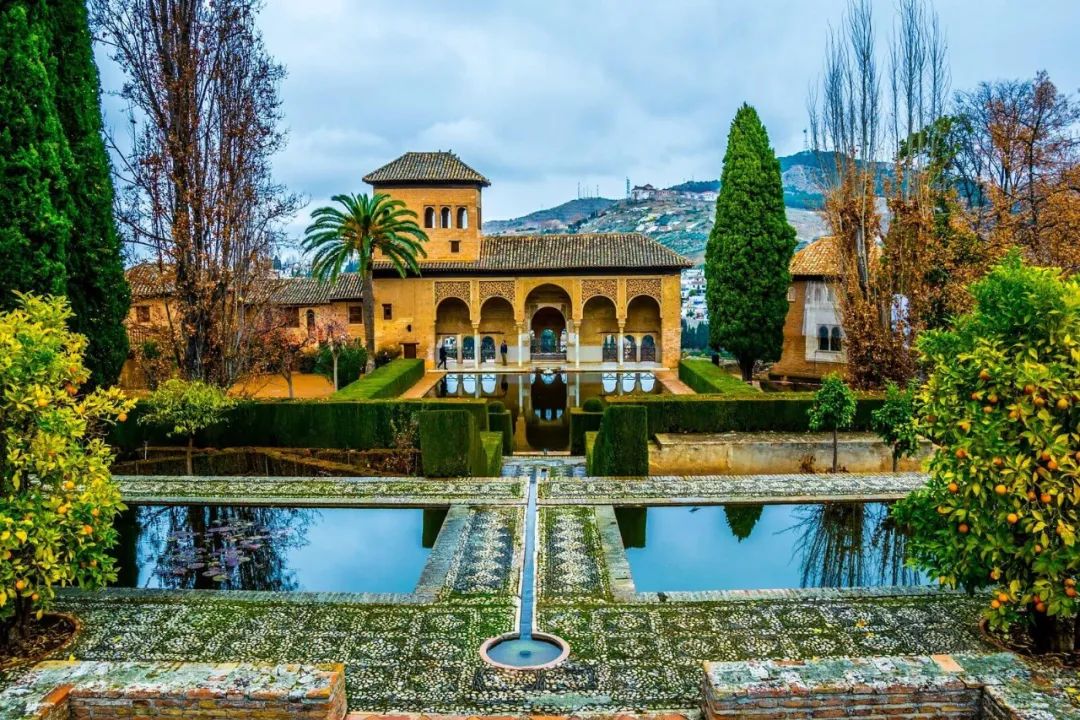

在格拉納達樹木蔥蘢的山頂上,坐落著一座雄偉壯觀的宮殿——阿爾罕布拉宮(Alhambra Palace)。宮殿起建于 13、14 世紀,距今已超過七百年的歷史。

Alhambra名稱來自于阿拉伯語,意為“紅色堡壘”。這里當時是被北非摩爾人統治的奈斯爾王朝,王朝的第一代統治者穆罕默德一世修建了這座宮殿。

阿爾罕布拉宮是伊斯蘭教世俗建筑與造園技藝完美結合,1984年被選入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄之中。

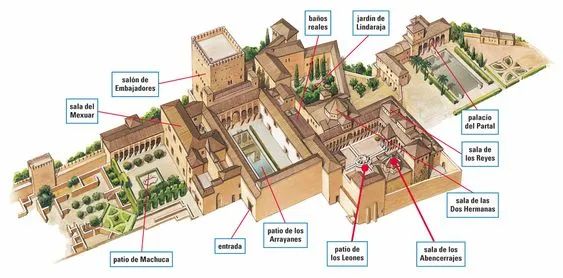

阿爾罕布拉宮圍墻東西長200米,南北長200米,高達30米,由眾多的院落組成。

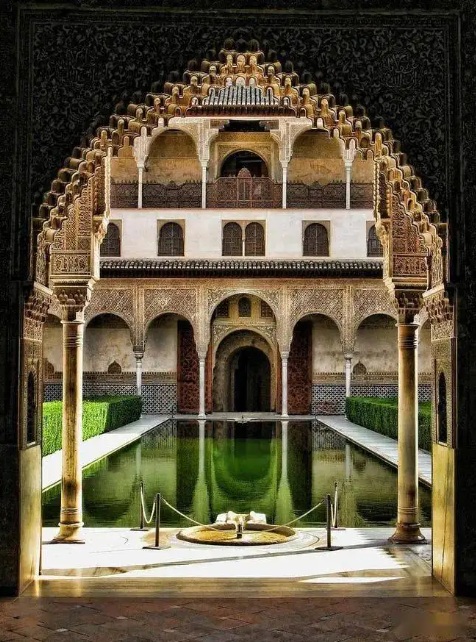

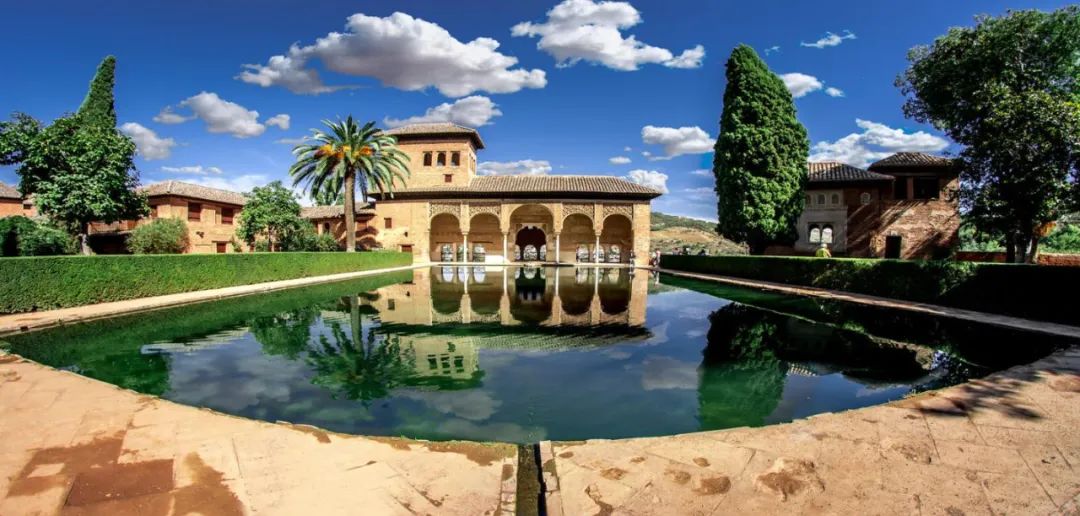

桃金娘中庭((Patio de los Arrayanes)由細長的列柱圍合而成,中央是大理石鋪砌的大水池,四周植以桃金娘花,南北兩廂的廊柱上,布滿金銀絲鑲嵌而成圖案。周邊建筑投影于水池中,纖巧的立柱、優雅的拱券、以及回廊外墻上精致的傳統格狀圖案,與靜謐而清澈的池水交相輝映,使人恍如處于漂浮空靈的圣地之中。

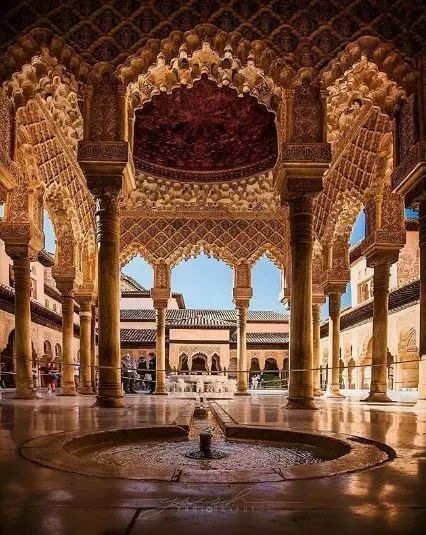

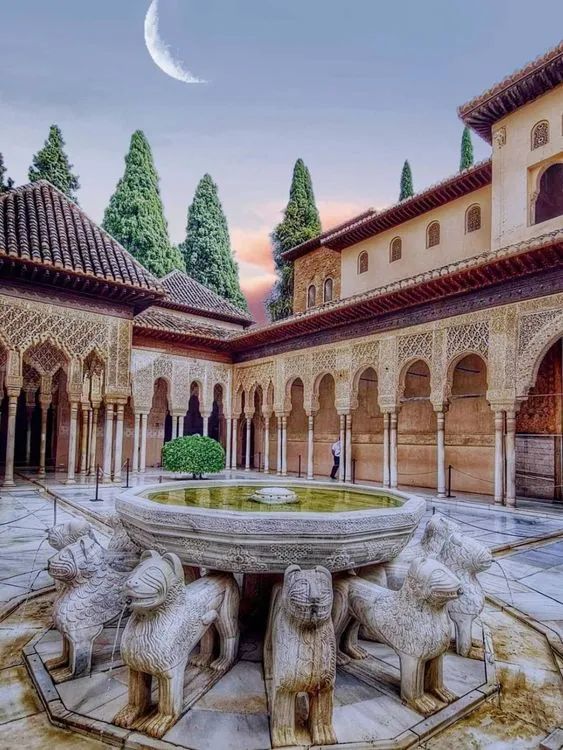

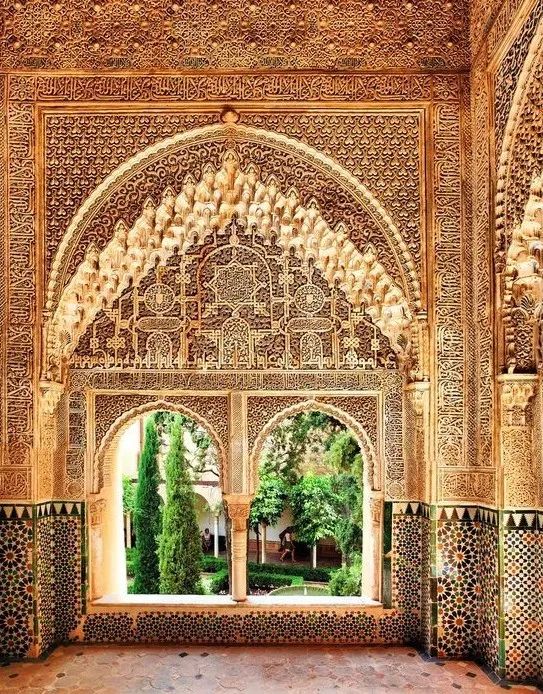

獅庭(Patio delos Leones)位于桃金娘中庭的東側,是一座經典的阿拉伯式庭院。長方形的院落被兩條水渠四分,中央是由12只白色大理石獅托起的圓形噴泉。庭院周圍環繞以124根大理石圓柱組成的游廊,柱身纖細,屋頂輕盈,拱門及走廊頂棚上的拼花繁復而精美。

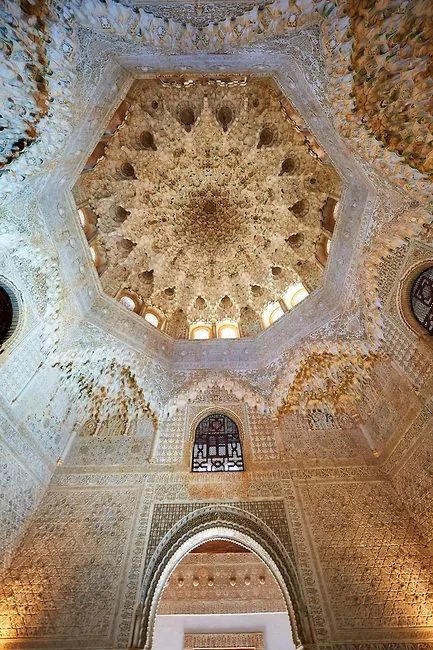

獅庭回廊后面的宮殿建筑是國王家庭成員的居所,其中姐妹廳 (Sala de Dos Hermanas)是宮中雕飾最為精美的建筑。

鐘乳石般的穹頂由眾多能工巧匠、耗費幾個世紀雕刻而成,將精致的摩爾藝術發揮到了極致, 讓人仿佛置身于“天方夜譚”的夢境中。

無論參觀了多少座城堡,巍峨又精巧的阿爾罕布拉宮都會讓你驚嘆不已。

1492年的1月2日,格拉納達的摩爾人棄城投降,基督教的軍隊進入了阿爾罕布拉宮。

在慶祝勝利游行的隊伍中有一位熱那亞人,他在阿爾罕布拉宮接受了女王的召見,然后帶著西班牙王室的支持踏上了向西的旅程。這個人就是克里斯托弗·哥倫布。

03/歷史倒寫歐洲人反攻北非

哥倫布從阿爾罕布拉宮開始的航海大發現,為西班牙帶來了巨額財富,隨之而來的是不斷膨脹的野心。

1497年西班牙的梅迪納—西多尼亞公爵派出艦隊,兵不血刃地從摩爾人的瓦塔斯王朝手中拿下了梅利利亞。之后,摩洛哥的港口一個個淪陷。

摩洛哥伊夫尼的建筑,兼具地中海及阿拉伯風格

18世紀起,隨著工業革命與啟蒙運動的開展,法國的國力與影響力與日俱增,開始進軍非洲、試圖將地中海變為自己的“內湖”。摩洛哥在經濟與法律等方面逐漸被法國控制。

19世紀下半葉起,隨著摩洛哥王室力量的進一步衰弱,歐洲列強開始干涉摩洛哥內政,并索取經濟特權,來維護自己國家的利益。法國、西班牙、英國與德國在此糾纏不清。1912年西班牙與法國瓜分摩洛哥,西班牙獲得了最北部與最南部,法國獨占中部,建立了名為保護國的殖民地。

? 地球知識局

此后40余年里,摩洛哥人從未放棄抵抗,終于在1956年迫使法、西兩國承認摩洛哥獨立,兩國殖民地合并為統一而獨立的摩洛哥王國。

04/今日摩洛哥:從“白色房子”到“藍色花園”

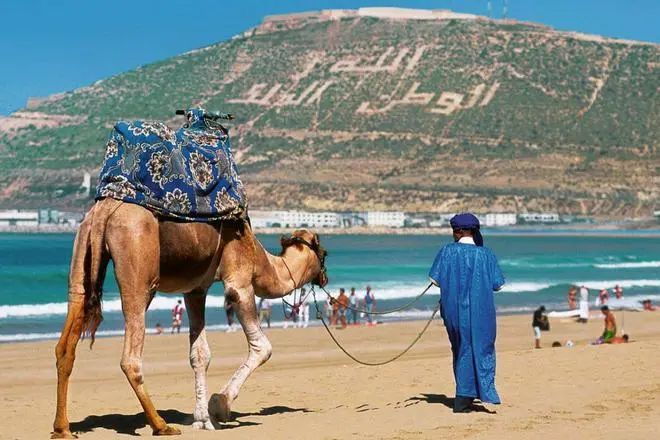

幾百年來的紛爭糾葛,給摩洛哥的建筑式樣留下了深刻的印記。伊斯蘭風格、地中海風格、歐式風格、摩爾式風格... 各種文化在此交織雜糅,孕育出了一座座兼容并蓄的城市。

摩洛哥最古老的城市 —— 菲斯

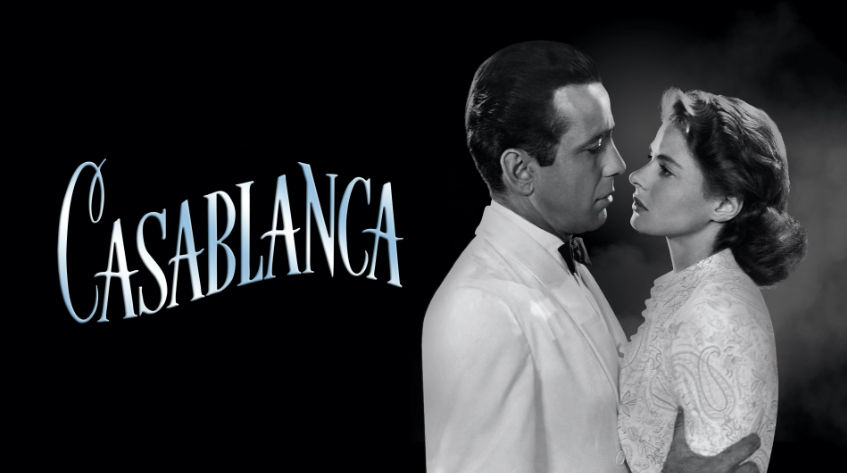

卡薩布蘭卡,西班牙語意為“白色房子”。一部經典愛情電影,讓它成為名揚世界的浪漫之都。

坐落于大西洋沿岸的卡薩布蘭卡是摩洛哥的歷史名城,也是這個國家最大的港口城市。無論是伊斯蘭風格的清真寺還是歐式風格的住宅,城內的大部分建筑呈白色,與蔚藍遼闊的海洋交相輝映。

哈布斯是卡薩布蘭卡的老城區,這里有古樸狹小的街道,陳舊的墻壁上,時間被靜止于上個世紀。

這里也有喧囂熱鬧的集市,無論什么商品都繽紛多彩,仿佛上帝打翻了調色盤。

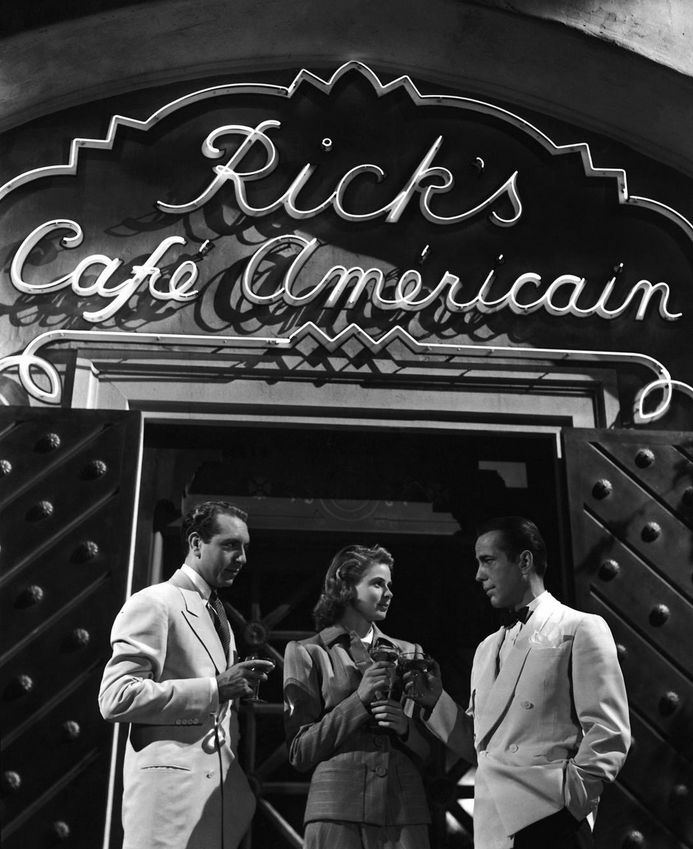

電影《卡薩布蘭卡》里的里克咖啡館,拍攝于美國攝影棚,但并不妨礙影迷在街頭還原這道風景。

電影《卡薩布蘭卡》里的里克咖啡館

老城外的里克咖啡是一棟臨街的白色三層小樓,地下有一層,門前有兩棵棕櫚樹,內部是傳統阿拉伯式庭院,四面回廊圍合中庭。

穿過一樓臺階上那扇對開門和前臺走廊,時間回到1940年代。

穆罕默德五世廣場是卡薩布蘭卡的心臟,市政府、市議會廳、市法院、郵局、銀行…這座城市最核心的部門與機構,幾乎全部圍繞這座廣場而建,整體規劃是在法國殖民地時期留下的。樹影婆娑的廣場,漫天飛舞的白鴿,寬闊的林蔭道,這里頗有些巴黎風情。

卡薩布蘭卡天主教堂建于20世紀30年代,其建筑風格是歐洲和摩洛哥風格的和諧融合。

近年來這座教堂已被廢棄,即使在目前破敗的狀態下,它純白潔凈的立面依然令人印象深刻。

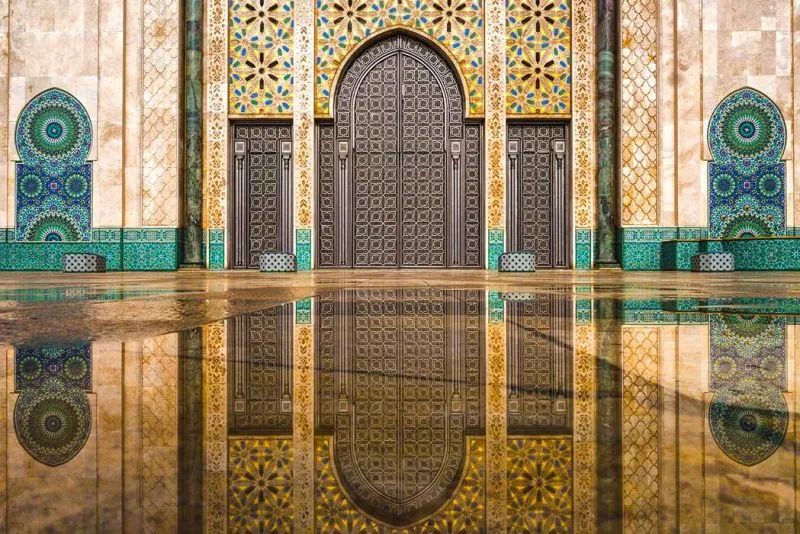

1993年建成的哈桑二世清真寺位于卡薩布蘭卡市區西北部,是世界上第三大清真寺,可同時容納10萬人祈禱。

清真寺由法國建筑師Michel Pinseau設計,建筑的三分之一建在海上,以紀念摩洛哥的阿拉伯人祖先自海上而來。也有人說凌水而建源于國王哈桑二世的夢境,夢里國王曾接獲安拉的真言:“真主的寶座應建在水上。”

清真寺分主體大殿和露天廣場兩部分,占地面積9公頃,潔白的大理石墻壁精雕細琢,殿內外回廊玉柱氣宇軒昂。

大殿內的大理石地面常年供暖,屋頂可以遙控開啟閉合,夜晚朝拜者能從室內看到星空。除了從威尼斯附近的穆拉諾進口的白色花崗巖柱子和玻璃枝形吊燈外,幾乎所有建造清真寺的材料都來自摩洛哥。

離開卡薩布蘭卡,馬拉喀什的馬約爾花園是一座完美的世外桃源。

花園的第一任主人是法國著名畫家雅克·馬約爾。1924年,他在馬拉喀什得到一片土地,隨后,他幾乎窮盡一生的時間來打造這座精美的私密花園。1980年,法國時尚大師伊夫·圣·羅蘭在馬拉喀什旅行時無意間看到了這座花園,從此便醉心于此,并獲得“取之不盡的精神源泉”。

以藍色為主題的住宅熱烈而深邃,暖黃的屋檐與窗簾點綴其中。

與其說是一座花園,不如說這里是一個濃縮版熱帶植物園。園內植物高大茂密,品種繁多,郁郁蒼蒼,給人一種清幽涼爽之感。

2008年伊夫·圣·羅蘭辭世后,他的骨灰被撒在花園里,這里是大師靈魂最后的歸屬。

作者|可達

專欄編輯|Yihan

發文編輯|Yiwen

審核編輯|Linqi

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

https://www.alhambra.org/en/

https://www.history.com/topics/landmarks/alhambra

https://www.moroccotoursagency.com/hassan-ii-mosque-casablanca-morocco/

《剛剛,摩洛哥把西班牙踢回老家!》公眾號:地球知識局 作者:車轍

《卡薩布蘭卡,那座唯一的城》公眾號:三聯生活周刊 作者:蒲實

本文所用圖片,除特別注明外均來自網絡搜索,如有侵權煩請聯系作者刪除,謝謝!

"/>

"/>

"/>

"/>