人與自然是相依共存的關(guān)系,自然孕育了人類,人在面對自然時(shí)能天然的獲得身心靈上的慰藉,因此只有重視自然萬物,才能更好的與自然和諧共存。建筑作為人類居住、活動的空間,如果能將自然的理念融入建筑中,一方面能改善均質(zhì)化建筑對城市環(huán)境的污染問題,另外一方面人們也能在日常生活中體味到自然帶給我們的愉悅感。除此之外,山水城市的概念融合了中國傳統(tǒng)園林以及城市森林的設(shè)計(jì)特點(diǎn),能將根植在每一個(gè)中國人心中天人合一、尊重自然的理念以及獨(dú)特的審美情趣體現(xiàn)出來,這是專屬東方古國文化的建筑表現(xiàn)。

但面對山水城市的設(shè)計(jì)理念在建筑中的呈現(xiàn),一直不乏有質(zhì)疑的聲音,難道山水城市只是在生硬的模擬自然嗎?接下來我們將通過幾個(gè)典型案例,分別從建筑形式、建筑結(jié)構(gòu)、建筑意境的角度深度了解自然與建筑的關(guān)系,以及概念是如何通過建筑呈現(xiàn)的。

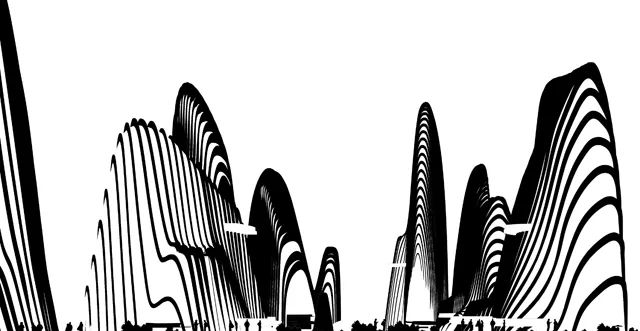

三亞濱海的建筑流體造型

ZHA為三亞再添文化新地標(biāo)

扎哈·哈迪德建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所贏得三亞新文化區(qū)國際設(shè)計(jì)競賽,將為三亞市再添重量級文化新地標(biāo)。項(xiàng)目總建筑面積達(dá)40.9萬平方米,旨在成為三亞文化生活之中心,集表演藝術(shù)、戲劇、展覽館、會議及商業(yè)展覽會等于一身。

?Brick Visual

?Negativ

?Atchain

?Atchain

該文化新區(qū)位于三亞港的入口處,汽車和有軌電車構(gòu)成的交通網(wǎng)絡(luò),將其與城市的住宅區(qū)、酒店區(qū)連接起來。建筑形態(tài)根據(jù)場地中軸線而確定,此外,中軸線也劃分了其內(nèi)部功能的分布,一側(cè)用于表演藝術(shù)與展覽,另一側(cè)用于會議、博覽會。在這兩組設(shè)施之間,有一個(gè)公共廣場,向海港開放。

?Brick Visual

?Negativ

?Atchain

根據(jù)港口的場地特性,分層屋頂結(jié)構(gòu)的靈感來源于風(fēng)帆運(yùn)動,從中軸線起,層層疊疊延伸下來, 構(gòu)成了這座表演藝術(shù)劇院和會議中心的入口大廳。體量感十足的建筑構(gòu)造面向港口,遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去,如意氣風(fēng)發(fā)、揚(yáng)帆海上一般。動感、流暢的造型與海面波濤翻涌的姿態(tài)遙相呼應(yīng),呈現(xiàn)出獨(dú)特的場所地域性。當(dāng)人們望向港口時(shí),這樣的設(shè)計(jì)最大限度地避免了建筑在大海中的突兀之感,使得建筑成為了自然中的一部分,讓建筑巧妙地與周圍的環(huán)境融為一體,而建筑本身也成為了該港口的一道風(fēng)景。

建筑設(shè)計(jì)并非簡單的模仿自然,而是因地制宜選取符合場地本身的元素,共同勾勒出自然的新畫卷。三亞海濱特殊的自然條件成為建筑師可貴的創(chuàng)新源泉,建筑也最終自發(fā)地成為場地的一部分,與當(dāng)?shù)刈匀划a(chǎn)生有意義的對話。

室內(nèi)視角 ?Negativ

公共露臺將周圍景致盡收眼底。公共廣場、花園、游艇碼頭與海濱木棧道也融入設(shè)計(jì)。城市中心的住宅、酒店、購物和餐飲設(shè)施為該區(qū)多樣化錦上添花。

公共廣場檐下空間 ?Plomp

大廳內(nèi)部 ?Negativ

海南屬熱帶季風(fēng)氣候,文化區(qū)的設(shè)計(jì)調(diào)整了朝向、構(gòu)圖景觀,優(yōu)化自然通風(fēng)和日照,以適應(yīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)境。建筑遵循低碳設(shè)計(jì)原則,在較大的屋頂區(qū)域嵌入光伏發(fā)電和雨水收集系統(tǒng)。懸挑的屋檐為室內(nèi)和室外公共露臺提供了遮蔽,一個(gè)中央裝置集成了用于冷卻的高能效設(shè)備及海水熱交換器。遮陽、照明和通風(fēng)可通過智能建筑管理系統(tǒng)進(jìn)行自我優(yōu)化,以達(dá)到最佳的舒適度和能效。

表演藝術(shù)劇院室內(nèi)效果圖 ?Negativ

?Negativ

文化和會議中心屋頂?shù)南卤砻妫捎媚景灞砥ぃ挚沙掷m(xù)發(fā)展原則,這些材料對當(dāng)?shù)睾0稓夂蛴兄鴺O佳的適應(yīng)性,無需額外化學(xué)處理。區(qū)內(nèi)每棟建筑物的采購都將優(yōu)先使用本地可回收材料,當(dāng)?shù)夭牧系氖褂靡擦畹赜蛭幕谌虢ㄖ鰪?qiáng)了建筑與自然環(huán)境的聯(lián)系,盡量的實(shí)現(xiàn)了人與自然和諧共生的這一目標(biāo)。

“太空水晶”與“海洋廣場”

一座朝向天空,一座面向大海

OPEN 建筑事務(wù)所近期公布了位于中國煙臺海岸線,兩個(gè)不同文化項(xiàng)目的建筑設(shè)計(jì)方案。其中一個(gè)是 "太空水晶"——未來主義的數(shù)字博物館和體驗(yàn)中心,它就像一個(gè)神秘降臨在海邊的異世界實(shí)體。另一個(gè)是"海洋廣場 ",呈方形,是圖書館和社區(qū)服務(wù)設(shè)施,懸浮于修復(fù)的碼頭之上。

兩座建筑在空間和時(shí)間上展開對話,一座朝向天空,另一座面向大海,連接起現(xiàn)在、過去和未來。

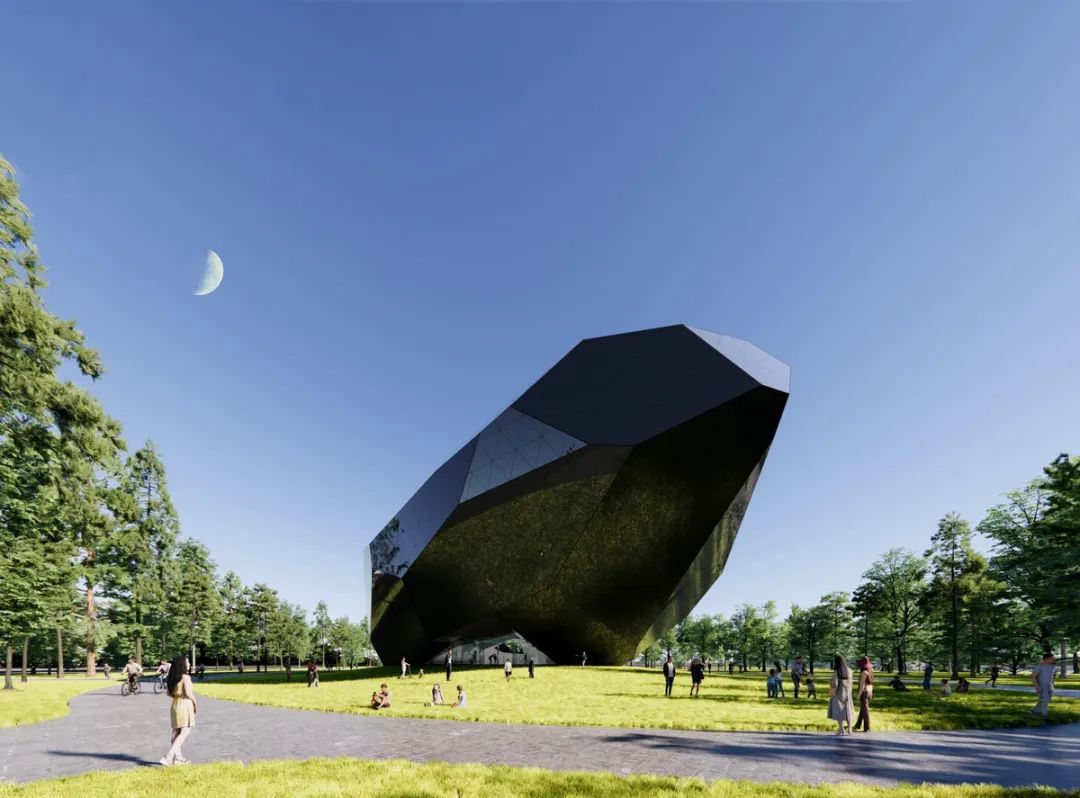

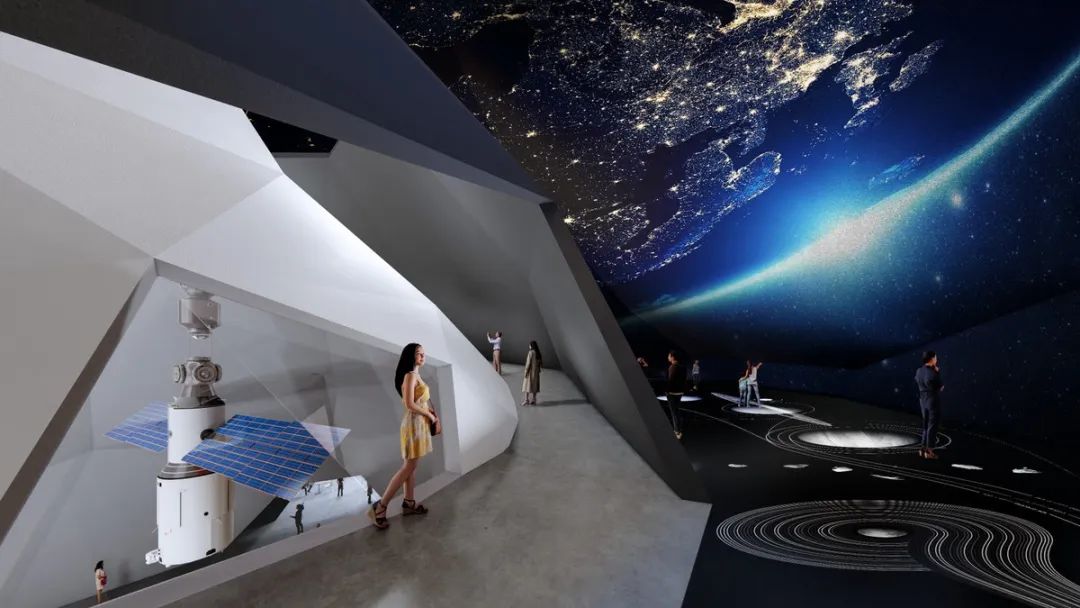

“太空水晶”

?OPEN Architecture

?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

“太空水晶”位于林木茂密的海濱公園,身處一個(gè)圓形場地內(nèi)。建筑形態(tài)上,它宛如一顆巨石隱藏在茂林之中,但光伏玻璃的材質(zhì)給它增添了一絲未來感。作為數(shù)字體驗(yàn)中心,它將在為公眾揭開宇宙秘密。遠(yuǎn)遠(yuǎn)地,游客可以透過樹叢看到其建筑外形。光伏玻璃外立面為其籠罩上一層神秘氣息。該建筑的一端如同被拉長一樣盡力伸向天空,仿佛隨時(shí)準(zhǔn)備躍入太空,進(jìn)行一次冒險(xiǎn)。

?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

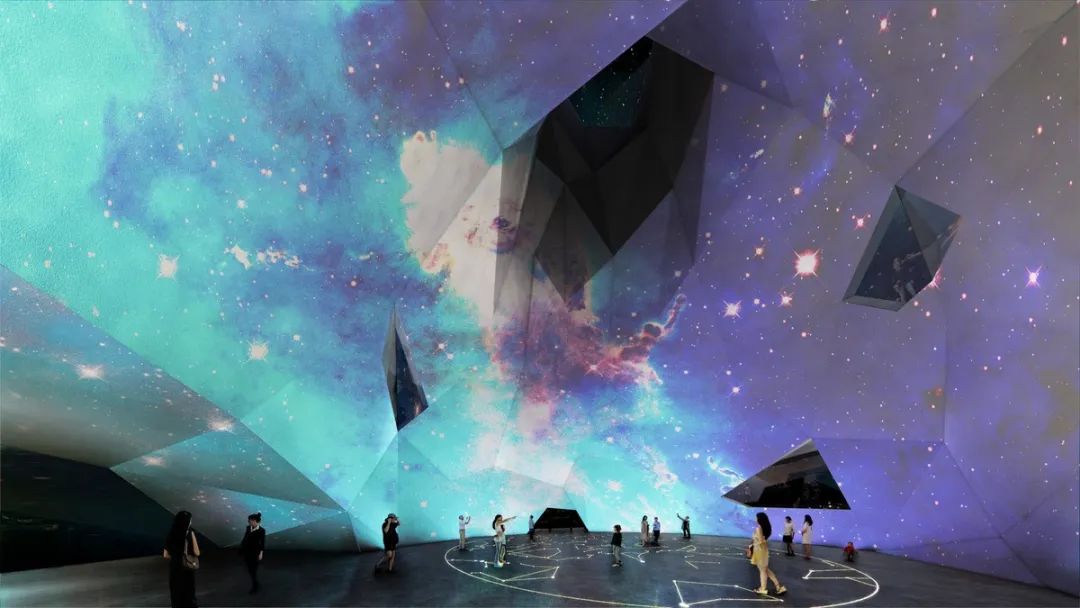

當(dāng)人們從懸挑結(jié)構(gòu)的下方穿過入口,會發(fā)現(xiàn)自己竟已置身于建筑的中心—— 一個(gè)高20米的多面中庭。自然光從頭頂灑下,人們的視線被吸引至上方。光線在折角眾多、棱線分明的室內(nèi)反復(fù)折射,將部分白色墻壁轉(zhuǎn)化為深淺不一的灰色調(diào),隨著季節(jié)與天氣的變化,室內(nèi)的體驗(yàn)也相應(yīng)變化,每一次都是獨(dú)一無二的旅程。

中庭具有雙重功能:它既是協(xié)調(diào)建筑內(nèi)所有活動區(qū)域的中央公共空間,也是懸掛物品、展示數(shù)字顯示屏的重要場所。

沉浸式體驗(yàn)讓人們獲取親歷宇宙深處般的感受 ?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

一條螺旋上升的坡道,圍繞中央庭院盤旋向上,將不同展區(qū)連接起來。色彩鮮艷的樓梯為人們提供通往不同樓層的捷徑之路。螺旋坡道頂端,有室外露臺可將海洋全景展現(xiàn)在游客面前,人們可盡情在此領(lǐng)略壯麗海景與遼闊天空,這樣弱化了建筑與自然的邊界感,拉近了人與自然的距離。

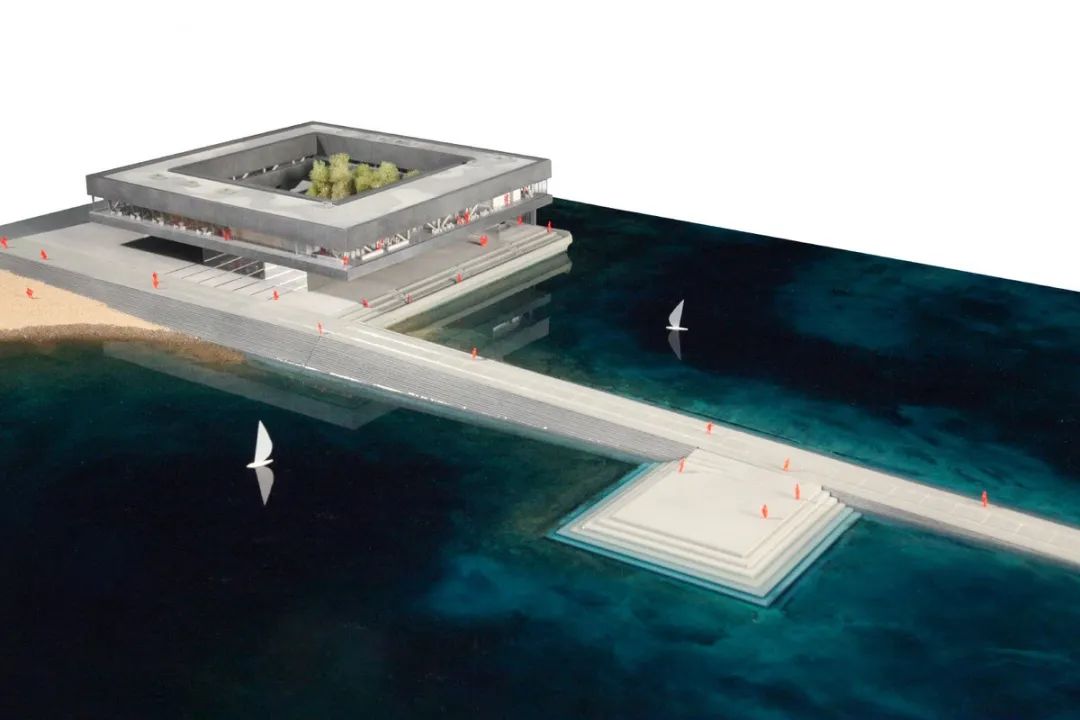

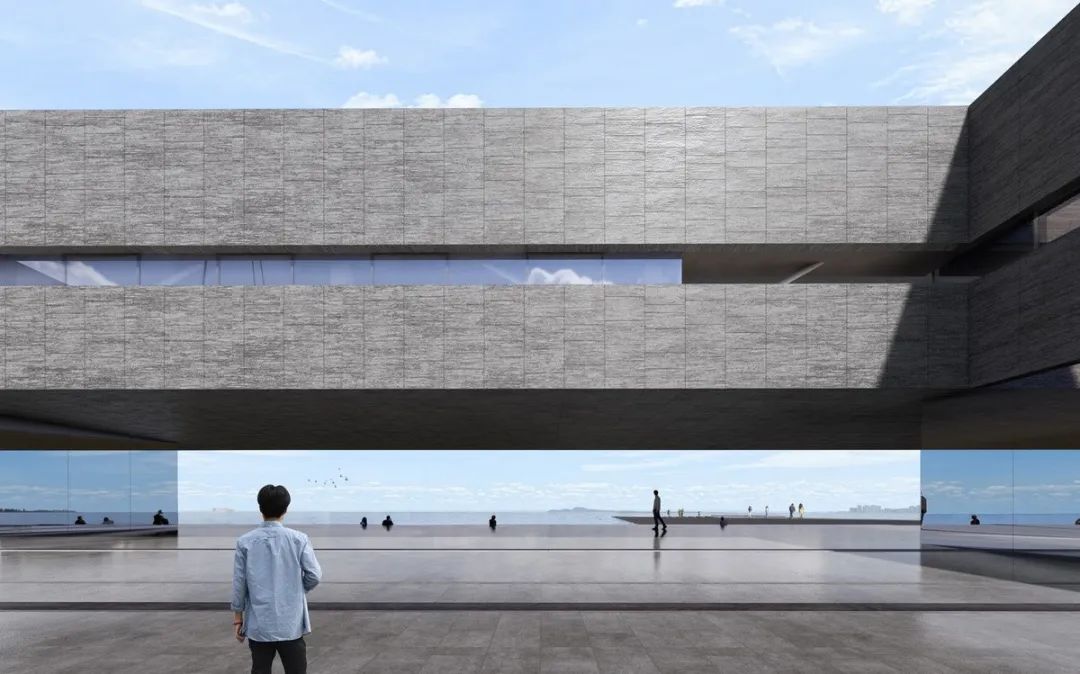

“海洋廣場”

?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

“海洋廣場”是海濱圖書館和社區(qū)服務(wù)中心。建筑師探訪場地時(shí),偶然發(fā)現(xiàn)了一個(gè)漁船碼頭和維修設(shè)施的遺跡。方形平臺上有一個(gè)延伸入海的碼頭,殘留著用于船只維修的金屬軌道。這里激發(fā)了設(shè)計(jì)師無限靈感,于是,“海洋廣場”就在現(xiàn)有的混凝土地基上誕生了。建筑師以“輕介入”的簡約方式,將設(shè)計(jì)作品與場所環(huán)境、地域特色產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。

?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

?OPEN Architecture | Space Crystals

除最初的兩個(gè)廣場外,后來又增設(shè)了第三個(gè)廣場。在棧橋的頂端設(shè)置了一個(gè)小平臺,可以讓人們近距離接觸海水。這三個(gè)廣場和防波堤共同打造出充滿活力的社區(qū)中心,通過一系列服務(wù)設(shè)施,如圖書館、餐廳、咖啡廳、商店和海灘服務(wù)等,將鄰近的城市街區(qū)相互連接起來。

?OPEN Architecture | Space Crystals

防波堤及其船道將在施工中恢復(fù)原狀,防波堤斜向伸入水中的寧靜形象將被保留,廣闊的海洋與天空將其包圍。通過這樣的方式,棧橋?qū)F(xiàn)在與過去、未來連接起來。

本案中,自然、本土環(huán)境以及歷史殘留,皆成為建筑師的啟示,多元豐富的線索交織在一起,建筑師仔細(xì)梳理推演,建構(gòu)出和諧秩序,最終生成形體邏輯。對于建筑師而言,設(shè)計(jì)不可生硬介入自然,唯有經(jīng)過思考、提煉之后的設(shè)計(jì)語言才能體現(xiàn)建筑設(shè)計(jì)的意義與價(jià)值,才能達(dá)到人與自然相互交流、融合的本質(zhì)與內(nèi)涵。創(chuàng)造出與環(huán)境和諧相處又與歷史產(chǎn)生情感聯(lián)系的建筑作品。

充滿詩意的“山水城市”

實(shí)現(xiàn)人與自然之精神契合

馬巖松可謂我國新一代建筑師的代表聲音之一,他長期探索、實(shí)踐,提出“山水城市”理念,旨在“讓城市的密度、功能和山水意境融為一體”。

?MAD Architects

“建筑師馬巖松從自然中汲取靈感,設(shè)計(jì)出令人驚嘆的建筑,打破了眾多現(xiàn)代城市方正的對稱。他充滿活力和優(yōu)雅的作品,如一對彎曲的摩天大樓‘共舞’以及一座雪山般的歌劇院,無不向我們展示了突破規(guī)范的建筑之美。”——TED

曾亮相第十四屆威尼斯建筑雙年展的南京證大喜馬拉雅中心,就是MAD實(shí)踐“山水城市”的代表之一。

?CreatAR Images

?CreatAR Images

南京證大喜瑪拉雅中心是總建筑面積約56萬平方米的城市綜合體,比鄰南京南站,由六個(gè)地塊組成,包含了住宅、辦公、酒店、商業(yè)等業(yè)態(tài)功能。

項(xiàng)目基地由六個(gè)地塊組成,其中兩個(gè)街區(qū)被一座立體城市廣場連接。不同尺度的連廊、走道穿插在幾個(gè)連綿起伏的商業(yè)綜合體中,引領(lǐng)人們從繁忙的地面街道漫步到立體公園,游走于建筑與景觀之間。這也是在最大程度地弱化建筑與自然的邊界感,通過建筑與景觀不斷交替的體驗(yàn),消解人與自然之間的距離。

?CreatAR Images

基地的中心區(qū)域由一些散落在綠毯上的坡頂小屋構(gòu)成,呈現(xiàn)出小村落式的環(huán)境,為大尺度的城市項(xiàng)目提供了宜人的城市空間。小橋連接著村落,從一個(gè)街區(qū)到另一個(gè)街區(qū),串聯(lián)了假山、流水,構(gòu)成了一幅充滿詩意的畫作。

?CreatAR Images

?CreatAR Images

位于基地外側(cè)的塔樓宛如高山,豎條的遮陽玻璃百葉,遮陽又透光,為室內(nèi)空間提供了怡人的光線和風(fēng),如瀑布般流動于山體上,讓整座建筑充滿意境。塔樓扮演了高山流水的遠(yuǎn)景,而基地內(nèi)水池、瀑布、溪流、水潭等的水景承接了意象并把隱喻具現(xiàn)化,模糊了遠(yuǎn)景與近景的邊緣。

?CreatAR Images

有著2600多年建城史的南京,極具人文傳統(tǒng),MAD的該項(xiàng)目通過這一城市尺度的作品,重建人與環(huán)境之間的和諧關(guān)系,構(gòu)建一座理想中的“山水城市”。這也是正是MAD一直以來秉持的理念——在現(xiàn)代城市中人和自然共生的傳統(tǒng)哲學(xué),重建人與環(huán)境之間的和諧關(guān)系。在滿足現(xiàn)代生活的各種需求的同時(shí),營造融合而富有生機(jī)的空間,最終實(shí)現(xiàn)人與自然在精神上的契合。

“竹葉”屋頂展現(xiàn)靈動氣韻

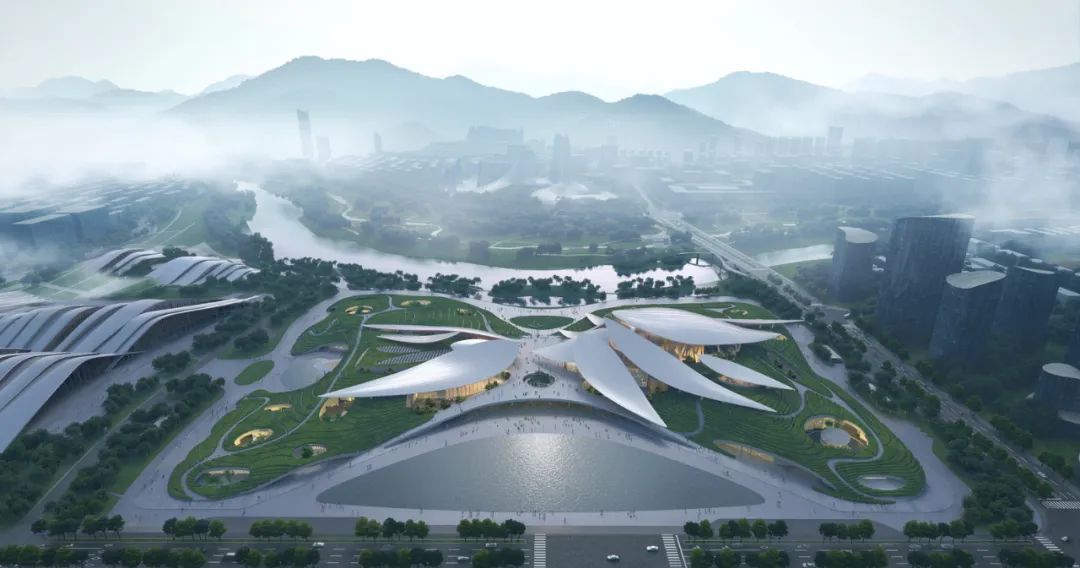

安吉“兩山”未來科技城文化藝術(shù)中心

MAD今年9月又公布了位于浙江安吉“兩山”未來科技城文化藝術(shù)中心設(shè)計(jì)。項(xiàng)目的核心啟動區(qū)毗鄰安吉國際會展中心、財(cái)富中心,占地面積約14.9萬平方米,總建筑面積約12萬平方米。包含大劇院、會議中心、文化館、工人文化宮、青少年活動中心、藝術(shù)教育中心等六處場館,在場地平緩鋪開,散落在青綠茶田和“竹葉”屋頂之下,如同一處大地藝術(shù)景觀。

?MAD Architects

?MAD Architects

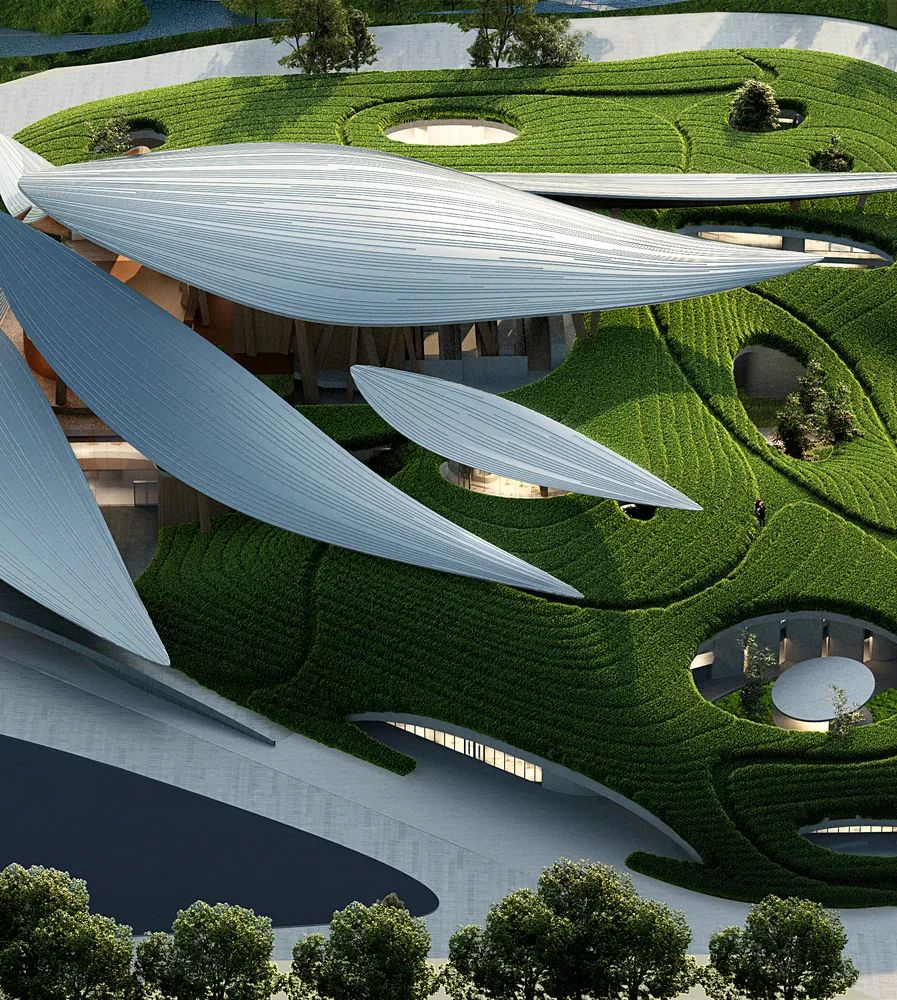

場地東側(cè)為城市,西側(cè)為河流及遠(yuǎn)山自然。可謂自然與城市之間的過渡銜接空間。設(shè)計(jì)以兩岸視覺通廊為軸進(jìn)行布局:場地中央沒有被龐然建筑所占據(jù)。中軸連廊成為了開放的戶外平臺,為市民提供公共空間。目之所及皆為遠(yuǎn)山、云霧、天空。軸線西側(cè)的臨溪舞臺,可作為戶外活動和展覽場地。建筑體量均勻分布在地面上,消隱于屋頂之下。巧妙的屋頂設(shè)計(jì)滿足功能的同時(shí),也成為景觀,賦能場地氛圍。茶山形態(tài)起伏,與屋頂下平鋪的建筑體量互為呼應(yīng)。

?MAD Architects

?MAD Architects

?MAD Architects

多個(gè)鑲嵌在茶山中的庭院成了場地呼吸的縫隙,這些“空”模糊了室內(nèi)外的界限。場地的高點(diǎn)如多片隨意散落的竹葉,層疊錯(cuò)落,覆蓋在茶田之上,充滿雕塑感的同時(shí),也顯現(xiàn)了幾分輕盈與靈動。金屬“竹片”屋頂?shù)募y路,像是葉脈,增添了生動的自然氣息。

?MAD Architects

?MAD Architects

?MAD Architects

“葉片”錯(cuò)落的縫隙讓天光投進(jìn)室內(nèi),室內(nèi)空間變得明亮,同時(shí)也有助于建筑節(jié)能。自承重的折線全玻璃幕墻主立面高度通透,最高可達(dá)17米,是迄今為止國內(nèi)最高的自承重全玻璃幕墻。

?MAD Architects

?MAD Architects

大劇院與會議中心的主要室內(nèi)空間為二到三層布局,其余四館均為一層加局部二層布局。大劇院觀眾廳可容納1300座;國際會議中心主會場可容納2000人規(guī)模的活動、會議。項(xiàng)目采用屋頂綠化、透水鋪裝、下凹式綠地、雨水資源化利用及場地豎向設(shè)計(jì)等方式,從源頭、轉(zhuǎn)輸和末端全面控制雨水徑流,旨在達(dá)到海綿城市建設(shè)目標(biāo)。

?MAD Architects

?MAD Architects

馬巖松在采訪曾說:“現(xiàn)代城市和建筑經(jīng)常被用來應(yīng)對效率、功能和結(jié)構(gòu)而失去了天性。人們喜歡親近自然和他人,所以我們需要創(chuàng)造一種環(huán)境,讓人們擁有這些情感聯(lián)系。”

當(dāng)今社會的發(fā)展,科技生產(chǎn)的進(jìn)步,不斷改變著人們的行為、審美方式,也不斷重塑著人與自然的互動方式。建筑師能否找到一種更好的模式來回應(yīng)時(shí)代發(fā)展已經(jīng)變得至關(guān)重要。“自然建筑”并非簡單模仿,其核心在于“回歸”,一是不破壞自然,回歸自然,與之融入;二是精神回歸,現(xiàn)代生活中人們的情感、精神需求,通過建筑亦能得到滿足。

建筑,是回應(yīng)自然,而不是模仿自然。

專欄編輯|Mel

發(fā)文編輯|Miranda

審核編輯|Qicy

版權(quán)?建道筑格ArchiDogs,轉(zhuǎn)載請聯(lián)系media@archidogs.com

若有涉及任何版權(quán)問題,請聯(lián)系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

https://mp.weixin.qq.com/s/Z0EmpizRZkERJ4dlLoFDwA

"/>

"/>

"/>

"/>