洛克外灘源安仁路口看naive理想國(guó)

屹立于黃浦江與蘇州河匯流之處��,“洛克·外灘源 ROCKBUND”是進(jìn)入二十一世紀(jì)后�����,上海黃浦外灘區(qū)域面積最大�,歷時(shí)最長(zhǎng)的城市更新項(xiàng)目�。整體規(guī)劃竭力在保護(hù)歷史遺產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)土地增值之間獲得平衡���?���?偣彩鶙澬屡f建筑緊密排列,形成高密度的混合街區(qū)����。其中沿圓明園路一字排開(kāi)���,代表租界時(shí)代記憶����,風(fēng)格各異的歷史建筑群�,由David Chipperfield主持修繕并部分改造。沿虎丘路的新建筑則由Arquitectonica負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)�,規(guī)整方正的體量里���,容納下符合當(dāng)代標(biāo)準(zhǔn)的公寓�����,辦公與商業(yè)配套。在這兩排高聳對(duì)立��,充滿重量感的建筑中間��,形成了夾縫式的街道和零碎斷續(xù)的公共邊界�。

在上海從西方殖民飛地向東亞摩登大都會(huì)的轉(zhuǎn)變過(guò)程中�����,外灘源所在街區(qū)一直扮演著文化樞紐的角色�。這里孕育了中國(guó)第一家公共博物館��,最早的現(xiàn)代畫(huà)廊和最負(fù)盛名的劇院。由鄔達(dá)克設(shè)計(jì),完成于一九三十年代的真光與廣學(xué)會(huì)大樓曾是出版機(jī)構(gòu)和新式開(kāi)架書(shū)店的搖籃�����,在中外思想交流史上承前啟后����。如今,洛克·外灘源的開(kāi)發(fā)者試圖引入具有號(hào)召力的文化資產(chǎn)��,重新構(gòu)建人文活躍的社區(qū)生態(tài)�。

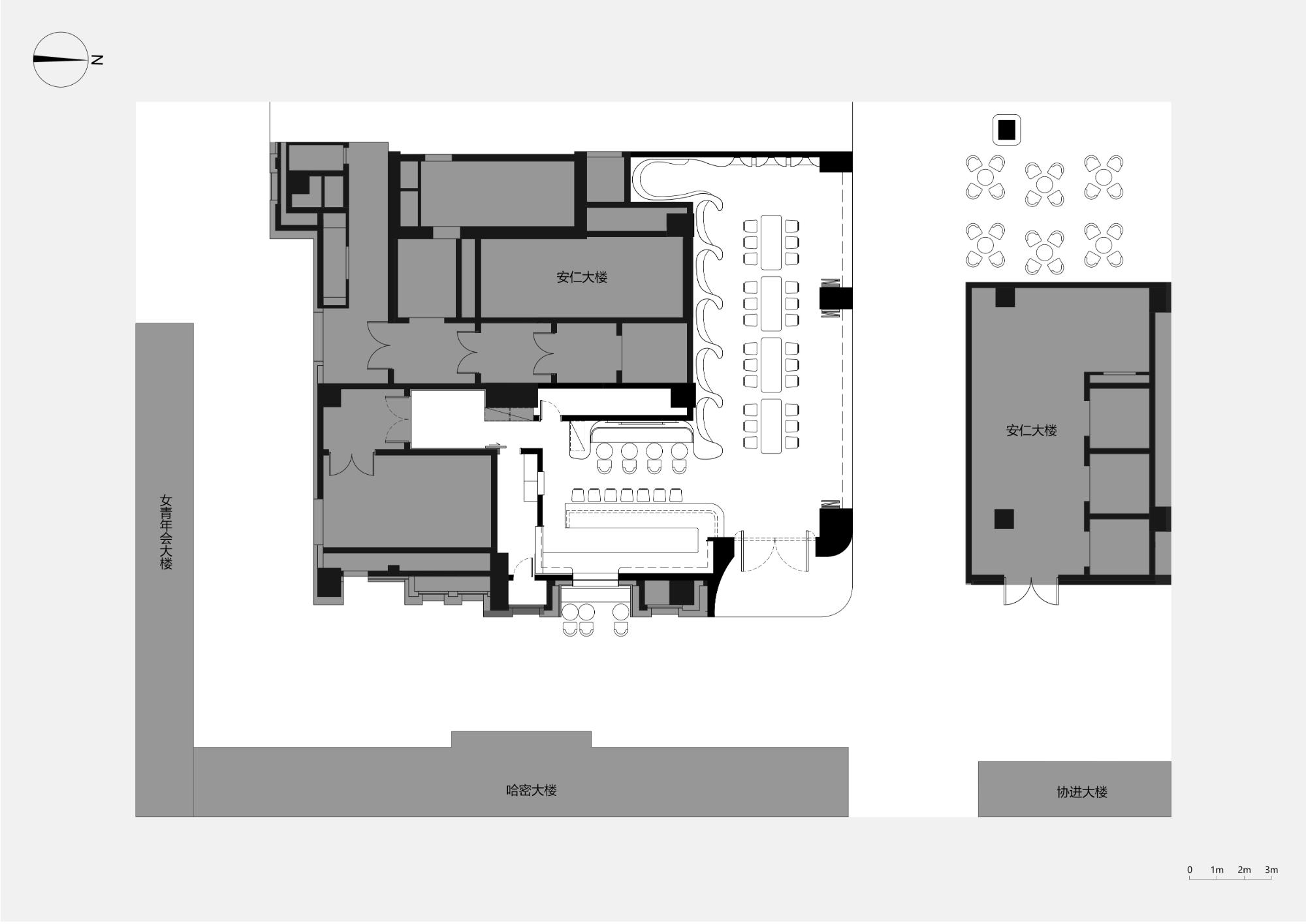

場(chǎng)地位置圖

雖然擁有“理想國(guó)imaginist”旗下豐厚的出版資源,“naive理想國(guó)”并不是一家照搬書(shū)本的文創(chuàng)品牌�����。面對(duì)當(dāng)代媒體和消費(fèi)文化的動(dòng)蕩�����,空間主理人葉鶯深知實(shí)體書(shū)的救贖非要打破身份的封印����,和經(jīng)營(yíng)的安全網(wǎng)不可����。紙質(zhì)書(shū)籍的生產(chǎn)方式依然非常傳統(tǒng)����,而知識(shí)傳播和閱讀習(xí)慣已然發(fā)生了大變革�����。當(dāng)印刷術(shù)在文明體系中的權(quán)威性被削弱,曾經(jīng)具有崇高地位的圖書(shū)館和書(shū)店都將變成更加開(kāi)放,也更加輕盈的公共領(lǐng)域����。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和文化市場(chǎng)萎縮的雙重壓力之下�,逐漸邊緣化的獨(dú)立出版商掙扎著為作者與讀者的邂逅另辟蹊徑�。“naive理想國(guó)”努力把真實(shí)的人物從書(shū)架上請(qǐng)下來(lái)�����,與客人相鄰而坐��,暢所欲言���,舉杯共飲甚至翩翩起舞�。

上海naive理想國(guó)是余留地designRESERVE團(tuán)隊(duì)為品牌創(chuàng)作的第三個(gè)空間��,前兩家店分別位于北京CBD郎園和秦皇島阿那亞��。在設(shè)計(jì)總監(jiān)宋方舟看來(lái),最大的挑戰(zhàn)是避免審美的套路。每一個(gè)設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)���,都是從場(chǎng)地的“不理想”出發(fā)。一邊審視城市發(fā)展的矛盾,一邊梳理復(fù)雜的場(chǎng)地限制�����,在與業(yè)主反復(fù)的思想交鋒中���,逐漸確立空間自身的存在邏輯�����。三個(gè)項(xiàng)目如同三部曲形式的小說(shuō)��,既有截然不同的場(chǎng)景和情節(jié)�����,也有貫穿呼應(yīng)的人物和主題�。

新空間的地址位于洛克·外灘源街區(qū)的最深處���,街道的比例像拉高了十倍的上海弄堂���,也令人聯(lián)想到紐約摩天樓的陡峭剪影�����。兩條小料石鋪裝在這里形成交叉路口�,其中一條是歷史建筑和新建筑之間的夾巷����,另外一條是連接圓明園路與虎丘路,穿過(guò)安仁里建筑騎樓的消防通道�����。狹窄迂回的路徑過(guò)濾掉主街的喧雜����,但也因兩側(cè)封閉的建筑立面而略顯冷清���,在深夜里甚至透出中世紀(jì)的陰森感。余留地團(tuán)隊(duì)將修復(fù)街道的公共性作為設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)��。

首層主入口及沿街立面

從街道看外灘舊英國(guó)領(lǐng)事館

Allan B. Jacobs在《偉大的街道》一書(shū)中提出,“最優(yōu)秀的街道都有一個(gè)特別之處����,它們的邊緣都是透明的��,那里往往是公共領(lǐng)域與不那么公共的���,或者徹底個(gè)人化的私密領(lǐng)域相遇的地方” (中國(guó)建筑工業(yè)出版社)�。開(kāi)發(fā)商交給naive理想國(guó)的店鋪雖然有玻璃幕墻,但因?yàn)榫o鄰消防通道����,不僅封閉甚至視線模糊�����。余留地提供了新的立面方案����,結(jié)合開(kāi)啟式玻璃隔斷與滑動(dòng)消防卷簾���,可將首層室內(nèi)變成街道的延伸,實(shí)現(xiàn)“私域公享”����。在這里�,公共空間因?yàn)檫吔绲南Ф兊煤鼙。惨驗(yàn)榛顒?dòng)的聚集變得更厚。無(wú)論從外灘任何方向進(jìn)入街區(qū),都會(huì)被無(wú)形的力量吸引到naive理想國(guó)的門廊下,一個(gè)流動(dòng)的城市街角��。

玻璃幕墻全打開(kāi)的立面

從主入口看書(shū)店內(nèi)部

主入口近景

室內(nèi)空間不足百平方米����,呈拐把型。長(zhǎng)的一邊是書(shū)架和共享桌����,短的一邊是吧臺(tái)和卡座����。空間整體被明朗的珊瑚紅色調(diào)籠罩著,與室外街區(qū)建筑的大面積灰色調(diào)背景形成反差����。在直射日光鮮有降臨的深巷里���,透過(guò)落地玻璃溢出的溫暖色調(diào)撫慰人心�����。設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)也借機(jī)向幾步開(kāi)外的廣學(xué)會(huì)大樓和女青年會(huì)大樓致敬�。這兩棟建筑大膽選擇紅色紋磚和暖色水刷石覆蓋表面�,樸素而柔情,在曾經(jīng)被古典和霸權(quán)主義雄渾氣概統(tǒng)治的外灘天際線里,卓然特立��。

首層書(shū)店室內(nèi)全景

首層書(shū)店內(nèi)的咖啡吧臺(tái)

圍繞首層閱覽區(qū)的書(shū)架具有連續(xù)的弧形輪廓�����,以打破新建的安仁大樓過(guò)于挺直重復(fù)的節(jié)奏�����。余留地有意將書(shū)架做成墻體構(gòu)造的一部分,墻既是厚重的,也是柔軟的��。陳列的圖書(shū)陷入墻身�����,形成如龕一般的微空間,使步入的讀者有種被擁抱感���。但誰(shuí)也不會(huì)久留,畢竟回旋有限����。取下書(shū)�����,一轉(zhuǎn)身,就可以坐在帶臺(tái)燈的長(zhǎng)條桌上��,點(diǎn)杯咖啡或者雞尾酒�,慢慢讀起。理想國(guó)的出品以社科專業(yè)類��、高精尖貨居多,每一冊(cè)背后都站著至少一位大師�。所以����,書(shū)架設(shè)計(jì)的重點(diǎn)不是展現(xiàn)品類齊全���,數(shù)量可觀的賣相�,而是如何讓讀者的眼光捕捉到熟悉的身影。在余留地的設(shè)計(jì)中��,貫穿的是探尋親密的尺度���。

書(shū)架與閱讀桌

成波浪型帶有壁龕的理想國(guó)書(shū)架

具有雕塑感的書(shū)架

首層空間體現(xiàn)了理想國(guó)作為文化機(jī)構(gòu)的開(kāi)放性����,而二層空間�����,也稱“author's room”�����,則是對(duì)作者內(nèi)心世界的一種想象����。上海是中國(guó)近代新文化運(yùn)動(dòng)的策源地,出現(xiàn)了以魯迅����,陳獨(dú)秀��,胡適等為代表,將現(xiàn)代都市作為主要居住地的知識(shí)分子社群����。如張愛(ài)玲所說(shuō)��,“每個(gè)人心中都有一間公寓”,文藝創(chuàng)作者們成長(zhǎng)的心理環(huán)境��,也開(kāi)始從“院文化”走向“寓文化”����。在高密度,聚集式的現(xiàn)代樓宇中����,個(gè)體生存狀態(tài)和人際關(guān)系被擠壓出更復(fù)雜微妙的層次���,也潛移默化的融入到書(shū)寫(xiě)的歷史中去����。

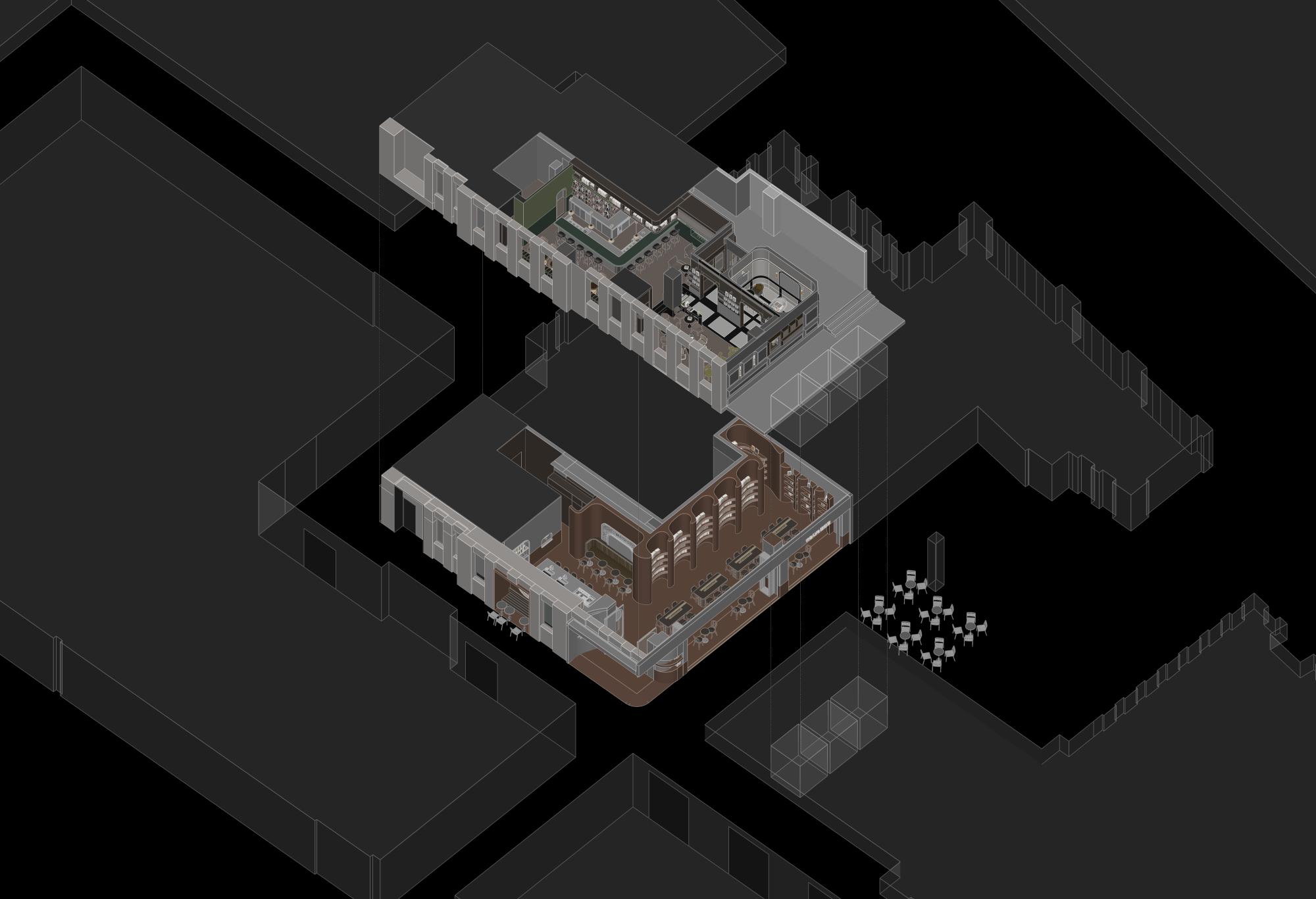

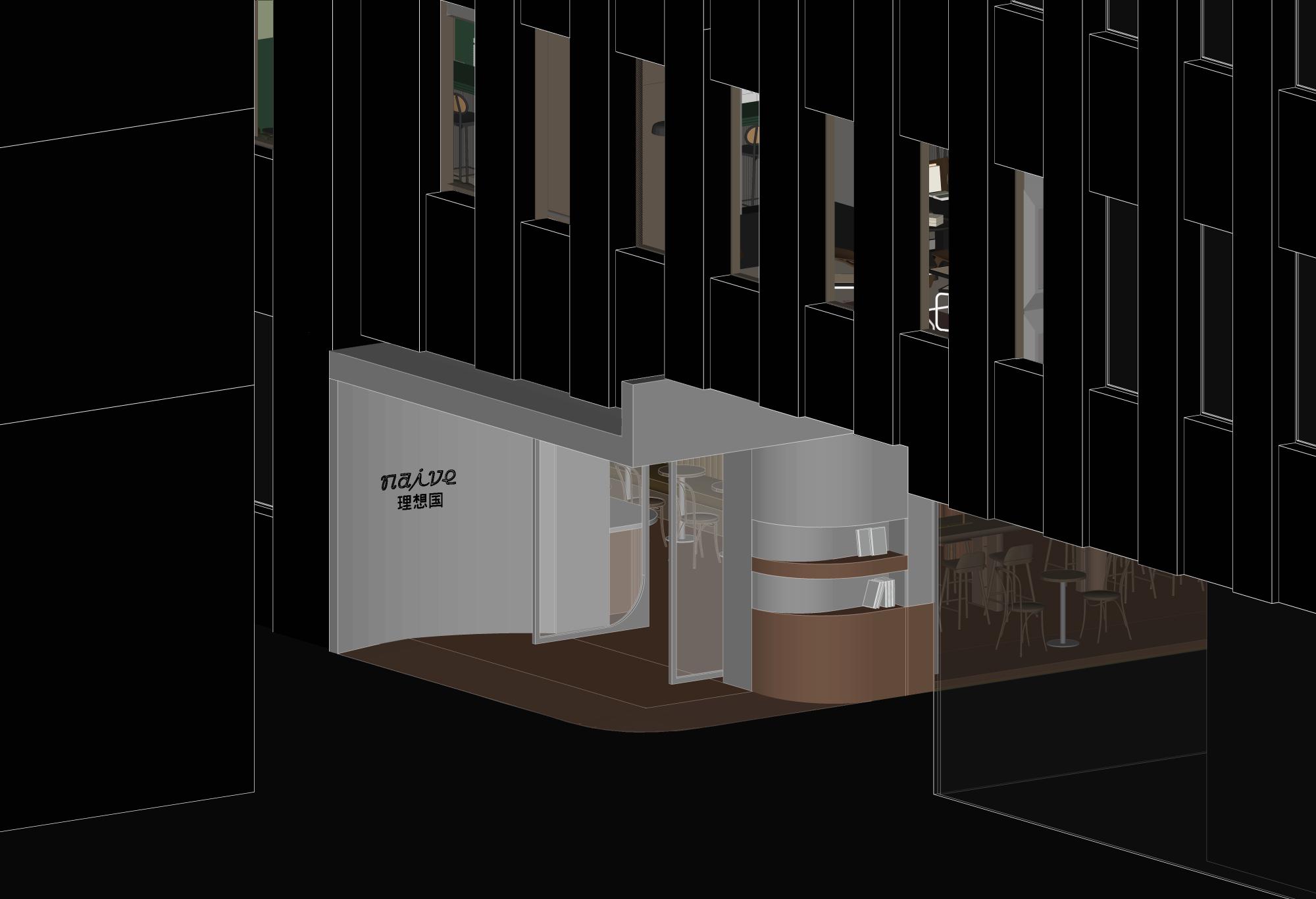

兩層店鋪與街區(qū)的軸測(cè)圖

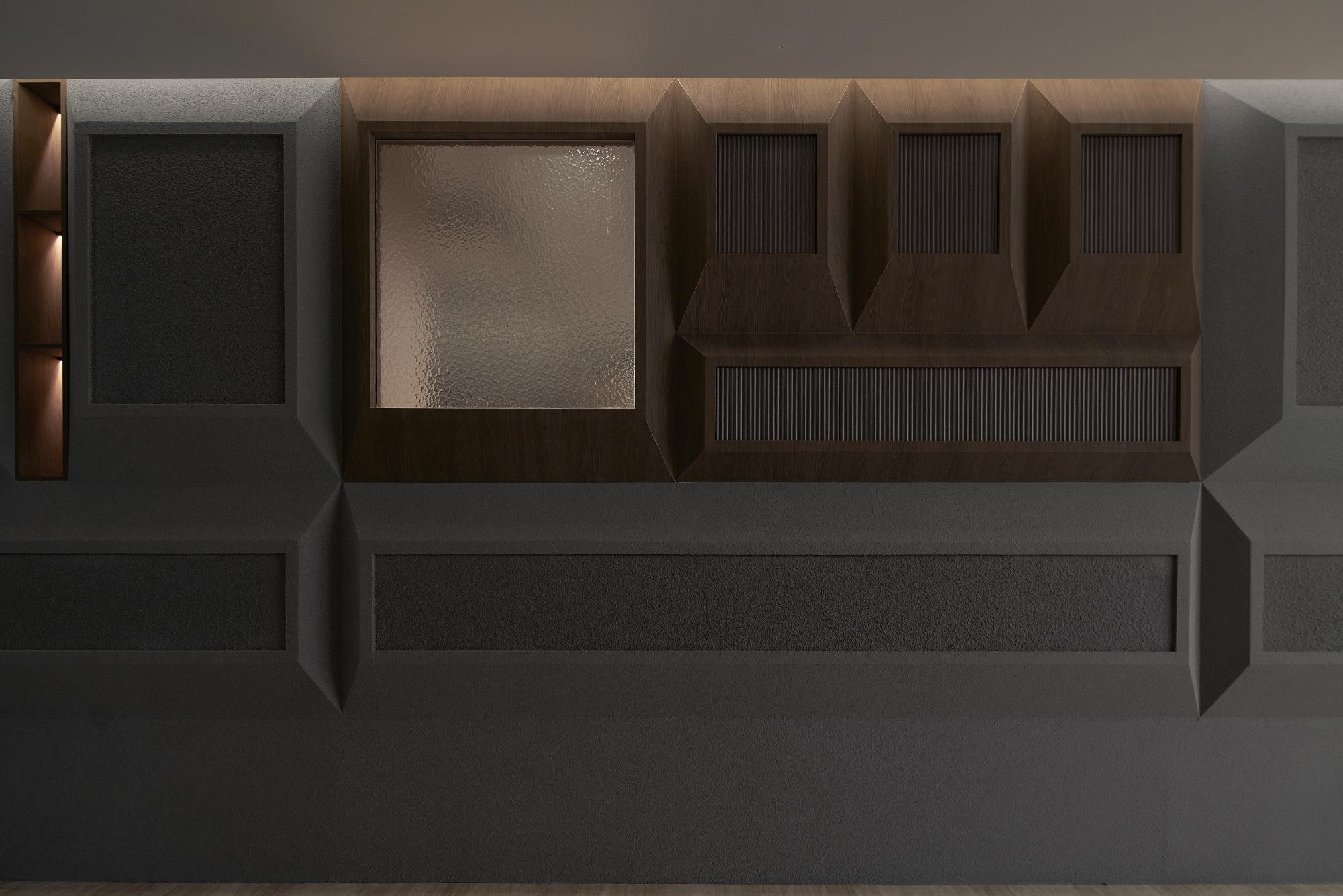

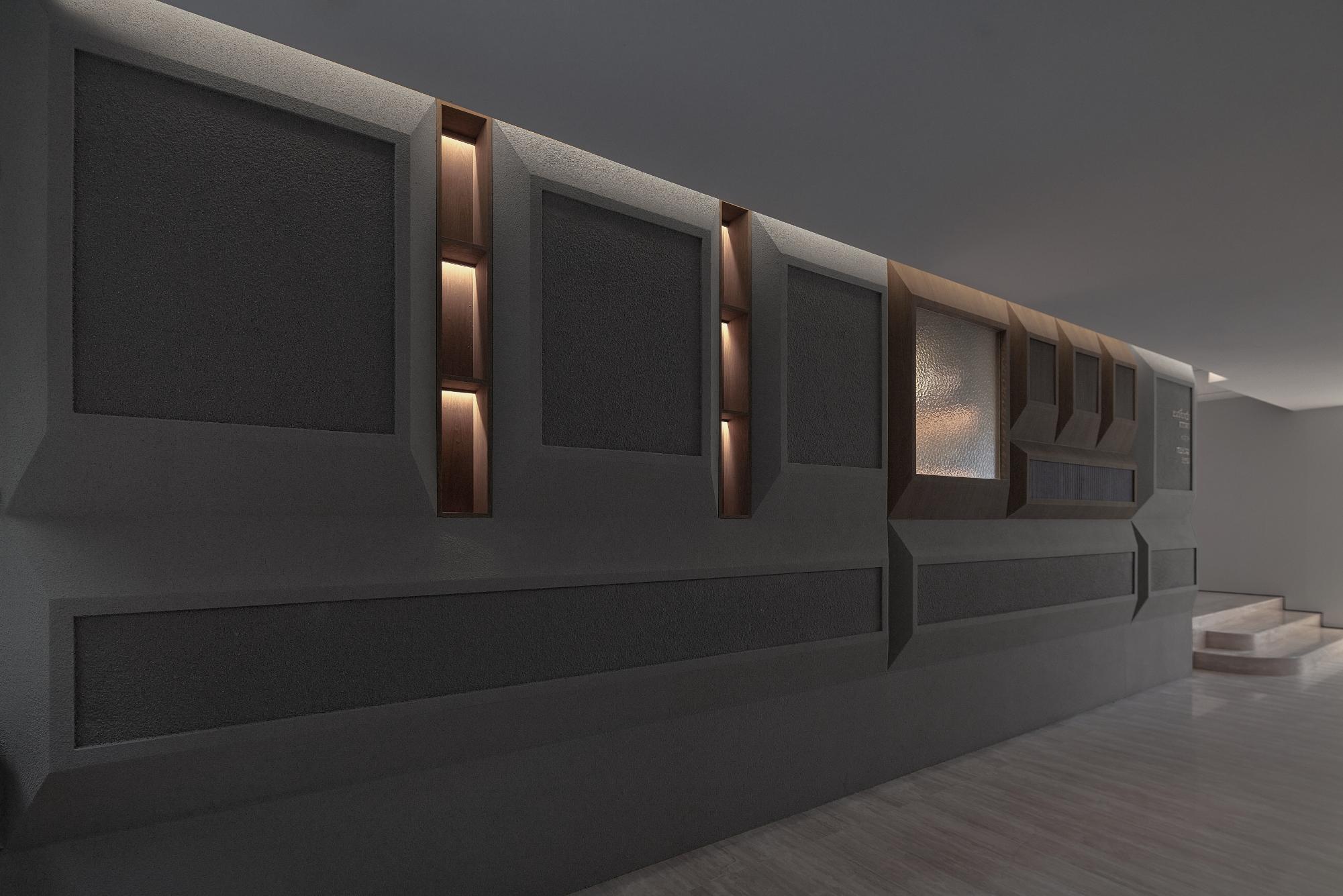

受街區(qū)歷史建筑立面啟發(fā)的墻面構(gòu)成

去往“author's room”的路徑�����,就仿佛尋訪都市隱者的過(guò)程。路口標(biāo)識(shí)并不顯眼,有時(shí)需要詢問(wèn)店員或者保安�,才能找到大田秀則畫(huà)廊(由Neri&Hu負(fù)責(zé)設(shè)計(jì))旁通往樓上的電梯���。到達(dá)二層后�,走出電梯�����,是白紙般空蕩的公共走廊���。一個(gè)具有神秘感的堅(jiān)硬盒子被嵌在低矮的天花下�,令人不禁想起電影《成為約翰馬爾科維奇》里奇妙的夾層空間��。水泥漆和木嵌板構(gòu)成的凸凹圖案���,如同附近街區(qū)歷史建筑上截取的片段��。半透的小窗映著燈光和人影,好奇會(huì)引導(dǎo)著訪客摸出房間的門道。

二層“作家公寓”的外立面

經(jīng)過(guò)有衣帽間的幽暗門斗之后,首先是書(shū)房模樣的會(huì)客區(qū)域,背景是四扇豎條形的窗戶�。窗外幾乎是緊貼著兩棟宏偉的建筑遺產(chǎn)����,左邊是協(xié)進(jìn)大樓(建于1923年)��,右邊是哈密大樓(建于1927年)��。由于房間的進(jìn)深很淺,對(duì)面建筑的窗戶仿佛觸手可及。外墻修補(bǔ)的磚縫���,石材的毛糙顆粒都?xì)v歷在目,好像用膠片拍攝的���,被放大掛在墻上的一組歷史圖片。房間的吊頂整齊對(duì)位窗間墻�,加強(qiáng)了四組景框的透視感����。透視線向室外(或者說(shuō)是畫(huà)面)延伸��,沿著兩棟大樓的間隙��,結(jié)束于舊英國(guó)總領(lǐng)事館(翻蓋于1872年,外灘現(xiàn)存最早建筑物)的兩層外廊,背后隱若可見(jiàn)陸家嘴的天際線��。

透過(guò)“起居室”的窗戶看外灘源

作家公寓的“起居室”

這條掠過(guò)歷史與當(dāng)代的軸線�����,恰好落在書(shū)房靠窗的一張書(shū)桌上�。坐在這里,不僅可以窺視樓下安仁里的人來(lái)人往,也可以觀照“author's room”內(nèi)各房間的動(dòng)態(tài)。比“書(shū)房”標(biāo)高低五十公分����,需要拾級(jí)而下的是“餐廳”�����,一個(gè)圍繞吧臺(tái)布置的區(qū)域。這個(gè)高差反映了樓下消防通道與書(shū)店的層高變化,同時(shí)也給二層室內(nèi)帶來(lái)場(chǎng)景轉(zhuǎn)換����。被酒瓶與書(shū)籍環(huán)繞的“餐廳”揭示出主人的癖好——以理想國(guó)的出版物為靈感��,調(diào)制出最啟人心智(或迷人心竅)的咖啡與雞尾酒單,用嗅覺(jué)和味覺(jué)來(lái)“品嘗”文字。吧臺(tái)的臺(tái)面和酒架的背面都使用了晶瑩的翡翠綠色大理石��,仿佛通過(guò)打磨拋光�,重新喚醒一間老公寓里塵封已久的廚房。

從客廳看吧臺(tái)和浴室

從吧臺(tái)看起居室

“作家公寓”的吧臺(tái)

收藏家的角落

綠色花崗巖制作的吧臺(tái)墻面和臺(tái)面

二層空間私密性的極致�����,是嵌套在書(shū)房里的“浴室”�。這是一個(gè)半封閉,膠囊形的房間����,與書(shū)房隔著一層天鵝絨軟簾���。內(nèi)壁鑲嵌著白色帶黑紋的馬賽克瓷磚�,工藝做法在外灘源的歷史建筑里能找到很多先例���?����;⌒蛪γ婧晚斉镒専艄庾兊梅浅H岷?�,聲音也略帶回響。正中間是一尊白色帶鑄鐵腳的浴缸���,被拆封的書(shū)填滿,散發(fā)著淡淡的草木混合香味���。浴缸靠著整面墻鏡,從鏡子里可以反觀書(shū)房�。每一個(gè)走進(jìn)這個(gè)房間的人都仿佛闖入禁地��,下意識(shí)扮演起窺視者的角色,也成為被窺視的對(duì)象��。雖然房間最初的使用場(chǎng)景是閉門論道�,或者播客錄音,開(kāi)業(yè)后卻逐漸成為訪客們的自拍樂(lè)園��,在社交媒體中演繹著風(fēng)情萬(wàn)種���?���!端矫苄耘c公共性:作為大眾媒體的現(xiàn)代建筑》(MIT)一書(shū)中���,Beatriz Colomina 提到弗洛伊德在維也納生活工作過(guò)的最后公寓,他在書(shū)房的窗戶上懸掛了一面帶有裝飾鑲金邊框的鏡子���。“鏡子(靈魂)和窗戶(自然)處在同一高度上���,既反射出居室內(nèi)部的影像,也成為投射到外部世界的一幅自畫(huà)像”(Marie-Odile Briot)�。文化空間的本體和傳播媒介的客體之間共生與轉(zhuǎn)換關(guān)系����,也是余留地團(tuán)隊(duì)創(chuàng)作“naive理想國(guó)”系列時(shí)始終關(guān)注的主題���。

從起居室寫(xiě)字臺(tái)看“浴室”

項(xiàng)目圖紙

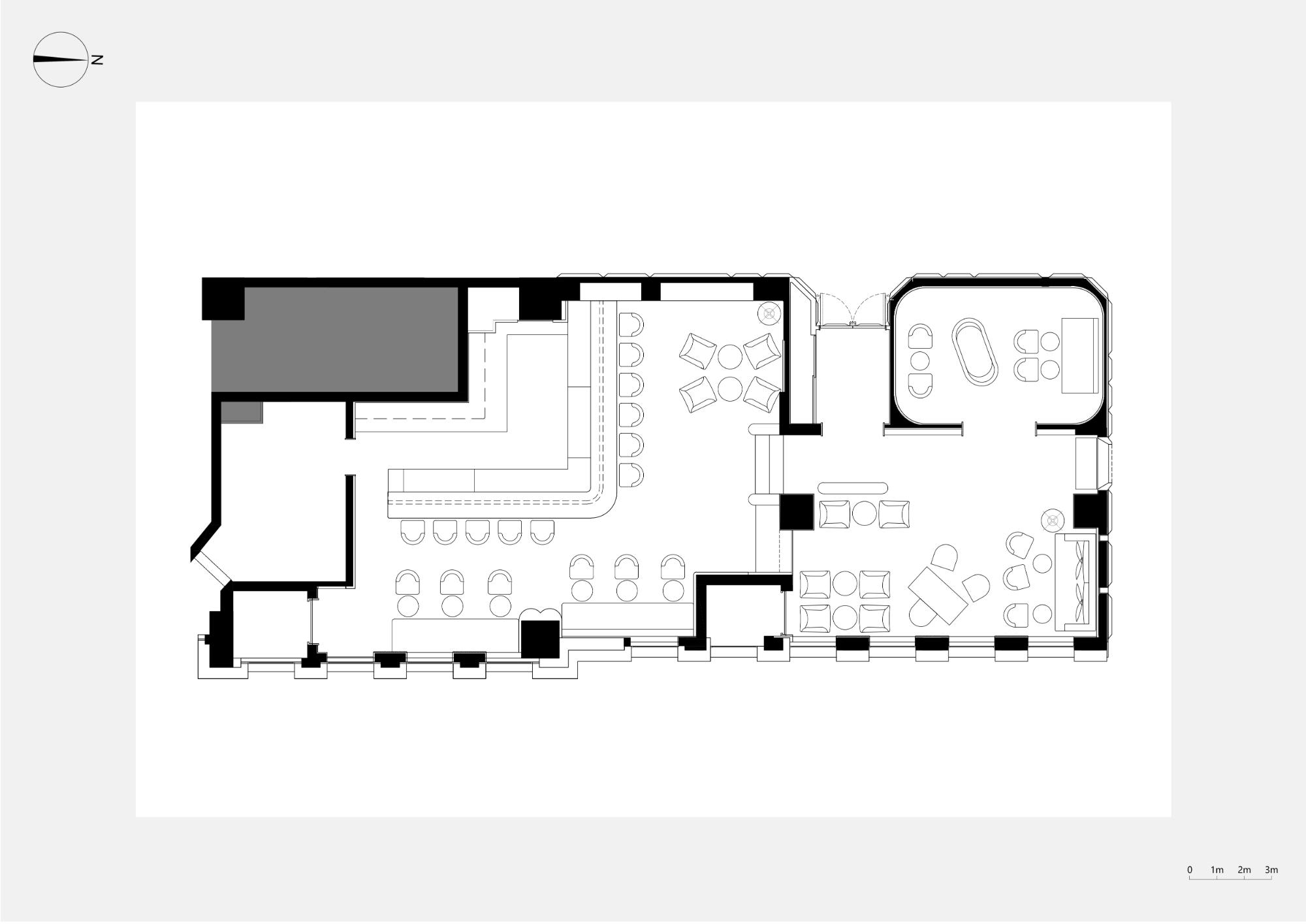

首層平面圖

二層平面圖

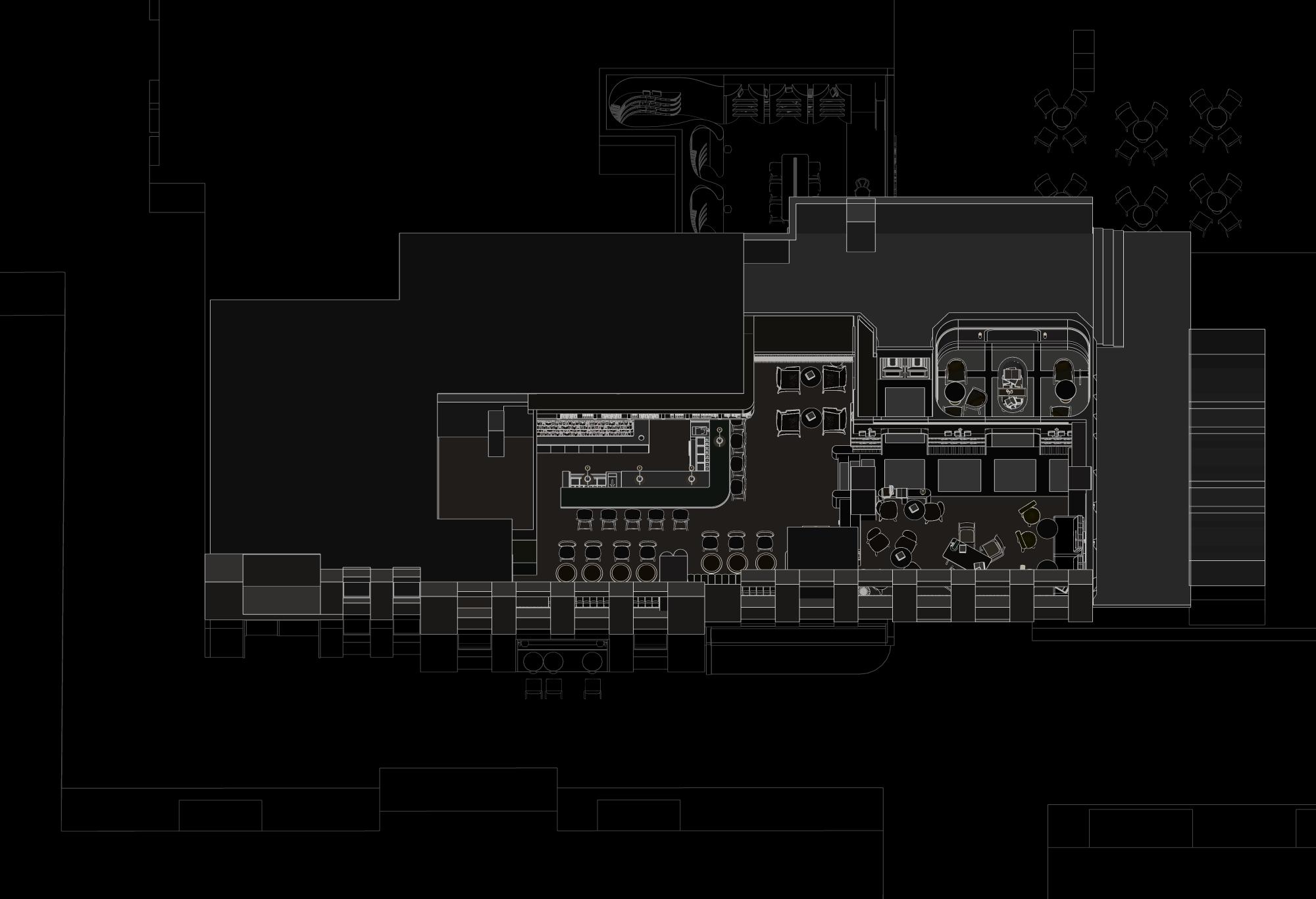

首層軸測(cè)平面圖

二層軸測(cè)平面圖

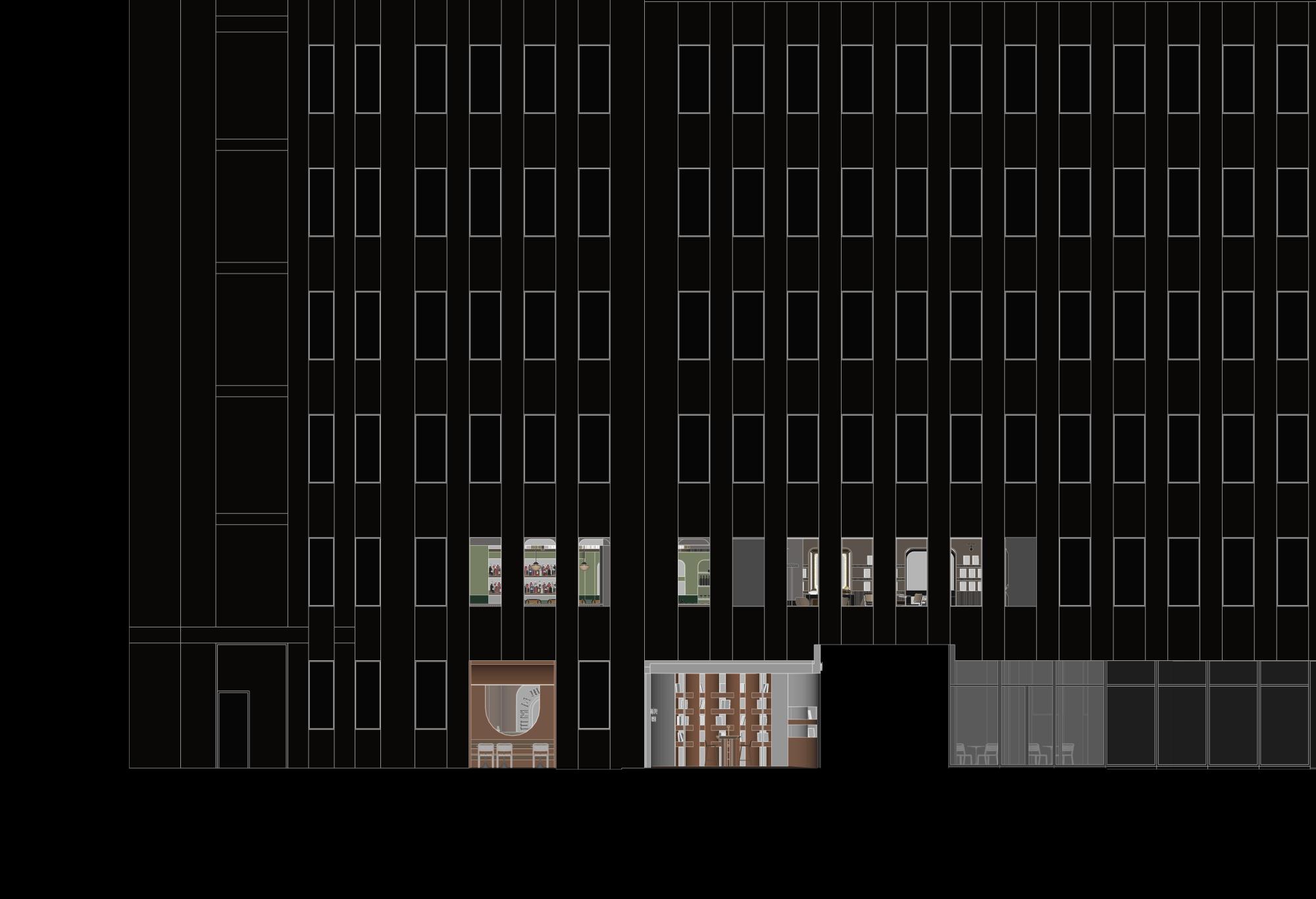

沿安仁里街立面圖

橫切安仁里街立面圖

主入口區(qū)域軸側(cè)圖

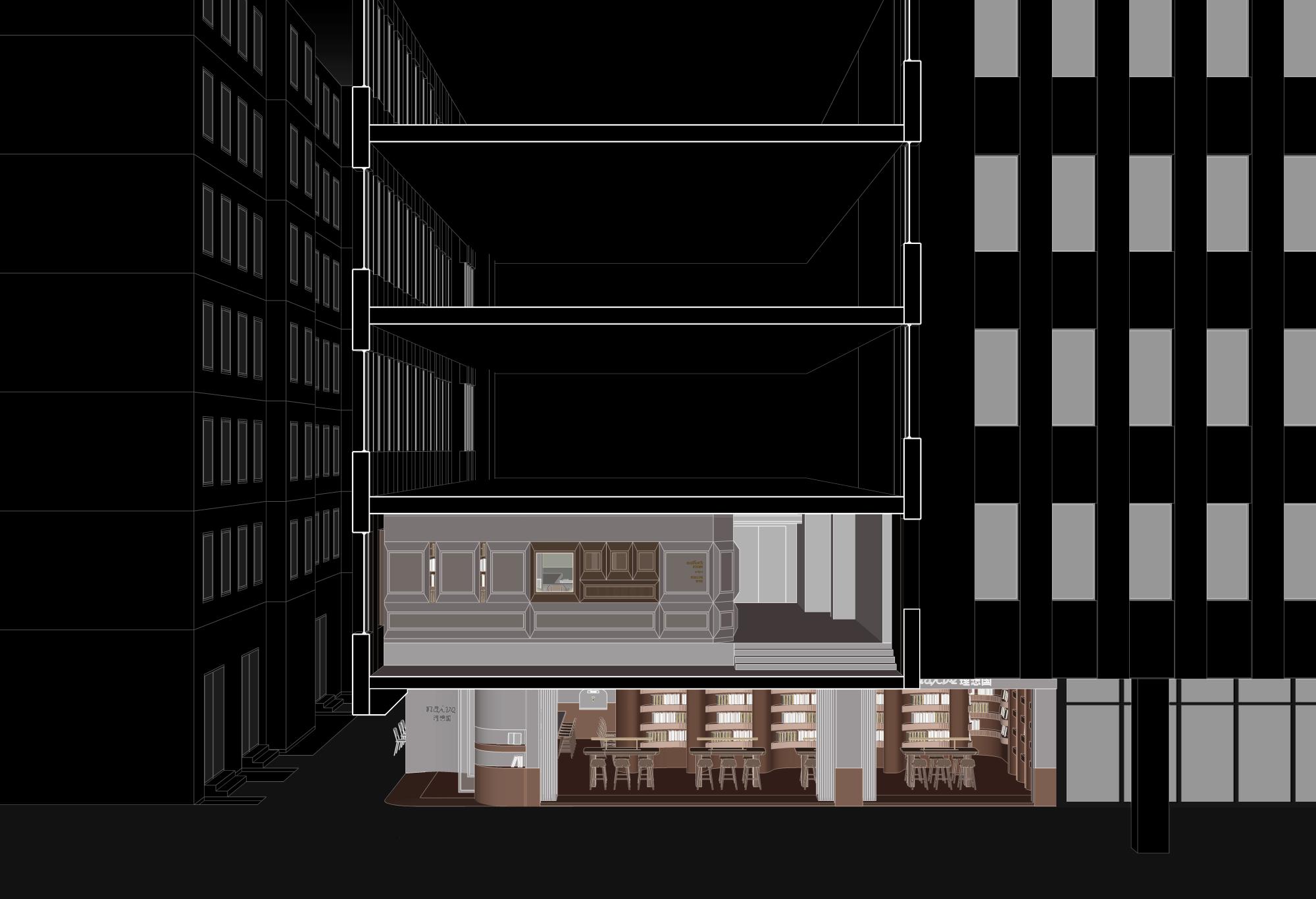

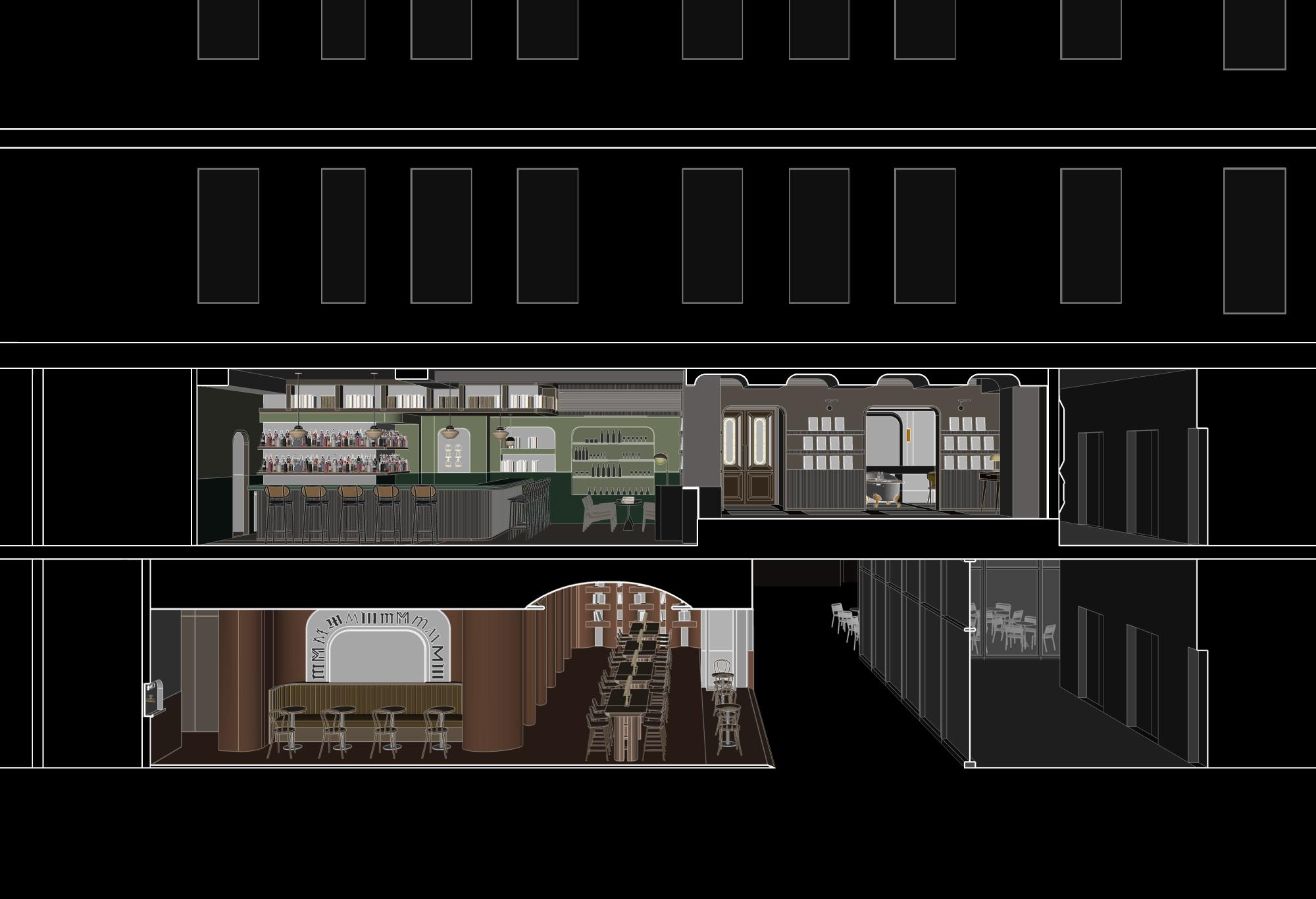

兩層剖面圖

項(xiàng)目信息

項(xiàng)目名稱: 上海naive理想國(guó) @ 洛克×外灘源

業(yè)主: 北京理想國(guó)時(shí)代文化傳媒有限責(zé)任公司

項(xiàng)目地點(diǎn):上海黃浦區(qū)洛克外灘源虎丘路78號(hào)

項(xiàng)目類型:混合商業(yè)空間

功能組成:書(shū)店/咖啡/酒吧/文化沙龍

建筑面積:300平方米

完成時(shí)間:2023/09

項(xiàng)目建筑師:余留地

設(shè)計(jì)總監(jiān):宋方舟, 岳峰

設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì):傅詩(shī),黃景寧����,林畫(huà)兒

項(xiàng)目主任:傅詩(shī)

攝影:朱海 @ AGENT PAY

廠家:吱音家具

材料:花崗巖�,水磨石�����,陶板�����,真石漆�����,木飾面板�,亞克力板,馬賽克

"/>

"/>

"/>

"/>