01

評論�����、策展��、出版

講述中國建筑故事

█ 您作為建筑師也有著多重身份����,其中之一就是知名建筑策展人���,并有著相當豐富的策展經歷��。請問您選擇作為建筑策展人的初心是什么����?是想通過不同展覽來傳達中國建筑、中國文化嗎���?

L:其實起初這不是我主動的選擇,是他們找到我的��。我一直以一個旁觀者的角度做建筑評論工作���,以建筑評論家和理論家的身份對當代中國建筑進行了持續的觀察�。由于這樣的緣故,在做很多展覽的時候�,人家會找到我��。因為作為一個策展人,首先是需要具有敏銳的觀察和學術性的挑選能力的�。比如說通過選擇能夠把這些作品以一個主題貫穿起來,同時這個主題既要具有大眾能夠理解的維度�����,又要具有一定的學術批判性和高度�。這是他們可能會來找我的一個原因。

雖然一開始不是我有意為之的選擇���,但是在做了一段時間之后,我發覺展覽其實是建筑評論的一種延伸����。因為他們有很多共享的特點和共性���,比如對作品的理論化的選擇�����、篩選、編輯。另外,在做策展的過程中能提煉出一些當代中國建筑相關的重要議題��。面對同樣的議題�����,展覽可以使專業的建筑評論有不同的受眾��,這樣可以使得我們的評論向另外一個維度拓展和提升。

所以��,我后來就有意識地做了一些跨越評論�����、策展和媒體的工作���。

李翔寧

█ 做策展時,您對作品的選擇標準是什么?

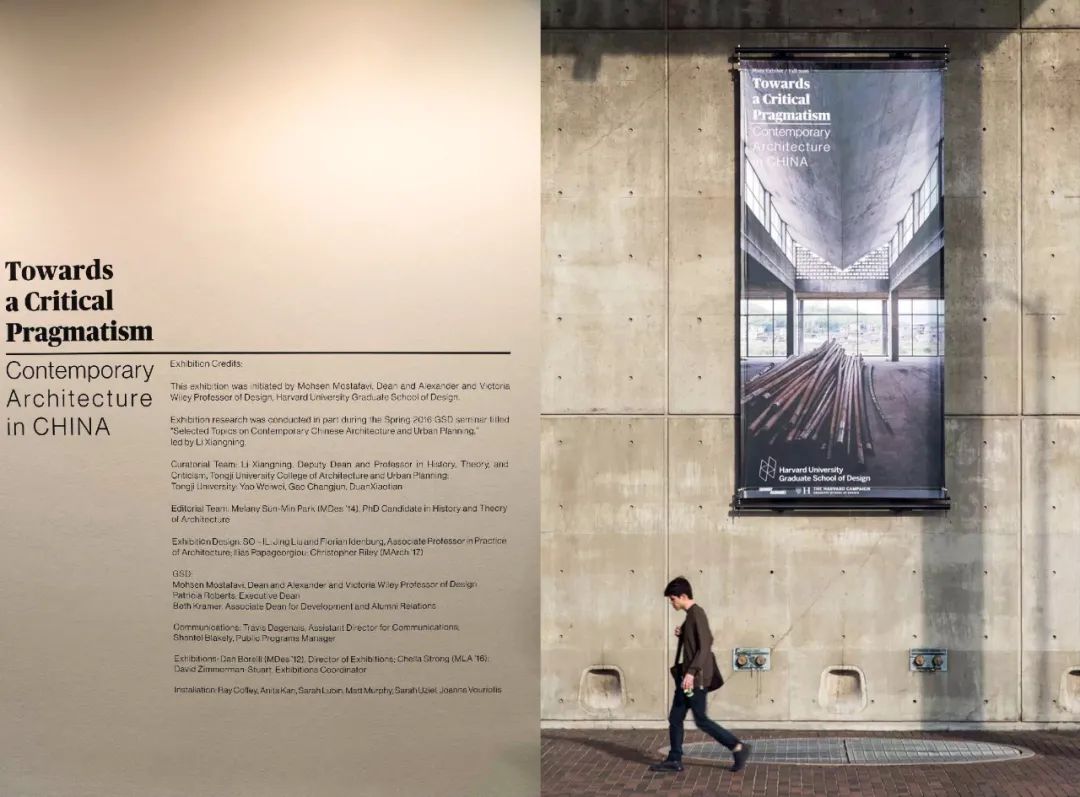

L:當然不同的展覽會有不同的選擇標準�����。比如雙年展主要注重作品的整體品質��;而我在哈佛做的展覽“走向批判的實用主義:當代中國建筑”�,在選擇作品時既希望它有好的品質��,同時也要具有一定的批判性��。這個批判性可以反映在不同的層面,一種是建筑理論化的基礎�,另一種是對既有的中國主流建筑文化的反思和抵抗�����。與其對傳統的簡單復制,不如表達另外一種不同的態度。

所以�����,除本身的品質之外�����,這個作品能夠給我們帶來批判性的思考�����,并在思考層面延伸出去�,這是我選擇的主要標準�����。

2016年哈佛大學GSD秋季主展覽 ? 高長軍

█ 您至今的許多工作更多的像是在梳理和記錄當代中國建筑或建筑師的現狀,為中國建筑學形成自己獨特風格創立充足的理論基礎��。在這個過程中�,您覺得中國建筑最欠缺的是什么?

L:還缺很多�����。

首先����,我們的現代性還需要補課。其實這個社會還沒有完全真正的“現代”����,還有很多封建的和“前現代”的狀態存在���。從整個社會的角度來看���,是需要補課的����。

其次�,建筑師需要一個成長和逐漸找到自我語匯的過程。大部分的中國建筑師還非常缺乏自己獨特的建筑語匯���。比如安藤忠雄,不論你喜歡或不喜歡�,你都可以識別出這是安藤獨特的語匯���,不用說是安藤的作品大家都能看出來���。

第三����,我們還缺少對經典的批判和挑戰�。中國很多建筑師始終存在一個學習的心態����,總覺得我們要向西方學習。但現在更多的應該是正視自己的強項和力量����,同時結合自身的優勢���。在西方的教育理念里�,不一定要遵守經典和權威����,甚至是可以挑戰的,而在中國并沒有這樣的一個傳統����。所以����,在中西方文化關系上���,我們沒有辦法正視中國建筑師真正的力量����,總覺得自己還停留在對柯布西耶、路易斯康的學習當中��。其實�����,如果能拋開這些心態��,思考一下當前的現實,是很重要的。

█ 您覺得當代中國建筑師走出國門�����,應該如何定義和展示當代中國建筑的獨特性���?既能對中國傳統建筑文化有所傳承�����,又能展現當代中國之美��?

L:我在《權宜建筑——青年建筑師與中國策略》一文中很好地談論了這一問題。

當談論建筑品質時��,我們會說要追求精致���,因為我們的建筑太粗糙了。但如果換一種角度來思考這種快速的和低造價的建造��,還可以考慮可變性����。中國的許多房子幾十年后就要拆掉重建�,有沒有必要造到一百年,或者建造成那種可以站立一千年的建筑,像造雅典衛城那么堅不可摧�����?結合中國自身的快速發展進程以及城市的高密度性去思考����,建筑可以是低造價的�����,甚至可以把某種粗糙的形態理解為一種特征�����。就像你如果去藝術家的工作室,看到混凝土做得很粗糙,覺得可以接受��,因為它表達的是一種有藝術感的語言����。那么,建筑其實也會有同樣的語言�。

中國建筑具有非?�?焖佟⒏呙芏?��、大尺度以及可以快速迭代的特質,如果建筑師能夠把這些特質融入自己的設計理念���,并結合這樣的狀態發展出一種建筑語言,這將會是非常有中國自身獨特性的建筑�。

柏林Aedes《我們的鄉村:威尼斯雙年展中國國家館海外巡展》? 高長軍

█ 中國建筑設計和中國建筑師該以何種方式在世界的平臺上發聲��?

L: 首先,必須是作品有品質�����。如果品質不好����,只通過傳播和包裝是不可能打動人的。這是最基本的一點�����。這些年大家可能也關注到中國建筑發展非?����??,品質已經初步具備了���,不管是設計品質還是建造品質���,好的作品在不斷涌現�����。這也給好的傳播創造了基礎����。

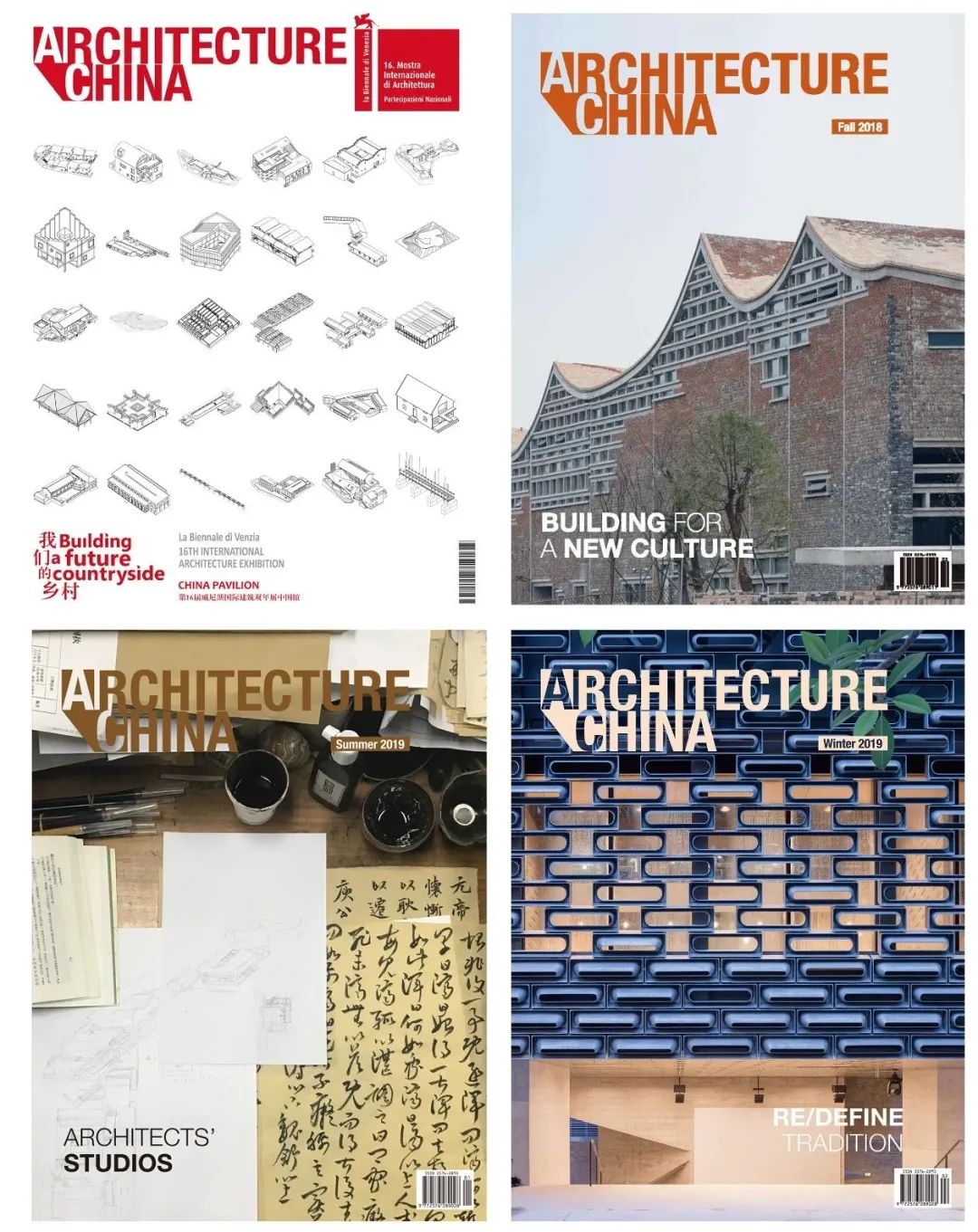

其次���,國際上對中國建筑也有著足夠的關注���,目前更多的是需要有一個平臺和渠道��,能夠把中國建筑的業績成果和思考傳播出去����。我的工作就是致力于建設這樣的渠道����,比如通過威尼斯雙年展��、米蘭三年展�、MOMA等美術館的展覽����,或是通過國際雜志的專欄。我們自己現在也出版了一本國際雜志Architecture China��。有了展覽���、出版物�、網絡上的推薦等這些平臺以后,就可以更好地發聲����。前段時間RIBA英國皇家建筑師學會邀請我做了一個講座����,作為一個觀察者�,我對當代中國建筑做了一種綜合性的回顧介紹,讓更多的西方建筑師了解到當代中國建筑師群體的工作狀態。

第三�����,要有一個能夠被西方大眾和專業人士所理解的敘事方式����,讓我們的選擇和我們對自己文化的介紹能夠產生共鳴。我一直覺得中國有很多非常好的經驗和理念,由于沒有一個好的講述方式,或者說公共關系(Public Relation)����,可能帶來了很多誤解和不對位的錯誤���,也包括我們國家在國際上的形象建設。回到建筑的文化傳播和講述也是一樣的道理。

所以����,這三點是使中國建筑有更多的聲音的重要的條件和基礎��。我與國際的合作比較多,也在美國教過書。在跟歐美的建筑師打交道的時候,我知道該如何向他們描述中國建筑,也了解他們最關注的中國建筑是哪些方面���,比如中國建筑師實踐過程中,如何把中國當代文化發掘出來,并且進行當代性的轉化���。中國文化和當代力量的源泉需要以一種有效方式講述出來,讓西方受眾理解����。

2018年威尼斯國際建筑雙年展 中國國家館 ?高長軍

國際雜志Architecture China ?李翔寧

02

行業看法&建筑理念

█ 您在《想象與真實》一書中全面介紹了人們在對城市發展的研究上不斷發展的四種視角�����,關注從人的視角�����,關注城市的人文精神。對于未來的城市發展,是否會有新的視角變化�?

L: 城市在不斷地更新�,人也要跟上城市的變化�。往往城市自身的發展超越了人的設想,所以今天我們是在跟著城市不斷地往前走�����。

當然���,人有主觀能動性��,會對城市產生引導或修正的作用。今天,科學技術和生活方式的變化已經極大改變了我們的生活,以及我們對生活的理解����。這次的疫情也帶來了對于城市的不同理解��。這些都不是我們主動的,但我們又必須接受這樣的現實��,把這種災難����,或者說是挑戰,作為能夠激發對城市未來構想的新動力��。這是我們需要不斷適應的狀態���。

█ 現在經常提到大數據或智慧城市�����,從這些角度我們有可能能窺視出不一樣的城市發展模型嗎���?

L:數據會給我們一定的幫助����,讓我們在量的層面上提升���,提高效率����。有了導航,我們可以找最快的路徑以節省交通時間�����。但一個真正的城市能夠讓你覺得身處其中是非常自豪和幸福的���,這并不是技術的提升就能夠提供的�。甚至在某些意義上�����,技術可能會起反作用����。在對城市的監控����、個人隱私的喪失中,我們可能會產生抵抗,這都會是未來需要應對的挑戰�。

還有技術會帶來人情味的改變����。當我們感覺自己被控制在一個精密的系統之下時,本來的一些不精確性����、意外的驚喜�����,一些生動的、不可預測的�����、有魅力的東西���,或許會逐漸喪失��。如果精確計劃城市的交通路網,人們可能會喪失在街道偶遇聊天的機會����。以前��,我們可能無法預測上班需要多少時間,會預留一些時間。遇到交通好的時候可以早到辦公室一刻鐘,這樣在正式開始工作之前可以調節心緒,或是與同事聊天社交���,或是享受一杯咖啡的閑暇時光。現在,這些美好都被精準的規劃約束了���,我們往往掐著最后一點時間進公司打卡。這些都會給我們對城市的體驗帶來負面影響。

所以,一方面技術會給城市帶來便利性�,另一方面我們也需要運用哲學和反身性的思考來修正和反思����。

█ 建筑師在過去和當下的建筑行業大環境中所處的地位是否發生了改變���?伴隨著建筑師負責制在國內的推廣�,如何看待建筑師在行業發展中所扮演的角色?

L:建筑師負責制雖然增加了建筑師的責任或者權利�����,但還是有很多的困難����。建筑師負責制是基于對專業精神的認同,需要法律系統和社會行政體系的保障�����。但即使建筑師有名義上簽字的權利����,建筑師能不能保證獨立自主的設計思路�����,我覺得是需要打一個問號的���。建筑師的責任確實多了很多��,比如終身的責任制,但建筑師真正能夠決定的和選擇的并沒有增加���。在討論建筑師負責制時,也要討論一些新技術的引入是不是使建筑師變得更強大。這個問題還是需要有很多不同的角度維度來闡釋�。答案并不是唯一的��,也不是趨同的。

總體而言,中國建筑行業還處在逐漸成熟和發展的過程����,建筑師在得到便利性的同時也會喪失一些機會�����。以前���,年輕建筑師可以很快地冒出來�,獲得各種各樣的項目?��,F在的法律法規��、建筑師職業制度更健全的同時�����,也扼殺了部分可能性��。像王澍這樣的建筑師放在現在����,在他沒有獲得普利茲克獎之前�,可能就沒辦法接到項目,現在要再產生一個王澍就會很難����。這些都是隨之而來的另外一個層面的影響�����,也是需要警惕和反思的。不是說建筑行業的法律法規健全了就會好����,整個社會更大的系統如果不匹配的話�,其實是沒有辦法開展工作的�。

2018年威尼斯國際建筑雙年展中國國家館室外展覽 ?高長軍

03

專業策展、建筑評論研究的傳承和發展

█ 當今中國���,像您這樣專注策展、建筑學術評論的人并不多��,您所從事的工作中��,哪些值得下一代年輕人去更多的研究與傳承�����?

L:我讀書的時候是90年代末,那時候大家都在下海做設計����,掙很多錢。我剛開始做評論的時候就有人說“你為什么不選擇做設計�����,而要來做評論”����。

首先,我是選擇了自己喜歡的工作��。其次���,長久來看����,中國不缺好的建筑師,但是相對建筑設計來說����,評論這方面的工作比較缺人���。如果說建筑設計是一個已經很成熟的行當����,那么建筑的理論�、評論、策展�����、出版、媒體工作還需要有更多的人參與進來���。畢竟建筑行業已經越過了它的最高峰�。西方的社會發展的過程中,在經濟衰退時,文化反而更被尊重�、更有價值��。另外,中國造了大大小小成千上萬新的美術館��、博物館�,策展行業是很缺的。更多的年輕人應該從事這個行業��。像我的博士生��,他們都是設計出身并且對策展有興趣���,或者說他們覺得策展更有未來���,愿意跟我一起做策展和出版的工作�����。

2017年上海城市空間藝術季 主展場 ?高長軍

█ 如何讓更多的年輕人參與策展?

L:現在已經有越來越多的年輕人關注策展行業。PSA有一個青年策展人計劃��,全國的策展人都可以提交方案��,由國際的評委來評���,最終給被選中者一部分資金做策展�。有策展的需求存在���,更多的年輕人也會去做相關的工作����。范迪安老師提出了一個中國策展學的工作,是不是也應該有一個建筑策展學,可以作為建筑學的分支��,同時也是策展領域的分支��。

建筑策展是介于建筑、城市和藝術之間的跨界,更多的是關心與空間相關的公共藝術品質,包括環境藝術�����、公共藝術等��。這些不僅是建筑專業的人可以來討論的�����,藝術史和藝術策展專業的人也會有興趣。這個是一個交叉點��,也是一個新的增長點����。國際上也有很多建筑學或藝術史背景的建筑策展人。包括我的博士生中也有本科和碩士是讀藝術史的���,也愿意來做建筑策展。

K11建筑藝術節“木構復興”展 ? K11

█ 您談到與藝術史專業的合作��,在跨專業合作中有什么獨特的體驗����?

L:跨專業合作非常重要。當然合作的過程中也會有一些碰撞���,比如建筑師和藝術家的工作方式不同,建筑師可能更邏輯�����、更理性����,而藝術家可能更感性���、更自我。有一些不成功的例子����,比如賀蘭山坊���;當然也有很多比較成功的��,比如朱培幫蔡國強做的工作室和四合院,還有建筑師跟藝術家來一起合作的作品也有成功案例��。

所以�,跨界不能簡單的說是好還是不好,跟個人性格有關��,主要看你這個人是不是能夠適應與不同的人共事��。我個人的跨專業合作還是比較愉快的�,每次和不同專業的人�����,比如做音樂的�、做舞蹈的���、做電聲的�����、做肢體藝術的藝術家合作�����,這些都拓展了我自己的邊界�����,反過來也會讓我對建筑有更多不同的思考�。

04

BCC國際建筑科技大會

█ BCC 國際建筑科技大會(BCC)城市發展專場的嘉賓主要是在中國實踐的外企和國內知名事務所�,作為該專場的主持人,您期待不同類型的中外嘉賓產生怎樣的思想碰撞��?

L: 對全球當代建筑�����、城市的一些動態���,能夠跨越文化和國家的界限�����,產生一種交流和互融,我覺得這個是比較關鍵的。另外,新的科學和技術在建筑當中的運用將帶來的建筑方面的變化����。這兩點是我最關注的���。

█ 您已經多次參加BCC和CADE建筑設計博覽會(CADE)的活動了�����,對比您參加的其他建筑類型展會,CADE有什么特別之處����?

L:CADE的特別之處在于它是持續地把歐洲和中國兩個不同建筑背景和社會文化下的實踐以對話的方式呈現出來。它比較聚焦,每年都會有一個主題論壇,邀請的嘉賓也是比較高質量的。這樣長期做下來��,能夠有延續性地把中國和歐洲的建筑思考放在一個平臺上進行對話交流�����。

█ 最后��,您對即將到來的CADE 2020的眾多與會者有什么寄語或者想分享的內容嗎�����?

L: CADE 2020非常特別。今年大家都面臨著各方面的挑戰,全球經濟��、逆全球化的動態以及疫情的影響�����。但在建筑領域��,這些挑戰能夠激發我們重新思考未來的建筑和城市模式,因而能夠產生一些創新性的理念,革新我們對于城市、建筑、人的生活與交往方式的認識���。

采訪現場 ? ArchiDogs

訪談|Joya Deng,Jason Yu����,Linda Pan

文案|Joya Deng�����,Jason Yu

編輯|激清

主編|一堆栗子

審核編輯|Yibo

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com����,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>