01

景觀設計實踐與教育

█ 作為中國首個獲得SITES金級認證的項目,上海徐匯跑道公園項目是如何獲得認證的?

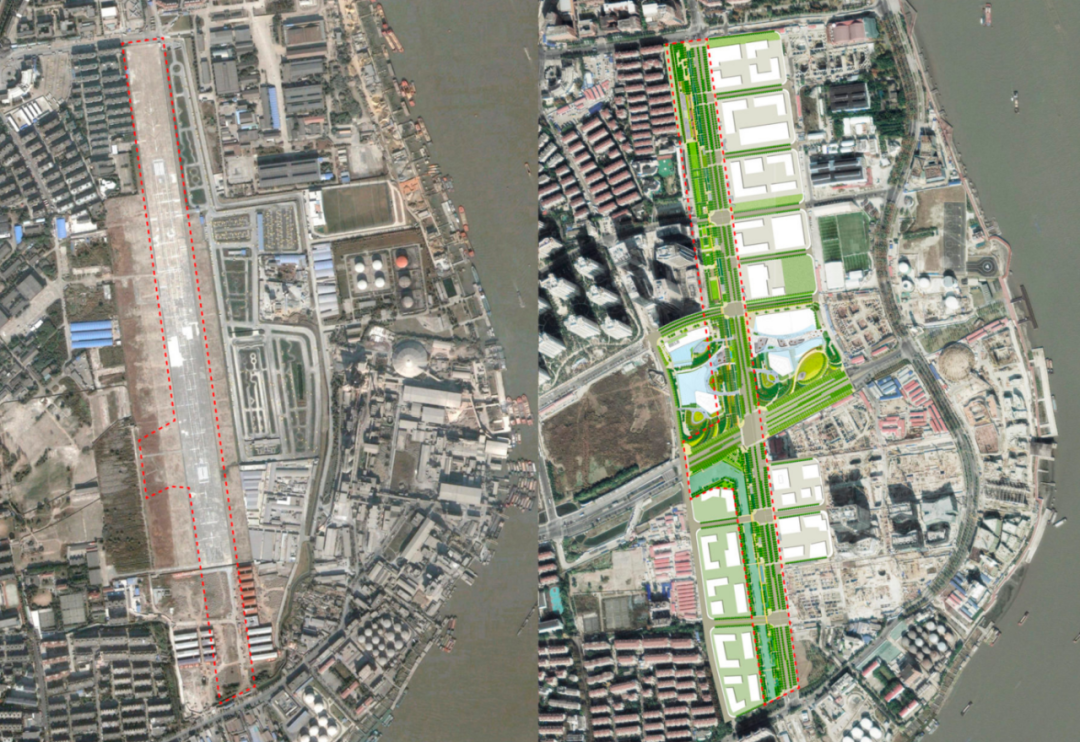

Z:SITES 認證是一個綜合的場地設計和開發認證體系,全世界范圍內的私人和公共土地開發都可以采用。我們在日常的景觀設計實踐過程中,一直很強調可持續性(sustainability),很多設計原則與SITES認證標準非常一致。以上海徐匯跑道公園項目為例:在項目的設計階段,這個認證系統還未正式出臺;在施工過程中,我看到了SITES系統的正式文件,意識到跑道公園項目與SITES的很多要求都非常契合,比如基地本身就滿足SITES認證中關于基地環境的多項先決條件(prerequisites)。經過一年多的努力,我們終于在2019年初說服了業主進行認證。這個項目僅僅用了6個多月的時間就拿到了中國大陸的第一個SITES金級認證。與其他項目相比,跑道公園項目并沒有在一開始就參照認證體系的要求進行設計和施工,卻順利獲得了認證。這充分說明了可持續設計是長期貫穿在我們的設計工作之中的基本原則,而非刻意而為之。

上海徐匯跑道公園 ?Sasaki

目前,中國正處于一個非常重要的時刻,城市建設和開發的模式正在轉變。從過去的城市蔓延到如今的城市更新,城市中已建設用地的重新開發開始得到越來越多的關注。“綠水青山就是金山銀山”,政府層面越來越關注環境保護,從政策上限制農業用地轉化、限制新城建設,促使人們從城市里已開發的用地中尋找可以提升的機會。以上海為例,農業用地的轉化受到特別嚴格的限制,但是可開發用地又十分有限,而且上海的2035規劃中還提出要減少開發用地的總量。在這樣的大背景下,城市必須在已開發用地里找尋新的機會,提升老舊城區的空間品質。

作為上海市城市更新的代表,徐匯跑道公園項目的性質決定了它先天具備SITES認證的很多先決條件。在設計過程中,我們又積極地遵循了大量可持續設計的原則,比如使用當地植物品種,將雨洪管理措施融入景觀設計等,僅設計部分就在認證中得到了72分。

我希望大家可以了解,SITES認證系統是一種確認項目可持續性的權威的第三方認證。只要在設計、施工、運營過程中很好地結合了可持續性方面的考量,項目獲得認證并不是一件難事。

上海徐匯跑道公園 ?Sasaki

█ 您在中國推廣SITES認證體系的過程中是否遇到過一些困難?

Z:SITES是一個新的系統:在中國剛剛起步,在美國推行的時間也不長。對大眾和業主來說,都還處在了解和學習的階段。這和LEED系統剛出臺時的情況非常類似。如今,LEED認證體系已經發展得非常成熟,政府也會對達標的建筑給予一系列政策支持。我們相信,隨著中國對可持續設計的逐漸重視,越來越多的業主和設計師也會參與到SITES認證的行列中來。

SITES ?GBCI

█ 作為在中國實踐的景觀設計師,在設計過程中如何為公眾爭取最大的利益?

Z:在我們剛剛結束的第六屆上海景觀論壇中,有一個話題叫機制混亂(System Disorder),就是討論的這個問題。在目前的體制下,使用者在公共項目決策過程中的參與程度仍然很有限,但這一點也在慢慢地改變。同濟大學的劉悅來老師長期投身于社區花園項目,在社區范圍內取得了很大的成功。北京市近年來也在老城區進行了很多“胡同微更新”項目。這些項目都需要周邊居民的參與。設計師和街道管理部門通過了解居民的具體訴求,因地制宜地進行設計,有效地改善了他們的生活環境。公眾參與設計的工作方式正在中國各地逐漸涌現,可能需要經歷較長一段時間才會影響到體制的變化。

雖然說景觀設計可以服務于公眾利益,但是有個準確性問題。你想給公眾的,是否也正好是公眾所需要的呢?中國的公共項目設計目前缺失了社區會議(community meeting)這一環節。作為設計師,我們需要通過其它方式去盡力了解公眾的需求。

以上海的一個公園改造項目為例,盡管業主沒提任何要求,我們還是主動進行了多次現場訪談,了解使用者對現狀的反饋和使用需求,并在設計中著力解決現狀存在的問題,改善人們的使用體驗。

█ 項目建成之后你們會有一個評估嗎,比如post-occupancy evaluation(POE)?

Z:項目建成一段時間之后,我們會有計劃地探訪不同的使用人群,了解他們對于該項目的評價。對于我們而言,尋找答案的過程即是一個反思的過程,可以從中取得一些經驗,運用到下一個項目之中。

在上海嘉定紫氣東來項目中,我們設計了一個運動區,包括跑道、球場和草地。建成后意外地發現這塊區域非常受歡迎。人們會在這里野餐、放風箏、跑步、踢球,遠遠超出了設計時對運動區域的功能設定。

上海徐匯跑道公園 ?Sasaki

02

中國景觀行業的交流平臺

█ 我們了解到您參與了美國景觀設計師協會ASLA的很多活動,也努力在中國建立ASLA分會,可否介紹一下您在中國建立景觀設計師平臺所做的工作?

Z:在過去的20年里,中國經濟迅速發展,并開發和建設了大量住宅小區。這帶動了整個景觀設計行業的發展,該行業的從業人數也日益增多。然而,行業協會以及參與專業交流活動的人卻寥寥無幾,也很少有人為行業發聲。我意識到景觀行業的從業人員越來越需要一個專業的組織和平臺。

2016年末,我聯系了駐上海的另兩家美國設計公司AECOM和SWA的景觀負責人,一起探討了是否促進美國景觀建筑師協會(ASLA)在中國建立分部的事情。大家都覺得非常有必要。ASLA在全球范圍內專業認可度很高。我們希望能在中國建立像ASLA這樣的專業平臺,向景觀從業者們提供一個能夠相互學習、相互交流、相互推動的平臺。

2017年春,由Sasaki,AECOM和SWA共同組織和召開了第一屆上海景觀論壇。之后每年兩屆,至今已連續做了六屆。上海景觀論壇雖然是一個非常松散的非盈利性民間組織,所有組織工作也完全由各成員公司的志愿者們承擔,但卻是一個“旨在提升景觀行業的影響力,并推進行業的可持續發展”的平臺。論壇有三個使命:開拓新的實踐,以催化設計創新、影響政策變革;提升公眾對于景觀重要貢獻的認識;倡導景觀行業,使之匯入社會進步的主流推動力。

上海景觀論壇 ?Sasaki

█ 為什么會選擇和ASLA合作,而不是重新創立中國自己的景觀建筑師協會?

Z:我們論壇內部也討論過這個話題。論壇由三家美國公司發起,負責人也都是ASLA會員。設立ASLA中國分會的初衷是希望給在中國的ASLA會員們提供提供一起活動的機會,使大家可以與這個行業的全球發展趨勢與時俱進,也有助于擴大景觀行業的影響力,推動社會進步。當時沒有決定加入中國風景園林學會,主要是考慮到那時他們關注的重點有很多仍然是傳統園林方面的實踐,和我們的設計實踐交集不多。而中國至今也還未確立景觀建筑師的注冊制度,也就更談不上景觀建筑師協會了。近兩年來,我們注意到中國風景園林學會也在發生一些改變。

在推動ASLA在中國設立分支機構這件事情上還有很長的路要走。首先是ASLA目前還沒有在海外設立分支的先例,他們需要在機構本身的法規條例上進行一些修改,這個工作會花很長時間。同時,成立新的分支也要得到ASLA現有的其它分支機構的認可。

Sasaki新老同仁參與2019美國景觀設計師協會年會 ?Sasaki

03

設計實踐與設計教育

█ Sasaki目前在波士頓和上海設有辦公室,在設計公司大規模發展的今天顯得很特別,有什么特殊的原因嗎?

Z:“嚴格地把控質量”是Sasaki長期以來的傳統。我們希望能集中優秀的資源,做最好的項目。簡而言之,我們更關注我們擁有最優秀的設計師,而不是急于擴大規模。

Sasaki上海辦公室 ?Sasaki

█ 與其他設計公司相比,Sasaki的工作方式有什么特殊之處?

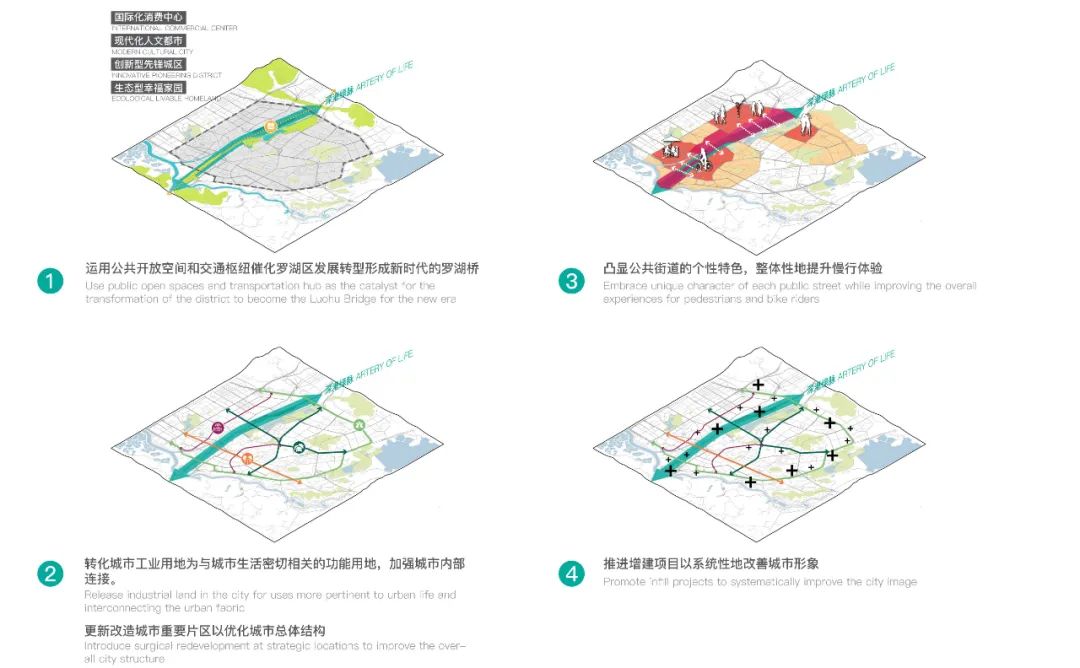

Z:Sasaki非常重視多專業合作,從更大的廣度和深度來研究每個項目。我們的項目多樣,涉及很多領域。比如,我們會派一個很完整的團隊去完成一個規劃項目:由城市規劃設計師作為主導,但景觀設計師、建筑師和市政工程師也都扮演著非常重要的角色。

在項目的設計和施工過程中,經常會遇到很多難題,比如造價限制和各種地方規定。因此,一些設計決策常常不能依據設計師的個人喜好去判斷。Sasaki的優勢是可以“從不同角度去創新和思考問題,同時用嚴謹的態度做設計。”

Luohu ?Sasaki

█ 擁有怎么樣特質的設計師是Sasaki看重的?

Z:我們歡迎更多年輕有為的設計師能加入到團隊里來。對于設計師,通常我會關注以下三方面的能力:批判思維能力、空間構成能力、圖紙及口頭表達能力。

良好的圖紙表達能力是設計師最基礎的技能,尤其在中國,因為客戶對于圖紙表達的要求非常高。設計師需要通過圖紙向他人介紹其設計理念,展示設計方案所帶來的體驗。然而,成功的表現需要建立在一個強有力的設計方案的基礎上——批判性思維的能力和空間構成能力在設計過程中占據著更加重要的地位。如果設計方案缺乏深入的思考和論證,即使圖紙畫得再好也同樣缺乏說服力。如何通過空間設計實現設計概念對于設計師而言是個基本功,也是極為重要的。一名合格的設計師需要同時擁有富有創意的想法和強大的塑造空間的能力。

█ 作為景觀公司的設計實踐者,同時您也在同濟大學設計學院教學。您認為中國高校目前設計專業教育存在哪些問題?需要做出怎樣的改變?

Z:我從2018年開始在同濟大學兼職教研究生的設計課。在教學過程中,我發現學生們的專業技能和工作方法中都存在一些缺陷:很多學生缺乏批判性思維的能力,導致對方案不能自圓其說,更談不上說服別人;有些學生想法很大膽,但卻不知如何通過最合適的空間設計手段來創造自己的愿景。這些問題和我在招聘面試時所發現的基本一致,說明這些是在國內外很多學校都普遍存在的問題。

導致這些問題最根本的原因還是在于教育系統本身。有些學校的研究生教育系統會假設學生在本科階段已經奠定了扎實的空間設計基礎,因而更注重理論研究,希望培養學生高瞻遠矚的能力(visionary thinking)和批判性思考的習慣(critical thinking)。那么問題來了,事實上很大一部分學生在本科階段的基本功訓練并不扎實,有的甚至不是學設計專業的,如果研究生階段進入這樣的教育系統,那么他們的空間設計能力也沒有機會得到提升,導致畢業之后只有豐富的理論知識卻缺乏扎實的空間塑造能力。另一種情況是相對比較傳統的教學模式,非常注重空間造型和圖紙表達能力,但不注重培養批判性思維能力。這種模式下畢業的學生通常可以很快接手具體工作,但卻難以將設計提升到一定的高度或產生突破性的創新,易于落入習慣思維模式的窠臼。

目前一些高校已經意識到了這一問題,并正在嘗試進行一些教學改革。希望在未來,中國高校的設計教育體系能夠變得更加開放和多元,比如說融入數字化的設計方式,邀請具有實踐經驗的設計師聯合教學等。

ArchiDogs Interview with Dou Zhang at ASLA’19 San Diego ?ArchiDogs

訪談|栗茜,周嘯

文案|丁藝,栗茜

校對|潘雨辛

編輯|Winnie

審核編輯|Yibo

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>