01

大同古長城文化遺產廊道

█ 恭喜您的團隊獲得ASLA 2019 分析規劃類榮譽獎。請問你們是出于什么原因選擇一個關于古城墻的項目來做研究型的實踐呢?

F:首先要說一下這個項目的背景。2017年,山西省正進行經濟轉型,作為曾經的資源型省份,伴隨著煤礦等資源日益枯竭,山西省未來希望把發展重點更多地放在全域旅游方面。俗話說地下文物看陜西,地上文物看山西。山西有大量的文化遺產遺存,特別是長城。因此大同市政府提出了一個想法,即沿著大同的古長城來做文化旅游。基本的出發點是通過古長城來實現 “一帶一路”。其中,“一帶”是指沿古長城做一條生態修復帶;“一路”就是做一條旅游公路,串聯起整體面域里包括長城在內的主要文化遺產。出于對北京林業大學相關專業實力的信任,大同市政府邀請了北京林業大學和BLLA對長城沿線的生態修復和文化旅游項目開展研究。

至于為什么會選擇這個項目,是因為我們在現場受到了非常大的沖擊。從明代開始修葺,到現今存在了接近600-700年的大同長城,帶著一種赤裸而原始的沖擊力和滄桑感,原汁原味的展現在我們面前。就像是坐著時光機回到了過去,歷史帶給我們的震撼不言而喻。而且大同長城和我們一般認知里的長城是不一樣的,八達嶺或者居庸關長城都是經過修繕過的磚制長城,而大同的長城是就地取材以黃土作為基礎制作而成的夯土長城,其中只有少部分的堡寨是有外包磚的。

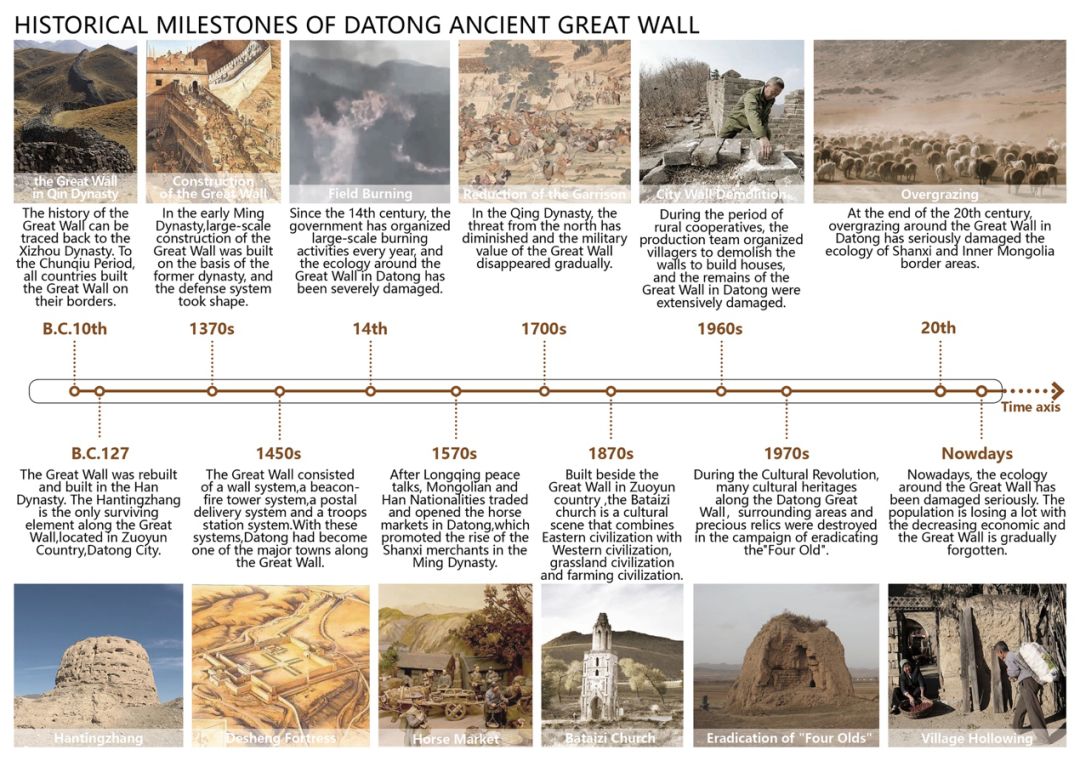

大同長城的歷史

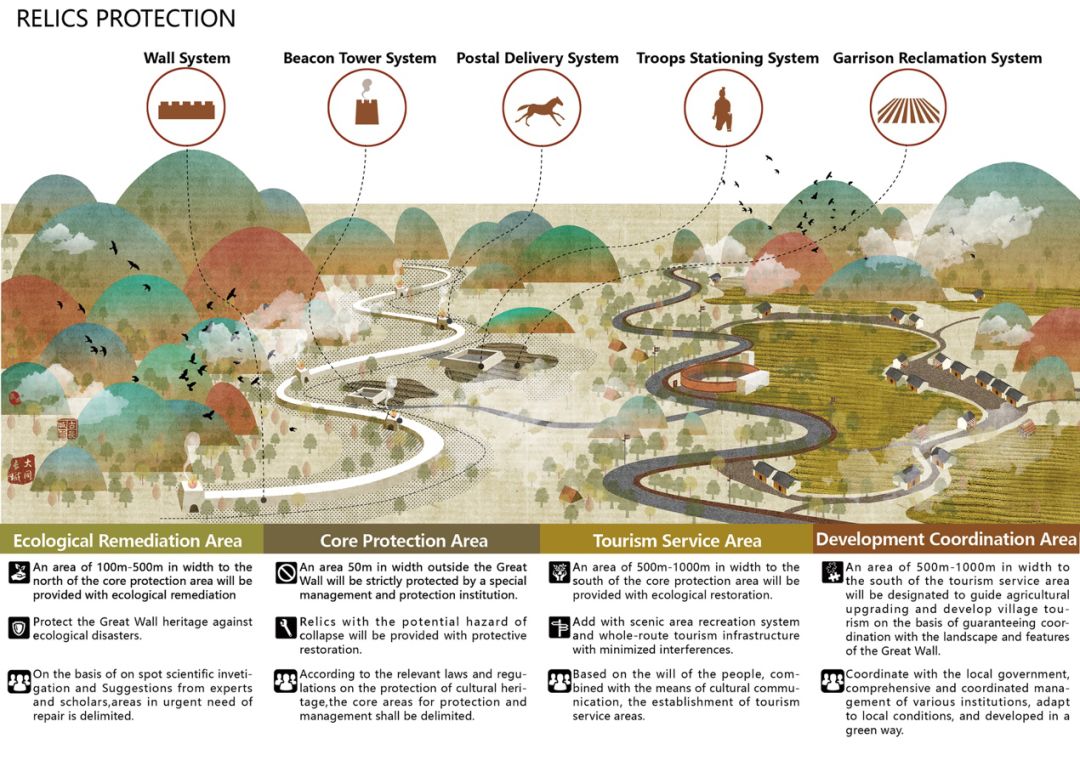

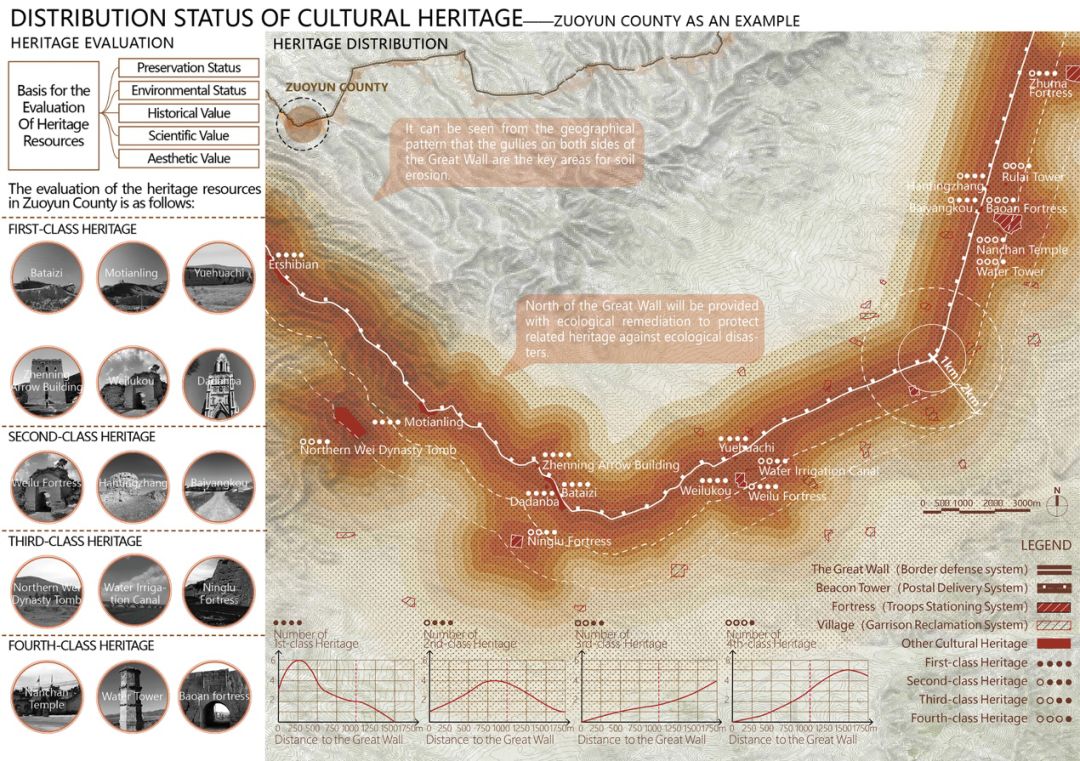

我們在調研時,沿著200多公里長的長城走了十多遍。發現長城不只是城墻這么簡單,它是一個復雜的有戰略縱深的系統。城墻只是最靠外的一道邊墻而已,里面還有很多要素,比如烽傳系統、驛傳系統、堡寨系統、屯墾系統等。烽火臺在長城內外都會修筑,若某處發現敵情,當地的烽火臺就會起烽煙;驛道是沿著長城,在有軍令軍需的時候走的快速通道;在駐軍的堡寨系統中,駐軍不是散布的而是集中的,一旦有軍情,會由烽傳系統把消息先報出來,然后大部隊再沖過去殺敵;屯墾的系統讓駐軍的軍屬家人可以在長城周邊獲得無需賦稅和交糧的免費田地,從而得以在附近生活。所以,面對這個十分復雜的長城系統,我們需要研究并梳理出這個系統中的諸多細節,來了解其中的具體情況。

長城周邊的文化遺產系統

█ 為什么大同的長城非常急迫地需要去被保護?

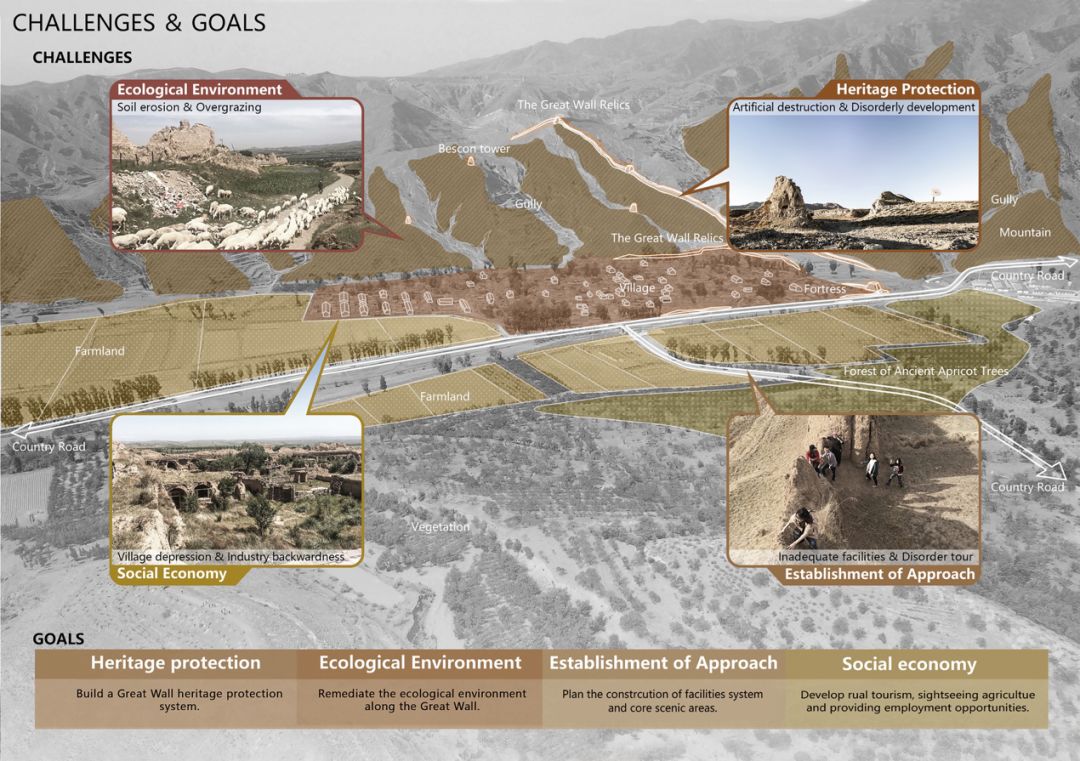

F:首先,從文化保護的層面上講,長城現狀比較脆弱。長城是世界文化遺產,從國務院到國家文物局制定了很多法律法規來保護長城。但從實施的角度看,有很大的難度。因為長城是線性的,跨度太長,問題也很復雜。且不說住在長城附近的老百姓(當初戍邊屯墾人的后代)長期對長城熟視無睹到甚至有些漠視的態度,就說這些年發生的很多事情,比如大躍進時期,大家把長城的包磚拆回家蓋豬圈;破四舊時期,很多有價值的文物被砸碎;還有很多老百姓為了少壘一面墻,就靠著城墻蓋房子……可以看出,保護長城的舉措很難實施。

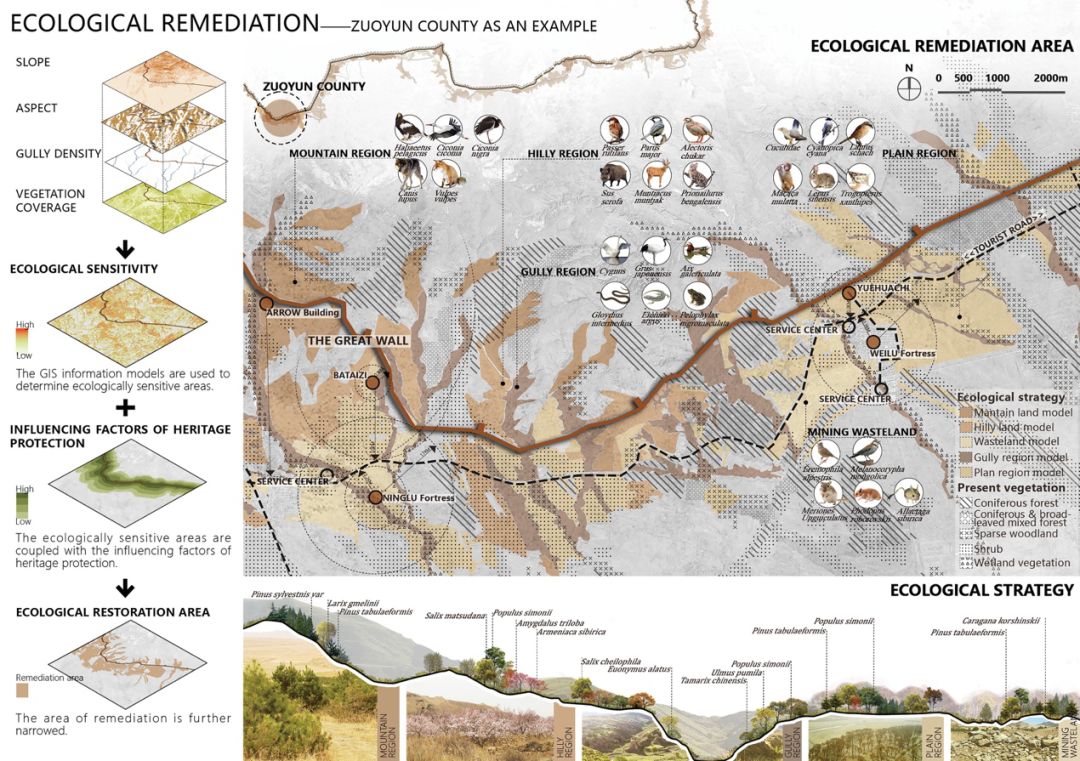

第二,從經濟層面上講,長城修葺的位置,接近中國400mm降水線,是溫帶草原和溫帶荒漠的交界線,生態非常脆弱。從明代開始,為了戍邊守城墻,長城以外每年都有兩三次大規模的燒荒,堅壁清野(注:使敵人既攻不下據點,又搶不到物資)。據史料記載,大同長城周邊曾有大量森林,但在清末之后幾乎全部消失,只剩下一些星星點點的斑塊。所以這里歷史上就存在著很大的生態破壞,然而到了現代,破壞不減反增。由于當地土壤貧瘠,降雨量少,無法種植高經濟價值的農作物,使得畜牧業和采礦業等成為主要的經濟來源。在大同市沿長城的五個區縣中,羊的數量比人口數多十倍!因此那里的油松、云杉、樟子松(分支點較低)的分支點都在1.2米左右,所有羊能吃到的地方都是空的,所以植被匱乏和生態破壞非常嚴重,季節性降雨導致的水土流失對長城造成了直接的影響,甚至把部分城墻都沖塌了。

長城面臨的問題與挑戰

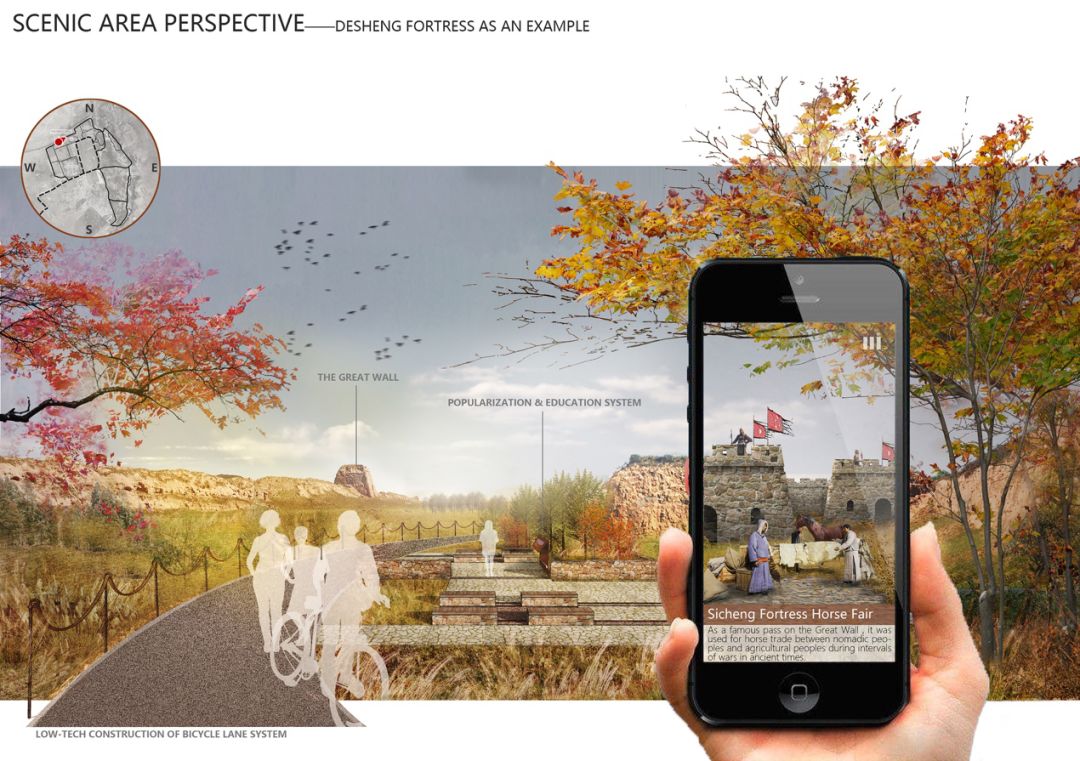

第三,長城作為旅游資源是非常有吸引力的,但一直缺乏高質量的旅游基礎設施和宣傳推廣。我們獲獎的圖紙中有很多非常質樸、有歷史沖擊感的長城照片,但是這些都在被現實改變。像有些網紅攝影師會把拍攝的野長城照片發布在社交媒體上,導致很多周邊的老百姓去爬長城,造成破壞;長城周邊也有一些不成體系的農家樂,由此產生了一些混亂的現象。因此,長城迫切地需要做一個能夠覆蓋整個區域的設施體系。

所以,不論從文化保護、經濟還是旅游層面,都急需我們做一些實質性的工作。

█ 在做這個項目的過程中,你們是如何引入自下而上的體系的?

F:在學校我們經常做一些關于自下而上體系的研究。比如我們在做北京市委托的綠色基礎設施的研究時發現,在美國,自下而上體系的實現是一個漫長而復雜的過程,比如高線公園,它不是市長想要做的,而是發自民間團體“高線之友”的意愿,因此會先有一個共同的藍圖,再去募集資金和游說,等拿到資金之后,才有James Corner等景觀設計師的介入。

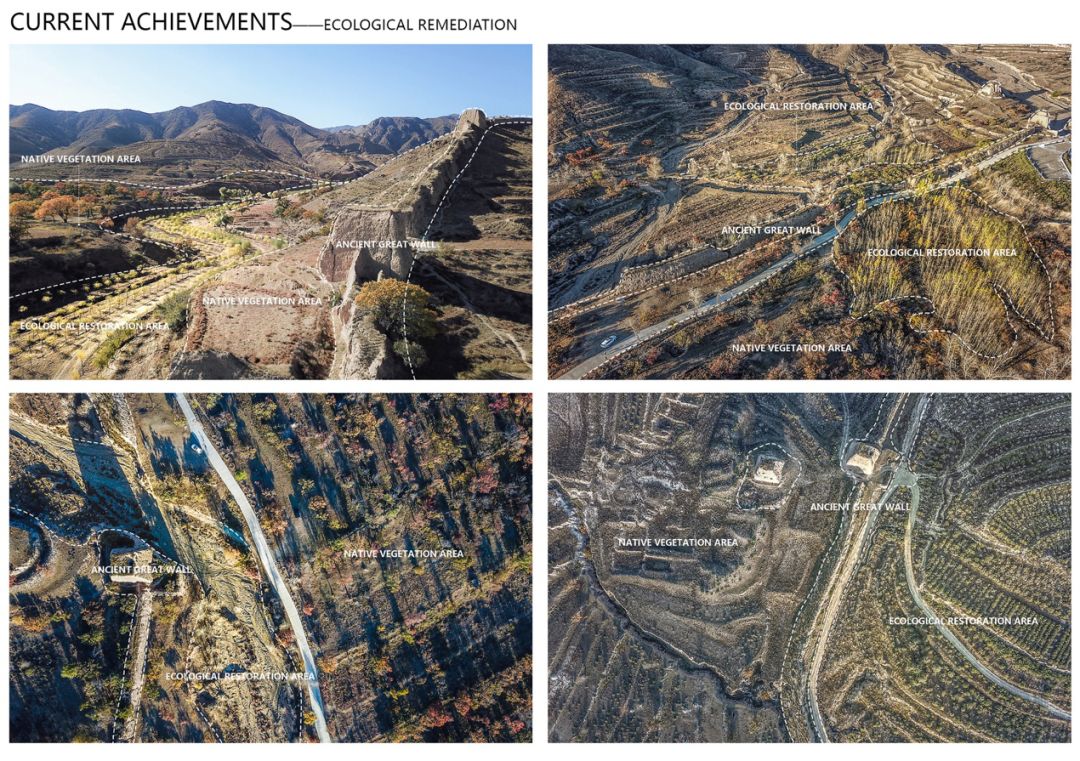

我們這個項目的周期有一年半左右,真正地從規劃階段做到了設計和施工階段。目前生態修復基本已經完成,投資了15個億,種了1.5億棵樹。旅游公路雖不是我們做的主體規劃,但我們也從風景園林的角度,給這個公路設計了慢行體系,其中包括12個驛站,每個驛站會有核心景區,從驛站開始,在景區內設立完整的自行車和步行的慢行體系。

得勝堡景區鳥瞰

█ 這個方案其實是融合上層領導的意見以及基層的群眾的意見的產物,能不能舉一個具體的例子來介紹一下這個融合是怎樣進行的?

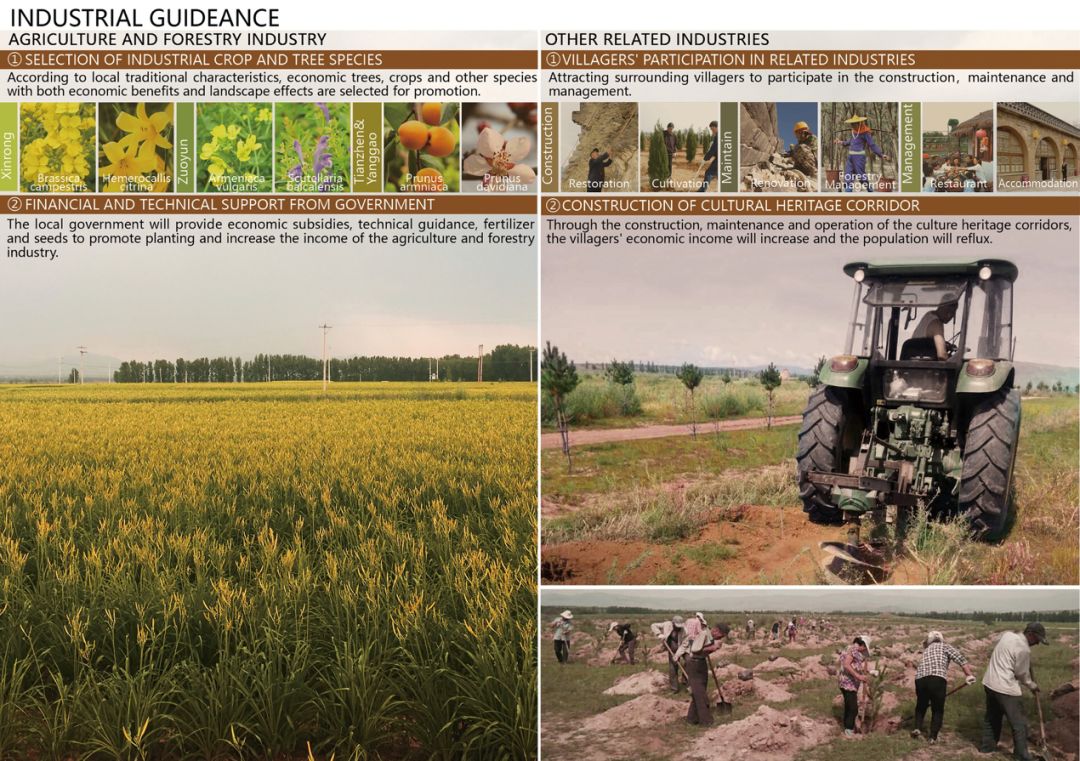

F:我來講一個最簡單的例子。領導希望針對一些重要的節點,快速地進行生態修復,提升景觀品質。但我們在實際操作的時候,來自基層的意見則是,景觀除了好看之外還要產生經濟效益。因為我們做生態修復的地塊占用了原住民的土地,相當于政府租用原住民的地,在地里種植物。原住民就會提出,植物雖然不屬于我,但收成得歸我。有了收成,原住民得到了收益,也就產生了參與建設的動力。因此景觀和經濟效益協同發展是格外重要的。

還有,在核心區以外的一些面域,其整體風貌也是需要我們團隊協調的。從建筑的立面層高乃至莊稼的種植類目,能否種一些兼具地方特色和觀賞性的品種都需要我們控制。因為引入游客之后,農田的內部經濟結構會發生轉變,所以我們希望對外圍的農田做一個觀光農業的引導。把原本種的土豆玉米,現在改種黃芩和油菜花,既有作物的經濟效益,又能在特定季節形成大片的植物景觀效果,對于長城也是加分的項目。

農業引導與原住民的參與

其中經濟效益又分成了兩部分,除了收成歸原住民所有之外,政府還提供一些補貼,例如專家的技術支持和種子、肥料,教原住民科學的種植方法。對于原住民而言,既節約了成本又增加了收入。這也是我們的小心思:把投資的錢用在對的地方,讓各方面的效益都能得到平衡。類似于這樣的事情非常非常多。

█ 在美國,當項目在計劃或是進行中的時候,會有公眾參與的討論會。那么在國內如何聽取來自基層的意見?設計師在其中又起到了什么樣的作用?

F:國內現在正在發生一些轉變。比如,同濟的劉悅來老師做的社區花園,就是非常美國式的做法。但是,大部分的項目并沒有所謂的基層討論會,因為我們自古以來就是自上而下的管理方式,很多時候都是在決策者和經營者的層面就把事情定下來了,至于執行后會有什么問題,只能通過事后反饋的方式來解決。但任何事情都有兩面性,當決策者和經營者的方向是對的情況下,就可以快速高效的解決很多的問題。

作為設計師,其實是貼近決策層的。而且一直和決策層交流是很幸福的,因為決策層的人比較少,但當你一旦面對基層,就會出現重口難調的局面,想做成一件事情非常非常難,所以我們設計師現在的幸福其實是犧牲了一部分來自公眾的聲音。我現在真的希望去多嘗試一些對公眾影響比較大的項目,多參考公眾的意見。

█ 在中國,設計實踐過程中如何考慮公眾需求?

F:就我從事多年實踐的體會來說,如果想要做群眾或者體驗者的意見訪談(收集),除非關系到他們的切身利益,不然基層群眾肯定沒有設計師專業,他們會感覺事情離自己很遠,意見也會比較籠統。

在美國,土地是私有化的,涉及到公共的部分大家都有所交接,所以大家都會很上心。但在我們國家密集度很高的城市,比如上海,大量的業主完全不會管這些。所以民眾參與是需要培養的,我們設計師要有這個意識,同時設計師需要把來自決策層的想法和來自基層民眾真正的需求,協調到一個正確的方向上來。

█ 對于這樣一個大尺度的項目是如何按照不同階段來實施的?

F:在中國,這類基礎設施或生態建設項目的階段基本都是按投資劃分的。第一期的生態修復一共投資15個億,要求快速的執行,因此前期的時間特別緊張,有時候我們需要在現場做設計、畫施工圖,為每個地塊做一個標準示范段。如果示范段做得好,到了后期整個規劃設計的體系都很成熟之后,才能進行大規模的推廣。

生態修復工程實施成果

█ 在國內進行設計實踐時,對于數據的收集其實非常困難,在這個項目中你們有遇到類似的問題嗎?

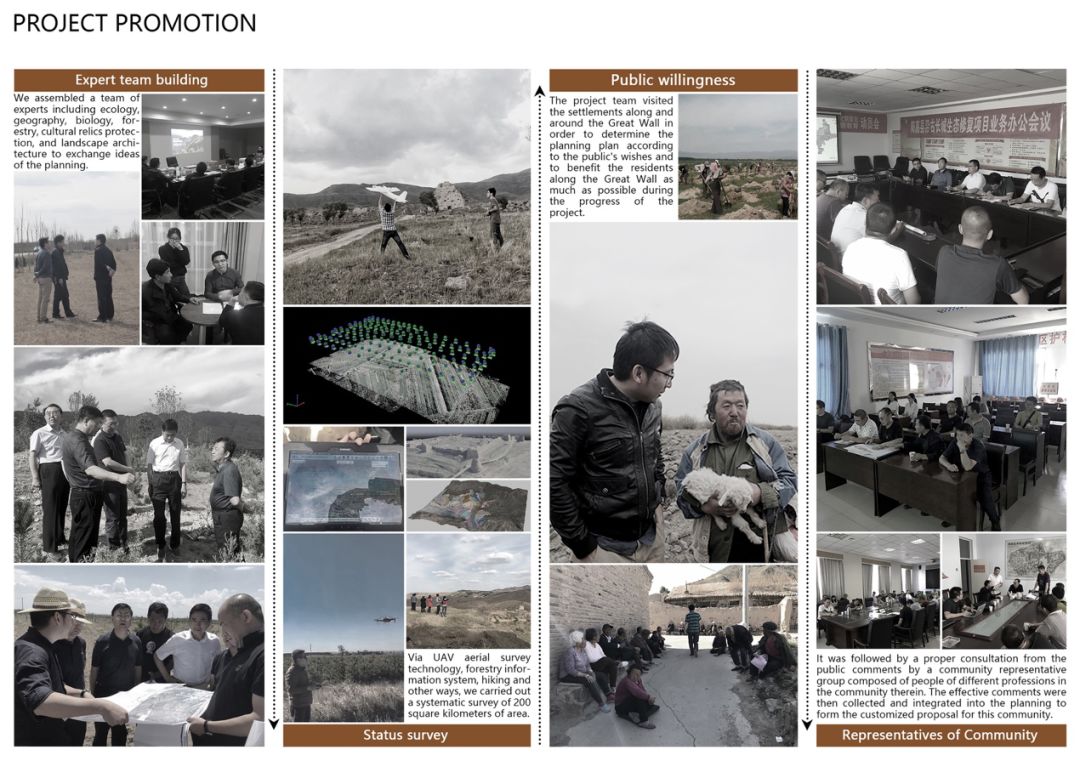

F:我們的數據是分成兩部分獲得的。一部分我們自己負責,另一部分是大同市相關的委辦局提供的。我們自己負責的那部分請了非常專業的航測公司,幫我們把整個地塊進行了全覆蓋式的航測。再加上重點地塊有高精度的數據,在第一時間就能分析出來它的點云以及植被信息等等。

另外,因為政府主要的領導對這個項目非常重視,所以我們管各個委辦局把他們能提供的資料都要過來了。其中有一些是特別特別重要的,比如土地使用的情況,如土地的歸屬方是誰,現在是什么用途以及周圍的聚落、基礎設施的情況等等,所以國土局,林業局的資料都要有。這些信息最后匯總在一起,形成了一個總體模型。我們就在這個模型上進行評估,在評估的基礎上進行設計,所以這也是我們覺得這個項目比較有底氣的原因。

主要還是感謝政府強大的執行力,反之,在中國做一些領導不太關注的項目,想要得到這些信息就很難了。

數據采集和民間探訪

02

ASLA獲獎,偶然還是必然?

█ 您覺得是什么原因讓ASLA的評委對這個項目產生了興趣?您覺得他們看重了這個項目的哪些點?

F:這次獲獎是在我們預期之內的,因為我們是站在了人類歷史遺產的“巨人肩膀”上做了一點小事,希望這個遺產地帶從文化、生態、經濟上得到更好的改善。我不希望把風景園林(景觀)行業局限在一個很小的視野里,做做地產和精致的花園,為少數人服務,這不是我對行業的理解,我希望我們行業對社會能有更大的貢獻。通過對遺產資源的整合,原住民可以通過參與整個項目的建設,如經濟林種植、景區維護、把自家窯洞改為農家樂或民宿等等,使整個地區因長城而真實地得到經濟上的提升。我相信項目帶來的這些價值,評委們也是能感受得到的。

景區實施成果

其次,我們在做這個項目的時候,很注重從基層的視角出發,首先考慮百姓、當地的林業站和文保機構的需求。通過大量的溝通和交流,我們得到了很多來自基層的信息。這些信息可能與決策層的信息是不對等的,所以我們做的主要工作就是把兩種信息合理地結合在一起,然后通過一個大家都能接受的方式進行操作。因此,這個項目是以專業的角度切入,從基層出發,集上下合力而完成的。我認為這是項目能夠獲獎的一個重要原因。

█ 您剛剛提到這個項目得獎是有一定的必然性的,我們很好奇的是,你們的圖紙表達以及設計的思路其實非常符合ASLA的審美,特別是圖紙表達,所以你們是從一開始就這樣去設計的嗎?還是后期重新整理的?

F:之前也提到過,我們團隊一開始做這個項目的時候非常倉促,圖紙很多都是在現場手繪完成的,因此完全沒辦法看。在那段最緊張的時期過去之后,我們才開始整理并制作比較正式的成果,正式的成果基本上就已經是這種風格了。

我對我們團隊的要求是比較西方化的,特別看不得大紅大綠的那種配色和圖解的方式。我本人也是受了很多來自哈佛等名校的影響,所以我在一開始就對這些進行了把控。比如,色調必須要和長城的感覺是一致的,土黃色,赭石色,棕紅色,整體都圍繞這些顏色。我們一開始給政府匯報的那版圖紙就已經是這個風格了,但沒有現在這么細。

得勝堡景區慢行體系

等到了ASLA報獎的這個環節,我們又更仔細地重新制作了一遍。但我覺得我們并沒有故意貼合美國評委的口味去做,因為我不知道他們的口味是什么樣的,我們也沒有做歷年ASLA獲獎項目的圖面表達研究。但現在國際上的表達趨勢,我們還是能盡量吻合的。

█ 其實ASLA評委每年都會換,也沒有辦法去揣摩他們的品味。但他們會把圖面表達的一個通用策略放在官網上。

F:其實這次我們在做表達的時候,最重視的是嚴謹(設計的科學性)。每一個細節,每一個文字詮釋性的標識,都是經過反復推敲的,包括翻譯、比例、尺度、圖紙的準確性等等。它并不只是一個表現層面的圖紙,還展現了很強的科學性。

科學性首先體現在經費上。15個億,200多平方公里,平均一平米的造價是1.6元,什么都做不了,甚至連撒草籽都不夠。因此我們必須要用非常科學的手段,找到那些急需修復的地方。就像植物群落的建制,我們請了大量當地的專家以及我們北林生態修復、生態造林的專家,從品種到群落逐一進行研究,設計了52種群落。針對每一個地塊,我們都要知道它的坡度如何?土壤情況如何?是溝壑還是沙丘等等。這里面有著極其復雜的多樣性,而這個多樣性是建立在恢復原有的,和它風貌吻合的植物群落的基礎上的。這需要特別說明,因為我們做的是長城,不是別的地方,不能靠我們主觀臆想去設計,而是需要一個科學的過程。

生態修復過程

其次,我們做了大量的科學研究,包括用無人機航測等手段得到了整個面域里的信息模型,然后我們把GIS,植被,土地類型,土地使用情況這些模型疊合到一起,才做出了比較科學的決策。

所以到最后的圖紙層面,其實就是水到渠成。我們只是把科學的圖紙用景觀設計師的表達呈現了出來。

遺產分布狀態分析

03

中美教育的差異

█ 很多有過海外留學經驗的朋友可能都有類似的體會,國內的教學目的比較明確,可能更適合方向感差的學生,美國的教育則是更加鼓勵學生的創造力,作為老師,您如何理解中美教育間的差異?

F:我之前讀本科的時候老師教的特別細,就差直接上手教如何剪枝種樹了。但后來我才慢慢理解,本科,碩士,博士不同階段應該干什么。本科首先是通識教育,應該培養和建立學生基本的世界觀和人生觀,至于我們的專業是做什么的大概了解就好,最主要的是培養出一個人的潛質,其他的日后慢慢發展。

總之,本科不應該把學生限制在特別窄的一個面里。但當你做了研究生,再不專就不對了。研究生要有自己的一個研究的方向,并且要在這個領域上建立一個“小突起”。到了博士就更專了,你要得出一個前人沒有過的見解,或者做出一個更深刻、更有突破性的進展。

我在UC Berkeley最深刻的感受也如你所說,他們研究生的studio教授不會給你一個具體的方案,全都是啟發式的教育,目的就是讓學生自己尋找解決問題的答案。學生在漫無目的的研究當中,會發現一些更好的方向來解決問題,所以這種創新的啟發式的思維能夠帶來很多副產品,從而使課題變得更有意思。這的確是我們國內的教育需要去思考的一個問題。我們總想用最方便快捷的途徑去實現一個目標,但實際上這樣就扼殺了學生去多方向探索、發現這些副產品的可能性。這一點上真的需要我們適當借鑒美國的這種教學理念和方法。

UC Berkeley Environmental Design Architecture

當然,我們要適當考慮國情。美國的設計課是10個人一個班,大概有5-6個老師來講課,其中一個是組織者,剩下的是助教,他們的師生比例非常接近。但是在國內,我們是3個老師對60個研究生,這種師生比例比美國低了幾十倍。所以如果我們采用啟發式教學,師生比例過于懸殊,老師就顧不過來這么龐大的群體,因此我們就需要多請一些老師。所以如何去掌握這個平衡確實是一個很實際的問題。

ArchiDogs interview with Feng Xiao at ASLA’19 San Diego ? ArchiDogs

訪談|戴小超,周嘯,栗茜

文案整理|戴小超

校對|鑫然,栗茜

攝影/攝像|孫超(Chao Vision)

編輯|Winnie

審核編輯|Yibo

審核編輯 | Miranda版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>