01

中國建筑師在哪?

這個問題是在問誰

█ “一葉輕舟”MAD贏得義烏大劇院設計權,并且擊敗兩位普利茲克獎獲得者,這對您的2019年有怎樣的意義?

馬巖松:義烏大劇院是2019年MAD最重要的競賽項目,它打敗了兩位獲得普利茲克獎的建筑師,成為了中國建筑行業的重要轉折點。許多中國新項目都愿意交給國際普利茲克獎獲獎建筑師設計,我們總說“中國建筑師在哪兒?”,這個問題到底要誰來回答。中國很多城市都缺乏自我判斷,在美國、日本或歐洲的國家,設計建筑需要看頭銜是非常可笑的。日本建筑文化的活躍,是因為其充分考慮到自己的文化如何與外界文化相互對話,而不是找一個得過美國某獎項的建筑師為他們設計建筑。

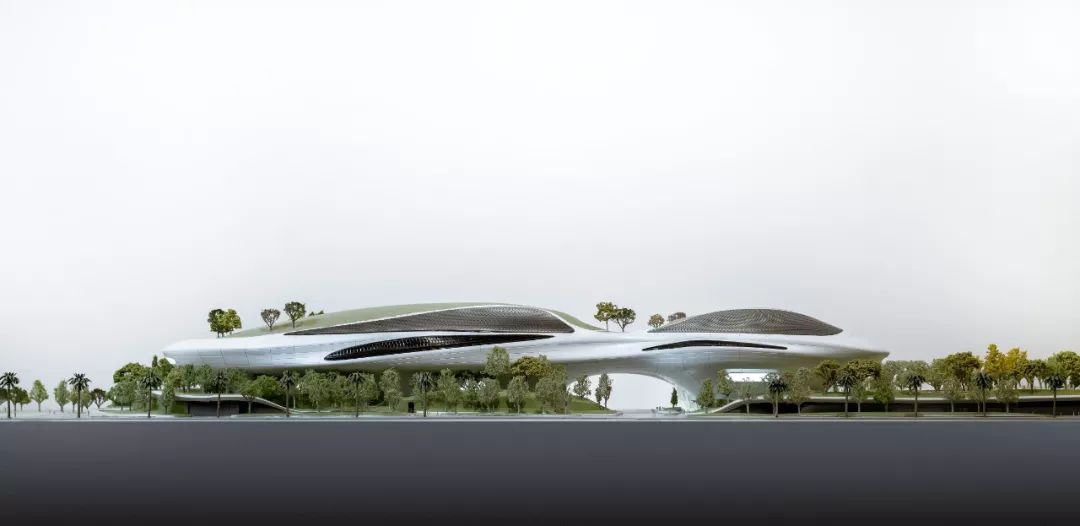

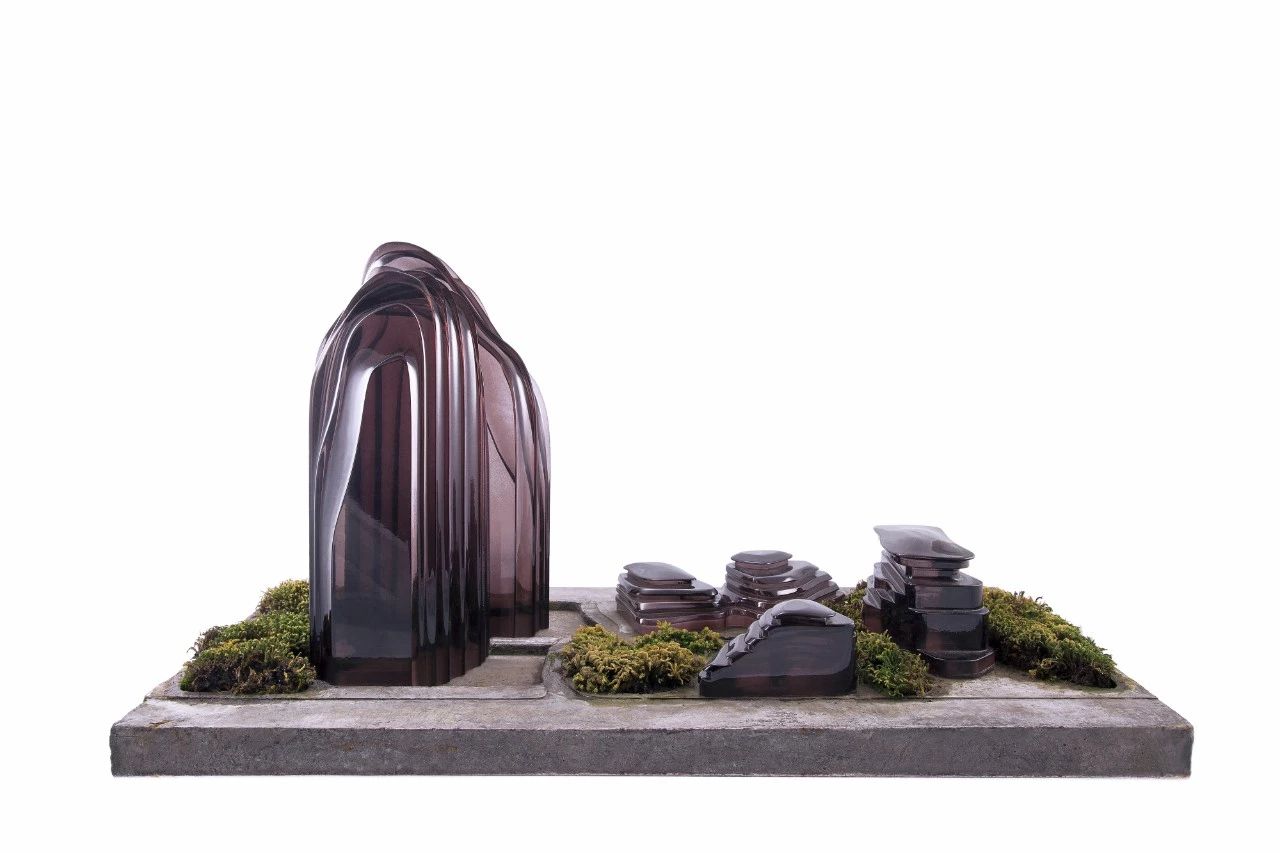

大劇院坐落于浙江義烏,MAD的設計中,遠山是背景,近水是舞臺,大劇院猶如義烏江上層疊起伏的風帆孤舟,安然優雅地漂浮于水面之上,與江水相映,柔和共鳴。? MAD

大劇院巧妙的幕墻設計豐富了建筑的體韻:材質的通透輕盈透出了 “綢”的質感;一片片幕墻層疊交錯,形成“近是‘檐’,遠是‘帆’”的觀感。“綢——檐——帆”的漸進形態,呼應了江南的片瓦式建筑形態,也折射了這片吳越之地的風物之美。? MAD

中國建筑不僅是建筑師沒機會的問題,而且是我們對文化沒有真正的到達一種對話的意愿。后者的問題更加嚴重,如果在當代建設所謂的中國文化地標,卻沒有中國的文化訴求,那么十年后這些建筑都是白費力氣。

當一個決策者只希望一個普利茲克獎得主的建筑師為他作設計時,這個文化項目就變得非常危險。2019年是一個轉折點,公眾開始從建筑文化角度去審視設計,京杭博物館只有外國建筑師建造的情況,如果發生在五年前絕對不會出現“中國建筑師在哪里?”這樣的反對聲音。既然到了中華文化崛起的時候,肯定就要提出自己的文化訴求。

義烏大劇院 ? MAD

█ 義烏大劇院的形式猶如在水面上的一只船,您是通過怎樣的思考獲得這一符合當地文化氣質的概念的?

馬巖松:今年我提出了“此地彼時”的概念。首先,一座屬于當地的文化地標,必須可以和當地環境融合;其次,在時間上它與周圍存在的事物是有區別,建筑與現實拉開了很大差距。只有對當地的文化環境有整體的深入了解時,才能構成“此地”概念,這個概念也讓我的每個建筑都有所不同。這座水上劇院,通過透明、松散的形式,帶來輕盈、放松、內斂的感受,融入當地的江南氣質,但是又與當地的其他建筑不同,它是延續當地文化的新方式。

國際建筑師很難去挖掘一個不同地域的文化,而中國建筑師又很難做到“彼時”的層次。“一葉輕舟”從建筑本身的原則進行判斷和設計,這是義烏最終選擇了這個設計的原因。

義烏大劇院與周圍環境 ? MAD

02

東方文化只是傳統么?

█ 您提到打敗兩位普利茲克獎建筑師是2019年的一個轉折,您認為與西方建筑師的這種對抗在中國建筑界很重要么?

馬巖松:中國的建筑文化是世界最活躍的,媒體、評論、展覽包括項目都是最多的,結果最后中國甲方卻還是找來外國建筑師做建筑。甲方對西方建筑師的這種追求,迫使許多中國建筑師在設計方向上想要得到一種與西方對抗的策略。當代中國擴大市場,讓中西方在物質和思想的差距越來越小,建筑界體制內外也沒有巨大差別,建筑師開始覺得對抗西方是每天要面對的事情。

然而對抗并不能帶來幫助,對抗的想法會讓設計師產生戰術,這種具體的戰術對世界沒有任何作用,重要的是要將文化中最能體現價值的核心介紹給世界上的人們。中國有五千年的悠久歷史,如此宏偉的文明,全世界都在關心它將如何發展成對人類有啟發的創造。

荷蘭Droom en Daad基金會宣布,委托由馬巖松帶領的北京MAD建筑事務所對鹿特丹Fenix進行改造。這是MAD首個歐洲文化項目 ? MAD

設計所代表的價值觀,需要建筑師對文化有所理解,讓已經傳統文化對普世的文化產生作用,對世界文明中不同的文化都表達出自己的感情,而不是站在自家門口想辦法如何對付他們。不是傳統形式就等于中國風格,東方與西方的不同也不是傳統與現代的區別,需要用設計讓全世界的大眾看到建筑師對傳統事物的新穎理解。許多傳統的精神與價值觀需要超越現代變成一種面向未來的新的思考方式,這樣才能讓中國思想成為對世界有價值的事物。

文化要從人的角度出發進行思考,通過這種方法創作出的作品,要對世界不同文化背景的人都有用。我們今天學習的文化是因為這些文化對社會有價值,可是還要在這樣的基礎上繼續發展, 讓它能夠為世界創造出一個新的普世的價值。設計師的工作是將這種文化帶入到城市,創建人在城市中的生活。現代文明以西方為主導并發展至今,這種外來文明的壓力籠罩在一個曾經文化自信如此強大的國家之上,一定會激發出一種能量。

如何理解傳統,中國文化對未來的價值是什么?在2019年,我感覺中國的改變正在發生,中國與自己文化相互對話的未來正在一步步走來。西方也越來越重視我們在思考什么,這證明了這個改變。中國建筑師要從一種狹隘的對抗心態,轉換成可以為世界作出幫助與貢獻,如此下去中國建筑師將做的更好,在今年的轉變之后中國建筑界會產生巨大的發展。

曼哈頓東34街公寓設計。建筑位于紐約曼哈頓城,比鄰帝國大廈,占地486平方米,高232米。她的身段曼妙纖長,猶如一顆種子從堅硬的城市地表破土而出,向上自由生長。? MAD

03

我一直在尋找的過程當中

█ MAD今年在中國浙江的嘉興新建了辦公室,這是也是MAD的第四個辦公室,您對辦公據點的選擇有怎樣的考慮,這與您對建筑文化的思考有怎樣的聯系?

馬巖松:在嘉興建立辦公室原因是,MAD一半的項目都在嘉興以及周邊屬于浙江的城市中。這些地區深厚的歷史文化底蘊,他們對中國文化存在著危機感和焦慮感,對當今社會發展產生了自己對文化的訴求。

MAD建筑事務所落戶浙江嘉興 ? MAD

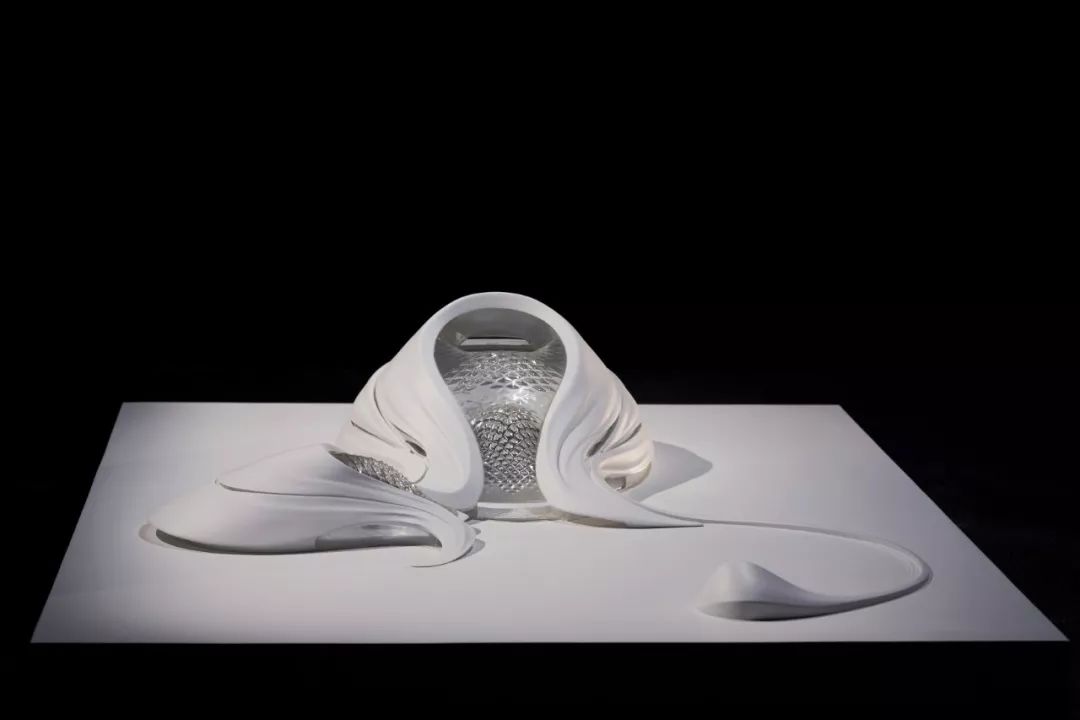

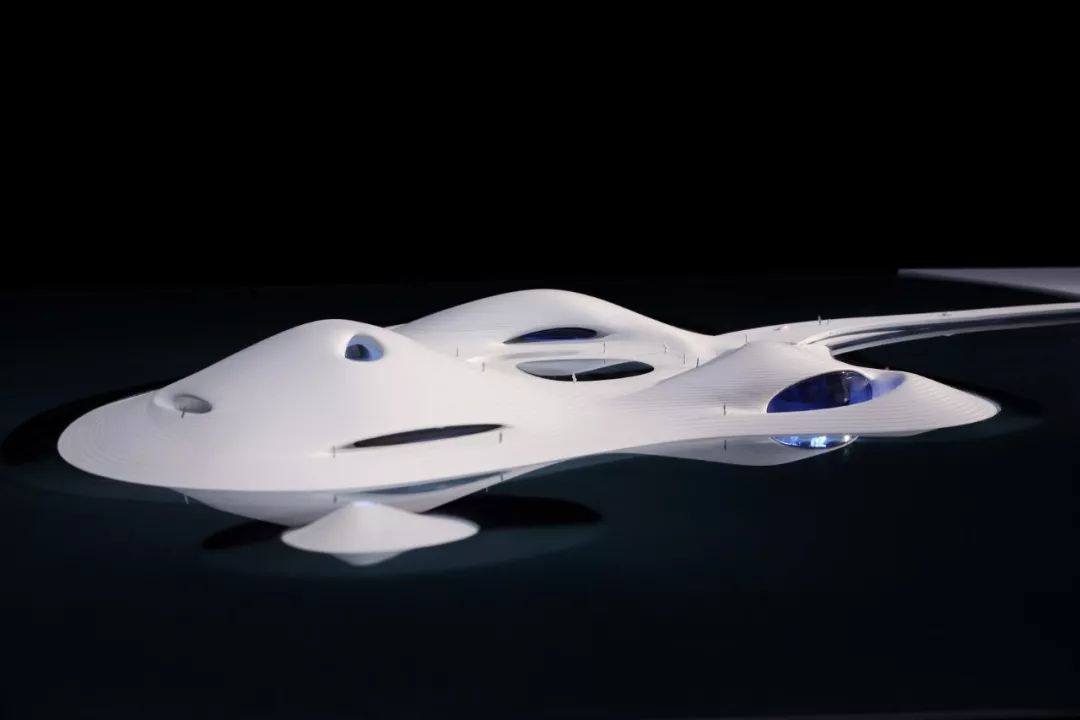

洛杉磯辦公室在2014年建立,今年我們搬進了新的辦公室,這里有兩個項目正在建設,其中一個就是即將成為美國最重要的文化項目——盧卡斯敘事藝術博物館。這樣一個重要的項目,當地卻找來一位來自中國的年輕建筑師。其實是盧卡斯的決策者在宣言:我們通過這座建筑為世界帶來的文化,與建筑師的個人背景沒有關系。

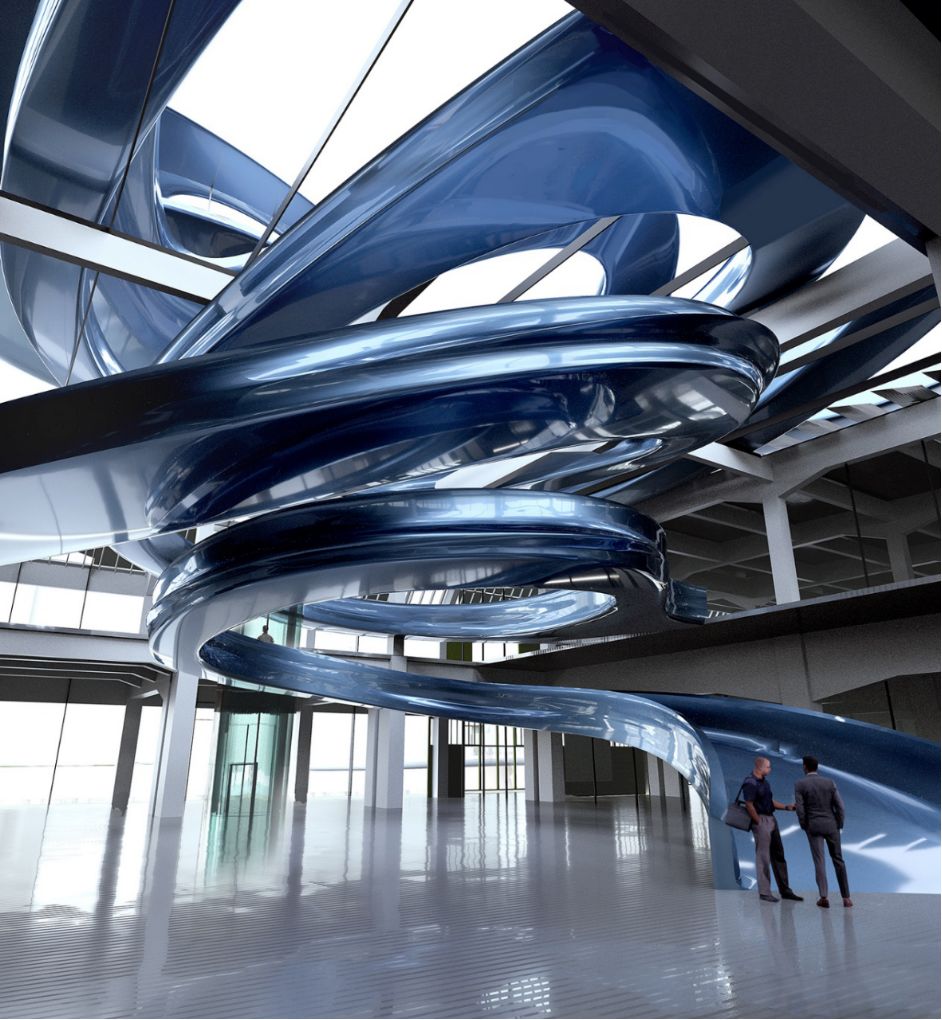

盧卡斯敘事藝術博物館,第一座由中國建筑師設計的西方文化建筑。位于洛杉磯博覽園 (exposition park)內的博物館猶如博覽園的門戶,輕然“降落”在公園內的自然環境中;又像是一艘“漂浮”著的未來戰艦,以神秘且超現實的姿態,歡迎四方八面的人們前來感受及欣賞這座文化樂土。建筑內部仿佛是一個巨大的明亮而開放的洞穴,天光充滿了空間,帶領人們通往不同的功能設施。 ? MAD

巴黎、羅馬、荷蘭等歐洲國家我們的項目也在進行,海外的項目占了所一工作的一半,另一半國內項目還集中在浙江。

今年我開展了三個重要的演講,都在講中國自身的文化獨特性是什么,它能超越西方主流現代主義思想的關鍵在何處,又該如何超越。這也是我在實踐中最注重,并沿一條路徑發展的理念。這種理念并不是地域主義,而是東方傳統文明中的某個方面,可以成為現代的事物,成為新的價值,讓公眾對建筑、城市以及生存環境產生新的開放,進而對整個人類的發展做出貢獻。這種文化關系到歷史和哲學,它在音樂、繪畫等不同的藝術領域進行表現,而在它如何在建筑中呈現,是我想要發現并發展的一件事情。

這種探索變成我的建筑語言和理念向外傳播。我要解決問題是“我是誰?”——我做出的建筑與我成長的文化背景有哪些關聯,這些問題需要與文化去對話。

巴黎UNIC——MAD首個歐洲建造項目。“UNIC” 緊鄰占地10公頃的生態綠地馬丁? 路德? 金公園,是巴黎新區Clichy-Batignolles整體規劃的一部分。與巴黎常見的豪斯曼式公寓不一樣,“UNIC”通過多變的退臺將自然延續至建筑的立體空間,從而創造一處人與自然互動對話的新型建筑空間。 ? MAD

馬巖松作為首位中國建筑師,應邀日本“AICA現代建筑研討會”系列演講 ? MAD

█ 今年MAD的法國逢皮杜中心館藏永久收藏展名為“MAD X”,您是帶著怎樣的思考提出“X”這個概念的?

馬巖松:蓬皮杜的展覽邀請讓我非常意外。這里從建筑師的角度展示了許多西方建筑大師的作品,所有我不想從策展的角度為我的設計下定論。首先,把自己現在的想法放在展覽上,就會非常具體,不會帶來歷史意義;其次,我也不想將展覽做成帶有濃厚中國建筑師情懷的展示。直到最后我也沒有確定展覽的主題,就選擇了用“X”代表這個展覽。“X”既合適的表現出了一個沒有定型的年輕建筑師的展覽,又代表了未知對我們的重要性。

蓬皮杜中心永久收藏展“MAD X”海報 ? MAD

從宏觀的歷史中看,許多理念是要靠幾代人去尋找的,時間絕對不是凝固的所以我也絕對在尋找的過程當中。

最近我會有意識的將自己的工作與歷史和哲學去做關聯,現代研究的哲學大多是西方哲學, 而中國哲學只有在歷史上的研究。如何將中國傳統和西方現代哲學放在一起,從其中比較出一種不同的思想。這種想法與以前的我不太一樣。我是比較感性的人,對現實很多事情存有批判,很多時候我只清楚我不喜歡什么,但是卻不清楚我想要什么。現在,我希望知道自己反叛的原因是什么,發現自己本能之下更深層次想建立的事情。

蓬皮杜中心永久收藏展“MAD X”部分展品 ? MAD

我要跳出自我站在一個更大的維度審視這個歷史時期,在這樣的文化環境中到底需要做些什么。這種思考也能幫助我理解設計工作的意義。

我們生活的這個時代,主要都是西方的貢獻。東方除了傳統還有什么,不光作為一位建筑師而是作為中國的知識分子,這么長時間的文明他的價值點在哪里,是長期努力的地方。無論是盧卡斯博物館還是歐洲的項目,對于西方也是新的事物,它們不屬于西方脈絡,這便是建筑最有意思的地方,它會成為當地文化和歷史的一部分,未來有人研究這個建筑時,對話就真正開始了。

法國蓬皮杜中心永久收藏展“MAD X”展覽現場 ? MAD

█ MAD今年也做了不少項目,住宅、機場、文化項目、車站等等,請問接下來有沒有什么您沒做過卻很想要做的項目?

馬巖松:MAD做的項目是最多元的,但沒有國家項目。我希望做一個國家項目,很多時候國家項目都是在談文化象征性和文明代表性,而不會談到人,而未來,所有的重要項目都必然要談到,人如何理解生活。我想要通過一個國家項目來影響中國建筑的發展。

今年的工作和思考,與中國建筑文化轉變的關系,我關心的是宏觀的文化,并不是一年就可以解決的問題,但是今年很高興可以看到中國在文化上的轉變。

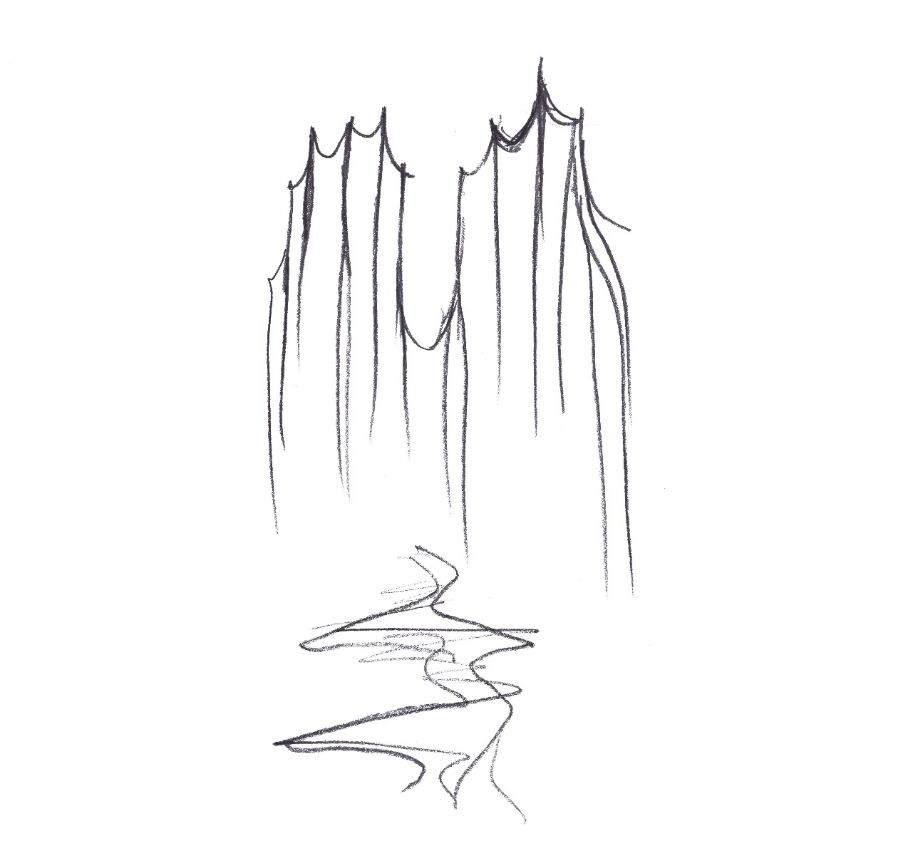

馬巖松手稿 ? MAD

04

特邀評論

建筑評論家黃元炤為“馬巖松的2019”做出評論。黃元炤根據繪畫中的“四品”總結了馬巖松在建筑之路上一次又一次的成長,以及作為一位知識分子他對中國建筑未來的志向。

“中國立場、中國自信、中國品味”的馬巖松

文/黃元炤

建筑歷史與理論研究學者,ADA研究中心

眾所皆知,馬巖松的“形象指向”是具體而鮮明的,不管是他的“建筑”與個人,皆直觀地表達所追求的形式與空間、結構與材料、審美和體驗,自我的“意識”強烈,自由的“表現”噴發,忠于自己的所思、所想,并對話于外界……以此來強化自己的“建筑”能量。

而“繪畫”分有四個等級,即“能品、妙品、神品、逸品”,每一等級對作品出格的形態刻畫和判斷標準各不一(具體可參考相關繪畫書籍,在此就不贅述),若以此4個等級來解析“建筑”,那么馬巖松的作品,其設計從過往至今在以“塑形”為基礎的“曲面、流體、動態與雕塑”的特征與傾向上有一個自然而然的“循序漸進”的過程,形象演變與議題設定也各不一,如下所述。

2001年至2013年,其作品形象生動,柔剛并濟,忠于個性的自我所“能”,對“建筑”有明確的把握,相對的自由度煥發出“神能飛形”般的“能品”階段,并提出面對城市與未來的“論證”,賦予作品生成的意義,體現在浮游之島、夢露大廈、北京2050、北京胡同泡泡32號、鄂爾多斯博物館等項目中;2013年至2018年,其形象更為精妙,展現嫻熟的架勢,寫意的呈現,并探討建筑和自然的“關系”,此彼的無縫觸及與聯系,感性的陳述,還視“建筑”為“山水”的沒有邊緣的突破既有的疆界,不管其身在何處,既取法、呼喚于自然,也“長于自然”的融入,展現出巧境般的“妙法自然”的“妙品”階段,并具有親和力,在哈爾濱大劇院、北海假山、愛知四葉草之家、北京朝陽公園廣場、黃山太平湖公寓等項目中都可見;2018年之后,其企圖往更高境界奔,以“塑形”的物質作鋪墊,進行關聯現實、歷史、哲學面向的思考以升華為精神層面的追求,站在更廣大的視角與維度看待事物,問人與自問的提出“我是誰?中國建筑師在哪兒?”的命題,思辨得更“出圣入神”,尋求解決之道,強化或重整思想,是為“神品”階段,更有意識的面對時代、世界與中國,付諸在北京四合院幼兒園、盧卡斯敘事藝術博物館、巴黎UNIC、鹿特丹Fenix、義烏大劇院等項目的實踐中。

總之,以上所述都架構在馬巖松身為一位中國建筑師的“中國立場、中國自信、中國品味”的姿態,他借此來激蕩思考著在“世界”的語境之內如何讓“建筑”煥發出中國以及之于中國一切的文化、文明、思想、精神與底蘊的面貌而讓其成為一種“價值”,只為了向世界提出屬于中國人的“建筑”,從而超越“世界”的衍生出在世界全體之中國本性的“存在當下、面向未來”的新方向,更以求對全人類有一個恢宏而廣大的貢獻。言此,馬巖松就如同一位知識分子般的有使命感,正在逐步完成屬于他自己的一份理想化的“建筑志業”。

前文提到,“能品、妙品、神品、逸品”是“繪畫”的四個等級,“建筑”亦由此四個等級來刻畫與判斷,一個等級的“越過”是一個“提升”、“突破”;而現今馬巖松已站穩了“能品、妙品、神品”,與邁向“逸品”的過程,而“逸品”是所謂的作品的極致,一種出逸的境界,最高的階段,再若“疾風知勁草,路遙知馬力”……那么,就很期待未來的馬巖松到達“逸品”時是展現一個什么樣的形象和姿態,這是作為觀察者的好奇所在。

南京證大喜瑪拉雅中心。塔樓扮演了高山流水的遠景,而基地內水池、瀑布、溪流、水潭等的水景承接了意象并把隱喻具現化,模糊了遠景與近景的邊緣。

亞布力論壇會址。白日,建筑猶如雪山一部分, “飄落匍匐”在雪地之上,消隱于大地之中,閃爍著北國冰雪天地的大氣之勢。夜幕降臨后,燈火通明的建筑又如同雪地帳篷,充滿想象力。

結語

今年是MAD成立的第15年,15年間馬巖松的每個作品都會讓人眼前一亮。這便是因為他總站在哲學和歷史的宏大層面去反叛當下西方為主的環境,思考中國文化如何在建筑中被體現。對于未來的未知,他滿懷希望,他憧憬著在今年的轉變之后,中國文化可以成為啟迪世界進步的價值。

編輯|Winnie

本文經授權轉載自“UED城市環境設計”

審核編輯|Yibo

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>