01 / 植物館“根須”的社會批判內涵

█ 北京世園會植物館和您的其他作品有著比較大的差別,為什么要用“根須”的抽象化表達“升起的地平線”這一概念,您是在暗示建筑與大地的關系嗎?

王輝:不同于日常公共建筑,在北京世園會的語境與氛圍之下,植物館需要吸引觀眾來此參觀,所以需要一種可以奪人眼球的事物為觀眾帶來巨大的視覺沖動與心理期待。經過漫長的探索,設計方案形象主題最終鎖定為“懸垂的根須”。

世園會植物館的“根須” ?楊超英

首先根須與樹干、樹葉和樹枝不同,它是植物生存的根源,通過這種象征的手法,讓觀眾感覺是從地下空間進入植物館,并最終達到場館頂端,體驗從底部到頂部的植物空間感。在植物學上,根系是植物接觸地球的唯一部分,直至今日,植物通過根系與其他生物或介質發生關聯的方式仍然無法被科學解釋。通過“根須”的表現手法,將觀眾帶入到神秘的地表之下喚起人對植物的好奇心,最終吸引更多游客進入場館。

世園會植物館入口處“根須” ?夏至

世園會植物館入口處“根須” ?楊超英

其次,根須并不只是裝飾物。盛夏時節,世園會中游客會在場館前排起長隊,設計在東立面的“根須”起到遮蔭的作用。另外,游客在等待中可以用手機拍攝非常網紅的“根須”空間,緩解等待的焦躁感。

最后,這個設計所象征的紅樹林恰好是一種根須暴露在地面上的植物。過去,中國南方沿海的紅樹林遭到城市發展的破壞,成為一個嚴重的生態問題。現在城市發展進入新階段,保護意識逐漸大于開發意識,以深圳為首的沿海都市在積極開展紅樹林保護工作。植物館將中國城市發展中對待生態保護的覺醒通過這種形象表達出來,并通過世博平臺,讓公眾了解保護瀕危樹種的現實意義,使這個設計不是表面化的吸引眼球,而是又批判現實主義意義。

根須暴露的紅樹林 ?Internet

“根須”暴露于地表的植物館 ?都市實踐

“根須”暴露于地表的植物館 ?楊超英

█ 您希望“根須”能達到什么樣的空間效果,最終您選擇了什么材料來制作“根須”?

王輝:力學角度來看,剛節點的懸垂結構,懸垂長度越長,其受力時振動幅度越大,這時就需要用材料自身的剛度去矯正,所以“根須”的粗細與其材料的彈性模量和懸掛長度有直接關系。由于植物館對消防的嚴格要求,立面材料只能選用不可燃的金屬材料,鋼材和鋁材成為了表現“根須”的唯一選擇。

“根須”細節 ?夏至

夜晚燈光 ?楊超英

█ 北京世園會植物館室內展廳,以浸入式的展陳方式,把觀眾拉入一場在人工智能條件下人與自然的對話,高科技與植物如何在建筑設計中結合?

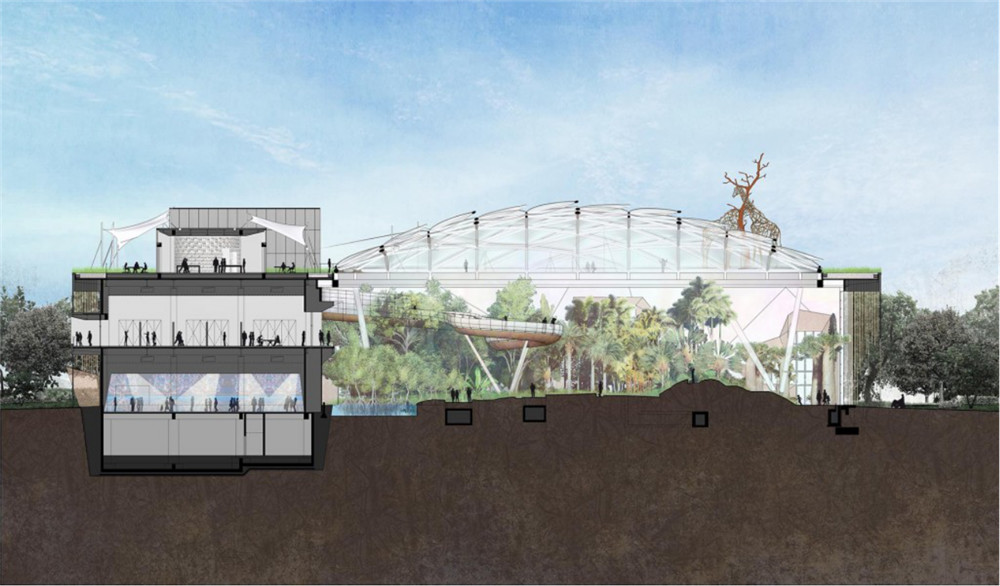

王輝:植物館的本身就是科學技術。首先,在這個空間中要讓來自不同地區、不同種類的植物和諧共存,就必須需要植物學家在此對植物進行專業的養護。第二,植物對于陽光、通風、濕度、溫度的需求與人類的訴求不同。這時需要在設計中運用一些基本的科學原理解決通風問題。通風可以很好的解決植物病蟲害問題,并且讓植物可以很好的進行散熱和溫控。降溫措施除了步行道路上的空調設備,植物館還用到了噴霧技術,通過計算機模擬技術對溫度、濕度和風速進行控制。雖然最后館內并沒有用遮陽簾,但是溫度控制適宜,游客沒有覺得過于炎熱。

植物館室內 ?楊超英

控制和調整植物館物理性能的機械設備需要安裝在空間上部,但植物館的屋頂是不便設備安裝的網殼結構。好在這座植物館的頂部還有許多平屋面部分。在安裝條件極其困難的情況下,我們還是通過各種努力沿著天窗周邊設計了馬道。在這座馬道上集成了所有植物館中的控制設備,管理也很便利,簡單易行地解決了問題。

植物館馬道 ?夏至

科技手段是用來解決問題的。植物館中用一些簡單的科技設備進行感應和監控,最后將數據匯集給植物學家對設備進行調控。如果只是為了做出高科技姿態而運用所謂的高科技,那只是一種作秀,是毫無道理的技術腐敗。

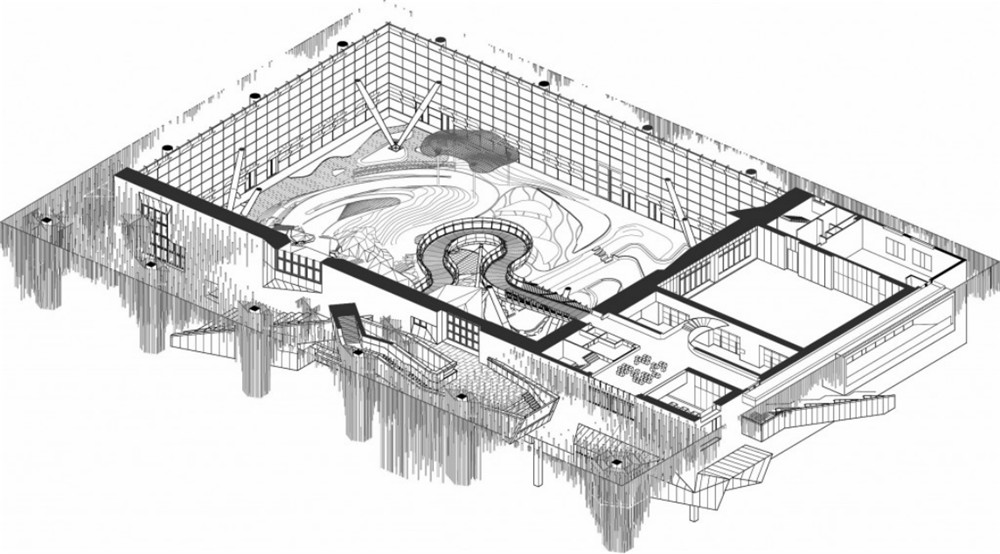

植物館剖面圖 ?都市實踐

02 / 西侯度“一線天”引發原始的呼喚

█ 在西侯度古人類遺址,不僅是黃河文明的發源地,也是世界上最重要的史前人類活動考古點之一。其考古發現把古人類用火的歷史從70萬年前周口店北京猿人又向前推進了110萬年,如此具有歷史與人文體驗的一個場所,您是從什么理念出發開始這個方案的?您是否在嘗試還原建筑最初的本質?

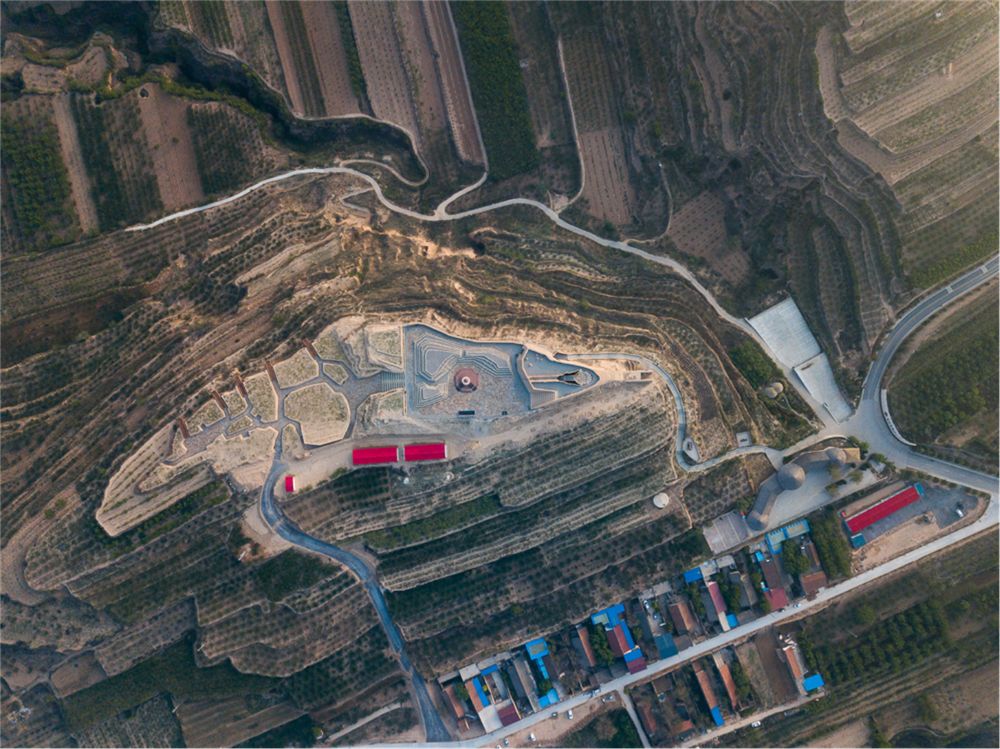

王輝:西侯度古人類遺址的發現是在較深的流沙層中,也就是說,這些古人類并不生活于此,而是經過漫長的歷史順著洪水被沖擊到此處。根據考古推測,并沒有證明流沙層的遺址來源何地,所以這座建筑與還原原始建筑并無關系,我只希望建筑可以與現在的黃土高原地貌銜接得天衣無縫。

考古發現燒骨 ?芮城縣文化和旅游局

西侯度遺址 ?曹百強

我感覺我們這輩人有責任為歷史文化的記載和傳承做一點事情。這樣一個對于中國文化乃至世界文化都如此重要的文化地標,我希望應該有更多人關注它。如何通過設計讓文物保值乃至升值,這是設計師的責任。

遺址過去風貌 ?芮城縣政府

改造后的西侯度遺址 ?曹百強

廣場原本的取火臺,雖然并不美觀但也沒有必要拆除,我們通過一個山洞來包住了它。這座山洞,其實是一座建筑,從形態上看,如果我沒有這么說明你會看出這是人工建造的么?

與黃土高原融為一體 ?曹百強

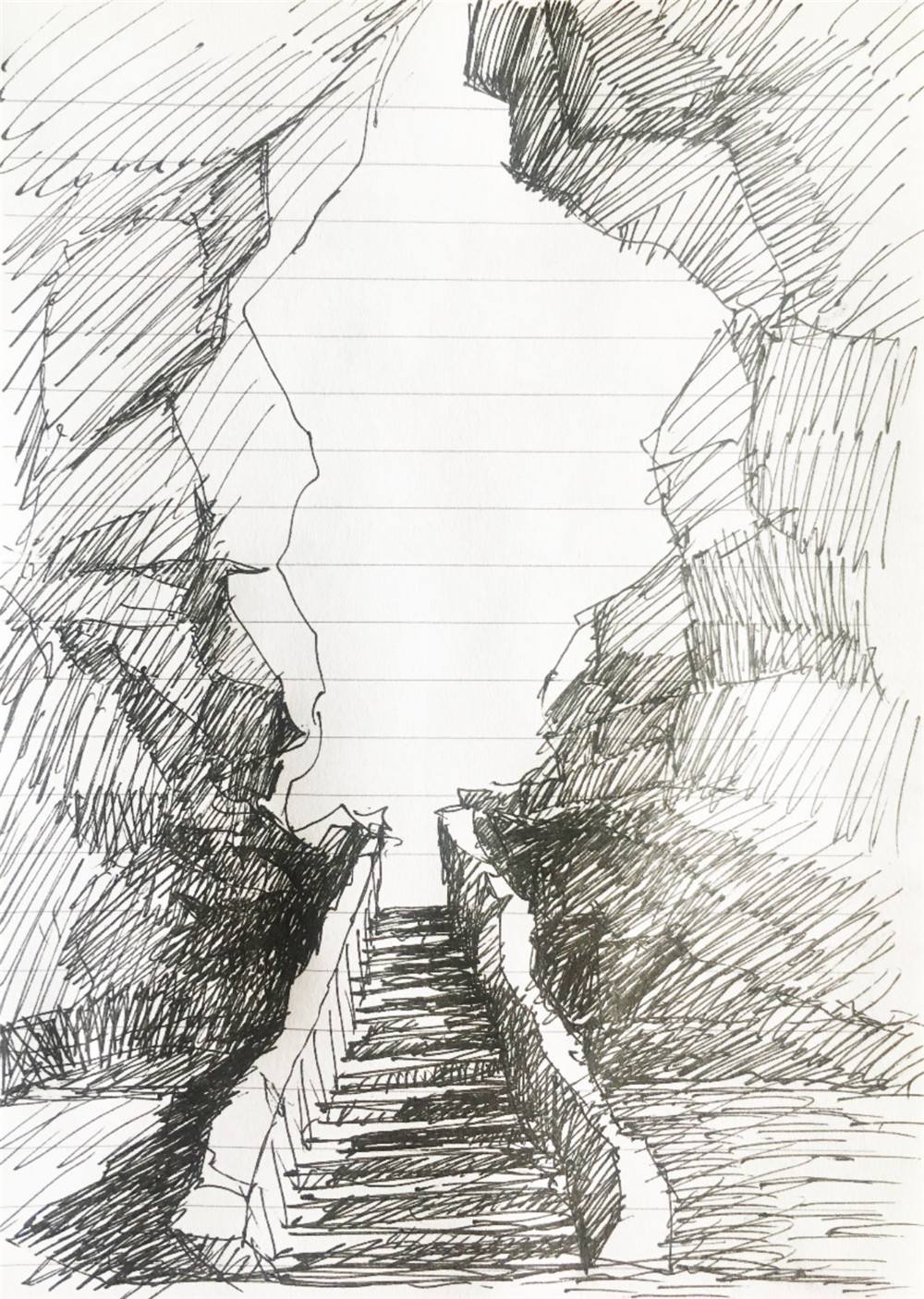

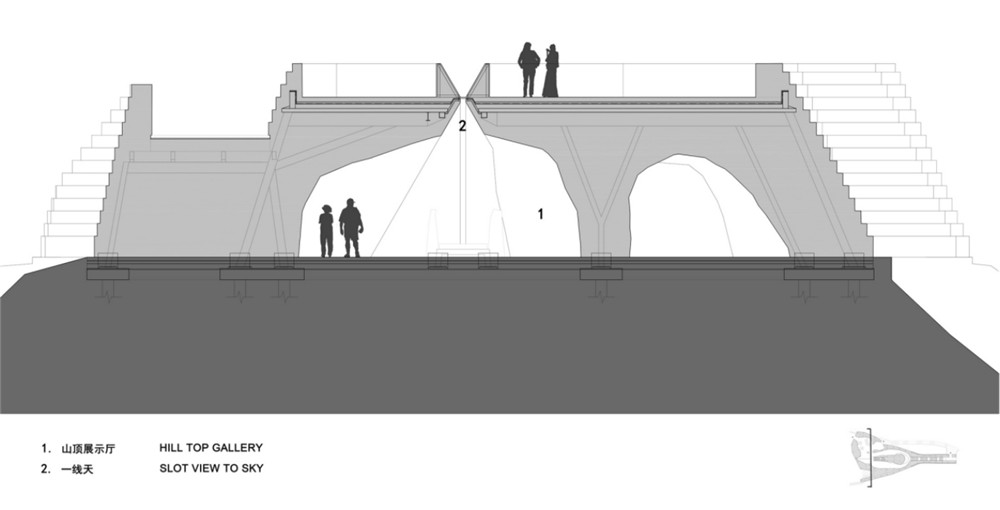

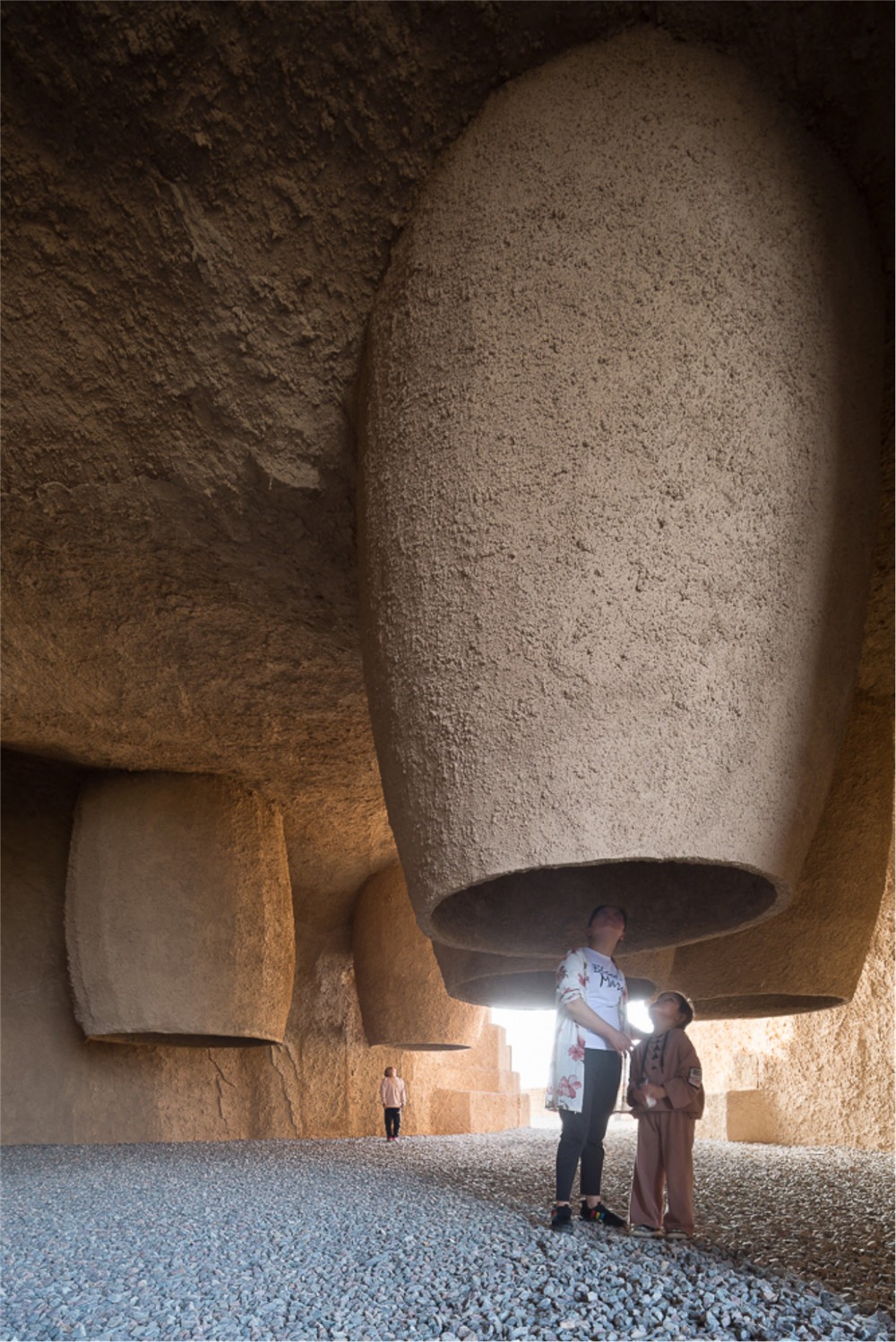

當人進入山洞時自然會質疑,這是個自然的山洞么?所以在內部,設計有意拉開建筑與自然的區別,植入了許多人工的形象。游客進入山洞空間后,會感受到自然的山洞逐漸變為了幾何構成的空間。火的利用,標志了人和動物的區別,這是人類開天辟地的一件大事件,所以出現了將山洞一刀劈下的概念。

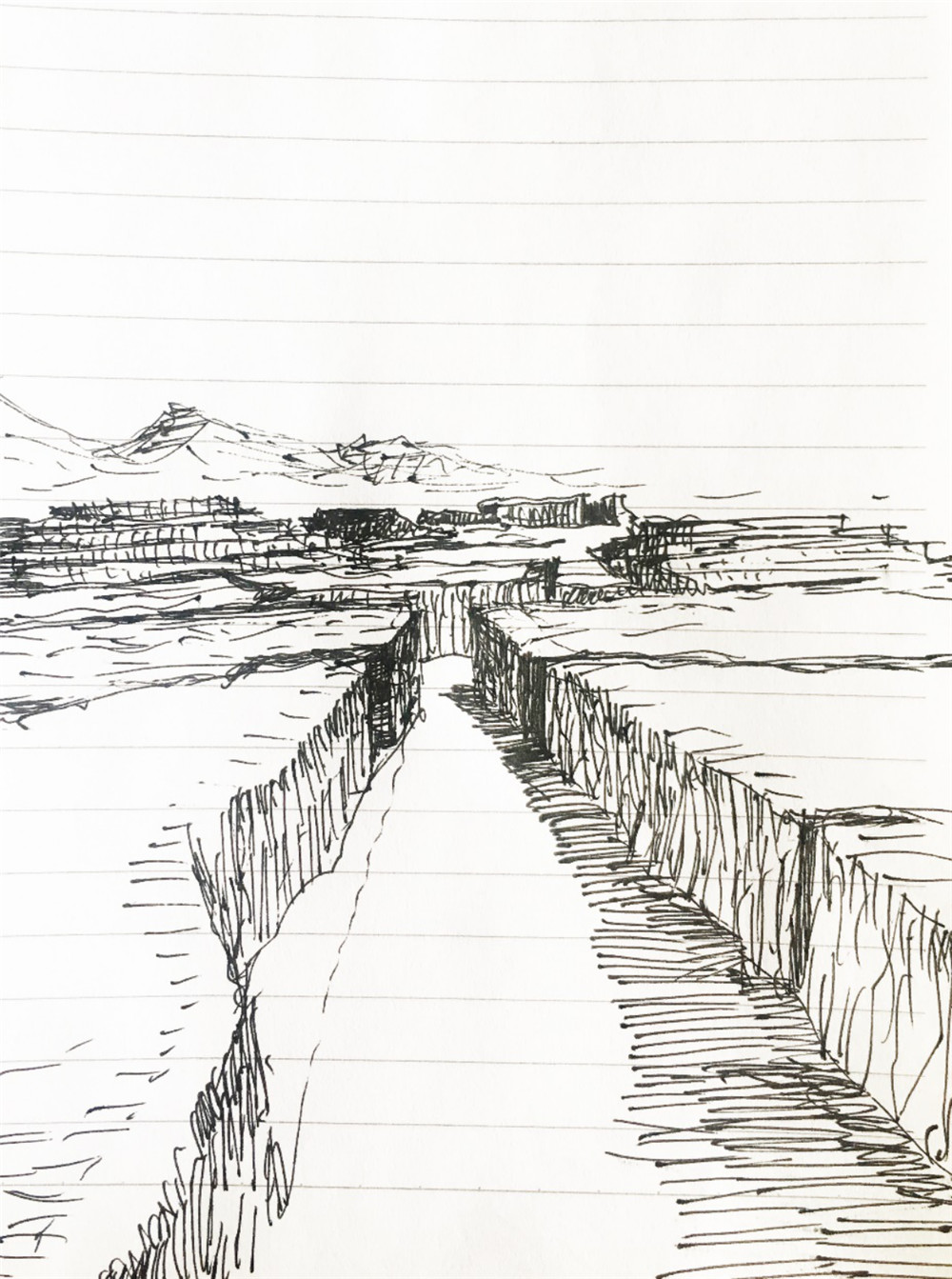

一線天概念草圖 ?都市實踐

這個“一線天”的概念帶來了兩個問題,第一是兩側懸挑的結構問題,由結構工程師完美地解決了。第二,對于屋頂平臺,地面的縫隙會產生墜落危險。這個問題一直困擾著我,直到最后有一天施工隊要去采購玻璃了,我突然想通了解決方案:一個頂角的剖面很好地解決了這個問題,平臺上多出的欄板可以防止游客墜落。這種對角的關系,產生的陰影點很小,從洞中看就是一條縫。

一線天扶手解決方案剖面圖 ?都市實踐

“一線天”?馬飛

“一線天”?曹百強

二青會圣火采集當天,在沒有預測的情況下,陽光正好射入“一線天”,照在取火點上,一切都非常偶然令人驚喜,這可能就叫“精誠所至,金石為開”。

取火當天光線正好照射在取火臺 ?肖永杰

天然質感的人工墻面 ?曹百強

天然質感的人工墻面 ?曾天培

█ 山洞內部的長廊、采光器和“一線天”是否有光學和聲學上的設計?

王輝:這個是從塤收到啟發。人待在山洞之中,只是一個洞沒有互動這是一件很無聊的事情,我們和藝術顧問牟森老師一起探討如何通過設計喚醒人們對遠古回歸的感覺,回歸到自然的狀態中。這個裝置可以讓人彎腰鉆進去,嚎叫、呼喊、哭泣、狂笑,煥發出野性。簡單來講它是一個互動裝置,用來增強現實,就像《野性的呼喚》中的巴克一樣,找到原本的生存方式。

“塤”裝置 ?曾天培

█ 西侯度古人類遺址中對場地周圍的建筑垃圾堆場進行了處理,并在處理后進行了場地營造,怎樣通過這種廢棄之地的再生營造,為建筑與場地植入趣味性?

王輝:在沒有時間和經費的條件下,西側上次建設留下的垃圾場是用最小干預的原則進行改造的,在原有的地表向下挖一米多,形成像考古探溝一樣的壕溝,同時帶來很強烈的廢墟感。

這樣用很小的工程量完成了這片區域的改造,也增加了整個場所的空間趣味。現在上山的人們不僅可以在“洞穴”中體驗遠古的狀態,還可以在點火臺周邊的臺子上拍照或觀望黃河,之后還能在溝道中奔跑、游走,形成火的發現、火的禮儀、火的馴服的敘事,打開更深層次的心靈體驗。

考古溝概念 ?都市實踐

原建筑垃圾場變身成游玩之地 ?曾天培

火的發現、火的禮儀、火的馴服 ?曾天培

03 / 建筑虛擬的“存在”

█ 在兩個作品的介紹中都提到了“網紅打卡”,對于當今的建筑來說“網紅”傳播很重要么?還是由于科技發展和數字網絡傳播越來越迅速,建筑設計中對空間場所的營造是否會考慮到網紅效應對于大眾的影響?

王輝:明年我準備結合這兩個項目對網紅做一些理論性的總結。有視覺的傳播力是這兩個項目最基本的任務。植物館是一座世界博覽會建筑,如同前幾日發布的迪拜世博會一樣,這樣的展會就是要出現各種各樣的網紅打卡點。西侯度如果只是取火點,客觀地說可以用一些布景的手法來對取火臺進行裝飾,用不到太多經費。但這里是歷史文化的標志點,是最正宗的打卡地,網紅是剛需。

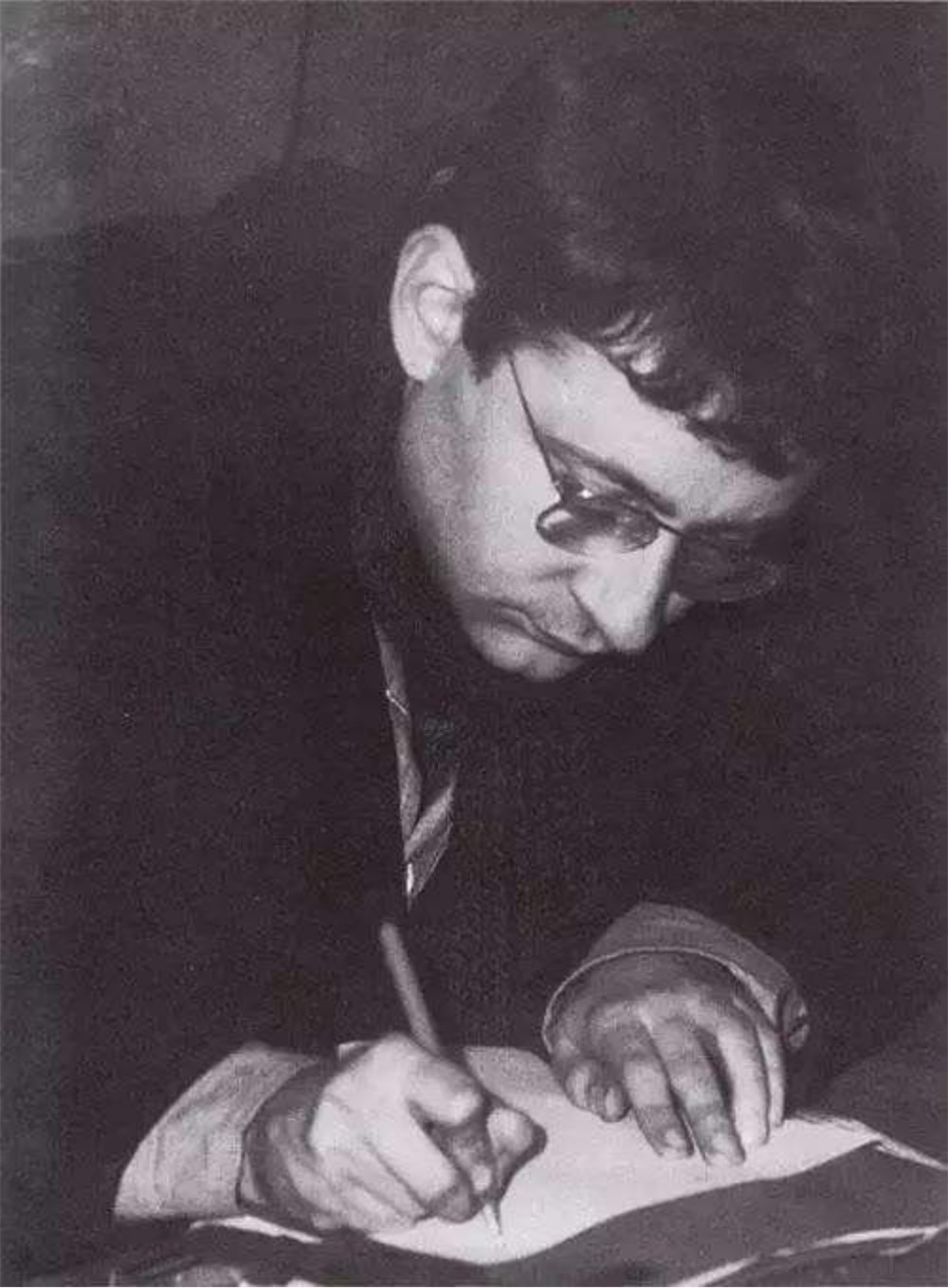

但是“網紅”值得深思。冥冥之中我有從理論上解密“網紅”的歷史使命。我出生那年,正好是法國偉大的社會學家居伊 · 德波出版《景觀社會》、以及偉大的當代哲學家鮑德里亞出版《物體系》的時候。他們在問:當代社會“物”的本質是什么,是真實的存在還是一個虛像?一個真實存在的事物和一個擬像的畫面,誰更重要呢?

居伊 · 德波 ?Internet

《景觀社會》?Internet

經過半個多世紀,這個問題到今天變得與我們越來越息息相關,智能手機成為了擬像的最有效傳播工具,這個被傳播的擬像又反過來影響了傳播者。問一個有關存在的問題,如果幾天沒有發送朋友圈,那你真的存在嗎?無論是薩特還是海德格爾,都是從抽象的哲學層面思考存在問題。但今天這個存在或刷存在感的問題被虛擬的技術變成極其現實的問題,通過技術,虛無與真實的邊界模糊了,而且比真實的存在更給人以真實的感覺。我希望可以從網紅打卡的角度,以自己親身做的這兩個項目為案例,剖析這種社會心理,以及分析這種社會心理的正面與反面作用是什么。其目的首先是希望將網紅打卡引導向正道,其次是對當前的建筑生產的本質問題提出質疑。

04 / 網紅建筑左右“景觀社會”

王輝:在《景觀社會》居伊 · 德波寫到,“在現代生產條件無所不在的社會,生活本身展現為景觀的龐大堆積,直接存在的一切全部轉化為一個表象。”這里表明景觀社會的存在是社會的生產和再生產,它不是靜止的。現在這種再生產的節奏變得越來越快,手機中為公眾推銷的建筑作品已經達到了審美疲勞,但是人們不會停止觀看,而是切換到下一畫面,這已成為了一種社會現象。生活本身展現成為景觀的堆積,并且積攢為巨大的量。正如鮑德里亞在《物體系》中所說,巨大的物的堆積,是理解現在社會的基本點。沒有量的堆積就不會形成社會現象,也不會造成社會問題。所以《景觀社會》提出“直接存在一切,全部轉化為一個表象。”

讓·鮑德里亞 ?Internet

透過現象看本質,是人類從羅馬帝國衰敗后走到中世紀的一個偉大理念。中世紀的學者,沒有發展古代文獻,而是去理解古代文獻的奧義。過去在拍攝照片時,因為有膠卷的限制,總要思考很久才按下快門,而現在的科技讓攝像可以隨心所欲。這樣,人類開始刻意的追求一種表現型的現象,而不去探究這個現象的內涵,這便是“景觀社會”的體現。“景觀社會”成為了一種可以“欺騙”公眾視野的手段和技術。

植物館中通過一種虛擬的形象傳達出對紅樹林的保護,是非常直白的信息。在西侯度項目中,給人帶來幻想,幫助游客回歸自然、回歸本性、回歸原始狀態,最后可以產生自我發現的可能。居伊 · 德波說:“景觀不能被理解為一種由大眾傳播技術制造的視覺欺騙,事實上它是已經物化了的世界觀。”都市實踐有自己的立場、觀點和方法,希望在項目中直白地表達出我們的世界觀,引導大眾產生思想的共鳴,而不只是一種娛樂性的沖擊。所以我希望基于居伊 · 德波的景觀社會理論,引申出對現代社會的批判。

無論是《景觀社會》還是《物體系》都是對社會商品拜物教的體現,正如居伊德波所說“商品拜物教的基本原則,是社會以可見而不可見之物的統治,在景觀中得到絕對的貫徹,在景觀中真實的世界就由于這一世界影像的精選品所取代,同時這些影像又成功的使自己被認為是卓越超群的現實之縮影。”作為敏感的社會學者,居伊 · 德波指出這種既無利又無害的社會現象,展示出這樣的可見社會現象成為了不可見的統治社會的工具。在當代社會,我們被圖像統治了,現代的影像技術足以代替現實去引導大眾的世界觀。建筑師也開始不自覺地塑造既實又虛的形象。實,是建筑師確實用真實的材料塑造建筑;虛,是在真實材料和真實圖形背后的理念。這個理念的作用將如何浸入到社會當中成為隱形的建筑力量,最終通過網紅打卡的方式左右社會,是我接下來想認真思考的事情。

05 / 設計永遠是思辨的過程

█ 在設計中如何讓文化、科技和建筑相互融合,并且可以起到相互促進的作用?

王輝:對于建筑師只談科技和文化融合非常抽象。建筑師在扮演職業角色時,如何運用好手中的社會資源、技術資源甚至政府資源,才是真實的結合。

█ 生態也是當今公眾很關注的話題,所以在建筑設計中如何真正的注重生態環境,如何真正打造綠色建筑?

王輝:綠色生態不是綠色建筑可以解決的問題,在中國建筑存量頂峰的時代中,繼續擴大建造本身就不算生態。如果綠色建造的標準沒有真正的針對性,那只是一紙空文,簡單的例子,對于冬天供暖,三層玻璃的住宅和單層玻璃的住宅消耗的暖氣費用是相同的,就算關閉暖氣供熱站每天仍然要消耗同樣的能源,而三層玻璃的制作比單層玻璃更加浪費,對于人居單層玻璃可能更加舒適。所以歸根結底解決建筑生態問題應該用被動的方式去解決遇到的問題,而不應該是在沒有問題時規定出解決問題的強制性方法。

█ 在您的作品中您都會提到一些有趣的設計概念,把具體形象進行抽象化表達,這是您的一種設計方法么?在建筑設計中很需要找到一個依據或者概念么?

王輝:任何思維都要借助原思維,任何交流都要以語言作為媒介,這些概念言簡意賅的表達出建筑的思想。現代社會的重要一點就是簡單直白,設計需要一針見血的特色概念詞語,如果這個詞語可以讓大眾輕易理解,那么他們也就可以更好的理解建筑。我希望能在下一個作品中,依然可以找到建筑和語言上的交流。

█ 世園會植物館根須的這種輕盈感,與您之前的建筑設計給人踏實的感覺很不同,近幾年在設計思想上您是否有轉變,或者發展?

王輝:設計不是一件從容的事情,設計永遠是選擇與思辨的過程,在設計中我會對歷史性的因果關系做出思辨,決策建筑的設計方向。輕和重,其實來自于無意識的思想錨固點,如果說有思想的轉變,我希望是通過日常生活進行轉變,在未來我會在設計中將日常生活的概念發揮更好。有時項目是偶然出現的,但是要通過必然的研發過程,形成擴大再生產的設計能力。

06 / 建筑師要帶著社會責任做設計

█ 當今社會城市進行著大量的改造與復興,您認為這些問題主要來源于什么?怎樣繼續通過設計的手段解決這些問題?

王輝:當前城市問題的主要來源是迅速的城市化,而且是極劇惡化的城市化。在迅速的城市化進程中,出現大量快餐式建設和野蠻的解決問題方式,但是同時帶來了社會開放、社會迭代速度加快等益處。在當下,改造和復興針對的絕不止是歷史遺產和文化傳統,更重要的針對著人對社會變革的訴求。建筑師在設計時不能只思考建造一座漂亮的房子,更重要的是要自覺地站在社會政治角度去解決社會問題,認清建筑師參與社會、改造社會的職責。

翁貝特 · 波丘尼《城市覺醒》 ? Internet

█ 未來您將以何態度繼續面對當今的這些已知城市問題?對于未來的未知問題您將以怎樣的設計思路面對?

王輝:首先我反對對當下異化的未來,未來一定要根植于現在,而不是有了未來卻失去現在。第二,面對未來不能浮于表面好高騖遠,要“從我做起,從現在做起”。第三,面對未來還要不忘初心,這是我面對未來的基本態度

█ 您最近在讀什么書籍,有什么推薦?

王輝:今年是包豪斯100年,同時也是威廉·莫里斯設計紅屋的160周年,最近我正好讀過了威廉·莫里斯和格羅皮烏斯的傳記,我將他們聯系在一起在張永和老師建筑學前沿的課程上展開了演講。為找到莫里斯與格羅皮烏斯的聯系,我看了大量關于包豪斯、工藝美術運動、現代社會異化和建筑歷史的書籍。這不到今年100本書的一半。

都市實踐建筑事務所 ? UED

結語

正如周榕教授所說“博學,是王輝給人印象最深刻的個人標簽。”對于建筑場地中的植物學、地質學和考古學等跨界知識,他都可以講解的非常清晰。對于當下的社會問題,他也從自己的“知識庫”中搜索到思維工具,建立對建筑學的社會性思考。采訪時,即將讀完今年100本書的王輝調侃自己說“讀書越多越反動,但是讀書越多越覺得書到用時方恨少。”

編輯|Winnie

本文經授權轉載自“UED城市環境設計”

審核編輯|Yibo

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>