新加坡的現代化城市之旅

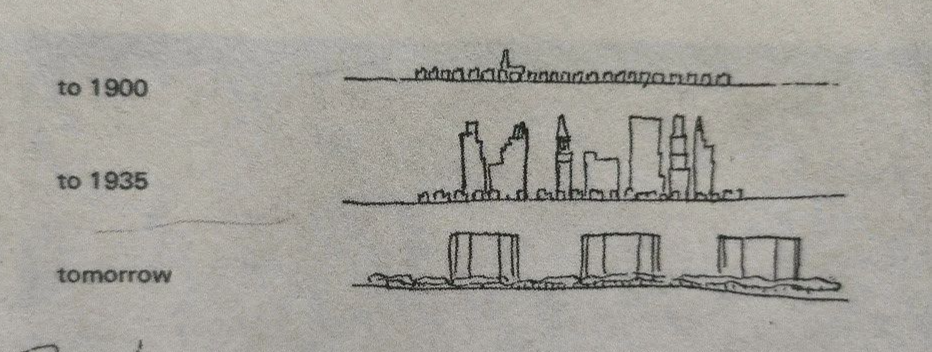

在現代化建筑發展的過程中�,如何在高密度城市中組織公共空間一直是建筑師和規劃師所孜孜不倦探索的主題����。1935年勒·柯布西耶為曼哈頓提出的城市愿景在30年后的新加坡建設中起到了指導性的作用?����!坝瞄_放的空地包圍更大的塔樓���,整個地面區域都是公園�,行人能夠自由穿行”是現在新加坡的城市寫照。

勒柯布西耶1935年為曼哈頓重新規劃的方案 圖片來源《城市設計 現代主義�����、傳統�、綠色和系統的觀點》

新加坡的花園城市之旅起始于1963年�,當時的總理李光耀種下一顆梧桐樹,標志著綠色運動的開始。作為“可持續城市的先行者”�����,新加坡的城市景觀不僅實現了“自然城市”的愿景����,

還為公共空間建設和全民參與的共享生活方式提供了空間基礎。

新加坡國父李光耀 圖源網絡

城市規劃師通過規劃高密度的大型建筑來開放跟多的地面空間�,將地面還給人類��,形成更加綠色舒適的地面空間����。而建筑師在組織大型建筑復雜的空間過程中會產生更多的開放空間�。這些空間被設計成花園,城市客廳��,社區廣場等�����,同時也成為了新加坡獨特的城市名片����。

建設政策鼓勵建設公共空間

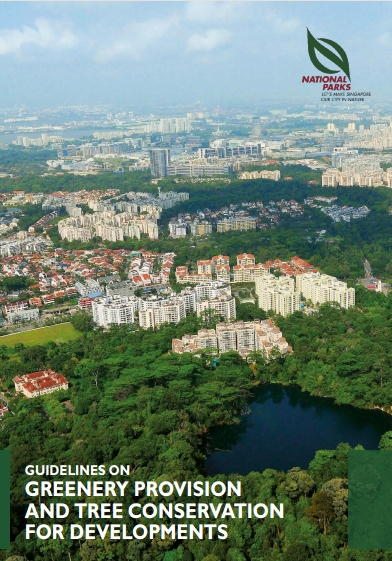

《綠化提供和樹木保護指南》是國家公園委員會(NParks)與開發商����、業主、合格人士���、專業人士和其他公共機構密切合作,以達到“自然城市”的建設愿景所編寫的城市建設指導性手冊���。這本手冊提出了從城市尺度到建筑尺度的多種設計規范和要求����。

圖源網絡

例如建筑面積的7%被強制要求開放為公共空間,提供休憩用地作公園使用��。這些休憩用地將歸政府所有��。些開放空間可以包括泳池�、健身房��、兒童活動場地等基礎設計�����,也可以是公園、綠地等。然后交給NParks進行后續管理。

社區中心和學校門口的開放空間

圖片來源:Serie Architects + Multiply Architects

盧卡斯影業新區域總部大樓地塊的公共空間?Aedas

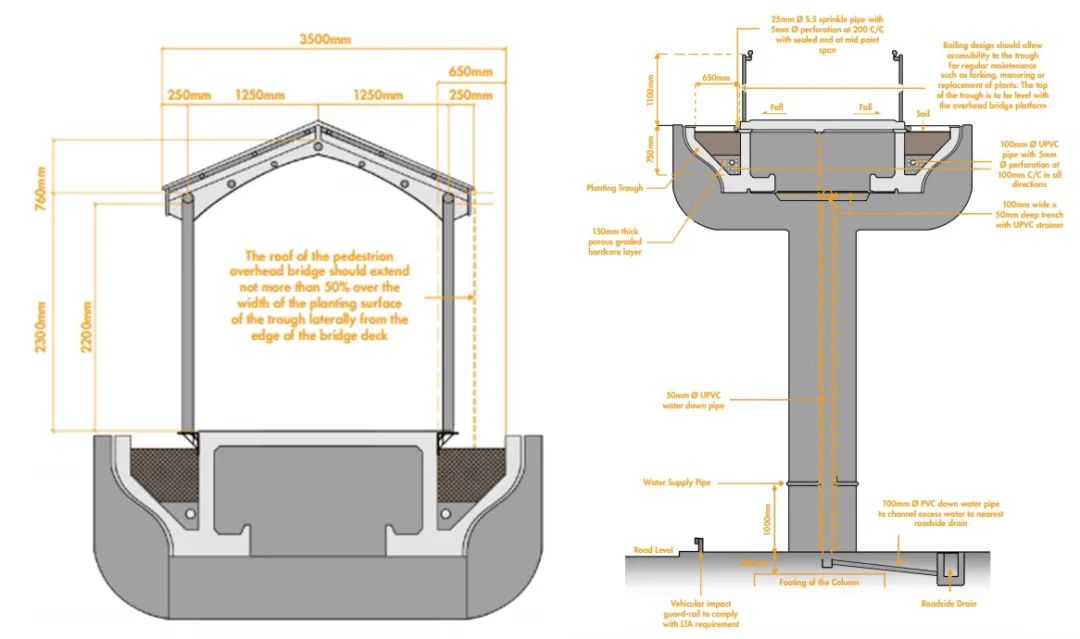

除了房地產的開發,道路,天橋等基礎設計也有統一的綠色建設規范�。為了軟化基礎設施建設給城市帶來的壓迫感����,所有的過街天橋以及路邊���,停車場等一起組成了綠色無處不在的街景模式��。

行人天橋槽內連續種植灌木 圖片來源《GUIDELINES ON GREENERY PROVISION AND TREE CONSERVATION FOR DEVELOPMENTS》

行人天橋標準設計 圖片來源《GUIDELINES ON GREENERY PROVISION AND TREE CONSERVATION FOR DEVELOPMENTS》

通過社區參與提高公共意識

在現行的2019總體規劃草案確定之前�,政府在2016-2018年之間在一些街區通過舉辦展覽的方式讓居民更多了解建設計劃�。通過這些展覽,政府得以征詢公眾及主要持份者的意見���,并進一步完善建議書,然后提交《2019年總體規劃草圖》�����。

2017年在裕廊東的裕廊街區規劃展覽 圖片來源https://www.ura.gov.sg/

2019年在烏節路的規劃展覽 圖片來源https://www.ura.gov.sg/

此之外����,社區參與是新加坡一直踐行的設計內容����。居民,社區工作人員等利益相關者都會定期參與社區設計的研討會�,以確定社區發展的方向����。在一些歷史保護街區����,居民的建議更加被重視,設計師與社區共同營造公共空間����,創建更有活力的社區����。讓更多的公眾參與敘述建筑遺產的故事。

花拉公園和Lorong Chuan的社區參與研討會 圖片來源https://www.ura.gov.sg/

公共空間的建筑演繹

連廊空使建筑開放更多的公共空間

出于對熱帶季風氣候的適應����,新加坡的建筑都由帶雨棚的連廊連接�����。無論是暴雨還是晴天,在新加坡出行都可以不帶傘����。連續的灰空間和連廊不僅為行人提供方便還為每個建筑都提供了公共空間����。

新加坡國立大學建筑學院不同教學樓之間的連廊不僅被營造出置身花園的氛圍�,也是學生在空閑時間駐足閑聊和休息的首選地����。

圖片來源NUS College of Design and Engineering

SPARK在新加坡克拉碼頭和升喜廊創新建筑入口設計改造也形成了城市的開放公共空間,并且和城市的連續灰空間系統相結合���。

?SPARK

綠色的共享層成為摩天大樓的標配

高層建筑中的綠色建設指標讓高樓林立的新加坡逃離鋼筋混凝土森林的現代化城市標簽,成為熱帶的城市花園�。同時�����,樓宇中的開放共享空間也成為了建筑師的畫板,描繪獨一無二的新加坡摩天大樓的畫卷�����。

CapitaSpring是一座280米的高樓綠洲����,它延續了新加坡垂直都市的先鋒理念,將餐廳���、辦公空間、公寓和空中花園等一系列多元的空間涵蓋于地面上的51個樓層��。如幕簾般拉開的垂直元素分布在建筑的多個立面��,包裹著空中花園���??偯娣e達到8300平方米���,容納超過8萬株植物����。

?BIG

KPF設計的羅敏申大廈座落在東海岸的CBD區域����。略高于街面的裙樓體量,增強連接地面入口到中庭花園之間空間的寬敞感與連續性。該中庭成為辦公大堂��、商業和餐飲空間交匯的中心����,面朝羅賓遜路的落地窗則促進室內與街景之間的對話。

?KPF

WOHA所設計的Oasia酒店聳立在新加坡高樓云集的中央商務區之中。與在氣候溫和的西方國家演變而成的��、以通透玻璃幕墻為立面的封閉型摩天大樓原型所不同����,這座位于炎熱地區的塔樓運用鮮艷的紅色表皮和空中花園相結合,營造出充滿生機的空間氛圍,為摩天大樓設計提供了一種新思路�。

?WOHA

HDB的共享空間

HDB(Housing and Development Board)是新加坡政府為了解決高密度城市中住房需求所開發的住房模式��。高密度的住宅擁有激發公共活動的潛力。開放的底層空間和空中花園是居民進行公共活動和日常交流的主要場所。

達士嶺組屋項目位于公共私人混合的高層住宅區內,社區生活的豐富性和可持續性也設計的主題��。此項目全部的公共區域都面對公眾開放��。公共空間��,外部區域和共享空間交織在一起在成群的塔樓中穿拆錯落的出現����,從地面層到頂層中穿梭自如��。

?WOHA

新加坡的小販文化也是公共空間中不可或缺的組成部分���,同時也體現著共享的生活方式���。相比于在家做飯,新加坡居民更加喜愛外出用餐,而每個社區必備的食閣也是居民產生交流的場所����。老巴剎是坐落在新加坡CBD的著名食閣����。僅有一層的建筑在眾多超高層建筑的包圍下格外突出����。食閣中的食品價格親民,且擁有多元和包容的餐飲文化,是新加坡打工人在繁忙生活中體驗生公共生活的休憩地�。

圖源網絡

后記

新加坡是以“自然城市”為設計目標的城市先鋒�����。在開發的過程中,設計師們在探索打破冰冷鋼筋混凝土城市的出路�����,實踐更加豐富的現代花園建筑原型��。在這個文化包容開放的熱帶城市中蘊含著無限實現綠色和享城市愿景的可能性�����。

發文編輯|Mel

專欄編輯|Heloise

審核編輯|07

Reference

http://www.pku.tech/4872.html

"/>

"/>

"/>

"/>