"/>

"/>

"/>

"/>

想必「星球大戰(zhàn)」的影迷們都對(duì)盧克·天行者童年故居的場(chǎng)景記憶猶新。在電影中,廣袤的沙漠中矗立著那座神秘而獨(dú)特的谷倉(cāng),這一經(jīng)典場(chǎng)景其實(shí)取景于突尼斯的一個(gè)真實(shí)谷倉(cāng)。電影中,這座谷倉(cāng)不僅是盧克成長(zhǎng)的地方,更是他夢(mèng)開(kāi)始的地方。

想必「星球大戰(zhàn)」的影迷們都對(duì)盧克·天行者童年故居的場(chǎng)景記憶猶新。在電影中,廣袤的沙漠中矗立著那座神秘而獨(dú)特的谷倉(cāng),這一經(jīng)典場(chǎng)景其實(shí)取景于突尼斯的一個(gè)真實(shí)谷倉(cāng)。電影中,這座谷倉(cāng)不僅是盧克成長(zhǎng)的地方,更是他夢(mèng)開(kāi)始的地方。

《星球大戰(zhàn)》

而近年來(lái),在全球應(yīng)對(duì)氣候變化和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的浪潮中,舊工業(yè)建筑的改造正成為城市更新的熱點(diǎn)話題。隨著世界各地越來(lái)越多的城市提出碳中和目標(biāo),廢棄建筑的再利用不僅成為環(huán)保的象征,更是創(chuàng)意和文化復(fù)興的重要體現(xiàn)。最近,全球范圍內(nèi)的綠色建筑和可持續(xù)城市發(fā)展峰會(huì)紛紛聚焦于如何利用現(xiàn)有資源,減少碳足跡,提升城市活力。

2050達(dá)到凈零排放的目標(biāo)

同時(shí)越來(lái)越多的舊谷倉(cāng)通過(guò)創(chuàng)新改造,變身為現(xiàn)代城市的藝術(shù)與文化地標(biāo)。它們不僅保留了歷史的厚重感,還融入了現(xiàn)代設(shè)計(jì)元素,成為城市更新和可持續(xù)發(fā)展的典范。接下來(lái),我們將一起探索這些充滿創(chuàng)意的谷倉(cāng)改造案例,看看它們?nèi)绾卧诔鞘兄兄匦露x自己的角色。

作者|張碩桐

本欄目文章為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺(tái)觀點(diǎn)和立場(chǎng)

現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)先驅(qū)的誕生

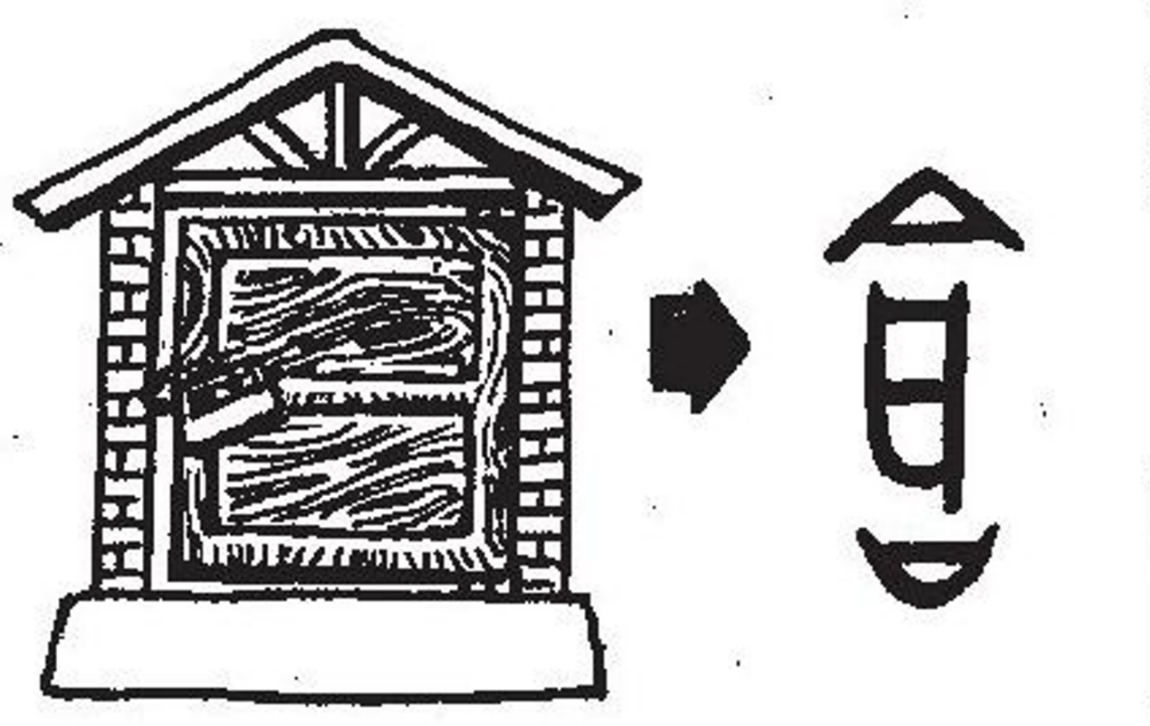

“倉(cāng)”甲骨文

在甲骨文中,“倉(cāng)”字的形象就像一座存放糧食的房子,這展示了谷倉(cāng)的原始形態(tài)。河南出土的漢代糧倉(cāng)明器,更加形象地反映了古代谷倉(cāng)的結(jié)構(gòu)和用途。這些古老的谷倉(cāng)是當(dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)社會(huì)的重要設(shè)施,負(fù)責(zé)儲(chǔ)存和保護(hù)糧食,確保人們?cè)陴嚮臅r(shí)有足夠的儲(chǔ)備。

古希臘花瓶形狀的糧倉(cāng),公元前 700/650 年 ?雅典 Kerameikos 考古博物館

東漢 彩繪陶倉(cāng)樓 河南滎陽(yáng)漢王村出土 ?中國(guó)國(guó)家博物館

農(nóng)耕時(shí)代的守護(hù)者

筒倉(cāng)建筑的歷史最早可以追溯到古代農(nóng)業(yè)社會(huì),當(dāng)時(shí)人們需要有效地儲(chǔ)存糧食和其他農(nóng)產(chǎn)品。最早的筒倉(cāng)形式是簡(jiǎn)單的土堆或石砌結(jié)構(gòu),主要用于儲(chǔ)存谷物。這些早期的筒倉(cāng)設(shè)計(jì)相對(duì)原始,但其基本功能已經(jīng)確立,即保護(hù)農(nóng)作物免受氣候變化、害蟲(chóng)和盜竊的影響。

墨西哥的錐形谷物筒倉(cāng) ?Diego Delso

當(dāng)時(shí)的筒倉(cāng)通常是地下或地上的圓柱形結(jié)構(gòu),使用泥土、石塊或木材建造。這些筒倉(cāng)不僅儲(chǔ)存糧食,還用于存放其他農(nóng)產(chǎn)品,如飼料、種子等。隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的發(fā)展,中世紀(jì)時(shí)期的筒倉(cāng)變得更加復(fù)雜和有效。石砌筒倉(cāng)和木結(jié)構(gòu)筒倉(cāng)在這一時(shí)期變得更加普遍,特別是在歐洲和亞洲的一些農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。

工業(yè)時(shí)代的巨人

工業(yè)革命帶來(lái)了農(nóng)業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)的巨大變革,筒倉(cāng)建筑也隨之發(fā)生了顯著變化。大規(guī)模生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)男枨笸苿?dòng)了更大、更堅(jiān)固的筒倉(cāng)設(shè)計(jì)。19世紀(jì)末和20世紀(jì)初,隨著金屬材料的廣泛應(yīng)用,金屬筒倉(cāng)開(kāi)始出現(xiàn)。這些筒倉(cāng)通常由鋼鐵建造,具有更高的耐久性和防護(hù)能力。

南非北開(kāi)普省Modderrivier(泥河)的糧倉(cāng)

20世紀(jì)初,混凝土成為筒倉(cāng)建設(shè)的主要材料。混凝土筒倉(cāng)不僅堅(jiān)固耐用,還能夠建造得更高、更大,以滿足大規(guī)模儲(chǔ)存的需求。這一時(shí)期的筒倉(cāng)不僅用于農(nóng)業(yè),還廣泛應(yīng)用于工業(yè),如水泥儲(chǔ)存、煤炭?jī)?chǔ)存等。

被遺忘的現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)先驅(qū)

談起現(xiàn)代主義建筑,想必所有人都對(duì)四位大師,以及包豪斯學(xué)派耳熟能詳,甚至?xí)r常將“l(fā)ess is more”掛在嘴邊。但是如果說(shuō)筒倉(cāng)才是實(shí)際的現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)先驅(qū),甚至還可以說(shuō)引起了建筑界最早期的“版權(quán)之爭(zhēng)”,可能就鮮為人知了。

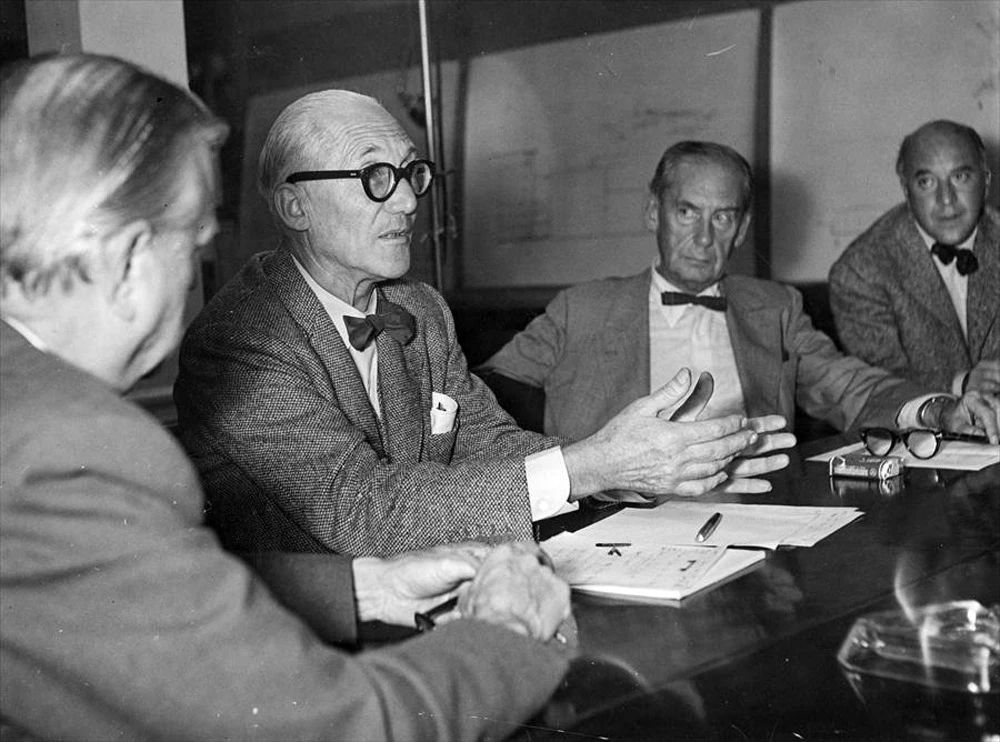

Le Corbusier, Walter Gropius, and Ernesto Rogers, 1950 ?voxsartoria

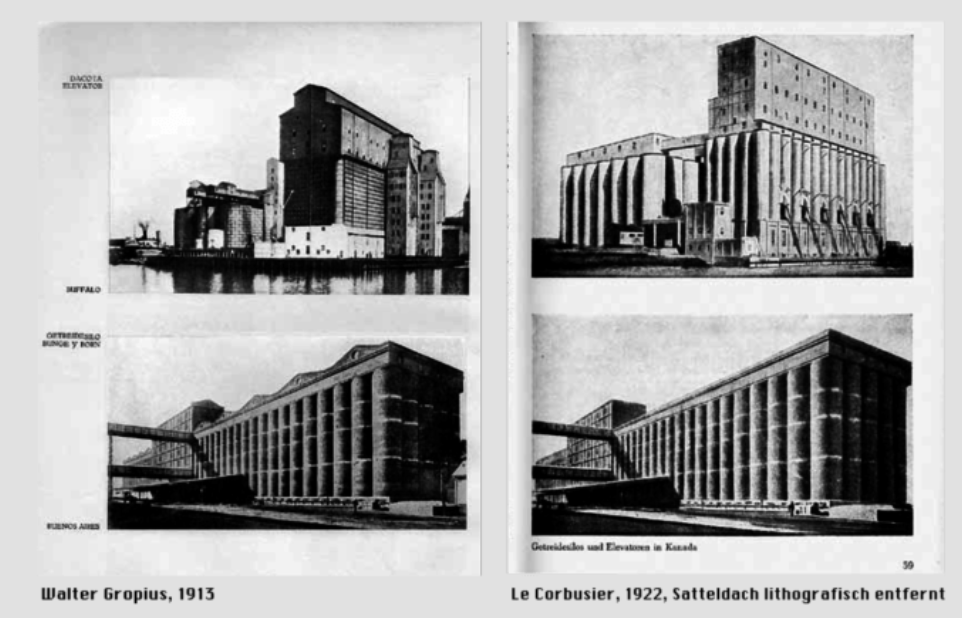

這得追溯到20世紀(jì)初的現(xiàn)代主義建筑師們。在那個(gè)時(shí)代,著名建筑師勒·柯布西耶(Le Corbusier)和瓦爾特·格羅皮烏斯(Walter Gropius)都對(duì)谷倉(cāng)有著濃厚的興趣。格羅皮烏斯率先在1913年發(fā)表了一組他在紐約水牛城拍攝的谷倉(cāng)照片,這些照片展示了谷倉(cāng)作為工業(yè)建筑的壯麗與美感。

格羅皮烏斯與柯布西耶使用的同一組照片

勒·柯布西耶看到這些照片后也被深深吸引,但他并沒(méi)有滿足于僅僅欣賞。他決定使用格羅皮烏斯拍攝的同一組照片,并在自己的書《走向新建筑》中進(jìn)行發(fā)表。更有趣的是,勒·柯布西耶還對(duì)這些照片進(jìn)行了修改,以符合他自己的建筑理念。這一舉動(dòng)不僅展示了他對(duì)谷倉(cāng)設(shè)計(jì)的熱愛(ài),也顯示了他對(duì)建筑藝術(shù)的獨(dú)特視角和幽默感。

谷倉(cāng)對(duì)幾位現(xiàn)代主義大師產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,并直接引導(dǎo)了后來(lái)創(chuàng)立的包豪斯學(xué)派。格羅皮烏斯在1919年創(chuàng)立了包豪斯學(xué)校,這一現(xiàn)代主義學(xué)派強(qiáng)調(diào)功能主義、簡(jiǎn)潔性和工業(yè)生產(chǎn)的美學(xué),而谷倉(cāng)作為一種簡(jiǎn)潔而功能性極強(qiáng)的建筑形式,正契合了包豪斯的設(shè)計(jì)理念。勒·柯布西耶則在他的建筑理論中多次引用谷倉(cāng)的設(shè)計(jì)元素,強(qiáng)調(diào)建筑應(yīng)如機(jī)器般高效和實(shí)用。

Bauhaus ?Gili Merin

事實(shí)上,谷倉(cāng)的設(shè)計(jì)理念不僅影響了建筑學(xué)的發(fā)展,還對(duì)整個(gè)現(xiàn)代主義運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。現(xiàn)代主義者們通過(guò)觀察和研究這些工業(yè)建筑,提煉出了許多新的建筑概念和設(shè)計(jì)方法,使得現(xiàn)代建筑在形式和功能上得到了前所未有的提升。

“丑陋巨人”的蛻變

而使得筒倉(cāng)成為藝術(shù)之地的起源,可以追溯到20世紀(jì)中后期,當(dāng)時(shí)一系列經(jīng)濟(jì)和社會(huì)因素促使人們重新思考工業(yè)遺產(chǎn)的價(jià)值。隨著工業(yè)化的推進(jìn),許多傳統(tǒng)筒倉(cāng)逐漸廢棄,這些巨大的空置空間引起了藝術(shù)家和建筑師的興趣。

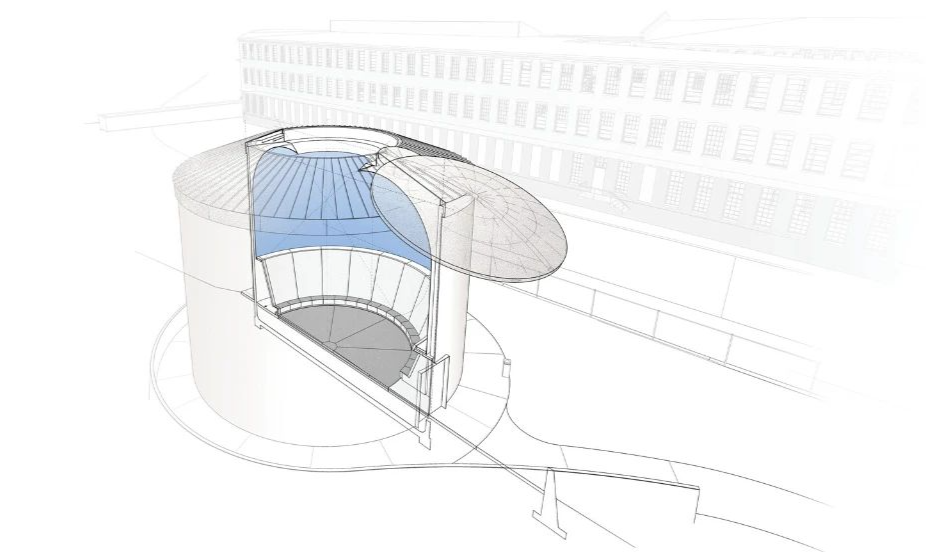

美國(guó)藝術(shù)家詹姆斯·特瑞爾(James Turrell)作為光與空間藝術(shù)的代表,他在20世紀(jì)70年代開(kāi)始利用廢棄的工業(yè)空間,包括筒倉(cāng)進(jìn)行光影裝置藝術(shù)的創(chuàng)作。他的 Skyspaces 項(xiàng)目充當(dāng)肉眼天文臺(tái),使游客能夠通過(guò)觀察天體現(xiàn)象進(jìn)行思考。第一個(gè) Skyspace 是由藝術(shù)家于1974年制作的,從那時(shí)起,Turrell 在全球范圍內(nèi)創(chuàng)作了80多件這樣的公共和私人作品。

“你可以讓天空變成任何你選擇的顏色”

——詹姆斯·特瑞爾

C.A.V.U. ?James Turrell

而他最大的獨(dú)立作品C.A.V.U.,是最初被用作校園綜合體的備用消防源的混凝土水箱。Turrell 的想法通過(guò)現(xiàn)代照明技術(shù)、可編程控制和由輕質(zhì)材料制成的機(jī)電圓頂?shù)玫綄?shí)施,這些圓頂可提供完全的光線和天氣密封。

C.A.V.U. ?James Turrell

該光圈將在黃昏和黎明時(shí)將空間暴露在天空中,而微妙的內(nèi)部照明則與日落和日出期間自然光的變化相得益彰。在一整天的時(shí)間里,穹頂將被密封,整個(gè)空間將作為一個(gè)多感官環(huán)境發(fā)揮作用,光線投射到圓柱形的內(nèi)墻、圓頂天花板和聲音上,這些聲音被建筑的輪廓所改變。

The factory ?Ricardo Bofill

“我認(rèn)為一個(gè)可怕的東西可以變成非常美麗的東西,就像愚蠢有時(shí)可以變成天才一樣。”

——里卡多·波菲

同一時(shí)期,剛剛完成“紀(jì)念碑谷”的建筑師里卡多·博菲爾(Ricardo Bofill),正處于創(chuàng)意感迸發(fā)的階段。他無(wú)意中在巴塞羅那郊區(qū)發(fā)現(xiàn)了一家被拆除的水泥廠。他想到如果將一個(gè)廢棄和污染的空間變成一個(gè)可以居住的地方,那么用博菲爾自己的話說(shuō):“這個(gè)建筑群是一片綠洲,同時(shí)又是一個(gè)遠(yuǎn)離城市的修道院。”

The factory ?Ricardo Bofill

當(dāng)Bofill第一次到達(dá)時(shí),該地塊擁有30個(gè)巨大的筒倉(cāng),4000多米的地下隧道,機(jī)房等。這座工廠被遺棄,部分成為廢墟,是超現(xiàn)實(shí)主義元素的匯編:爬上無(wú)處可去的樓梯,強(qiáng)大的鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),什么也支撐不住,懸在空中的鐵片,巨大的空地仍然充滿了魔法。

The factory ?Ricardo Bofill

一旦當(dāng)空間被確定,水泥被清除掉,建筑被新種植的綠色植物覆蓋,同時(shí)將工廠的功能轉(zhuǎn)變成了建筑事務(wù)所的總部。筒倉(cāng)被改建成了工作室,一個(gè)制作模型的實(shí)驗(yàn)室,檔案室,圖書室,同時(shí)一個(gè)大的工業(yè)空間被改造成了現(xiàn)在我們稱為“大禮堂” ,用于會(huì)議以及相關(guān)的展示,演講,音樂(lè)會(huì)和所與建筑設(shè)計(jì)事業(yè)有關(guān)的文化活動(dòng)。整個(gè)綜合建筑矗立在布滿桉樹(shù),棕櫚樹(shù),橄欖樹(shù)和柏樹(shù)的花園中。最后深愛(ài)于此的里卡多?波菲也將住宅安置在這里。

全球視野下的筒倉(cāng)傳奇

所以誰(shuí)又能想到,曾經(jīng)裝滿糧食的筒倉(cāng),如今成了都市社交以及藝術(shù)駐扎的新熱點(diǎn)?讓我們一起走進(jìn)近期令人驚嘆的筒倉(cāng)改造案例,看看建筑師們?nèi)绾螌⑦@些老舊的工業(yè)遺跡,變成適應(yīng)現(xiàn)代生活的藝術(shù)品。

工業(yè)遺產(chǎn)的社交新生

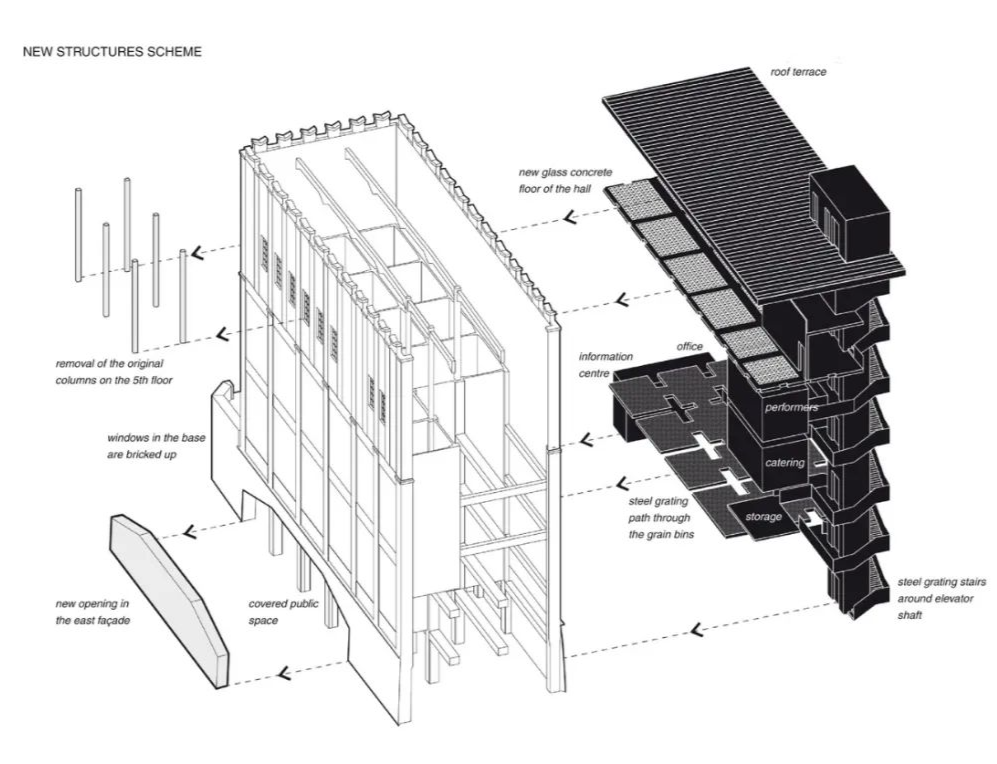

全自動(dòng)磨坊谷倉(cāng)改造

捷克 Prok? P?ikryl architekti 2024

Automatic Mills Grain Silo Conversion ?Petr Polák

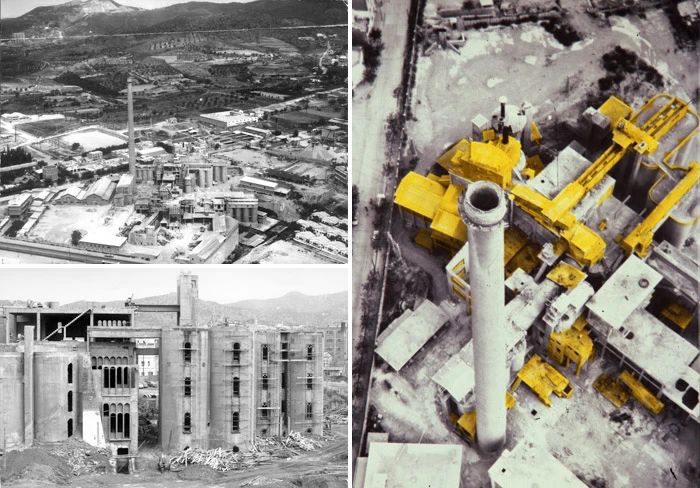

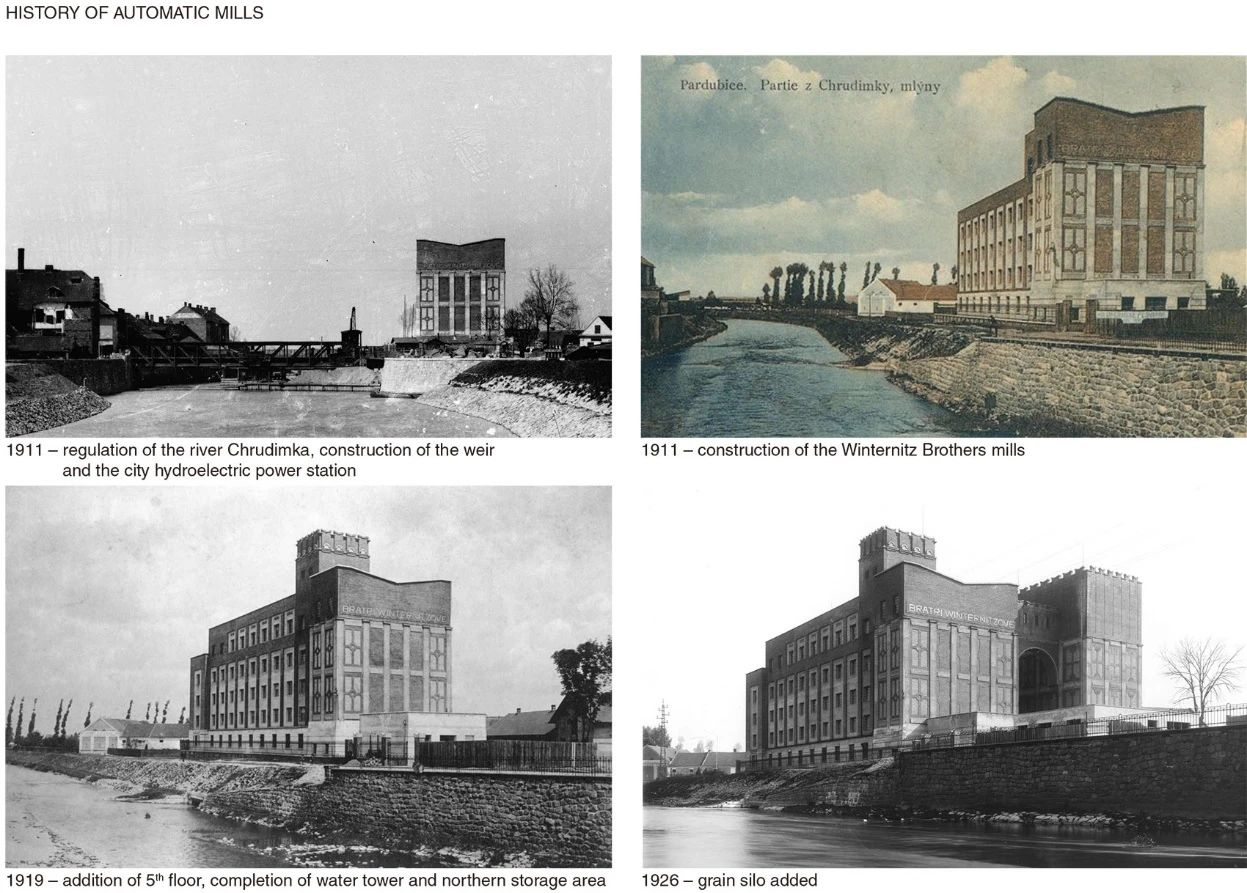

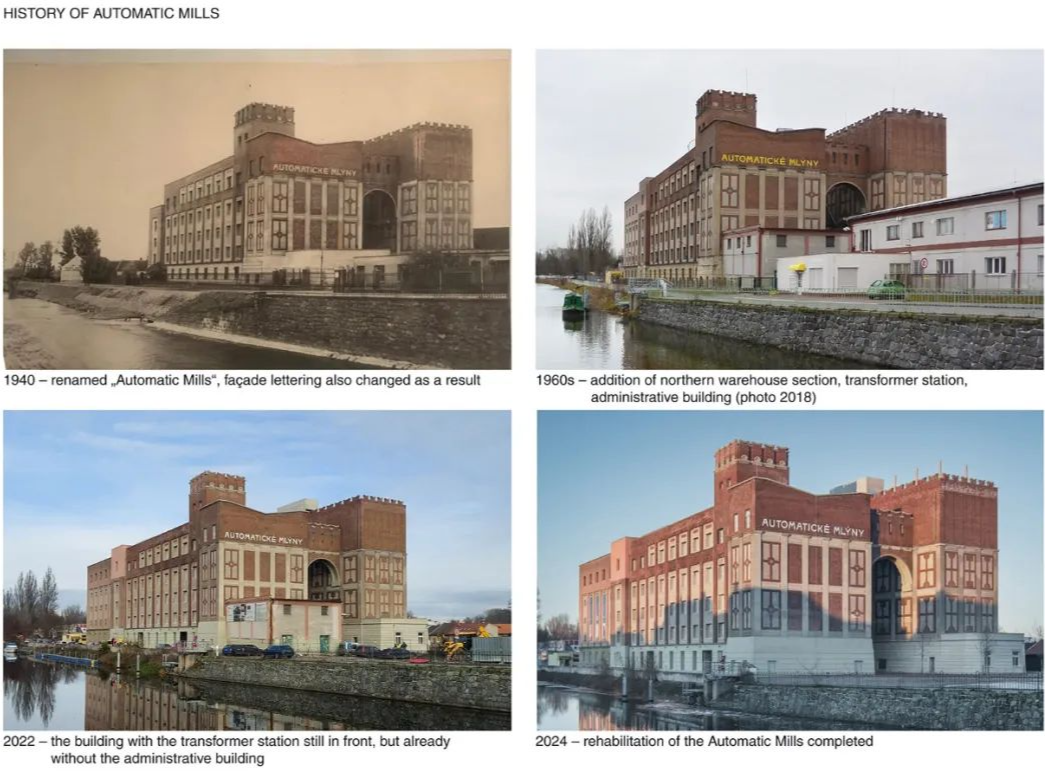

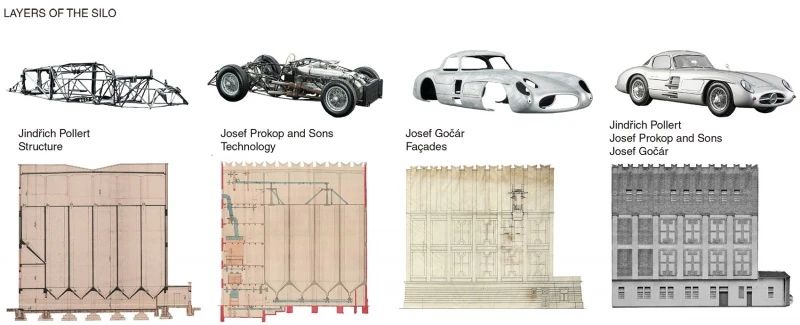

項(xiàng)目在捷克帕爾杜比采市中心的 Chrudimka 河畔,始建于1909年,由著名建筑師 Josef Go?ár 為 Winternitz 兄弟設(shè)計(jì)的。1924年,建筑群擴(kuò)展了一個(gè)糧倉(cāng)。磨坊建筑在百年內(nèi)一直用于工業(yè)生產(chǎn),直到2013年停止運(yùn)作。2016年,在自動(dòng)磨坊基金會(huì)的推動(dòng)下,這個(gè)歷史建筑群開(kāi)始向文化和社會(huì)功能區(qū)轉(zhuǎn)型。

historic photos ?Prok? P?ikryl architekti

改造后的谷倉(cāng)主要功能是社交活動(dòng)空間,取代了原來(lái)的工業(yè)用途。建筑的內(nèi)部設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)了其歷史和功能的融合,包括在第六層加入了一個(gè)大廳,并開(kāi)放了屋頂,以提供公共活動(dòng)空間。玻璃混凝土地板和輕便的鋼格棧道讓自然光穿透整個(gè)建筑,營(yíng)造出獨(dú)特的空間氛圍。

ground floor space ?Petr Polák

該項(xiàng)目保留了建筑的原始表皮肌理和結(jié)構(gòu),同時(shí)通過(guò)現(xiàn)代化的改造,使其適應(yīng)當(dāng)前的需求。這種結(jié)合工業(yè)遺產(chǎn)與現(xiàn)代設(shè)計(jì)的方式,不僅保護(hù)了歷史建筑,還為城市提供了一個(gè)新的社交和文化空間。項(xiàng)目展示了如何通過(guò)創(chuàng)新設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)舊工業(yè)建筑的再生與利用,為其他城市更新項(xiàng)目提供了寶貴的借鑒。

concept diagram ?Prok? P?ikryl architekti

多功能大廳可以當(dāng)作劇場(chǎng),舉辦演講,音樂(lè)會(huì)以及其他社會(huì)活動(dòng)。屋頂露臺(tái)的酒吧提供面向城市的新視野。展覽將在新建造的谷倉(cāng)中舉行,筒倉(cāng)的底層被改造成有頂棚的公共空間。地下層將為整個(gè)新廣場(chǎng)提供公共衛(wèi)生設(shè)施。

concept diagram ?Prok? P?ikryl architekti

而設(shè)計(jì)師對(duì)于室內(nèi)空間的改造是極為克制的。色彩和磚砌藝術(shù)都被限定于外立面,室內(nèi)則是相對(duì)溫和的,選用的材料也是標(biāo)準(zhǔn)化的,并且堅(jiān)持不刻意制造新與舊之間的對(duì)比。所有的原始表皮都得以保留,包括墻上的銅綠,各種鉆孔以及隔墻拆除以后留下的痕跡。總而言之,設(shè)計(jì)的目標(biāo)旨在延續(xù)并發(fā)展建筑的紀(jì)念性和合理性。

筒倉(cāng)內(nèi)部 ?Prok? P?ikryl architekti

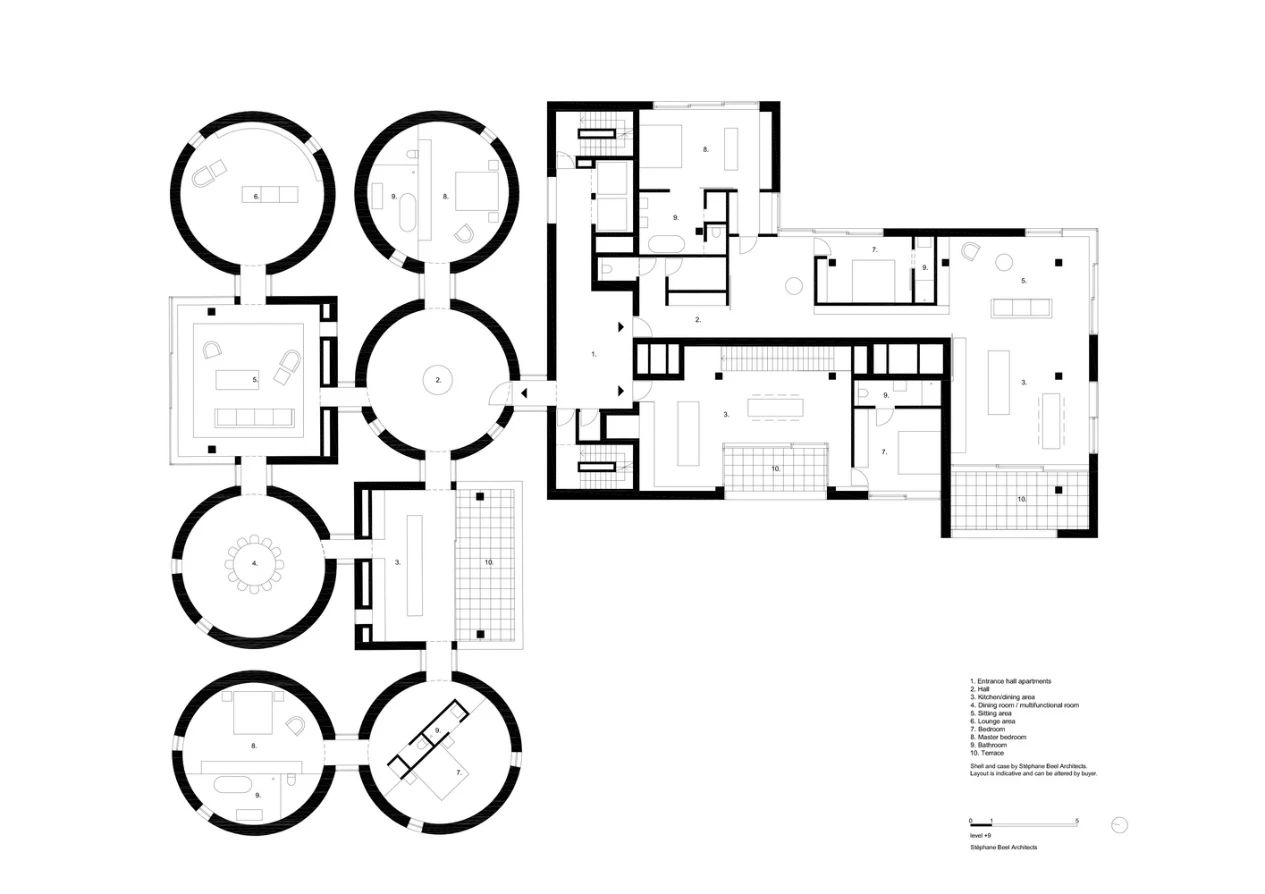

運(yùn)河旁的藝術(shù)殿堂

舊工業(yè)園區(qū)的復(fù)興

比利時(shí) Stéphane Beel 2015

位于比利時(shí) Wijnegem 的 Kanaal(運(yùn)河藝術(shù)綜合體)項(xiàng)目,由著名建筑師Stéphane Beel 設(shè)計(jì),是一個(gè)將工業(yè)遺產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)代藝術(shù)與居住空間的杰出案例。Kanaal 原為一個(gè)工業(yè)區(qū),包括一個(gè)酒廠和一系列的筒倉(cāng)。通過(guò)巧妙的設(shè)計(jì)與改造,這片區(qū)域已轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)集住宅、辦公、藝術(shù)畫廊和零售空間于一體的多功能綜合體。

Kanaal ?Jan Liegeois

Kanaal 項(xiàng)目的核心理念是尊重歷史,同時(shí)為未來(lái)創(chuàng)造價(jià)值。Stéphane Beel Architects 在設(shè)計(jì)中保留了原有建筑的工業(yè)特色,同時(shí)引入了現(xiàn)代建筑元素,使整個(gè)區(qū)域既具有歷史的厚重感,又充滿現(xiàn)代感。原有的筒倉(cāng)和工業(yè)建筑被保留下來(lái),并被改造成了藝術(shù)畫廊和創(chuàng)意工作空間。這種設(shè)計(jì)不僅尊重了歷史遺產(chǎn),還為城市帶來(lái)了新的文化和社會(huì)活力。

Kanaal ?Jan Liegeois

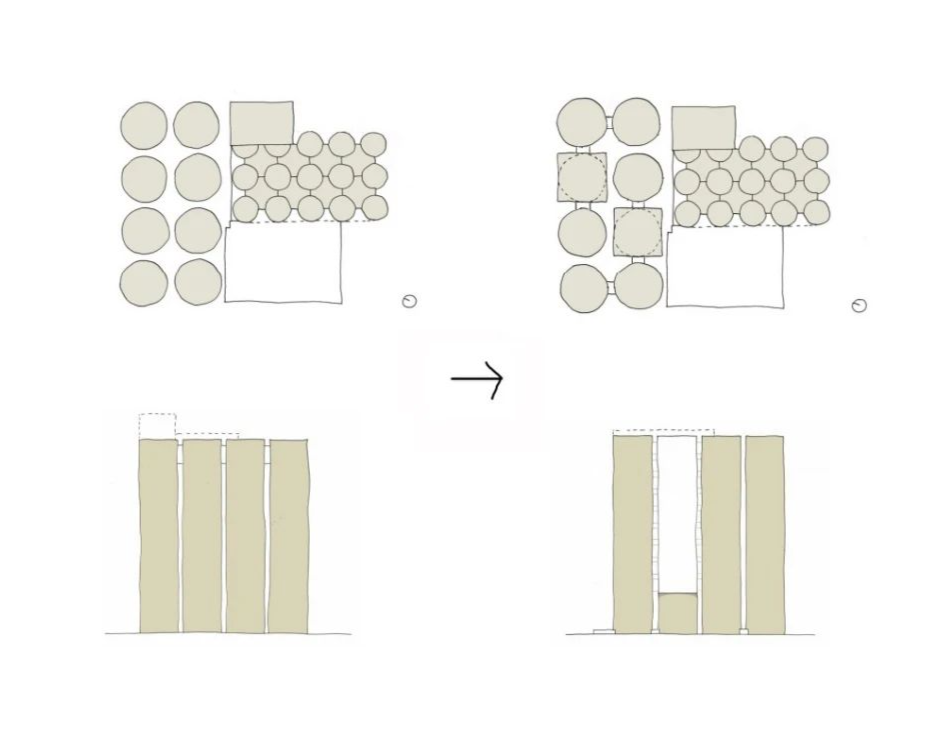

其中灰色筒倉(cāng)的升級(jí)是一項(xiàng)微妙的任務(wù)。該設(shè)計(jì)允許現(xiàn)有建筑物繼續(xù)存在并在未來(lái)發(fā)揮作用,但要在不危及筒倉(cāng)綜合體特性的情況下使新功能成功植入其中。而當(dāng)面對(duì)未來(lái)的居住功能,保證其可用景觀和自然光的宜居性成了項(xiàng)目必不可少的一項(xiàng)艱巨任務(wù)。為此設(shè)計(jì)師將其中兩個(gè)筒倉(cāng)移除,取而代之的是一個(gè)細(xì)長(zhǎng)并兼具透明性的玻璃筒倉(cāng)。

Kanaal ?Jan Liegeois

而剩下的六個(gè)筒倉(cāng)則被完整保留下來(lái),并在其中打開(kāi)若干開(kāi)口。這種干預(yù)創(chuàng)造了幾個(gè)住房單元。六個(gè)具有圓形平面的封閉空間(現(xiàn)有筒倉(cāng))和兩個(gè)具有方形平面的開(kāi)放空間(新筒倉(cāng))。方形空間(包含客廳)的開(kāi)放性使得保留封閉、堅(jiān)固的混凝土筒倉(cāng)成為可能。現(xiàn)有筒倉(cāng)中的開(kāi)口保持了結(jié)構(gòu)邏輯,并勾勒出特定的遠(yuǎn)景。

Kanaal ?Jan Liegeois

通過(guò)在現(xiàn)有筒倉(cāng)的相對(duì)兩側(cè)和中間放置新的透明筒倉(cāng),可以保留筒倉(cāng)復(fù)合體的外輪廓和堅(jiān)固性。所有現(xiàn)有筒倉(cāng)的底部都保持完整,并且在一個(gè)凸起的平臺(tái)上還提供了一個(gè)博物館空間和通往住房單元的入口。灰色筒倉(cāng)彼此分開(kāi),必要時(shí)通過(guò)玻璃橋連接起來(lái)。這兩個(gè)新的孤島遵循相同的邏輯。垂直循環(huán)與相鄰白色筒倉(cāng)的循環(huán)相結(jié)合,并與相同類型的橋梁相連。

Kanaal concept ?Jan Liegeois

時(shí)間的再書寫

上海民生碼頭八萬(wàn)噸筒倉(cāng)改造

八萬(wàn)噸筒倉(cāng) ?Atelier Deshaus

八萬(wàn)噸筒倉(cāng)是民生碼頭中最具震撼力的工業(yè)遺產(chǎn),雖然建成時(shí)間只有短短的22年,卻作為不會(huì)再出現(xiàn)的建筑空間類型而具有歷史遺產(chǎn)的保護(hù)價(jià)值。按照著名藝術(shù)史學(xué)家阿羅伊斯·李格爾(Alois Riegl)的分類法,它屬于“非有意創(chuàng)造的紀(jì)念物(Ungewollte Denkmal)”。作為曾經(jīng)的生產(chǎn)建筑,其原本的生產(chǎn)功能在城市的發(fā)展進(jìn)程中逐漸退去,留下空卻的建構(gòu)物已如廢墟般存在,這使曾經(jīng)在這個(gè)空間中所發(fā)生過(guò)的勞作不再成為關(guān)注的焦點(diǎn),反而是作為廢墟的筒倉(cāng)在建造時(shí)其建造邏輯因?yàn)楸澈蟮墓I(yè)生產(chǎn)的工具理性而突然成為城市中的野性力量,令人贊嘆不已。

民生碼頭 ?Atelier Deshaus

對(duì)待工業(yè)遺產(chǎn),“更新”的觀念與“原真性”保護(hù)修繕理念似乎永遠(yuǎn)存在某種矛盾,而事實(shí)上原真性在建筑脫離其原本的時(shí)代和社會(huì)背景的條件下也是不可再現(xiàn)的,工業(yè)遺產(chǎn)的修繕和保護(hù)更應(yīng)在延續(xù)和保護(hù)其歷史價(jià)值和文化意義的基礎(chǔ)上,使其在新的時(shí)代和社會(huì)背景中獲得新的價(jià)值和意義。

八萬(wàn)噸筒倉(cāng) ?Laurian Ghintiou

基于2023年的上海城市空間藝術(shù)季(SUSAS),八萬(wàn)噸筒倉(cāng)作為主展館便是在這一“改造性再利用”的原則下所進(jìn)行的一次空間再利用的積極嘗試,以藝術(shù)展覽為主要功能的城市公共文化空間是為八萬(wàn)噸筒倉(cāng)所尋找得非常適合的功能,能最大程度地符合現(xiàn)有筒倉(cāng)建筑相對(duì)封閉的空間狀態(tài)。

八萬(wàn)噸筒倉(cāng) ?Atelier Deshaus

本次藝術(shù)季主展館將主要使用筒倉(cāng)建筑的底層和頂層,由于筒倉(cāng)建筑高達(dá)48米,要將底層和最頂層的空間整合為同時(shí)使用的展覽空間,必須組織好順暢的展覽流線,同時(shí)也要處理好必要的消防疏散等設(shè)施。本次展覽流線組織的最重要的一個(gè)改造動(dòng)作是通過(guò)外掛一組自動(dòng)扶梯,將三層的人流直接引至頂層展廳。這樣人們?cè)趨⒄沟耐瑫r(shí)也能欣賞到北側(cè)黃浦江以及整個(gè)民生碼頭的壯麗景觀,除了懸浮在筒倉(cāng)外的外掛扶梯,筒倉(cāng)本身幾乎不做任何改動(dòng),極大地保留了筒倉(cāng)的原本風(fēng)貌,同時(shí)我們又能看到重新利用所注入的新能量。

八萬(wàn)噸筒倉(cāng) ?Atelier Deshaus

在原本封閉的倉(cāng)儲(chǔ)建筑在轉(zhuǎn)為公共文化空間時(shí)如何獲取必要的開(kāi)放性?如何建立在新時(shí)期的時(shí)間性與場(chǎng)所感?這組外掛扶梯無(wú)疑重新定位了八萬(wàn)噸筒倉(cāng)的位置:通過(guò)引入浦江景色去揭示它坐落在黃浦江邊這一事實(shí),同時(shí)將濱江公共空間帶入這座建筑。建筑公共性由此獲得,一種新的時(shí)間也被銘刻在舊有的時(shí)間上。

八萬(wàn)噸筒倉(cāng) ?Atelier Deshaus

從水泥廠到夢(mèng)想的方舟

張江水泥廠改造“張江之尚”

“張江之尚”

在浦東張江,擁有近半個(gè)世紀(jì)歷史的張江水泥廠正通過(guò)整體更新改造,打開(kāi)珍貴工業(yè)遺存與當(dāng)代城市環(huán)境的對(duì)話關(guān)系,釋放空間潛力,與城市發(fā)展共榮。日前,張江水泥廠改造項(xiàng)目“張江之尚”正式發(fā)布,項(xiàng)目由12位設(shè)計(jì)大師聯(lián)袂創(chuàng)意,由普利茲克獎(jiǎng)獲得者安藤忠雄領(lǐng)銜,姜平、馬巖松、柳亦春、劉宇揚(yáng)、莊慎、王碩、張斌、劉珩、雅克·費(fèi)爾葉、祝曉峰、德懷特·勞等國(guó)內(nèi)外知名建筑景觀大師聯(lián)袂設(shè)計(jì),后續(xù)交由同濟(jì)大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院整合大師方案并進(jìn)行深化設(shè)計(jì),確保高品質(zhì)落地。

“張江之尚”

張江水泥廠項(xiàng)目是由上海地產(chǎn)集團(tuán)采用自主更新的方式,以增資擴(kuò)股的方式引入具備豐富產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的張江集團(tuán)合作,融合市區(qū)兩級(jí)國(guó)有企業(yè)在開(kāi)發(fā)方面的資源,成立園區(qū)平臺(tái)公司推進(jìn)項(xiàng)目平臺(tái)產(chǎn)業(yè)雙認(rèn)定、工業(yè)用地轉(zhuǎn)型 C65 激活土地。

水泥廠原貌

張江水泥廠曾是上海三大水泥廠之一。通過(guò)更新再利用,保留“萬(wàn)米倉(cāng)”“水泥筒倉(cāng)”“窯尾塔”等歷史遺留工業(yè)建筑,發(fā)展研發(fā)、文體服務(wù)和創(chuàng)意商業(yè)配套,將水泥廠改造為產(chǎn)業(yè)共生、建筑多元、人文共享為一體的復(fù)合型產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

十聯(lián)筒 ?安藤忠雄事務(wù)所

例如立于川楊河北畔的萬(wàn)米倉(cāng),曾是往來(lái)船只將原材料送入水泥廠加工的第一站,也是水泥廠內(nèi)現(xiàn)存面積最大的建筑。其勢(shì)如萬(wàn)米畫卷的沿河立面是一代代上海人民的城市記憶。如今,雖褪去了昔日往來(lái)貨運(yùn)和工業(yè)生產(chǎn)的熙攘,萬(wàn)米倉(cāng)仍是川楊河畔連接張江副中心的重要城市節(jié)點(diǎn),與地標(biāo)張江“科學(xué)之門”雙子塔隔水相望。

萬(wàn)米倉(cāng)原貌 ?MAD

設(shè)計(jì)保留了萬(wàn)米倉(cāng)原有的工業(yè)建筑風(fēng)貌。老屋頂被拆除,取而代之的是一個(gè)如同來(lái)自未來(lái)的、方舟般的金屬“漂浮”空間。混凝土的粗糲感與金屬的光潔質(zhì)感形成強(qiáng)烈對(duì)比,來(lái)自不同時(shí)間維度的存在相互碰撞,產(chǎn)生的張力讓原已破敗的廠房產(chǎn)生新的生命力。

萬(wàn)米倉(cāng) ?MAD

原工業(yè)建筑斑駁的長(zhǎng)向立面經(jīng)修繕與加固后,成為新空間記憶和靈魂的一部分。朝向張江副中心的西側(cè)墻體被拆除,取而代之的是整面的懸索玻璃幕墻。玻璃幕墻相對(duì)原墻體的位置往后退,外側(cè)形成24小時(shí)開(kāi)放的城市公共空間。

通透的玻璃幕墻背后,明亮、開(kāi)闊的廠房空間一覽無(wú)余。設(shè)計(jì)利用萬(wàn)米倉(cāng)狹長(zhǎng)而高大的體量特點(diǎn),打造極具縱深感的室內(nèi)空間。人們步入內(nèi)部,映入眼簾的是徐徐展開(kāi)的巨大方舟。金屬懸梯直通屋面,吸引人踏上探尋未來(lái)與未知的旅程。

萬(wàn)米倉(cāng) ?MAD

“工業(yè)遺產(chǎn)之所以被保留和利用,不僅是因?yàn)槠渌休d的歷史記憶,更重要的是它能讓未來(lái)也具有某種歷史感。所以,我們?cè)谶@里并不需要去贊美和鞏固工業(yè)美學(xué),而更應(yīng)關(guān)注當(dāng)代和未來(lái)的精神。”

——馬巖松

萬(wàn)米倉(cāng) ?MAD

當(dāng)我們站在這些被改造的筒倉(cāng)前,仿佛置身于一場(chǎng)時(shí)光的芭蕾舞中。曾經(jīng),這些沉默的工業(yè)巨人默默地守護(hù)著糧食,支持著社會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn);而今天,它們則成了文化與藝術(shù)的舞臺(tái),承載著全新的使命和夢(mèng)想。

結(jié)語(yǔ)

從星球大戰(zhàn)中的盧克·天行者故居,到現(xiàn)代藝術(shù)家在筒倉(cāng)中的創(chuàng)意實(shí)驗(yàn),這些建筑不僅是物質(zhì)的實(shí)體,更是創(chuàng)意與歷史的交織。在古老的墻壁中,我們看見(jiàn)了未來(lái)的希望,聽(tīng)見(jiàn)了過(guò)去的回聲。這些曾經(jīng)的谷倉(cāng),如今正以全新的姿態(tài)引領(lǐng)我們走向未來(lái)。它們的改造不僅是建筑的重生,更是藝術(shù)與生活、歷史與未來(lái)之間的美麗舞蹈。

在筒倉(cāng)的每一磚一瓦中,藏著的是我們對(duì)變革的渴望和對(duì)歷史的尊重。也許,下一個(gè)創(chuàng)意的火花就在這些古老的墻壁之中等待著被點(diǎn)燃。誰(shuí)知道呢,也許我們每個(gè)人的心中,都藏著一個(gè)即將改造的筒倉(cāng),只等著被藝術(shù)和夢(mèng)想的光芒照亮!

發(fā)文編輯/網(wǎng)站審核|Yirou

版權(quán)?建道筑格ArchiDogs,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系media@archidogs.com

若有涉及任何版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。