20世紀10年代至20年代,有一批來自國內頂尖學府的學子受庚子賠款資助陸續出國留學,在西方教育體系的熏陶下,這批學子逐漸建立起近代首批學貫中西的知識分子群像,其中部分人成為了中國近代建筑界的先驅,例如呂彥直、楊廷寶、梁思成、童寯、林徽因等。留洋歸國后,他們不僅大面積參與了國家的城市建設,而且還搭建了中國建筑學的教育體系,對中國近代建筑的發展起到了積極的引導與促進作用。

1924年,清華學校留美學生渡洋途中

1924年,清華學校留美學生渡洋途中

賓大同窗,童寯、過元熙、陳植(來源:華廈基石:畢業于賓夕法尼亞大學的第一代建筑師,童明)

賓大同窗,童寯、過元熙、陳植(來源:華廈基石:畢業于賓夕法尼亞大學的第一代建筑師,童明)

在參與國家建設實踐的設計力量中,最為知名的建筑事務所有基泰工程司、華蓋建筑事務所等,而近代中國最早的一批建筑院校,如東北大學、中央大學、之江大學等也是由這批歸國學子創立。無獨有偶,不論是大量參與國家建設的執業建筑師抑或近代首批建筑院校的創立者,他們中的大多數都曾前往賓夕法尼亞大學建筑系留學,是自賓大畢業的我國第一代建筑師。

作者|胡珊

本欄目文章為作者個人觀點,不代表平臺觀點和立場

時代的選擇:庚子賠款后的賓大建筑留學潮

選擇前往賓大學習建筑絕非偶然。從時代背景來看,這批學子集中留學的時間恰逢一戰及二戰間隙,因此世界各國有了短暫的文化交流機會。我國國內局勢暫時平穩,以北平、南京、上海為代表的大都市涌現出前所未有的城市建設浪潮,這使得社會對于成熟職業建筑師的需求快速增長,而現實是中國近代以前并沒有建筑師這一職業,只有傳統的工匠,因此20世紀初中國城市的建設基本由經教會進入我國的外國建筑事務所主導。在“五四運動”下成長起來的新一代的知識分子已經接受了中西結合的大學教育,在庚子賠款的資助下,他們本著實業救國、中體西用的想法,決心學習外國先進的建筑知識而后建設中國。

20世紀20年代,賓夕法尼亞大學中國留學生。左三:陳植;右四:童寯

20世紀20年代,賓夕法尼亞大學中國留學生。左三:陳植;右四:童寯

1928年屆畢業照。后排左二:童寯

1928年屆畢業照。后排左二:童寯

1924年屆賓夕法尼亞大學建筑學會會員合影。第三排左三:路易·康;左五:楊廷寶

1924年屆賓夕法尼亞大學建筑學會會員合影。第三排左三:路易·康;左五:楊廷寶

另外,賓大建筑系在同時期的卓越水平也是諸多中國學子選擇的原因。在1910年-1930年之間,賓大建筑系逐漸成為全美建筑院校的巔峰,其中20年代被稱為“萊爾德-克瑞時代”(Era of Laird and Cret),即擔任系主任的瓦倫.萊爾德(Warren. P.Laird)與負責課程設計的保羅.克瑞(Paul Philippe cret)。不少留學生慕名前來,并在賓大接受了扎實的美式布扎體系訓練。

教育的模式:美式布扎體系的賓大建筑教育

因此,當我們談論近代中國第一建筑師時,必然不可忽略以賓大建筑教育為代表的美式布扎。事實上,美式布扎源于法式布扎,布扎(Beaux-Arts)一詞源自19世紀的法國,意為“美術”(Fine Art)。正如20世紀初中國學子赴美學習建筑一般,19世紀下半葉大量美國學子也前往其心中的古典藝術教育圣地—法國巴黎學習建筑,其學院代表是集建筑、雕塑、繪畫于一體的法國巴黎美術學院。巴黎美院將建筑認定為藝術,注重以古典比例控制建筑形體、以繪畫渲染的形式表達設計理念,并通過畫圖室繪圖(atelier training )以及組織設計競賽對學生進行職業訓練。

賓大建筑系大繪圖教室,右一為楊廷寶

第一次世界大戰期間,第一位接受法式布扎教育的美國留學生亨特(Richard Morris Hent)在完成了巴黎美院的建筑學習之后回到了美國,他建立了自己的工作室,參照法式布扎設置了工作室的課程體系,這也成為后來美式布扎的序言。1865年美國首個大學的建筑系在麻省理工建立,此后30年間,又有伊利諾伊大學、康奈爾大學、賓夕法尼亞大學、哈佛大學等院校相繼成立了自己的建筑系,這些建筑院校均是美式布扎教育體系的踐行地,其中賓大尤為突出。

在賓大“萊爾德-克瑞時代”,萊爾德關注建筑專業性的教育,而克瑞更關注建筑的藝術性,他們融合了關注藝術的法式布扎及重視技術構造的德國綜合理工模式,形成了賓大特色的美式布扎教育模式。在此理念的指引下,作為系主任的萊爾德為賓大建筑系組建了一支全面的教師隊伍,涵蓋了建筑歷史、藝術、建筑技術各領域,而克瑞主要負責建筑設計課程。這樣的教學理念在中國留學生的作業中也得以體現,從素描、水彩等作業能看到賓大布扎式非常古典、藝術的一面,從構造、技術等作業又能看到其關注建筑技術的一面。

左:童寯 唐三彩水彩畫;中:楊廷寶 宿舍過街樓拱門洞;右:童寯 費希爾大樓

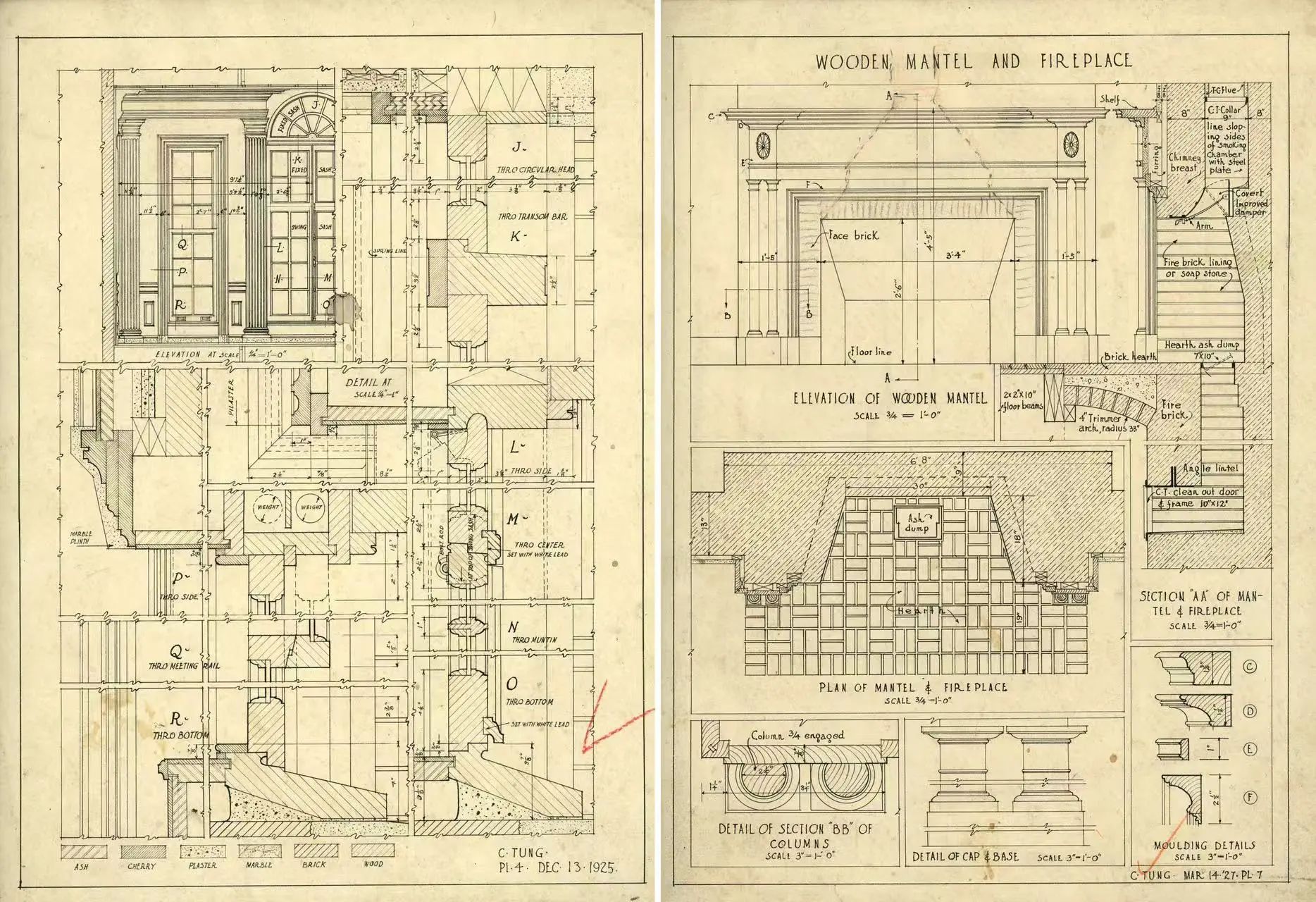

童寯 左:建筑構造課程作業;右:木制壁爐臺與壁爐

童寯 左:建筑構造課程作業;右:木制壁爐臺與壁爐

最早去到賓大建筑系留學的有朱彬、范文照、楊廷寶,他們都曾接受克瑞的悉心指導并在學業上取得了莫大的成就,當時尚在清華學堂的梁思成、陳植、童寯等人正是受到了激勵而后選擇了賓大作為留學院校。值得一提的是,因當時賓大建筑系尚不接受女性,因此致力于“通過學習西方經典建筑理念而使中華民族建筑屹立不倒”的林徽因被拒之門外,但她并未放棄,而是選擇了曲線救國的線路,一邊在賓大攻讀美術系課程,一邊輔修建筑系課程。

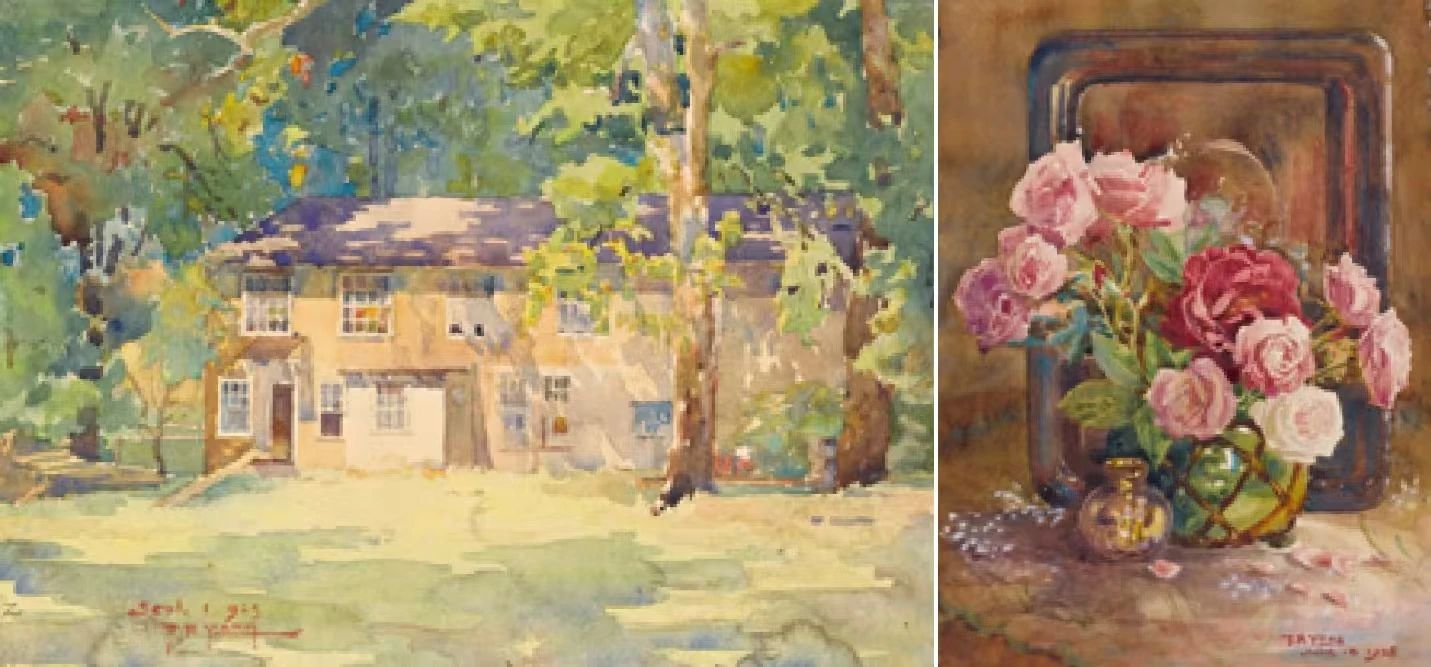

楊廷寶 左:費城美術館夏令營學校;右:玫瑰

楊廷寶 左:費城美術館夏令營學校;右:玫瑰

林徽因 左:家鄉;梁思成 右:霽清軒門

林徽因 左:家鄉;梁思成 右:霽清軒門

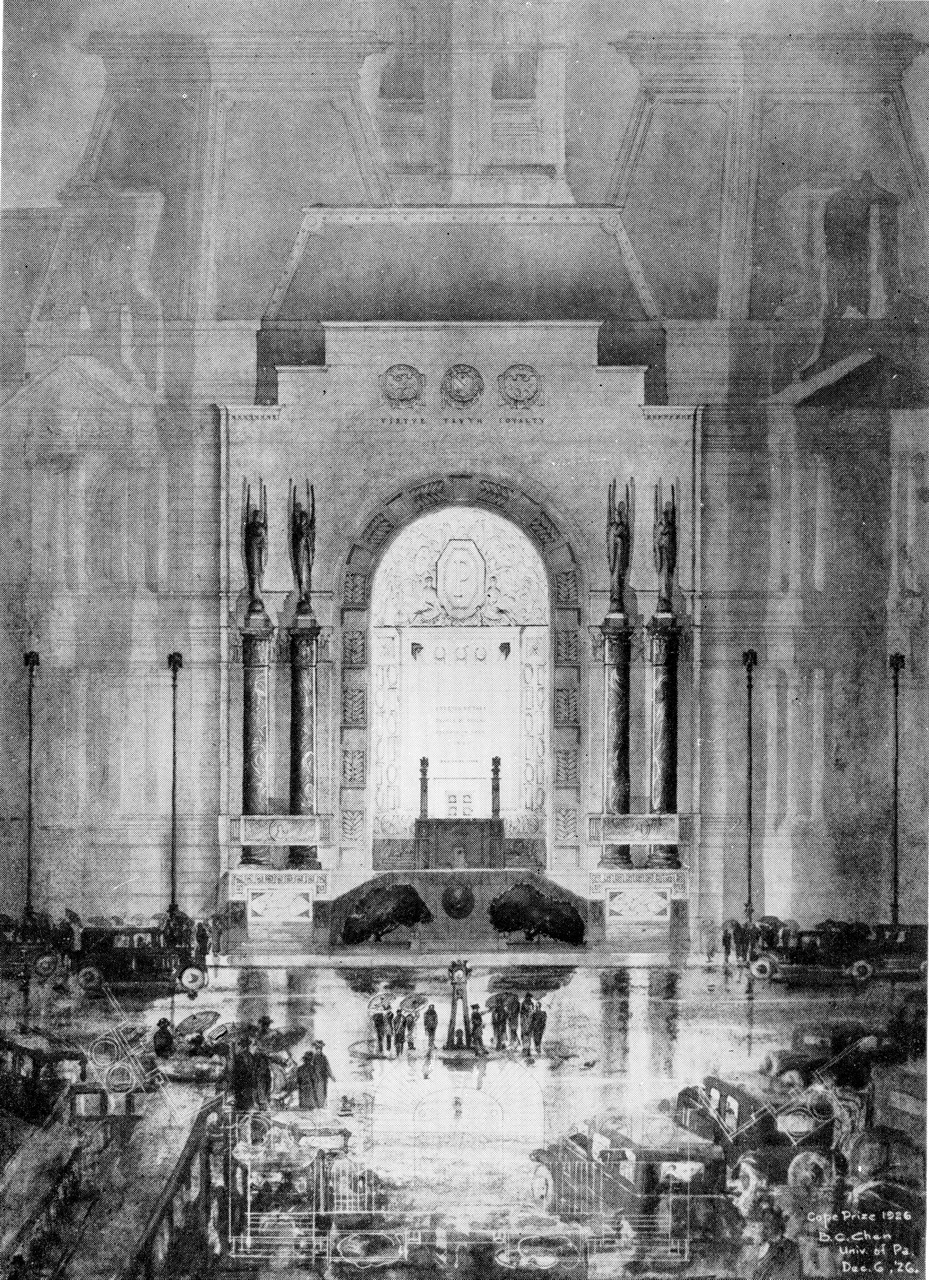

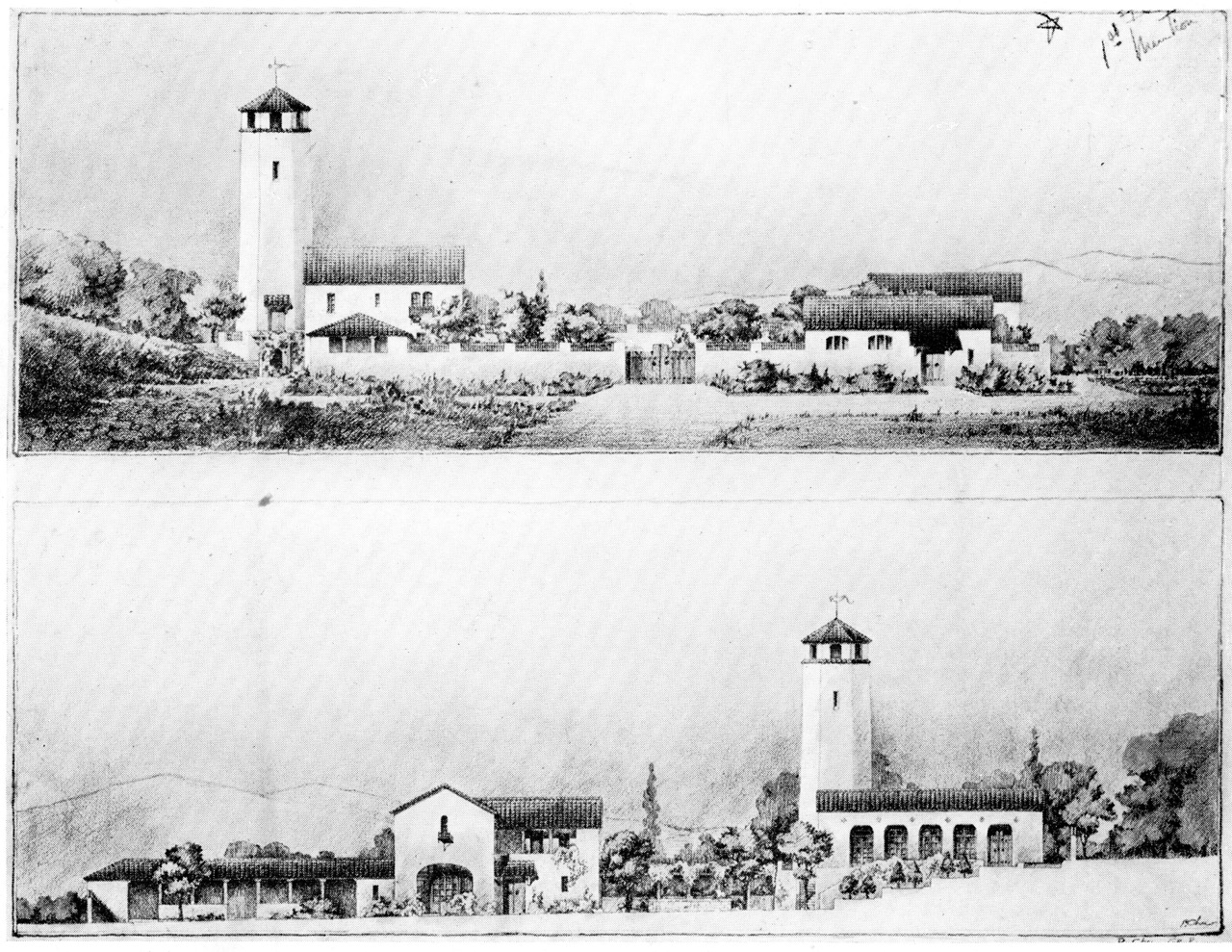

在美式布扎建筑教育體系中,院校學生在設計競賽中所獲得的獎項是一個非常重要的評價標準。賓大建筑系學生的競賽獲獎在很大程度上也提升了賓大建筑系的聲譽。1921年的法國建筑師協會大獎、1911-1914年連續4年的巴黎大獎均由賓大建筑系摘得,而中國留學生在設計競賽中也表現得十分優異,比如第一位到賓大建筑(美術學院成立前)留學的朱彬,三年級時憑借“中國之門”的設計奪得全美大學生競賽二等獎,1926年獲得柯浦紀念獎一等獎的陳植,還有畢業時被學院院長稱為“學院最出色的學生之一”的楊廷寶在賓大學習期間也獲得了許多卓越的競賽獎項。

陳植,市政廳沿帕克大道立面處理,沃特.柯浦紀念競賽一等獎,1927年(來源:賓大建筑系檔案館)

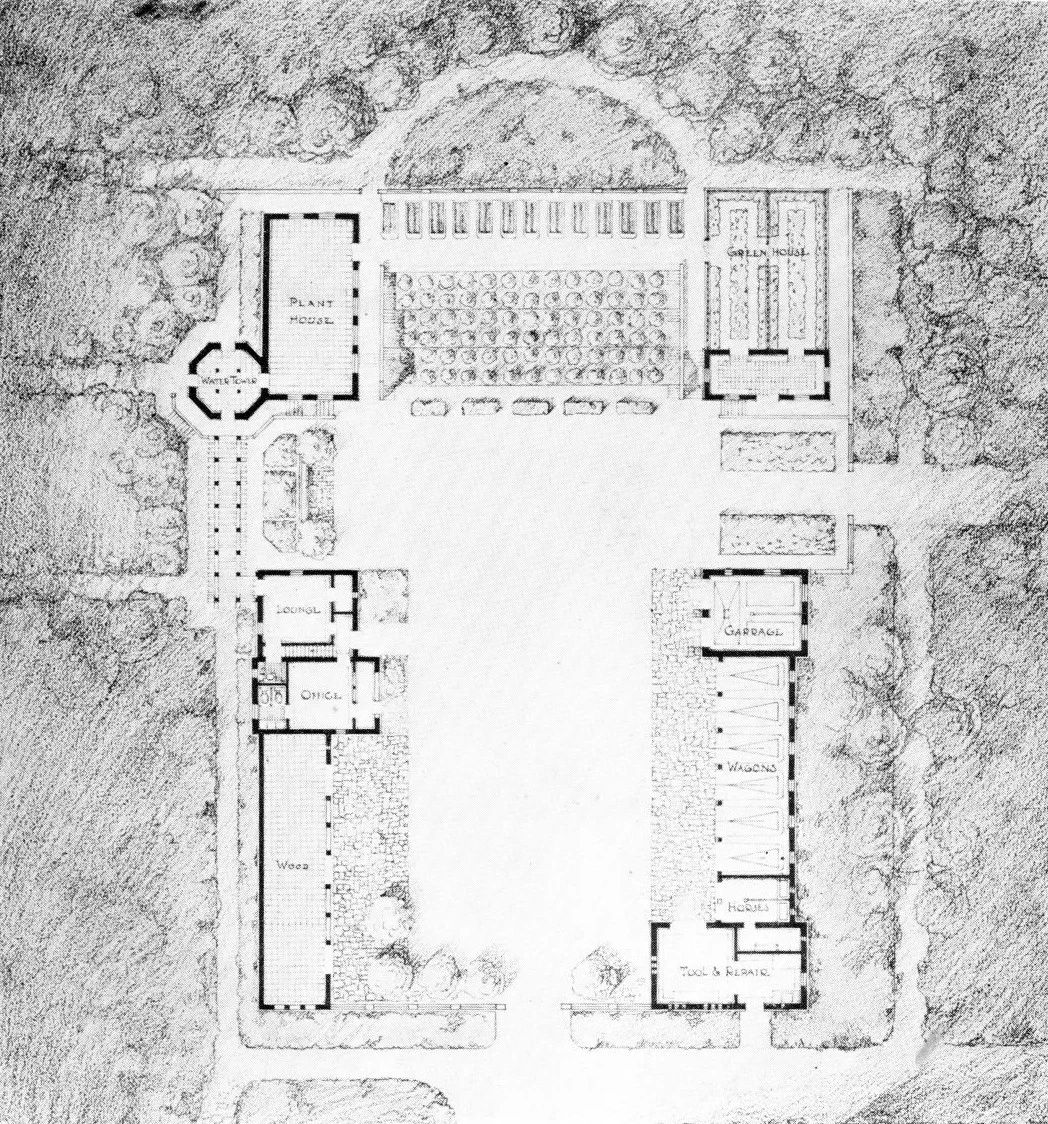

高年級設計作業:農莊朱彬,一類提名,1920年(來源:賓大建筑系檔案館)

民族意識的覺醒:奠定中國近代建筑基石

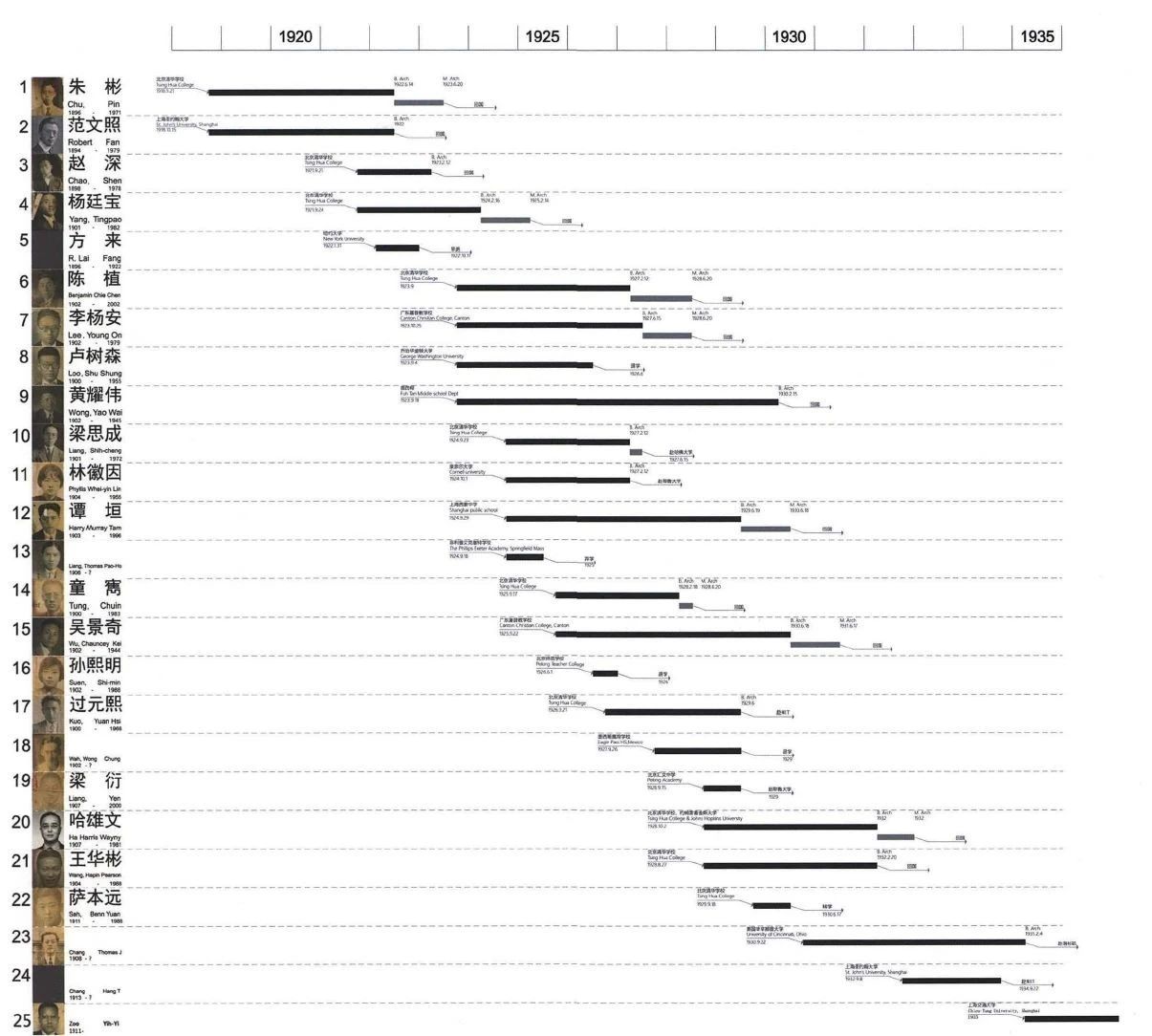

從1918-1935年期間,因庚子賠款獎學金赴賓大建筑系留學的學生約有20余人,楊廷寶、梁思成、林徽因、童寯、范文照等人為其典范,在完成留美學業后,其中不少人還曾進入美國優秀的建筑事務所實習或工作。比如趙深在研究生畢業后曾在費城臺克勞特事務所工作,童寯畢業后曾在費城本科爾(Raalph Bowden Bencker)建筑事務所任職,楊廷寶畢業后曾在老師保羅.克瑞的事務所工作,但他們在外籍事務所工作的時間均不長,大概1年左右便抱著建設祖國、復興中華的決心毅然決然地回到了祖國,為近代中國建筑學的建立發展奉獻了一生,也成了近代中國建筑實踐、建筑教育領域的奠基者與先驅。

1937年之前入賓大美術學院就讀的華裔留學生(來源:華廈基石:畢業于賓夕法尼亞大學的第一代建筑師,童明)

他們的選擇是伴隨民族意識的覺醒而產生的。20世紀初近代中國的城市建設項目最初基本被來華的外國建筑師壟斷,其中我們熟知的有亨利.墨菲(Henry Murphy),這位美國建筑師在中華大地上留下了許多作品,尤以大學校園、校舍為人所知。這些外籍建筑師大量參與了戰后中國的建設復興,與此同時,社會上也涌現了一些質疑聲,即外籍建筑師的建筑設計作品是否真的與中國建筑契合。林徽因在早年費城的一篇采訪中便曾提及,有些外國建筑師正在毀掉中國的城市,而她希冀回國之后能為自己的祖國帶來真正的東西方文化交流。到了20世紀20年代,庚子賠款的中國建筑留學生陸續學成歸國,在民族意識的覺醒之下,他們開始思考中國建筑的特征是什么,中國建筑能否構建屬于自己的體系并在世界建筑的版圖中占有一席之地等問題。

這種意識的覺醒體現在兩個方面,一是建筑執業與實踐,二是理論研究與思辨,而不論是執業實踐還是理論研究,自賓大畢業的中國第一代建筑師都表現得十分卓越。中國建筑近代史上的兩家頗具影響力的建筑事務所——基泰工程司與華蓋建筑事務所,其主要創立者均有賓大留學背景。

基泰工程司由關頌聲于1920年創立,另外兩位賓大的畢業生朱彬、楊廷寶分別于1924年及1927年加入。楊廷寶加入后逐漸成為基泰工程司的主創建筑師,主持了大量設計項目,其回國后主持的第一個項目是京奉鐵路沈陽總站。一個高約23m的拱形屋頂被置于立面中央成為視覺焦點。從縱向關系上來看沈陽北站遵循了古典主義建筑三段式的分隔原則,局部飾以西方古典的裝飾元素,造型與比例體現了布扎體系的古典建筑訓練邏輯。

京奉鐵路沈陽總站舊照(中國近代影像資料庫)

京奉鐵路沈陽總站近照(源于網絡)

京奉鐵路沈陽總站近照(源于網絡)

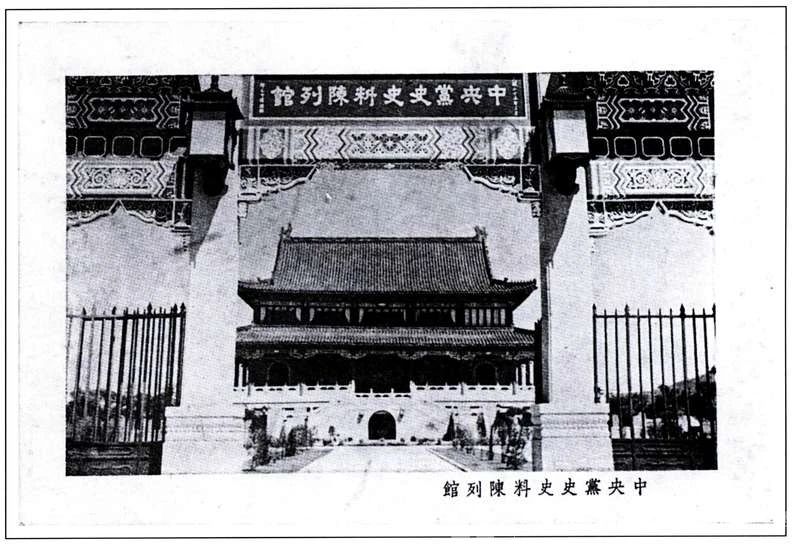

京奉鐵路沈陽總站代表了基泰工程司初期在北方大量踐行的西式古典風格。918事變之后基泰工程司的業務重心逐漸轉移到以上海、南京為中心的南方地區,在此期間其項目風格受到當局政治的影響,開始轉變為“中國固有式”風格,其代表元素便是中國古建筑的大屋頂。這種風格后來又被稱為中華古典風格。楊廷寶主持設計的南京國民黨中央黨史史料陳列館是這一時期的代表作品。

國民黨中央史料陳列館(中國近代影像資料庫)

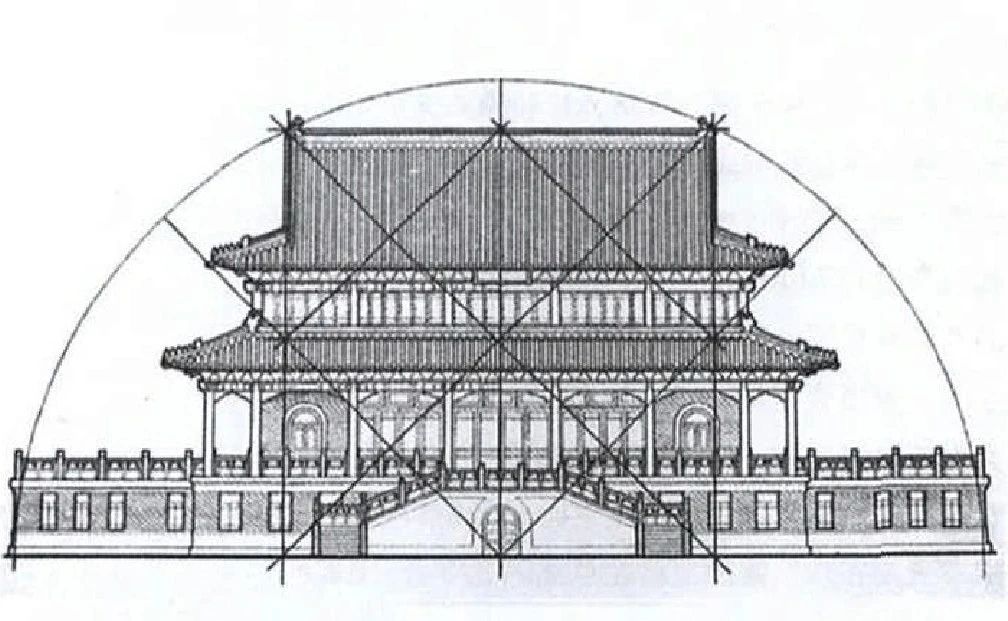

中央黨史史料陳列館在視覺上儼然一副中國官式建筑的形象,前場矗立的牌樓及主體建筑的重檐歇山屋面使得建筑肅穆而莊重,但又傳遞出一種和諧的立面美感。賴德霖曾用形式分析法研究過陳列館的主體建筑,發現其通過增加重檐屋面之間的距離而使臺階到屋脊的距離與屋面垂脊之間的距離幾乎相等,建筑高度與正脊到平臺邊線的距離之比近乎1:1.618的黃金分割比例——這種一以貫之的布扎式的構與比例控制思維賦予了陳列館重視外表下的和諧與平衡。

國民黨中央史料陳列館立面構圖分析(賴德霖,中國近代建筑史研究)

在西式古典與中式古典風格之外,基泰工程司也做了一些新的嘗試。19世紀30年代正逢西方現代主義建筑思潮興起,基泰工程司在少數項目中將現代主義與中式古典進行了結合,比如南京大華戲劇院,建筑立面已然是很現代的劇院形象,但內部卻用了非常古典的中式裝飾。

大華戲院舊照(中國近現代建筑歷史整合研究綱領)

南京大華戲劇院(圖源網絡)

南京大華戲劇院內部(圖源網絡)

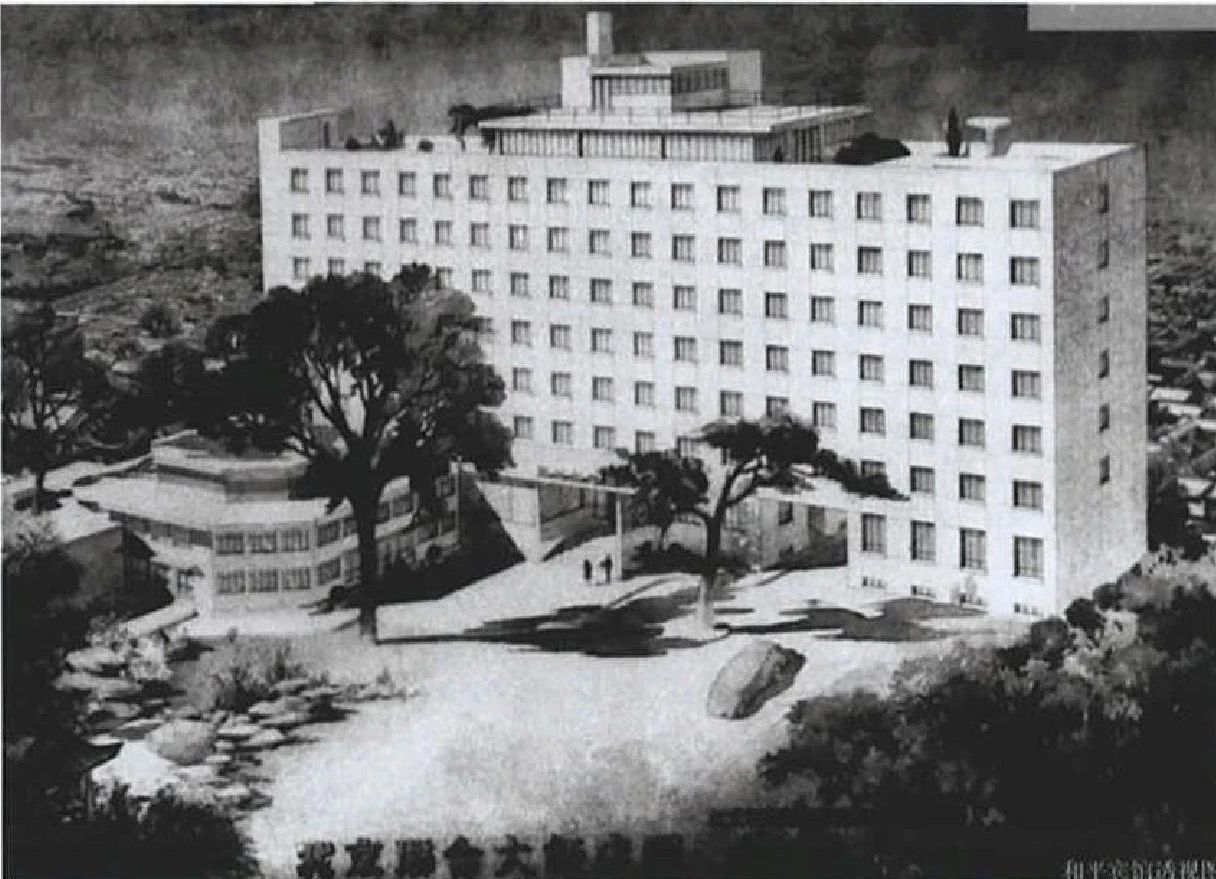

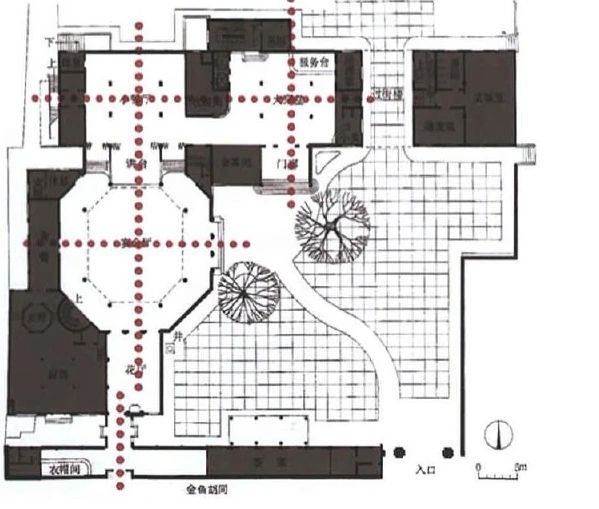

自1944年拜訪過現代主義建筑大師賴特后,基泰工程司開始有了更大膽的現代主義作品探索,以新中國成立后的首批公共建筑之一和平賓館為代表。和平賓館用方盒子的形體與充滿韻律的玻璃窗呈現出純粹的現代建筑風貌,不過,如果單從風格上對北京和平賓館進行解讀大概會產生誤解——當我們把目光投向和平賓館平面的時候,我們依然會看到布扎的手法,即在不對稱的總體布局中尋找局部的軸線進行美學控制。

北京和平賓館渲染鳥瞰圖(韓冬青,張彤,楊廷寶建筑設計作品選)

北京和平賓館實景(源于網絡)

北京和平賓館平面分析(賴德霖,中國近代建筑史研究)

1933年由趙深、陳植、童寯成立的華蓋事務所是近代中國另一家具有廣泛影響力的建筑事務所,而這三位合伙人都曾在賓大建筑系留學。華蓋事務所活躍在上海與南京。它在上海租界內承接了許多公共建筑項目,比如銀行、劇院等,在南京則承接了許多國民政府官員的私宅設計。三位合伙人在合作之初便確立了“摒棄中國大屋頂”的初衷,因此在其后續的建筑實踐中較少看到“中國固有式”的建筑,更多的還是受到現代主義影響較大的Art Deco風格,當然這與上海繁榮的金融實業以及開放包容的城市風格有著密切關聯。

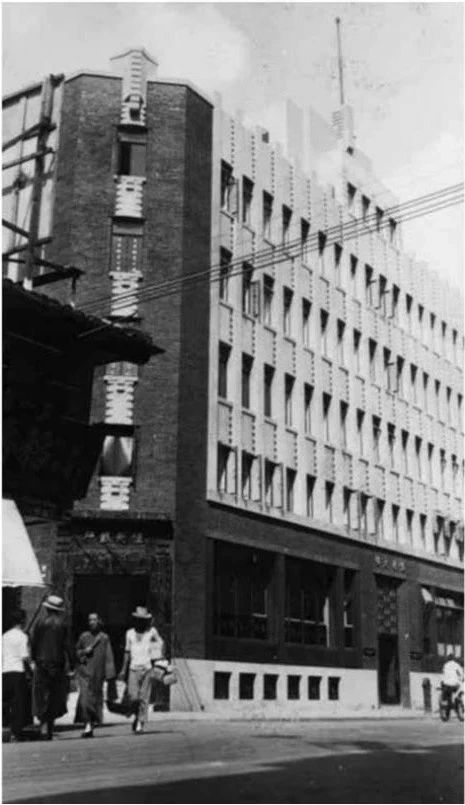

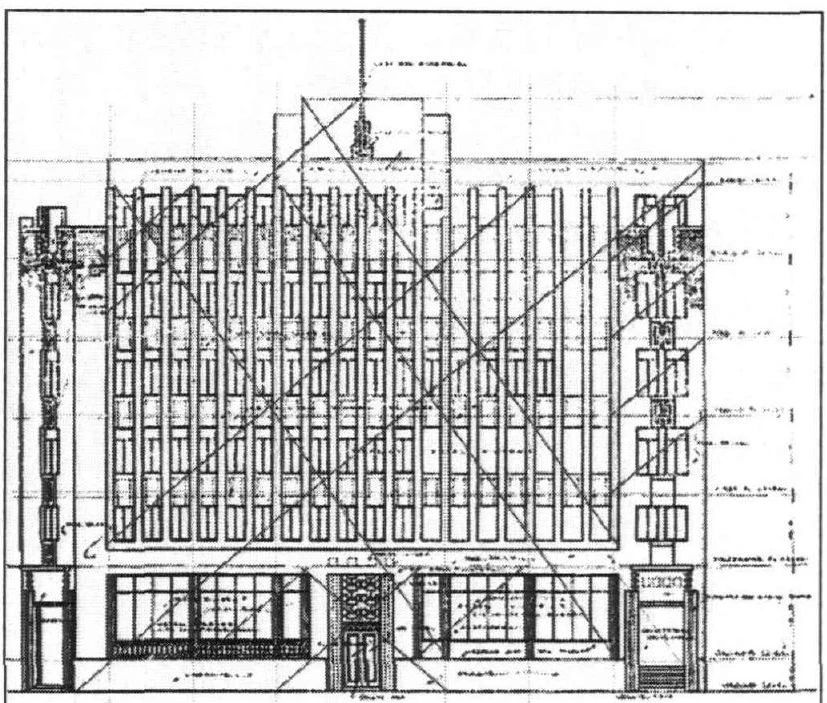

華蓋事務所的代表作品有恒利銀行、大上海大戲院及南京美軍顧問團公寓等。從這些設計作品來看,他們不僅熟練地運用了在賓大學到的比例、秩序的組織手法,比如恒利銀行立面的比例控制,也開始積極嘗試用新材料、新技術、新形式為建筑賦予全新的面貌,比如上海劇院立面就利用玻璃磚柱內嵌霓虹燈管來做泛光照明。

大上海劇院(中國近代影像資料庫)

上海恒利銀行(中國近代影像資料庫)

恒利銀行立面分析(論文:華蓋事務所研究-蔣春倩)

基泰工程司與華蓋建筑事務所的主創雖均受教于賓大建筑系,但其歸國后的建筑實踐風格卻大有不同。基泰工程司更偏向官式的、中國固有式建筑創作,而華蓋則偏向現代、時髦的建筑創作,這與事務所創始人所結識的人脈資源有關,也與建筑師自身的創作理念有關。

在執業實踐之外,這批自賓大歸國的一代建筑師還致力于我國近代建筑學學科教育及古代建筑園林研究。他們的足跡遍布當時的國立中央大學、國立東北大學、之江大學、清華大學等高校的建筑系。梁思成林徽因歸國后先后組建了東北大學及清華大學建筑系,童寯在華蓋執業之前也在東北大學任教過……縱使在國家遭遇戰火的時候,這些院校的建筑教育也未曾斷裂,正是這批建筑先驅帶著教書育人的希冀全國流轉才使得近代的建筑學教育賡續不斷。

東北大學建筑系師生合影,童寯(左二)、陳植(右三)、梁思成(右二)(來源:華廈基石:畢業于賓夕法尼亞大學的第一代建筑師,童明)

而關于中國建筑到底是什么的發問也未曾停止。梁思成林徽因終其一生探尋中華大地上的中國古建筑,在風雨飄搖的戰火動亂時代走訪了中國15個省200多個縣,測繪了2000多件古建筑遺物,終于完成《中國建筑史》與《中國建筑史圖像》,向西方建筑界系統地描摹了中國古建筑的特征及體系。童寯自華蓋事務所拆分后潛心研究中國古典園林寫成《江南園林志》。從個體層面上來看,這批賓大學子在各自的學術范疇內筆耕不輟、潛心鉆研,解決了中國建筑體系從無到有的問題。從群體層面上來看,他們團結在一起,創立了諸如中國營造學社及中國建筑師學會等組織,極大地推進了中國近代建筑研究及評論,也建立起了中國建筑界與西方的溝通橋梁。

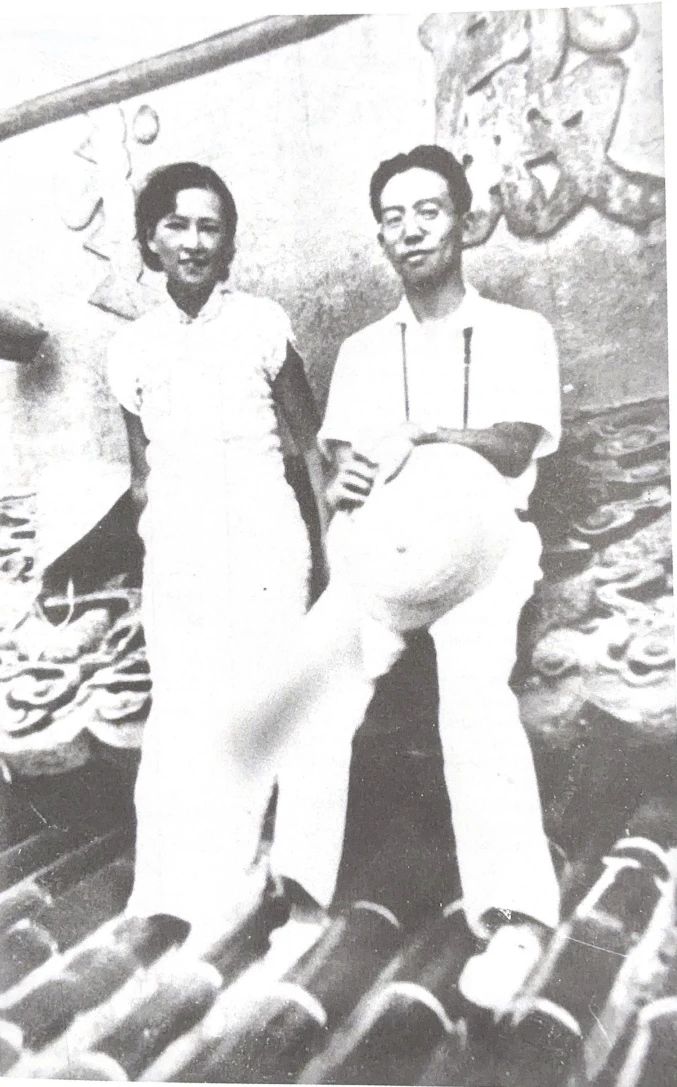

梁思成、林徽因在天壇祈年殿屋頂,1935年(來源:中國營造學社紀念館)

何以為我:當代中國建筑意識的覺醒

當我們把這批曾受教于賓大的建筑師放到時代背景中去看的時候,我們會發現個體的選擇、建筑實踐與時代變遷、國家命運休戚與共。有的人在抗戰爆發后遷居香港,并在香港繼續建筑執業,代表人物有朱彬、范文照、李揚安,而更多的人選擇留守大陸,在顛沛流離中依舊保持著建筑實踐與研究。此岸抑或彼岸,均可追溯至20世紀30年代初其共同的民族意識覺醒。

在接受了西方成熟的大學建筑教育后,這批知識分子心中萌發了許多疑問:中國建筑是怎樣的?中國建筑教育體系該如何搭建?當下的中國又需要怎樣的建筑以滿足社會建設的浪潮?所有這些疑問都指向一個共同的內核,即“我”是誰,而切實的建筑實踐與研究是解答這個疑問的唯一途徑。正是通過實踐與研究,這批建筑師建立起了中國近代建筑學體系,回應了“我”是誰的時代問題。

在技術更迭日新月異的今天,當代建筑師已然面臨第二次意識覺醒,即如何通過駕馭人工智能為建筑學謀求一個更長遠的未來。隨著人工智能的快速發展,許多人認為建筑學已然瓦解,因為以快速出圖為特征的人工智能顛覆了既有的建筑設計的邏輯,這可能會取代傳統意義上的建筑師。面對勢不可擋的技術變革,我認為其本質是建筑師應如何恰如其分地駕馭技術,以提升產出效率并實現自己的設計意圖。

技術的發展是不可逆轉的社會浪潮,正如二次工業革命之后機器取代了部分人工,但也催生了會操縱新型機器的人工訴求。擁抱接納技術的革新是基礎,而放諸全球,建筑學未來發展的內核原點應是如何在世界大同之外尋找自身的文化差異性,并通過建筑學予以展現。這么看來,以賓大學子為代表的百年前的一代建筑師的實踐意義似乎并未減弱,他們嘗試回答“我是誰”這一問題,而當下的建筑師需要回答的是“何以為我”這一問題,而后者需立足于建立在中國建筑底蘊之上的文化自信,以此融入充滿變動的社會技術變革。

發文編輯/網站審核|Yirou

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>