迪埃貝多·弗朗西斯·凱雷

第44屆普利茲克建筑獎(2022)

“弗朗西斯·凱雷在極度匱乏的土地上,開創可持續發展建筑。他既是建筑師也是服務者,通過美麗、謙遜、大膽的創造力,清晰的建筑語言和成熟的思想。

改善了地球上一個時常被遺忘的地區中無數居民的人生,給人帶來建筑學科范疇之外的饋贈,凱雷堅守了普利茲克獎項的使命。”

甘多小學 ? Erik-Jan Ouwerkerk

安妮·拉卡頓、讓-菲利普·瓦薩爾

第43屆普利茲克建筑獎(2021)

“安妮·拉卡頓和讓-菲利普·瓦薩爾的作品反映了建筑的民主精神。他們通過自己的創想、對這份職業的專注以及由此產生的建筑作品,證明了一個人可以執著追求同時具有技術性、創新性和生態響應性特質的修復型建筑設計,而無需懷舊。

他們不僅定義了一種更新現代主義遺產的建筑方法,而且還對建筑專業這一定義的本身提出了調整。

他們的建筑作品對我們這個時代的氣候和生態緊急狀況以及社會窘困做出了回應,尤其在城市住房領域,并由此重新點燃了現代主義建筑師改善大眾生活的希望和夢想。

他們成就如斯,是因為有著對構成建筑的空間和材料的強大感知,其信念如其形式般剛毅,其審美如其倫理般明澈。

這些建筑既美麗又務實,他們拒絕在建筑質量、環境責任和道德社會的追求之間的任何非此即彼的對立。”

北加萊海峽大區當代藝術基金會中心 ? Philippe Ruault

謝莉·麥克納馬拉、依馮·法雷爾

第42屆普利茲克建筑獎(2020)

“為了表彰她們對待建筑及創作方式永不妥協的敬業實踐,對合作的堅韌信念,對同行的慷慨分享——尤其是在2018年威尼斯雙年展等活動中的表現,為了她們對追求卓越建筑的長久承諾,對環境擔負責任的創作態度。

她們具備國際化的視野,同時對各個項目地點的獨特性兼收并蓄,綜上所述因由,未及悉數概括,我們把2020年普利茲克建筑獎授予伊馮·法雷爾和謝莉·麥克納馬拉。”

博科尼大學經濟學院 ? Federico Brunetti

磯崎新

第41屆普利茲克建筑獎(2019)

“他是當代全球建筑界最具影響力的人物之一,在不斷探索中,不畏變革,勇于嘗試新思路。他的建筑作品不僅基于對建筑本身的深刻理解,更是基于對哲學、歷史、理論和文化的深刻理解。

他融匯東西,絕非模仿拼貼,而是另辟蹊徑。作為慷慨奉獻的典范,他支持并鼓勵其他建筑師,無論處于競爭關系或共同合作項目。鑒于上述原因,普利茲克建筑獎評委會選出磯崎新作為2019年度普利茲克獎獲得者。”

卡塔爾國家會議中心 ? Hisao Suzuki

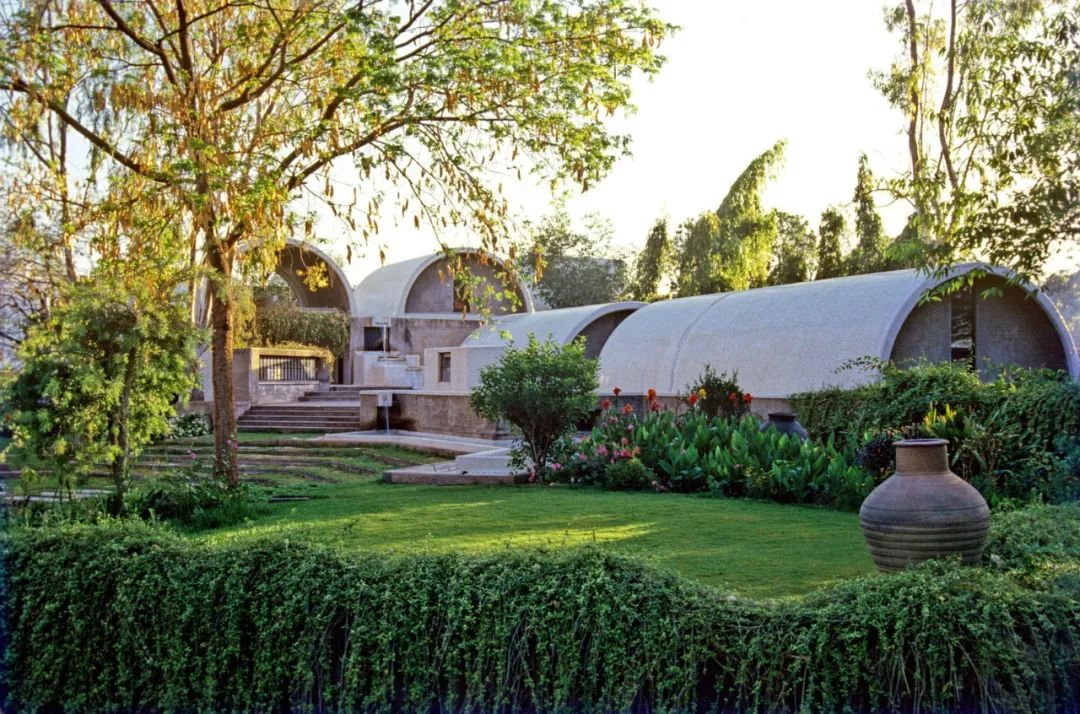

巴克里西納·多西

第40屆普利茲克建筑獎(2018)

“巴克里希納·多西不斷地用自己的行動證明,所有的優秀建筑和城市規劃不僅要實現目的與結構的統一,還必須考慮到氣候、場地、技術和工藝,以及從最廣泛意義上對周邊環境的深刻理解和認識。

項目必須超越單純的功能性,通過詩意和哲學的基底與人類的精神相關聯。鑒于他作為建筑師、城市規劃師和教師的眾多貢獻,鑒于他在誠信方面的堅定典范,鑒于他對印度及其他地區的不懈貢獻,普利茲克建筑獎評審團選出巴克里希納·多西作為2018年度普利茲克獎獲得者。”

桑伽工作室 ? Vastushilpa Foundation

拉斐爾·阿蘭達、卡莫·皮格姆、拉蒙·比拉爾塔

第39屆普利茲克建筑獎(2017)

“在當今這個時代,有一個全世界都在問的重要問題,不只關乎建筑,也關乎法律、政治和政府。我們生活在一個全球化的世界,國際影響、商業貿易、探討商議、交易事務等等。

但越來越多的人開始擔心,正是由于這種國際化的影響力,我們將逐漸失去本土價值觀、本土藝術和本土風俗。人們時而憂心,甚至感到恐懼,而拉斐爾·阿蘭達、卡莫·皮格姆和拉蒙·比拉爾塔告訴我們,兩者或許可以和諧共生。

他們以最美好和充滿詩意的方式讓我們看到,問題的答案不是非此即彼,至少可以在建筑中追求兩者的共存;我們根植本土,心向世界。這是一個精彩絕倫的答案,特別是它同樣適用于現代人類生活的其他領域。

他們設計的每個建筑都能夠因地制宜而獨一無二。他們的作品始終是密切協作的成果,并且服務于社會。他們深知建筑與周圍環境的密切相關性,了解材料選取和建筑工藝是創造可持續且有意義的空間最有力的工具。

基于上述原因,通過他們建筑作品的例證,及其同時表達本土精神與國際特色的卓越能力,借由建筑連接你我,2017年普利茲克建筑獎特授予拉斐爾·阿蘭達、卡莫·皮格姆和拉蒙·比拉爾塔。”

蘇拉吉博物館 ? Hisao Suzuki

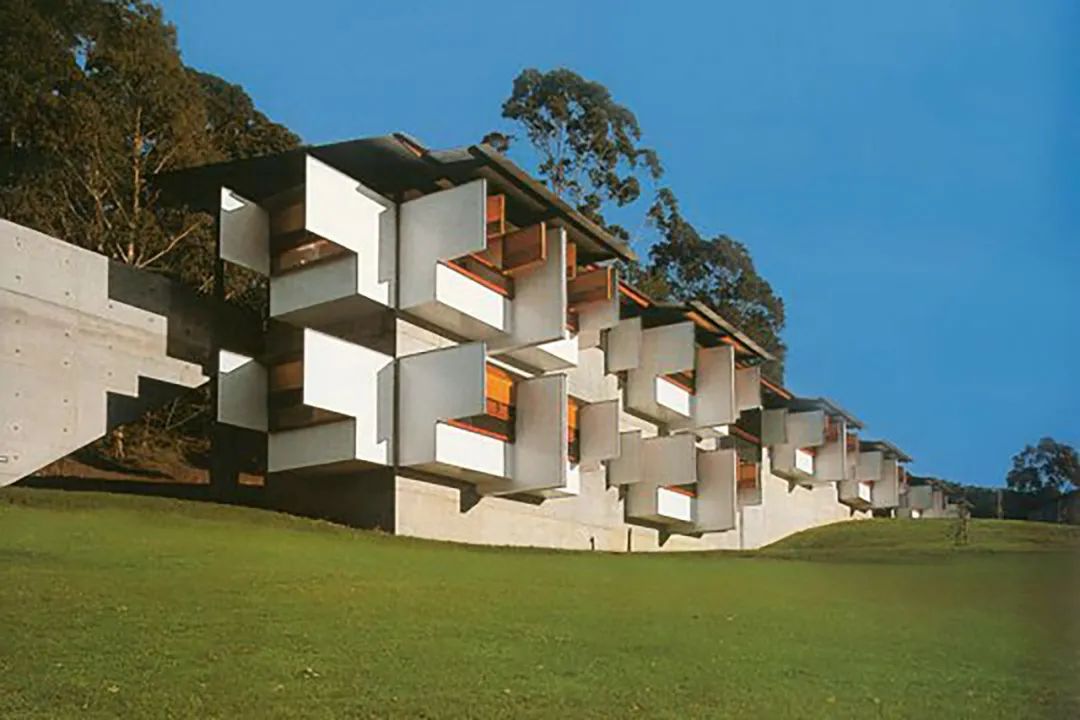

亞力杭德羅·阿拉維納

第38屆普利茲克建筑獎(2016)

“亞歷杭德羅·阿拉維納集中體現了更加注重社會參與的建筑學派的復興,尤其是在他長期致力于應對全球住房危機,并為所有人爭取更好的城市環境。

他對于建筑學和市民社會都有著深刻的理解,并反映在自己的作品、行動和設計中。當今,建筑師的角色正面臨挑戰,他們要服務于更廣泛的社會和人道主義需求,而亞歷杭德羅·阿拉維納已明確、欣然且充分地應對了這一挑戰。

為了表彰他以身作則的榜樣感召力,以及他曾經和將要對建筑和全人類做出的貢獻,我們向亞歷杭德羅·阿拉維納頒發2016年普利茲克建筑獎。”

博智利天主教大學連體塔樓 ? Cristobal Palma

弗雷·奧托

第37屆普利茲克建筑獎(2015)

“奧托從大自然及其機制中發現靈感,尋求以使用最少物料和能量的方式來包圍和覆蓋空間。早在可持續發展被正式提出之前,他就已開始實踐并推進這一理念。他的靈感來自于自然現象——無論是鳥類頭骨、肥皂泡沫,還是蜘蛛網。他談到,需要理解“事物形成的物理、生物和技術過程。

縱觀他的一生,弗雷·奧托創造了無數富有想象力、鮮活的且前所未有的空間和結構。他還創造了新的知識。

他的深刻影響并不在形式上的簡單復制,而是在于他通過研究和發現所探尋的路徑。他對建筑領域的貢獻不僅是技術性和知識性的,還有品格性的。

為了表彰他富有遠見的創想、謙虛的態度、對自由分享知識和發明的信仰、他的協作精神以及對謹慎使用資源的關切,我們將2015年普利茲克建筑獎授予弗雷·奧托。”

慕尼黑奧林匹克體育場屋頂 ? Atelier Frei Otto Warmbronn

坂茂

第36屆普利茲克建筑獎(2014)

“自三十五年前設立以來,普利茲克獎的宗旨一直是表彰當代在世建筑師的杰出建筑作品及其對人類做出的重要貢獻,而坂茂,將此精神發揮得淋漓盡致。

二十年來,他不斷用創造性和高品質的設計來應對破壞性自然災害所造成的極端狀況,其建筑對于那些遭受巨大損失、流離失所的人們是庇護場所、社區中心還有精神領地。

每當災難發生時,他常常自始至終地堅守在那里,例如在盧旺達、土耳其、印度、中國、意大利、海地,還有他自己的祖國,日本。

坂茂是一位永不知疲倦的建筑師,他的作品散發著樂觀的精神。在別人眼里不能克服的挑戰,坂茂卻看到前進的動力。

在別人眼里充滿未知的道路,他卻看到創新的機遇。作為一名為投入的建筑老師,他不僅是年輕一代的榜樣,更是他們的旗幟。基于上述理由,坂茂成為2014年普利茲克建筑獎獲獎者。”

漢諾威世博會日本館 ? Hiroyuki Hirai

伊東豐雄

第35屆普利茲克建筑獎(2013)

“他是一位具有獨特天賦的專業人士,善于在每項任務及每塊基地中尋求機遇,并投身于發現新事物的過程。他能用一種極其獨特的方式,將結構、空間、環境、技術及場所建立于一個平等的立足點之上。

盡管他作品所呈現出的平衡感看似簡單,但卻是他精湛技藝及同時駕馭建筑各個方面能力的結晶。他的作品結構復雜,但又巧妙地融為一體,令建筑本身煥發出寧靜與祥和,而使用者則能自由自在地在其中從事各項活動。

他是永恒建筑的締造者,同時他還大膽開辟新的路徑。他的建筑作品里充滿了樂觀,輕盈及喜悅,又同時具備獨特性與普遍性。

基于這些理由,以及他將結構、空間及形式融為一體以創造溫馨場所的能力,也基于他對景觀的敏感,將精神內涵融入設計的努力,以及他作品中所散發出的詩意之美,2013年度普利茲克建筑獎授予伊東豐雄。”

多摩藝術大學圖書館 ? Iwan Baan

王澍

第34屆普利茲克建筑獎(2012)

“王澍的建筑作品具有難能可貴的特質–外表不失莊重威嚴的同時,又能完美運作,并為生活作息及日常活動創造出一個寧靜的環境。

他知道如何面對建筑這一行業的挑戰,并把它們轉化為自己的長處。涉足建筑領域對他來說是帶有決定性和實驗性雙重色彩的。

通過利用回收材料,他向世人傳達了謹慎使用資源和尊重傳統與歷史的信息。此外,他還為當今建筑的技術及質量,尤其是在中國,做出真實坦率的評估。

王澍的作品使用諸如屋頂瓦片和廢棄墻磚等回收材料,仿佛勾勒出一幅構造多元質感豐富的拼貼畫。在與建筑工人合作的過程中,結果有時會出現一些意想不到的元素,這樣就使得他的作品多了一分清新和自如。

他將自己的辦公室命名為業余建筑工作室,但實際上他的工作則是指揮一首由形式、規模、材料、空間和采光等建筑樂器演奏的樂章。

2012年度普利茲克建筑獎授予王澍,是因為其作品的杰出特性與品質,同時,也出于他始終致力于建筑的堅定與責任,那份堅定與責任出自于一種特定文化及區域的歸屬感。”

寧波歷史博物館 ? Zhu Chenzhou

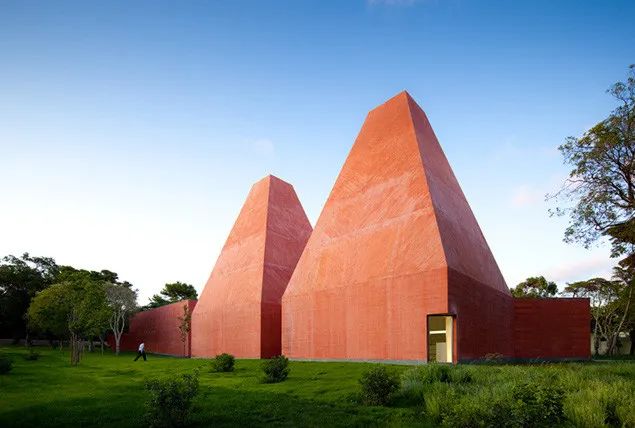

艾德瓦爾多·蘇托·德·莫拉

第33屆普利茲克建筑獎(2011)

“德·莫拉的建筑并非淺顯易懂、輕浮張揚、或賞心悅目,它充滿著智慧與嚴肅思考。他的作品需要深度接觸,而不是走馬觀花。像詩歌一樣,它能夠與那些愿意花費時間傾聽的人進行情感交流。

他的建筑擁有一種獨特的能力,可以同時傳達出看似矛盾的特質,比如力量與謙遜、粗獷與細致、大膽的公共屬性與親密感覺。

因為他的建筑看上去仿佛自然天成、寧靜簡約,而事實上卻都彌漫著關愛與詩意。愛德瓦爾多·索托·德·莫拉因此贏得2011年普利茲克建筑獎。”

保拉?瑞哥歷史博物館 ? Fernando Guerra | FG+SG

妹島和世、西澤立衛

第32屆普利茲克建筑獎(2010)

“建筑物與其環境的關系對妹島和西澤至關重要。他們稱公共建筑為“景觀中的山脈”,認為它們永遠不應該失去與周圍環境的自然和有意義的聯系。

對于既精致又強大,精確又流暢,巧妙但不過分或明顯聰明的建筑;創造與環境及其所包含的活動成功互動的建筑,創造一種充實感和體驗式的豐富感。

對于一種獨特的建筑語言,這種語言源于一個既獨特又鼓舞人心的合作過程;由于他們著名的已竣工建筑和新項目的承諾,瀨島和代和西澤亮是2010年普利茲克建筑獎的獲得者。”

金澤21世紀美術館 ? Wikipedia

彼得·卒姆托

第31屆普利茲克建筑獎(2009)

“Zumthor具有敏銳的能力,可以創造遠遠超過單個建筑物的地方。他的建筑表達了對遺址首要地位,當地文化遺產以及建筑史的寶貴教訓的尊重。

在Zumthor嫻熟的手中,就像那些精湛的工匠一樣,從雪松瓦到噴砂玻璃的材料都以一種慶祝其獨特品質的方式使用,所有這些都是為永久性建筑服務的。

同樣的穿透性視野和微妙的詩歌在他的作品中也很明顯,就像他的建筑組合一樣,這些作品激勵了幾代學生。在將建筑精簡到最基本但最豪華的必需品時,他重申了建筑在脆弱世界中不可或缺的地位。由于所有這些原因,彼得·祖姆托是2009年普利茲克建筑獎的獲得者。”

圣本篤教堂 ? Felipe Camus

讓·努維爾

第30屆普利茲克建筑獎(2008)

“對讓·努維爾來說,建筑學中沒有一種風格是先驗的。包括文化、地點、項目、客戶等廣泛因素在內的情境,激發他為每個項目提供不同的策略。

我們尤其欽佩他在職業道路上的精神——堅持不懈、充滿想象力和活力,對創造性的實驗具有永不知足的渴望。

作為評審團,我們認識到建筑是一個充滿挑戰和復雜性的領域,建筑師的職業生涯并不總是遵循線性路徑。

就讓·努維爾(JeanNouvel)而言,我們特別欽佩旅程的精神——堅持不懈、想象力、旺盛,最重要的是,對創造性實驗的永不滿足的渴望——這些品質在2008年普利茲克建筑獎得主的作品中得到了豐富的體現。”

卡塔爾國家博物館 ? Iwan Baan

理查德·羅杰斯

第29屆普利茲克建筑獎(2007)

“羅杰斯對建筑的熱愛,結合了他對建造材料及技術的深刻理解。他對科技的著迷不僅僅是為了實現藝術效果,更是因為科技可以讓建筑更好地滿足功能需求。羅杰斯對能源節約和可持續性的堅持,持續影響著整個建筑行業。

我們都知道建筑是一個包含巨大政治性和社會效應的學科,所以我們要感謝人文主義者理查德·羅杰斯,因為他讓我們認識到,建筑是最具社會屬性的藝術。

由于所有這些杰出的品質,評審團授予理查德·羅杰斯2007年普利茲克建筑獎。”

倫敦利德賀大樓 ? British Land/Oxford Properties

保羅·門德斯·達·洛查

第28屆普利茲克建筑獎(2006)

“門德斯·達·洛查秉承與新世界相稱的社會愿景,提醒我們,建筑首先是人類的努力,靈感來自大自然的無處不在。他國家的廣闊領土賦予這位建筑師豐富的血統,以利用和協調自然與建筑作為一致的力量。

他標志性的混凝土材料和智能但非常簡單的施工方法創造了強大而富有表現力的國際公認建筑。毫無疑問,他用于取得巨大成果的原材料已經影響了全世界。

他還證明了他對修復和翻新的掌握,重申了他對國家遺產的理解和尊重,以及他自己對我們時代建筑相關性的信念。

門德斯·達羅沙從歷史的角度看待與未來相關的歷史。他致力于尋找一種既美觀又技術上完美的設計和形式的綜合體。所有這些品質和成就使他有資格成為2006年普利茲克建筑獎的獲得者。”

圣保羅國家美術館 ? Leonardo Finotti

湯姆·梅恩

第27屆普利茲克建筑獎(2005)

“梅恩是動蕩的20世紀60年代的產物,態度反叛,渴求變革。他始終在尋求一種原創的、適應美國南加州文化——尤其是洛杉磯——的獨特而‘無源’的建筑,與此前的伊姆斯、諾伊塔拉、辛德勒、蓋里一樣,梅恩是又一個符合西海岸傳統、有革新性且令人興奮的建筑天才。

普利茲克建筑獎評審團憑借與獎項信條完美契合的品質——“才華、遠見和對進一步建筑藝術的承諾”,以及杰出的作品和未來的承諾,普利茲克建筑獎評審團很高興授予湯姆·梅恩2005年普利茲克建筑獎。”

愛默生學院洛杉磯中心 ? Iwan Baan

扎哈·哈迪德

第26屆普利茲克建筑獎(2004)

“哈迪德女士職業生涯的競賽獲勝階段逐漸開始導致諸如維特拉消防局,萊茵河畔威爾的LFone,千禧穹頂的心靈區等建筑作品,并隨著俄亥俄州辛辛那提廣受好評的羅森塔爾當代藝術中心的開幕而達到最近的高點。

哈迪德女士大量藝術作品的全部維度不僅在建筑中顯而易見,而且在展覽設計、舞臺布景、家具、繪畫和素描中也很明顯。

評審團很高興地承認二十一世紀初最偉大的建筑師之一,將2004年普利茲克建筑獎授予扎哈·哈迪德,贊揚她非凡的成就,并祝愿她繼續取得成功。”

長沙梅溪湖大劇院 ? Seven7Panda

約翰·伍重

第25屆2003年普利茲克建筑獎

“伍重是植根于歷史的建筑師,他接觸過瑪雅、中國、日本、伊斯蘭等文化,以及其本土斯堪的納維亞的遺產,并將這些古老傳統與自己的原則相平衡。

他的建筑不僅給人們提供了私密的住所以及令人愉悅的景觀,還有可適應各人的靈活——他是以人為本的設計師。

他的作品向世界展示了他曾經在那里和更遠的地方,他證明了建筑中奇妙而看似不可能的事情是可以實現的。

他一直走在時代的前面,他正確地加入了少數現代主義者的行列,他們在過去的一個世紀里以永恒而持久的品質塑造了這座建筑。”

悉尼歌劇院 ? Wikipedia

格倫·馬庫特

第24屆普利茲克建筑獎(2002)

“馬庫特是現代主義者、自然主義者、環境保護主義者、人道主義者、經濟主義和生態學者的集合,他的房子根據土地和天氣進行了微調。

他使用各種材料,從金屬到木材,再到玻璃,石頭,磚塊和混凝土,總是在選擇時意識到首先生產這些材料所需的能量。他使用光、水、風、太陽、月亮來計算房子將如何運作的細節——它將如何對環境做出反應。

據說他的結構漂浮在景觀之上,或者用他喜歡引用的西澳大利亞原住民的話來說,他們“輕輕地觸摸地球”。格倫·馬庫特的結構增強了它們在每個研究階段的重要性。

馬庫特最喜歡的一句話是亨利·大衛·梭羅(HenryDavidThoreau),他也是他父親的最愛,“既然我們大多數人一生都在做平凡的任務,最重要的是把它們做得非常好。隨著2002年普利茲克建筑獎的頒發,格倫·馬庫特并沒有辜負這句格言。”

博伊德藝術教育中心 ? Wikipedia

雅克·赫爾佐格、皮埃爾·德·梅隆

第23屆普利茲克建筑獎(2001)

“在過去的二十年里,這兩位建筑師創造了大量的建筑作品,其中規模和規模最大,規模和規模最大的是將泰晤士河上的一座巨型發電廠改造成新的泰特現代藝術畫廊,這是倫敦千禧年慶祝活動中廣受贊譽的核心。

這兩位建筑師,雅克·赫爾佐格和皮埃爾·德·梅隆,他們以高強度和熱情使用磚,石,玻璃和鋼的持久調色板來表達新的解決方案。

評審團很高興將2001年普利茲克建筑獎授予他們,以表彰他們推進建筑藝術的發展,這為進一步將建筑定義為新世紀和千禧年的首要藝術形式之一做出了重大貢獻。”

Tatemodern藝術館 ? Iwan Baan

雷姆·庫哈斯

第22屆普利茲克建筑獎(2000)

“庫哈斯多次證明了自己的能力和創造性才能,用出色而原始的解決方案來面對看似無法解決或限制性的問題。

在每一個設計中,都有一個自由流動的、民主的空間和功能組織,具有無意識的循環支流,最終決定了一種新的前所未有的建筑形式。他的作品既涉及思想,也涉及建筑。

他的建筑是一種本質的建筑;想法給定構建形式。他是一位建筑師,顯然對未來感到滿意,并與其快節奏和不斷變化的配置保持著密切的溝通。

人們在他的項目中感覺到形成電樞的思想強度,從而形成房屋,會議中心,校園計劃或書籍。他已經在上個世紀的重要建筑師的萬神殿中站穩了腳跟,也在這個世紀的到來中站穩了腳跟。

憑借二十多年的實現目標,在建筑和文化狀況之間定義理論和實踐的新型關系,以及他對建筑環境的貢獻以及他的想法,他被授予普利茲克建筑獎。”

西雅圖圖書館 ? Philippe Ruault

REFERENCE:

https://www.pritzkerprize.com/laureates

https://new.qq.com/rain/a/20210317A006DE00

本文經授權轉載自公眾號匠山行記(編輯:匸?)

若有涉及任何版權問題,請聯系hz@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>