追溯西安的“樞紐”地位,便不能不提及兩個世紀前的那條絲綢之路。那段千古傳頌的歷史旅程為西安城與世界的多向際遇種下了契機——時代、歷史交相輝映,西安始終“在路上”。

絲綢的柔韌特性與堅定沉穩的人文特質注入時間,集結不同領域的精髓,牽引出一條多元而盛大的“現代絲路”,推助著西安這座底蘊濃厚的城市,一路向前,震撼世界。

而建筑是城市的精神縮影,一磚一瓦印刻著城市的歷史記憶,一方一寸皆映射著城市尺度。

西安“城市封面”學術年第一期主題沙龍,以“折疊絲路”為主題,我們從城市發展中的文化建筑集群與城市公共空間出發,延溯大師精神,以建筑丈量城市,塑造區域文化品牌,助力城市軟實力騰飛。

大師級思路交鋒

一筆一畫 城市藍圖已成

沙龍現場邀請到馬清運、馬巖松、gmp合伙人Stephan Rewolle、AECOM執行總監Lee Parks四位大師級人物。嘉賓們用自己的作品表達了對西安的熱愛,用專業獨到的視角,理性闡釋建筑對于城市發展的加持,將大師級的觀點和作品,濃縮為文化產業影響力,推助城市占領發展高地,重塑理想人居。

作品背后的意義千千萬萬,建筑團隊的巧思悉數落實至行動,一筆一畫,寫意城市,刻印時代圖鑒。

01

“論建筑的理性、靈活性、引領性”

馬清運 / 馬達思班

美國建筑師協會會員

美國南加州大學建筑學院前院長

馬達思班創始人、合伙人

作為城市的新型場域,高新區建設發展勢頭勢必猛烈。對于建筑師來說,如何才能在順應這種高速趨勢的同時,用建筑穩固承載光速變化的未來?

馬清運的西安國際文化傳播中心就是答案。建筑生長于城市文脈之上,汲取文化記憶,以國際化的視覺標志,聯結歷史、當下、未來,開啟新區璀璨篇章。

馬清運認為,“建筑師最大的責任實際上是保持理性,保持理性的狀態是指對未來的可變性要有足夠多的對應的策略。”

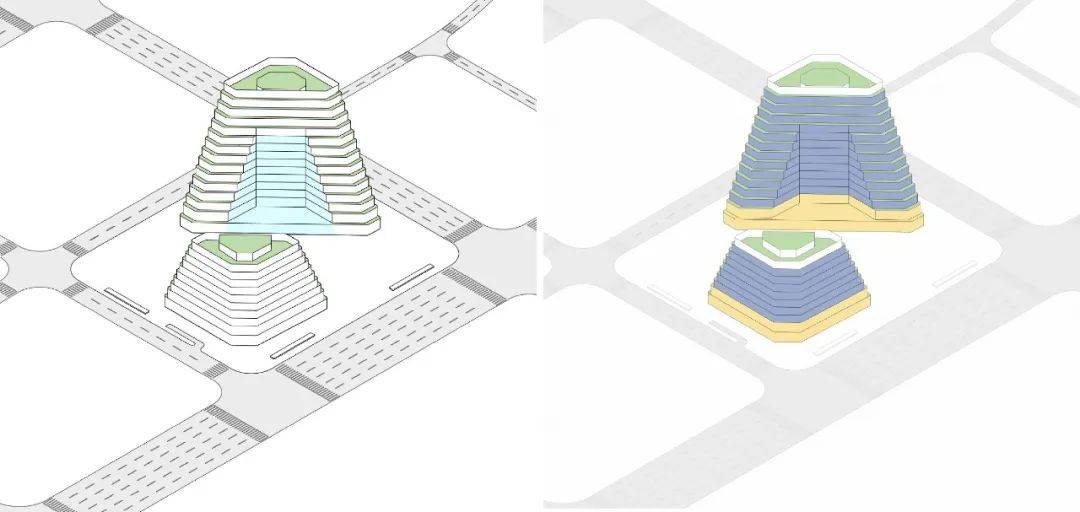

理性之上,建筑的靈活性與地標引領性同樣重要。經過三種專業性能層層考量,國際文化傳播中心已然初具雛形。

?馬達思班建筑設計研究所

該建筑罕見地采用了三角形輪廓,切塊式的設計語言清晰詮釋了整個建筑的結構層次。充滿個性的建筑形體與內部承載的功能和意義高度結合。作為一座劃時代的城市地標,該建筑展現了高新區的穩定力量與無時無刻的沖擊感。

?馬達思班建筑設計研究所

實際上,三角形輪廓的建筑形態并非靈感偶然,場地內部帶有地質斷裂帶,保險起見,場館被分成幾個三角形。又恰好因獨特的形態與三角形的穩固特質,國際文化傳播中心躋身成為西安的精神名片。

建成后的國際文化傳播中心將吸納有高度創新性的業態,鑄就都市理想生活場,為城市遞上璀璨的精神名片。

?馬達思班建筑設計研究所

?馬達思班建筑設計研究所

02

“科技、自然、藝術”

馬巖松 / MAD

MAD創始人、合伙人

美國耶魯大學 建筑學碩士曾任清華大學、北京建筑大學

美國南加州大學客座教授

親和、無方向感的同時,又能精準地捕捉城市的線性變化和生活趨勢,馬巖松的作品在模糊化與清晰之間架起一道平衡之橋。

?MAD建筑事務所

自由的曲線美學穩固扎根于大地,藝術與科技交織呈現于建筑表面。

?MAD建筑事務所

?MAD建筑事務所

?MAD建筑事務所

立足于城市未來的角度,馬巖松指出:未來的建筑應該是結合科技、自然和藝術的,然而在城市的高速發展中,三者經常被忽略。

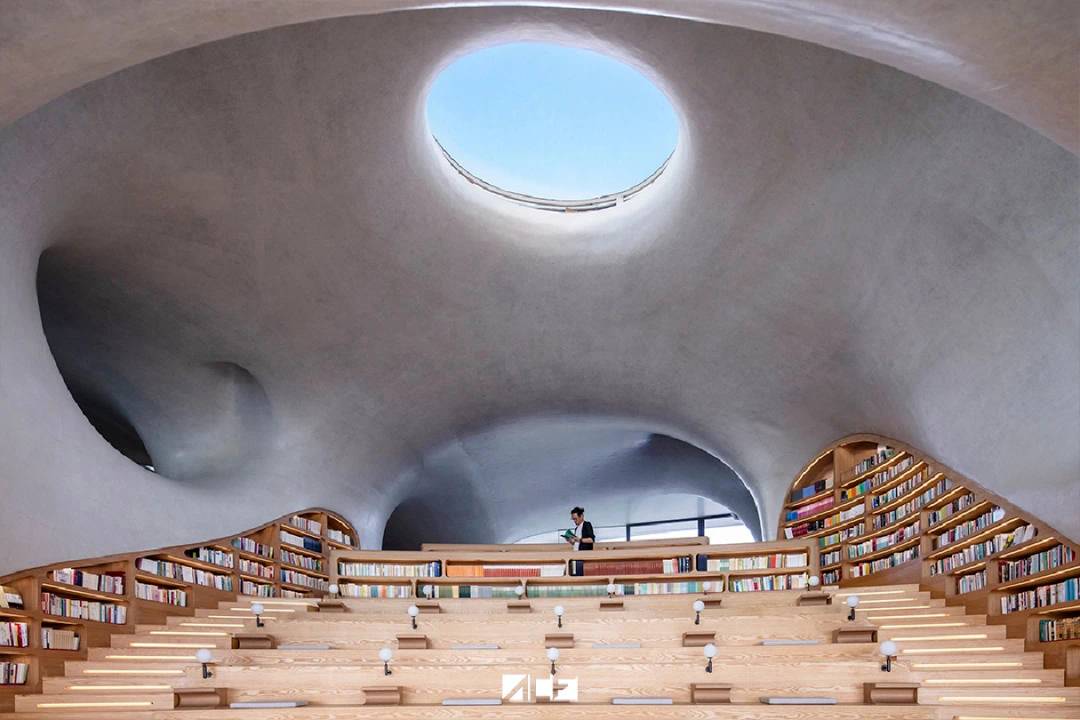

中關村論壇、中國愛樂音樂廳、云洞圖書館、哈爾濱歌劇院......馬巖松的代表作專注于在建筑的自我結構、科技注入、藝術展陳嫁接平衡點,同時建筑始終協同于人、為人服務。

?MAD建筑事務所

?MAD建筑事務所

建筑設計趨近于藝術雕塑,完全連貫的外立面由混凝土一體澆筑而成,傳統建筑結構、水電設施被人工技術與天然光線悉數消隱,但空間中的功能應有盡有。所以在這樣的空間中,混沌與敏感清晰的感知并不矛盾,人的感受永遠是第一位。

03

“文脈與數字化的際遇”

Stephan Rewolle / gmp

gmp合伙人

德國布倫瑞克工業大學奧地利格拉茨工業大學

哥本哈根丹麥皇家藝術學院

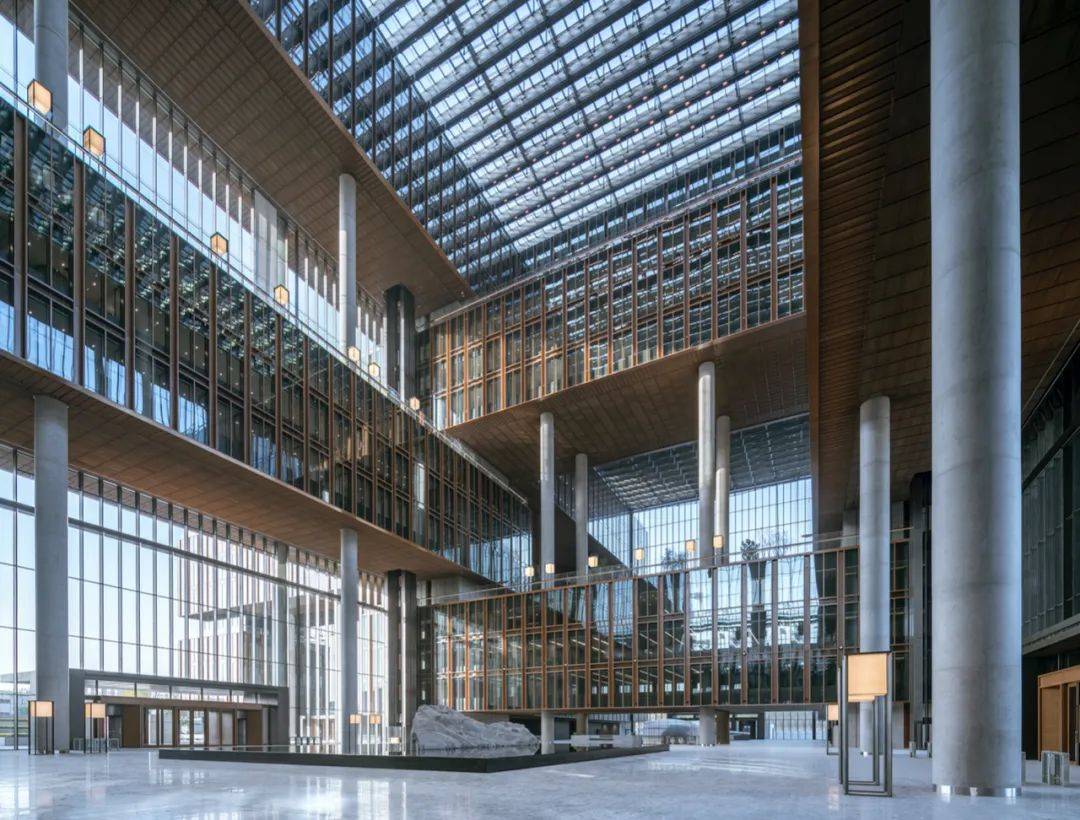

在虛擬時代的去物質化世界中,建筑作為一種物質屬性的存留應如何放大物理體驗的吸引力。演講通過三個項目——成都東安湖體育公園、亞洲金融大廈暨亞投行總部和CHAO酒店來闡述建筑對數字時代的不同回應:帶有數字化特征的建筑外觀與建筑空間,以及建筑在數字媒介中的呈現。

Stephan一方面肯定了人工智能對于景觀設計師和建筑師們在方案階段的幫助,另一方面提出了擔憂——如果沒有非常扎實的技術知識,人工智能很難應對不斷變化的氣候和戶外環境。

多功能體育館立面夜景 ?CreatAR Images

體育公園鳥瞰局部 ?CreatAR Images

克制使用人工智能,重視地球氣候危機,切身實際地考慮問題與技術,這樣造就的“可持續理念”才會迸發穩固而強大的力量。

竹林采光庭院 ?CreatAR Images

中央中庭內景 ?CreatAR Images

入口柱廊,酒店塔樓 ?Christian Gahl

日光禮堂內景 ?Christian Gahl

04

“改造與初心,關于景觀與城市”

Lee Parks / AECOM

AECOM執行總監

景觀部門負責人

全球景觀技術實踐小組負責人

ASLA國際實踐專業網絡聯合首席

作為一名景觀設計師,Lee始終對樹心懷熱愛。從業多年,他始終堅持做一位“擁抱樹的人”,樹木和自然是他重要的設計靈感來源。

?Lee Parks

“在數字化時代,請想象有這樣一個單一的設備,它可以凈化水、產生氧氣、實現碳封存,提供棲息地、食物、建筑材料、燃料、藥物及蔭蔽,并能夠成為藝術和場所的主題空間......它就是樹,這就是我喜歡樹的原因。”

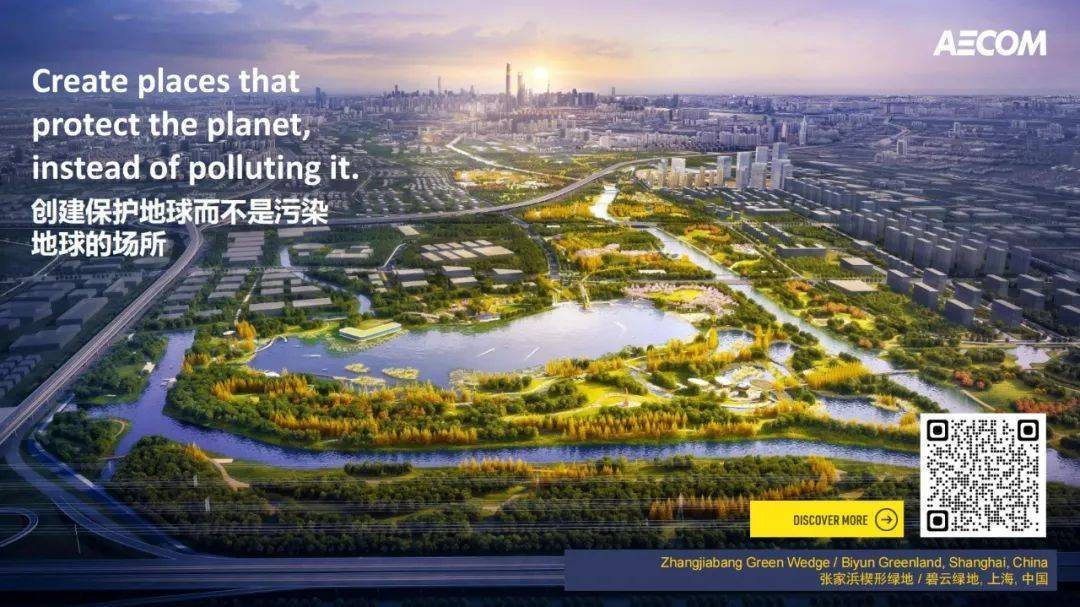

?AECOM

自然景觀的引入,為商業環境增添了許多人文主義,如何讓可持續理念持續散放力量,便是景觀設計師的首要任務。

Lee與我們分享了在建中的上海張家浜楔形綠地(又稱碧云綠地),基于自然的解決方案(NbS)被融于該項目的設計之中,通過低影響開發、水管理、生態資源保護、海綿措施和生物多樣性提升等,回應對于雙碳減排、自然資源稟賦管理及應對氣候變化等因素的多重要求,打造可持續城市韌性社區。

上海碧云綠地效果圖 ?AECOM

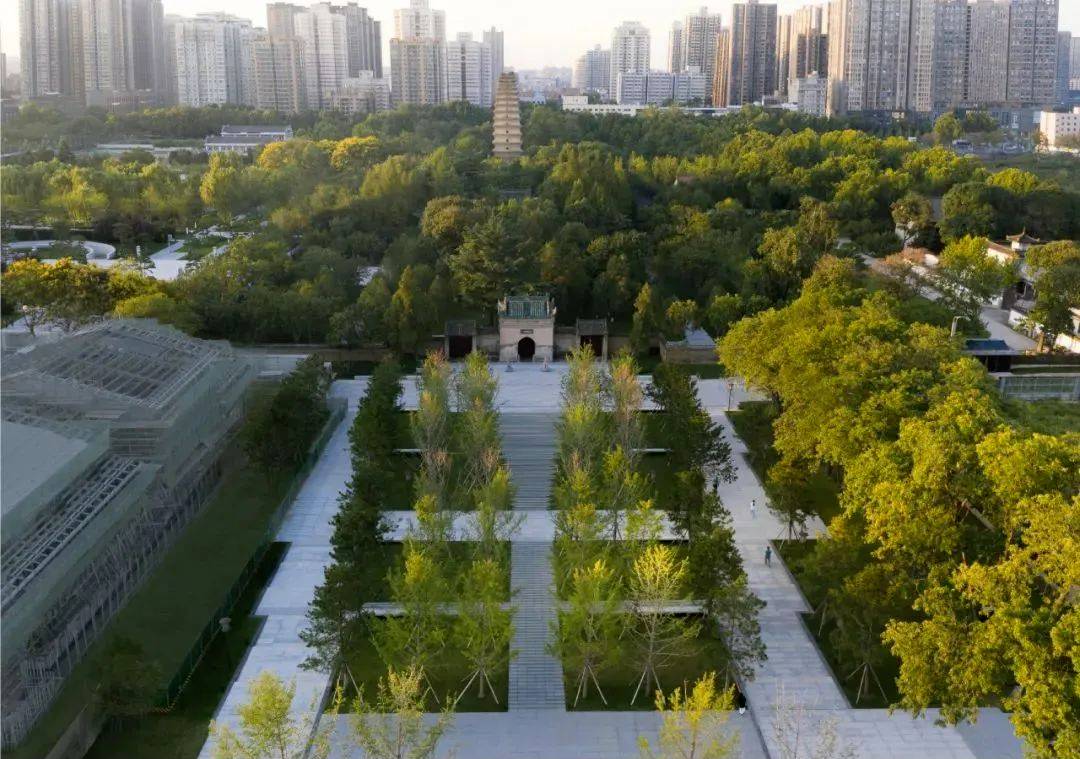

在西安小雁塔歷史文化片區改造項目中,Lee同樣對自然與文化遺產充滿敬畏。小雁塔的力量、韌性和靜謐成為他以景觀重構與歷史文物關系的設計靈感,保留的列植皂莢樹則是當地場所記憶的延續。該區域從原本被極少利用的片區空間,轉化為城市中的生態空間、多元包容的場所,融入民眾日常生活。

廣場中軸上營造了一個新的“塔影”空間,促進了人們與塔樓的視覺鏈接;堅固的圍墻被視覺上開放的邊界所取代,保護遺跡的同時,邀請人們重新審視建筑。

西安小雁塔歷史文化片區改造 ?AECOM

西安小雁塔歷史文化片區改造 ?AECOM

此外,Lee立足于數字時代,暢談城市現狀下景觀設計師與數字化技術的關系,他提到,融入數字化是不可逆轉的趨勢,但我們都需要適度克制、適度冷靜和反思。景觀設計師的職責在于提醒我們以景觀與建筑的交融,加強與人文、地域與自然的鏈接,為后代創造可持續未來。

新加坡南京生態科技島 ?AECOM

圍坐暢談 博弈言歡

為建筑 為城市

本期主題沙龍設置了圓桌環節。立足于城市發展大局觀,聚焦于歷史與建筑的關聯,幾位嘉賓圍坐暢談,觀點交鋒之時,絲路精神融合產業力量,共進建筑賦能。

前衛的建筑理念引發共鳴、激起思緒回響,建筑媒體人依托時空、行業等多角度向建筑師們提問,在有來有回的發問與解答中,探索更廣闊的建筑未來與城市藍圖。

?ArchiDogs

Q:“元宇宙時代,建筑何去何從?”

有媒體人問到數字時代降臨對建筑趨勢的影響,Stephan表示,元宇宙的確有可能是未來的某種積極趨勢,但就目前而言,氣候變化等物理世界中的建筑問題亟待解決,建筑師更加專注于建筑本身與人的身體感知。

Q:“有成為大師的野心,建筑師們需要做什么?”

在以變為不變的時代,建筑從業者應該具備哪些思考技能、格局視角,才能成為大師?

馬清運用詼諧的回答“欣然接受”了大師的稱號,同時他告誡年輕建筑師們堅持實踐、保持開放思想,勇于擺脫基礎邏輯,向創新而行。

對此,馬巖松鼓勵年輕人們去創造,不要依附于數據工作,深耕行業。探索出適合自己的經驗體系。

Q:“絲路科學城進行時,溫故知新、展望未來,絲路之旅將通往何方?”

“隨著時間,高新區會越變越好。”馬清運向西安高新區傳遞了美好的祝愿,并提出了三點可行舉措:釋放休閑街區空間、開展地標建設、相信自然景觀。

馬清運會心一笑,“要是馬工(馬巖松)能來西安再建一個建筑,那應該會更好。”

Lee在保留自然與積極開拓之間,提出了一條理性建議——科技筑城,自然為橋。高科技與為自然創造基礎設施同樣重要,這代表著絲路科學城的“溫故”與“知新”,歸根結底,依舊是經典與創新的權衡哲學。

?MAD建筑事務所

寧波甬江公園 ?AECOM

Q:西安國際文化傳播中心會為城市更新作出哪些貢獻?

馬清運堅信,歷史是一切未來的前提與參考。同時他也指出,西安高新區的未來實際上取決于兩點,首先是一個充滿活力、產能效率高且宜居的環境,其次是多業態的商業活動。而國文中心的功能屬性也囊括此兩點要素。

這一切也涉及到馬達思班在建筑中投射的城市化議題。僅憑一座建筑并不能收獲一座理想城市,國文中心只是推動城市進程的一部分,理想城市需要將上述要素全方位注入城市本質,我們還有很長的路要走。

Q:突破建筑尺度的過程中,MAD如何回應傳統文化?

MAD的作品中,曲線所表達出的反叛精神總是一目了然,如雕塑般的建筑經常給人一種拋離傳統、獨樹一幟的錯覺。

“我們應該在什么樣的情況下談傳統?”馬巖松拋出了又一項問題。

在他看來,傳統不是浮于表面的圖騰,而是隱于形意中的內在精神,自然、文學、音樂、建筑等各個領域都與傳統有聯系。

建筑所肩負的傳承,其實更多是精神層面。在理解傳統后,提煉精神是終極意義。

與此同時,傳統的維度正與時光同變,需要辯證看待,尊重傳統的大前提下,擴充傳統的意義,使其不被時代風潮所淘汰遠比平鋪般的“延續”更有意義。

Q:以傳統為根基,西安應該如何邀請更多年輕人繪制絲路科學城的未來藍圖?

“保持傳統和走身份認同的道路,適應建筑、城市發展的新理念,并不是一種沖突”,Stephan如是說。他相信,豐富多彩的歷史能夠破局,具有一定密度的場所能夠促進人與城市的聯系。

不要懼怕現代取締傳統,亦不要擔憂傳統會從時代出局,Stephan讓我們相信,二者之間總有平衡之法。

?AECOM

Q:用科技重建城市景觀的方式有什么看法?

Lee肯定了高科技在模型階段的高效性,同時他認為在城市景觀建設進程中,高科技不應搶占本質,需要明確它的“助手”定位,“科技只是被拋向了公共領域,并且為這里工作、生活并享受宜居社區的人們服務”。

“我認為數字時代的根本在于我們所收集到的信息能夠為我們提供幫助,服務于人。”

Q:大家現在所在的絲路科學城,是西安高新區的第三期,建筑師們如何看待西安高新區未來的規劃和發展?

“所有的國際化都是從傳統而來,我們對生產、生活、生態的理解,都由歷史演變而來。”

“我們的歷史是在國際化當中被保證的,只要我們西安人把我們的歷史的信心藏入心里,注入到實踐當中,那么我們做的所有的事情就是高新區未來的具象規劃、發展。”

亦如馬清運在采訪中所說的“西安有自己的底蘊,國際化是我們的新需求,不是我們缺失的東西!”

高新區是新與舊的交融際會,在馬清運看來,體現西安厚重歷史文化的傳承的同時又表達國際化并不難。因為國際化的基礎邏輯早已被國內城市建設沿用。

展望 絲路科學城

至此,西安“城市封面”學術年第一期主題沙龍暨高新區城市客廳·大師季啟動儀式圓滿舉行!本期主題沙龍是對城市昔日榮光的延溯,是對城市國際化未來的高瞻遠矚,更是絲路科學城對西安的真摯告白。

2022年底,西安正式獲批建設綜合性國家科學中心和科技創新中心,成為第四個獲批建設“雙中心”的城市。

“加冕”全國首個“雙中心”核心區,絲路科學城顯露不凡實力。作為西安高新區“三次創業”的主陣地,絲路科學城將攜手西安,致力打造具有全球影響力的硬科技創新高地、彰顯中國氣韻的“一帶一路”國際科學交流中心、秦創原創新驅動平臺建設的樣板示范區和西安建設綜合性國家科學中心的核心支點”,以全新的科技與信息之路開啟新時代的“絲綢之路”,為西安打造全新的城市封面,吸引更多的人才與投資,推動城市的發展與轉型。

同時,國際文化傳播中心等項目所在園區絲路科學城中央創新區的整體規劃及功能開發,在國內新城建設中,具有很高的前瞻性,其城市空間功能科學性,城市級公共服務配套合理性,TOD模式優化城市軌道交通網絡,城市整體可持續及高質量發展方面具有一定的借鑒意義。

建筑是城市印象的縮影,從建筑尺度跨越至城市尺度,人文、傳統、科技、自然應該以怎樣的格局形態環環相扣?我們相信,絲路文化的影響力將會無限助推到城市發展,高效加持城市的軟實力。

一座城市中,城市封面勢必承擔起巨大的責任與盛名,是最具潛力的靈魂符號,是城市的典型特色。

以傳統傳承城市的文化脈絡,以建筑譜寫城市的華麗篇章。不久的將來,絲路科學城注定騰飛起勢,用西安的歷史、發展、未來、文化煉就城市精華,締造城市理想,攜手西安,向世界敬呈一張絢爛的國際化名片。協同城市建設與發展,打造西安在數字時代通向世界的“第一窗口”,于人文之上,筑就世界級的西安自豪。

建筑與城市共興,我們一起見證絲路科學城之下,西安走向世界的磅礴力量。

發文編輯|Aaron

審核編輯 | Miranda

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>