01/ 自由藝術孕育的“膽” 青年時代

這個時代,建筑總是會因為奇特的造型或是超高的造價而遭受批判���,但DS+R的紐約高線公園收到的是“公園讓鐵路沿線一下子變得大受歡迎,導致房價翻倍,導致周遭鄉紳化”這樣的唏噓�。 高線收到這樣的批判�,也正是項目大獲成功的后果��,某種意義上來說�����,她的很多項目都是鋌而走險,更是福禍相依,卻一次又一次地投身公共建筑。 為何麗茲會為了達到項目獨特的社會與公眾效應而在所不惜?這種孤注一擲的叛逆精神又從何而來�����?

麗茲出生于1959年的波蘭�,她的父母都是納粹大屠殺的幸存者。根據她的自述,她的家和李比斯金住的地方只隔了五個街區��。

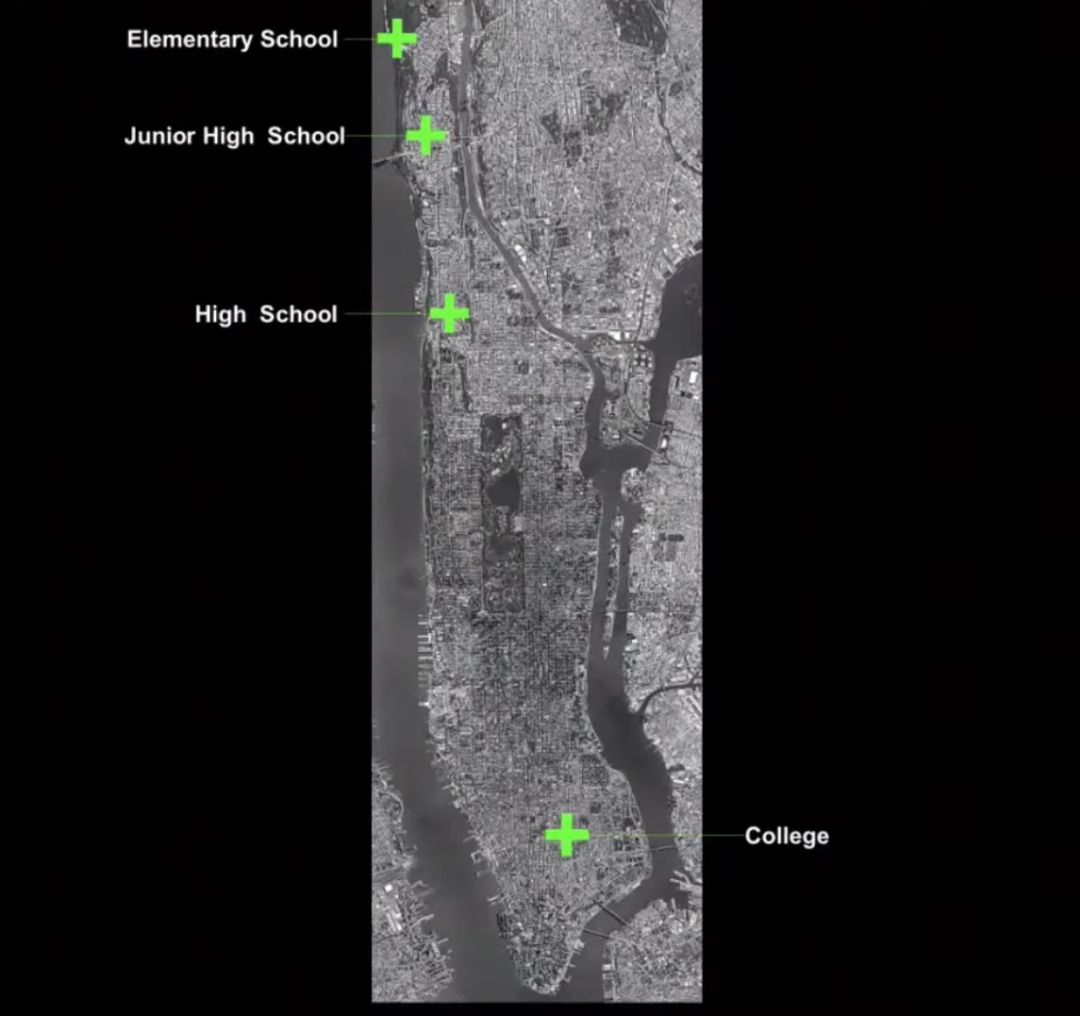

1960年�����,麗茲的父母帶著她們全家移民來到了紐約�����,從零開始。從來到紐約到上大學,麗茲搬了四次家��。

伊麗莎白迪勒公開講座截圖

二世紀六十年代末紐約自由主義盛行���,人權運動���,女權運動和反種歧視運動充斥著紐約的大街小巷��。麗茲上的高中因為頻繁的游行抗議而反復停課�����,學生也將大量時間花在了游行抗議上。這樣崇尚自由,反抗權威的氛圍,在年輕的麗茲身上產生了深遠的影響��。

伊麗莎白迪勒公開講座截圖

自由主義對藝術界產生的震蕩����,更是讓麗茲對視覺媒介產生了濃厚的興趣。實際上,年輕的她從來沒想過成為一個建筑師,一直想成為一個藝術家。

藝術家例如美國先鋒派的Hollis Frampton和德國藝術家Hans Haacke����,讓麗茲著迷于跨媒介的藝術��。

Hollis Frampton

Hollis Frampton, Untitled, 1970 - 1973

Hans Haacke, Blue Sail, 1964-5

Hans Haacke, Water in Wind, 1968

精神上對她產生最深遠影響的,莫過于直接在建筑上切出幾何形狀的美國藝術家GordonMatta Clark。他不拘泥于畫布���,顛覆傳統的藝術媒介,拒絕畫廊藝術館等展覽形式,展現出強烈的顛覆傳統的反抗精神����。

Gordon Matta Clark, Splitting, 1974

對于麗茲�,Gordon Matta Clark的啟蒙性還在于通過空間來展現藝術的可能性����。

Gordon Matta Clark, Conical Insect, 1975

Gordon Matta Clark, Circus, 1978

眾多藝術行業中,電影和電影制片對于麗茲也有啟蒙的作用����。電影作為一種藝術媒介,突破了圖像的靜態���,包含了時間這另一維度。

電影例如《玩樂時光》讓她產生利用“玻璃”這一材質將日常生活場景戲劇化的思考��,在后來自己的藝術裝置項目中有所體現����。她喜歡的電影還包括《藍絲綢》《發條橙子》等。

Play Time, 1967

Blue Velvet, 1986

A Clockwork Orange, 1971

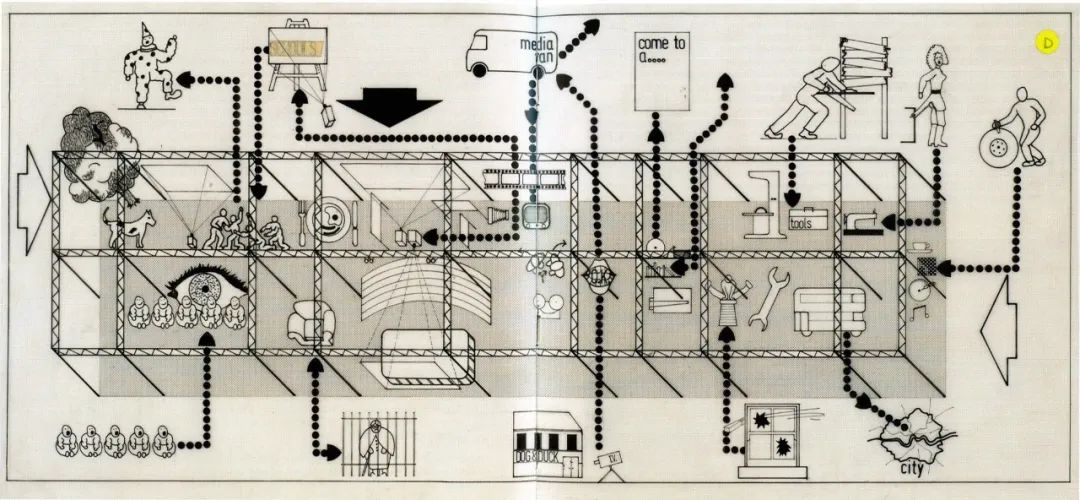

麗茲對于藝術和建筑深入的思考����,也受到兩位人物的啟發:Marcel Duchamp和Cedric Price�。前者嘗試各種各樣的形式去強調“視覺”的主導性和不完整作品的延續性����;后者的Fun Palace則是一種靈活的公共文化巨構,正是DS+R的The Shed的原型����。

The Bride Stripped Bare by Her Batchelors, Even

(The Large Glass) 1915 – 1923

Fun Palace, 1959 - 61

03/ 忠于內心的“敢” 逐漸成熟

高線的大獲成功�����,周邊社區重煥活力,但隨之而來的就是水漲船高的房價�,讓越來越多原來居住在這片區域�����,卻沒有能力支付房租的紐約客不得不搬出。

拔地而起的房地產開發�,都多多少少從名字上與高線沾上邊���,來獲得增益���;國際上,許多城市東施效顰,結果卻差強人意�����。

520 West 28th by Zaha Hadid Architects

Highline 23 Neil M Denari Architects

麗茲則非常正面地應對這些批評�����,藝術家的理想主義似乎在麗茲身上逐漸褪去����,取而代之的是一股更忠于內心的“敢”勁兒。

? Ungano & Agriodimas

高線提供給居住在紐約的人一個看待紐約和紐約生活的另一種方式�����,不日理萬機����,回歸原始,走走停停��。對于她而言���,她做高線的初心已經達到���,后來引發的問題并不是她能控制的�,也并不會因此而后悔高線的完成。

? Iwan Baan

而離高線不遠處的The Shed����,更體現了她忠于內心����,敢于嘗試�。

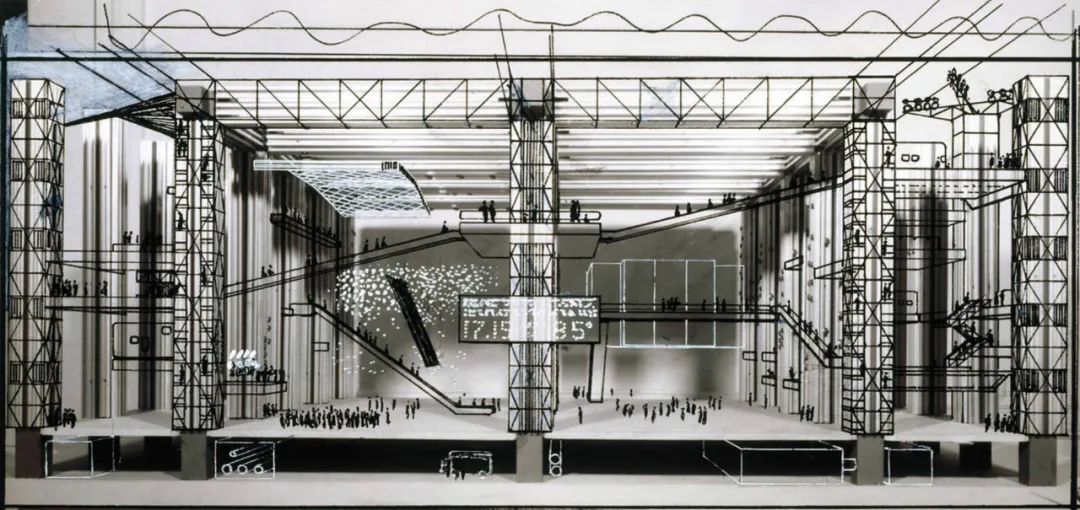

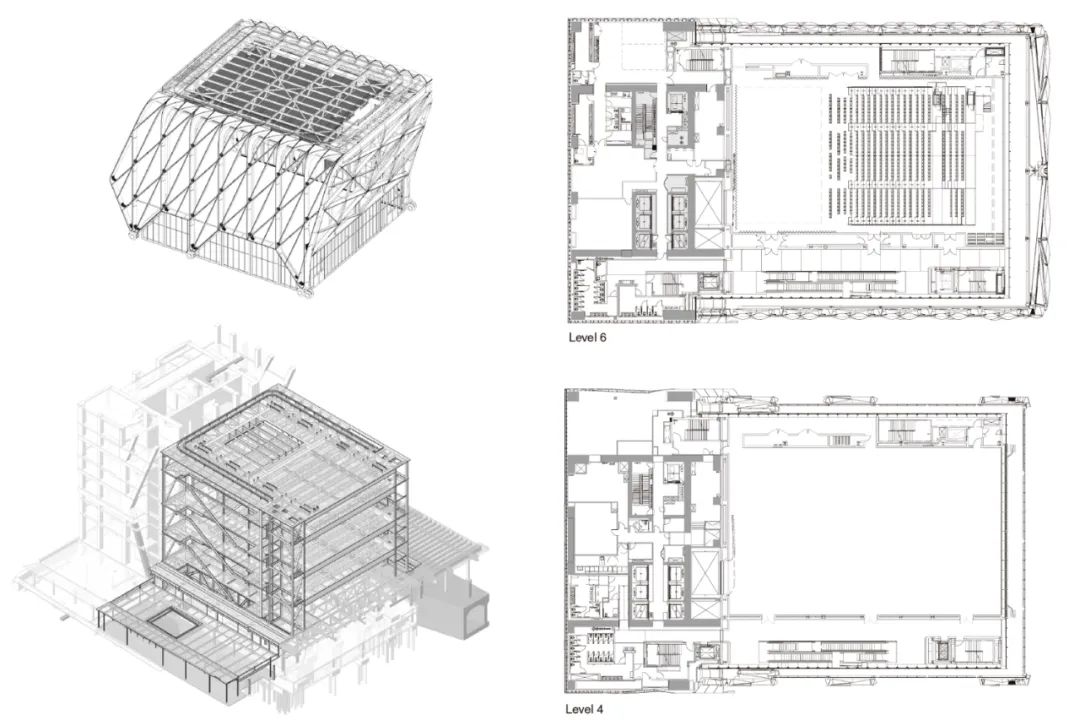

“一個靈活的文化巨構”����,麗茲早在2008年就有這樣的想法。實際上,The Shed的建成���,是與普通大型公共建筑完全相反的流程。

2008年,聽說了紐約市在計劃一個文化項目征求書,DS+R和David Rockwell(之前有過合作項目)便起草了一個關于“靈活的文化巨構”的提議書。經濟危機之后���,紐約市響應了這個項目提議書,哈德森場的開發商開始介入,組建了基金會����,執行董事會等來推進The Shed的進行��。

2008年紐約市和哈德森場開發商發布的征議書

由一個建筑提案催生出機構權力來執行,這樣的案例是絕無僅有的。然而���,這中間的雙贏,也是矛盾的。

為了能過夠實現這座文化巨構的靈活性和巨大的容量��,在不超出場地紅線的情況下容納所需的機械和服務設備�����,DS+R也結下了與場地相鄰的塔樓的設計�����。

15 Hudson Tower

如此純粹的商業建筑是DS+R從來沒做過的,也是與麗茲長期以來對資本權力批判的本意背道而馳���。但是,塔樓將能幫助實現對她來說更重要的東西。思考再三,她接下了這筆“惡魔的交易”。

塔樓為巨構提供的Back of house區域

“…to have an opportunity to do something that was really not natural to our studio, to do a commercial project like that. But it was maybe a once-in-a-lifetime opportunity to do that here, to make an ensemble.”

“去做一個這樣的商業項目對于我們工作室來說是一個極其不自然的決定,但這也許是個絕無僅有的機會���,這輩子就只做這一次���,把他們結合起來�����?����!?/span>

-- 伊麗莎白·迪勒

她是大膽的藝術家,是叛逆的設計師���,更是敢忠于自己的建筑師。

對于她��,只要能夠達到她所想象的�����,一座Cedric Price的the Fun Palace再世的文化巨構���,并且靈活�,持久,釋放公共藝術的潛力����,真正改變紐約市民的文化生活����,便是忠于內心��,既是做出妥協�,也在所不惜����。

她寧愿當一個活躍的社會藝術家���,也不愿做紙上談兵的建筑師����;

她寧愿做一個周旋于各種權力機構之間的說客,也不做處于市場領導之下的乙方建筑師�����;

伊麗莎白·迪勒的魅力來源于她藝術家的天性����,并在不斷探索建筑中成熟,啟發著我們����。

“I’m now convinced that you’re doing your best work doing something you’re unqualified to do.”

“當你在做你完全沒有(所謂的)資格做的事情的時候����,卻正是在完成你最好的作品的時刻���。我對此深信不疑����。”

-- 伊麗莎白·迪勒

"/>

"/>

"/>

"/>