01/ 自由藝術(shù)孕育的“膽” 青年時代

這個時代��,建筑總是會因為奇特的造型或是超高的造價而遭受批判�,但DS+R的紐約高線公園收到的是“公園讓鐵路沿線一下子變得大受歡迎��,導(dǎo)致房價翻倍����,導(dǎo)致周遭鄉(xiāng)紳化”這樣的唏噓����。 高線收到這樣的批判,也正是項目大獲成功的后果��,某種意義上來說�����,她的很多項目都是鋌而走險�����,更是福禍相依���,卻一次又一次地投身公共建筑�����。 為何麗茲會為了達(dá)到項目獨特的社會與公眾效應(yīng)而在所不惜?這種孤注一擲的叛逆精神又從何而來�����?

麗茲出生于1959年的波蘭�����,她的父母都是納粹大屠殺的幸存者。根據(jù)她的自述,她的家和李比斯金住的地方只隔了五個街區(qū)��。

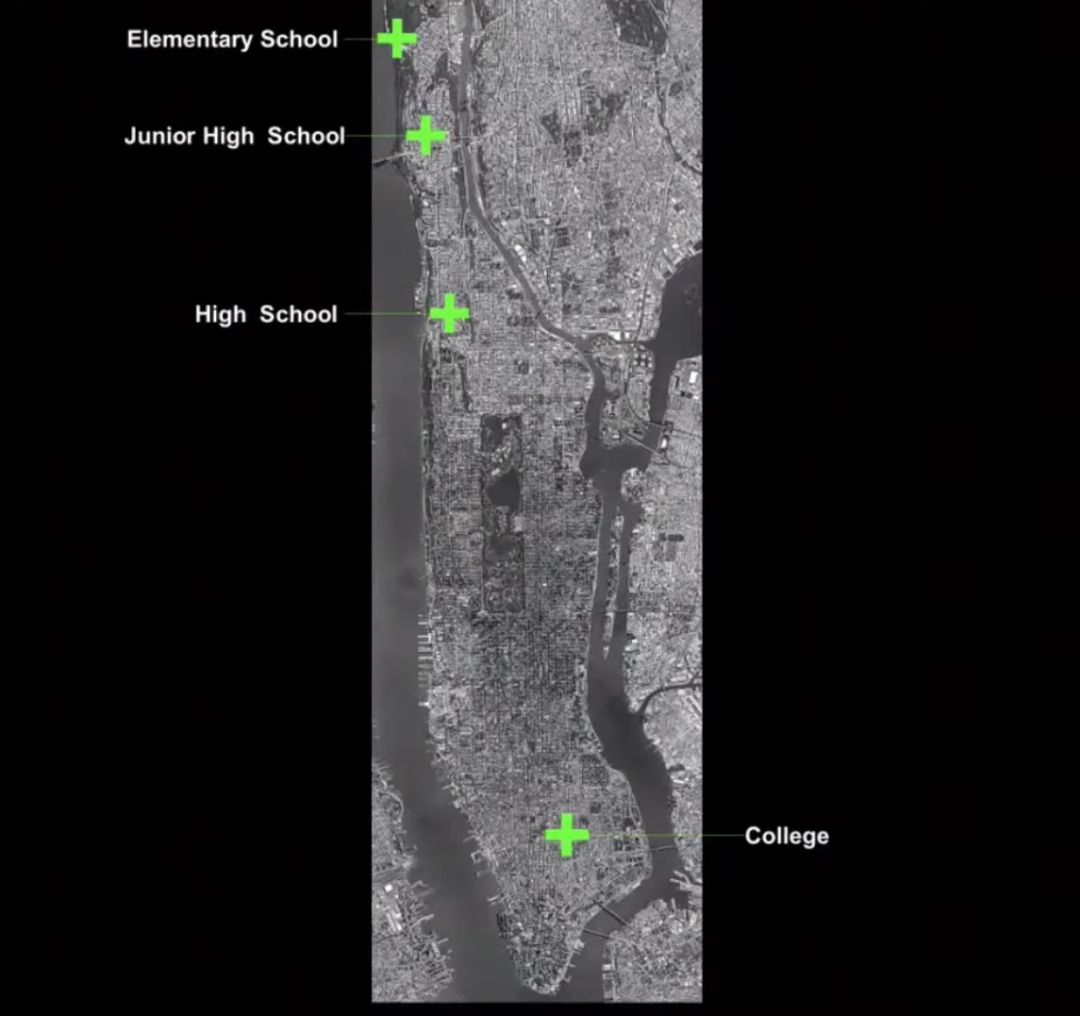

1960年��,麗茲的父母帶著她們?nèi)乙泼駚淼搅思~約��,從零開始。從來到紐約到上大學(xué),麗茲搬了四次家。

伊麗莎白迪勒公開講座截圖

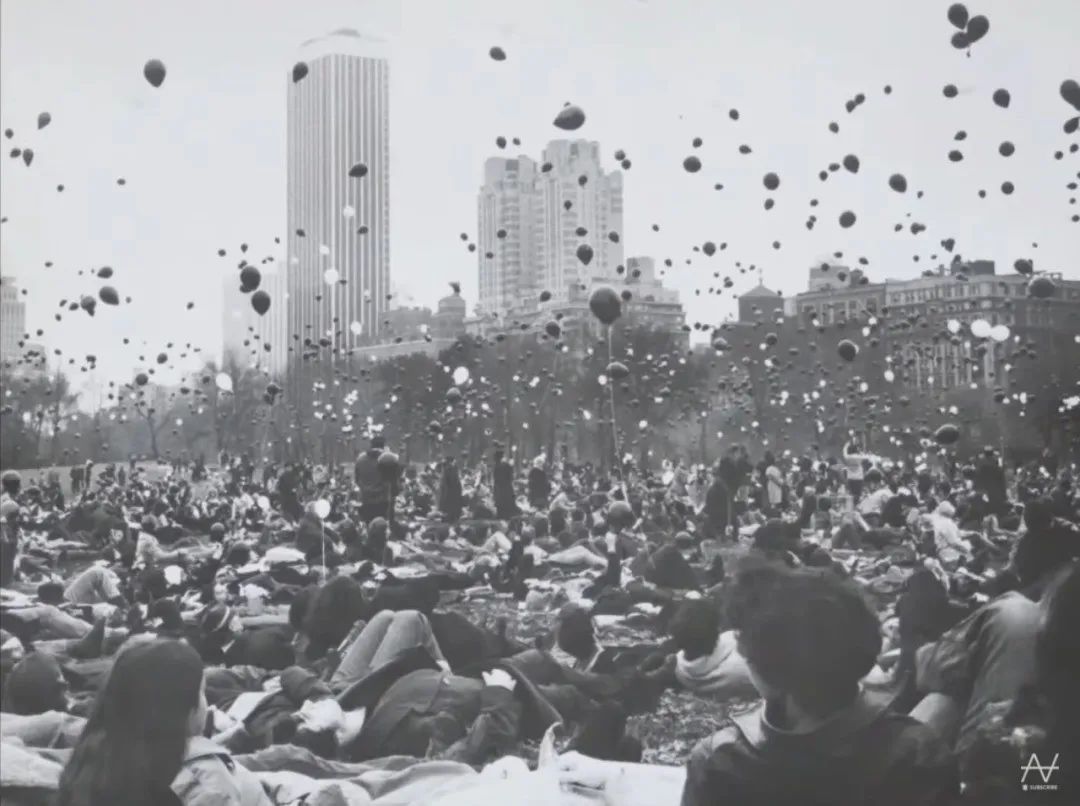

二世紀(jì)六十年代末紐約自由主義盛行,人權(quán)運動�,女權(quán)運動和反種歧視運動充斥著紐約的大街小巷�����。麗茲上的高中因為頻繁的游行抗議而反復(fù)停課,學(xué)生也將大量時間花在了游行抗議上。這樣崇尚自由���,反抗權(quán)威的氛圍,在年輕的麗茲身上產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響����。

伊麗莎白迪勒公開講座截圖

自由主義對藝術(shù)界產(chǎn)生的震蕩�,更是讓麗茲對視覺媒介產(chǎn)生了濃厚的興趣���。實際上���,年輕的她從來沒想過成為一個建筑師����,一直想成為一個藝術(shù)家。

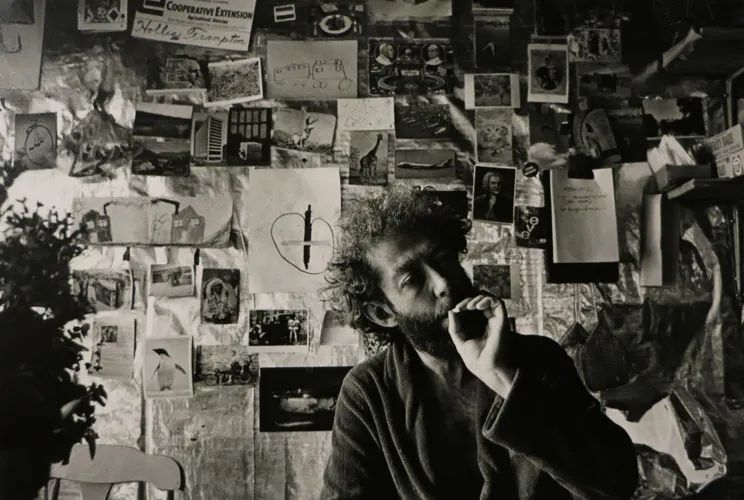

藝術(shù)家例如美國先鋒派的Hollis Frampton和德國藝術(shù)家Hans Haacke,讓麗茲著迷于跨媒介的藝術(shù)����。

Hollis Frampton

Hollis Frampton, Untitled, 1970 - 1973

Hans Haacke, Blue Sail, 1964-5

Hans Haacke, Water in Wind, 1968

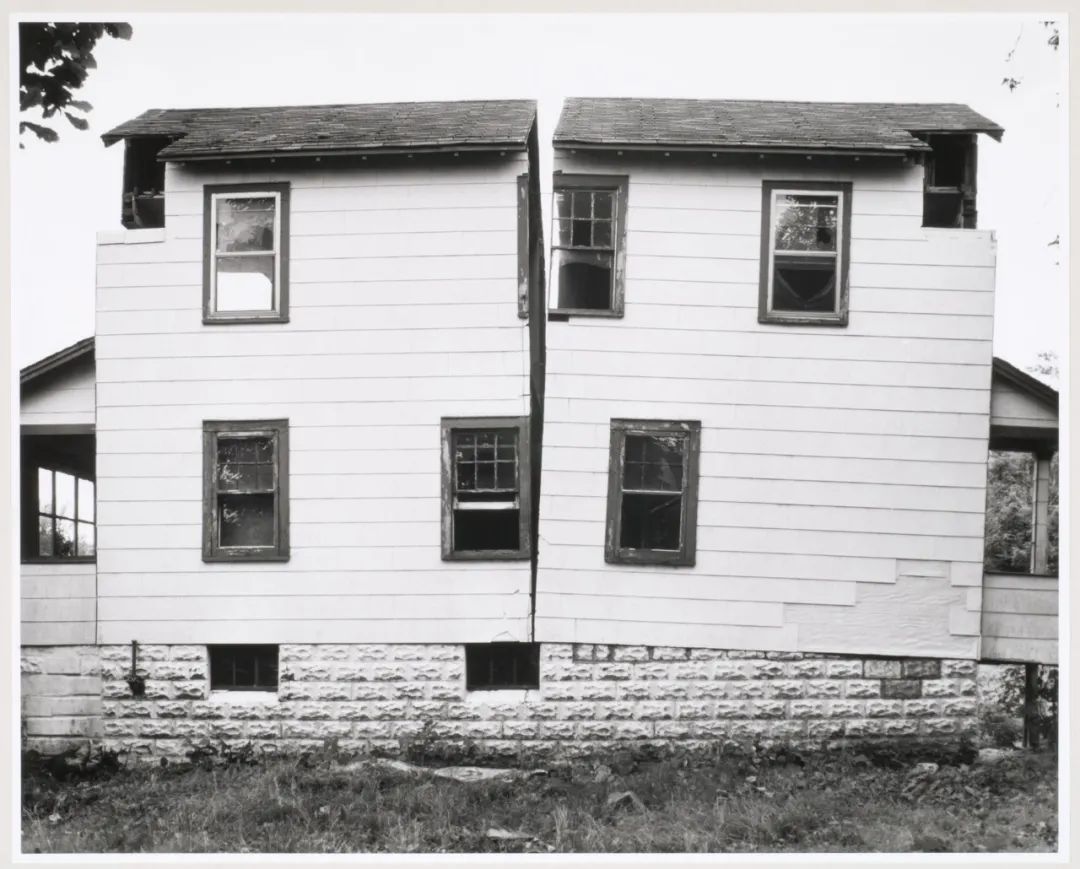

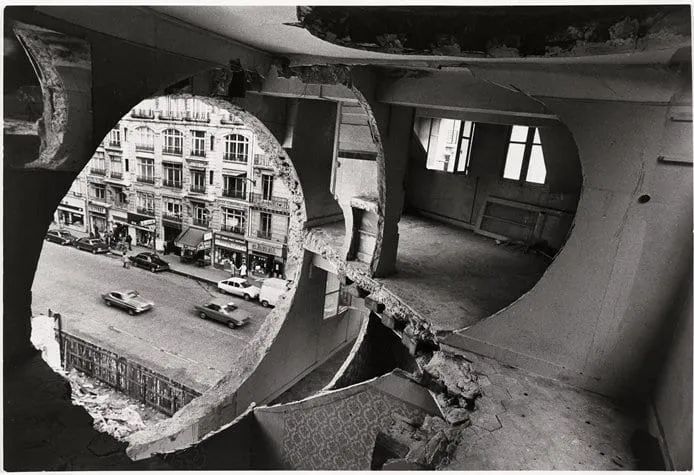

精神上對她產(chǎn)生最深遠(yuǎn)影響的,莫過于直接在建筑上切出幾何形狀的美國藝術(shù)家GordonMatta Clark����。他不拘泥于畫布��,顛覆傳統(tǒng)的藝術(shù)媒介,拒絕畫廊藝術(shù)館等展覽形式�,展現(xiàn)出強(qiáng)烈的顛覆傳統(tǒng)的反抗精神�。

Gordon Matta Clark, Splitting, 1974

對于麗茲�,Gordon Matta Clark的啟蒙性還在于通過空間來展現(xiàn)藝術(shù)的可能性。

Gordon Matta Clark, Conical Insect, 1975

Gordon Matta Clark, Circus, 1978

眾多藝術(shù)行業(yè)中����,電影和電影制片對于麗茲也有啟蒙的作用��。電影作為一種藝術(shù)媒介,突破了圖像的靜態(tài),包含了時間這另一維度。

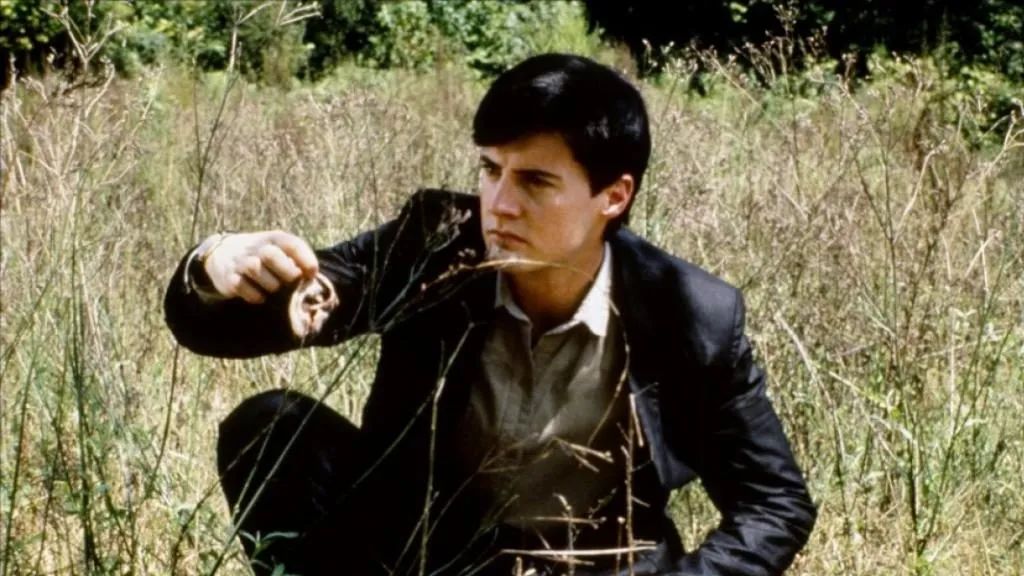

電影例如《玩樂時光》讓她產(chǎn)生利用“玻璃”這一材質(zhì)將日常生活場景戲劇化的思考,在后來自己的藝術(shù)裝置項目中有所體現(xiàn)��。她喜歡的電影還包括《藍(lán)絲綢》《發(fā)條橙子》等��。

Play Time, 1967

Blue Velvet, 1986

A Clockwork Orange, 1971

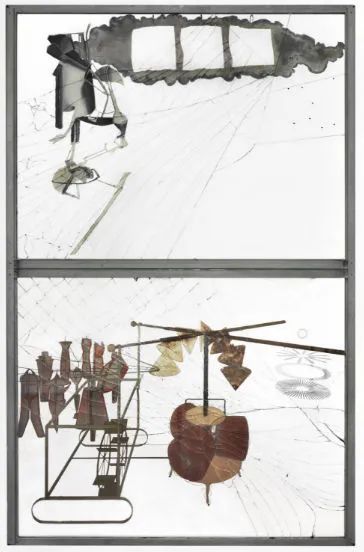

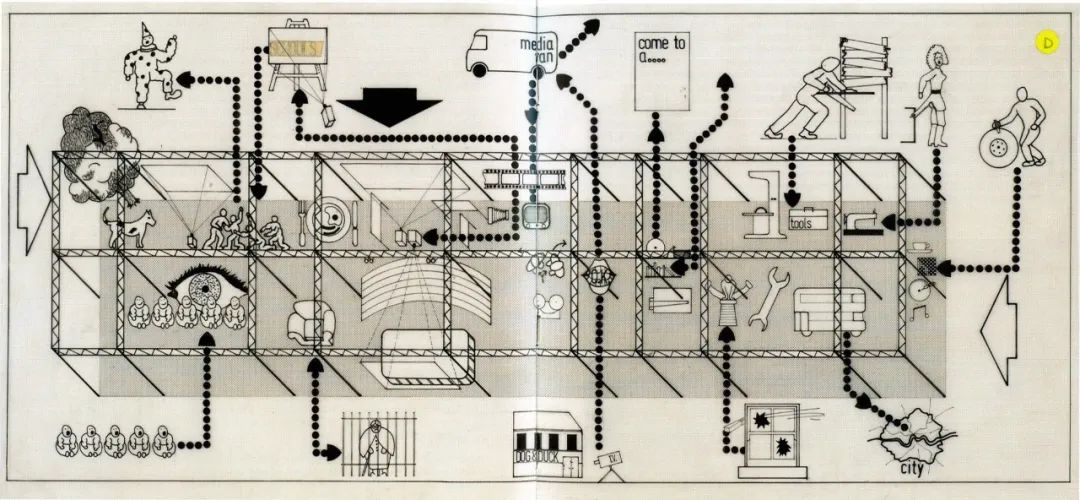

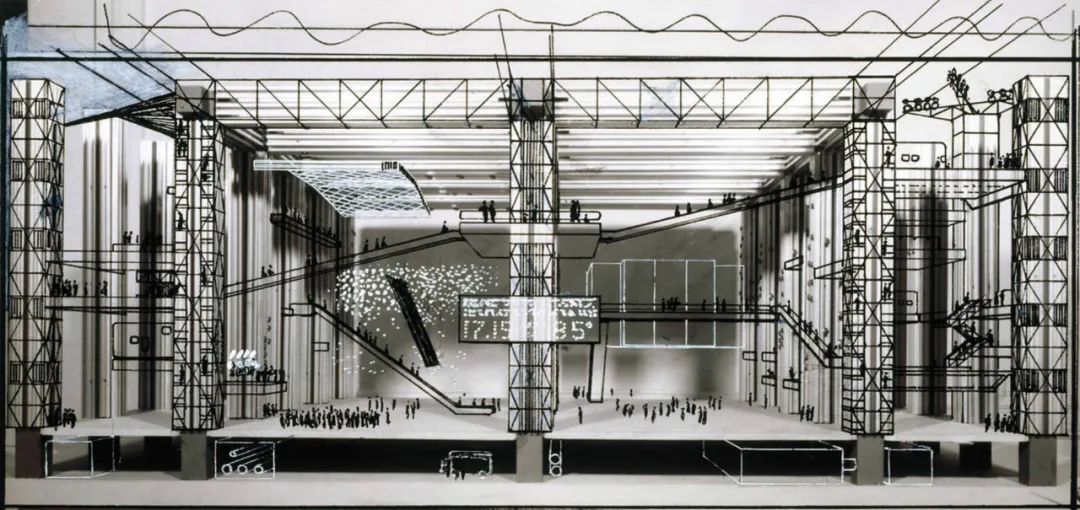

麗茲對于藝術(shù)和建筑深入的思考��,也受到兩位人物的啟發(fā):Marcel Duchamp和Cedric Price。前者嘗試各種各樣的形式去強(qiáng)調(diào)“視覺”的主導(dǎo)性和不完整作品的延續(xù)性;后者的Fun Palace則是一種靈活的公共文化巨構(gòu)�,正是DS+R的The Shed的原型�。

The Bride Stripped Bare by Her Batchelors, Even

(The Large Glass) 1915 – 1923

Fun Palace, 1959 - 61

03/ 忠于內(nèi)心的“敢” 逐漸成熟

高線的大獲成功�,周邊社區(qū)重?zé)ɑ盍ΓS之而來的就是水漲船高的房價���,讓越來越多原來居住在這片區(qū)域�,卻沒有能力支付房租的紐約客不得不搬出����。

拔地而起的房地產(chǎn)開發(fā),都多多少少從名字上與高線沾上邊,來獲得增益;國際上��,許多城市東施效顰�����,結(jié)果卻差強(qiáng)人意。

520 West 28th by Zaha Hadid Architects

Highline 23 Neil M Denari Architects

麗茲則非常正面地應(yīng)對這些批評���,藝術(shù)家的理想主義似乎在麗茲身上逐漸褪去,取而代之的是一股更忠于內(nèi)心的“敢”勁兒�����。

? Ungano & Agriodimas

高線提供給居住在紐約的人一個看待紐約和紐約生活的另一種方式����,不日理萬機(jī),回歸原始�����,走走停停�。對于她而言,她做高線的初心已經(jīng)達(dá)到�,后來引發(fā)的問題并不是她能控制的���,也并不會因此而后悔高線的完成��。

? Iwan Baan

而離高線不遠(yuǎn)處的The Shed,更體現(xiàn)了她忠于內(nèi)心�����,敢于嘗試�。

“一個靈活的文化巨構(gòu)”,麗茲早在2008年就有這樣的想法��。實際上�,The Shed的建成,是與普通大型公共建筑完全相反的流程��。

2008年���,聽說了紐約市在計劃一個文化項目征求書�,DS+R和David Rockwell(之前有過合作項目)便起草了一個關(guān)于“靈活的文化巨構(gòu)”的提議書���。經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后���,紐約市響應(yīng)了這個項目提議書����,哈德森場的開發(fā)商開始介入,組建了基金會����,執(zhí)行董事會等來推進(jìn)The Shed的進(jìn)行����。

2008年紐約市和哈德森場開發(fā)商發(fā)布的征議書

由一個建筑提案催生出機(jī)構(gòu)權(quán)力來執(zhí)行����,這樣的案例是絕無僅有的。然而�,這中間的雙贏��,也是矛盾的。

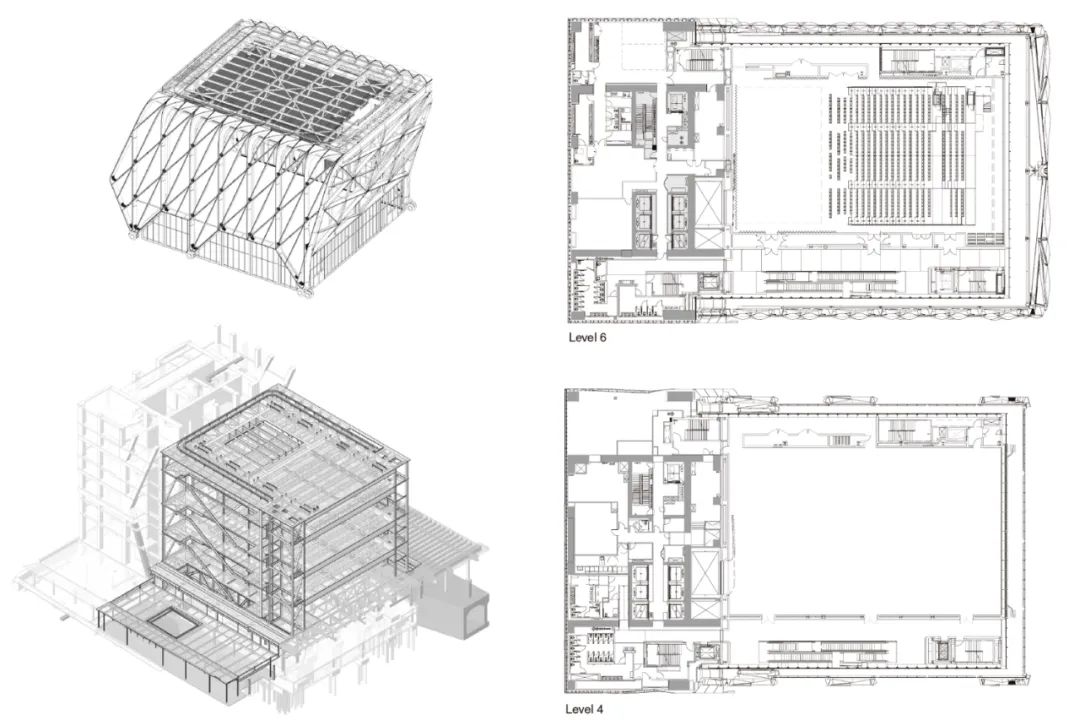

為了能過夠?qū)崿F(xiàn)這座文化巨構(gòu)的靈活性和巨大的容量�,在不超出場地紅線的情況下容納所需的機(jī)械和服務(wù)設(shè)備��,DS+R也結(jié)下了與場地相鄰的塔樓的設(shè)計。

15 Hudson Tower

如此純粹的商業(yè)建筑是DS+R從來沒做過的��,也是與麗茲長期以來對資本權(quán)力批判的本意背道而馳��。但是�����,塔樓將能幫助實現(xiàn)對她來說更重要的東西�����。思考再三���,她接下了這筆“惡魔的交易”���。

塔樓為巨構(gòu)提供的Back of house區(qū)域

“…to have an opportunity to do something that was really not natural to our studio, to do a commercial project like that. But it was maybe a once-in-a-lifetime opportunity to do that here, to make an ensemble.”

“去做一個這樣的商業(yè)項目對于我們工作室來說是一個極其不自然的決定��,但這也許是個絕無僅有的機(jī)會����,這輩子就只做這一次��,把他們結(jié)合起來���?��!?/span>

-- 伊麗莎白·迪勒

她是大膽的藝術(shù)家����,是叛逆的設(shè)計師����,更是敢忠于自己的建筑師。

對于她,只要能夠達(dá)到她所想象的,一座Cedric Price的the Fun Palace再世的文化巨構(gòu),并且靈活�����,持久�,釋放公共藝術(shù)的潛力,真正改變紐約市民的文化生活,便是忠于內(nèi)心����,既是做出妥協(xié),也在所不惜。

她寧愿當(dāng)一個活躍的社會藝術(shù)家���,也不愿做紙上談兵的建筑師;

她寧愿做一個周旋于各種權(quán)力機(jī)構(gòu)之間的說客,也不做處于市場領(lǐng)導(dǎo)之下的乙方建筑師���;

伊麗莎白·迪勒的魅力來源于她藝術(shù)家的天性,并在不斷探索建筑中成熟����,啟發(fā)著我們���。

“I’m now convinced that you’re doing your best work doing something you’re unqualified to do.”

“當(dāng)你在做你完全沒有(所謂的)資格做的事情的時候�,卻正是在完成你最好的作品的時刻����。我對此深信不疑?��!?/span>

-- 伊麗莎白·迪勒

"/>

"/>

"/>

"/>