他用數(shù)學與幾何詮釋藝術��,竟然與安藤忠雄不謀而合?

2021/11/09

并非虛幻

也無幻覺

拋棄表象

舍去隱喻

一切皆是自我的投影

——貝爾·維內(nèi)

開篇這首短詩來自法國當代藝術家貝納· 維內(nèi),是他對長達半個世紀藝術生涯的自我審視與表達�����。貝納· 維內(nèi)出生于普羅旺斯的阿爾卑斯省,現(xiàn)生活、工作于美國紐約和法國勒梅���。維內(nèi)在世界各地參與了逾30個公共雕塑展覽和項目,并曾獲得巴黎市藝術大獎、法國最高榮譽軍團騎士勛章以及2016年國際雕塑中心授予的終身成就獎����。

2021年10月1日����,由安藤忠雄擔任建筑設計���,位于廣東順德的和美術館(HEM)在對公眾開放1周年之際�,呈現(xiàn)了貝納·維內(nèi)中國首次大規(guī)模個展——“貝納·維內(nèi):單義游戲”�����。

貝納·維內(nèi)是法國雕塑家和圖案設計師���,他1941生于普羅旺斯的一個小村莊���。17歲時����,早熟的藝術才華使他前往尼斯學習繪畫�����。1963年起����,他以柏油繪畫及紙板雕刻而被公眾認知��。1976年���,在普羅旺斯的藍天白云下�����,維內(nèi)找到了一種新材料�,來演繹其作品的各種可能性,這就是“粗鋼條”��。他將之加工成直線���、曲線��、斜線��、折斷或“不定之形” —— 這些盤卷的粗鋼條使他聞名世界。

維內(nèi)將這一系列作品命名為"不確定的線"�。當一條線擁有足夠的體量�����,它就不再只是抽象的幾何概念,從而轉變成了一個三維的具象輪廓��;當一條擁有體量的線扭曲���、折疊����、翻轉,就也不再是一個孤立的輪廓 —— 它與周圍的空間交談���、聯(lián)系、碰撞、融合,成為了一個雕塑����。

2007年����,維內(nèi)受酒桶弧度的啟發(fā),為法國木桐堡酒莊繪制了當年的酒標 —— 一組圓弧����,象征著扎根大地的酒杯,如葡萄枝蔓般向上敞開著�����,承接著上天賜予的美酒���。

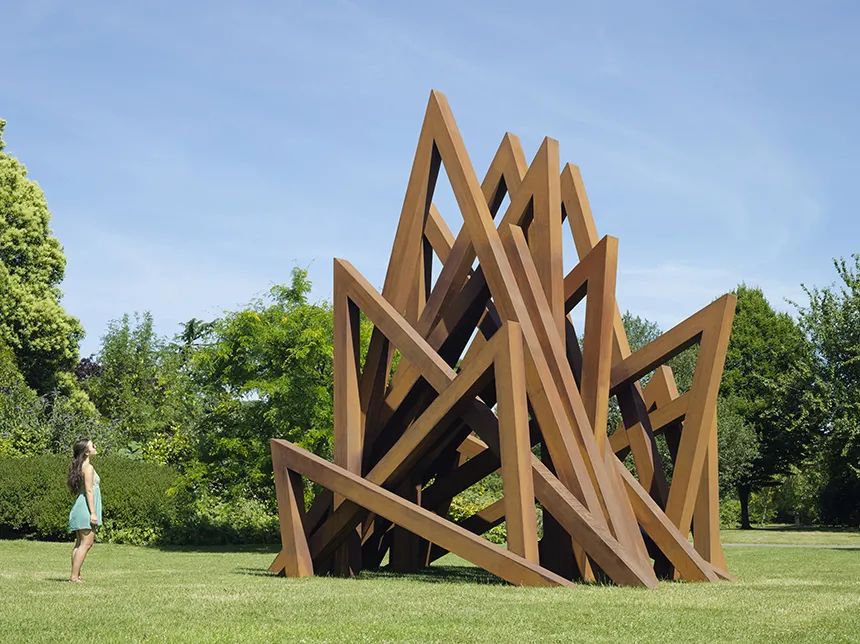

商標版權@法國木桐堡酒莊Chateau-Mouton-Rothschild維內(nèi)將抽象線條立體化��、雕塑化����,用一維的線條創(chuàng)造出了一個立體的三維空間����。某種意義上來說,這與建筑師的工作方式有異曲同工之妙。作為貝納·維內(nèi)的代表作品�,鋼結構雕塑《三條不確定的線》分外吸睛��。其剛勁有力的線條和粗獷的金屬質感,仿佛在此打開了一個可穿越的異質空間,令人浮想聯(lián)翩��。貝納·維內(nèi) 三條不確定的線 軋鋼 255cm×406cm×310cm 2007年

去闡釋,就是去使世界貧瘠�����,使世界枯竭——為的是另建一個‘意義’的影子世界��。闡釋是把世界轉換成這個世界����。在"不確定的線"系列走進貝納· 維內(nèi)的生活之前��,他是一個絕對的理性主義藝術家。自20世紀50年代起,哲學�����、語言學和文化理論的革新不斷刺激著新的藝術實驗�,推動著現(xiàn)代藝術擺脫審美的束縛,朝觀念藝術邁進����。觀念藝術中的“觀念”一詞�,既暗示著抽象性和思想性�,也暗示著觀念主體的存在,由此����,藝術的意義逐漸脫離作品本身��,脫離審美的凝視,依附于作品所承載的觀念或情感��,而這往往是個人的�、隱喻的。當傳統(tǒng)的媒介和形式分析已失效�,對觀念的揣測與闡釋便成為進入藝術的唯一途徑����。與此對應的是上世紀60年代極簡主義者所開啟的另一種實踐:他們不再賦予作品和材料任何象征意義����,拒絕心理隱喻,將藝術的意義從個人語言中抽離出來,轉而在公共空間中找到一種普遍的語言��,以此揭示萬物為何�。貝納· 維內(nèi)顯然是后一種藝術的追隨者。“去闡釋����,就是去使世界貧瘠”維內(nèi)認為純粹個人化的表達對現(xiàn)實世界并無幫助����,而數(shù)學的運用���,則是他對“表達”和“闡釋”的反抗��。貝納·維內(nèi) 齒輪���、齒根及輪齒厚度設計草圖 炭筆�����、鋼筆、紙上拼貼 52cm×62cm 1966年

維內(nèi)拒絕任何含糊不清的圖像隱喻���,追求意義的單一性,將一連串理性的數(shù)學語言轉化為圖表�,由此�����,作品只能夠在數(shù)學維度中得以解讀,任何其他語境之下���,無論是哲學、宗教還是社會學�,都無法產(chǎn)生意義�����。這就是他的“單義游戲”,只有純粹的理性和絕對的精準����,不帶感情,不帶羈絆���。貝納·維內(nèi) 帶有“負數(shù)”的金色三聯(lián)畫 布面丙烯(拋光) 247cm×592.5cm 2011年數(shù)學、模型���、公式、符碼�����、圖表���,這幾個詞似乎令人難以將其與藝術相聯(lián)系�����。但這些象征理性與功能的元素正是貝納·維內(nèi)創(chuàng)作的材料�����,甚至是創(chuàng)作的目的本身。貝納·維內(nèi) 關于“冠狀線強度” 布面丙烯 195cm×146cm 2002年貝納· 維內(nèi)他專注于運用數(shù)學符碼與圖表消解藝術慣有的隱喻性和多義性�,通過理性的方式抹除主體的存在��,用數(shù)學化的曲線圖在畫布上表現(xiàn)出軸線、曲線和方程式��。將藝術從主觀臆斷中解放����,停留于畫面所展現(xiàn)的數(shù)學邏輯本身。貝納·維內(nèi) 函數(shù)y=2x^2+3x-2的拋物線 布面丙烯 168cm×97cm 1966年貝納·維內(nèi) 關于“張力測量時刻” 布面丙烯(拋光) 208.3cm×162.6cm 2001年貝納·維內(nèi) 關于帶有離散線段的形態(tài)學字符 布面丙烯 183cm×243cm 2001年借此�,數(shù)學的單義性被引入一個其本不可能產(chǎn)生作用的領域�����。面對另一種語言���,既有的藝術法則失效���,圖表本身既不具備表達性也不具有傳統(tǒng)美學意義��,任何試圖闡釋的努力都將感受到揶揄��,并終將宣告失敗����。正如置身于一場單義游戲����,你要做的只是留心觀察畫面,按圖索驥�����,最后便可來到那唯一出口���。

如果數(shù)學是貝納· 維內(nèi)獨特的藝術語言����,那幾何之美就是這語言中不可缺少的韻腳音律。貝納·維內(nèi) 190°和136°兩個角的位置 布面丙烯 245cm×245cm 1977年對稱�����、光滑�����、流暢,用幾何的形態(tài)表達理性����、精準的藝術����,在純粹的理性中�����,包含著極致的浪漫����。

貝納·維內(nèi) 上方帶有數(shù)字23的金色飽和圓 布面丙烯(拋光) 214.5 cm×214.5 cm 2011年貝納·維內(nèi) 右下帶有字母“W”的金色繪畫 布面丙烯(拋光) 210cm×210 cm 2011年

幾何之美的運用����,與展館本身——和美術館——的設計理念巧合般的相輔相成:回到幾何學的原點——圓。

-

回到幾何學的原點——圓���,我設計了和美術館。

圓是所有造型的原點��。

在和美術館中��,我寄托著這樣的理念——創(chuàng)造一座不受美術 館既有概念的約束����,能親身感受到與自然共生之體驗的建筑���。

——安藤忠雄

和美術館本身����,也是安藤忠雄在亞洲的一件具有代表性的建筑作品�����。

和美術館的設計理念應正了他“世界無國界����,地球是一個整體”的認知���,他渴望打破一切分界��,朝事物的本質發(fā)起挑戰(zhàn)�����。

這是世界首條清水混凝土雙螺旋樓梯�。以雙螺旋樓梯為中央���,不同心圓形建筑如同水波紋一般層層向外�,整體意象如向城市擴散的“渦旋”。美術館內(nèi)部的樓梯呈螺旋狀回轉���,從下方仰望,我們會有這樣的空間體驗�����。光由上方傾瀉而下��。這束光��,是人與自然和諧共生的世界的隱喻。傳統(tǒng)建筑哲學+現(xiàn)代的設計手法

美術館的設計語言源于當?shù)氐谋就两ㄖ臀幕瘍?nèi)涵���,建筑師試圖從中汲取靈感����,并將新建的美術館空間構想成一個和諧統(tǒng)一的狀態(tài)。穿過水之徑時��,展現(xiàn)在眼前的�����,是安藤忠雄從中國古代“天圓地方”思維理念中提煉出的純粹幾何元素��。地上4層、地下2層���,圓形建筑按照一定偏心率精確疊置的倒錐形圓柱塔,輕薄的橢圓形屋頂與纖長的隔柵立面����,中和了整體建筑的硬朗輪廓����。1219.2 cm × 1539.2 cm × 967.7 cm����,建筑造型“向心”凝聚�����,整體意象又如向城市擴散的“渦旋”。長方體偏廳沿著首層圓柱的切線方向延展,并與柱塔形成高差,光潔的幕墻恰與主廳隔柵后若隱若現(xiàn)的落地玻璃交相呼應�。

"/>

"/>

"/>

"/>