高密住宅對城市居民的心理承壓能力造成了巨大挑戰,在疫情迫使外部一切活動運轉停擺的情況下,逼仄的室內空間將身處其中的人的恐懼放大,人們承受著出乎尋常的精神壓力。比利時攝影師Kris Provoost用一組攝影記錄了香港疫情期間的住宅景象,Provoost認為,香港土地空間的高度飽和使政府在更高的高度,建造更多的住宅塔樓,但如果在物理空間內實行封鎖,將直接對當地人心理健康產生影響。

圖2:荃灣住宅大廈,東方伊甸園系列圖集的每張圖片都少不了住宅錯落在山間的景致。?Kris Provoost 圖片來源:https://www.dezeen.com

圖3:將軍澳的樂活公園提供了21500套住宅,形成香港最大的住宅區。?Kris Provoost 圖片來源:https://www.dezeen.com

圖4:“香港是一個宜居的城市,擁有豐富的自然、海洋和島嶼,但Covid-19 危機引發了人們對我們如何生活的質疑。” Provoost總結說,“這些郊野公園是許多香港人的救命恩人,我確信這一點。” ?Kris Provoost 圖片來源:https://www.dezeen.com

香港新市鎮開發建設是建立在自給自足、均衡發展的基礎上,第三代新市鎮開發從20世紀80年代開始建設,除將軍澳外還有天水圍、東涌等,最初通過填海引入公共屋,再到隧道通車、工業村落成、地鐵線通車,較為成熟的市鎮搭建計劃逐漸落地。居民可住進商品房或由政府資助的房屋。即便如此,面對已經高度飽和的土地資源,房屋只能步步上移到山腰,城市和自然分野已然如此明顯。隨著這種高密住宅引發的宜居困擾,“寄生居住計劃”應運而生。

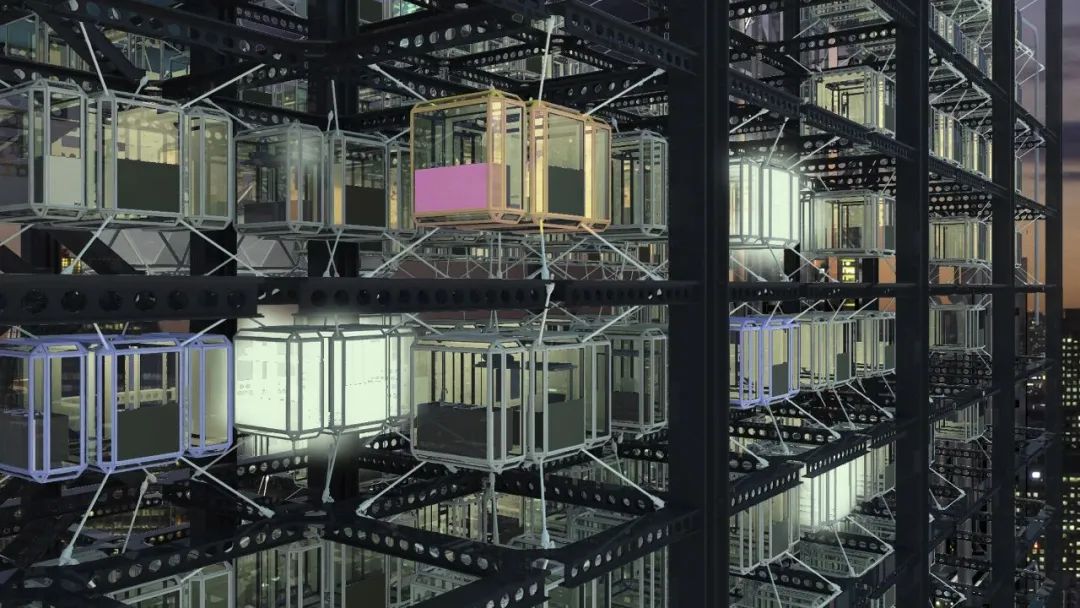

加泰羅尼亞高級建筑院的畢業生設計了一種網絡結構建筑單體——寄生豆莢(Flux Haus),用以作為籠式房屋更有尊嚴的替代方案,他們的建議基于香港深水埗地區生活成本高,迫使當地人定居在籠屋等不合標準的住宅中的現實,在提案中,每個吊艙都將懸掛在同一個網格構架上而這種單體的建造者將是以昆蟲生物研究為藍本的群體機器人。生活艙面積都超過六平方米。居民將從現有的建筑入口進入結構,然后被運送到可用的對接空間。

圖5:Flux Haus寄生居住計劃,用單人吊艙容納下香港的五座塔樓。?Institute for Advanced Architecture of Catalonia's (IAAC) Future House studio 圖片來源:https://www.dezeen.com

圖6:單獨的吊艙將配備屏幕,人工智能和機器人技術,使空間能夠適應居住者的需求。?Institute for Advanced Architecture of Catalonia's (IAAC) Future House studio 圖片來源:https://www.dezeen.com

“城市的回聲”

搭建降低社會犯罪率的睡眠艙

相似的,寄生元素除了被用在住宅樓的設想里,也以藝術的形式開始出現在全球城市大街小巷的各種角落的主體建筑上。有的是流浪漢提供的暫時落腳的住所,有的是眾籌平臺捐款搭建的睡眠艙,讓恐怖電影《糖果人》里的悲劇不在現實中重演。

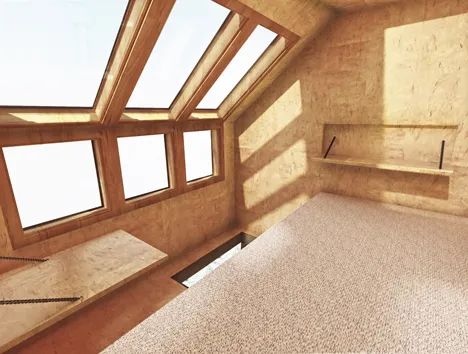

圖7:為了突破城市居民在繁華城市中居住的界限,藝術家馬克·賴格爾曼(Mark Reigelman)和建筑師珍妮·查普曼(Jenny Chapman)將一座臨時的房屋形狀的木屋懸掛在舊金山一家酒店的一側。圖片來源:https://www.dezeen.com

圖8:為了懸掛在建筑外體上,通常使用輕質吊艙,每個吊艙都有一個木制睡眠平臺和折疊式座椅,將固定在英國首都現有建筑物的外墻上,以創建一系列過夜避難所。圖片來源:https://www.dezeen.com

用高層對抗高密

住宅里的“自動售貨機”

未來主義建筑概念旨在適應其居民隨著時間的推移的需求,而不是保持靜態結構。在這種范式下,存儲在建筑物內的模塊可以移動、重新組合、修改和回收,防止浪費并確保空間得到有效利用。

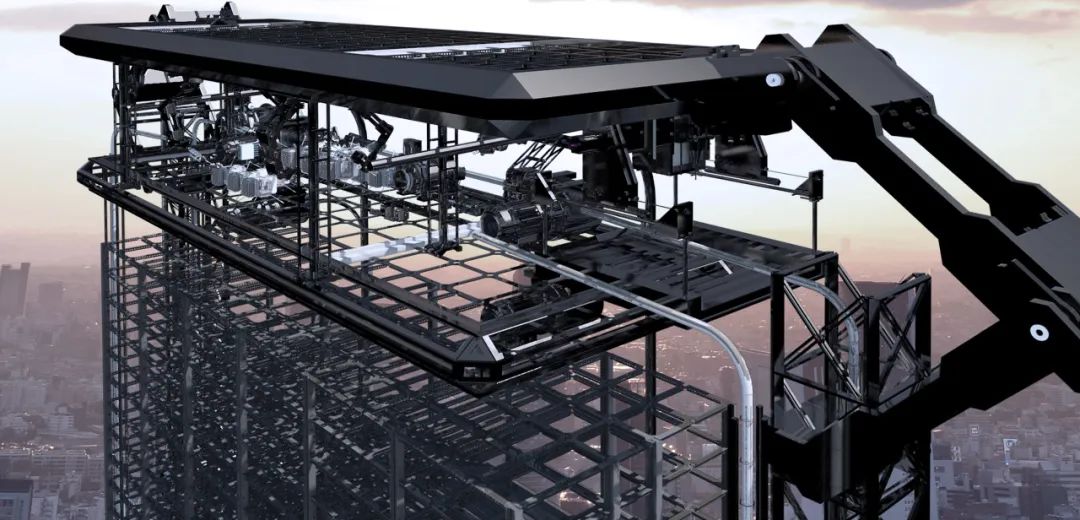

馬來西亞設計師Haseef Rafiei受日本自動售貨機普及的啟發,設計了能夠為房主提供定制的模塊化房屋的摩天大樓,客戶將能夠根據自己的需求從一系列即用型住房吊艙中進行選擇,以設計他們的家。房屋將由安裝在建筑物上方的吊艙打印機在現場制造。打印完成后,吊艙通過連接到摩天大樓的起重機臂插入下方結構的空間。由于巨型結構充滿了房屋,摩天大樓將變得更高以容納更多空間和住戶。

圖9-圖12:未來主義模塊化建筑高層?Haseef Rafiei 圖片來源:https://www.dezeen.com

拉菲伊認為,像他的摩天大樓這樣的機器人概念將成為滿足城市住房市場不斷增長的需求的必要條件,同時通過自動化緩解與建筑相關的勞動力、成本和時間壓力。該設計在今年的eVolo摩天大樓競賽中贏得了榮譽獎。

村屋煥新變別墅

人生重啟房屋也可以重建

非建筑背景出身的一批年輕人,將老家破敗的村屋推倒重建,用自己對“家”的理解,建造了一個小疊墅,從外立面到室內精裝都突破了大眾對農村自建房的刻板印象。逆城市化的居住選擇,使他們將《星露谷物語》的游戲的故事設定搬到了現實。

圖13-圖14:回鄉改造“握手樓”。圖源知乎,?好好住編輯部tupianl《還要啥豪宅?這屆年輕人已經回鄉蓋別墅了》文章的受訪者

把個人從孤獨封閉的房間解救出來

從co-housing到co-living的觀念轉變,國內已經出現不少鄉村共同體建設的新思潮,正如前段時間大火的一部劇《去有風的地方》所啟迪的那樣:“身處風險社會的我們,必須著手設計自己的生活方式”。

圖15:上海平涼路筒子樓。?Cestboncw

在浙江青山村、成都鐵牛村、云南大墨雨村已經聚集了不少這樣的“新村民”。共居實驗“DALI+”選擇遠離喧囂的大理古城,落位在洱海邊的一個安靜祥和的小村落——西城尾村。這里吸引來一批有著鮮明時代標簽的人們,如年輕的嬉皮士、科技藝術圈的年輕人,他們在這里可以安靜讀書也可以夜談暢聊。

圖16:“如果沒有直接共同體作為紐帶,無論人們如何探索宏大的命題,如何冒險創新,以獲得更大的收益,人勢必將是空虛的。”——杜威 圖片來源:大理+公眾號 ?DALI+

無論是找到另一條出路的回鄉人,還是追尋求索現有條件下容納率最大化的大膽建筑設想,都試圖解決一個根本矛盾——城市公民從居住環境中得到的幸福感與歸屬感,以及自己當下生活方式的價值認同感和城市容量的矛盾,生活的壓力不是來自于城市還是農村,而是要權衡好自己的內心,“你焦慮的話,焦慮的原因是什么?去解決它,去做。到哪里生活,不是解決問題的終點。”“回農村,不應該是逃離城市回農村,如果是這樣,你也會有一天,逃離農村回城市”。

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

Reference:

"/>

"/>

"/>

"/>