產業遺存的更新,不僅是對歷史的致敬,更是要服務當下,面向未來,我們選擇以金繕的方式,為都市中心的低效存量土地注入兼具歷史記憶和當代精神的獨特生機。

——朱培棟

Rendering by Mir

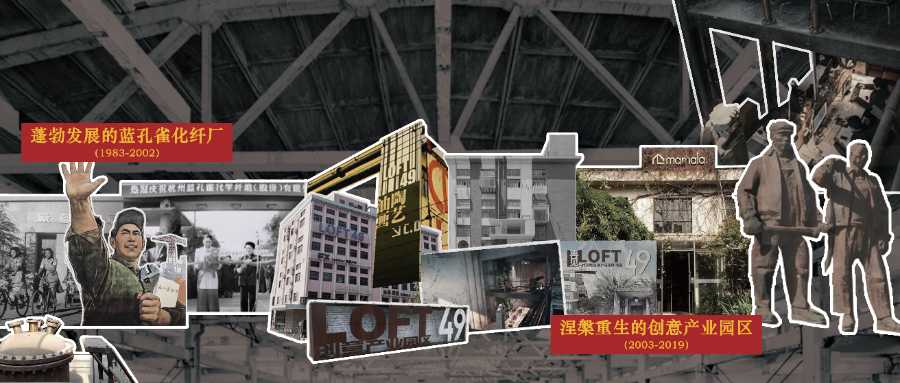

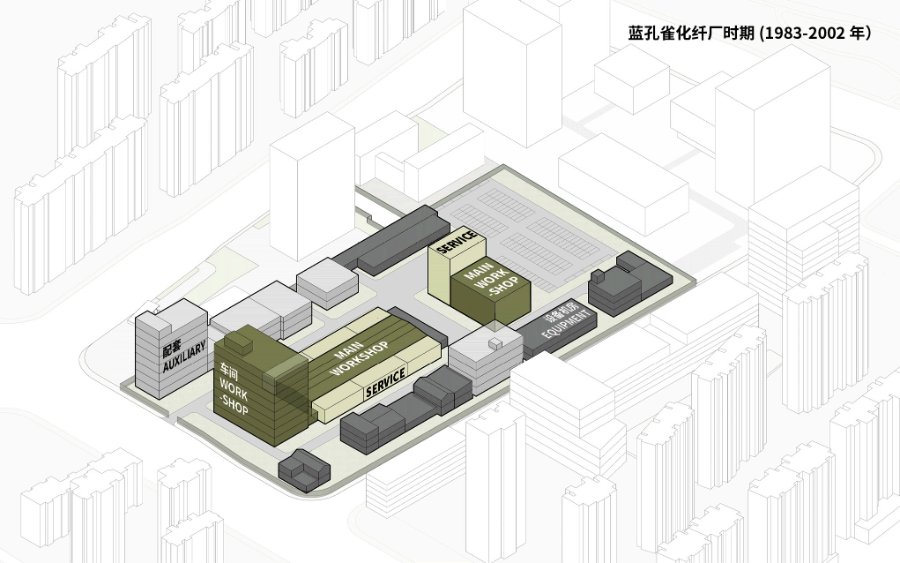

位于杭州大運河畔的LOFT49前身可追溯至1958年創建的杭州化纖廠,80年代發展為藍孔雀錦綸分廠。2003年,隨著城市建設和產業結構重心由工業向第三產業轉變,被閑置的工業廠房吸引了大批藝術家自發聚集于此,杭州第一座標志性文創園LOFT49因此誕生,成為浙江省首個新型文創產業聚集地,直至2019年關停開始升級改造。

杭州化纖廠和LOFT49創意園區實景

line+建筑事務所聯合創始人、主持建筑師朱培棟博士帶領團隊贏得了LOFT49園區二期的總體規劃、園區整體方案和工業遺存建筑室內一體化更新的設計權,與設計總包方中外建華誠合作打造這一大運河沿線的產業更新示范園區。目前,項目建設已經全面啟動,預計于2025年建成開放。

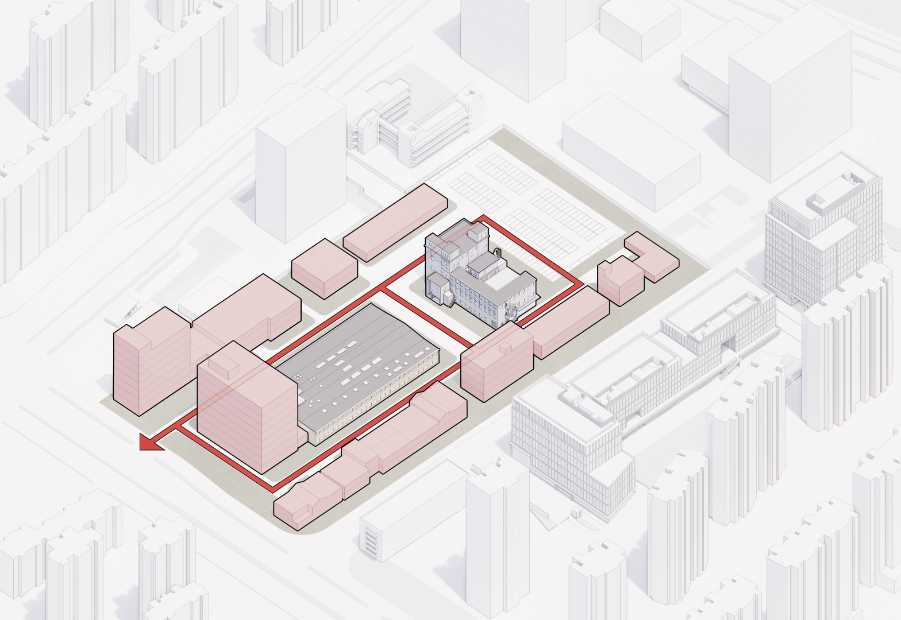

區位圖

Image by Mir

在近四十年間,LOFT49經歷了從工業園區、工業遺存到創意產業園的整體轉型,現階段受困于城市核心地段工業遺產如何保護更新再利用與如何高效提升空間容量以適應產業迭代的雙難題。

工業遺存和文創產業的雙重背景

面對棕地改造與規劃提升的要求,line+基于自身在城市更新領域的研究,提出“金繕”修復理念,類似于文物修復的金繕技藝,將城市的歷史與瑕疵視為有機組成,予以保留,通過異質體系的融入整合和價值賦予,實現歷史保護與活化更新的雙重目標。

“金繕”修復理念

"Jinshan (Gold Sealing)" Regeneration Concept

總體規劃理念“城市金繕,生機街區”以城市記憶為基礎,激發公共場所的新生,實現對城市中心低效用地的賦能更新;擴充建筑容量,升級商業業態,迭代產業形態,補償公共空間,創造未來承載復合場景的活力街區示范樣本。

Rendering by Mir

01 城市金繕:從封閉園區到生機街區

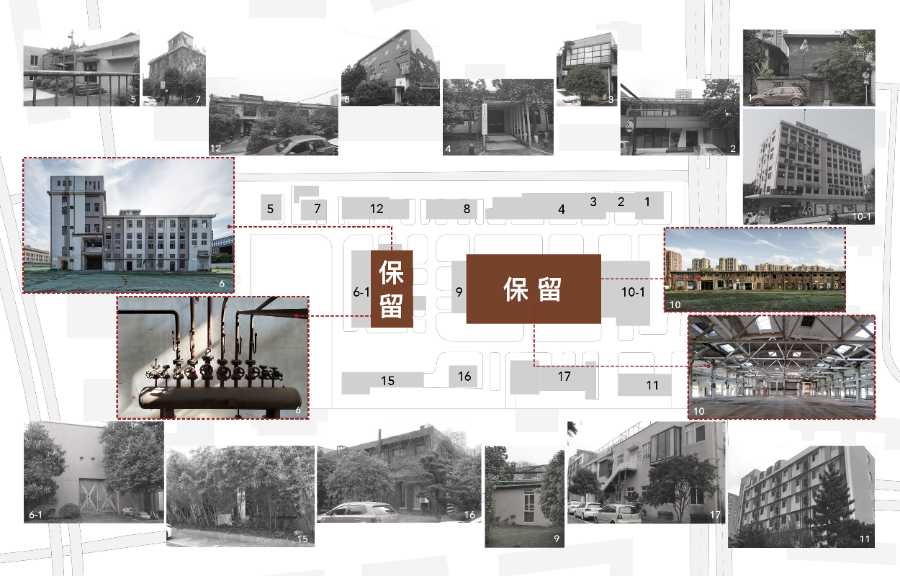

LOFT49于2018年底啟動了一系列更新、拆除和提升的準備工作,在一系列風貌和歷史專家的研究、甄別的基礎上,基地中工業時代特征最完備,建筑留存狀態較完好的6號樓和10號樓兩棟被完整保留下來,周邊被破壞較嚴重,特征性不強的其余輔助建筑則被整體拆除,為后續進一步發展預留空間。其中,一期更新工程已在用地北側先行啟動,并于2021年建成投用。本次二期的設計工作包含園區主體、兩座工業遺存建筑的保護更新和近九萬方提量增效的新建建筑。

根據工業遺產評估報告得出拆留方案

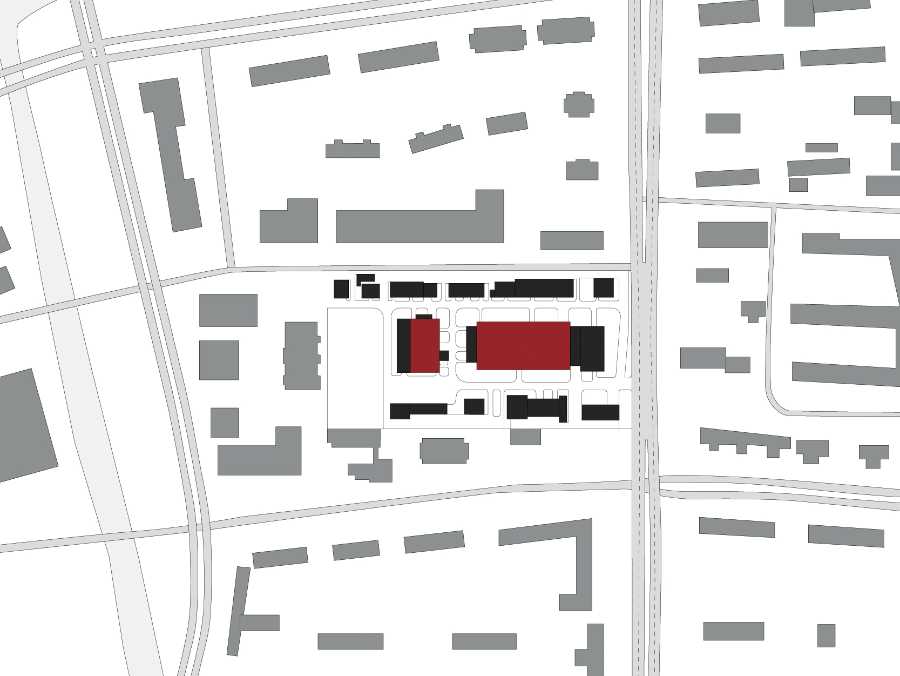

在設計前期,設計團隊從文化遺產、物質空間、風貌街坊對場地進行調研,意圖彰顯LOFT49的工業文脈和文創基因對城市發展的特殊意義。規劃布局整體延續廠區肌理,以遺產建筑為中軸線展開,強調其中心性,僅在外圍增加建筑容量。同時,保持對城市界面友好,打開邊界,強化開放性,控制新建建筑的體量和尺度,形成友好可達的城市界面。

區位規劃改造前后對比

總平面圖

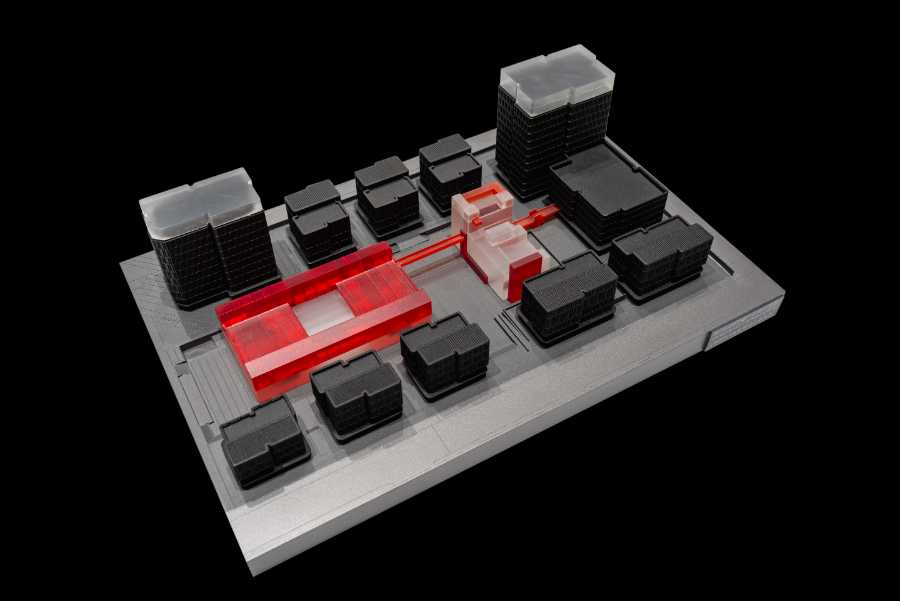

概念規劃模型

設計希望通過公共活動的向心引導與街區式的親和開放,最大限度地將封閉廠區釋放為開放的城市公共平臺,辦公休閑、生態生活、藝術文化等場景交融,漸進地實現城市觸媒效應,激活片區。在高容積率、高度限制的要求下,僅在場地南側角落布置兩座高層建筑,與一期辦公樓共同形成限定和建立形象,另外三個方向布置高低錯落的多層建筑。

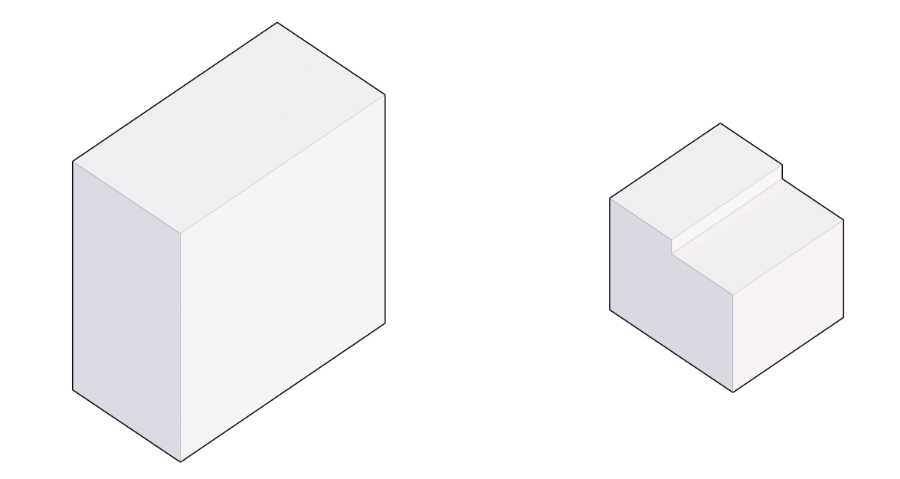

新建建筑形體生成分析

Image by Mir

建筑形體經分形處理呈風車狀,有助于創造更靈活的租賃單元,以滿足從初創企業到成熟公司的多樣化市場需求。同時,消減了建筑體量,形成更宜人的街區尺度感。

辦公建筑立面生成分析

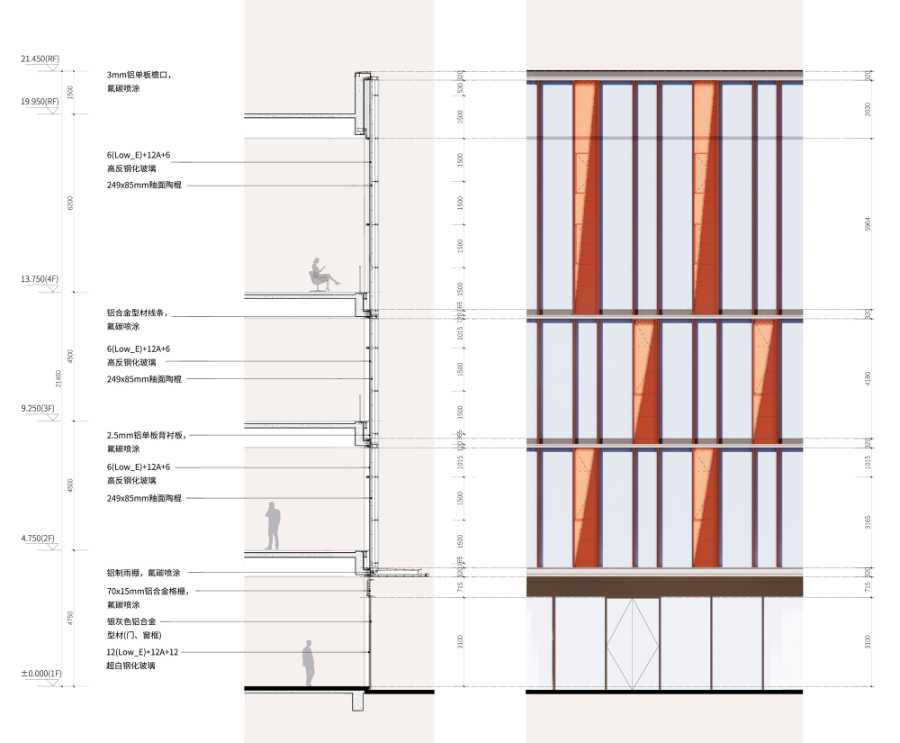

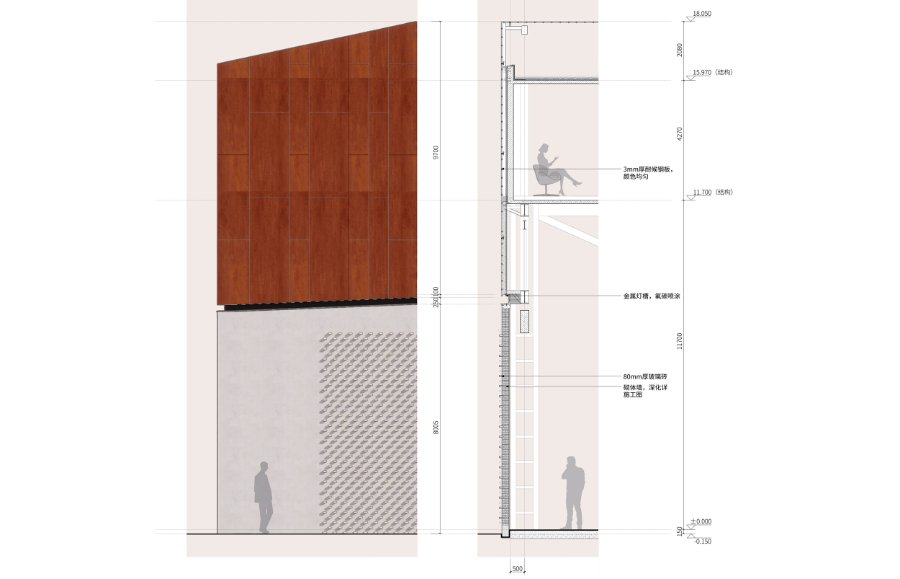

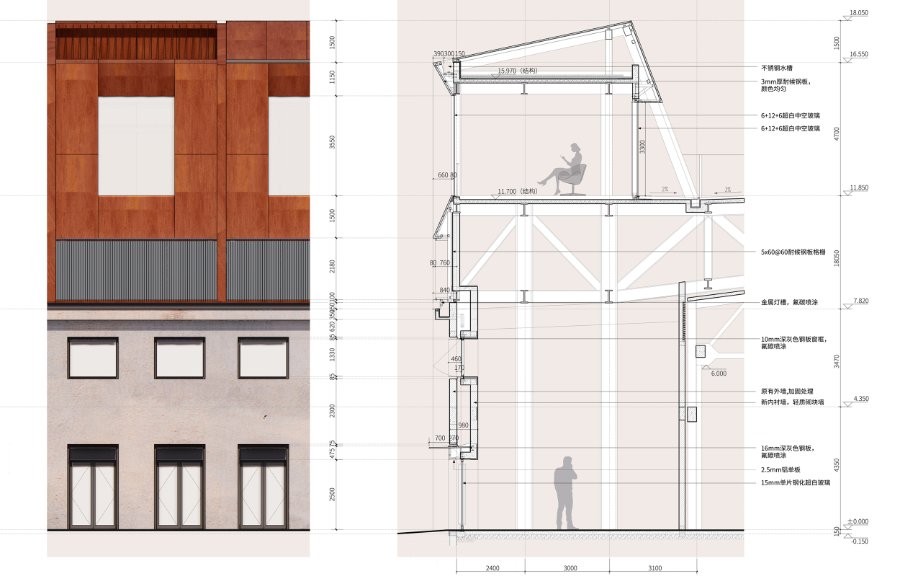

新建辦公建筑的外立面采用深紅色釉面陶板和陶棍作為主要材料,在符合街區整體色彩導則基礎上,形成差異化的建筑表情。

辦公樓墻身大樣

02 遺存再生:從靜態空間到活態平臺

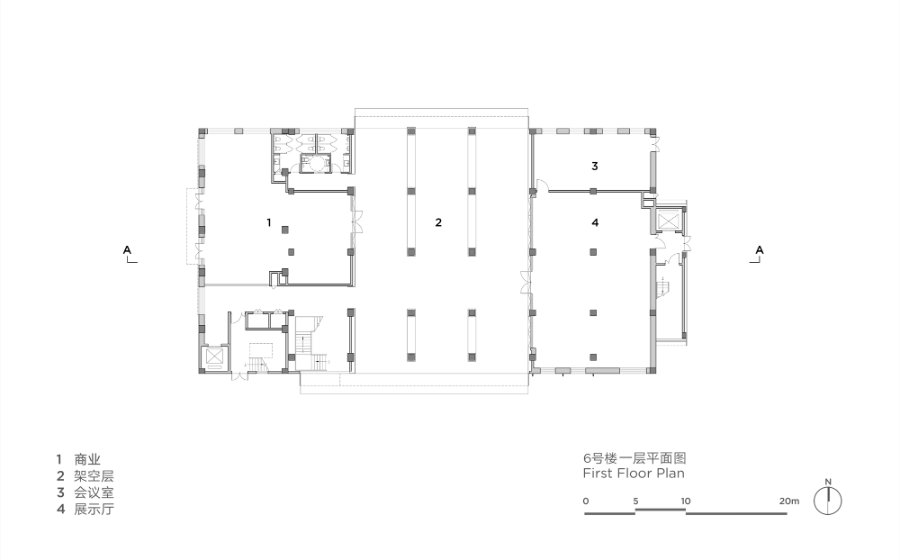

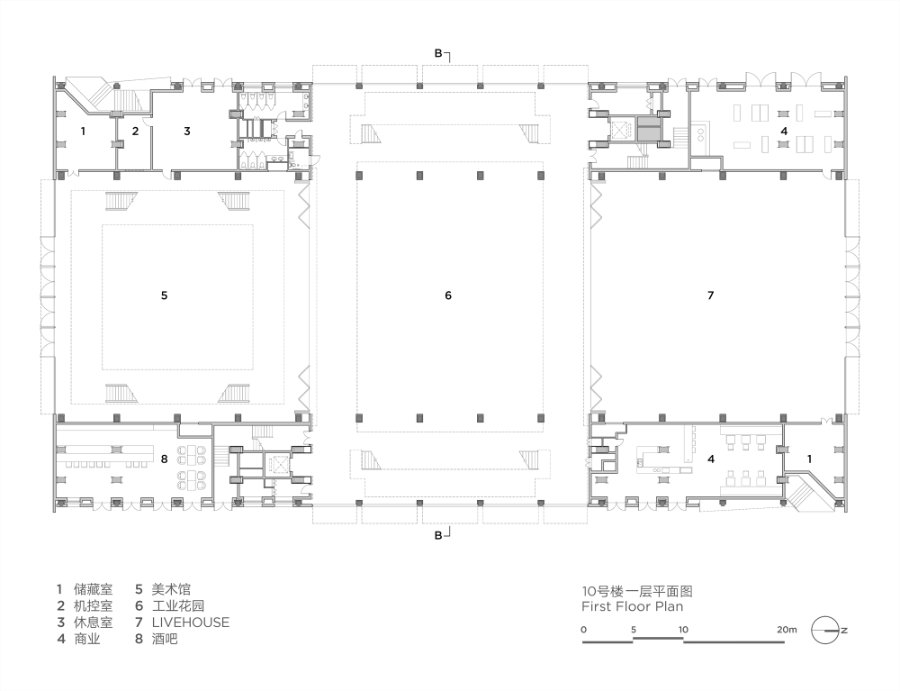

10號樓是原廠區的主要生產場所,建于1987年,典型的鋼排架結構大跨度廠房,內部保留具有行業開創性的先進工藝設施設備。6號樓是原廠區的腈綸襪生產車間,建于1990年,內部保留若干生產設施。在文創園時期,藝術家對兩座建筑加以改造利用,主要是粉刷墻體和局部改擴窗洞口。現階段更新的首要原則是保持真實性,在最少干預的前提下提升建筑的性能和功能。

改造前10號樓

改造前6號樓

廠房內保留大量生產設施設備

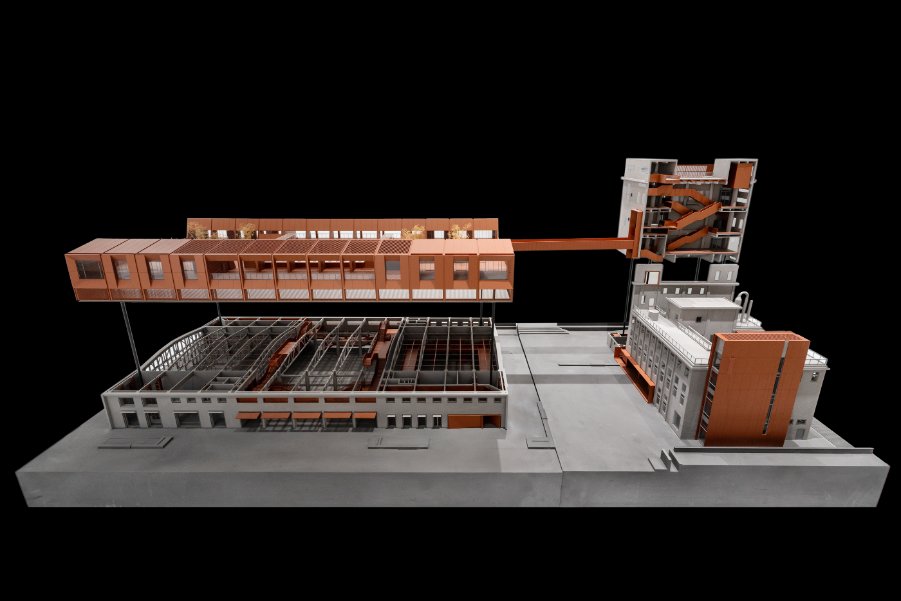

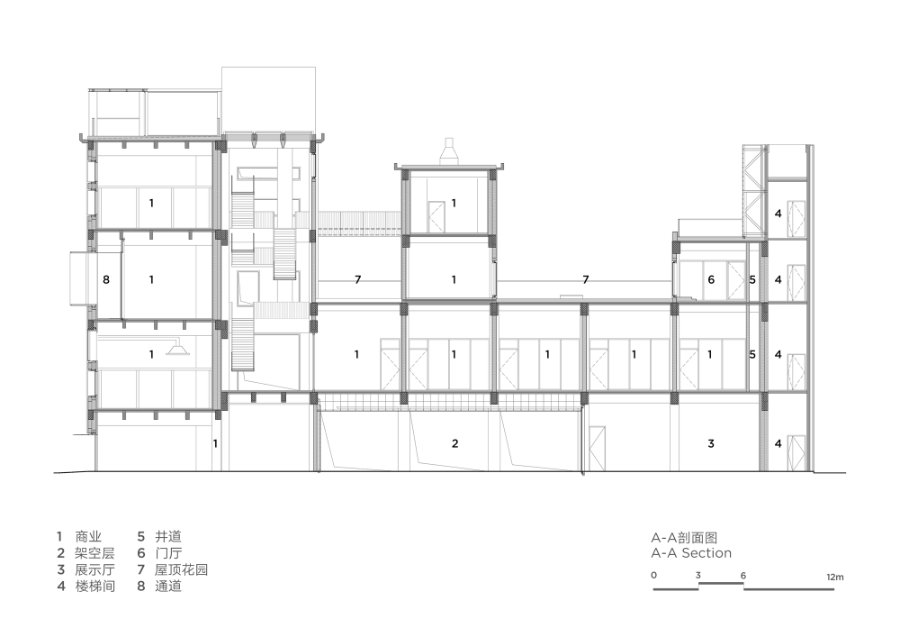

建筑師采用整合-介入-聯通的“金繕”更新策略,使兩座重生的公共建筑在形式、功能、體驗上形成整體感與序列性。通過梳理橫跨兩個時期的疊加態遺跡和原有生產設施設備,將原生產流線轉換為空間流線,形成工業敘事的基礎。

6號樓和10號樓建筑改造形體生成分析

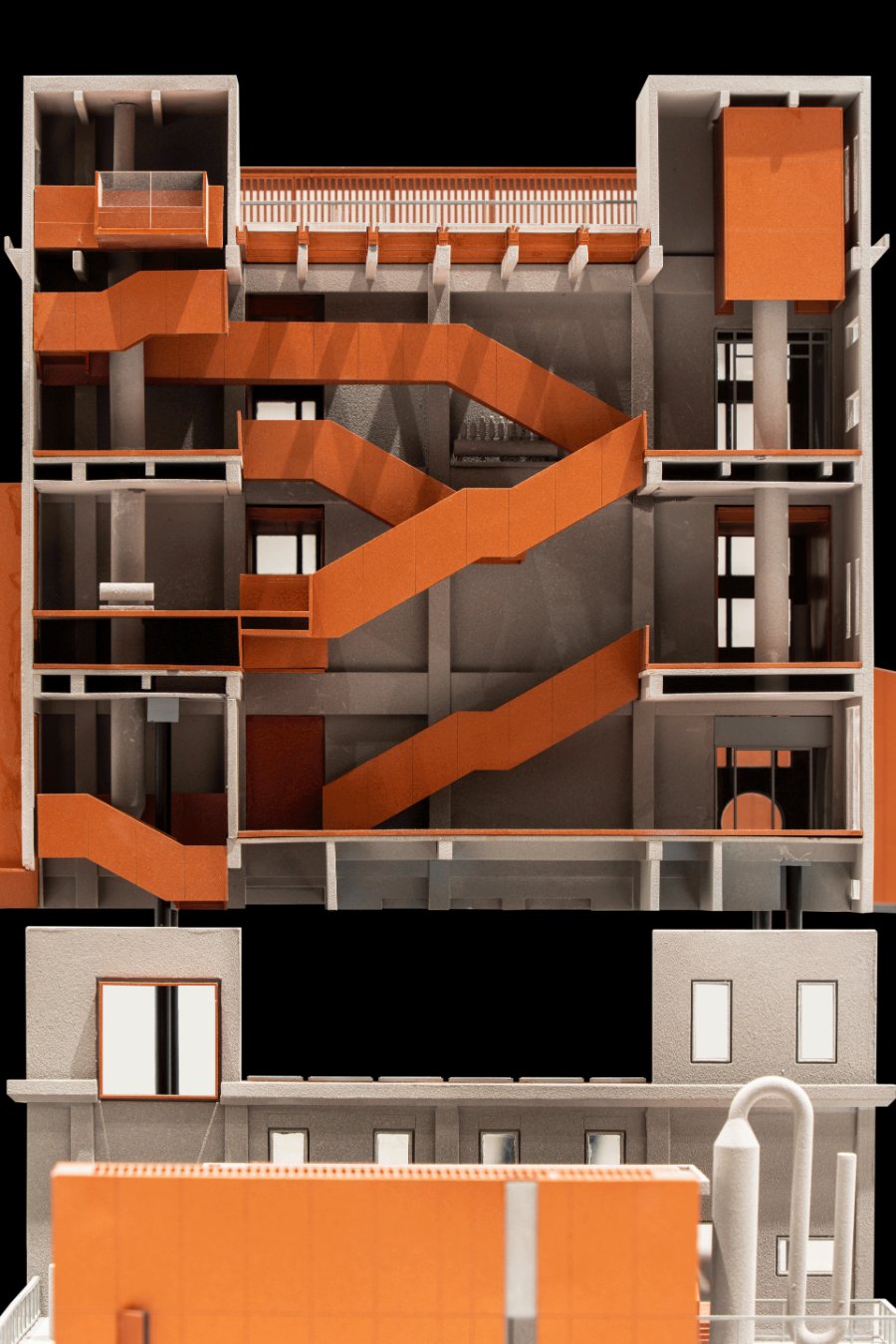

模型照

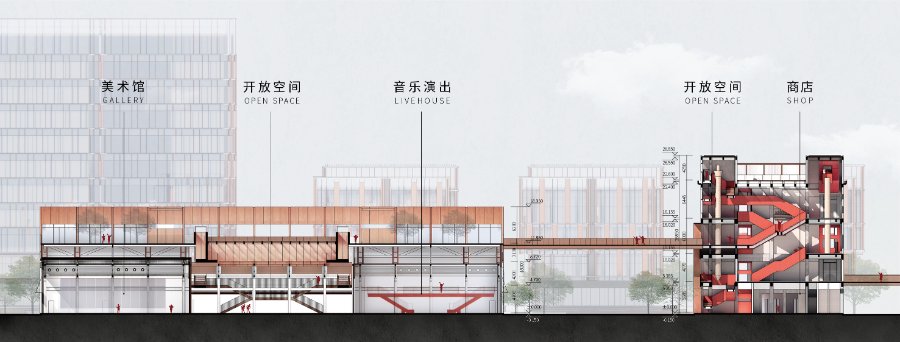

兩座建筑在首層的主動開放,加強了與園區流線的整體性,也使得原本局促的園區空間更具開放性和可達性。11.850m標高層由棧道連橋進行連接,形成以工業生產為底蘊的完整展覽敘事。內部功能依據原空間布局進行舊功能的轉注和新功能的置換,并對應煥新外部形象,在建筑與建筑、建筑與園區之間構建聯通關系,回應街區的開放性。

剖面-空間關系

Section-Space Relationship

軸測爆炸圖

Axonometric Exploded View

10號樓的南北立面是典型的工業廠房印象,盡可能地保留窗洞位置比例、墻面材質和文創園時期的局部改建,對中部的出入口適用擴大為公共中庭;局部打開東西立面山墻,以剖面化展示內部的桁架結構和設施設備,原有桁架及兩側側墻通過注漿及結構加固。

10號樓外立面改造前后對比

10號樓室內空間改造前后對比

10號樓墻身大樣

Image by Mir

原廠房的屋面狀態較差,置入新的耐候板屋蓋系統,與原結構脫開,應用16組格構柱支撐,垂直加建后的空中平臺,也為城市中心提供了一處稀缺的空中花園和公共空間。

Image by Mir

10號樓內部中心大跨度、周圍小單元配套的空間形式保留,水平劃分為三區域對建筑尺度進行收放,適用于展覽、演出等,并介入可開合的折疊門彈性承載不同空間需求的活動。中間區域為聯通南北的庭院,并設有立體交通核串聯屋頂地面。

通過折疊門靈活分隔空間

聯通南北的庭院

Image by Mir

6號樓保留高低跨的建筑形態和立面上的窗洞位置、工業管道等特征,利用高低屋面打造活動平臺,利用窗套等現代手法形成動態框景等新體驗。

6號樓外立面改造前后對比

6號樓室內空間改造前后對比

Image by Mir

內部空間圍繞車間內遺留的大量生產設備展開,打開部分墻體,置入耐候鋼板及微水泥飾面,新與舊的體系對話碰撞,塑造全時開放的工業博物館的全新體驗。

03 業態迭代:從單維低效到多維復合

隨著新型產業和生活場景的迭代,對空間的需求也在不斷更迭,體現在靈活性、可變性、高度彈性、可達性、停留性等方面。結構單一和受眾局限的文創園模式不再適用于LOFT49的發展,而工業文脈與文創基因的雙重背景在一定程度上延展了LOFT49在工業遺存更新的內生動力。就城市發展而言,LOFT49的首要價值是開創性地完成了從“制造”到“創造”的產業轉變。

Image by Mir

為了應對這一變革,設計以適應性的平面設計和多元化的業態前置,結合運營方的空間需求,以及新時代都市人群的空間使用特點,賦予園區在物理空間上更高的靈活性、可變性和多維擴展性,以容納不同規模和類型的業態。同時,在業態上不再局限于傳統的辦公空間,還融入了livehouse、美術館、餐飲、酒吧等多元文化和娛樂服務業態,從而為周邊居住和商務氛圍濃厚的街區注入L-W-P(生活+工作+娛樂)的新元素。

功能置換

剖面-構造細部

Rendering by Mir

在未來,LOFT49不僅是全時開放的工業博物館,也是展覽、演出、秀場、市集等各類城市活動的集聚地。這將為園區內工作人員和外來訪客提供機會,在同一地點盡情享受不同文化和娛樂體驗。另一方面,LOFT49自由開放的氛圍將為藝術家提供回歸和創作機會,吸引多元產業自發集聚,以充滿活力的新型混合街區,塑造產業地標,迎來“共造”的新時代。

Image by Mir

04 結語

LOFT49,作為杭州市中心最重要的工業遺存更新項目之一,備受多方矚目和期待。從前期的遺產評估,運營策劃論證,到城市設計方案推演,工業遺存更新方案的最終確認,經由社會各方專家的多輪審議論證,歷時多年。這一項目是line+“城市金繕”計劃的開篇之作,期望通過活化工業空間,來留存城市記憶,并將建筑視為激活城市這一復雜有機生態系統的工具和觸媒,以期煥發城市的新生。

項目在建中,預計于2025年建成開放

施工現場

技術圖紙

Drawings

6號樓一層平面

Ground Floor Plan of Building 6

10號樓一層平面

Ground Floor Plan of Building 10

6號樓A-A剖面

Section of Building 6

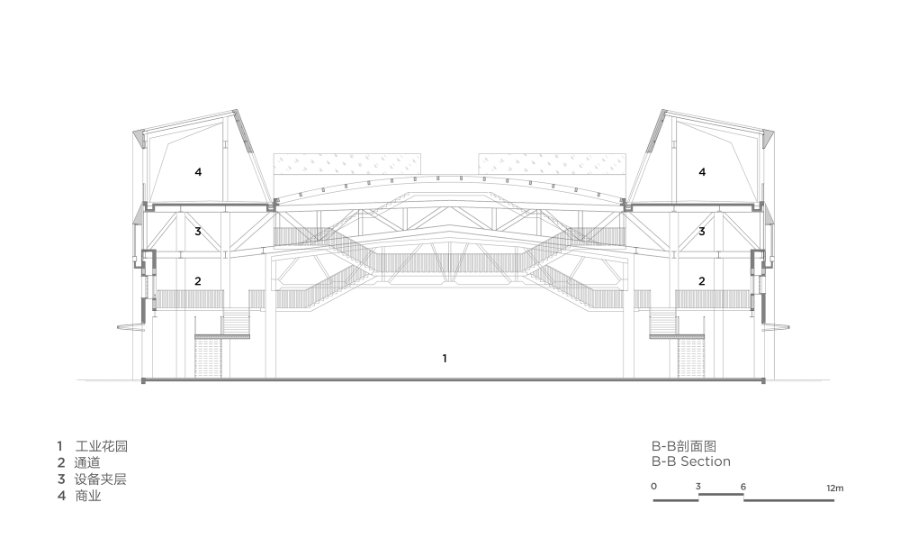

10號樓B-B剖面

Section of Building 10

項目信息

項目名稱:杭州LOFT49產業遺存更新

設計單位:line+建筑事務所

主持建筑師/項目主創:朱培棟

設計團隊:包望韜、高科、李鎮宇、梁仕秋、史心怡、王嘉琪、楊霄御、周文煜(建筑);金煜庭、范笑笑、何之怡(室內)

業主:杭州藍孔雀文化創意有限公司

合作設計院:中外建華誠工程技術集團有限公司浙江分公司

景觀設計:浙江安道設計股份有限公司

機電顧問:杭州易咨建筑工程技術有限公司

項目位置:浙江,杭州

建筑面積:95901.45平方米

設計周期:2022/5-2022/12

建設周期:2022/12-至今

結構:鋼結構、鋼筋混凝土結構

材料:釉面陶板、耐候鋼板、鋁板/金屬板、玻璃

* 文中圖片為設計階段效果表現,最終以實際建成效果為準。

"/>

"/>

"/>

"/>