“建筑與氣候生態(tài)、自然環(huán)境、公共活動的融合是設計的初衷,而地景化處理最大限度滿足了人工與自然在形式、體驗和營建上的互融共生,賦予這座現(xiàn)代驛站由大地中生長而來的自然狀態(tài),為途徑而過的所有人提供庇護。”

——孟凡浩

既是功能性的服務驛站,也是眺望洱海的觀景臺

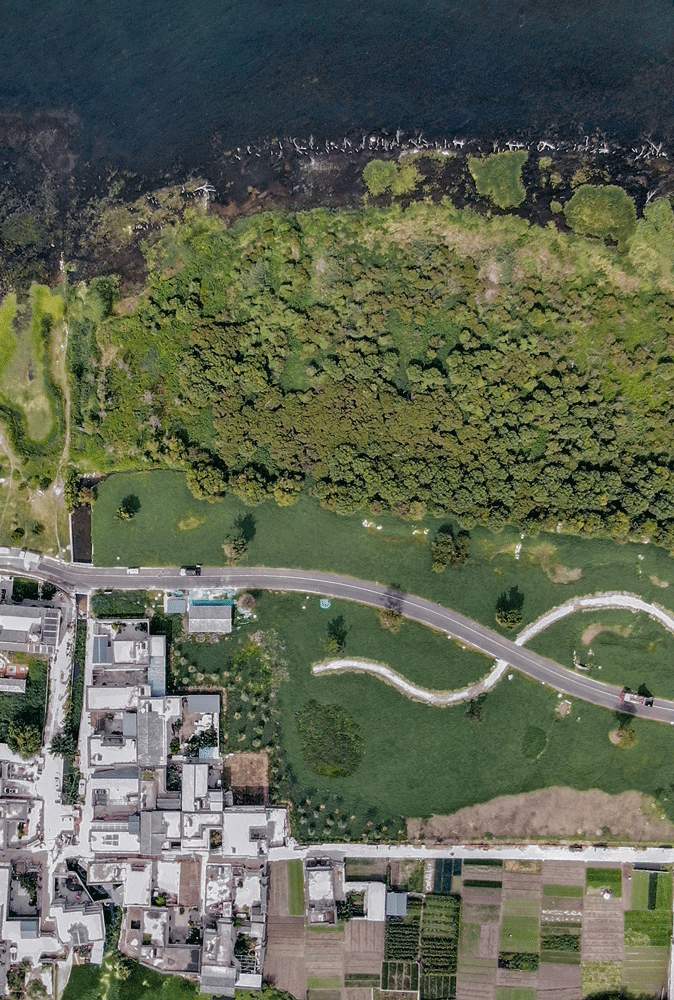

大理洱海生態(tài)廊道的建設工程旨在構(gòu)建健康的水陸緩沖帶和生態(tài)屏障,并拓寬居民游客與洱海的互動界面。129公里的環(huán)湖廊道沿途計劃設置多個服務驛站,line+聯(lián)合創(chuàng)始人、主持建筑師孟凡浩受邀參與設計,以差異性可持續(xù)的空間為洱海公共生態(tài)環(huán)境賦能。

區(qū)位圖

建筑完全融入環(huán)境,形成一處“微地形”

在面對蒼山洱海、古樸村落的原生環(huán)境,設計意圖以地景建筑的方式最小程度介入,以“錨固與懸浮”回應建筑與土地的關系,對話環(huán)境;以“低技與低碳”回應地方性與當代建造的關系,創(chuàng)新經(jīng)驗;以“開放與包容”回應公共建筑與人的關系,構(gòu)筑日常性的活動平臺。

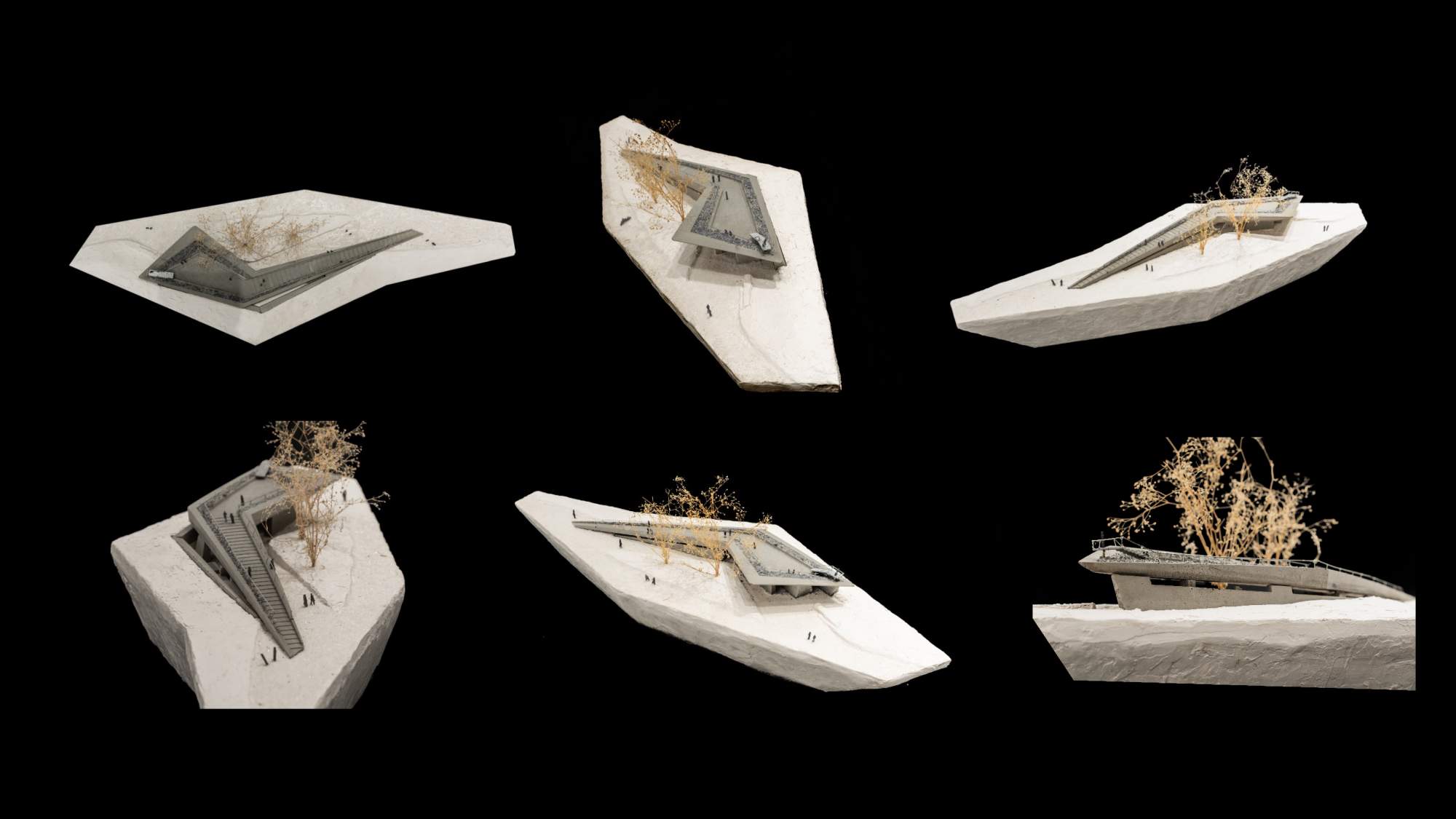

從概念模型到建成實景

01 錨固與懸浮——順勢而為的新地形

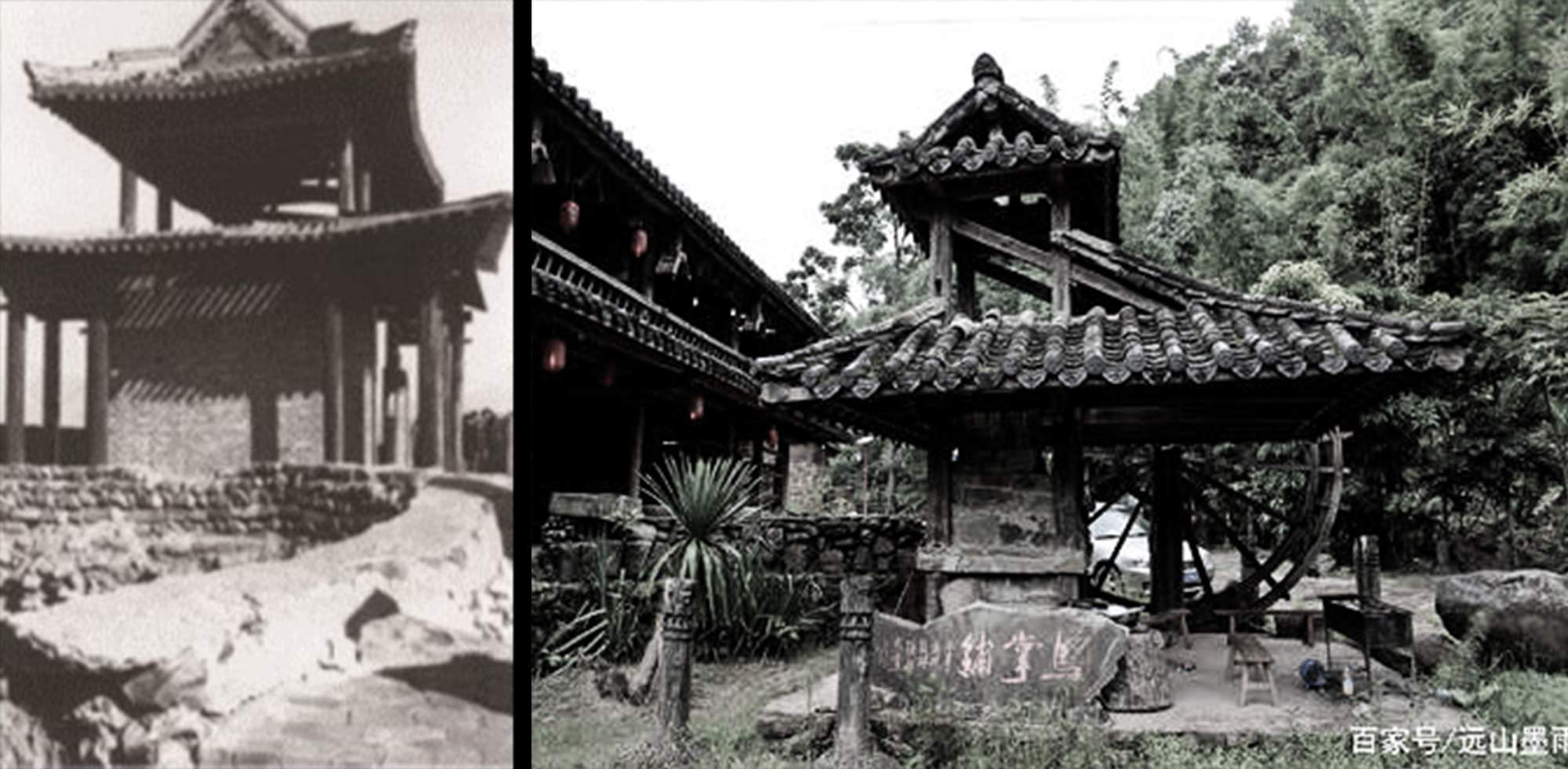

“驛站”文化在滇西地區(qū)的發(fā)展歷史悠久,大理也曾在“茶馬古道”中占有重要的樞紐功能。古道大多蜿蜒穿行于山間,由山體形成天然的庇護,而驛站通常位于古道沿線的傳統(tǒng)聚落群中心,其形制也與傳統(tǒng)民居相仿,直至近現(xiàn)代依然保留這類特征。

古代驛站 圖源網(wǎng)絡

洱海邊新建驛站的現(xiàn)狀

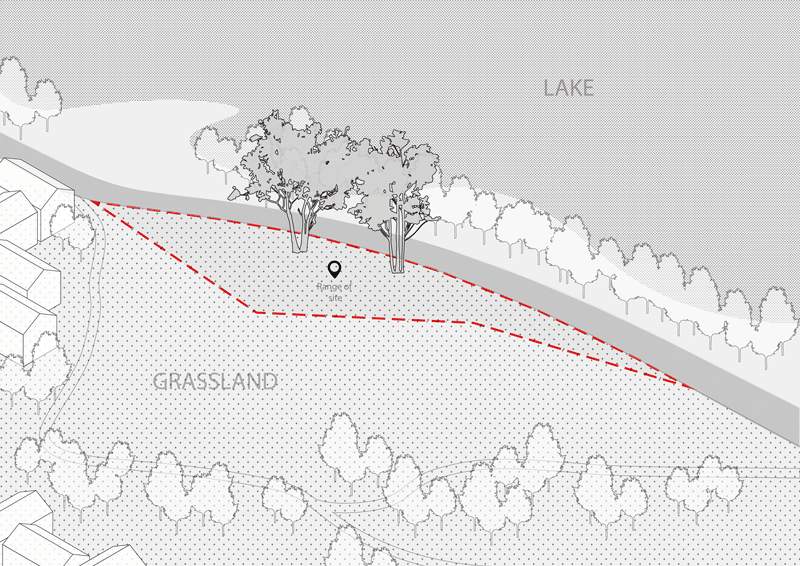

項目場地選址于洱海環(huán)湖景觀廊道西南沿線,靠近小邑莊,地勢平坦;東側(cè)緊鄰環(huán)海自行車道,與生態(tài)濕地和洱海距離僅在咫尺;西側(cè)毗鄰農(nóng)田村莊,可遠眺蒼山。在親臨場地后,我們對驛站的設想首先摒棄了孤立的房式建筑形式,轉(zhuǎn)而尋求與土地更緊密、與環(huán)境更親密的可能性。

場地周邊環(huán)境,洱海(左)與古城(右)

場地原貌

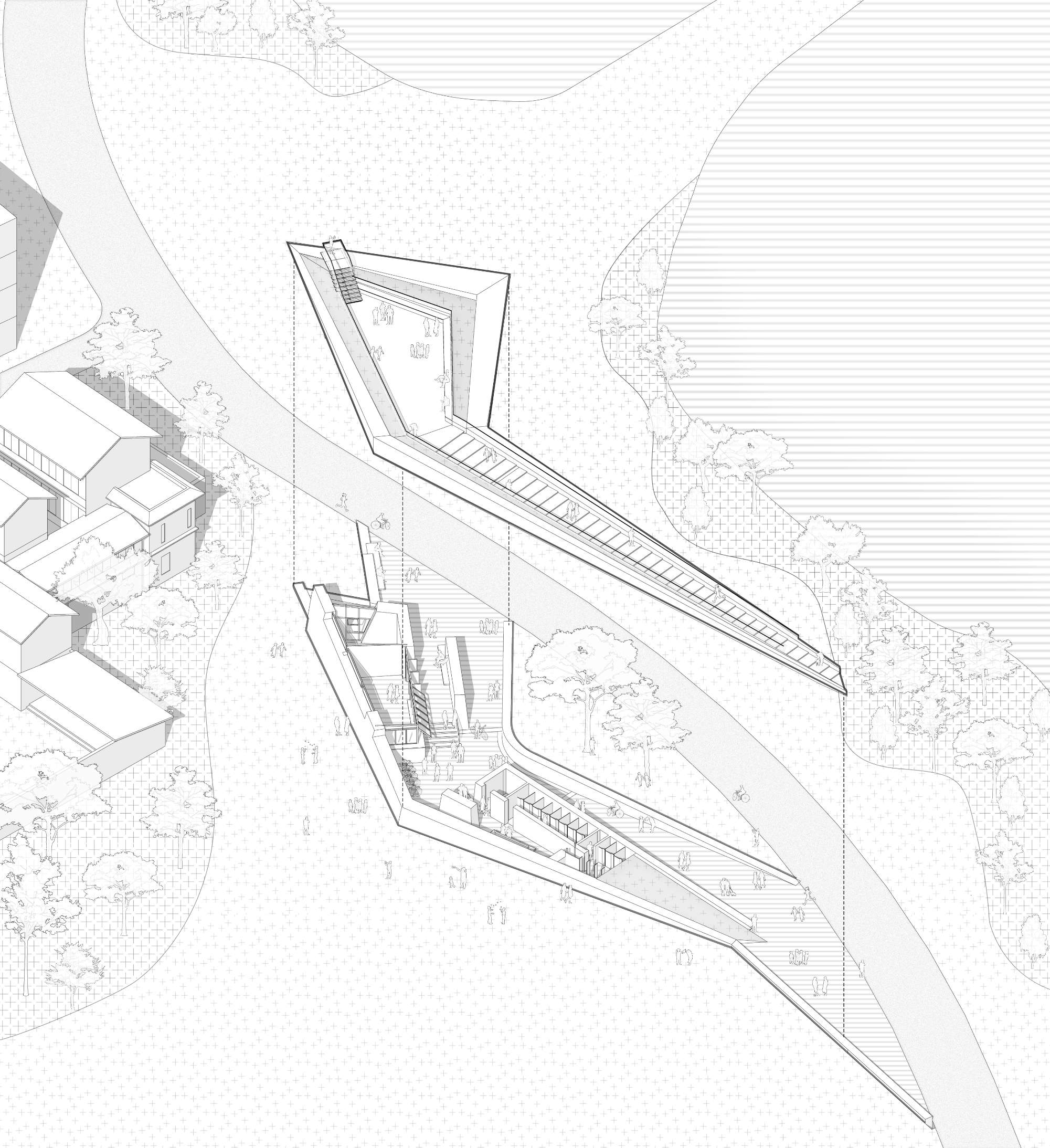

在避讓樹木、連接道路和背靠蒼山、面朝洱海的雙重指向性下,建筑自南向北發(fā)展,逐漸起坡,仿佛由大地的一道“裂縫”生長而來,在連續(xù)起伏變化的地形中掀起一處登高望遠的平臺和一處可短暫停留的遮蔽,借此重新喚起自古人與自然相依的經(jīng)驗。

生成圖

概念模型

從概念模型到建成實景

氣候影響是設計的另一重要考慮。由于當?shù)仫L能和光照資源充沛,除了建筑要求的衛(wèi)生間、小賣部等功能面積外,我們盡可能地將折板屋面下的空間從封閉中釋放出來,包括毛石墻基座與混凝土折板的脫離處理,形成完全的空氣對流和風景導入,使得內(nèi)外環(huán)境自由滲透、具有呼吸感。

大屋頂與毛石墻的對話關系

爆炸分析圖

隱入的公共服務設施

與自然的形式語言相對應的是行為和內(nèi)容的開放自由,不止于滿足不同群體、不同時態(tài)的使用需求。騎行與人行的流線進出、空間內(nèi)外的張力變化、登高屋面的尺度收放,均隨著“地勢”波動而逐漸建立起感知體驗的變化,或幽謐,或開闊。

屋面平臺深受游客與居民的喜愛

02 低技與低碳——地方性營建策略

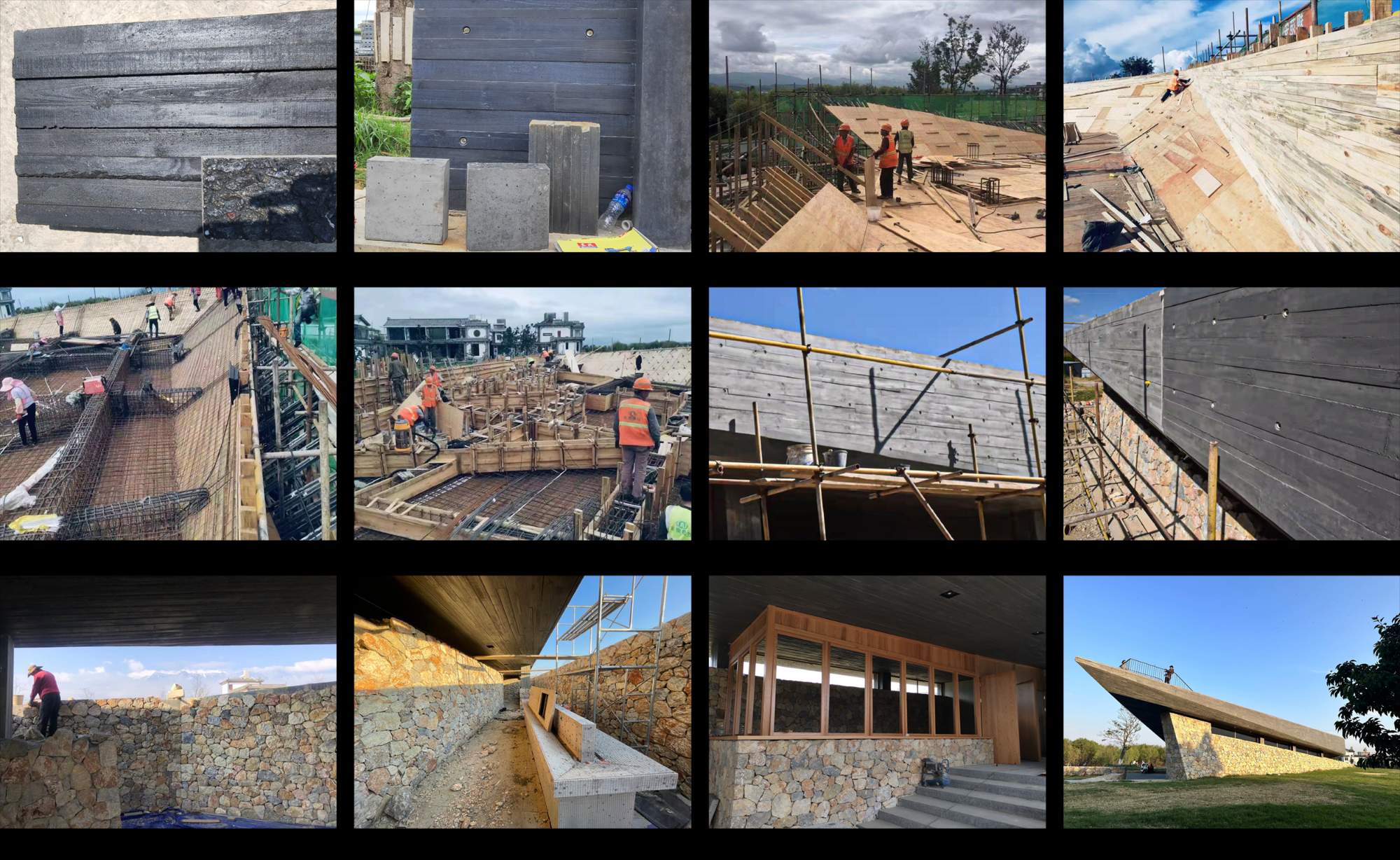

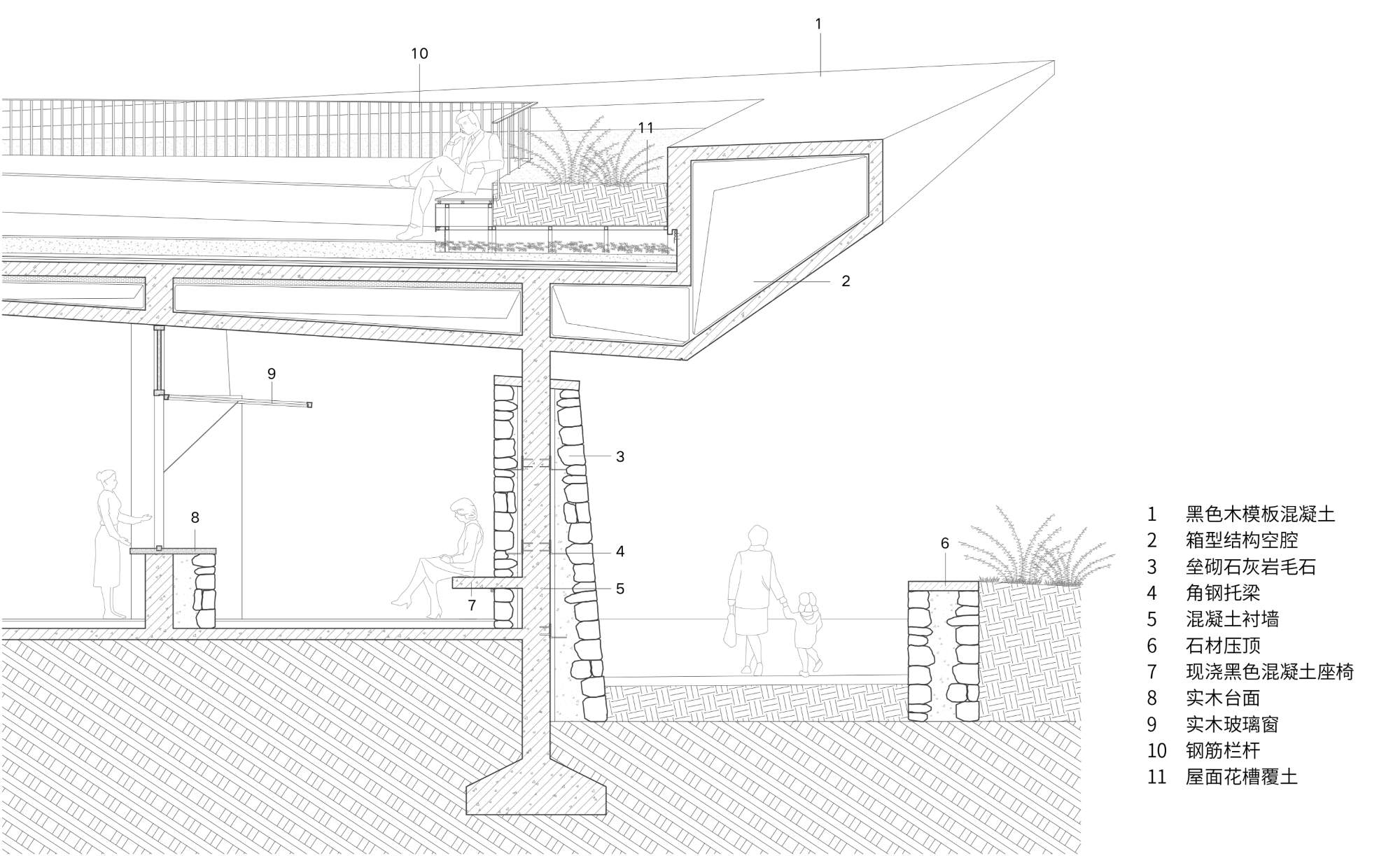

在材料策略方面,我們結(jié)合對現(xiàn)場地域性風貌的感知,提取關鍵的材質(zhì)特征,并選擇了毛石、混凝土、木材這三種主要材料進行當代化的表達。通過采取一系列措施實現(xiàn)建造活動的低碳可持續(xù),包括采用傳統(tǒng)低技的手工毛石砌筑方式,木模板混凝土減少水泥用量、增加礦物骨料和天然染料,對施工現(xiàn)場的鋼材料回收再使用等。

材料策略

這些低維護、可生長的材料賦予了公共建筑更可持續(xù)的生命狀態(tài),同時也是進一步構(gòu)筑地方與當代的關系——用當代的手段錨固作為文化概念的“地方”。

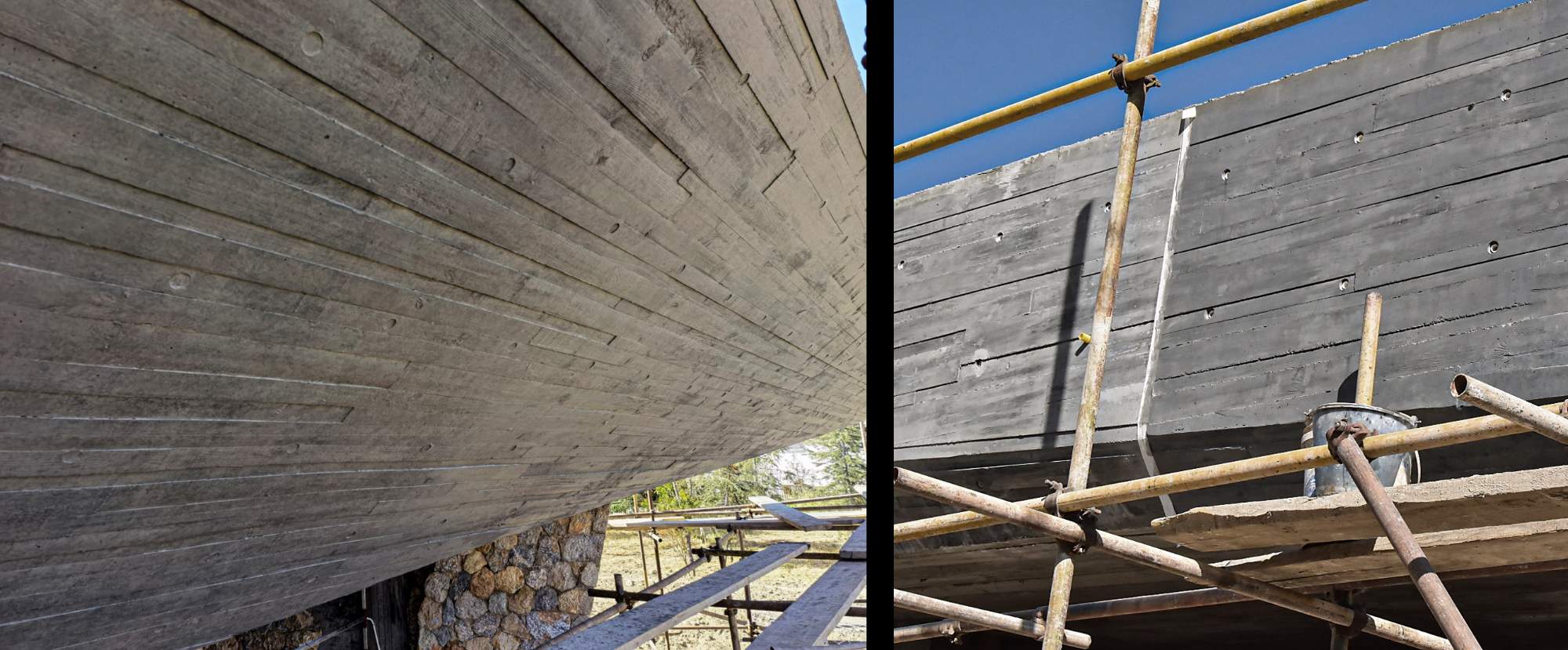

建造工藝過程

從概念模型到建成實景

折板屋面

折板屋面經(jīng)參數(shù)化結(jié)構(gòu)計算后實現(xiàn)大跨度懸挑,并通過實驗模擬、現(xiàn)場打樣的方式精準控制清水混凝土的色彩和肌理,追求去裝飾化的、自然而然的效果表現(xiàn)和穩(wěn)定的物理性能。

錨固的毛石基座與懸浮的折板屋面工藝

錨固的毛石基座與懸浮的折板屋面

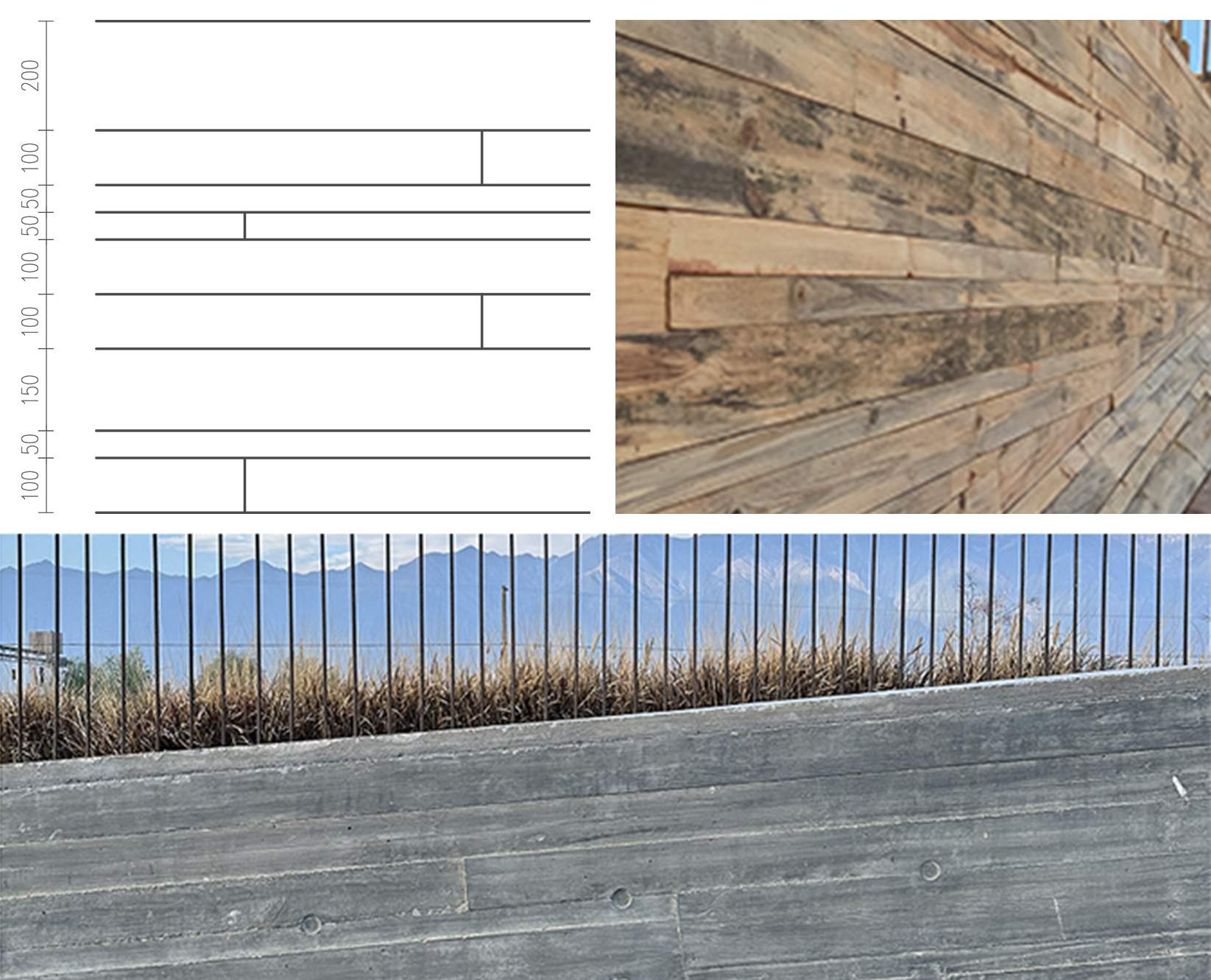

表現(xiàn)肌理的主模板材料是更接近自然紋理和觸感的松木實木模板。相比建造初期選擇的效果不明顯、施工不環(huán)保的水洗面層效果,木模板更易操作和效果可控,通過凹凸深度和板幅大小的試驗,與整體相協(xié)調(diào)。

木模板板幅研究

木模板肌理研究

現(xiàn)場施工時考慮到大跨度懸挑的“懸浮”效果和出挑結(jié)構(gòu)的荷載要求,在一次性澆筑的箱型結(jié)構(gòu)空間體系的基礎上,結(jié)合上翻梁做法,對屋面結(jié)構(gòu)板做二次澆筑,保證屋面邊緣出挑荷載和上人屋面防水處理。

底板支模、鋼筋綁捆

黑色混凝土的實現(xiàn)主要采用了兩種措施,在澆筑階段添加天然礦物染料,滿足基本深色效果和材料強度;混凝土拆模養(yǎng)護后,使用半透明色漿保護劑,加強質(zhì)感和肌理,加深色澤。

拆模修復

毛石墻基座

基座部分就地取材了大理當?shù)厥a(chǎn)的石灰?guī)r,以150-450mm的粒徑組合砌筑,與建筑整體尺度相宜。為避免通縫,在砼或墻體內(nèi)錨固水平布置鍍鋅角鋼,并與石材砌筑體內(nèi)的螺紋鋼筋焊接。

毛石砌筑

屋面排水系統(tǒng)也不是常規(guī)的豎向雨落管,而是利用UHPC屋面板設計開縫,將雨水導流至完成面以下,通過園林支座保留足夠的雨水導流空腔,找坡后排至附近涵溝內(nèi)。

屋面利用UHPC面板開縫

實木門窗體系

門窗設計注重實用性和生態(tài)氣候,衛(wèi)生間門采用實木牛仔門,高窗為木百葉窗,兼顧了衛(wèi)生間的自然通風與私密性。木材選用的橡木實木,耐腐耐久性強,硬度高。

實木門窗系統(tǒng)

木材選用的橡木實木,耐腐耐久性強,硬度高

小賣部選用的平推開啟扇和可以完全打開的木門扇,增加了室內(nèi)外的互動。

平推開啟扇的設計增加空間的互動性

圍護等金屬構(gòu)件

在建筑的主體結(jié)構(gòu)完成后,施工現(xiàn)場余留了大量的廢舊鋼筋和鋼板等工業(yè)材料。秉持著可持續(xù)的環(huán)保理念,經(jīng)過二次加工,應用為欄桿扶手、樓梯踏步、花槽等構(gòu)件,使其成為建筑生命的一部分,重又生長。

施工現(xiàn)場的鋼筋鋼板經(jīng)二次加工后再使用

03 開放與包容——回歸日常的公共生活

在后疫情時代,大理成為眾多數(shù)字游民和旅客的目的地。作為一個日常性的小憩場所,驛站不只是觀景臺、休息站,同時也是城市公共生活的平臺,我們希望以一種普通的包容向所有人敞開,而其結(jié)構(gòu)本身雖是消隱的、沉默的,卻擁有直抵人心的能量,以極其舒展有機的形態(tài)俯于蒼山洱海間,成為人與自然聯(lián)結(jié)的紐帶。

眺望,閑逛,靜坐,我們歡迎人們通過身體和知覺體驗,與雪山對望,與洱海對話,或靜或鬧,重獲日常生活的詩意。在豐富的活動場景融入下,這座試圖融入自然風景的驛站也正漸漸生長為一處動人的“生活景觀”。

空間公共性的前提是場所的開放性

04 結(jié)語

大理洱海小邑莊生態(tài)驛站是繼云南東風韻藝術(shù)中心后,line+深耕云南地域的又一研究實踐。不止于對氣候、地理、空間使用者等微觀層面的地域性思考,我們致力于在更廣闊的建筑視域中思考和強調(diào)地方特性,用當代的空間敘述再造地方性的記憶和經(jīng)驗,用因應自然的建筑智慧回應此時此地,讓新建筑的生命融入地方,與之共生。

-

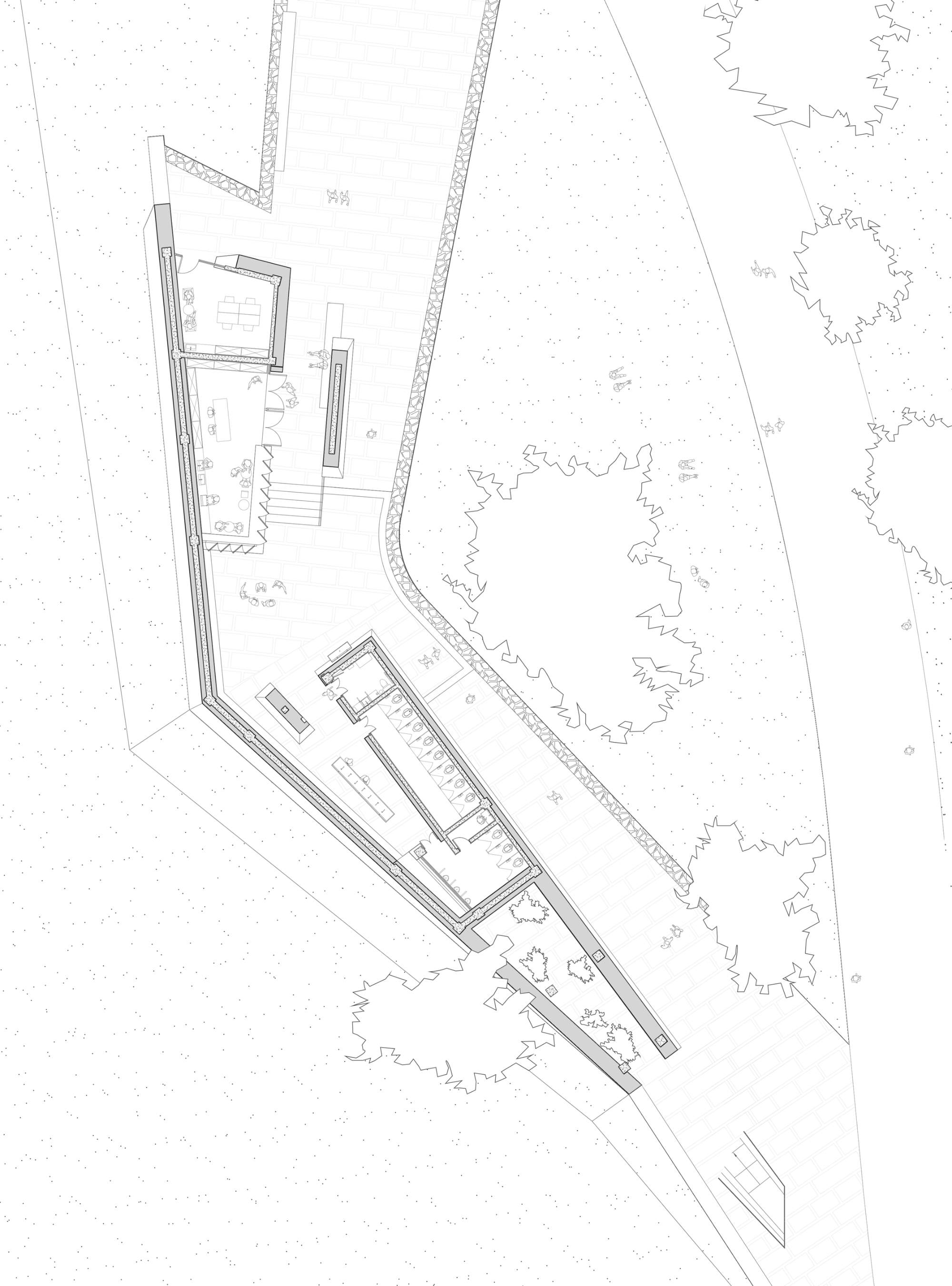

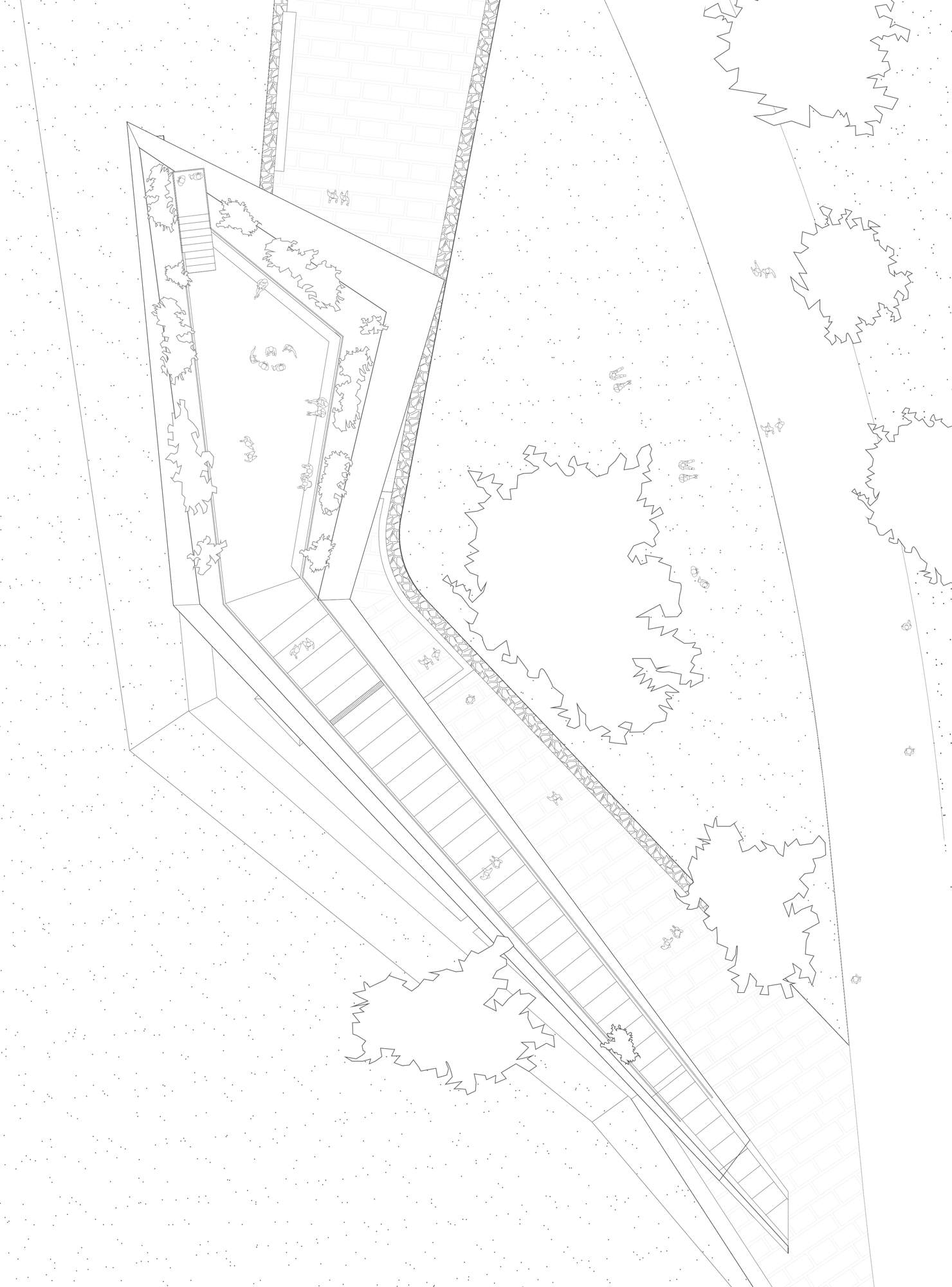

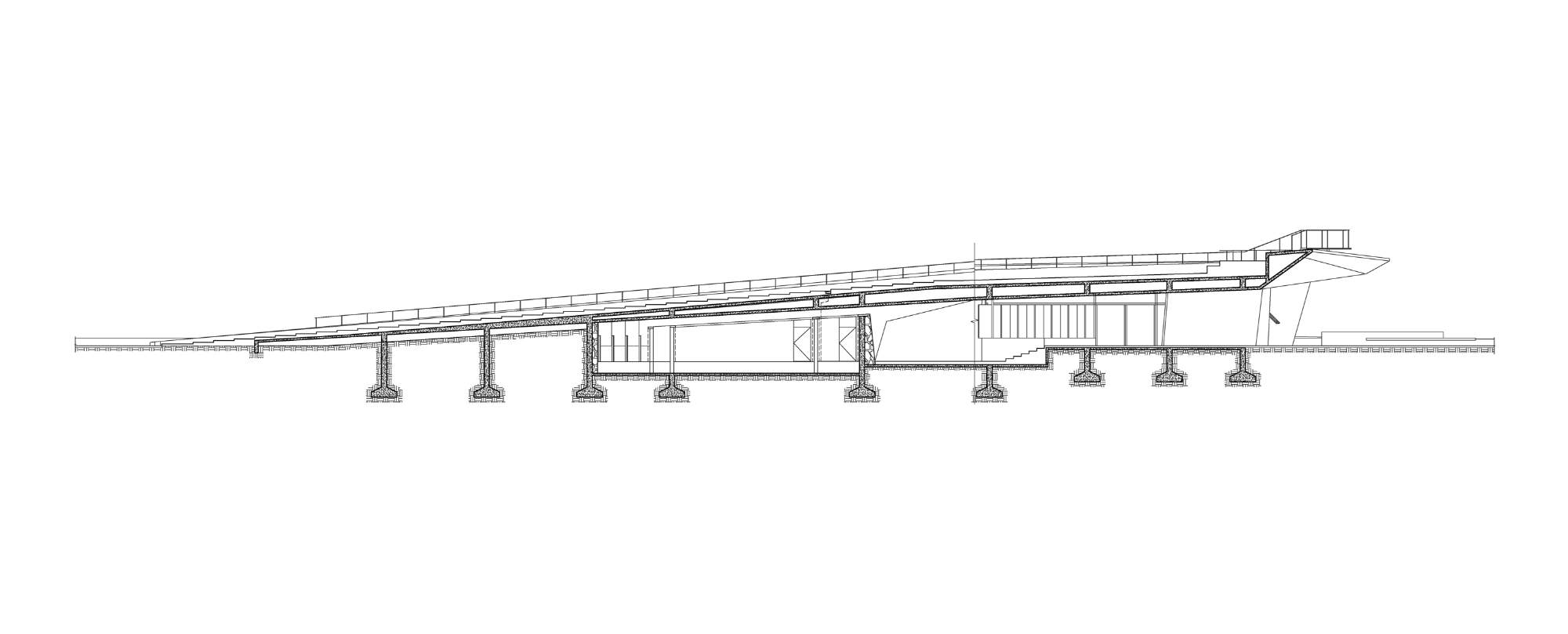

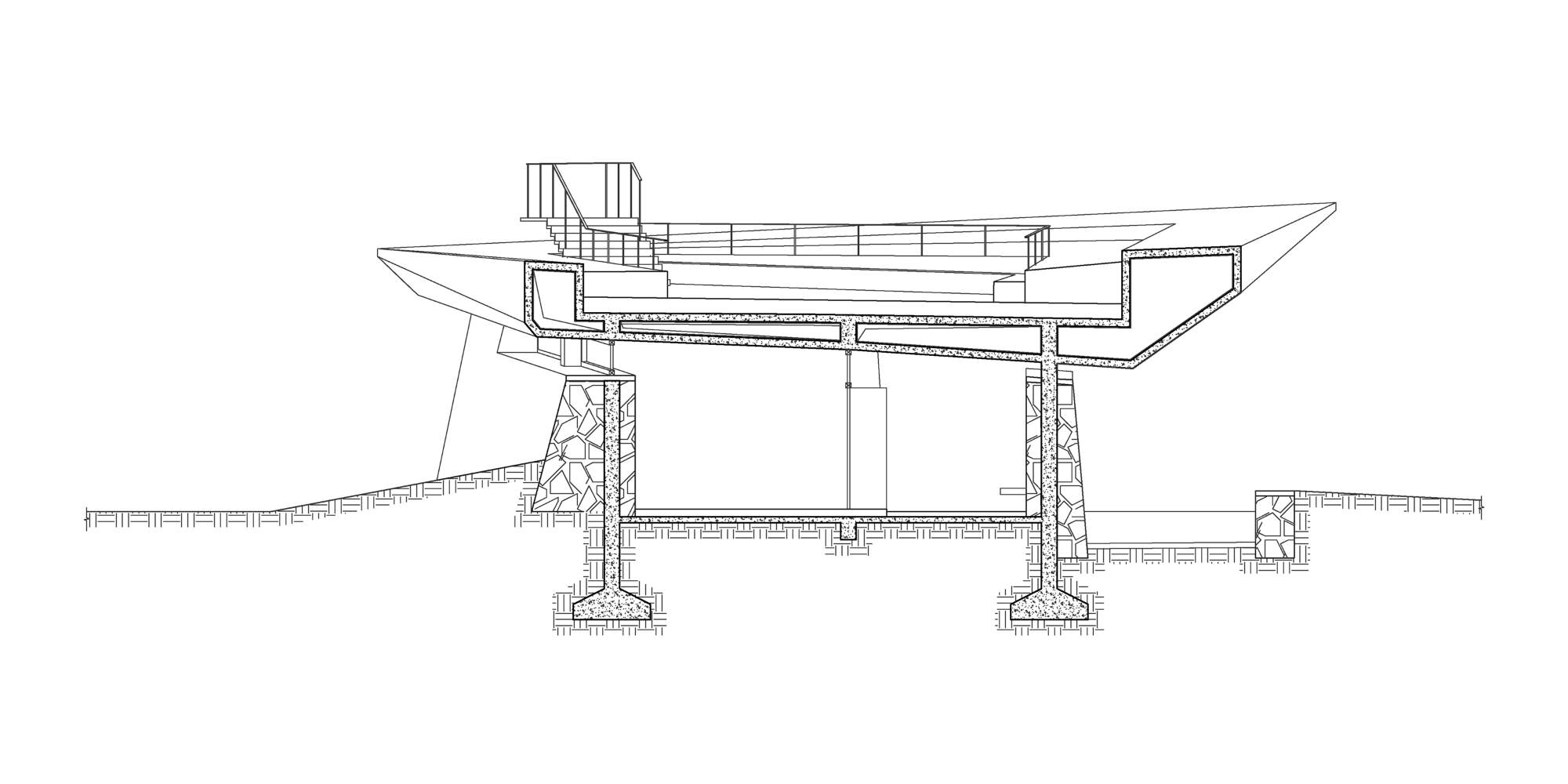

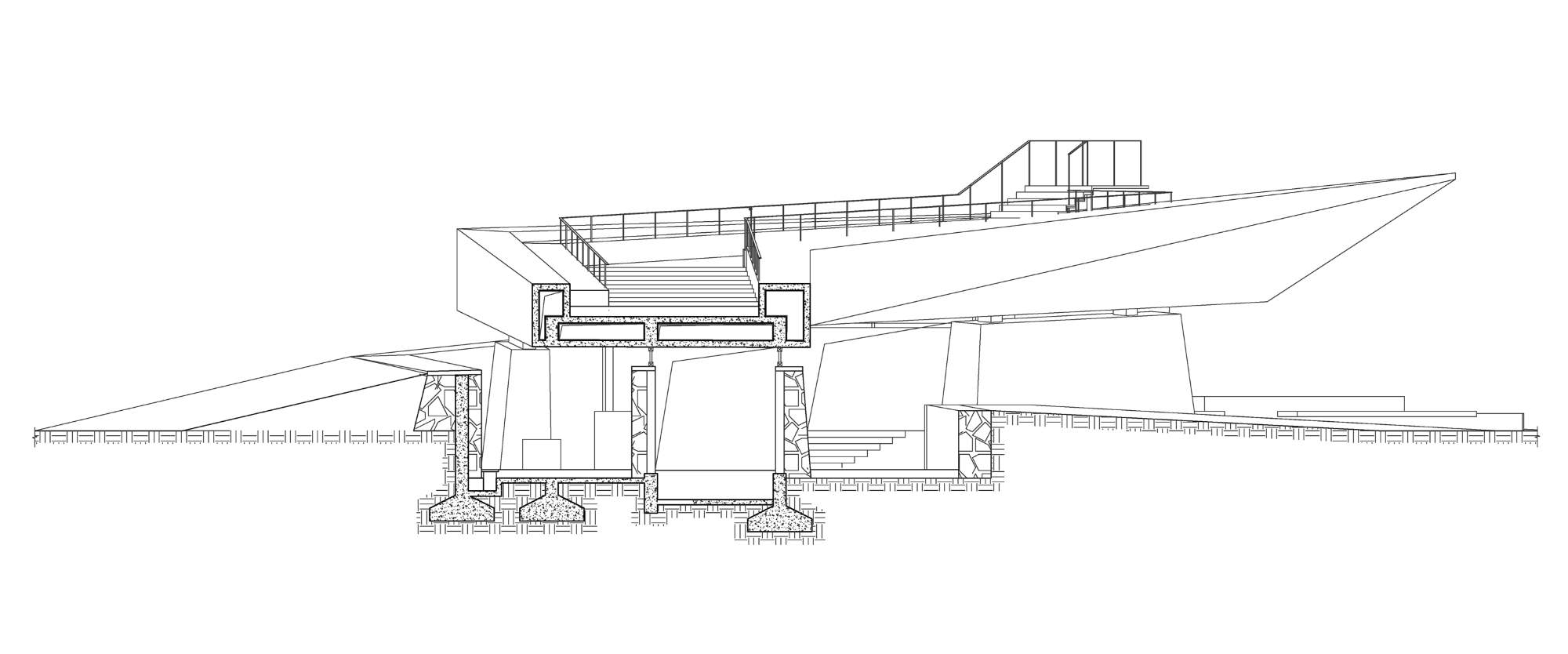

技術(shù)圖紙

首層平面圖

屋頂層平面圖

剖面圖

項目信息

項目名稱:大理洱海小邑莊生態(tài)驛站

建筑、室內(nèi)、景觀、標識設計單位:line+建筑事務所

主持建筑師/項目主創(chuàng):孟凡浩

項目建筑師:胥昊、何雅量

設計團隊:徐一凡、張錦岳(實習)、方思韜(實習)、林怩俊(實習)、虞其正(實習)(建筑)、喬紫洋(實習);祝駿、何宇寬、鄧皓(室內(nèi));李上陽、金劍波、張文杰(景觀)

業(yè)主:大理蒼洱投資有限責任公司

結(jié)構(gòu)設計:上海謝億民結(jié)構(gòu)設計事務所有限公司

設計團隊:王錦、袁盛林、胡佳軼、姜顏寧、劉波

機電設計:上海三匠機電科技有限公司

設計團隊:劉偉、陳艷萍、蔣少華、潘禧林

施工圖合作單位:大理白族自治州城鄉(xiāng)規(guī)劃設計研究院

施工單位:云南省建設投資控股集團有限公司

混凝土施工單位:曼諾伊爾清水混凝土

室內(nèi)施工單位:蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司

項目位置:云南,大理

建筑面積:150平方米

設計周期:2020.7-2021.7

建設周期:2021.7-2022.10

材料:黑色清水混凝土、橡木、石灰?guī)r、鋼板、鋼筋、UHPC板

結(jié)構(gòu):混凝土結(jié)構(gòu)

攝影:王策

"/>

"/>

"/>

"/>