01

成長經歷與設計初衷

Growing experience and design intention

█ 在您的成長經歷中,有哪些印象深刻的節點?或者有什么契機讓您走上了建筑設計這條路呢?

K:我在賓夕法尼亞州長大,那時候我眼里的建筑只有中規中矩的民間風格,就是房屋和谷倉這些,對建筑的認識很直觀也很幼稚。

打開建筑學認知大門的時刻發生在我12歲那年,當時我在學校里學習機械制圖,機械制圖需要保證精確度的同時,還允許你有一定的創造力。我被這門課所需要的創造性和專注力所吸引,這大大加深了我對建筑學的理解。

后來我到費城紡織科學學院(現為費城大學)學習建筑,這個專業當時很新,吸引了許多居住在費城的年輕設計師,我是這個專業的第一批畢業生。

從本科學校畢業后,我在畢業論文導師Scott Erdy的辦公室Erdy McHenry Architecture工作了七年。我是他們最早的一批員工之一。在那兒工作的七年里,我從設計辦公室和與社區互動的方式中學到了很多東西,事業取得了巨大的飛躍。結束了這段工作后我在奧地利維也納和Greg Lynn一起任教了五年,從實踐轉變為教學環境,對我來說不僅是自然而然的進步,也使我得以將自己定位在對建筑的歷史和文化中。在校外的這兩段關鍵的發展經歷,為我自己未來的設計奠定了基礎。

這些年,建筑行業不斷在向數字化轉型,我想成為其中一名推動者。那時,西爾維亞·拉文(Sylvia Lavin)領導下的加州大學洛杉磯分校(UCLA)似乎是完美的選擇,因為它優先考慮設計以及技術和批判性研究。在UCLA的學習經歷對我來說是一股強勁的推動力,讓我知道將來要走的方向是什么。

Balliet-2GBX Studio ? Balliet Studio

█ 您在2015年和Kelly成立了BairBalliet ,產出了很多大膽和富有想象力的設計,您可以簡單介紹一下BairBalliet工作室和成立初衷嗎?

K:BairBalliet是6年前我和我的搭檔Kelly Bair創辦的設計工作室。她把自己描述成一個對建筑標準感興趣,但又在努力顛覆這種標準的人,而我感興趣那些在現行建筑標準下仍然充滿挑戰性的設計。我們認為這是一種很好的互補,所以我們聚在一起,開始考慮建立一種基于建筑歷史的我們感興趣的設計語言。

BairBalliet的工作是依賴于漫長歷史中的建筑先例的,我們對復制先例沒那么感興趣,更加傾向于盡可能多地研究和觀察建筑。當我們試圖解決一個形式問題或物質問題或者空間問題時,我們喜歡看以不同方式解決這個問題的各種案例,然后再脫離這些案例去做我們自己的轉譯。

Kelly Bair(左)與Kristy Balliet(右)? bairballiet.com

█ 您能給我們舉一個依據上述“依賴建筑歷史先例但又脫離案例”的設計項目嗎?

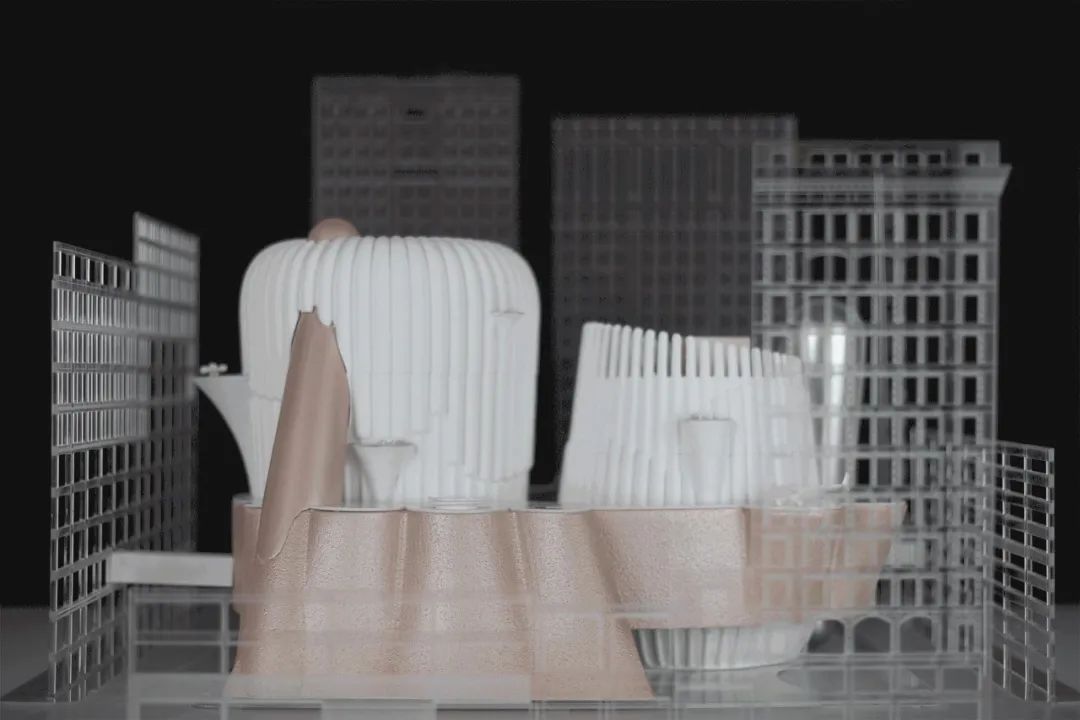

K:在No Middle Mid Rise 這個項目里面,我們開始關注未來的城市會是什么樣子,思考可能會因為未來的交通而改變的空間。如果在未來,人們不再像原先那樣從底部進入建筑物,而從建筑的頂部進入,設計會發生什么轉變?將來飛行交通工具能否達到這樣的程度?讓我們可以更自由地進入建筑。

No Middle Mid Rise ? bairballiet.com

因為未來要以一種新的方式來使建筑連接地面和天空,這讓我們深入思考了建筑的形式理念,也“迫使”我們研究建筑的不同落地方式、不同的文化以及不同的建筑類型。然后我們開始提出自己的設計策略,其中屋頂成為接近一棟建筑首要考慮部分成為了策略的核心。

No Middle Mid Rise ? bairballiet.com

我認為這是一個很好的例子。因為當我們在問“如何接近這棟建筑?”時,這個問題將我們置身于建筑的歷史發展中,促使我們思考如何以不同的方式對建筑做出不同的決定。這是一個我們經常使用的思考方式,提出一兩個問題,然后對問題認真思考。

02

設計實踐與研究

Design practice and research

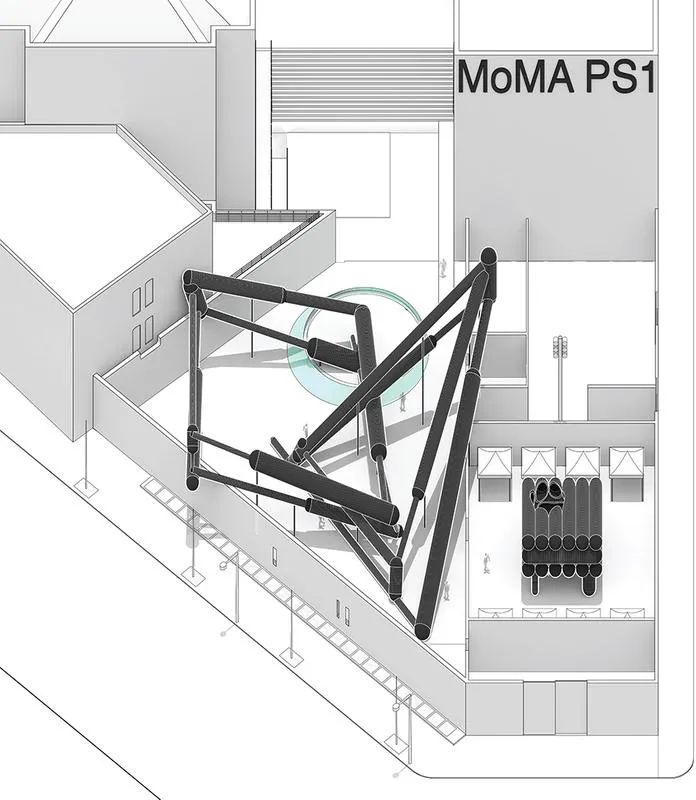

█ 在看您的作品Loud Line時,我感覺比起建造一個有屋頂的裝置作品,您更像是在畫一個裝置作品。您如何看待實體作品與設計表達之間的關系?

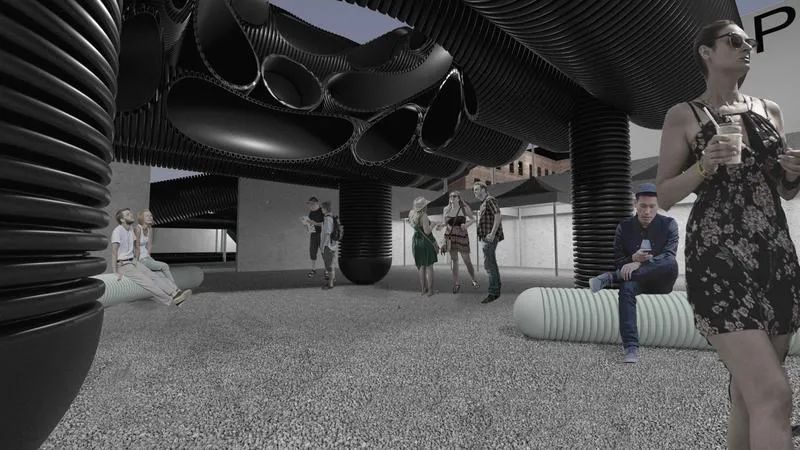

MOMA PS1, LOUD LINES ? bairballiet.com

K:當我們開始做這個項目的時候,我們做的第一件事就是回顧這個已經進行了19年的項目之前所有的先例。我們發現之前的設計師們大多會在院子里做一個物體,然后讓參觀者去定義它周圍的空間;或者是去設計一個廊架結構,然后讓人們占據它下面的空間。就像你形容的,我們并不打算采用這些一貫的手法。我們的預算是很少的,所以我們的首要挑戰是這個設計要以何種形式填滿這個空間?要帶給人們一種什么感覺? 如果我們要請人們進入一幅畫去體驗,會發生什么?

有這個想法是因為這個項目緊隨著我們做的另一個項目——Graphic Line Object。在那個項目中我們嘗試運用VR技術,我們在VR中繪制一系列物體,然后建立物理模型,我們使用VR并非追求沉浸式體驗,而是感興趣于VR中設計的靈活度和自由度,我們可以任意改變材料直徑,材質等,可以類比我們做圖時對線型進行自由設定。當我們在VR中畫或粗或細的線時,這些線構成了在三維空間中的繪畫本身,而不僅僅是服務于我們設計的空間。

所以當我們被要求做PS1的LOUD LINE項目時,先前在Graphic Line Object里對VR技術的使用與研究剛好能幫助到我們。我們希望能夠打破庭院頂部的界線并且尋求新的體驗,如何在庭院中建造一個可以擴展邊界的物體呢?答案就是也許可以在院子里畫點什么——就這樣結合了之前的想法。

█ Loud Line里面使用了一種類似管道的黑色材料,它的用途和材質感都非常特別,您可以介紹一下對于使用這種材料的考慮嗎?

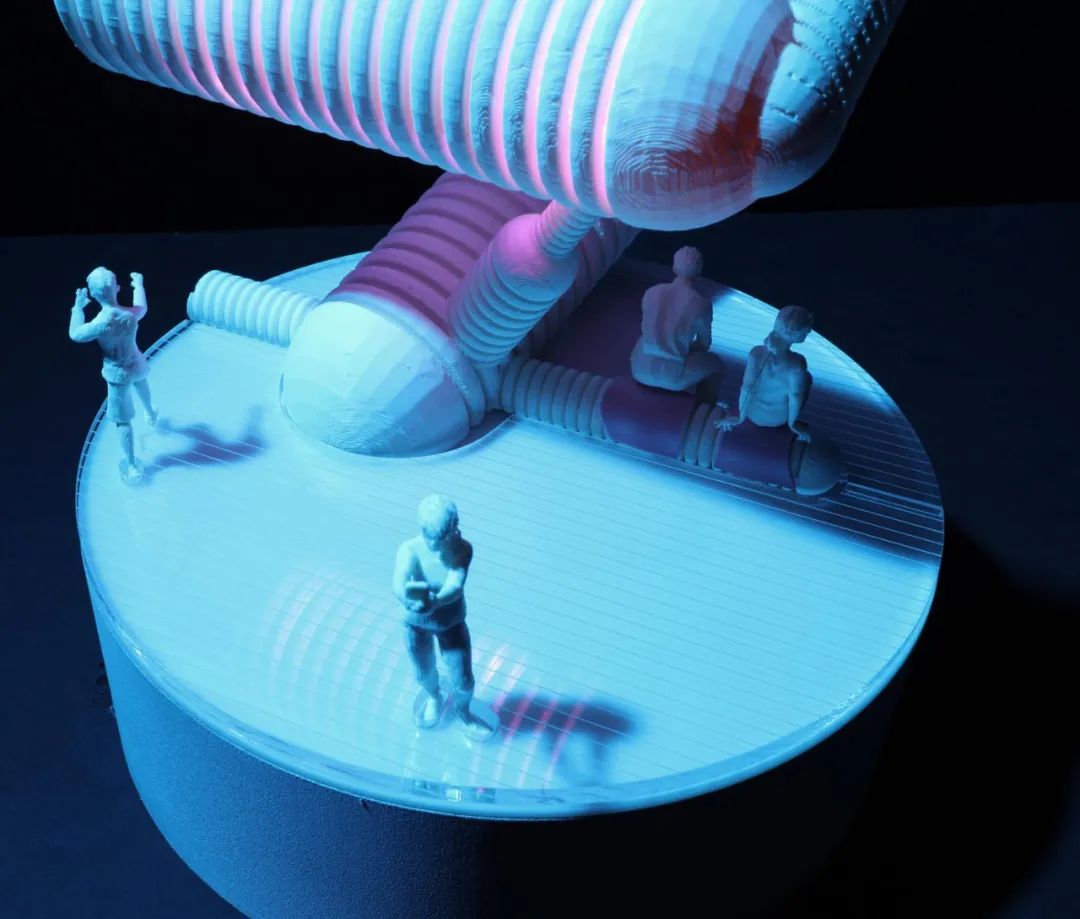

MOMA PS1, LOUD LINES ? bairballiet.com

當我們在想要用什么材料和建造方式實現這個作品的時候,我的合伙人和她的孩子們在散步的路邊發現了那些巨大的有著非常漂亮的紋理的風管——類似于肋狀的紋理。我們通常發現不到這點,因為它們大部分時間都在地下。

當時我們非常興奮,并且我們在洛杉磯附近就找到了一個制造商,他愿意和我們一起完成這個項目的設計。我們驚奇地發現那些管子的命名方式和我們在VR中繪圖的方式非常相似,雖然這只是一個巧合,但在我們的設計方式和材料實際制作方式之間達成了某種協同。在這種情況下,一旦我們確定了一種材料,整個項目就會開始圍繞這個材料的決定運行起來。我認為這是一個在材料使用和設計協同上面非常重要的項目。

MOMA PS1, LOUD LINES ? bairballiet.com

由于采用了這種風管材料,和結構工程師一起工作時也非常有趣。你知道,當建筑師在做一個廊亭之類的東西時,常常會想怎么把它支撐起來;而結構工程師會想如果暴風雨來了,它可能就會飛走。(笑)這個項目最大的結構問題是如何把它穩定壓在地面上。

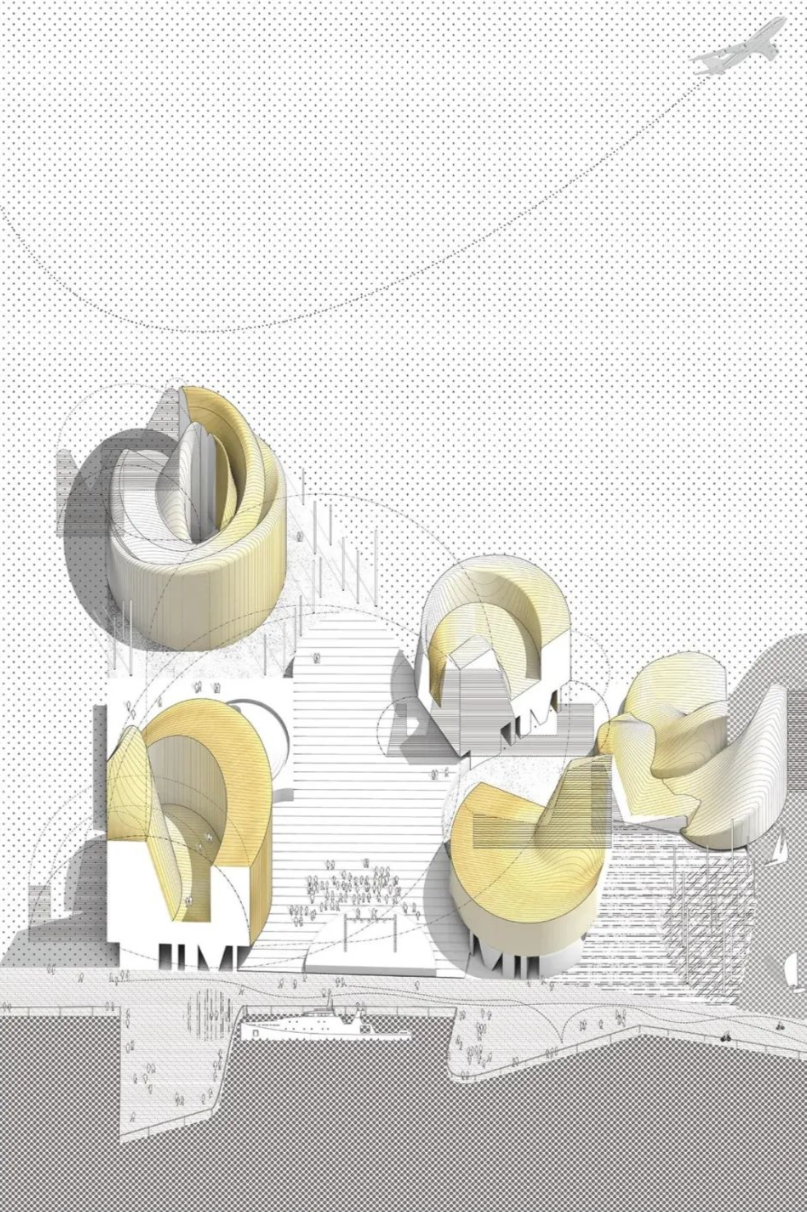

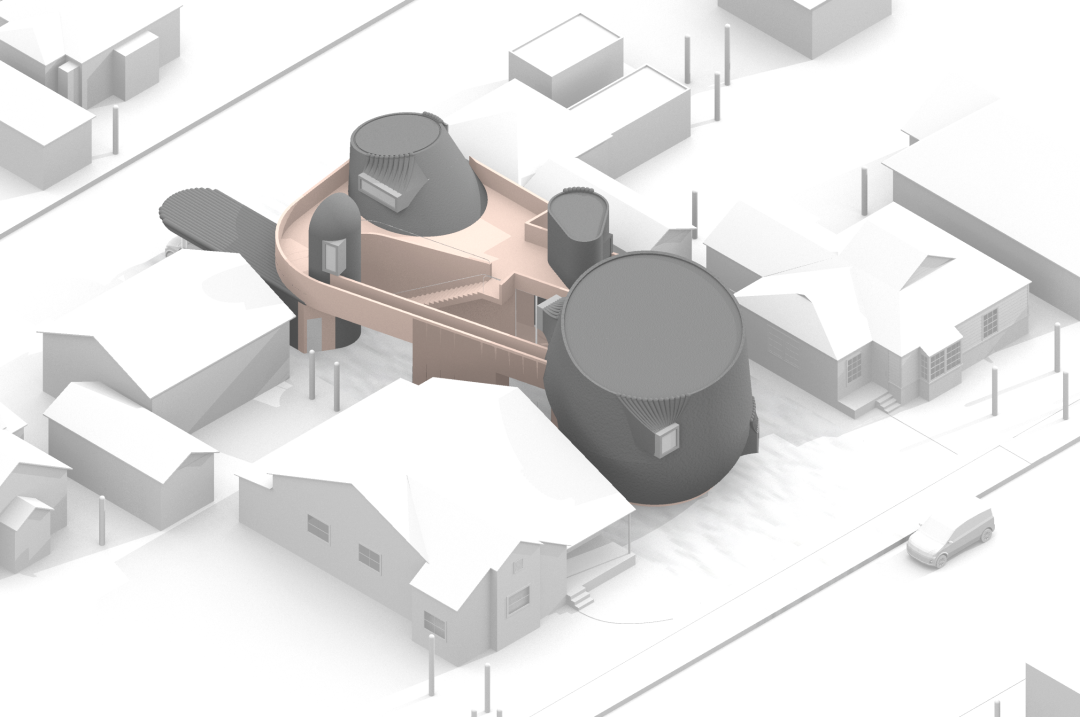

THE NEXT PORT OF CALL ? bairballiet.com

█ 您在底特律的設計The Next Port of Call所在場地很大,并且場地內有廢棄的老建筑,你是如何思考老建筑里做重新設計的?

K:那是一個100萬平方英尺建筑的場地。我們被要求重新設計的建筑已經被棄用了,但從結構上講,它仍然處于良好的狀態。那棟樓后面和河流之間有10英畝的空地,當我們和住在附近的居民交談時,他們說那棟建筑對他們來說就像一堵墻,因為它太大了,這讓他們幾乎不知道河就在建筑的另一邊。

雖然我們說過需要保留建筑,保留城市邊緣,但是他們不需要那么大的面積。所以我們開始思考如何在規模上分解它。最直接的方法就是我們把它變成一個通向河邊的入口,這樣就能把附近的空間和遠處的空間連接起來。

THE NEXT PORT OF CALL ? bairballiet.com

打開了巨大的“墻”后就是分解場地,我們不只是想把它變成一個公園。雖然在一些城市確實需要大的公園和綠地,可是底特律已經有很多空地了,所以我們想怎樣才能讓這個地方感覺“充實”。

我們選擇建造一組可以運作的小建筑,去代替一座大樓來填滿整個場地。其中一些將是建筑的內部和外部;一些更像亭子,服務于河邊的人們;一些會變成戶外音樂會場地;還有其中一條線路連接輕軌和城市。

THE NEXT PORT OF CALL ? bairballiet.com

它們會在基地的不同部分承擔不同的角色,一些更多地參與到城市建設并與城市肌理聯系起來,一些則傾向于連接河流的邊緣,而河流的邊緣更像是一個娛樂的界點。當我們意識到想要做一組建筑,就決定要開發一個系統將它們統一在一起,讓它們看起來像一個大家庭。

在這個項目中,設計建筑之間的間隙空間是我們非常關注的。當我們在思考其中的一個建筑時,總是把它和相鄰的建筑放在一起,想象人們將會如何在這些建筑中移動。這種感覺就像是置身于某些時刻,你可以看到廣闊的景色,可以看到河流,也可以看到城市或鄰近的社區,我們通過這些間隙空間把它們聯系起來,同時我們還設計了它們不同的方式撞擊天空。

THE NEXT PORT OF CALL ? bairballiet.com

我認為在設計中,來回游走在一系列有關聯卻也彼此獨立的個體之間,可以加深對這個城市的感覺。某種程度上講城市也是這樣,城市中的建筑是相互關聯的,但它們又在各自的時空和目的下被建造。

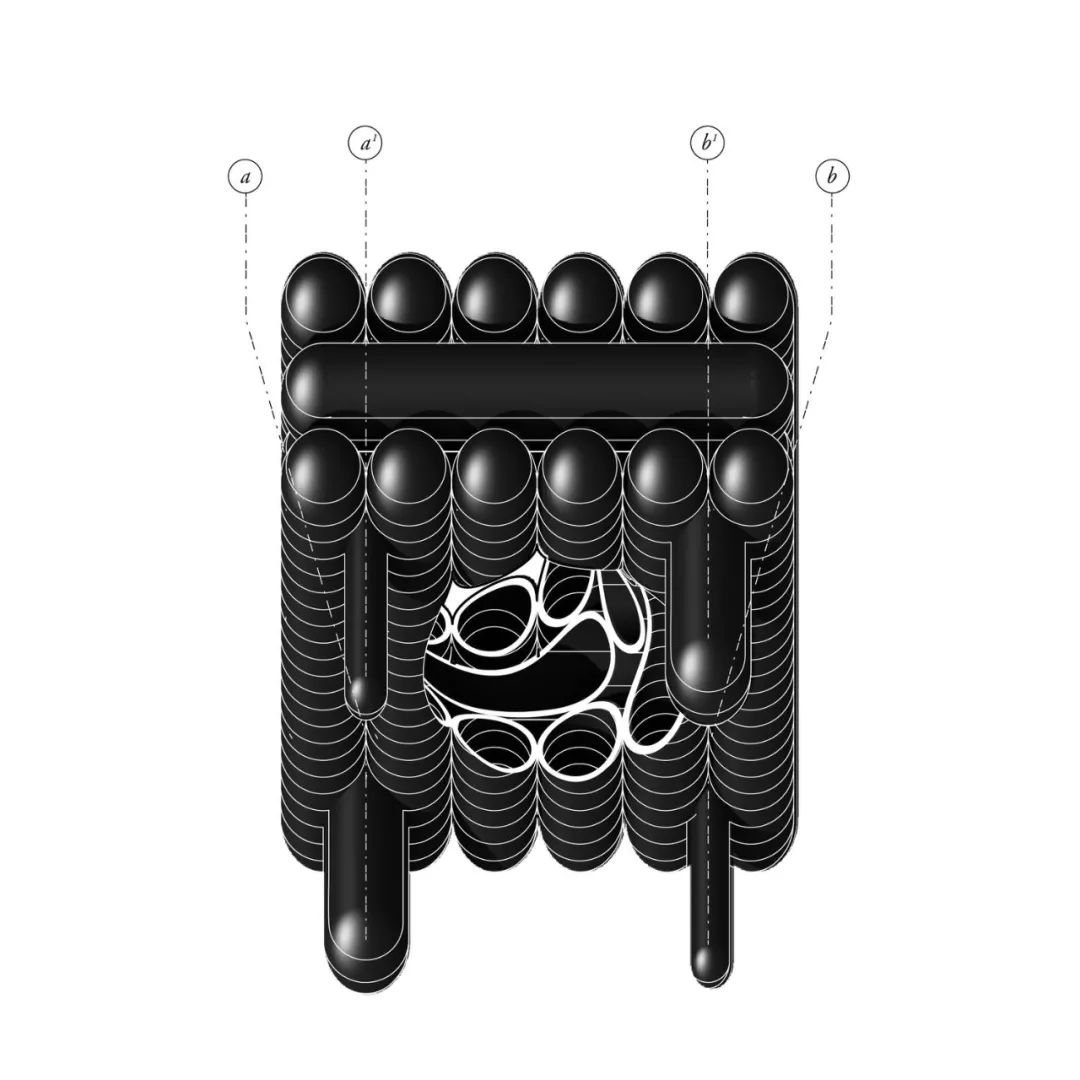

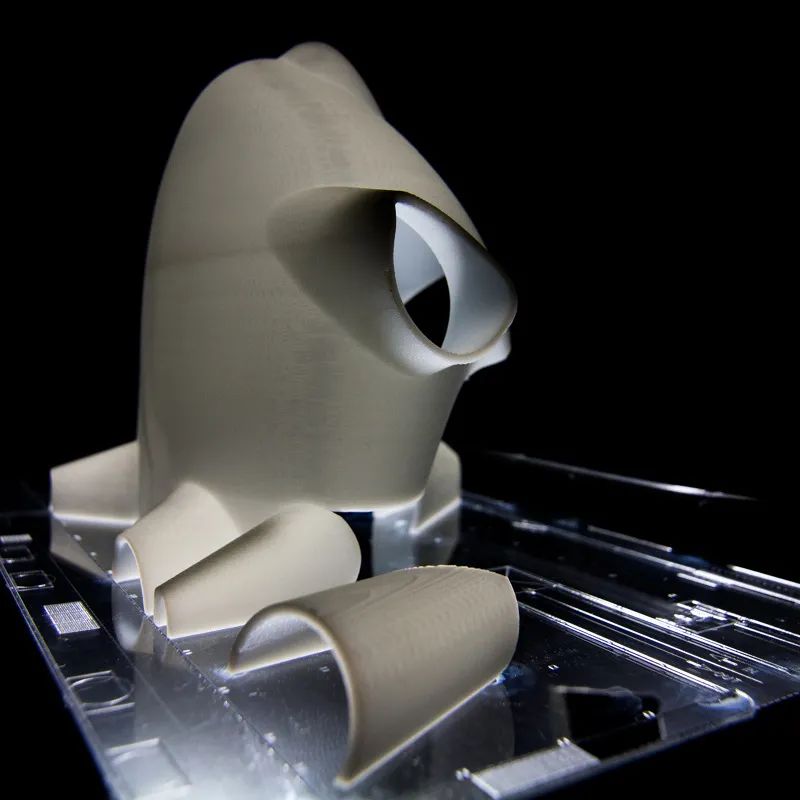

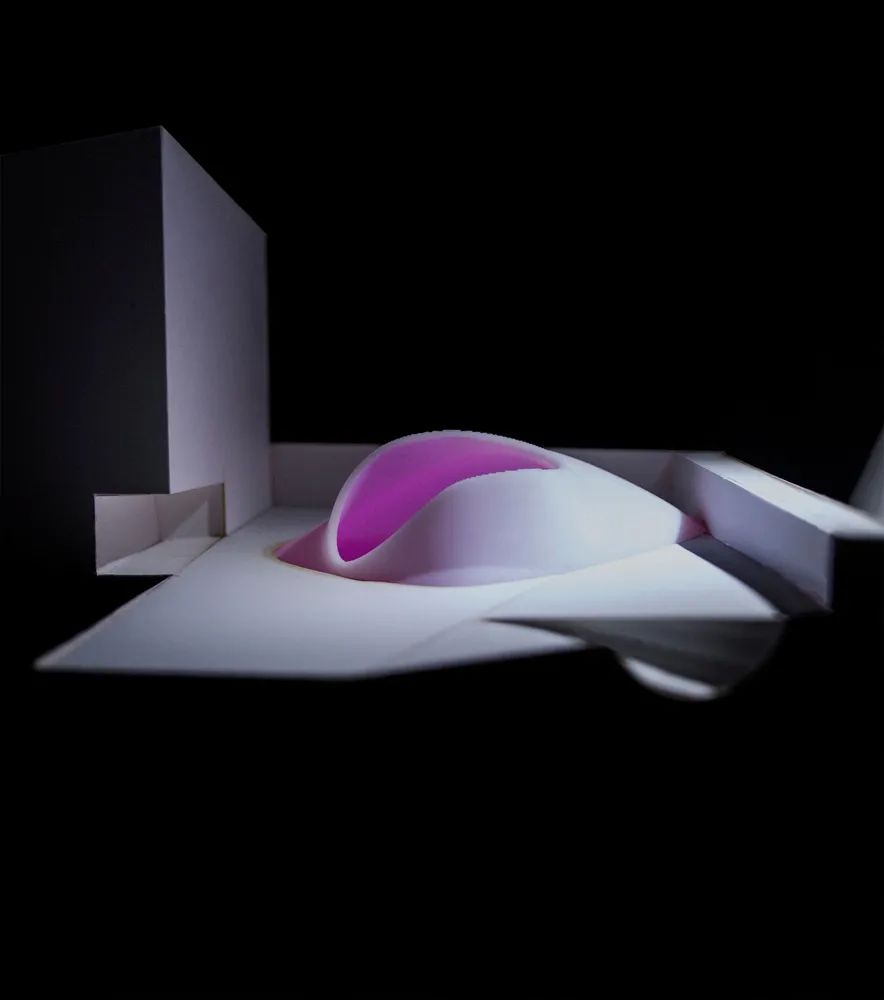

INVENTED ICON ? Balliet Studio

INVENTED ICON Cutaway Section Drawing ? kristyballiet.com

INVENTED ICON? ? Philip Arnold courtesy of BALLIET studio

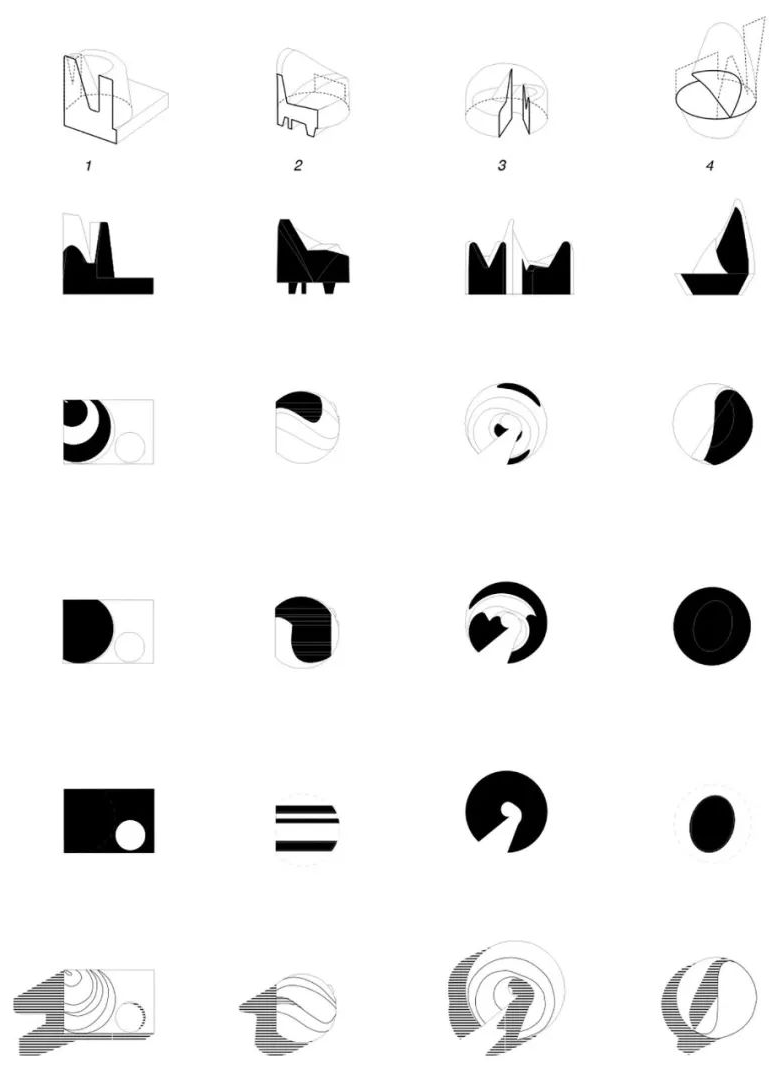

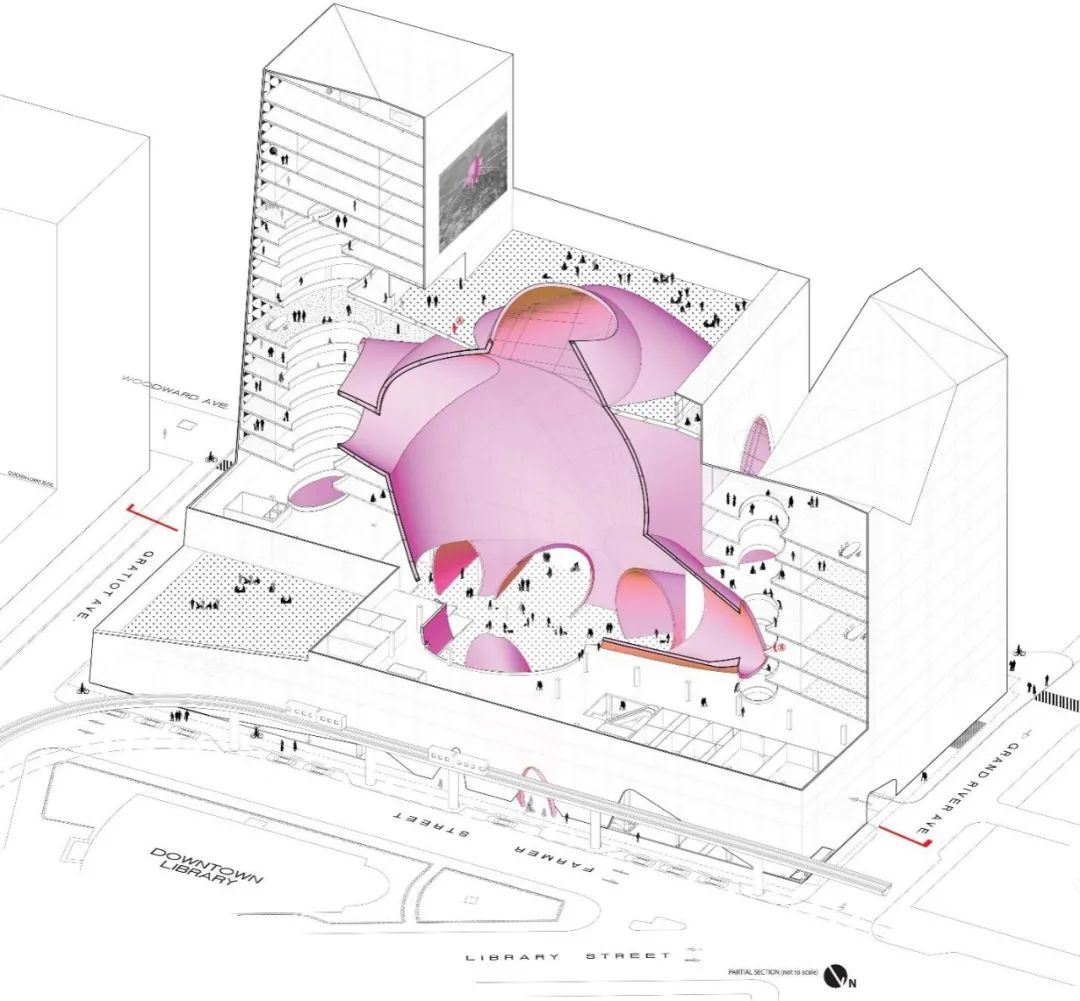

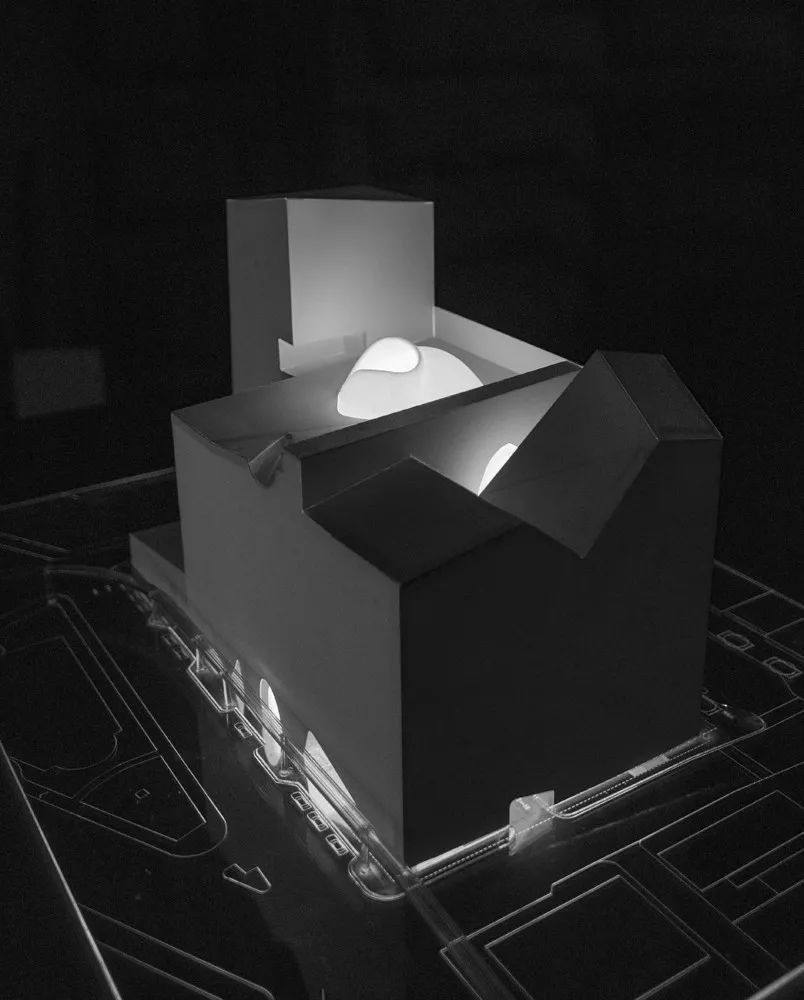

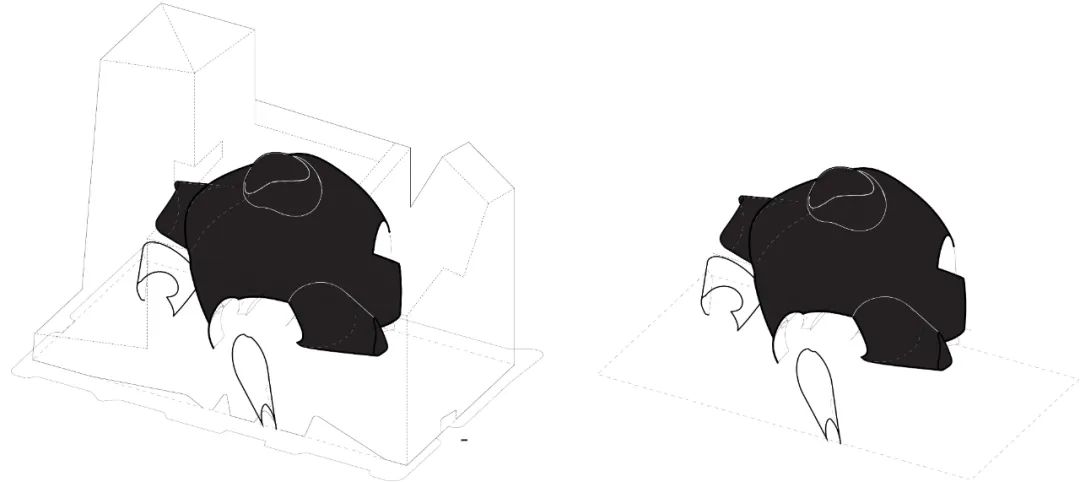

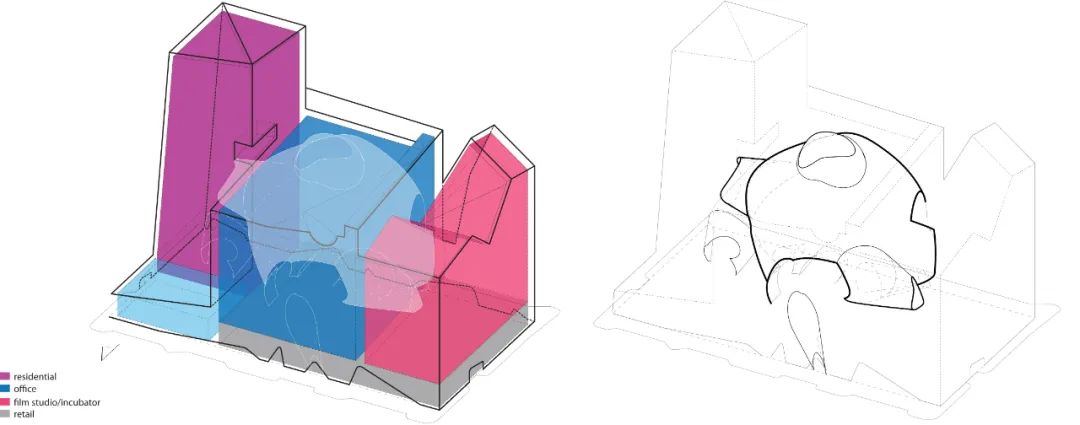

█ INVERTED ICON(底特律)項目展現了對比的概念,在設計初期是否已經預設好表達的重點?突出了建筑的“空”而非建筑形態。

K:通常來說,在初期階段我們會有設計目標,這個通常是比較寬泛的,就像寫論文之前要先定好框架一樣。

這個項目所在的地塊在底特律建筑密度比較大的區域,因此用什么方式去填充這塊地非常重要,這與城市的邊界有密切關系,或者有助于再次定義城市的邊界。但當時底特律在城市建筑設計時并沒有考慮這個層面。因此我們希望嘗試從建筑空間體量(“volume”)入手,再去拓展建筑內部的其他實體體量(“mass”)應該是怎么樣的。

█ 這個項目一改尋常先考慮“volume”再考慮“mass”,原因是什么?

K:當時我想到的是,底特律這個城市到了冬天會非常冷,零下十幾度,如果能在這塊地創造出一個庇護的空間,如室內廣場,里面可以讓市民舉辦各種活動,這樣會令這座城市溫暖很多。在這個項目中,我先給予建筑一定的空間體量(“volume”),再去設計建筑實體(“mass”),從中獲得了不少啟發,有時候換個角度思考,跳出常規思維也許能更好地解決問題。

█ 設計這個項目的時候,你會把建筑物未來所承載功能的可能性都預設好嗎?

K:并不會,如果設計時就預設好的話,自然而然就會想建幾棟建筑在那里吧。對我而言這片空地更像是周邊擁擠的樓房之間的連接,它可以是空的,不需要有幾層幾層,只是一個非常高的連接樞紐,它不是一個新的獨立的建筑,而是融合在原有的建筑物里。

INVENTED ICON Diagram Mass Volume ? Philip Arnold courtesy of BALLIET studio

圖片INVENTED ICON-Diagram Volume Mass ? Philip Arnold courtesy of BALLIET studio

INVENTED ICON Volume ? Philip Arnold courtesy of bairballiet.com

03

設計理念與表達

Design concept and expression

█ 您在描述設計作品時,用到很多的對比和對比的思考,比如黑與白,物理與虛擬的構建與留白,空與滿(“vibrancy and moments of vacancy”)。在您的設計原則背后,是否一直有類似這樣的思維方式?

K:是的,我認為它可能來自幾個方面。首先,我們的設計工作是兩個人不斷協商的結果,Kelly和我之間需要協商,還有其他的參與者,所以很多時候我們都在尋找項目的基調。

我們傾向于去找到最終的描述性術語,而不是簡單地定義一個事物。通常的情況是二元對立的,但也許另一種思考方式是它可以介于兩者之間。所以如果我們用空與滿(“vibrancy and moments of vacancy”)這類詞匯,我想我們的目標其實是讓這兩種東西相互協商,它可以是時而充滿活力,時而空閑的。

也許這是兩個術語之間的一種張力,這兩個術語彼此相鄰,但以兩種非常不同的方式來描述某物,它們之間的領域創造了一種聯想的張力。你可能會想,什么東西可以是空閑的,又充滿活力的?這讓我們開始思考一個可以看到的問題,并且從這兩頭中拉出來的東西。

另外我們發現,在一個需要談判和妥協的情況下,這種設計思考是富有成效的。我也把這種尋求妥協的思考方式比作光譜。也許有些設計師更偏向于光譜的一端或另一端,但我認為可能每個設計師都會在某個地方找到自己,這就是光譜。

Balliet Office ? Phil Arnold

█ 您如何看待建筑外觀性與實用性的沖突?

K:其實在投身學術研究和教育之前,我在Erdy McHenry Architecture工作了七年,所以在面對概念設計和落地時可能產生的沖突和困難會有一定的經驗積累,我會在平時的教學中跟學生分享。

以底特律的THE NEXT PORT OF CALL為例,項目需要擴展現有建筑的規模,這在建筑的外觀線條和形狀給了我們很大的自由度和發揮空間,但同時也時刻謹記目標是為了復興這座衰敗的城市,因此要考慮做好已有建筑物的連接,讓這片區域重新煥發出活力。

當然,設計需要解決問題,但不能局限于解決問題,有時需要跳出功能這個框框去思考,才能出來不一樣的東西。在底特律這個項目中,我們通過營造一個空間去連接居民樓和市中心,賦予了這個空間以樞紐的作用。

通過這個項目,我們需要啟發城市的發展者:這些空間未來的受眾會是誰?這個地方可以變成一個音樂廳,可以變成一處好看的觀光點,能夠吸引周邊社區的人甚至是鄰國加拿大的游客過來“打卡”,這也是不錯的主意。

設計不能脫離實際用途,最終設計出來的建筑,它的功能可能是設計師和業主雙方多次探索碰撞出來的。我常常跟學生們說,無論是學校作業的項目還是將來工作中實踐的項目,作為建筑師要保持思辨,善于聆聽業主的訴求但不被牽著鼻子走,還有就是因地制宜,這非常重要。

█ 在設計過程中,考慮的需求優先級會有變化嗎?在教學中如何引導學生在項目初始時思考?

K:項目的需求優先級會一直變化,尤其是當你做思辨設計的時候,有時候設計師自己也還沒想清楚開始要做什么。所以我會不斷鞭策學生保持思考:你對這個項目有哪些疑問?將如何去回應它?雖然項目的需求一直在變,但需要思考的核心,設計師對自己的發問,基本上都不會脫離這兩個必要的流程。

思辨設計 (Speculative Design) 是基于理性的對現有技術潛力的思考,推測事物除現世外的其他可能性,通過物化概念的方式,視覺化呈現思辨內容的設計。

我常常對學生們說,當作為一名建筑設計師從事多年工作后,應該有自信用專業能力對這個空間或者城市貢獻自己的力量,客戶也會敬重你的專業性,而不是只把你當成是服務者。

House of Cores Rendering ? bairballiet.com

04

教學

Teaching

█ 在查閱您的經歷時,我發現您在過去的十五年里從未停止過教學。能分享一下您對教學的激情來自哪里,您對學生的期望是什么?

K:這倒是真的。我想,我的激情在于我真的很喜歡想象和開發建筑。我喜歡幫助別人去發掘,這就是我從未停止的動力。的確每個學期都有點累,但每次遇到有新想法的學生都是一個新的機會去想象和開發另一個項目。

█ 從事建筑設計專業教學多年,您最大的感悟是什么?跟其他學科相比,這個學科最大的特點是什么?

K:這個學科很有意思的地方在于它的教學方式可以很靈活,不是線性的。比如說建筑構成的三要素(建筑功能、建筑技術和建筑藝術形象),先學哪個后學哪個并沒有規定,我認為這是學科的優勢。靈活的教學方式能夠讓學生更好地思考問題,聚焦在解決辦法上而并非考試結果本身。建筑設計的邊界很廣,因此引導學生學會問問題尤為重要。

█ 在美國學建筑設計,學制一般是如何安排的,大一到大四會怎么安排學習?您如何評價這樣的教育方式?

K:美國的建筑學院在學生大一的時候都會教授空間序列,空間序列的關鍵是動線的組織和各功能的串聯,有的學生在這方面很有天賦,掌握得很快,甚至能夠參與機場的空間設計,但并不是人人都能學到這個水平。有的學生在這方面領悟能力稍為弱一些,由于大一就要學這類知識,因此會感到很沮喪。不過對于建筑系學生來說,這樣的挑戰其實對未來有很大的幫助,因為學習的過程中需要鍛煉綜合解決問題的能力,越早練就這樣的能力,在將來的職業發展道路上就會成為自己的優勢。

█ 疫情在洛杉磯尤為嚴重,SCI-ARC設計教學是如何應對的呢?

K:疫情對于SCI-ARC的教學有一定的影響,全部改成了線上課程,但我覺得這也未必是一件壞事,線上教學能促進學生們提高溝通能力,比如我們的線上課程會用到大量的動畫演示,里面包含很多講故事的技巧。對于學生來說,無論是對課程的理解還是匯報(“presentation”)技巧都會有很大的幫助。我已經迫不及待地想回學校“驗收”他們的學習成果啦! (笑)

█ 您覺得SCI-ARC學生在步入社會后的優勢是什么,也請您給中國學生和年輕設計師一些建議?

K:我認為SCI-ARC學生都很棒,他們步入社會后最顯著的優勢也許就是卓越的技能,在選擇自己熱愛的職業上也有非常突出的優勢。他們畢業后并不都成為了建筑師,有的從事動畫創作,有的進入了電影行業,有的精于各種建模領域,他們的成就都與在大學期間打下的扎實基本功密不可分。

給大家的建議是,希望無論是學生還是年輕設計師,一直保持敏銳的觀察力,嘗試理解周圍的一切,學會發現問題是探索問題解決辦法的第一步。

1GA - Study Trip ? Balliet

訪談/文案|孟憶 陸丹

校對|激清

編輯|Yunfei

主編|栗茜

審核編輯|Yibo

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>