"/>

"/>

"/>

"/>

唐康碩

MAT超級建筑事務所創始人

荷蘭注冊建筑師

哈爾濱工業大學校外碩士生導師

北京建筑大學校外導師

2007年獲哈爾濱工業大學建筑學碩士學位

2013年獲荷蘭貝爾拉格建筑學院碩士學位

張淼

MAT超級建筑事務所創始人

2013年獲荷蘭貝爾拉格建筑學院碩士學位

建筑師應該重新去創造一種關系

一種個人和集體的連接方式

一種新的互動可能性

突出每一個個體的部分

在8月份剛結束的深圳時尚家居設計周暨35屆深圳國際家具展的展覽現場,《超級巴比倫》的概念模型應該要數最受觀眾歡迎的模型之一,如群山一般密集,卻“疏松多孔”;白色和綠色交相掩映,將個體和集體,私密和公共的空間編織成一曲生動的敘事詩。大家不禁好奇,構思出這個作品的建筑師究竟想要傳達哪些思考?

本期專訪,ArchiDogs就帶大家走近MAT超級建筑事務所,聽聽建筑師唐康碩和張淼如何從理想共享居住模式作品《超級巴比倫》出發,探討集體與個人的關系?如何看待類型學對建筑的意義?以及對建筑教育、建筑從業等有哪些獨特的看法?下面,讓我們一起感受MAT對建筑的態度。

2013年,唐康碩與張淼在荷蘭鹿特丹成立MAT超級建筑事務所,致力于觀察和思考當下城市發展中不斷涌現的新現象新問題,專注于城市的空間轉型策略以及基于類型學研究的建筑設計等領域,2015年,MAT回到北京開始建筑實踐。

深圳時尚家居設計周

暨35屆深圳國際家具展

深圳時尚家居設計周暨35屆深圳國際家具展(以下簡稱“深圳國際家具展”)于2020年8月20 -23日在深圳國際會展中心圓滿舉行。

本屆深圳國際家具展以“鏈接世界”為主題,致力于打造成為家具和設計界認識深圳的窗口,橫跨上游住宅、建筑、內裝到下游家具、軟裝、燈飾、及商辦地產和工作空間的全產業鏈。

唐康碩在深圳國際家具展論壇活動

分享現場 ?深圳國際家具展主辦方

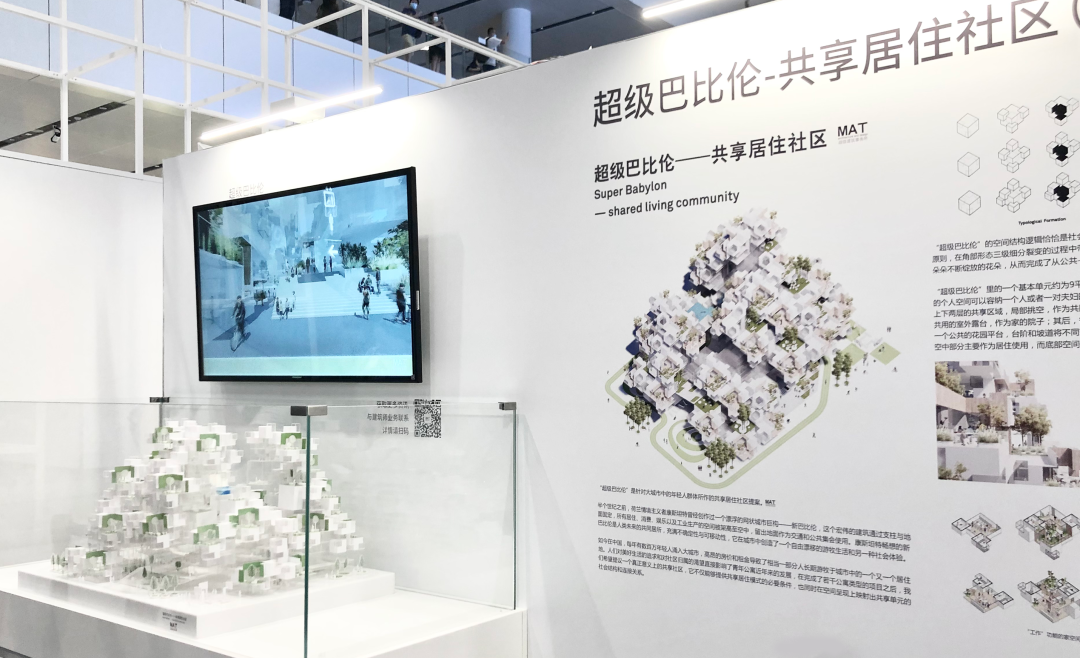

MAT超級建筑事務所在本屆深圳國際家具展參展的項目位于1號館國際精裝住宅展的“見筑視界”——全球建筑與生活聯展,其聯合創始人唐康碩也在論壇環節進行了分享。建道ArchiDogs作為主辦方合作媒體,在展覽前期就對創始人——唐康碩和張淼的概念作品《超級巴比倫》很感興趣,因此在現場講座分享后,我們對二位進行了專訪。

國際精裝住宅展現場、MAT超級建筑事務所參展項目“超級巴比倫”展板與模型

?深圳國際家具展主辦方 ?ArchiDogs

01

居住空間的研究與探索

背后是個人、集體、城市

新的互聯模式

█ 去年來到深圳國際家具展您為我們帶來了北京邦舍青年路公寓的作品,打造公共空間激發人群的參與感與歸屬感。今年再一次來到深圳參展,《超級巴比倫》作為MAT在共享居住方面的最新研究,希望為我們帶來什么樣的思考呢?

T:《超級巴比倫》這個想法源于我們這幾年一直在做的青年公寓項目。在中國,現在的大城市中涌現的青年公寓可以為年輕人提供一個相對舒適和體面的生活狀態,并且由于周圍居住人群的年齡段比較接近,因此也會產生社交的可能性。所以我們之前做過的所有青年公寓項目,都在盡可能地通過內部和外部的公共空間來激發年輕人的相遇和相識,讓他們產生居住社區的歸屬感,這對尤其是在大城市里飄著的年輕人來說十分重要。

《超級巴比倫》中央山谷 ?MAT

加之受到去年深圳國際家具展上4位日本建筑師演講的啟發,我們發現由于日本的居住環境、城市空間等特點,在“小街區”中人群的規模更小,所以他們在講共享的時候規模也很小,大概是幾個人到最多20個人這樣。因為尺度很小所以他們的著眼點就不同,比如因為大家要一起吃飯,那么除了解決一起吃飯的問題之外還會延伸出不同的空間,比如小孩子待的地方等等。所以他們可能主要是通過這種邏輯去理解共享的概念。但中國現在其實還沒到那個層面,一般的共享居住模式是先通過一個集中的空間來進行整體改造,進而產生一個很大(幾百人)規模的青年公寓。這種規模的巨大差異就激發我們開始思考這個事情。

北京邦舍青年路公寓中庭 ?MAT

像北京邦舍青年路公寓中庭的集體空間尺度是比較大的,它不屬于任何人,它更接近一個公共空間。相比之下,如果是尺度比較小的共享模式,每個人就更容易去貢獻自己的一部分,那么人跟人之間的關系會更緊密。所以我們想找到一個銜接集體和個體的中間尺度,它既有一個大的抽象概念,又可以在小規模人群中實現共享的概念。正好今年策展人給的概念框架比較多元,我們也希望延續去年的討論,就有了《超級巴比倫》這個構想。

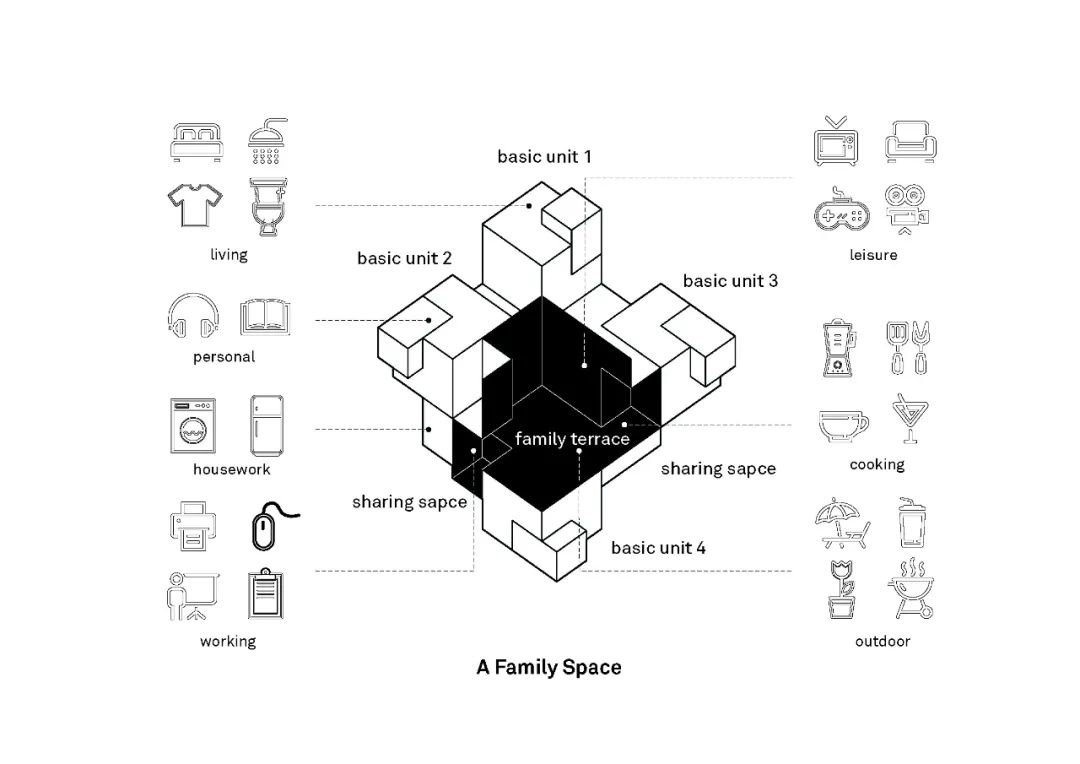

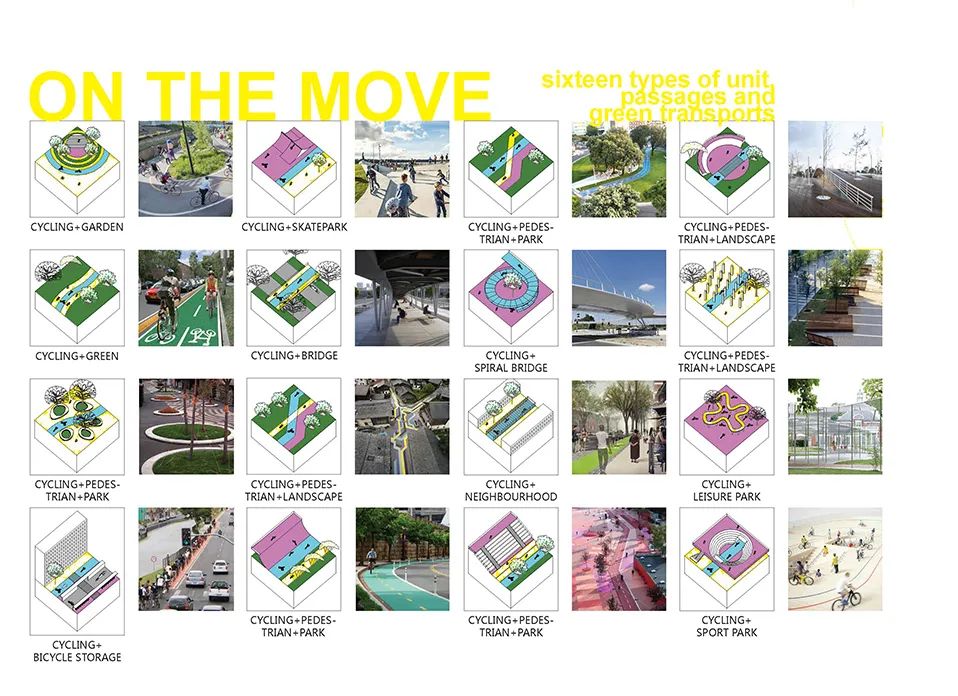

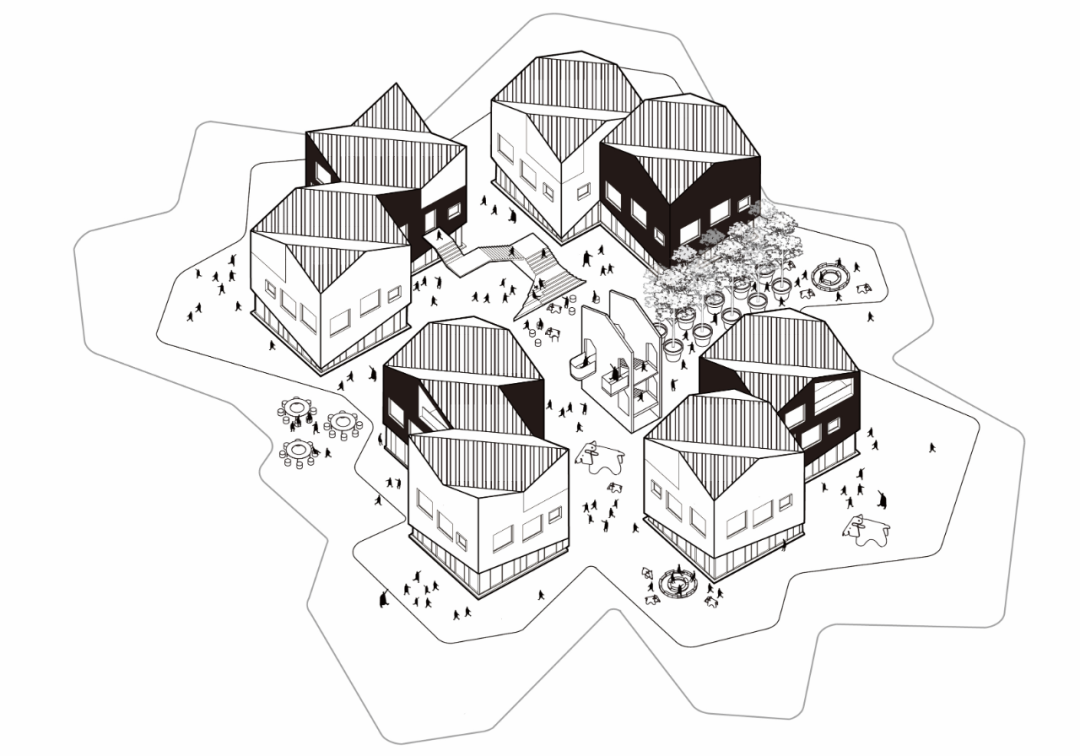

Z:簡略的說,在實踐項目中我們做的是一個比較具體的居住單元+共享空間,居住單元是類型化的分布,而在共享空間里我們試圖去制造一種豐富性。可能更理想的模式是:個體在集體空間四周進行相互作用,通過向多維的層面去拓展空間的容量,把社交、工作和生活日常都能以個體和集體的關系來組織,從而創造一種新的連接方式和互動的可能性,可以讓每個個體的部分更突出。

《超級巴比倫》模塊功能分析 ?MAT

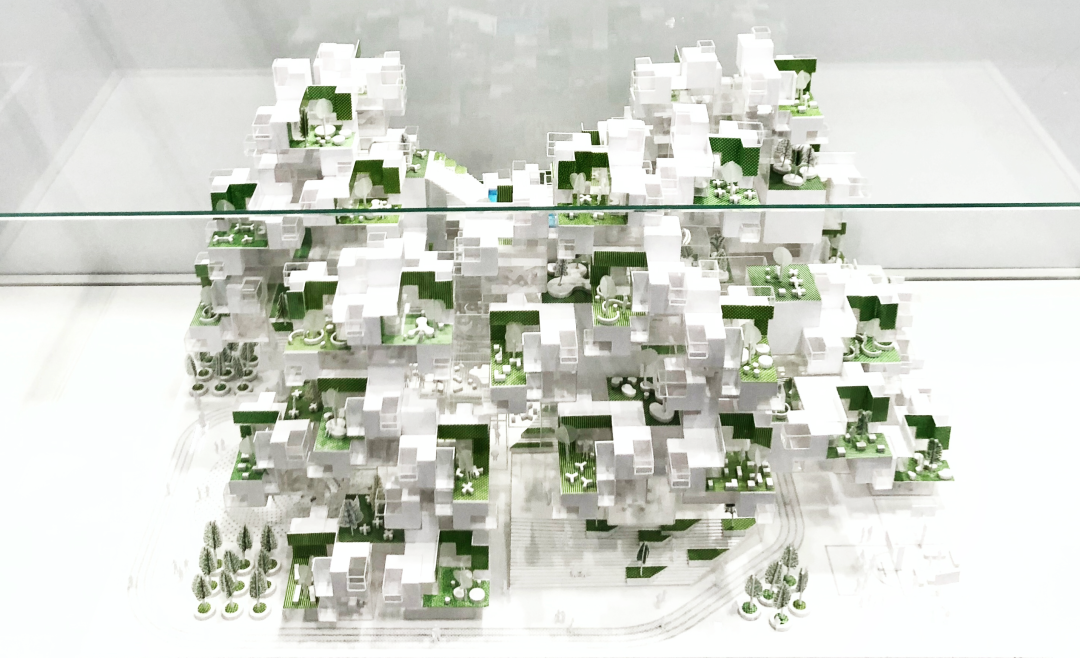

《超級巴比倫》形態的形成最早是從“家空間”出發的,其中包括5-6個基本單元,每個基本單元10平米左右,只包括床,書桌和衛生間,因此可以把更多的空間給到公共區域中。

《超級巴比倫》家空間的營造 ?MAT

家空間主要有兩種功能模式,一種是社交和生活功能,公共空間以餐廳和客廳為主;另一種是SOHO型工作功能,公共空間中的客廳會變成辦公室,以適應新型工作模式例如互聯網公司,直播媒體這種企業進行線上和居家辦公的需求。

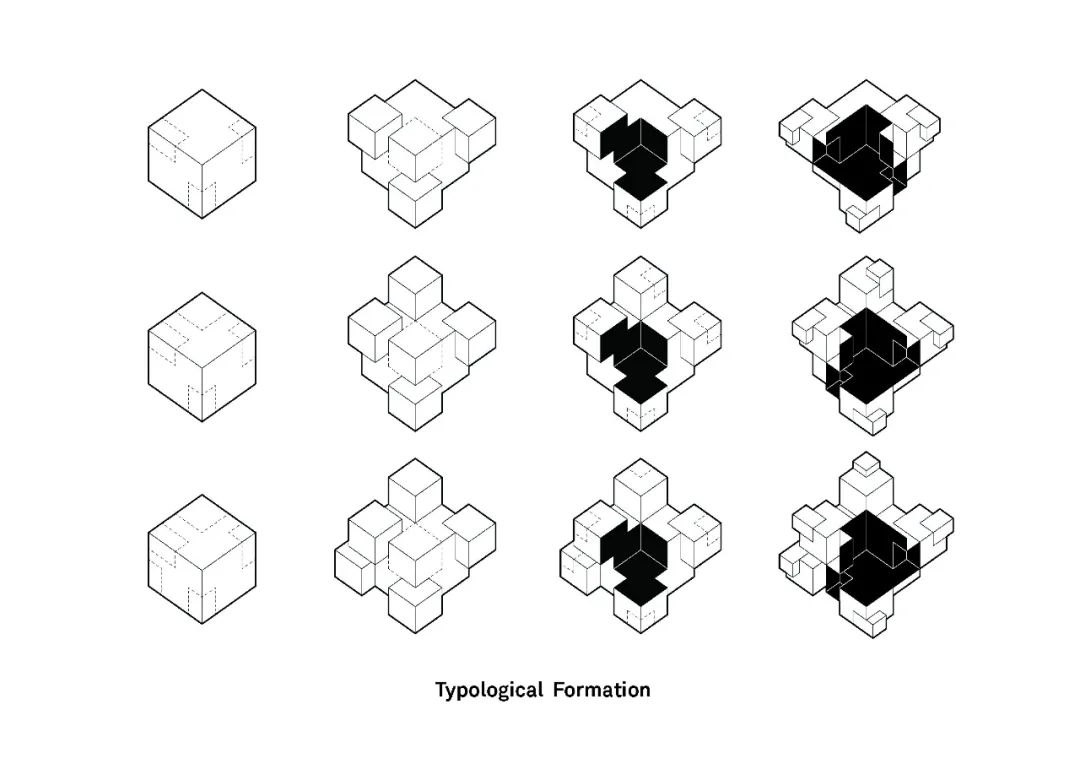

《超級巴比倫》生長邏輯 ?MAT

從家空間變成居住集合的生成的邏輯和家空間是一樣的:將一個立方體的4個角部剪開,就可以繼續向下一層級生長,最后形成一個大的空間集合體。

《超級巴比倫》軸測構想圖 ?MAT

由于每個“家空間”都有著共享花園平臺,所以從遠處看,就像是漂浮在城市空間中的花園,因此我們把這個構想稱作《超級巴比倫》。

同時我們也希望《超級巴比倫》項目能有一定的研發意義在里面,做設計不只是為了去適應一個現有的空間,而是能用一種新的思維模式去驅動和創造更多的可能性,化被動為主動。這其實在目前的改造項目設計中是很難實現的,因為基于既有建筑的改造很難從零去創造一個理想社區,很難放大和物化個體跟個體之間的這種社會關系,因此這也是我們這次比之前項目更突破的地方。未來我們希望有機會可以實現它。

█ 那么立足中國當下的社會環境,您預測人們未來的生活狀態可能是會往哪個方向發展?

T:中國現在是在撕裂中發展。因為以前是計劃經濟時代,住房是單位分配的,大家都住在大院里,那是一個集體的環境,大家共同上學,共同生活和成長。后來中國經歷了房改,進入了市場經濟時代,大家現在都在忙著掙錢,忙著消費,忙著自己過得爽。

Z:對比像荷蘭這樣的歐洲國家,很多時候它不是靠強大的行政力量來驅動一個發展方向,而是靠民間的個體和不同集體的力量去發聲和推動一些事情,至少發聲是表達意愿的一個途徑。我覺得在如今的中國城市生活中,大家已經滿足了一些基本的生活需求,但我們認為更加需要的是個體的覺醒,讓自己的生活可以融入到城市中,與城市對話,同時去發現自己的空間,去想辦法給自己創造一個理想的生活環境。

就像是對于共享居住模式的思考一樣,我們在探討城市中的年輕人可能需要什么樣的生活環境,我們要去嘗試,去試錯,去創造,這就是我們的一種信念。因為嘗試一定可以帶來一些討論,而且還能在后續的討論中基于原先的基礎再往前推進,并且也會有一些實踐能夠去驗證我們的想法。那么未來可能就會出現像《超級巴比倫》這種小型單元和集體,它就能夠在居住模式上帶來一些變化。

荷蘭城市:土地的集約之下,人們共同享用城市的廣場和街道 ?MAT

█ MAT很善于立足城市來思考和解決建筑問題。像這次展覽分享中提到的煙臺青年公寓、《超級巴比倫》研究等,請問您怎么看建筑師這個角色之于城市的意義?

Z:我認為建筑師像一個處在城市后臺的觀察者。可能有點類似影視劇中編劇或者導演的角色,像是在給空間做編程,賦予其一個空間密碼,進行空間操作,跟運營、跟社會、跟經濟等各種其他專業配合,最后形成了一個結果呈現給城市里的人們,然后他們可以在這里面體驗各自的生活。這是可能是原來比較理想的一種建筑師角色:只提供舞臺和背景,所以人們不需要知道我們是誰。

但是另一方面,現在越來越多的討論會把建筑師劃分為知識分子(intellectual)。因為你跟城市有著密切的互動,也有很多思考和觀點,所以外界會更加呼吁建筑師去推動一些事情,比如互動改造和城市更新,這可能也是建筑師的一種社會責任。

這可能是兩個維度:建筑師的工作及其和城市的關系更像在制造一個平臺和背景;然而個人的社會角色又同時被時代和周圍環境推動著走上前臺,貢獻一些自己的觀點以為社會提供不同角度的思考。這可能也是一種使命感,并且建筑師群體的先天性使命感會比別的群體要更自發一些。

█ 您們作為1980年代出生,在2000s參與到實踐的建筑師,是否會帶有時代背景下的使命感?

Z:我們在千禧年代長大并參與到社會職業中,因此與其他年代的人群稍有不同的是,我們剛開始工作的年代正好趕上房地產的熱潮,但我們又沒有參與到房地產行業中,當時在做的可能是公共文化建筑。所以從這個方面來看,個人的發展軌跡與時代下行業的發展勢頭并沒有結合的很緊密,我們更像是一個體驗者,體驗著城市如火如荼的建設。那時候大概是北京奧運會時期,我們已經正式工作了幾年。等到我們開始創辦事務所進行獨立實踐的時候,是一零年代。這時候就會慢慢發現自己開始覺醒了,會開始自問有著哪些個人特質和價值判斷,以及應該用何種姿態去面對行業,這對我們來說是一個更成型、更發展、更清晰的一個階段。可能等二零年代的時候會更像一個沉淀的階段,那時候我們會要求未來的實踐有更多的自我突破。

所以當我們處于在不同階段時,看到的時代的側面是不一樣的。有時候也不完全是被時代催著跑,更多的還是要看自己是否能夠進行更多的開拓,我覺得這是每個個體都會面臨的問題。不一定要主動去回應時代,但是像我們還是會參與當下時代的討論,比如共享模式等等,會看自己的實踐能夠跟時代的討論產生怎樣的對話。但總的來說,我覺得我們不是以一種主動貼近的方式,而是處于若即若離的狀態。

02

保持好奇與探索

留學——教育缺口的補足與閉環

█ 您們去荷蘭留學是有時代的原因,還是更多的出于自己主觀的一個選擇?

Z:我們是主動的,當時因為覺得快要到了自己的舒適圈,雖然很容易就能掌握和應對當時職業上的事情,但同時我們知道還有更大的世界并對此充滿好奇,就想去發現自己是否還有其他的更多可能性,所以需要重新出發。

一方面我覺得是對環境的好奇,另外一方面對我來說還有對知識和工具的好奇。但工具不等同于軟件操作,而是一種解決方式和思維層面上的工具。所以想去外面看一看,再激發一些自己的潛力。

T:我也是出于好奇心。因為想持續做建筑設計,在書籍媒體上你可能會看到一些好的設計,但你跟它是有距離的,因此你需要走近去了解它,也許它會給你帶來更多的啟發。

荷蘭時期:鹿特丹隨拍(背景是庫哈斯的早期代表作kunsthal) ?MAT

█ 您在荷蘭求學期間的有哪些經歷最為沖擊或者打破了您在國內教育體制下的認知?又是如何重塑的?

T:自現代社會以后,建筑學這個學科從歐美傳播到中國遇到了問題,因為中國有自己很強的意識形態和文化特征,這與西方的現代建筑理念是不太相容的,所以我們一直在消化不良,內外一直在抵抗。因此導致建筑學學生的知識鏈條是不完整的,進而導致建筑理論體系的不完整,在設計中很難堅持一個特別清晰的方法和邏輯,所以這會帶來價值觀的不確定。這樣的弊端就在于學生會認為設計這樣做也行那樣做也行,每樣都模仿地不錯,但他可能永遠都不去想為什么要這么選擇,這就有很大問題。

而價值觀恰恰是別人給不了你的。在荷蘭的時候,我們接觸了很多不一樣的課程內容,但最關鍵的不是學校教會我們如何去做設計,而是讓我們補全了很多原來掌握不太全面的知識體系。雖然我當時考研的時候建筑史拿了很高分,但是我們學的東西仍然是片面的,因為認知體系的不完整導致多年以后你不知道這個事情是為什么,在實踐中它也不能指導你做判斷。

所以我們先補全了體系,然后形成了價值觀,慢慢的通過這些年的設計實踐建立了自己的方法。不一定每個人都要有方法,但是我覺得價值觀是一定要有的,它體現在當你面對一個命題時你需要判斷從何角度來切入,以及用何種方式構思和設計。它不止是一個,而很可能是從上到下、從粗放到細微的一系列切入點。

Z:同時價值觀也像是一個基準線,是你對待周圍社會、文化、城市、建筑等等的一個態度,你需要比較是非分明,需要知道準繩以下的東西是不碰的,這個繩會一直要求著你,讓你去做更有挑戰的事情。

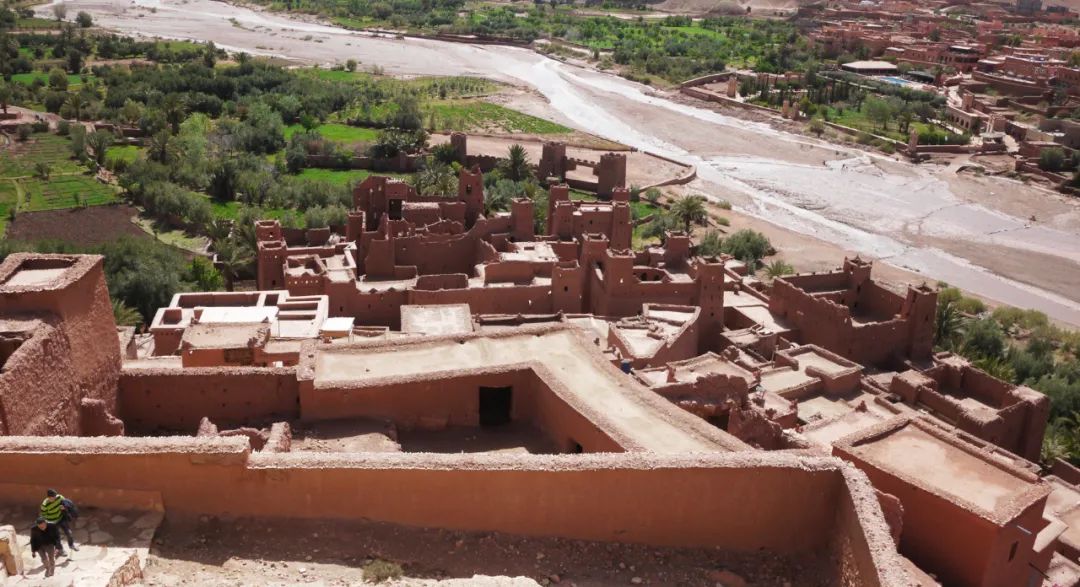

歐洲旅行:聚落-北非的聚落、葡萄牙波爾圖、意大利小鎮馬泰拉 ?MAT

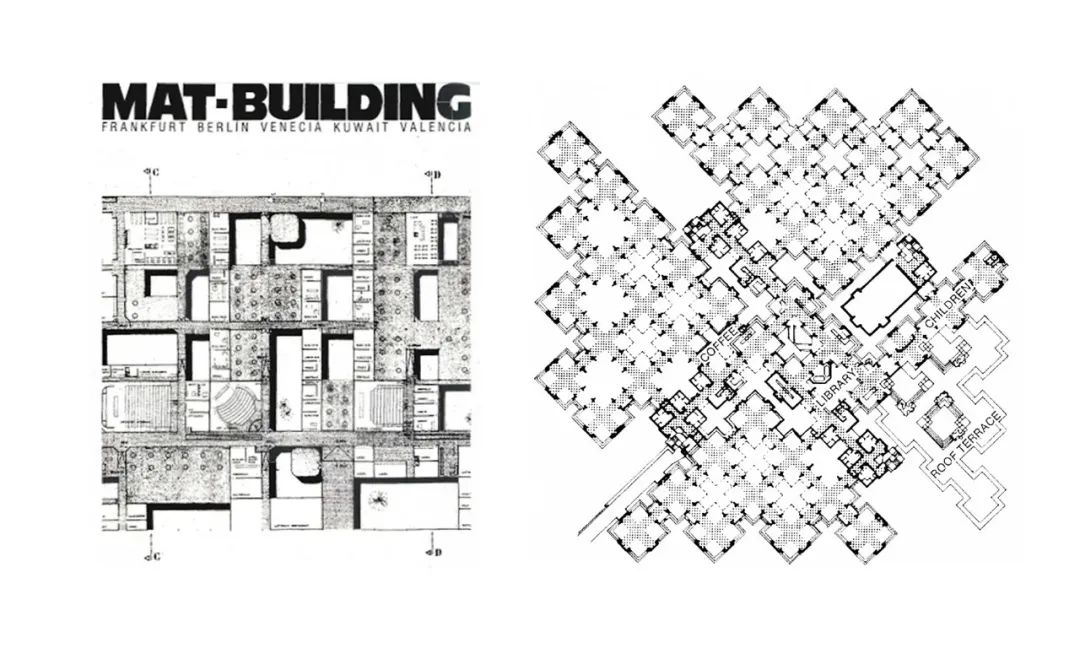

█ 我們在《超級巴比倫》的生長方式中看到了赫茲伯格比希爾辦公大樓住宅改造后的影子。請問您們在就讀貝爾拉格建筑學院的過程中是否受到了他潛移默化的影響,體現在哪些方面?

T&Z:我覺得不能說是只受到他的影響,因為像赫茲伯格,包括凡·艾克等這些二戰后的荷蘭建筑師對整個荷蘭建筑界的影響都是巨大的。對于結構主義,荷蘭人面對它也有著不同的角度,其中公認的部分是把建筑當成一個可生長的體系和開放的結構,其結構的邏輯和空間體驗大于創造建筑外部的形式美學,會讓使用者把重點還原到它的功能和使用中。

其實你們看到的可能只是一個視覺上、形式上的相像,但我覺得重點在于,他們在探索如何在一種討論社會關系、城市關系和公共性的集體氛圍里去設計建筑,同時又能保證每一個單元塊和個體的自足性。所以對比赫茲伯格的作品,我們的《超級巴比倫》在邏輯上有相似性,但是在形式規則上又不太一樣。畢竟所處時代不同,我們現在也不只是在做簡單復制的模塊,而是希望它能夠生長出更多維度更具有復雜性的空間。

比希爾辦公大樓住宅改造 ?Internet

《超級巴比倫》模型 ?MAT

Z:貝爾拉格建筑學院是赫茨伯格創立的,不可否認我們會受到他關于結構主義和開放體系的影響并吸取了一些這方面的知識。但更重要的是我們正好掌握了這種分析的工具,在中國當下的現實背景下重新演繹和發展。

我們過去接受的專業教育里,更多的是針對實際操作的訓練,沒有人告訴你這種思想是如何傳承和演進的,也沒有人告訴你可以利用什么工具,這些要靠你自己在實踐、閱讀和受教育的過程中找到自己的興趣點。所以對于剛才談到的“開放體系”的影響,我們所做的更多是一種延續,是我們立足中國正在發展中的現階段的一個回應。

貝爾拉格學院的活動 ?MAT

Herman Hertzberger 在授課 ?MAT

Herman和小組成員 ?MAT

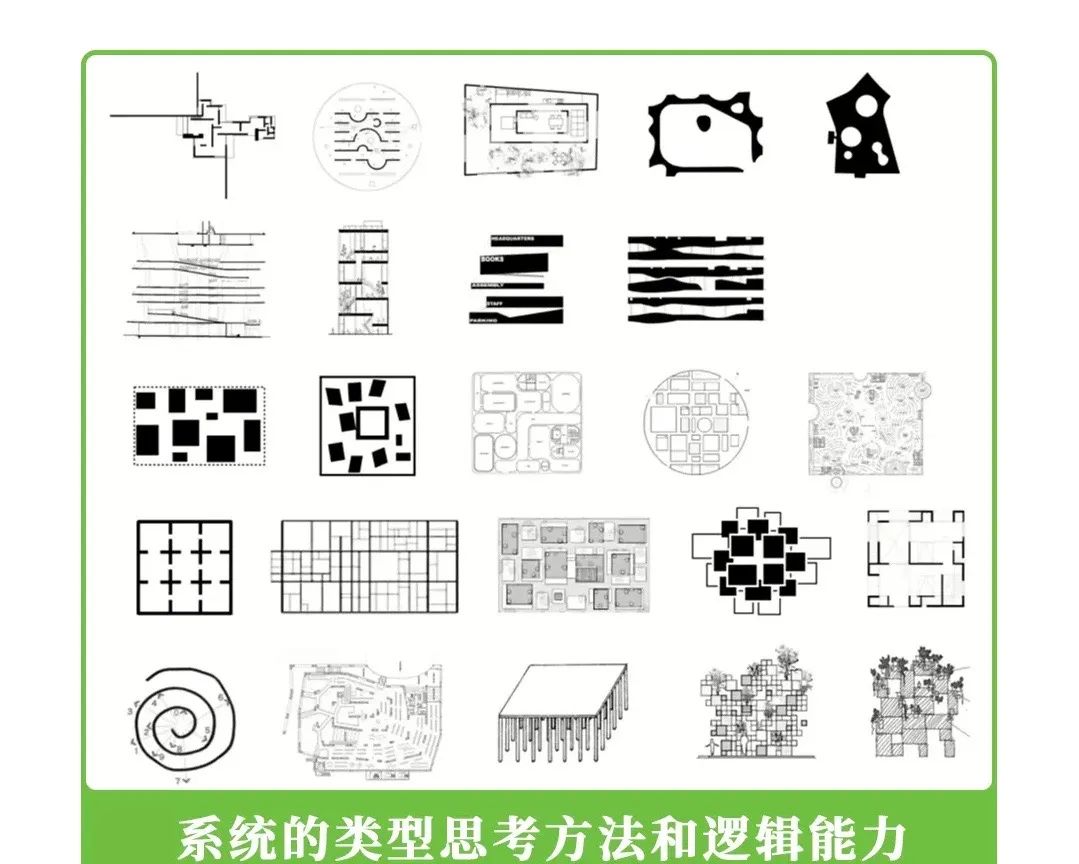

█ 您曾在線上講授過建筑類型學,這種歸納邏輯的建立是否來源于您在荷蘭求學期間?類型學對于建筑設計和研究具有哪些指導性的意義?

T:對,我今年做了一個很系統的12講網絡課程——《抽象和圖解思考;類型與簇群形式》,準備了800多頁的PPT。第一部分是講圖解,因為我們自己會經常用一種抽象圖解思維去思考設計,所以我就把一些基本的和擴充的圖解作比較,通過很多當代建筑(很多是普利茲克獎建筑師的作品)做詮釋與分析;第二部分是講簇群形式,形式是如何產生和組合的。這些感受是我們最近十年逐步通過在歐洲的建筑考察、事務所設計實踐與建筑設計教學的過程中總結出來的。

《圖解和類型》案例分析 ? MAT

類型學其實是在幫我們拆解和認識城市、建筑,它是一種歸納的方法。如果把建筑學作為一個學科來說,它需要有一定的普適性,才能夠被不同國家和文化的人理解。但是有的時候,創作本身卻又是比較個人化、主觀的,很難被歸納。但西方自啟蒙時代以來的文化習慣是一個拆解神秘化的過程,它具有普適性。它的體系能夠被分析,指導我們每一步的操作,以及與別人溝通的方式。但對于建筑創作來說,其原動力還是建立在建筑師個人的認知、知識儲備甚至價值觀的選擇標準之上的。

拿到一個項目時候,類型學的分析是一種推進的方式。這個分析不是說你套個公式就能得到,而是你需要有不一樣的切入點,通過理性的思考往下推進,傳達給你的團隊和合作方。所以我們在分析空間原型的時候,類型學會指導我們如何一步步向前走。

█ 您剛才提到不同的社會的教育其實都不盡相同,您覺得類型學對于中國建筑教育的意義在于什么?

T:目前,中國基本還處于建筑學應用教育的階段,現在與國外院校進行聯合教學也成為趨勢。我覺得類型學只是一種分析和操作的方法,但方法不能帶給你結果,你要有自己的判斷。它也不是一個有著嚴格計算方法的數學公式。

類型學本身在國外的討論里面已經經過多次迭代,做參數化研究、非線性研究的人也仍然會回到類型學,回到羅西、帕拉迪奧,回到根源上講原因。但國內講的類型學與歐洲相比有著定義上的錯位,很多還只是指代功能類型層面。大家可能只是列舉了眾多的可能性:不是類型,只是選項。在我們的觀念里,會認為類型可能只是一個途徑,其實它能給你帶來的是別的思考,包括它對空間的定義和使用方式。我們比較接受西班牙建筑師拉斐爾·莫內歐(rafeal moneo)對于類型的定義:即類型是產生空間和形式的邏輯。

類型分析和研究 ?MAT

可能很多建筑師在多年實踐中得出的是一個形式上的結果:邏輯本身并不重要,結果更重要。可是工具、方法、價值觀其實會極大的影響操作方式和設計結果,采用類型的思考方法往往能夠導致最終結果是開放的。所以我們日常在工作室做設計時,在開始并不會特別強調類型學操作,但這種設計方法早已融入我們的血液。

03

不破不立,堅定與自省

能力和口碑才是獲得話語權的終極答案

█ MAT的命名來源于mat building的概念,也有聽聞另一層意思是M(miao)A(and)T(tang)?

T:(笑)當初沒有這么想,是后來和別人聊天的時候發現好像恰好還存在這層解釋。

Z:Mat building概念是由英國建筑師Smithson夫婦帶來的,當時我們正好在研究他們的理論。那個年代其他建筑師都在投入大批量的戰后重建或者建造很精致的現代白盒子,而他們則開始思考人性的城市和居住社區,同時,他們也對工業化是什么及其對建筑會產生怎樣的影響有著超前的思考。他們在做著和時代的主流不同的討論,同時也進行跨界創作,我們覺得很有啟發性也希望能夠用MAT激勵自己,堅持走我們認為是正確的道路。正好當時需要趕緊注冊一個名字,所以就在荷蘭成立了MAT。

Mat building ?Smithson夫

█ 作為夫妻共同創立的事務所,您二位有著哪些不同的分工?公司內部的構架是怎樣的?

Z:我在聯系甲方,前期的項目接洽環節做得多一點,唐老師更偏實踐落地和工地現場環節,而方案階段大家會一起討論。公司內部分工比較簡單。

█ 運營事務所過程中是否有遇到一些比較大的困難,具體是哪些方面的呢?

T:我認為大部分事務所都會遇到兩個方面的困難。一個是項目難題,其次是團隊建設人才吸引難題。有的項目開始很好,但是到落地階段會遇到各種困難;有的項目可能在時間安排上會和其他項目產生矛盾,比如今年我們很多項目施工安排撞到了一起,因此團隊成員需要分散時間解決各個工地的問題。

Z:目前我們的項目更多需要協調幾個專業,因此需要較強的團隊控制力,找到和甲方、施工方之間的平衡。項目選擇上我們盡量篩掉不喜歡的,比如說商業服務類的項目。我們會選擇有意義的,哪怕是很小的公共項目。并且我們會去掙脫舒適圈,在能夠把控的范圍內尋找一些不同類型的、對團隊有挑戰的機會,目前我們做的項目類型主要是幼兒園學校這類的文化教育項目,城市和社區更新,以及和創新團隊做辦公空間和共享公寓的改造,此外,每年我們都會積極參與幾個展覽和一些空間搭建。

煙臺春暉路泊寓內庭院和外立面 ?MAT

T:我們盡量多給自己一點選擇,完全不介意建筑的功能類型。

Z:團隊建設上,我們還是希望能夠慢慢培養團隊內部人才,我們發現這幾年跟團隊共同成長的建筑師和設計師能力會更加全面,也更能符合我們的要求和標準。我們其實是很開放的,會為真切希望加入我們的人提供機會,給予成長時間。

T:我們希望有更多人相信并喜歡建筑行業,相信從事建筑創作能夠帶來充實的生活和美好的體驗。希望市場上同類型的事務所再多一些,呼吁更多人去熱愛這個行業,一起成長。

█ 可以簡單介紹一下您們正在做的項目么?

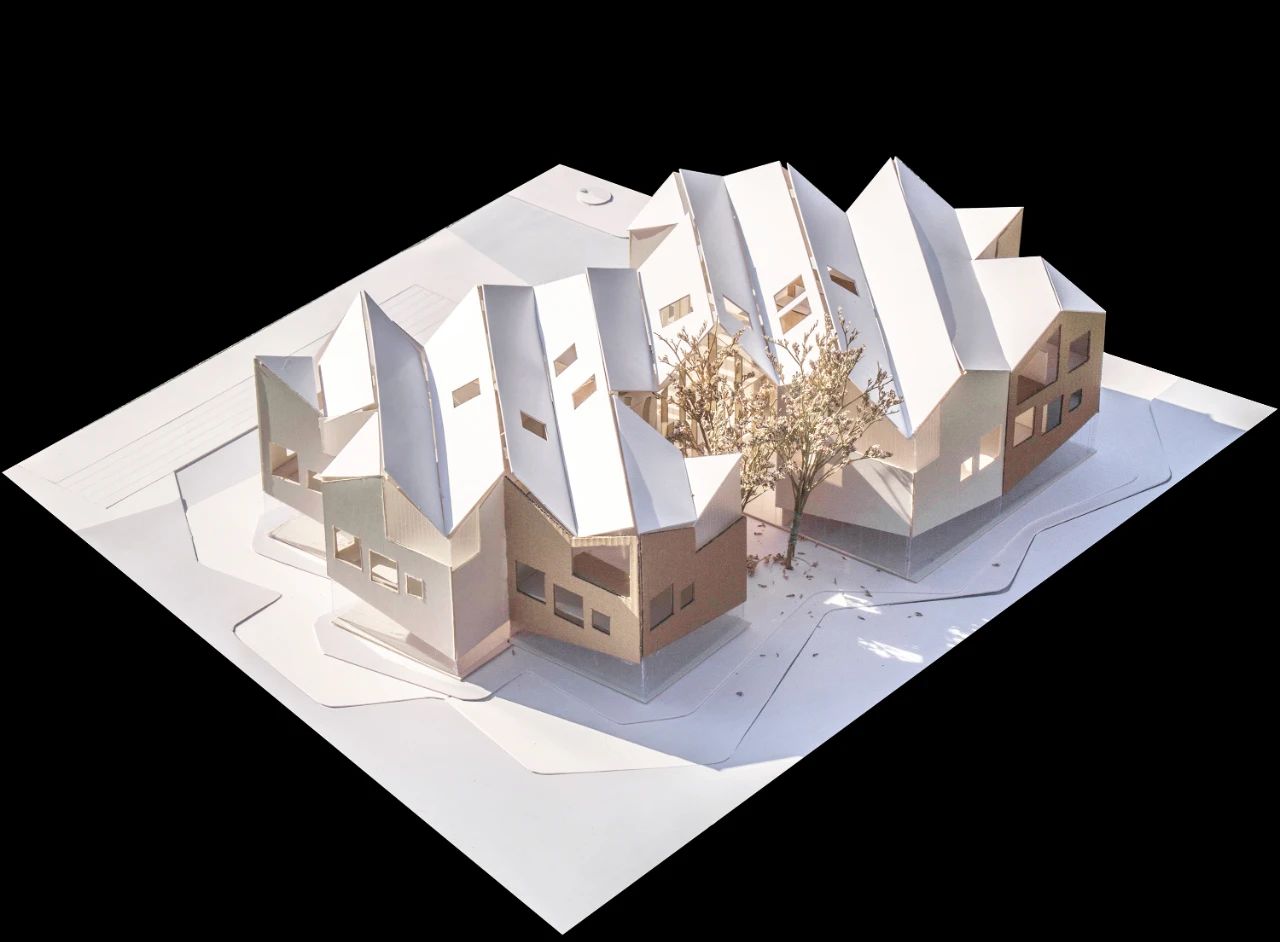

T:我們目前在做的項目叫竇店幼兒園,位于北京市近郊房山區新規劃的居住區里,現在正在施工。我們希望在由高層住宅環繞的場地中營造出一個有強烈聚落氛圍的幼兒生活空間,從而烘托出居住大區的集體精神屬性。

我們將幼兒生活空間拆解成“教室”和“寢室”兩個等大的基本單元,來產生足夠多的基本單元來形成聚落的圍合,通過一個連續的翻折屋頂來控制整個聚落,并希望通過“聚落”的設計概念給竇店的集體租賃居住區提供一個活潑有趣的公共教育建筑。

北京竇店幼兒園-外部空間效果、聚落概念、剖透視 ?MAT

北京竇店幼兒園-旋轉坡屋面、施工過程 ?MAT

█ 你們在完成一個好的項目之后,是否希望大規模暴露在大眾視野下?使建筑成為大眾熟知或者“網紅現象”的作品?

T:首先希望項目曝光肯定是正常的,但是我們會比較警惕“大眾”和“網紅”這兩個詞語。首先建筑學專業的話語和大眾接受的表述不一樣,對一個作品的興趣點也會有所偏差,很多時候很難兩者完全兼顧。(這里的“大眾”可能不是“直接使用者”,更多的是“媒體受眾”)。

其次是“曝光”,曝光會讓更多人知道你,從而帶給你更多的項目機會和設計話語權。但需要提防“被綁架”,一方面,標簽化之后項目類型和建筑師人設容易變得單一,另一方面因為既然是“大眾”,則很大程度上和消費聯系在一起,可能有的并不消費建筑本身,而是消費某個事件,這樣的大眾消費行為常常和設計本身并無直接關系,除非設計之初,建筑師的目標就是設計網紅建筑,否則大概率這種消費行為并非設計初衷。另外這種消費與設計會產生非良性關系,設計師容易產生迎合大眾消費的心理而走到另外一個方向去,我們對這種現象比較警惕。

█ 公眾的反饋是否能更好的推動建筑師設計理念的完善以及下一個設計項目的孵化?

T:我們對這個問題還是持保留意見。因為設計理念更多是涉及建筑核心的、本質上的議題。而公眾反饋給你的更多的是在當下使用者的感受,而且很多時候公眾是通過媒體的傳播來了解設計作品。

Z:建筑師的設計往往需要具有超前性,要有自己判斷的標尺。有時候并不能依賴市場調研,公眾反饋只作為部分參考,更多需要自己的架構和思考,與公眾相比同行的反饋可能會更加重要一些。而且我們認為,大眾行為的真實性和效益會大于其語言表達,所以我們會定期去之前完成的作品中觀察其中的人的行為,這能夠幫我們檢驗設計中的一些思考,例如設計能否激發公眾參與與建筑的互動以及建筑的城市和社區屬性。

北京北鑼鼓巷大樹下的院子 ?MAT

█ 您認為獨立事務所在行業中的話語權主要靠什么來實現?

T:在整個行業中,話語權主要存在于兩個方面:甲方和業界。在與甲方的話語權方面,首先由于事務所項目大部分是委托,所以項目合作之初存在互相信任的基礎,其次在項目進行中,我們堅持在溝通的時候呈現我們認為正確的創作方向。因為我們和地產服務類設計操作方式完全不同,因此作為建筑師我們要引領設計方向,能夠開展合作的甲方也是因為相信我們有這樣的判斷能力。

Z:近些年我們的競爭優勢體現在有一定的設計統籌能力,并且我們有自己的設計理念、操作方法和落地能力,話語權還是用我們的能力和口碑獲得的。

T:業界方面,對于學生和同行來說,我們還是一個成長中的事務所,所以也希望通過自己的摸索,總結形成設計方法和研究成果分享給大家,共同進步。

Z:我們現在做的事情,包括社會關系和共享空間的討論,以及從功能類型上的研究思考算是代表了這一代青年建筑師們一些新的討論,這些議題跟當下的城市經濟、社會比較同步。

04

相信自己,堅持初心

建筑值得半生去體驗

█ 現在很多人在出于各種原因“勸退”大家學習建筑,您認為主要原因是什么?

T:我覺得主要有兩個原因。一個是建筑師成長周期比較長,從接觸建筑到成為一個合格的建筑師差不多需要8到10年時間:在學校學習建筑,畢業后在工作中完整地接觸項目前期和后期,積累經驗后組建自己的團隊。這整個流程投入的時間對于現在的年輕人來說太長了。因為現在社會節奏太快,對比其他行業成效的速度,建筑行業就顯得慢了。但其實我認為在這幾年中,大家并沒有干等,而是一直在成長,也同時在享受作為一個設計人的生活方式。

第二個原因就是收入的問題。互聯網、新媒體等行業趕上了一個好時代,發展快收入高,但建筑行業的設計費自2000年之后就沒怎么增長過吧,這和現階段的房價、人工成本增幅相比懸殊較大,所以很多學生也會在反復比較之后打退堂鼓。但事實上跟普通行業相比,建筑行業的收入競爭力一直在中上水平,在一定的時間積累之后,完全可以給大家提供良好的物質生活基礎。

我們覺得,是否從事建筑行業主要還是看自己熱不熱愛建筑創作,很多人覺得建筑行業很累,但其實也沒有哪一個行業是輕松的。

2019年MAT東京建筑考察 ?MAT

2020年MAT團建燒烤 ?MAT

█ 對于建筑學生和青年建筑師來說,這個行業有哪些值得選擇和留下的優勢?對青年建筑師或者建筑生有什么想說的話?

T:從無到有的創造能夠讓你有成就感,建筑是一個物化的過程,創造的成果往小處說是在提供某人或某類人使用的空間和環境,往大說能夠對群體和社會起到影響。因此建筑師先天性的也承擔著一定的社會責任。

Z:建筑行業能給你帶來充實的生活和人生的體驗。其實建筑行業的環境還是較好的,值得大家留下。很多行業雖然成長期短,但往往人的成熟并不會這么快。建筑行業是值得大家拿半生去體驗的。前幾年可能會經歷一些陣痛,產生一些懷疑,但我希望大家要相信當初的選擇,也相信自己并愿意不斷挑戰自己。足夠單純的人才能夠足夠堅持。工作速度快、思維清晰、有一定的理解力和溝通能力,在職場上作為職業建筑師是沒有問題的。優秀的人到哪里都能夠發展得很好;同樣,優秀的事務所也一直會有市場,會源源不斷產生新的創作和討論。

唐康碩在中央美術學院建筑學院畢業答辯評圖 ?MAT

唐康碩參與教學的北京建筑大學建筑實驗171班線上評圖 ?MAT

任何努力都會有結果,以前自己加班搞不定的事情,通過努力慢慢是可以掌握的,一直到可以教別人做設計,在過程中一點點刷技能讓自己一步步變得強大。這個過程是慢,但是螺絲釘變成大鋼釘也需要一個鍛造的過程,很少有人是特別有才華事半功倍的,而且學校的教育也不可能是全面的,需要我們在執業過程中慢慢把自己變得優秀。

訪談|鑫然

文案|激清、鑫然

編輯|鑫然

主編|栗茜

審核編輯|Yibo

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。