項目背景

項目鳥瞰?THAD

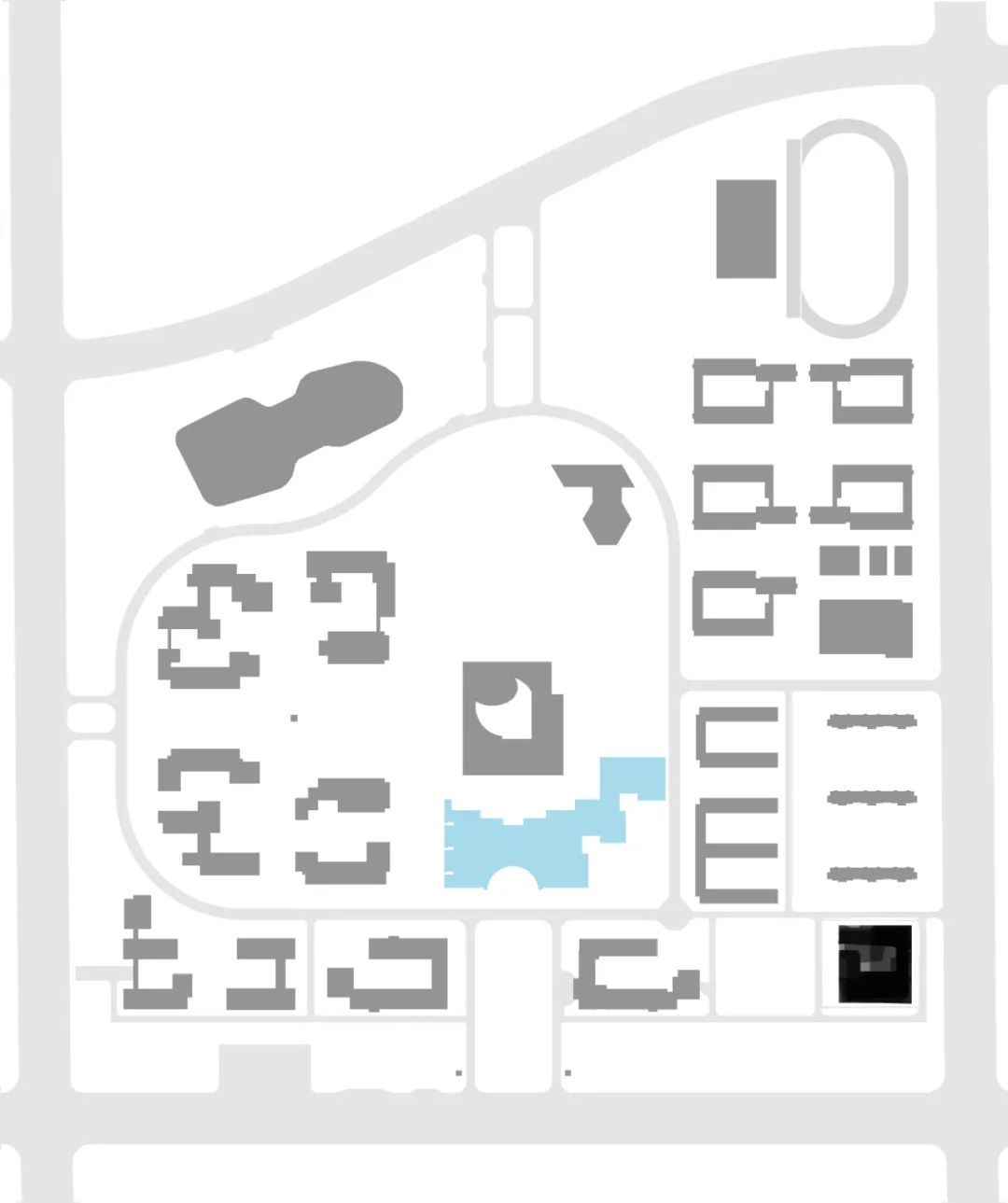

2018年,山西傳媒學院為了改善自身的博物展陳和學生實訓條件,決定在其文華校區東南部新建一座綜合實訓樓。實訓樓除滿足必要的功能需求以外,校方希望在有限的用地條件和建設規模下,建設具有地方和學校特色的標志性建筑。

總平面圖?THAD

如切如磋:明確回應語境的外部形式生成

方案推敲草圖?THAD

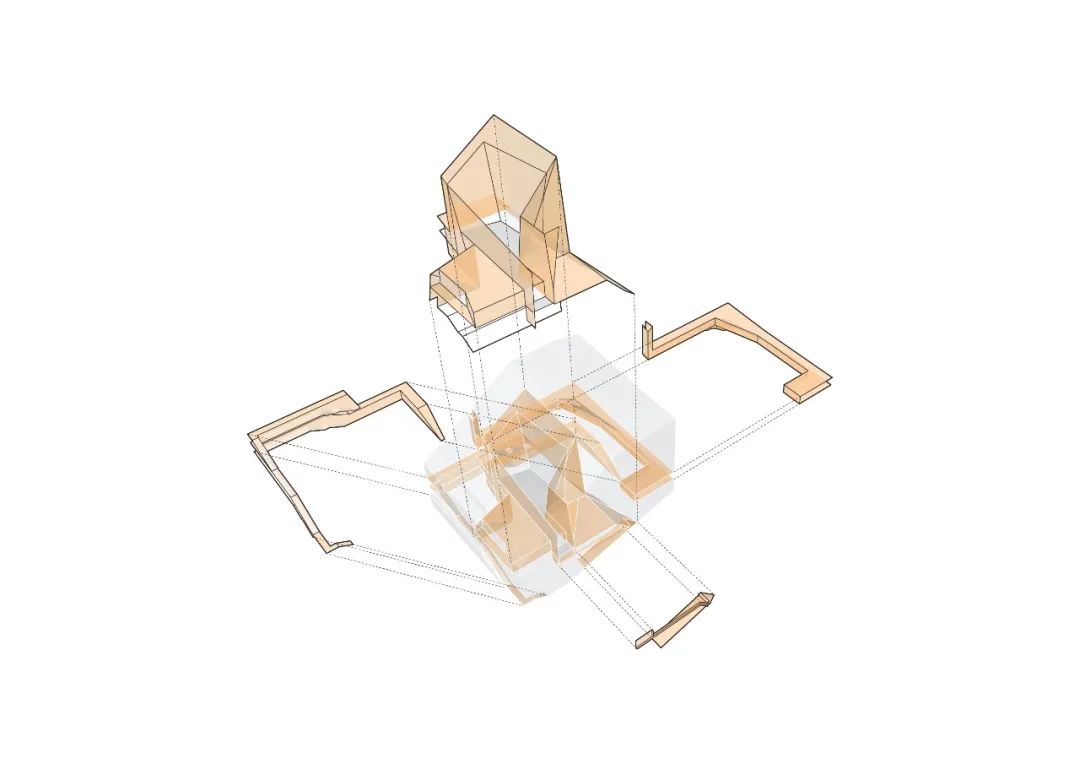

根據建筑用地的三個特點,即北側接近教工住宅、東南毗鄰城市道路、用地面積緊張,建筑方案以一個約 60m見方的立方體為基本形,以上述用地特點為外力條件,本著避免日照遮擋、對話城市環境和營造公共空間的目的,進行原因清晰、邏輯明確、方向肯定的切割削減,從而生成形狀特異、棱角分明、個性突出的外部形式,滿足校方對于建筑形象標志性的訴求。

項目東南人視?THAD

在此形式生成過程中,一方面,用地特點從限制條件轉化為激發因素,并被建筑形式充分揭示和表現出來;另一方面,建筑形式受到外部條件的動態作用,通過主觀的綜合過程,固化為一個其來有自的靜態結果,成為其所在語境的“記事本” 和“揚聲器”。

外部形式生成?THAD

語境塑造了建筑,而建筑則顯影并激活了語境。

項目東南側?THAD

且鑄且陶:積極反思功能的內部空間組合

沿街人視?THAD

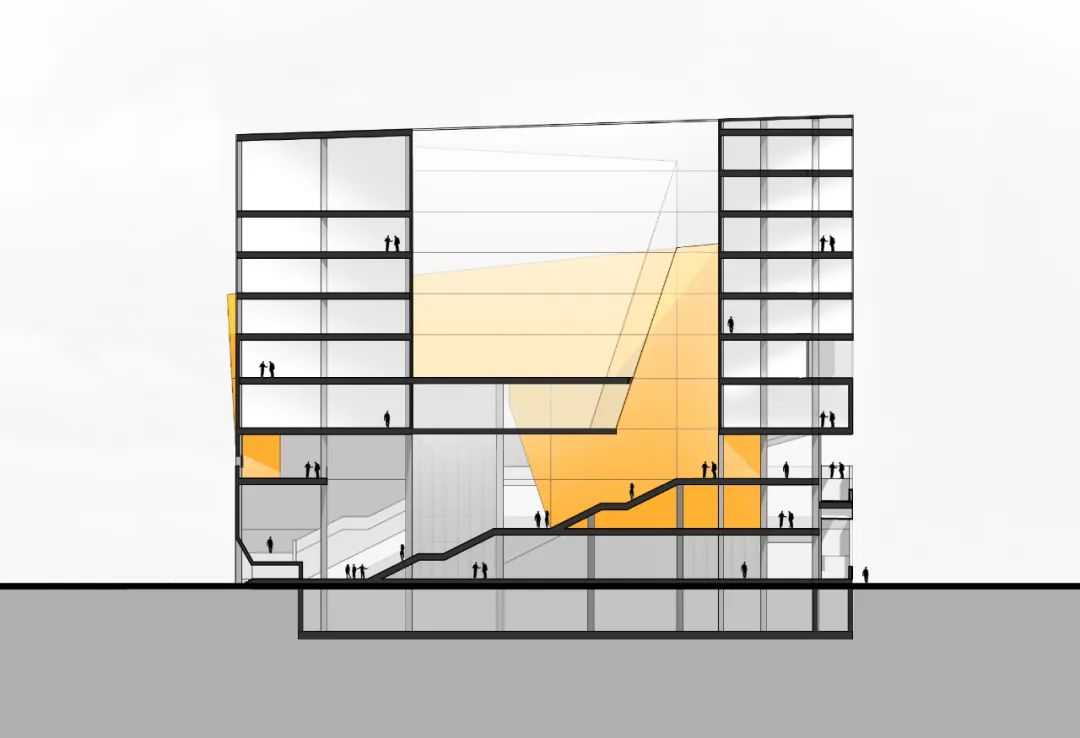

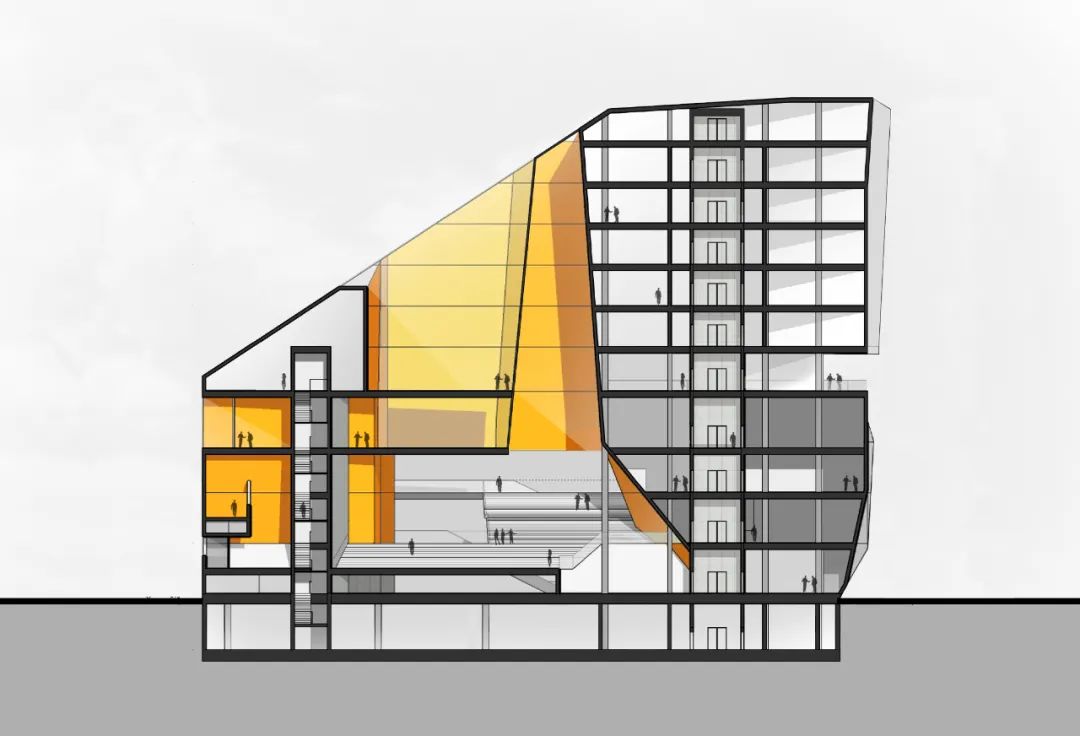

建筑內部功能包括成果展示和實踐創新兩大平臺,分別容納博物、校史、檔案三館和教師工作室及學生實訓室功能。方案追根溯源,探求兩平臺功能對建筑內部空間的最基本要求,并將其歸結落實為兩類房間,即自由連續、利于線性運 動的展廊式“大房間”與安靜獨立、適合潛心操作的封閉式“小房間”。建筑方案將公共性更強的成果展示平臺布置在建筑底部,為平臺的對外開放和來訪者的參觀活動提供便利,而將相對需要減少外部干擾的實踐創新平臺布置在建筑上部,為師生的教學實訓和藝術創作提供良好環境。

項目鳥瞰?THAD

方案建筑空間組合圖示?THAD

在此基礎上,方案設計了一個較上述兩類房間都更大的“大房間”,即在平面、剖面上都位居中心且尺度更為宏闊的共享大廳,于是展廊式“大房間”變為“中房間”。共享大廳以統攝姿態將兩個平臺緊密聯系起來,實現彼此在視線和行為上的交流溝通,使師生日常的學習工作、教研創新與學院的收藏陳列、展示宣傳兩種活動合而為一,往復循環,鍛鑄陶冶,相得益彰。共享大廳基于對設計任務書的積極反思,是對其所規定空間在功能性和精神性兩方面的創造性補足——雖在任務書之外,卻有無用之用。

項目西南側?THAD

這里,建筑功能成為與作為外力的用地條件相對應的內力,建筑則成為由內外力共同擠壓成形的一層“殼體”與這個“殼體”所圍合出來的空間共同構成的一間“大房間”,而“殼體”本身又是由下一層級的實體(結構)和空間(中小房間)構成的。這個“殼體”實際是一個用以理解建筑歷史并進行設計實踐的原型。

沿街人視?THAD

以功能為驅動,建筑空間獲得了秩序和結構。

項目沿街人視?THAD

以交以傳:充分回歸人本的完整建筑體驗

項目人視?THAD

當今,博物館和學校作為歷史悠久的建筑類型,正隨傳統展陳和教學模式一起,受到遠程通信、虛擬現實、人機交互等全新傳媒技術手段的挑戰,亟待迅速變革并重新定義自身價值。而作為一所恰以傳媒為主要專業的高校,建設一座集實體博物展陳與線下教學實訓于一身的建筑,既是挑戰,更是機遇。

建筑公共空間系統圖示?THAD

建筑公共空間局部效果?THAD

建筑方案以共享大廳為核心,將公共空間向建筑各區域延伸,并通過室內外的開放空間、開敞樓梯和休息平臺等在水平與垂直兩個方向將其相互串通,嘗試構建層次豐富、類型多樣、有機聯系的公共空間體系,使人在不同空間的游走中獲得或震撼驚喜或舒適愜意的體驗,并以建筑特有的語言方式,邀請和激發學術或社交活動的發生,為人提供休憩身心、交流情感、碰撞思想的場所和機會。人們可以在大廳臺階前講演、研討,可以在觀景平臺上吹風、遠眺,也可以在屋頂花園里閑坐、凝思。

建筑局部?THAD

回歸人本,通過構建供人活動和體驗的公共空間系統,使人與人面對面,回歸最本初、自然、直接的交流方式,這是方案對新時代建筑意義和傳媒本質的雙重回答與再發問。

建筑本身就是一種傳媒,而數字時代的時代性反向喚起了人文的復興。

項目鳥瞰?THAD

總結來說,在這個方案的設計中,建筑是對客觀因素進行主觀綜合的結果;建筑的形式、空間及其給人的體驗,是通過創造性地回應建筑的語境、功能和使用者而獲得的。

項目圖紙

平面圖?THAD

剖面圖?THAD

項目信息

項目名稱:山西傳媒學院綜合實訓樓

項目地點:山西省晉中市

建筑類型:教育建筑

用地面積:8,280 ㎡

建筑面積:25,795 ㎡

設計時間:2018

竣工時間:2022

設計單位:清華大學建筑設計研究院有限公司

建設單位:山西傳媒學院

項目負責人:劉玉龍 姚紅梅

建筑設計:祝遠 彭海曦

結構設計:任曉勇 王學軍

給排水專業:劉福利 吉興亮

暖通專業:韓佳寶 于麗華

強電專業:崔曉剛

弱電專業:韓曉燕

建筑攝影:三景影像

"/>

"/>

"/>

"/>