城市建筑不僅僅組合了空間和功能��,更承載著一座城市的歷史、文化、生態和社會關系�����。在當代城市的快速發展中�,建筑師如何設計出與城市空間“合拍”的、和諧共生的建筑,已成為一個至關重要的議題���。

上海蘇河灣 圖源:Archdaily

本文將列舉其中幾個建筑大師及其設計團隊(David Chipperfield、MVRDV、Kokaistudios、BIG等)在這個議題上的“創新點”,探究建筑在不同的文化環境里���,建筑如何與不同城市的自然環境、社區和歷史有機融合。

作者|Yirou

本欄目文章為作者個人觀點����,不代表平臺觀點和立場

歷史與文化的建筑對話

建筑不僅是一座物理結構����,還是一個城市與其居民歷史和文化對話的媒介。每個城市都有其獨特的歷史積淀和文化特征,這些特征通過建筑被保存、傳承并融入現代生活���。縱觀全球,許多好建筑并不是因為其宏偉的規?��;蚓赖脑O計而著稱,而是因為它們“嵌合”了所在城市的文化記憶。

洛克·外灘源虎丘路鳥瞰及街景 ?田方方

在全球化的今天����,許多城市開始傾向于標準化的建筑風格����,忽視了地方文化和歷史的重要性�����。這種現象導致了所謂的“千城一面”,即不同城市的建筑逐漸趨同,失去了個性與獨特性���。因此,現代建筑師面臨的一個關鍵問題是:如何在當代設計中保留和發揚地方特色?

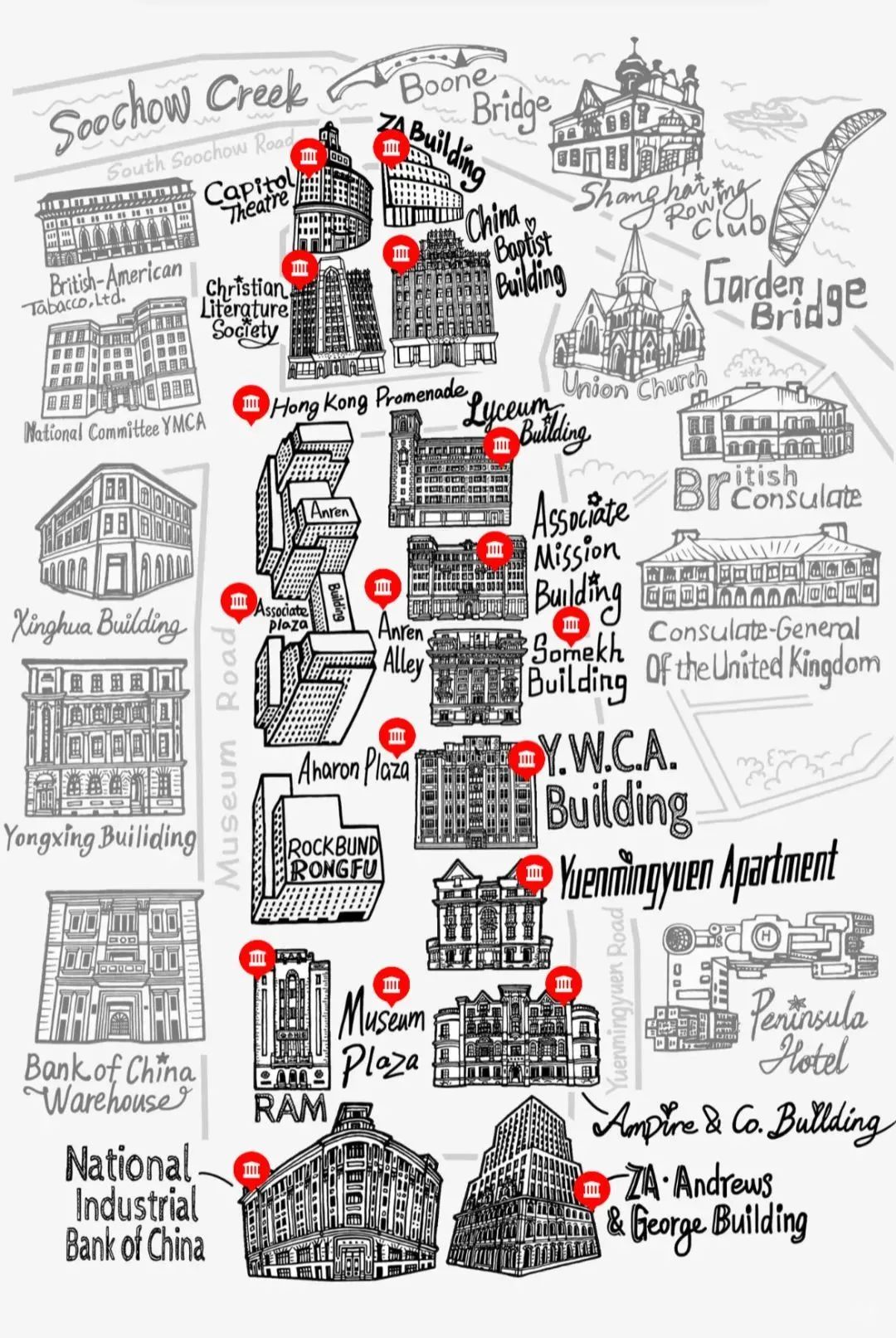

洛克·外灘源街景漫游地圖 圖源:洛克·外灘源公眾號

以David Chipperfield設計的外灘源(ROCKBUND)項目為例,這一上海城市更新項目展示了如何在保留歷史建筑特征的同時��,融入現代功能和審美���。

“外灘源”不等同于“外灘”�,外灘源位于蘇州河、黃浦江交匯處���,擁有外灘地區最早建成的一批歷史建筑,包括圓明園公寓�����、眾安美豐大樓���、真光大樓����、中實大樓等。

外灘源不僅是一個復合型建筑群�,它的設計更為深刻的意義在于�����,它創造了一個與周邊環境和歷史共生的公共空間。通過歷史建筑的修復和新建筑的建造,外灘源不僅保存了上海的歷史風貌��,還為城市居民提供了一個現代化的休閑社交場所���。

中實大樓修繕前后 ?David Chipperfield Architects�、田方方

圓明園公寓修繕前后 ?David Chipperfield Architects���、Christian Richters

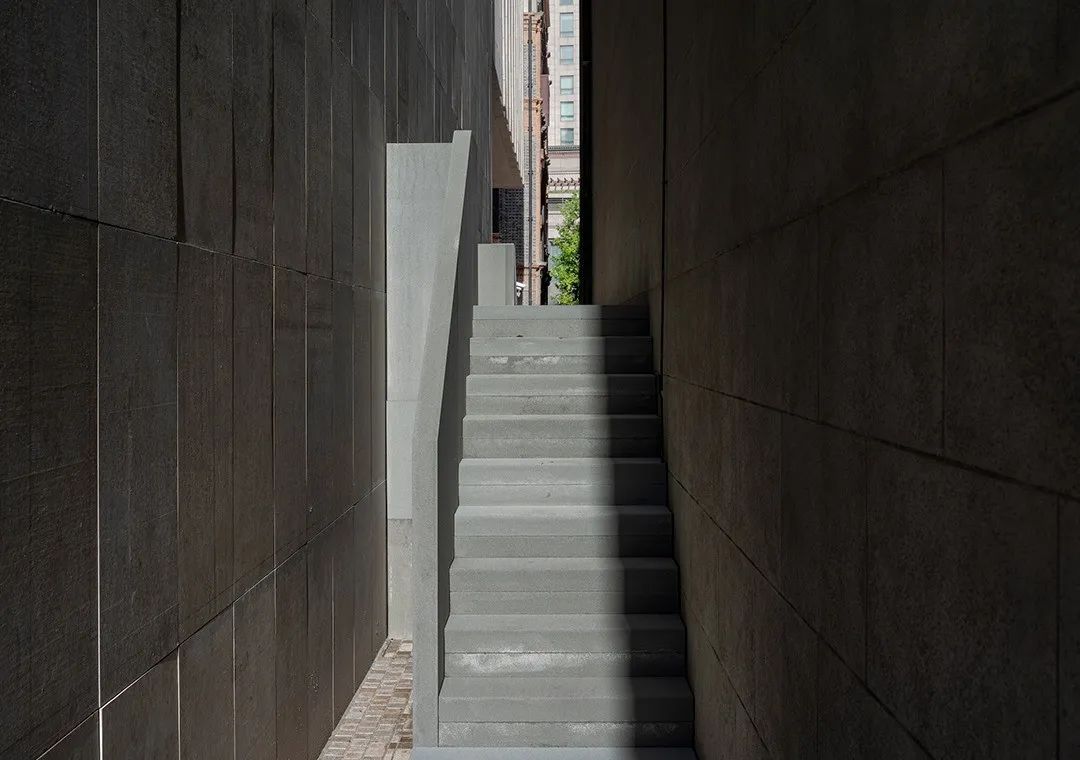

David Chipperfield及其團隊還為此特別創作了全新的空間介入裝置����,旨在激活城市中逐漸消失的間隙空間。他將這些裝置分散在博物院廣場及周邊里弄����,使之成為街區歷史建筑的延伸�����,為各種自發的公眾行為(例如休閑、集聚����、表演等)提供了一個場所�����,也同時是一個契機。

洛克·外灘源博物院院巷 空間介入裝置 ?田方方

空間介入裝置布置示意圖 圖源:RAMA外灘建筑節

外灘源項目的成功不僅在于對建筑形式的巧妙運用�����,還在于它通過激活城市空間,促進了社區的文化交流與社會互動���。這些設計都源于歷史和文化的尊重,通過對建筑的重新利用����,延續文化�、創新城市的生活方式����。

洛克·外灘源博物廣場及院巷 空間介入裝置及細部 ?田方方

讓建筑材料循環起來

當今城市發展面臨的挑戰之一是如何應對生態危機��,在這樣的背景下����,可持續建筑成為了許多建筑師和規劃者的共同目標�。可持續建筑不僅僅是在施工過程中使用環保材料�,更涉及到建筑生命周期的每一個環節�,包括設計���、建造�、使用以及最終的廢棄和再利用。

深圳南頭城中村內的一座服裝工廠”if工廠“正是這種理念的一個典型代表�。

if工廠的日與夜 圖源:Archdaily

南頭曾是一座歷史悠久的古城����,如今是深圳市中心的一座城中村���,蜷縮在周圍的摩天大樓之中���。為了將南頭城盡快轉型����,深圳邀請了國內外知名建筑師來進行改造,其中由MVRDV設計的“if工廠”是整片更新區規模最大的項目���。

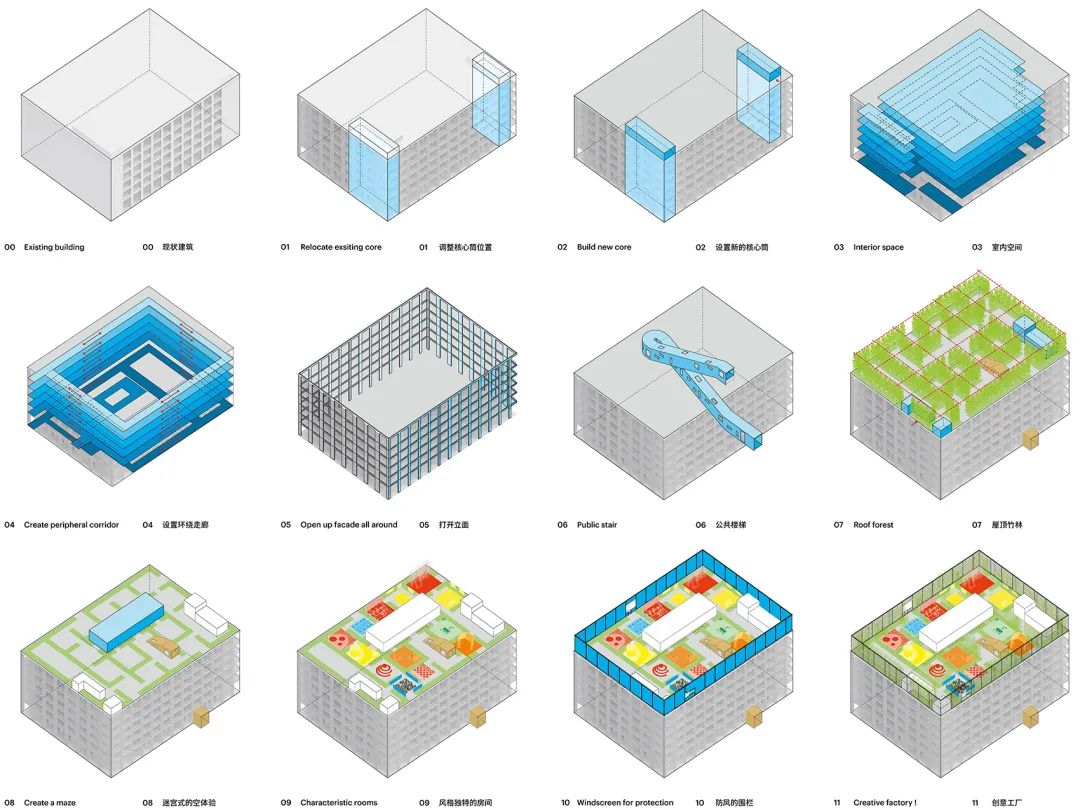

設計步驟示意?MVRDV

MVRDV加強了建筑原有的結構,在頂部增加了一層樓板��,增大使用面積���。同時拆除了原有的外墻�����、暴露出混凝土結構,向人們揭開建筑的歷史痕跡。新的立面從原結構的邊緣向后退����,退讓出環繞整座建筑的開放式走廊���,即使在辦公環境中��,人們也可以在廊道上穿行、駐足聊天���,欣賞南頭的風景。

開放式走廊 ?夏至

面向廣場處的入口連接著公共樓梯�,樓梯如隧道一般貫穿整座建筑物����,成為一條獨特的步行路徑����。樓梯內采用全鏡面的材料,裝飾著五光十色的霓虹燈,呼應深圳早期的街市風貌��。

深圳早期的街市風貌?夏至

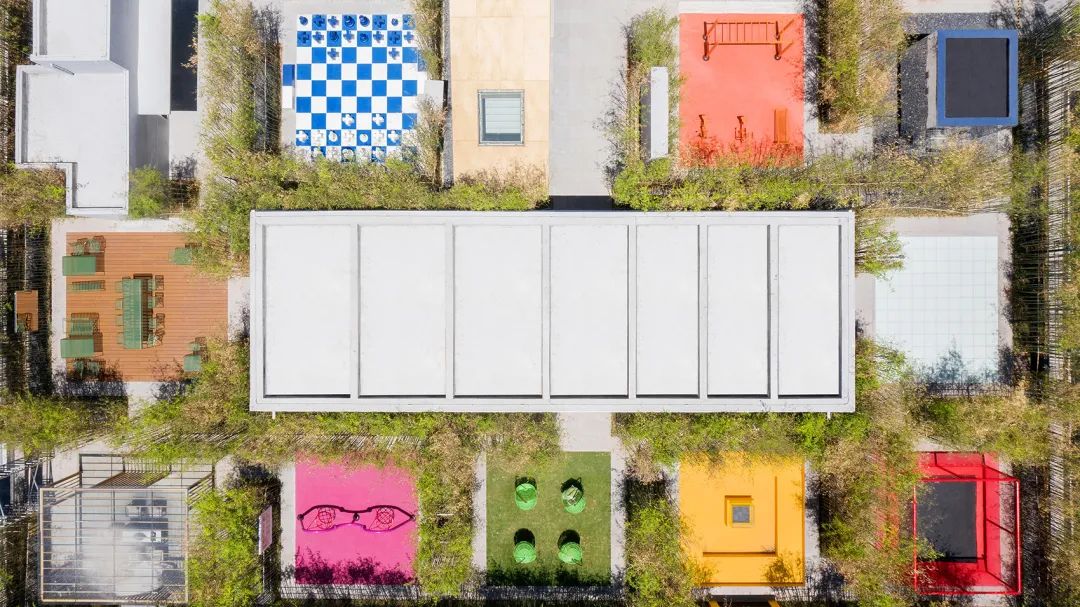

通過樓梯到達屋頂�,竹林中穿插設置了分門別類的活動區,容納不同的活動和內容,其中包括用于表演和活動的玻璃“盒子”空間��、休憩區���、健身房�����、蹦床���、秋千�、茶室����、互動式舞臺。

屋頂以竹林為墻�,編排出多樣的活動空間?夏至

MVRDV設計的深圳南頭古城“if工廠”不僅僅是對舊工業區的改造����,它通過對舊建筑的再利用��,延續了城市的工業記憶�����,同時也引入了現代創意產業,為社區注入了新的活力,促進了深圳地方經濟的發展�����。

重塑公共空間

城市中的建筑不僅是靜態的存在�����,它們影響著人們的生活方式���、行為模式以及社會關系��。建筑師在設計公共空間時,不僅要考慮空間的美學與功能性����,還需關注它們如何與人們的日常生活互動,如何促進人與人���、人與自然之間的關系。

上海蘇河灣 ?張虔希��、Kokaistudios

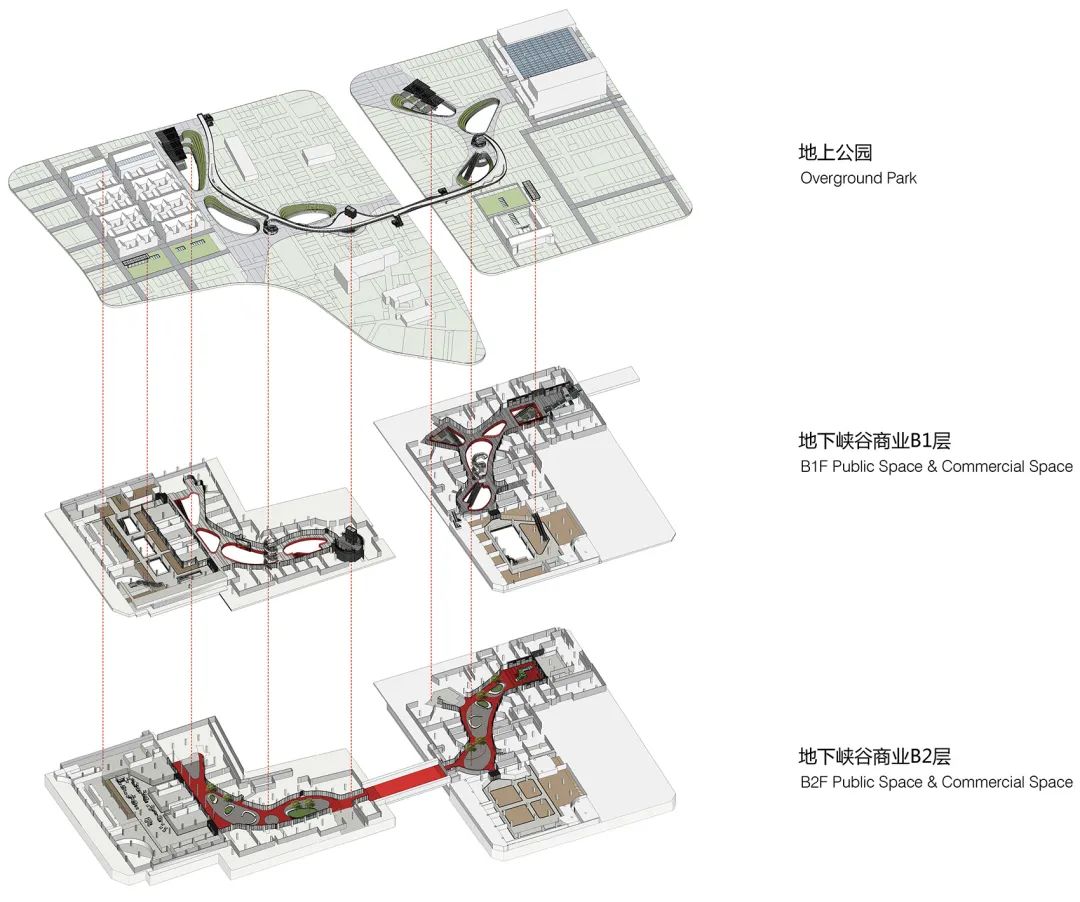

Kokaistudios設計的上海蘇河灣萬象天地項目通過將商業空間與綠地結合�,創造了一個獨特的“城市峽谷”,將自然環境與現代商業活動有機結合��。在這樣一個綜合體中��,居民和游客能夠同時享受購物的便利和綠地的寧靜�。

蘇河灣“地下峽谷” ?張虔希���、Kokaistudios

在蘇河灣�,香港創意工作室AllRightsReserved攜手德國藝術家IngesIdee創作了兩件雕塑作品,進一步洞穿了蘇河灣的峽谷空間:

“大象親子樂團”是兩只一大一小的卡通象雕塑相互對望,將地上綠地與地下商業連接起來,以喇叭與低音號為創作元素�,其流線形態與洞口的弧度相呼應�����。

?張虔希

另外一件雕塑作品“邁上!”則模仿一個孩子邁著輕快的步伐穿過綠地走向街頭��,主人公的長腿跨過兩層商業峽谷�,直到地面上的梯田式地景。藝術作品的創意突出了地面綠地和地下商業空間的穿透性��。

?張虔希

這種用藝術作品鏈接建筑層次的做法���,不僅讓公共空間多了點“玩味”�,提升了空間的審美價值,還為城市居民提供了與藝術互動的機會����,為市民提供了更多的社交和休閑機會����。

居住在自然之中

城市空間的合理規劃和設計����,能夠讓附近社區完美融合進自然環境的一部分���。Bjarke Ingels Group (BIG) 設計的瑞典階梯住宅就是一種社區與環境和諧共生的典范。

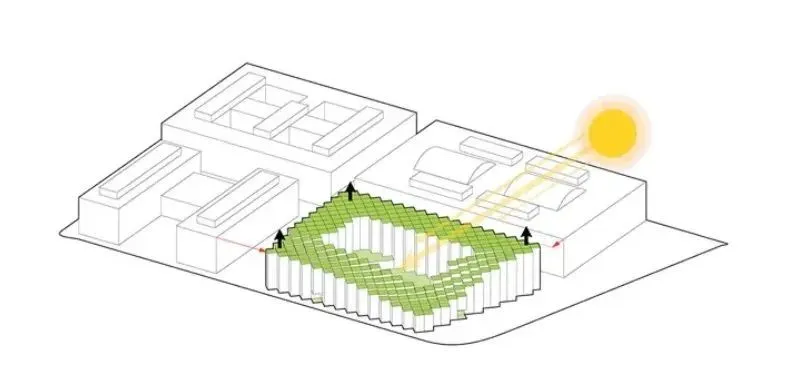

這個項目位于斯德哥爾摩的G?rdet國家公園旁,設計理念的核心是如何在一個自然保護區旁建造出既符合生態環境需求��,又能夠滿足居民生活需求的住宅建筑���。BIG通過巧妙的建筑布局�,使住宅與周圍的自然景觀無縫融合,為居民提供了一個充滿自然氣息的居住環境。

圖源:艾度設計

該建筑在西南方向上一直延伸到了 G?rdet 公園�����;在建筑和自然之間創造出了一個和諧的界限����。通過轉換可將其變為一個面對公園擁有270度角的公共平臺,這樣還為大部分住宅單元打開了視野�����??梢孕蕾p到公園的景色,也確保了中央庭院能得到充足的日照�。

圖源:艾度設計

在這個項目中�����,建筑師采用了模塊化預制技術,這不僅降低了建筑成本,還減少了對自然環境的破壞。項目中大量的公共空間設計��,如270度視野的公共平臺��、屋頂花園等���,不僅增加了建筑的可達性和開放性,還為社區居民提供了豐富的社交空間��,增強了社區的凝聚力��。

結語:共同創造城市建筑

在上述案例中�����,建筑師們通過創新設計,實現了建筑與城市環境的高度融合。這些項目不僅提升了建筑的美學價值和功能性�����,更通過與歷史�����、文化和自然環境的緊密聯系�����,創造了更加宜居、可持續的城市空間�。

在未來的城市發展中����,建筑師和城市規劃者將面臨更加復雜的挑戰——建筑師不僅需要高度的技術能力����,還要求他們具備對社會、文化和環境的深刻理解�。

通過建筑與環境���、文化和社區的有機結合�����,我們可以創造出更加宜居的城市����。但這不僅是建筑師的責任,也是每一個城市規劃者和居民共同努力的目標���。

發文編輯/網站審核|Yirou

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題��,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理����。

"/>

"/>

"/>

"/>