余杭區(qū),不僅僅是杭州城市中心版圖的未來所向,更可能被視作中國新一代城市區(qū)域發(fā)展觀念與實踐的雙向典范。

杭州第十九屆亞運會舉行閉幕式,圖源:杭州第19屆亞運會官網(wǎng)

亞運會之后的杭州,是世界的杭州。

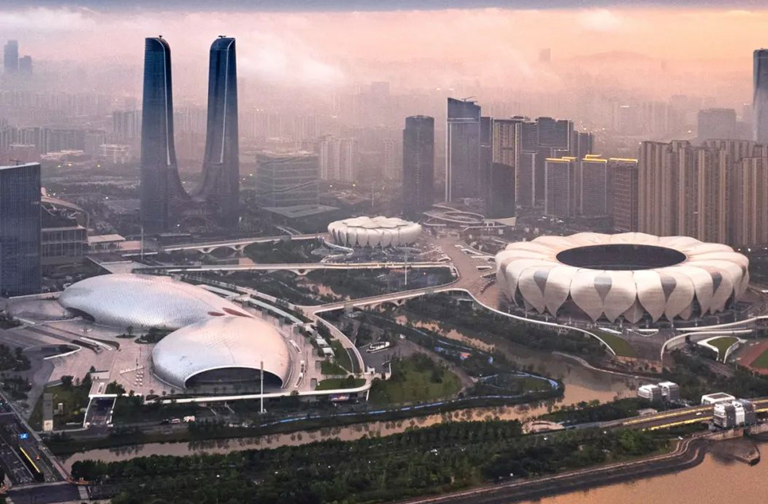

圖:杭州西湖武林湖濱中心

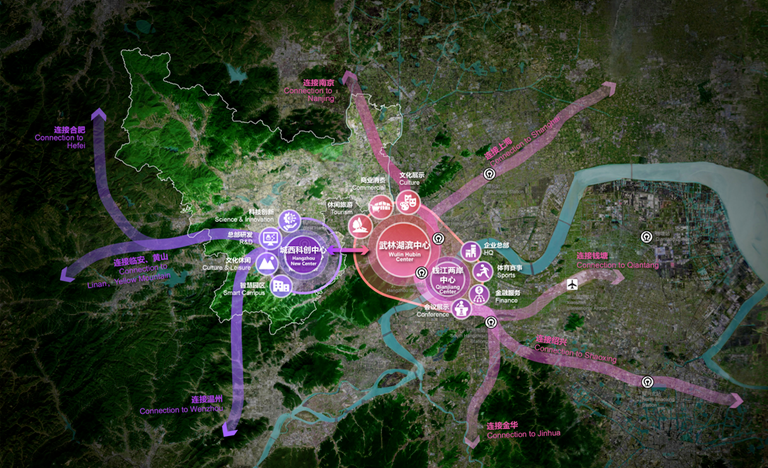

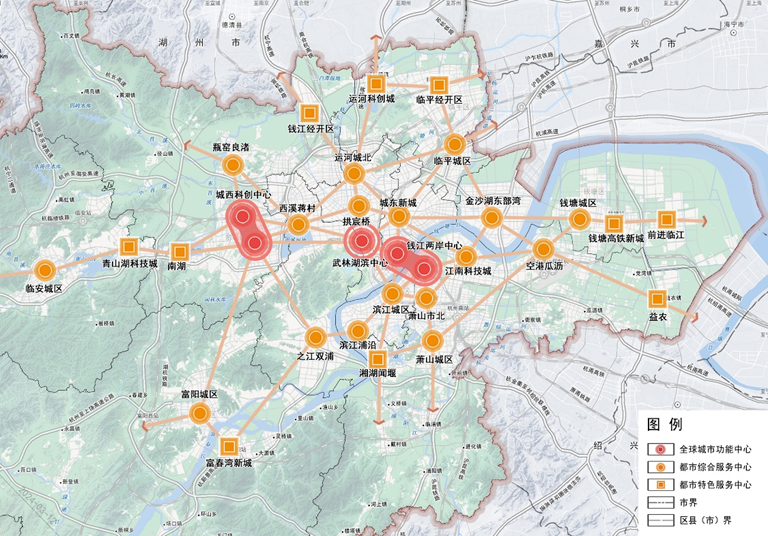

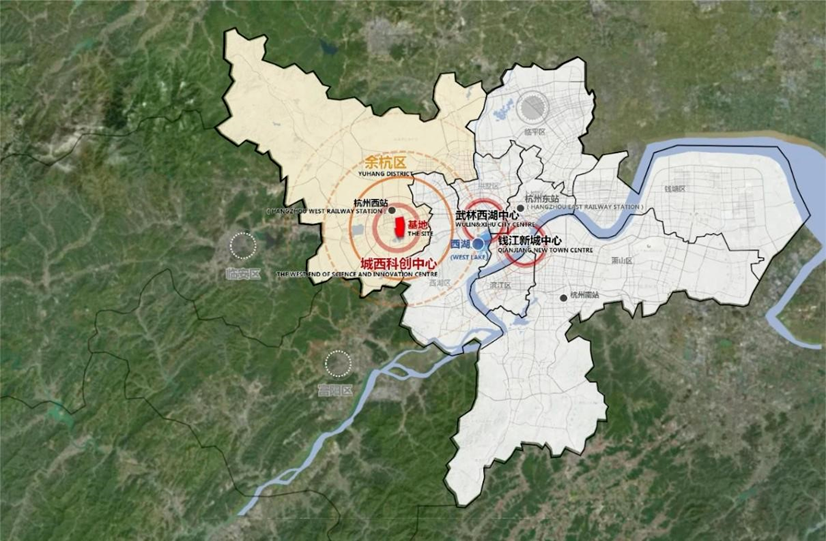

在日前獲得國務院批復的《杭州市國土空間總體規(guī)劃2021-2035》之中,武林湖濱中心、錢江兩岸中心、城西科創(chuàng)中心構成了杭州三大全球功能中心的發(fā)展時序,它們顯然對應著西湖時代、錢江時代、余杭時代的三重進階。

杭州錢江兩岸中心

余杭正在邁向杭州新中心

2022年8?,杭州明確提出要舉全市之力將余杭區(qū)“城西科創(chuàng)大走廊”建設成比肩硅谷的科創(chuàng)高地,并且提出“建設杭州城市新中心”的正式官宣。2023年,余杭區(qū)前瞻性地舉辦了“杭州城市新中心,余杭城市中軸線實施性城市設計國際競賽”。這些事件共同打開了我們在亞運之后對杭州如何持續(xù)邁向國際化都市的設問。

杭州三大中心地理關系示意圖

當余杭開始接軌世界,世界同樣需要重新認識余杭。在杭州現(xiàn)有“10個區(qū)、2個縣、1個代管縣級市”之中,余杭區(qū)是唯一名稱之中帶有“杭”字的行政區(qū),從而暗示出它在歷史和區(qū)位意義上的身份問題。余杭新中心不僅僅是城市的“躍變”,亦帶有文化意義上的“回歸”之意。

杭州市國土空間總體規(guī)劃圖(城市節(jié)點布局)

從歷史線索觀察,余杭作為杭州之“杭”的文化來源,并無非議。

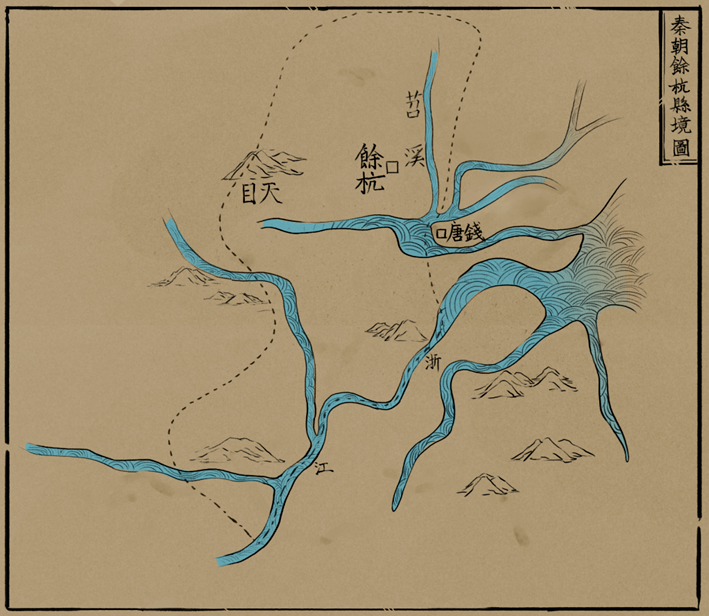

考古有據(jù),良渚先民們在五千年前于苕溪之畔定居,經(jīng)歷了漫長的歲月之后,秦朝在今日杭州范圍內(nèi)設立了錢唐、余杭兩縣。余杭縣原址所在今日余杭區(qū)西南七十里位置,錢唐縣則在今杭州靈隱山下(錢唐一詞后來演化為錢塘)。理論上說,錢塘距離今日杭州西湖更近,很多人認為它是杭城的雛形,但實際上,余杭的“城市化”遠遠早于錢塘。

秦朝時期余杭、錢唐二縣示意地圖(來源:余杭縣志)

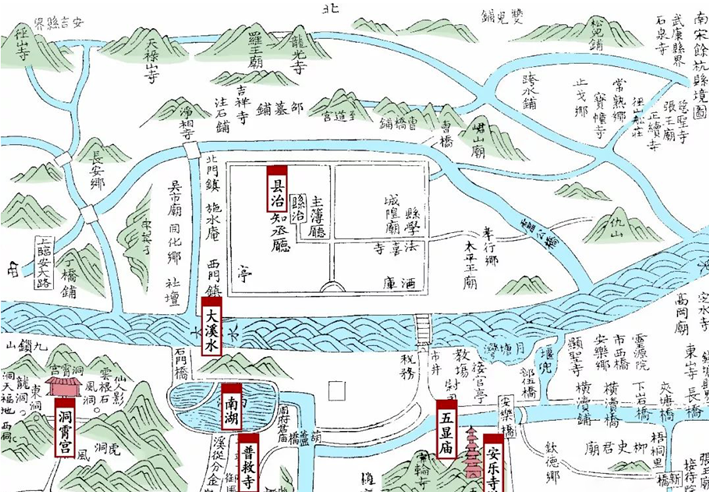

傳說夏禹南巡,大會諸侯于會稽(今紹興),曾乘舟航行經(jīng)過這里,并舍其杭于此(“杭”是方舟、木排),故名“余杭”。余杭東漢建城,在數(shù)百年和平歲月里保持較高的人口增長率,成為初具規(guī)模的“城市聚落”。近年考古發(fā)掘中出土了許多精美物品,可以端倪出余杭古城先民生活之豐富。而當余杭縣日漸繁盛時,錢唐縣由于海潮江潮影響,缺乏大規(guī)模建設。直到東漢修筑海塘工程,江海水患減弱,錢唐才得以真正發(fā)展。當“杭州”第一次作為地名出現(xiàn)在隋朝之時,州府依然設在余杭。此后千余年,自南宋開始,杭城的中心逐漸轉(zhuǎn)移到西湖,余杭則是甘心作為“陪伴”杭州的縣城而存在。

南宋余杭縣境圖(引自清嘉慶十三年(1808年)《余杭縣志》)

雖然有著上千年的歷史,余杭區(qū)當下的城市形態(tài)、結構、未來格局卻大約在2021年方才得以確立和穩(wěn)定。新中國成立之后,余杭經(jīng)歷了1994年的撤縣設市、2001年的撤市設區(qū)、2021年的行政區(qū)劃調(diào)整等多次變化,是一個“不斷調(diào)整自身設定,終于以重新成為市核心區(qū)作為長遠機遇”的過程。所以,今日余杭之定位,若從更廣義的歷史視角看,的確帶有“回歸”之意。在這個歷程之中,貫穿不變的是對歷史的尊重,以及對杭州城市發(fā)展的整體連續(xù)與局部偏移之間的博弈和認知。

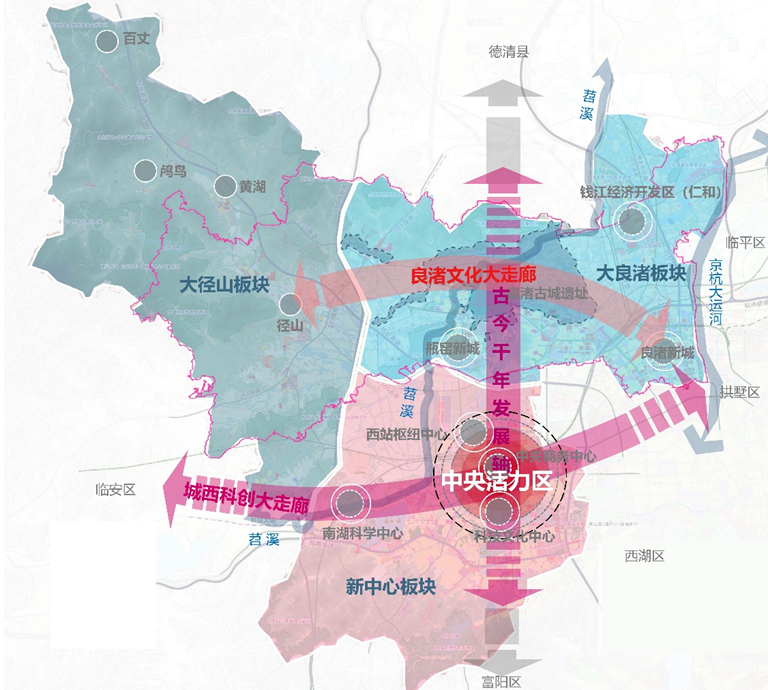

2021年余杭區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整之后的“兩廊一軸”規(guī)劃結構(圖源:杭州市規(guī)劃設計研究院)

余杭區(qū)地處長江三角洲的圓心地,京杭大運河的南端,東臨大運河,西倚天目山,南瀕錢塘江,中貫東苕溪,區(qū)域總面積942平方公里(大致等同于新加坡的國土面積),被上海、南京、寧波等區(qū)域中心城市高鐵1小時交通圈、高速公路2小時交通圈完全覆蓋,是長三角都市群最有發(fā)展?jié)摿Φ某鞘袇^(qū)域之一。

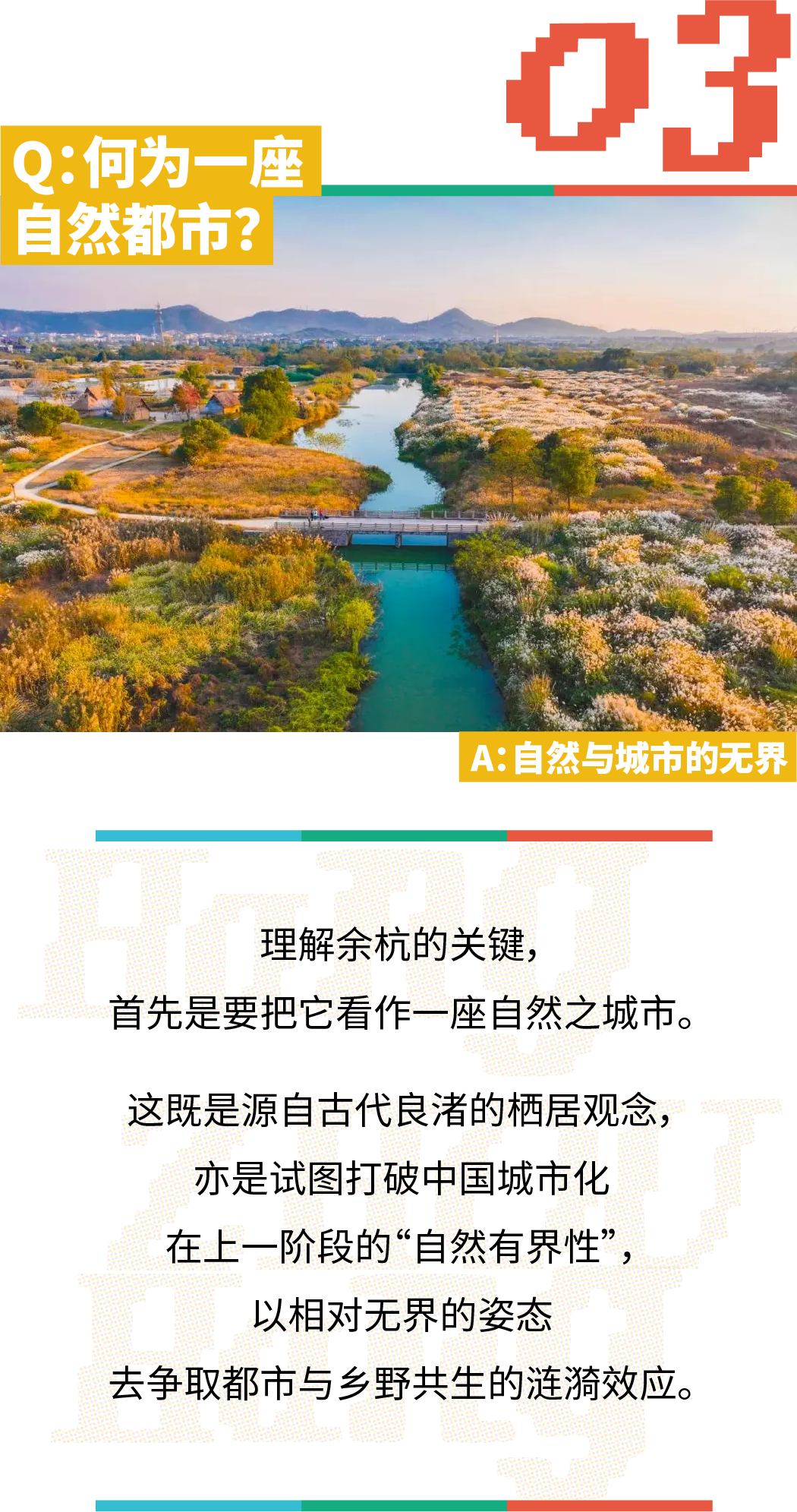

與很多其他城市在經(jīng)歷大規(guī)模發(fā)展之后,才重新重視自然環(huán)境不同。余杭自始至終都是一座“自然都市”。

把鄉(xiāng)村風景融入市井,強調(diào)城市與自然的關系,從學術意義上說,既帶有矛盾又令人向往。與深圳南山區(qū)密集的超高層集群不同、與美國硅谷自然分散導向的群島城市不同、與西湖區(qū)域強制性限高限容的管控不同,余杭在“城市的密度”和“自然的語境”這兩方面有著獨到的二元消解之術。

新舊疊合的余杭風貌

西溪國家濕地公園、五常濕地、三白潭、大徑山度假區(qū),這些余杭現(xiàn)有的自然資源并沒有因為城市的發(fā)展而被分裂和削弱。相反,它們鑲嵌在城區(qū)遠近之中,彼此呼應和環(huán)繞,使得自然生活與都市生活存在瞬間轉(zhuǎn)換的可能性。

從學界近年來推崇的“多中心城市”規(guī)劃觀念來解析:余杭并不是杭州原有的西湖中心圈層逐步放大而產(chǎn)生的城市區(qū)域,而是經(jīng)歷過“縣/市/區(qū)/城市中心區(qū)”的多重迭代、自身與周邊的博弈磨礪而成,它與錢江、西湖保持著一定的區(qū)位距離,共同構建杭州三大中心的城市戰(zhàn)略。

于是,地緣和歷史都注定了它被允許采用最適合自身的語境和策略,去更為從容地定義一個未來的城市預期。

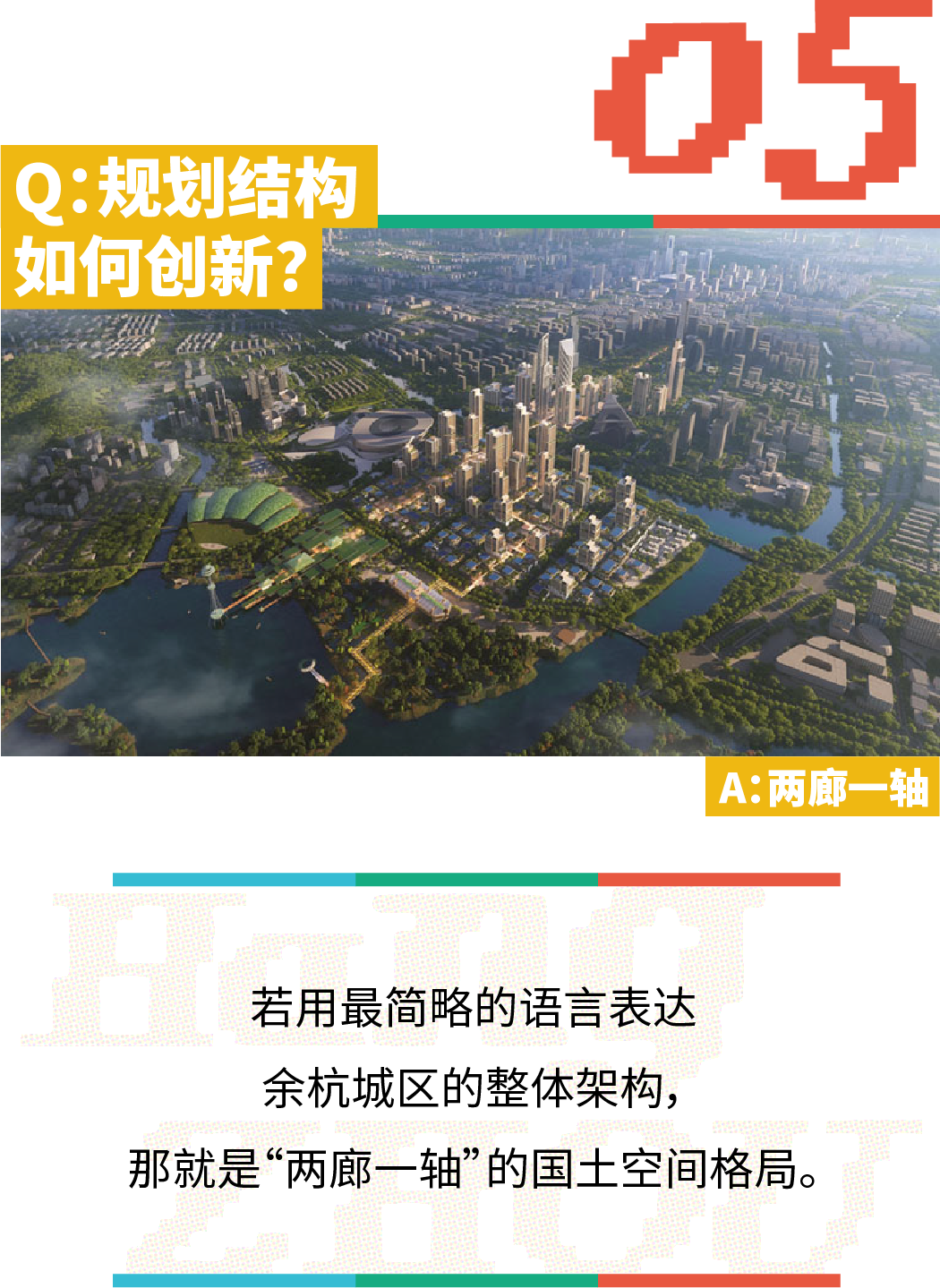

圖:杭州城市新中心規(guī)劃鳥瞰圖,展現(xiàn)了都市與自然相互溶解的場景

所以,理解余杭的關鍵,首先是要把它看作一座自然之城市。

這既是源自古代良渚的棲居觀念,亦是試圖打破中國城市化在上一階段的“自然有界性”,以相對無界的姿態(tài)去爭取都市與鄉(xiāng)野共生的漣漪效應。

余杭區(qū)是不折不扣的“浙江經(jīng)濟第一區(qū)”,在經(jīng)濟發(fā)展上有著成功的數(shù)據(jù)驗證。僅以2023年度舉例,余杭區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2936億元,完成財政總收入801億元,國家高新技術企業(yè)總量達2702家,這三大指標全部列居浙江全省第一,并連續(xù)7年奪得杭州市綜合考核區(qū)(縣)第一,尤其是數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)具備突出示范意義。

在“浙江經(jīng)濟第一區(qū)”名號之前,我們非常有必要理解這個經(jīng)濟現(xiàn)象的城市機制。國內(nèi)大部分的新區(qū)建設都是“產(chǎn)業(yè)先行,城市后進”的模式。而余杭區(qū)則是先行發(fā)展生態(tài)本底,形成自然資源與城市環(huán)境升級同步的節(jié)奏,繼而再發(fā)展科技產(chǎn)業(yè)。這在全國幾乎是獨一無二的實例。

余杭區(qū)未來科技城實景

同時,杭州的產(chǎn)業(yè)活力來自官方戰(zhàn)略和民間資本的雙向激發(fā),這是浙江經(jīng)濟自古以來就默認的規(guī)則。在生態(tài)本底之上,余杭成為中國最大的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)阿里巴巴集團全球總部所在地。其中杭州未來科技城是國務院國資委正式批復成立的全國四大未來科技城之一,目標在于大力發(fā)展人工智能、生命健康等產(chǎn)業(yè),其空間載體既包含已建成的海外高層次人才創(chuàng)新園、人工智能小鎮(zhèn)、數(shù)字健康產(chǎn)業(yè)園,亦包含建設之中的南湖科創(chuàng)半島、vivo全球AI總部、超重力離心模擬實驗室等新一代科創(chuàng)集群。未來,越來越多的國際國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)主體將會繼續(xù)向余杭匯聚。

若用最簡略的語言表達余杭城區(qū)的整體架構,那就是“兩廊一軸”的國土空間格局。

所謂兩廊,即余杭北區(qū)的“良渚文化大走廊”、余杭南區(qū)的“城西科創(chuàng)大走廊”。在地理形制上,兩條走廊均以“東西向”的方式布局。所謂一軸,即南北向布局的“古今千年發(fā)展軸”,北接歷史文化導向的良渚走廊,南至產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新導向的科創(chuàng)走廊。

杭州城市新中心核心區(qū)(中軸線)實施性城市設計競賽區(qū)位圖

具體說來,余杭北部的良渚文化大走廊,是以良渚古城遺址為核心,聯(lián)接大運河、大徑山,打造世界文化遺產(chǎn)群落聚集走廊,它是余杭區(qū)的文化內(nèi)核和根基。余杭南部的城西科創(chuàng)大走廊,則是強化高端創(chuàng)新要素集聚鏈接,打造面向世界、引領未來的創(chuàng)新策源地,也是浙江省在“十三五”期間做出的重大戰(zhàn)略決策。

兩廊既定,南北縱軸(古今千年發(fā)展軸)的空間形態(tài)依然存在諸多想象空間。于是,針對這條大軸線其中的具體區(qū)位,余杭區(qū)面向全球進行國際設計方案征集。

“杭州城市新中心核心區(qū)(中軸線)實施性城市設計及重點建筑景觀概念設計國際方案征集”于2023年5月正式開展,意味著在新中心打造的征程上將以規(guī)劃引領和設計驅(qū)動再次前行:通過研究城市設計的路徑與方法,發(fā)揮全球經(jīng)驗對于地方區(qū)域的創(chuàng)新價值,通過前瞻性的行政引導城市設計制度,提高區(qū)域規(guī)劃建設治理水平。

Foster+Partners設計的余杭中軸線空間場景

本次方案征集的任務書給出了復合、立體、且包容的工作引導,包括:重點謀劃包括且不限于整體風貌品質(zhì)提升控制、重點空間和建筑形態(tài)塑造、功能產(chǎn)業(yè)重塑優(yōu)化、立體空間體系構建等內(nèi)容,細化控規(guī)在片區(qū)綜合開發(fā)項目上的管控要求等等。征集活動吸引了全球數(shù)十家設計聯(lián)合體報名參賽,形成了轟轟烈烈的城市品牌效應。最終經(jīng)過五個多月的設計研究、評審、深化,英國Foster+Partners(福斯特及合伙人事務所)的方案獲得第一名,并被評定為中標實施方案。

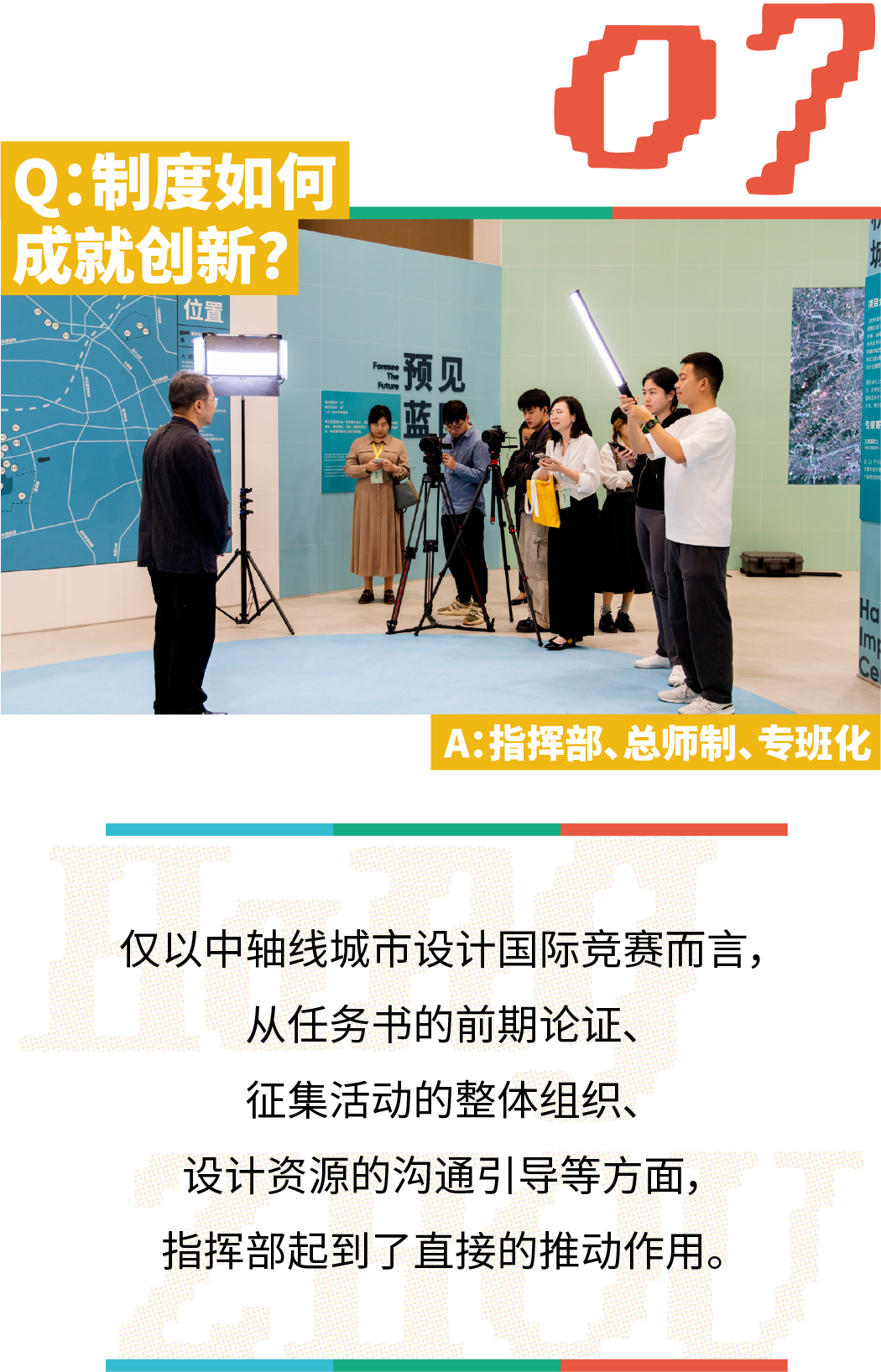

城市建設之動態(tài)和復雜,往往需要協(xié)同多個部門進行管理和推進。而城市日常靜態(tài)管理的行政部分劃分,往往不能適應特殊歷史時期的管理需求。在當下邁向“杭州新中心”的余杭,調(diào)集各大部門的不同專業(yè)背景的管理才干,以“杭州城市新中心中軸線區(qū)域開發(fā)建設工作指揮部”作為一個區(qū)直屬核心機構的工作模式,取得了明顯的制度實踐成效。僅以中軸線城市設計國際競賽而言,從任務書的前期論證、征集活動的整體組織、設計資源的溝通引導等方面,指揮部起到了直接的推動作用。

圖:余杭城市新中心發(fā)展成果展現(xiàn)場

而在中標方案城市設計的實施過程化中,引入城市總師制,亦是余杭區(qū)的重要舉措。2024年7月發(fā)布“總規(guī)劃師”求賢令,招募“總規(guī)劃師團隊”,最終由東南大學段進院士及其團隊出任。對于“余杭總師”的使命,段進院士提到三個“關鍵詞”:一是傳導,即為新中心從高標準設計走向高品質(zhì)實施提供機制保障;二是伴隨,即在設計、審批、建設和管理階段提供動態(tài)、連續(xù)、穩(wěn)定的伴隨式服務;三是平臺,即協(xié)助政府搭建技術服務和對話交流的平臺,促進新中心公共利益最大化。在此基礎上,余杭區(qū)將進一步從體制機制上鞏固“指揮部+總師制+專班化”的工作架構,優(yōu)化工作流程,走出一條具有余杭特色的精細化管理路徑,賦能新中心高質(zhì)量發(fā)展。

相較于很多城市“土地填充式”的發(fā)展,如何營造事件來推動城市環(huán)境的進階,是一個新時代的課題。例如,2015年的浙江大學校友創(chuàng)業(yè)大賽年度盛典、2016年的僑界精英創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)峰會、2019年的全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動周(時任國家總理李克強同志出席了開幕式)、2023年的良渚論壇和亞運會火種采集儀式、新中心中軸線國際設計競賽,以及2024年最新完成的“新中心發(fā)展成果展”、都市快報“未來生活探索日”等活動。

2019年的全國大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新活動周

再以“新中心發(fā)展成果展”而言,特地選取數(shù)字生態(tài)創(chuàng)新園、良渚文化藝術中心、之江文化中心等不同點位,以更契合場所屬性的內(nèi)容選擇和空間布局吸引了廣泛關注,期間還召開了數(shù)次國際研討會和專業(yè)論壇,毫無疑問成為杭州城市級的重要事件。其中數(shù)字生態(tài)創(chuàng)新園主展場通過詳細而深入、時尚而具體的展陳設計,打破了專業(yè)與大眾的壁壘,讓政府層面的規(guī)劃意識融入城市公共文化活動,不僅激發(fā)大眾參與和理解城市古今演變的宏觀邏輯,亦能夠同時驅(qū)動城市建設不同點位上的具象化感知和傳播。為期一個多月的展覽吸引了近三萬名觀眾,甚至有很多外地觀眾和專業(yè)人士直接慕名而來學習。

近十年來,余杭區(qū)出現(xiàn)了一批高水準、國際品質(zhì)的標志性建筑,代表千年余杭對新時代建筑風貌的接納,也試圖為地方性的文化系統(tǒng)建立起跨越時代的豐富轉(zhuǎn)譯。

良渚文化藝術中心(安藤忠雄設計)

舉例說來,杭州國家版本館位于良渚板塊,由王澍、陸文宇(業(yè)余建筑工作室)領銜設計。設計恰如其分、借山成園,形成當代園林的山水畫卷,并在建筑細節(jié)上展現(xiàn)出對江南文化意向和技法的諸多研究。王澍教授自稱其“以平和的心態(tài)無限伸展向遠方”,這種境界與余杭區(qū)的發(fā)展觀念極其吻合,既平和,亦深遠。

杭州國家版本館,中國美術學院王澍教授設計

良渚玉鳥集&大谷倉書店(上海大舍+杭州青墨聯(lián)合設計)更是將杭州當代的宜居性、消費性、文化意義上的精致與節(jié)制感,調(diào)和到了一個新的境界。玉鳥集開業(yè)兩年以來一直深受市民和青年社群的喜愛,其商業(yè)空間有別于一戶一隔的“標準邏輯”,而是給予街巷肌理以靈動自由的散布狀態(tài),“快街+慢巷”的結合營造出輕松而復古的時代氛圍。

良渚玉鳥集大谷倉書店,上海大舍+杭州青墨設計

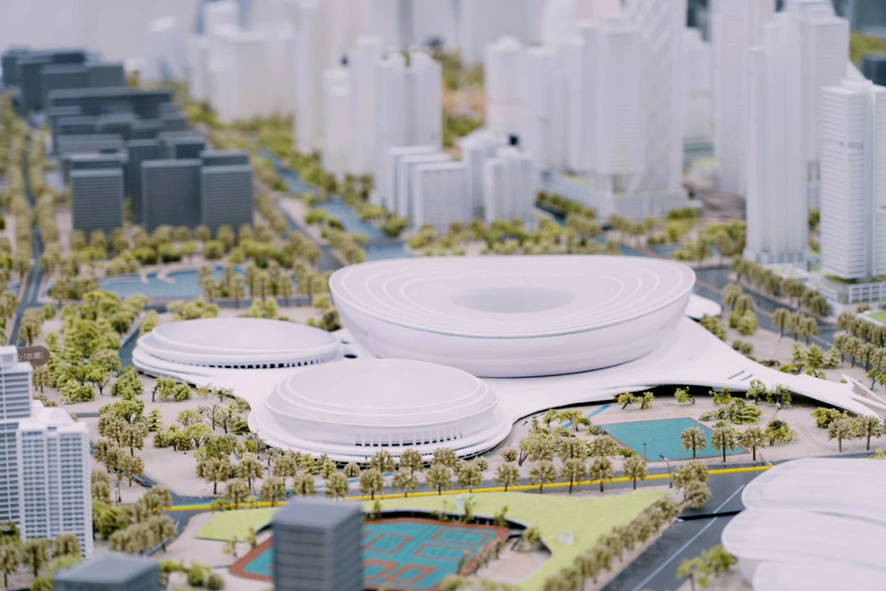

國際體育中心(Zaha Hadid事務所設計)

玉湖美術館(Aedas+中國電建集團華東勘測設計院設計)

2024年最新建成的玉湖美術館(Aedas+中國電建集團華東勘測設計院設計)、以及建設之中的余杭國際體育中心(Zaha Hadid事務所設計),均以動感起伏、連續(xù)性的建筑形態(tài),將全球建筑美學之前端引入余杭,為余杭賦予了更為國際化、時尚化的城市坐標。

自然和鄉(xiāng)村環(huán)境賦予了千古余杭溫情、樂觀、探索的地理性格特征。科技和建設發(fā)展賦予了當代余杭積極、自信、進取的城市核心信念。

余杭從“良渚文化”起源,歷經(jīng)縣、市、區(qū)的變遷,經(jīng)歷現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型與城市戰(zhàn)略的不斷升級。在這個過程中,余杭始終以“與杭州共同面向世界”的方式迎接機遇、適時調(diào)整自我,逐步成為一個新型的都市核心區(qū)。它的故事還在繼續(xù),它的操作方式帶有強烈的杭州人文和自然之特征。余杭區(qū),不僅僅是杭州城市中心版圖的未來所向,更可能被視作中國新一代城市區(qū)域發(fā)展觀念與實踐的雙向典范。

讓我們共同祝愿,期盼余杭為我們帶來一個從容且合乎預期的未來。

感謝杭州城市新中心中軸線區(qū)域開發(fā)建設工作指揮部、杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局對本文的指導,感謝 徐海博、ArchiDogs 筑格傳媒 對本文的大力協(xié)助。

作者簡介

艾俠

上海伴步文化首席研究員

中國建筑學會建筑評論學術委員會理事

《建筑實踐》策劃顧問

全文發(fā)表在《建筑實踐》068期特輯:杭城躍變 西子新顏

多維解讀杭州城市新中心,

探索城市品牌營造中的規(guī)劃創(chuàng)新

作者|艾俠、季哲琦、顧春霞、沈曉晨、詹文軒

視覺設計/排版|Zhoujian,Yibo

發(fā)文編輯|Yibo

主編 | Sherry Li

"/>

"/>

"/>

"/>