在全球建筑領域,亞洲國家的地標建筑項目往往會吸引大量西方知名建筑師的關注。以中國而言,在已落地的地標建筑中就留下了很多西方建筑師的實踐身影。

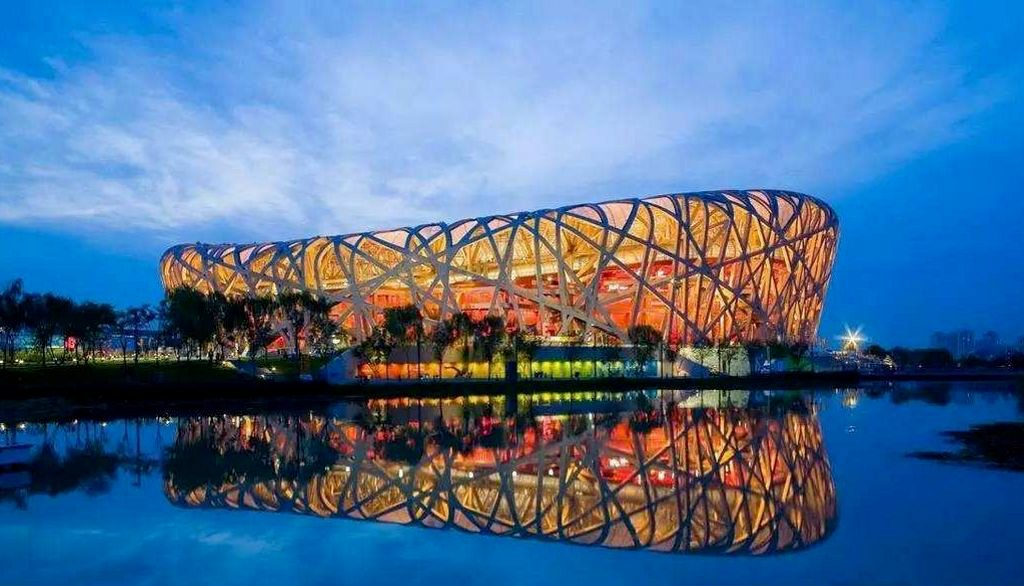

首都北京有保羅·安德魯設計的國家大劇院、赫爾佐格與德梅隆設計的鳥巢、庫哈斯設計的央視總臺辦公樓;魔都上海有SOM設計的上海陸家嘴金茂大廈、Gensler設計的上海中心;嶺南廣州有扎哈·哈迪德設計的廣州歌劇院、馬克·海默爾設計的“小蠻腰”;而杭州則有倫佐·皮亞諾設計的新地標天目里,以及SOM設計的杭州之門......

圖 1 赫爾佐格&德梅隆 北京鳥巢

圖 2 SOM上海金茂大廈

圖 3倫佐.皮亞諾杭州天目里

圖 4 SOM杭州之門

雖然近些年亞洲建筑師在歐美實踐項目數量有所增長,但當我們談到地標建筑的實踐時,縱觀歐美最重要的城市,無論是全球最火熱的建筑實踐場地紐約、新建筑的試驗場倫敦、精工制造柏林,抑或是光輝城市巴黎、永恒之城羅馬,我們會發現地標建筑的實踐機會大多還是掌握在本土建筑師手中。

圖 5 托馬斯.赫斯維克vessel?Michael Moran for Related-Oxford

圖 6 BIG紐約自由廣場?Negativ

圖 7 KPF倫敦匯豐銀行改建方案?Kiasm

圖 8 戴衛·奇普菲爾德 巴黎莫蘭大道綜合體改造?Simon Menges

圖9 扎哈.哈迪德 羅馬 國立藝術館?Iwan Baan

圖 10 阿克塞爾·施普林格新園區大樓?OMA

資方選擇方面

資方對明星建筑師的追逐,傾向性選擇

亞洲建筑師在歐美地標建筑實踐場上身影稀缺,與市場或資方對聲名的追逐是分不開的。地標建筑多具有物理維度上的“高大”或者哲學維度上的“高大”,總之有一個維度能滿足,代表了城市或者國家的門臉,是政治、資本、權利的象征,選擇有聲譽的國際建筑師有助于提升項目的知名度與傳播度。而在全球知名的建筑師群體中,歐美明星建筑師的占比還是最高的。日本建筑師的表現雖然也不錯,但相比歐美建筑師根深蒂固的本土實踐尚有距離。對于資方而言,本土已經有這么多世界一流的設計師了,為什么還要大費周章地尋找國外的合作呢?

這種偏好有可能會讓業主在做項目委托帶有一定傾向性。歐美地區甲方對于地標項目的委托方式常規有3種:

一種是直接委托,以巴黎盧浮宮整改修復項目為例,就是由時任法國的總統弗朗索瓦.密特朗便直接委托貝聿銘負責設計;

第二種是邀請意向的設計公司參與競標;

最后一種就是面向全球進行的公開招標,符合資質的設計團體都可以提交競賽方案,古根海爾博物館基金會今年便為芬蘭郝爾辛基博物館面向全球發起了一項設計方案競賽。

綜合比較而言,直接委托與邀請招標都帶有較強的業主個人傾向,業主可以更快捷地選擇或邀請自己信賴的本土建筑師提供設計服務。

圖 11 貝聿銘 巴黎盧浮宮

建筑話語權方面

歐美在建筑學上的話語權

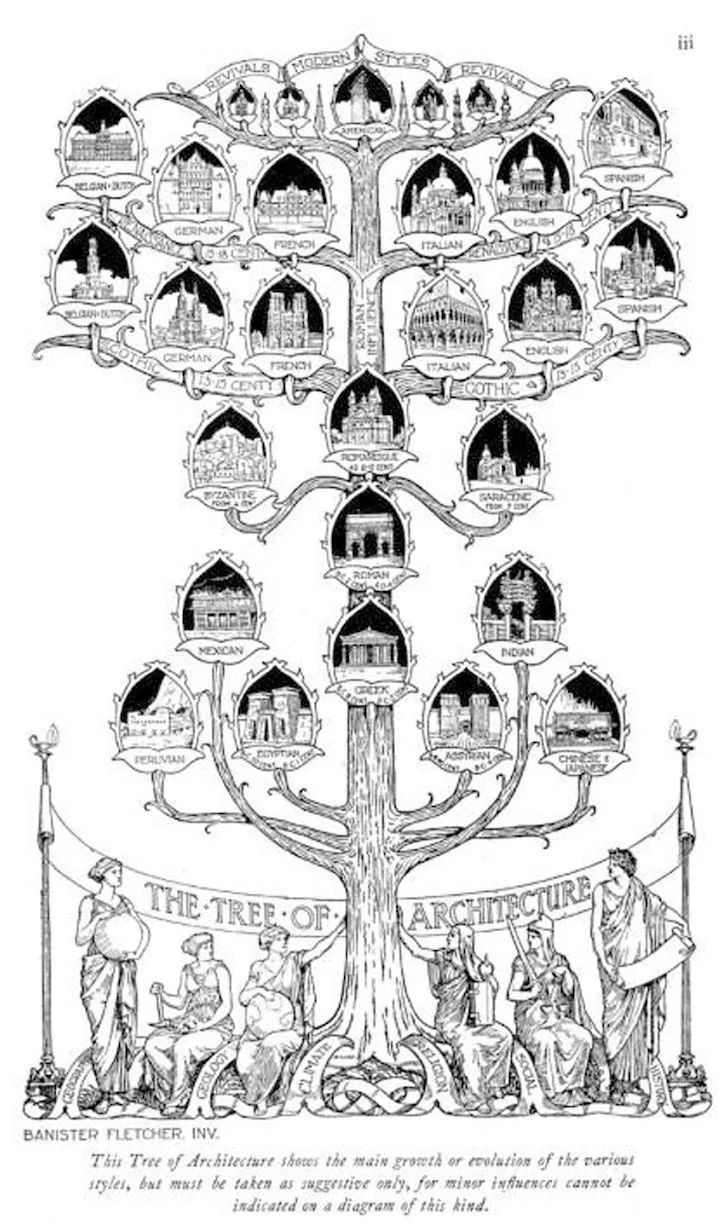

當然,歐美建筑師的聲譽源于一以貫之的建筑學話語權及更成熟的建筑學體系。歐洲建筑始于古羅馬與古希臘,其廣義上被認為是現代建筑學、建筑師制度的起源,尾隨其后的是美國建筑學,而亞洲建筑學從創立至今不過百年光景。在現代建筑學發展之初,歐美建筑界看待全球地域的建筑體系是有優劣之分的。由英國著名建筑史學家弗萊徹所著的《比較建筑史》中有一幅著名的“建筑之樹”圖譜,它體現了歐洲建筑界對世界建筑的認知,即古希臘、古羅馬建筑是全球建筑的主干與起源,中世紀、文藝復興及往后其他歐美各國的建筑是繁盛的枝葉,亞洲建筑則被排除在主流之外。

現代建筑學發展至今,我們無法斷言弗萊徹式的偏見是否還存在,但依舊能感知歐美對建筑學話語權的把控。

圖 12 弗萊徹 建筑之樹

當然,歐美是現代建筑的發源地自是不爭的事實,這也決定了建筑風格、建筑技術、建筑教育的傳播是自西向東的。在建立了建筑師培養體制之后,歐美建筑界也是最先孕育出建筑師這一職業群體的地方。

建筑執業經歷方面

歐美建筑師更為成熟豐富的建筑執業經歷

從地標建筑的實踐上看,項目標的多落入歐美建筑師手中也有跡可循。歐美的地標建筑主要分為幾大類,分別是超高層、文化建筑以及城市更新、古建筑修復類。

以超高層建筑來說,絕不僅僅是對炫酷的外觀造型的單維推敲,更是涉及到結構選型、風荷載計算、幕墻體系、二次機電等多專業協同問題,這都需要有掌控力、有經驗的建筑設計師從方案設計階段盡量推敲細致,以便施工圖深化、施工落地及項目交付后的順利運行。超高層建筑始于19世紀的芝加哥,發展至今已是全球各國繁華都市必不可少的城市名片。當我們想到超高層設計時,首先想到的還是SOM、KPF、Foster等設計事務所。

圖 13 西爾斯大廈

城市更新、古建筑修復等項目雖然不需要超高層建筑的高技與未來感,但是對于本地文脈的把控要求更高,亞洲建筑師如果不與歐美建筑師聯合競標的話很難理解項目背后的一些要求。

以羅馬跟巴黎為例,其城市化覆蓋率已經接近飽和,大多數項目都是城市更新或歷史建筑修復類,業主對項目的訴求多是結合既有建筑的風貌及城市歷史來進行項目設計。歐美本土建筑師在項目理解、歷史文化解讀上自然有其地域優勢。

不過,方案競標對建筑師的把控能力并不僅限于方案表現,建筑師還要綜合考量技術可行性、成本控制、材料構造、施工落地等因素,這對建筑師的綜合素質要求會更高,相比之下,歐美建筑師對本土項目上整體把控度會強于亞洲建筑師。

執業周期與方案創新方面

從執業周期上看,建筑設計師的方案控制能力是會隨著執業年齡的增長而有所改變的。歐美國家明星設計師的執業生涯相對“長情”,Oscar Neimeyery一直工作到104歲,Frank Gehry 68歲創作出了畢爾巴鄂古根海姆博物館,即使主創仙逝,也可以讓事務所的新生力量頂上,保持事務所設計精神賡續不斷。Richard Rogers 去世后,事務所根據其生前意愿將事務所更名為RSHP。

但以國內的設計單位為例,設計院主創隨著年齡、履歷的積累可能慢慢走上中層或者高層,慢慢脫離方案創造走向團隊管理。獨立事務所另說,相比大型設計院,獨立事務所項目管理量可控、精力更充沛、自由度更高,創始人往往還會主導方案設計,創作周期較長。

總體而言,歐美建筑師的執業周期更長久,這也從側面助力了他們在世界建筑圈連續的表現。

圖 14 畢爾巴鄂古根海姆博物館

文化壁壘方面

語言、行業差異

最后,文化壁壘的影響也不可忽略,這包括了語言以及不同國家的建筑行業差異。在英語作為通用語言的世界語境中,這是不可避免的共性問題。

亞洲建筑師很難打破語言障礙去展現自身的設計優勢,也較難在短時間內建立新的人脈關系去搜集項目相關的信息。這是語言弱方同語言強方溝通時必然會碰到的問題,反之如果是強方同弱方溝通,往往弱方會力所能及地提供優秀的配合資源,典型的例子就是外國明星建筑師到我國競標時大多是國內大院一起合作,如果摘得標的則方案歸境外,施工圖深化歸國內。但這樣的模式對亞洲建筑師走向歐美目前看來還不具有普適性。

因此,亞洲建筑師若想獲得更多在歐美建筑界的實踐機會,主創必須有著很強的跨文化溝通能力。

亞洲建筑師在歐美地標建筑實踐場身影稀缺的原因紛雜,既有資方對于明星建筑師光環的追逐,也有歐美建筑體系在全球建筑體系中掌控話語權的原因,當然,語言壁壘、執業環境的差異也有影響。盡管如此,近些年亞洲建筑師在世界建筑實踐場有了更多實踐及表達自我的機會,同時他們也更加積極地與世界范疇內的優秀建筑師進行合作與交流,這都使得亞洲建筑師在設計能力、設計眼界上有了很大的提升,也為他們在國際范圍內贏得了越來越多的關注度。從外部來看,在全球化時代也有不少海外業主心態變得更為開放,他們樂意邀請“新事物”進入當地,期望地域外的建筑師為當地帶來文化的激發與新的養分。在此背景下,亞洲建筑師開始在歐美建筑場陸續拿到一些地標建筑的實踐機會。

MAD 盧卡斯敘事藝術博物館

MAD是最早出海實踐的國內先鋒事務所代表。2014年美國盧卡斯藝術敘事博物館面向全球開放設計邀請競賽,而MAD是亞洲地區唯一受邀的事務所。后來MAD擊敗了雷姆.庫哈斯、扎哈.哈迪德等歐美明星建筑師,最終贏得了本次競賽。這也是中國建筑師首次獲得海外大型文化地標建筑的標的。

MAD的獲勝方案本是針對芝加哥的,后因各種原因項目實施地被更改至洛杉磯。馬巖松說,給芝加哥市做的那版方案是以外來者的視角挑戰芝加哥引以為榮的現代主義。建筑仿佛是飄在基地上方的白色山巒,頂部戴著金屬似的皇冠從湖邊慢慢升起。據說2014年業主看到此方案的時候便驚呼這正是自己想要的。與業主的青睞不同,MAD的方案在更大范圍內引起了眾多爭議。戲劇的是,此版方案最后因為不可抗因素夭折了,盧卡斯敘事藝術博物館的選址從芝加哥變為洛杉磯。MAD為此重新設計了一版全然不同的方案,以為回應新的城市、新的環境。洛杉磯版方案中的博物館仿若漂浮于城市中的一片云,博物館頂有有一片開放的屋頂露臺可供觀眾享受洛杉磯的美景。

圖 15 盧卡斯藝術敘述博物館(芝加哥)?MAD

圖 16 盧卡斯藝術敘述博物館(芝加哥)?MAD

圖 17 盧卡斯藝術敘述博物館(洛杉磯)?MAD

圖 18 盧卡斯藝術敘述博物館(洛杉磯)?MAD

圖 19 MAD 盧卡斯博物館?DBOX

據悉,盧卡斯藝術敘事博物館(洛杉磯)將于2025年建成并投入使用,屆時博物館將展出大量與電影相關的豐富藝術品博物館本身也將成為洛杉磯眾多地標之一。

Line+ 洛杉磯環球影城希爾頓酒店

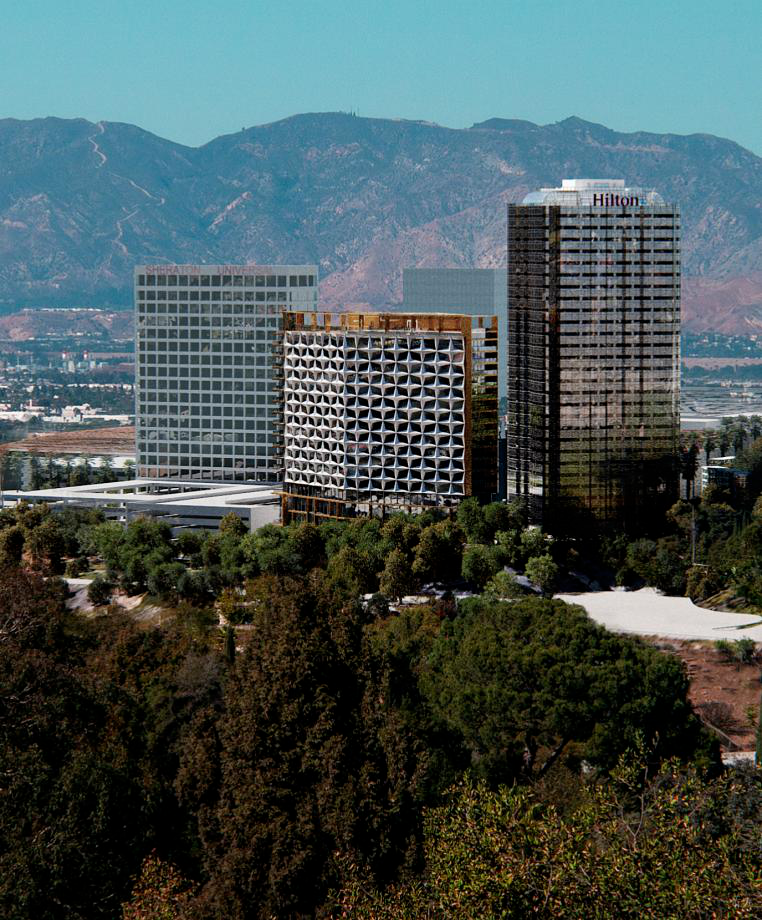

受美國加州邀請,朱培棟帶領的Line+事務所團隊主持了洛杉磯環球影城希爾頓酒店的更新擴建項目。

在本次實踐中,設計團隊試圖通過在理解加州丘谷與陽光環境的基礎上重構酒店與城市、旅客與酒店的關系。隨著環球影城的擴建,原希爾頓酒店的接待能力已無法滿足日益增長的游客需求。因此,業主計劃在已使用40年的主樓旁增設一棟15層的新樓,此樓將為酒店客人提供395間客房、2個游泳池以及多個餐廳。

圖 20 line+-環球影城酒店擴建效果圖?line+

擴建酒店在既有酒店及停車樓構建的場地秩序中采取了一種謙遜的回應方式,它用一個平行四邊形的平面延續了場地的格局。在立面設計上,方案團隊以洛杉磯市花為原型設計了一個可動態變化的單元式框架,它可以根據一天之中氣候的變化進行動態變化,賦予酒店動態的立面,也給旅客帶來豐富的戶內視野。

圖 21 line+-環球影城酒店擴建效果圖?line+

圖 22 line+-環球影城酒店擴建效果圖?line+

作為區域性的地標酒店,該項目擴建完成后將重塑好萊塢及環球影城的天際線。

隈研吾—溫哥華1550 Alberni

在亞洲建筑群體中,日本建筑師向外的探討走的更早更遠,所謂的“日本性”在西方建筑界有一定的影響力,相應的,他們在歐美界的實踐表現也很亮眼。以隈研吾事務所為例,除了日本本土及中國的實踐之外,它們在歐美國家也有著可觀的探索。事務所在溫哥華市區操刀的1550Alberni公寓今年已落成。這座高層公寓位于溫哥華高豪港區與北側斯坦利公園的過渡區域。建筑主體呈現為一道優雅的弧線,在讓渡出遠方山脈海港的視線通廊的同時,也凸顯了建筑的體量。

圖 23 隈研吾 1550公寓2?George Handford

公寓陽臺的布置也順應了建筑的弧線,木紋屋檐肌理在視線上更是強調了這道弧線。從功能上看,錯開的陽臺讓不同樓層的住戶都能接受陽光的沐浴,與自然建立直接的關聯。

圖 24 隈研吾 1550公寓2?George Handford

建筑體量被玻璃、鋁板、格柵消解為小的單元,但并不影響它成為溫哥華天際線中獨特的一部分。

圖 25 隈研吾 1550公寓2?George Handford

對于亞洲建筑師而言,海外建筑實踐是向西方展示亞洲建筑設計水平與理念的機會,在全球化的時代,我們尤其要通過全球競賽勇于發聲、表達自己。

在以前,亞洲建筑與歐美建筑的差異或許是歐美掌控建筑話語權的原因,而在當下及未來,讓我們之所以區別于國外建筑師的也正是此——對于自身文化、民族個性的思考極其重要,這是讓我們之所以成為“我”的根源,是亞洲建筑文化獨特性的動力。從這個出發,亞洲建筑師才能在西方建筑語境中更好地自洽,更好地創造。

發文編輯|馬丁

審核編輯|Yibo

主編 | Sherry Li

"/>

"/>

"/>

"/>