01. 從混凝土廢墟到永恒斗拱

當阿德里安·布羅迪在第82屆金球獎上捧起“劇情類最佳男主角”獎杯時�,他飾演的猶太建筑師拉斯洛·托斯仿佛從銀幕中走出,向世界宣告著《The Brutalist》(《粗野派》)的野心——這不僅是一部關于建筑師的史詩�����,更是一曲獻給“粗野主義”(Brutalism)的挽歌。

電影《The Brutalist》(《粗野派》)劇照

這部斬獲金球獎最佳影片�����、最佳導演等多項大獎的作品���,以214分鐘的宏大敘事��,將觀眾拉回二戰后美國重建的狂熱年代:裸露的混凝土墻體����、粗獷的幾何結構�����、對功能主義的極致追求,構成了一種被稱為“粗野主義”的現代建筑風格��。然而��,正如電影中主角設計的政府大樓最終淪為爭議廢墟��,現實中粗野主義建筑亦因“冷峻”“壓迫”的標簽被大規模拆除��,淪為城市角落的“過時舊物”���。

波士頓市政廳

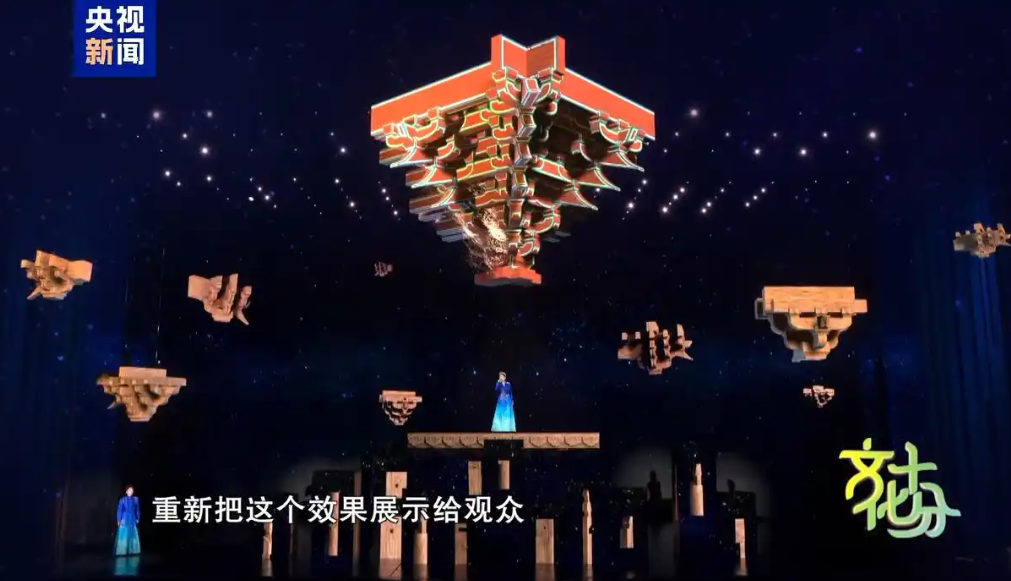

但舊物的消亡是否意味著永恒的淘汰����?粗野主義的命運卻給出了另一種答案——波士頓市政廳的混凝土外墻雖被嘲諷為“核電站”����,卻在近年被年輕一代重新詮釋為“未被馴服的野心”���。這恰如中國傳統建筑中的斗拱:作為木構體系的“舊物”�����,它因現代鋼混結構的興起而式微,但其力學智慧仍被解構為當代建筑的文化符號,甚至啟發著參數化設計的結構創新�。舊物的消逝��,可能只是一場“休眠”�。

02. 85件舊發明的消亡故事

最初是什么原因使它走向了消亡����?

設計跟自然界的生物一樣����,像一臺永遠前進的優化機器,不斷向著完美進步嗎����?這意味著物品的消失是因為自身不完善或不能夠適應環境嗎���?

消亡之物給我們創造的這個世界帶來了何種啟示�?是喚回人與世界相處的其他方式和可能性嗎�?

正是帶著這些問題,多位重量級學者�、藝術家����、建筑師匯聚一堂���,書寫下了85件舊發明的消亡故事,集合成了這本《舊物錄》���。

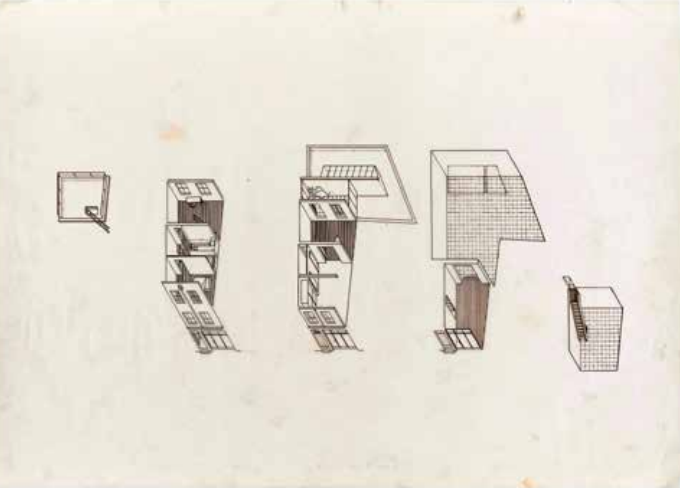

《紅環����、利特通和 CAD 迷你畫圖軟件》插圖��。倫敦里森畫廊的正等軸測圖�����,建筑師托尼·弗雷頓�����,1984 年��,描圖紙墨水畫,59.5 厘米 ×84 厘米�。

“我們相信�,研究消亡之物能給現在的世界提供很多參考��。技術史的敘述往往關注創新��,強調充滿命運感的新奇和幻想�����,不太關心廢棄之物或失敗的探索。但本書認為���,假如我們也思考一下進步的背面——矛盾�、淘汰���、意外�、破壞和失敗(這些都是現代化不可或缺的部分)——事物的歷史會變得更為豐富。”

技術和設計的發展并不總是按部就班的線性進步�,而是走走停停�、迂回曲折��、跳躍式前進�,有時候又卷土重來��。

03. 消逝之物何以重生

《舊物錄》中的這些文章最引人入勝的地方在于�����,它提醒人們����,消亡之物不僅代表技術��,而且代表不同的思維方式、生產方式�����、與世界互動的方式�,以及對身體、技藝���、復制品�����、美、藝術�、交流����、運動���、休閑��、愛�����、階級����、文化身份、自然和人工智能的不同態度�。

舊物的消逝從非終點�����,而是功能與意義的重構:粗野主義的混凝土廢墟可以成為798藝術區的骨骼�����,斗拱風格出現在“上海世博會中國館這樣的樣板建筑,抑或在獲得普利茲克獎的中國建筑師王澍的創新設計中”�。真正的建筑����,從不在風格迭代中死去,而是在人類與空間的永恒對話中重生���。

新舊交融的大運河杭鋼公園 ?文沛

中國傳統建筑創演秀《棟梁》在蛇年春晚的舞臺上。

設計的“物競天擇”中�����,淘汰的只是形式����,而靈魂總能在時空褶皺中找到新的寄生。最終,每一件消亡之物都體現了一種對未來的想象,即使物品本身被淘汰了��,這些想象仍然向我們敞開著���。

發文編輯|WenJin

審核編輯|Yibo

"/>

"/>

"/>

"/>