2023年,雕塑家蔣晟個覽《敞開的平原》在中國河北省承德市金山嶺舉行。該展覽選址于一處山脈連綿、植被蔥蘢的山谷中;目之所及的北側山巒上,屹立著一道始建于明代的古長城遺跡���。

山谷里的裝置 ?雷壇壇

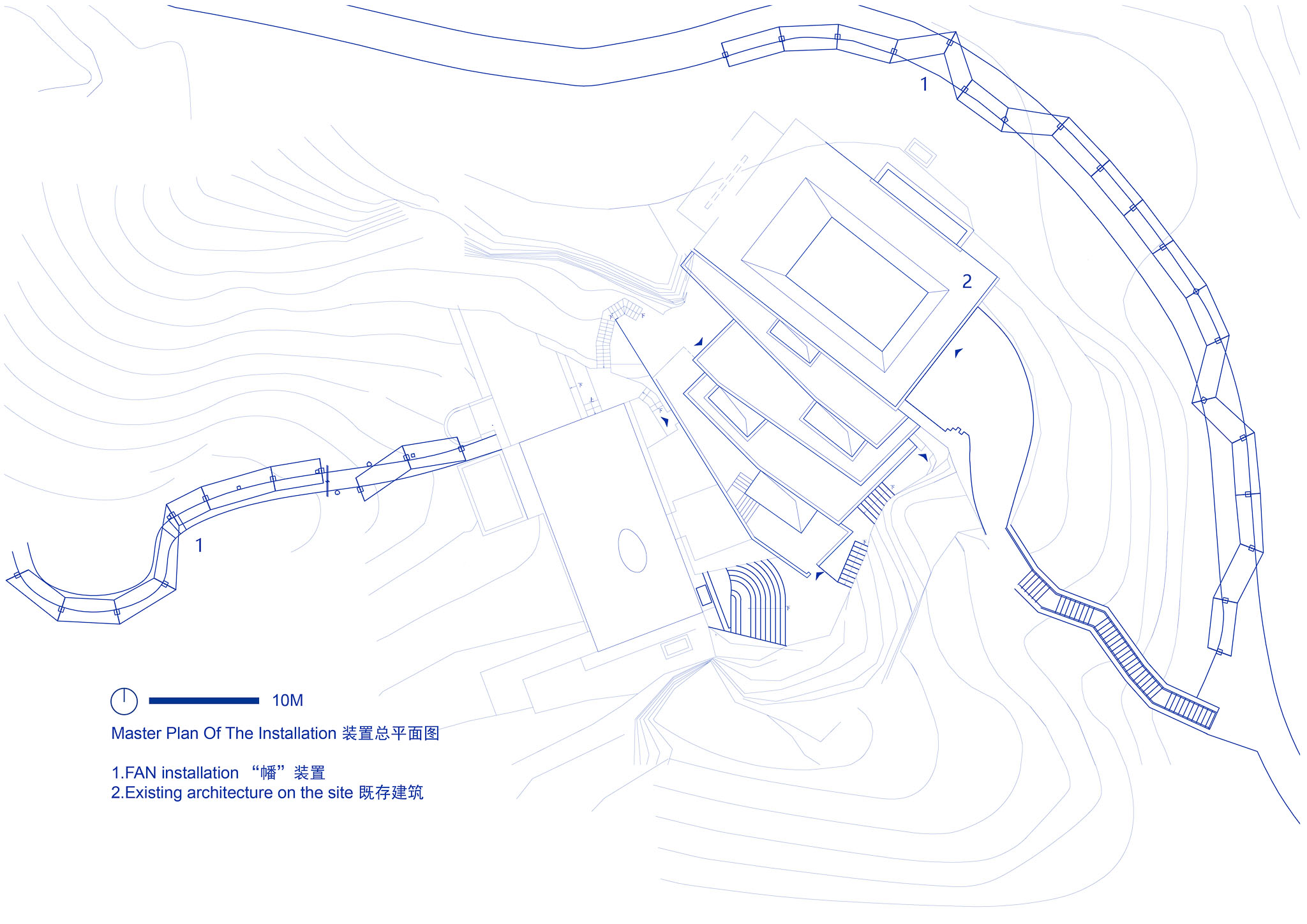

展覽位于金山嶺已開發區域的終端,并且多數展品被安置在由大舍設計的地景式建筑金山嶺上院內部,這使得展覽的視覺昭示感與觀展動線相對隱匿��。蔣家班因此委托TEAM_BLDG間筑設計��,在展場之外的山谷間引入一項戶外裝置��,以作為貫穿展覽始末的“線索”���。

T 型骨架允許懸掛的布料隨風擺蕩 ?雷壇壇

既像樹木�,又似輕幔

初次抵達基地時���,嶙峋的崖壁�、古長城遺址,以及附著于地形的混凝土鋼結構建筑��、雕塑家蔣晟的佛像與石雕物件�����,都呈現出某種十分堅硬的固態特征。我們希望能獲得一個相對柔軟且輕盈的裝置與硬質景觀形成互補;在構思中,這項裝置應如同自然界中的樹木,可以捕捉風���,同時也能為行走在石砌展道上的人們提供庇護。因此,我們與蔣晟不約而同地想到了藏傳佛教中的經幡����,把它作為設計的發源���。

裝置引導戶外觀展動線 ?雷壇壇

裝置為訪客帶去一絲庇護 ?雷壇壇

“飄浮的風幡”裝置

展覽的開端�����,“幡”裝置初現。在起伏風幡下穿行的“體驗”將訪者拉進展廳。裝置使用了約40個3M*2M的T型鋼管單元組成陣列布局�,通過橫向桿件連接起總長逾120米的白色天絲柔紗布���。鋼管鉸接節點允許懸掛的布料隨風擺蕩����,帶動裝置產生形狀的自然變化���。裝置臺基與退臺式的觀展動線重合�����,每組T型鋼管可以根據現場展道的高度及長度進行靈活調整�����。輕盈的“幡”與北側山巒上的古長城對望���,在亙古的環境里形成某種對話與平衡�。

簡潔而純粹的構造形式 ?雷壇壇

鋼桿結構、天絲柔紗布����,穩定而契合山路的混凝土臺基鋪設之外����,沒有一絲冗余的修飾���,設計希望通過“所見即所得”的簡明形式向來訪者演繹最基本的構造���。

白色的天絲柔紗布 ?雷壇壇

裝置作為展覽的“線索” ?雷壇壇

耳識的線索

作為展覽的線索��,為了在山路上達到先聞其聲的效果�,我們在裝置每組T型結構的兩段橫向桿件中嵌入了鈴鐺��,風動裝置在幽靜山谷中隨風擺動時��,桿內鈴鐺便會隨之響起來。風鈴在佛教有“驚覺”��、“歡喜”之意�����,風吹鈴動的清亮之音使移動中的觀者產生聽覺上的特殊體驗�。

非日常性的儀式感 ?雷壇壇

手工組裝與搭建

為提高施工的精準度,我們以1:1的尺度分別在間筑上海辦公室與工廠進行了多次的裝置打樣�����,人工模擬風壓與雨水環境�,測試完成后將所有的預制構件運至金山嶺基地進行現場組裝與預搭建�。

訪者在起伏的風幡下穿行 ?雷壇壇

預搭建期間正值秋天,山谷里的實際風壓遠超出了我們初期的預測范圍�����,頂部布料無法承受過強的風載而導致裝置發生翻倒��。隨后�����,基于對實際環境的深入分析和預搭建經驗,我們進一步對裝置結構���、錨固節點進行了優化。經歷反復的測試后�,最終在有限的2天時間里�����,以手工的方式完成了“幡”裝置一段段組裝與搭建。因T型結構具有比較高的靈活性���,山路上偶然突出的石塊或凹陷的空間也能與裝置很好地退讓或嵌合,因此最終現場看到的“幡”呈現出順應周邊山地之勢的契合狀態����。

裝置結構可根據展道靈活調整 ?雷壇壇

裝置總平面圖 ?雷壇壇

結語

在展覽中�,陽光照射下的“幡”吸引來甲蟲和鳥類落在裝置表面�����,人在“幡”下可以望見這些山谷原主人們的剪影�����。徐風夕照的時刻����,裝置有如佛像隨風飄動的衣紋,讓尋常的石砌展道產生一股“非日常性”的儀式感�,為參觀者帶去多一層的感知體驗��。

飄舞的裝置如同佛像的衣紋 ?雷壇壇

項目信息

項目名稱:幡金山嶺蔣家班展覽戶外裝置

功能:裝置,展覽

設計周期:2021.07 - 2022.08

建設周期:2023.09

項目地點:河北,承德

裝置面積:240 SQM

裝置設計:間筑設計

團隊:肖磊,鄧兆靜,楊毓瓊����,林雨灃���,洪詩寧

建筑設計:大舍建筑設計事務所

景觀設計:枡野俊明+日本造園設計(庭園)�,廣州土人景觀(周邊)

合作:N/A

類型:裝置

狀態:建成

攝影師:雷壇壇

專欄編輯|Sherry Li

發文編輯|間筑設計

審核編輯|Wenjin

"/>

"/>

"/>

"/>