01/ 文學到底殺死建筑�,還是拯救建筑���?

我的探訪,從商業街開始……

老西門項目地處一個巨大地塊的中央部位����,狹長的空間似乎并不能提供我們常見的大空間商業體量。那么�,它究竟靠什么來吸引源源不斷的人氣和支撐商業空間邏輯呢�����?

這是我此行想要探訪的第一個問題。

地塊的中間沿縱深方向�����,原來有一條護城河���。80年代被蓋上護蓋板�����,改成排污渠。地面以上則隨時間自由堆積而成一條狹窄街巷����,以及簡易木結構穿斗建筑形成的棚戶��。

地塊中現存的農貿市場

拆除現場的棚戶區之后�,設計師做的首先拿掉護蓋板��,把水渠重新改為可觀賞可親近的流水,從而激活整個商業街區。而兩旁的一系列建筑���,就如一幅長卷般隨之徐徐展開。

貫穿地塊的護城河夜景

在這里,商業空間化整為零����,各個片區被賦予不同的建筑語匯����,以及與當地傳統文化有關的名字���?�!眽艄P生花“�,”缽子菜館群落“���、”醉月樓“����、”絲弦劇場“�����、”大千井巷“……豐富的空間群落��,如同一個文化藝術主題公園����,大大增加了游玩的趣味性���。起個好名字并不難��,但如何與優雅的建筑語言達成一致����,這才考驗建筑師的功力�。

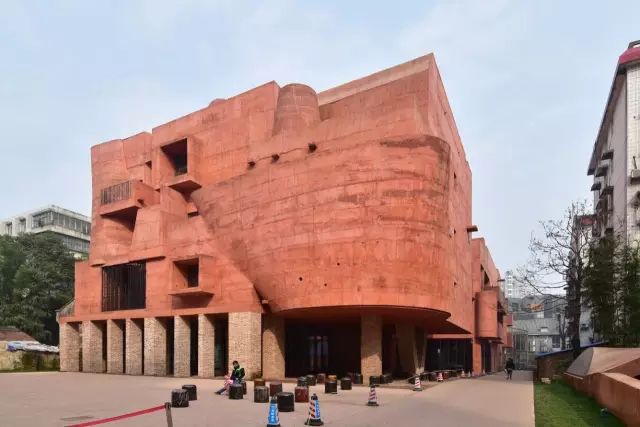

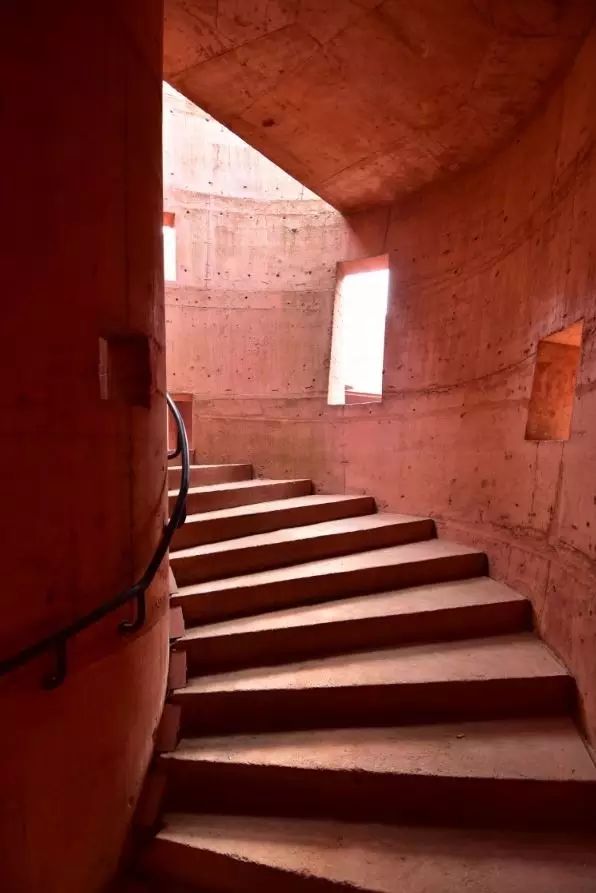

紅色的缽子菜館,大膽用色讓人不由得聯想起墨西哥建筑師巴拉干的彩色房子(也是辣的顏色)。還未施工結束的中庭��,上下各層通過一個變截面的樓梯筒連接起來��。延伸到屋頂的風井���、樓梯間等�,用雕塑的形態向本地傳統的缽子菜碗致敬�����,并形成了豐富的屋頂平面和空間。里面真的有正宗湘菜吃����!替怕辣的人惋惜��。。����。

缽子菜館外立面

缽子菜館 空中俯瞰屋面和中庭

缽子菜館 光井下的花園

缽子菜館 螺旋樓梯

葫蘆口廣場是整個街區空間序列的開端。它的平面形態猶如一個葫蘆����,一百米長的弧形瓦屋面之下是高層住宅的裙房��,而圓弧中點是整個綜合體中最大的特色餐飲店——醉月樓。

葫蘆口廣場�,連續的瓦屋面和后面的回遷樓

在這里����,四米的水岸高差通過環形臺階系統化解,創造出親水的機會����。每天定時工作的噴霧設施���,將人們從各處吸引到水邊,感受在水霧中行走的詩意���。

精心布置的水面植被和小舟

大臺階化解了四米高差��,形成豐富的空間效果

人工水霧營造出的夢幻場景

最有意思的是尼莫橋���。它橫跨水路上方,采用混凝土箱形結構�����,上落傳統木構風雨篷。檁條中間一根對角曲梁���,兩側檁條燕翅式展開,下看有如鷹翼����,遠看黑色老瓦因曲梁的彎轉有如片片魚鱗�,猶如小魚“尼莫”�����,故起名“尼莫橋”�����。為了找到正脊的曲梁,木工在山里選定一棵大歪脖樹�,用兩天半的時間從山上拖到山下���,運到常德,按設計要求的曲線刨出���,補足空缺后立到了橋上空中。現場問過歪脖樹老兄,它表示在此生活愜意的很。

尼莫橋

主創設計師之一的何勍�����,不僅是建筑師,也是一位詩人。當我們說“文學殺死了建筑”時���,卻從這里的建筑中看到了文學素養帶來的可感知的詩意。這詩意不僅僅存在于建筑師的語境中,也存在于當地人����,尤其是普通人的生活哲學里�����。這樣的建筑,才是有生命力的、吸引人的。我相信�����,這也是楊麗萍把“孔雀窩”設在這里的一個最重要的原因(四月即將盛大開業)。

商業的核心����,其實是人性����。

02/ “回遷”而非“拆遷”�? 而且還是“100%”?

從商業街出來����,我鉆進旁邊的高層住宅,探訪何老師所說的“回遷房”。

老西門項目所在地,本是一個破舊棚戶區。在舊有的印象里����,這類項目可以歸結為"拆遷”兩個字�。原來的居民會被全部撤出���,獲得一筆補償費���,搬到陌生的街區�����,和陌生的鄰居一起,開始新生活��。與此同時,他們對曾經家園的記憶�����,會越來越模糊,最終只剩說不清道不明的鄉愁���。

但在這里,主創建筑師曲雷和何勍卻給出了一個完全不同的方案:100%回遷�����。所有的當地居民��,都能夠在改造后的街區里分到一套自己的房子����,不用離開生活多年的地方����。

歷史視頻截圖,設計師提供

曲雷說:“我們一直反對在城市的建設過程中�,將一個區域里所有的人都遷到一個非常遙遠的地方去���。他們雖然住在這些很臟很亂的小巷子里��,但他們幾乎是夜不閉戶的�。鄰里之間關系非常和諧����。好多年共同生活在一起,每天見面��。我們在設計中��,希望讓這種生活還能存在?��!?/span>

歷史視頻截圖�����,設計師提供

然而,考慮到項目所在地塊十分狹長���,并不適合改造全部改造為住宅;而開發商的改造目標又是商住綜合體�����,留給住宅的空間并不大。那么�����,怎樣的設計才能在在有限的空間中容納100%老居民住宅����,提供部分新居民住宅,還不影響商業空間的效率����?這成為本項目我的第二個疑問。

三幢高層住宅中的其中兩座

不同于普通高層住宅一梯四戶的平面形式,回遷高層采用了外廊交通模式。居民們在上上下下的過程中���,有更多的機會和鄰居見面����。而這種平層的交通空間�,又盡可能還原了曾經的街巷生活方式��。

回遷樓外廊,將用地利用率最大化,同時提供了公共空間

每層的外交通廊

另一棟高層中��,每隔6層還設置了一個空中花園����。它們成為這里的居民共同生活的交流場所。

俯瞰空中花園

從電梯廳看空中花園

高層裙房屋頂��,做成了一個生機勃勃的花園。孩子們在這里奔跑、捉迷藏,父母們也能夠安心地留孩子們在熟悉的環境里玩耍����。

裙房屋頂的花園,孩子們在捉迷藏

這個社區的核心位置����,設計師做了一個社區中心?���!吧鐓^中心應當是溫暖的����,帶著歷史的印記�,有人文的情感和記憶���?��!苯ㄖ熀蝿瓦@樣說。我在場地周邊看到了許多當地的老房子�,尤以紅磚紅瓦居多�。而社區中心的設計也用同樣的建筑材料,從而回應了歷史文脈����。在功能上���,則設置了書法�����、國學和棋室等課外學堂��,真正成為了社區文化核心。

場地周邊優雅的紅磚房子,成為建筑師靈感的來源之一

從回遷樓外廊俯瞰裙房和社區中心的屋頂

社區中心的內院�����,木料均從老房子中拆下重新利用

從小區大門看社區中心入口

“希望這些老鄰居,還能在一起繼續聊他們的天兒,繼續跑他們的胡子���,繼續過他們的生活。”曲雷老師如是說。

原來�,這房子生下就老了

仿佛我沒有褶皺的臉內心滿是傷痕

這世界生下來就已洪荒歷盡

更不必說水中望月臨淵羨魚

——何勍

窨子屋博物館立面

在大拆大建的中國城鎮化過程中,無數傳統建筑被無差別拆除���。但建筑本體的拆除并不是最可怕的;最可怕的是傳統工藝整體被現代建造技術代替�,工匠幾乎成為被遺忘的職業�����。我們的建造文明和歷史,到了非常危險的邊緣�。

在整個參觀過程中特別重要的一個節點——窨子屋博物館����,是設計師“傾注了最多心力�、希望能夠對傳統建筑和技術進行保留”的地方。

建筑師具體是怎么做的呢�?是否又是我們生活中常見的仿古風情一條街����?這是此行我想探訪的第三個問題�����。

窨子屋博物館立面

窨子屋是湖南本地曾經非常常見的一種建筑樣式,外圍方正����,中間一方天井叫做窨子����?!斑@方院落,就構成了我們和天地之間的一個對話的場所��。外面的世界不管怎么紛紛擾擾�����,回到家里,需要一個溫暖的內核?����!钡诔5卤镜?����,所有的窨子屋都被拆除了���,因此才有了在老西門用傳統工藝建造一個窨子屋博物館的想法����。

常德最后一間窨子屋�,拆除前舊照,由設計師提供

常德最后一間窨子屋�����,拆除前舊照,設計師提供

設計師從未做過這種房子�,也沒有找到設計過這樣房子的合作者���。只能自己邊設計����,邊研究����,邊實踐�����。設計圖紙只是一個大的框架�。在具體細節和內部安裝時�,是集合了許多傳統工匠一起完成的。為了保證整體呈現�,他們在江西找到了大空間所需要的巨大木料�;在桃園找到木匠��;從東陽請來木雕大師�。從屋面瓦片的排布到排水口的形式��,所有細節都是對于傳統祖先建造智慧的學習和傳承�。但他們的學習又不是簡單的照搬��,當中考慮到了所有現代居住的要求��,防水、保溫、隔音,一切都是挑戰����。

窨子屋博物館的天井

窨子屋博物館內走廊

窨子屋博物館����,天井望向餐廳

比如����,他們在樓板下專門設置了電線����、管道夾層�,從外部看不到,卻保持了傳統的室內效果�。而所有現代建筑規范要求的消防��、風口等細節,更是小心翼翼�����、優雅地呈現出來�。

除了作為建筑博物館供人參觀之外也是蘭博基尼精品酒店

窨子屋博物館 天花做法

曲雷說:“希望這個房子從整體氣質上是一個通過時間和歷史傳承下來的一個建筑�。這才是我們對歷史的最好回答?�!?/span>

這不是生活中常見的仿古表皮�。相反,這是一次從內而外的歷史重生����。

傳統技術和現代功能的完美融合��,造就了一座“生下就老了的房子”。-

建筑的獨特魅力�,在于它的現場感和瞬時性�����。這次走訪中的很多感受��,都很難通過照片和文字來描述。那些在水霧中漫步���、在天井間穿行����、在街巷中閑游的快樂,去了現場才知曉�。而傳統建筑細部和現代功能交織的獨特匠心�����,也只有當你走近了,用手去觸摸����,才能真實體會����。

葫蘆口廣場的夜間表演

夜游老西門的當地人

對商業建筑來說,功能性(商鋪的高效使用����、吸引購買人群)一定是甲方最關注的問題���。而在這最基本的目標之上實現建筑的詩意�����、對歷史的尊重、對社會的回饋��、對文化的傳承��,則是建筑師孜孜以求的目標。

當我們看慣了大中庭��、曲線樓面���、霓虹閃耀的玻璃幕墻商業建筑��,相信老西門文化商業街為我們指出了一個新的方向�����。

生來就老了的房子,在湖南常德,靜靜等著你。

水街入口

醉月樓

主創設計師介紹

曲雷

中旭理想空間工作室主持建筑師�、曾任北京主題工作室合伙人及總建筑師��、加拿大H/Q設計公司設計總監、加拿大B+H建筑師事物所建筑師、深圳華森建筑設計與顧問有限公司及建設部建筑設計院建筑師

何勍

中旭理想空間工作室主持建筑師���、曾任加拿大H/Q設計顧問公司總裁、北京主題工作室合伙人、加拿大Y+W建筑師事物所及加拿大Kirkor建筑師事物所建筑師、廈門大學建筑系講師

老西門項目獲得獎項

2016年1月����,第二屆文化部中國設計大展:老西門的重生

2016年9月30日����,常德窨子屋博物獲第十六屆中國建筑設計學會建筑創作金獎

2016年12月6日���,常德老西門綜合改造獲第四屆中國建筑傳媒將社區貢獻獎提名獎

發文編輯|Dipo

審核編輯|Linqi

*本欄目文章為作者個人觀點��,不代表平臺觀點和立場

版權?建道筑格ArchiDogs�,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題����,請聯系media@archidogs.com����,我們將盡快妥善處理�����。

"/>

"/>

"/>

"/>