"/>

"/>

"/>

"/>

英國注冊建筑師ARB(UK)

香港中文大學建筑學院副教授,建筑學碩士課程主任

Condition_Lab負責人

曾于英國建筑聯盟學院,首爾大學任教

曾任赫爾佐格德梅隆事務所主創建筑師

高步書屋項目獲得2019年WAF世界建筑節建成項目之城市與社區組最佳作品( Completed Buildings - Civic and Community)

坪坦書屋入圍2022年WAF世界建筑節建成項目之學校建筑組(尚未進行最佳作品評選)

Peter W. Ferretto是香港中文大學(下文簡稱“港中文”)建筑系副教授,同時擔任建筑碩士課程MArch的主任。他自2014年加入香港中文大學建筑學院后就持續開展對香港本地社區生活和湖南侗族建筑的研究工作,其團隊Condition_Lab(https://condition-lab.com)近幾年設計建造的書屋系列項目則屢次獲得世界建筑節(World Architecture Festival)公民與社區類(Civic&Community)項目最佳設計獎、WAF世界建筑大獎等國際獎項。

Peter W. Ferretto曾作為職業建筑師在歐洲訓練和工作,后在多地高校進行建筑教學。我們好奇于其輾轉世界多地教學時是如何調整并適應不同的文化和學生背景的?以及他為何如此堅持參與中國鄉村的少數民族建筑建造?在兩個多小時的暢談中,Peter慷慨地展示了過去十幾年珍藏的教學記錄,甚至拿出了25年前自己申請本科的作品集。我們希望這份訪談錄展示出的對后代學生的期望和培養邏輯能帶給高校和建筑學子一些新的啟發和指引。

01/ 求學與職業建筑師經歷

█ 您出身于意大利,先后在歐洲不同的城市完成了您的建筑求學,這些經歷如何塑造了您?是否影響了之后的職業發展?

P: 我生長于意大利,這是一個文化底蘊厚重的城市,到處都是羅曼式、巴洛克風格的建筑,某種程度上幼時我一直被建筑文化所包圍。我父親對藝術感興趣,小時候,父母總帶我去看與文化相關的東西,比如去法國看十多個哥特式教堂,這些都潛移默化地影響著我,十五六歲時,我就想成為一名建筑師。

我本科就讀于英國利物浦大學的建筑學院,出于對建筑的興趣,我常常泡在學校。與法國厚重的建筑文化不同,英國城市讓我更加輕松,二者的巨大差異讓我開始重新思考建筑和城市以及生活的環境。在學校我遇到了特別好的老師,他教會了我很多建筑學的基礎,跟我講我原先不知道的意大利建筑師的故事,比如吉卡洛·德·卡洛(Giancarlo De Carlo)。1993年我在念本科時,他得了英國皇家建筑師協會的金獎(RIBA Royal Gold Medal),再比如瑞士建筑師Mario Botta,這些人都對我沖擊很大。

在巴黎工作一段時間后,我去劍橋讀研究生(注:英國的RIBA part 1畢業后要有一年以上的工作經驗再攻讀part2)。我的老師埃里克·帕里(Eric Parry)是一名非常優秀的建筑師,也是一個好老師,他讓我做我想做的事,讓我做我自己。也是他教會我如何當一名老師:我認為教育是要給學生自信,而不是把自己的設計理念強加在學生身上。

█ 畢業后,您在赫爾佐格德梅隆事務所(下簡稱HdM)的職業建筑師經歷對您之后的選擇和工作模式有很大的影響嗎?

P: 我認為HdM更像是一個建筑學院,與港中文現在的研究生Studio的設置非常相似,共有12個Studio。不同的Studio有不同的團隊和項目,項目所在地各不相同:巴西、非洲、俄羅斯、瑞士等。員工可以輕松地在不同的組里交叉和工作。在這里,圖紙并沒有那么重要,模型是更重要的,模型不只是一個表現手法,而是一個學習的方法。這其實是很激進的,而且從根本上改變了我之前的理解。HdM項目需要我們做不同的實體模型,我們通過模型思考設計。

我其實很少提這段工作經歷。在HdM就像是家,有的人離開了還會回去,而我離開了家就過自己的人生了。

▼注:Peter完成的重要作品之一 Caixa Forum位于馬德里 https://www.gooood.cn/caixaforum-madrid-by-herzog-de-meuron.htm

Caixa Forum. Credit: Duccio Malagamba

? Peter W. Ferretto

02/ 不斷發展的建筑教學法

█ 您在倫敦、首爾、香港的建筑學院都當過老師,能聊一聊不同院校的教學過程的異同嗎?

P: 首先每個學校都有各自的文化,AA、首爾大學和港中文這三所學校有不同的文化背景。學生也很不一樣,作為老師,想在不同的地方用同樣的方式去教學是很難的,我必須適應環境做一些改變,但教學方法的核心和價值是可持續的。

我去AA之前沒有一點教學經驗,且在AA有很多優秀的建筑師,當時的壓力很大。我在教學里融入了我在HdM的工作方法,比如模型制作,區別于工作利用模型模擬建造,我教學生用模型講故事,這也讓我創造出一套獨特的方法,并非用模型去設計建筑,而是去創造空間進行敘事。曾經有男生做了很多會動的模型去講述一個旅館的故事,還有學生改造銀行等等。總之所有的故事在最后都會通過模型進行表達。我也將這套方法帶到了之后的韓國首爾大學。

Peter所指導的AA學生制作的模型

? Peter W. Ferretto

在我看來韓國的教育系統是非常僵化的,例如如果我去問學生什么是空間?由于他們早都看過柯布西耶的案例,所以會重復案例中的答案。但我不想要這種相似的東西,在首爾大學我不太信任案例學習在教學過程中起的作用,我的目標就是把那里學生們僵化的思維打破。我想讓學生忘記“設計”空間,所以在大二學生的課程里我讓他們用鑄模(casting)的方式做模型,從而自然而然地考慮空間。當我們開始做鑄模,學生開始真正探索什么是空間。有人用炭筆畫畫,有人觀察不同的空間。那些大二同學的作品對我來說超級有趣,不是因為它們多么漂亮,而是新的思考方式。當然繼續深入做下去這些也都變成了建筑項目,但我強調的點是讓學生重新理解空間。我總是跟學生說“go!”讓他們做自己喜歡的設計。當然最重要的是讓他們回到建筑的DNA里,對我而言就是——空間。也是在韓國首爾大學,我開始對教學方法感興趣。

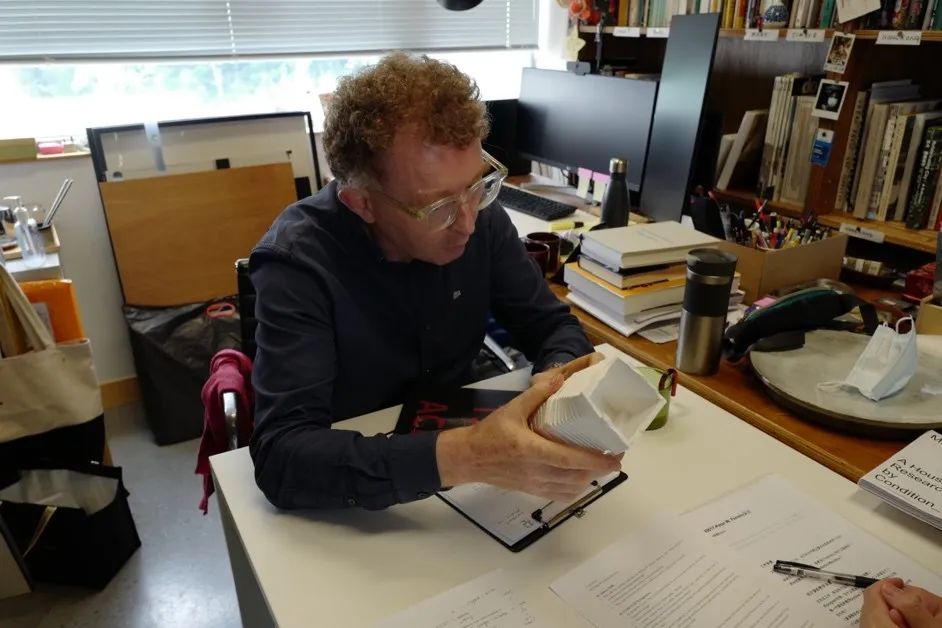

Peter展示當年的韓國學生Casting模型

? Peter W. Ferretto

(注:這是一個大二學生用石膏澆筑的模型,這里面是有樓梯的。要澆筑出這個模型,學生要做一個相反的模具,要計算設計這個樓梯的臺級,也要想辦法怎樣把模具從模型里拿出來。)

█ 您在港中文做建筑碩士課程主任這幾年里,MArch項目有些怎樣的改變?

P:我相信課程是需要常更常新的,并非改成嶄新的面貌,而是需要不斷”校準”,也即適應變化。港中文的本科基礎教學很強,是由顧大慶教授設計的,他是一位非常具有影響力的老師。港中文研究生的建筑教育更像是本科的延續,以設計中心。在我擔任建筑碩士課程主任之前,MArch項目中每位老師帶三名學生做一整年的畢業設計,學生可以自由選擇他們畢業設計的方向 。

我認為本科和研究生應該是不一樣的,研究生階段更應該讓學生打開眼界,學習更深層次的東西。世界上大部分的建筑學院基本都是學期制,一個學期一個studio,英國的系統里有一整年的studio,我覺得長周期的studio是很有用的,而且我們的MArch項目本來第二年也是整年的設計課。所以我就想讓學生花一年做兩次studio。第一次他們以嘗試為主,第二次就能做得好。

另外我們在思考教學方式時,重點考慮中間段的學生。過去的教學模式是由學生自由選擇設計主題,這需要學生自主界定問題(Criticality),為了界定問題,學生需要找精確化問題(Specificity),這對于能力處于中間段的學生有一定難度。因此我們讓導師提供更明確的題目,做更多的限定。我們通過改變框架讓學生們的畢業設計(thesis)更落地。如果說以前的課程設置更偏向研究(research)和提問(question),現在的設置更偏向實踐能力和創造力(creativity)。

█ 我們剛剛參觀過今年的港中文MArch畢業展,并留意到了您的studio是關于本地的匠藝(craftsmanship)。為什么您選中這個話題呢?這個新話題會延續到明年的studio嗎?

P: 作為March的項目負責人,我需要保證studio的多樣化。我認為很重要的一點是不要將自己對建筑的理解加到他人身上。建筑學本身就是很寬廣的學科,所以應當允許大家做不一樣的題目,從而達到多元化。今年我們的小組有的偏向數字化、有的注重建構技術的、有的對人工智能感興趣、還有研究島嶼、城市的,非常多元。我認為如果讓一個負責人去制定統一的題目的話,這個建筑學院就會很僵硬。

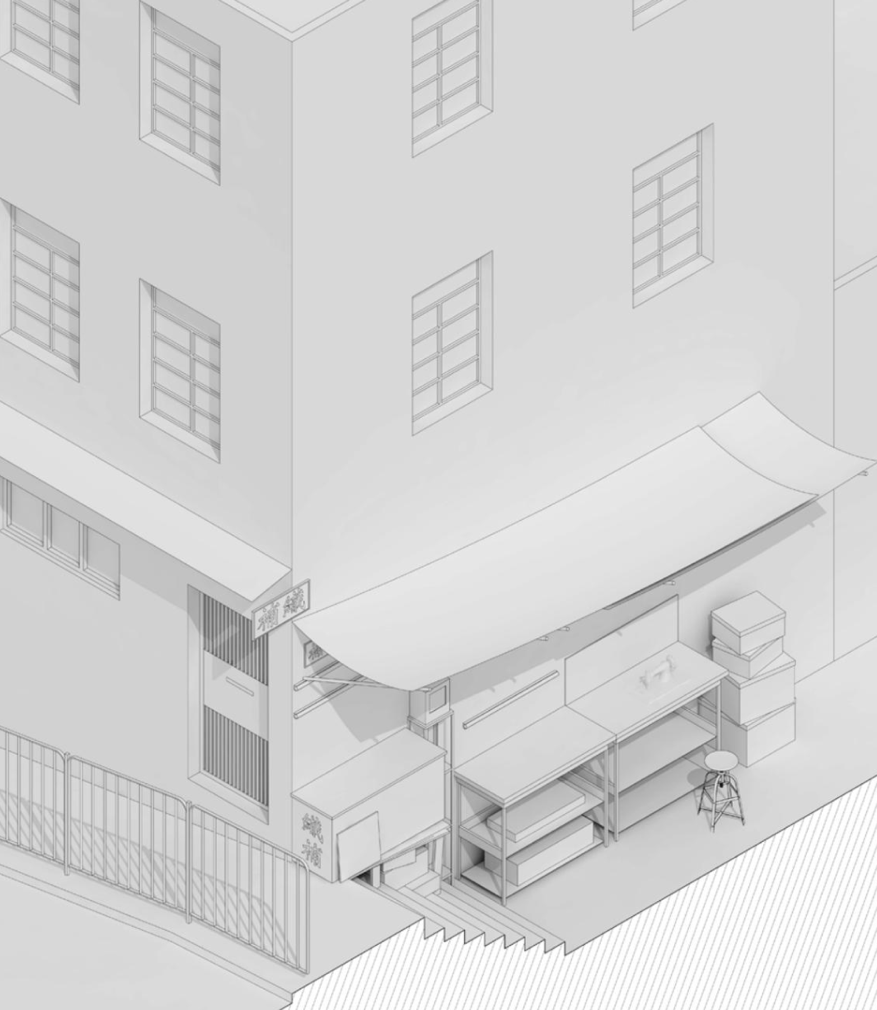

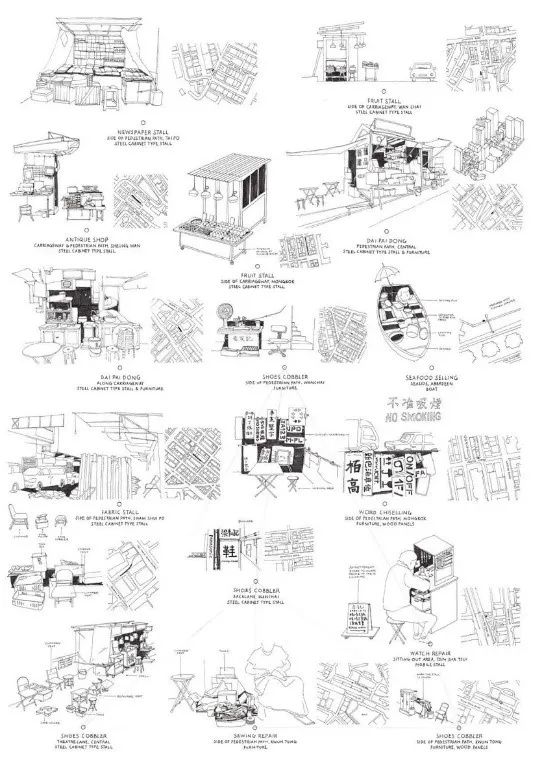

我的studio是“craftsmanship“(匠藝),這個話題并非來源于我對教學的思考,而是來自于我對研究的思考。同時做香港的“craftsmanship“也有很實際的原因,因為我之前的大部分項目來自中國大陸,那些項目中的 ”craftsmanship“非常有趣,值得探索的東西很多,且項目實現的可能性很大。之前我的一個基于香港的研究項目”城市間隙“(Urban Pause)做了三年,我們在城市里尋找這些剩下的空間(residual),所有的這些地方我稱它們為conditions。圍繞這個主題我們做了設計studio,也有建造的成果等等。

“Condition”

? Peter W. Ferretto

另外我個人對手工制作很感興趣。當你漫步在香港,會發現“craftsmanship “這件事是有跡可循且十分常見的。比如用竹子搭棚、做蒸籠,比如有工匠為寺廟做一些手工藝紙扎,還有很多自發的、日常的手工搭建的小空間。之前也有很多學生做過相關的碩士畢業設計。我想”城市“和“craftsmanship “這兩個加在一起作為題目會很有意思。今年我們的studio基于我常用的對城市的觀察方式探索“making”的定義。

Peter所指導學生對香港街頭民眾使用的小空間的研究。

? Milly Lam Man Yan

我知道大陸很多建筑學院里,建筑學的研究和教學是有嚴格的范式。而我我不想有一個“路線圖“(roadmap),因為跟著路線走的話,大家很難發現既定之外的東西。我的studio近三年里的主題分別是侗族建筑、香港的城市、匠藝。

明年我想做非洲項目,首先短期內很難回大陸延續之前的項目,其次目前我們的團隊在做很多社區參與的項目,若在非洲做社會參與性質的項目,我們將會產生更大的影響,建筑師在那里需要做的事情將不從形式出發的,而是從需要出發,這樣建筑師可以做很多真正有意義的事情。在大部分地區我們做設計是為了甲方,或者只是紙上建筑,我想做真正的建造,這是我想去非洲的原因。另外我永遠對新的事情感興趣,非洲會有一片新的東西在等待我們。

█ 您特別在乎和想要培養學生什么樣的品質?

P:我認為研究生的項目里最重要的是教會學生如何去思考問題。如果這個能落實,其余的事情就很簡單了。首先,老師要跟學生建立聯系,尊重他們,給他們空間和自信。在研究生階段我不想教學生怎么去畫一個剖面,或者糾結哪個建筑作品好或不好。我想和學生進入關于建筑學的討論,面對現在正發生的事情的討論。因為他們作為建筑師的旅程將會持續30年以上,而碩士是他們開始這趟旅程前的最后一站。所以我覺得在這時候讓他們去思考什么是建筑學、建筑師的未來、建筑師的社會責任等問題非常重要。建筑師不只是做房地產項目或商業項目,建筑師也可以去發現復雜的問題并解決問題。

現在我每年都會看到大約400份申請碩士課程的作品集,其中一半來自大陸高校。這幾年事情逐漸變得令人難過,因為所有的作品集都看起來很相似。我覺得每個學生應該有自己的身份,有自己的想法,而不是復制。這就是為什么我認為學生尤其是中國學生的要培養自己的信心和能力,敢于以不同的方式來表達自己的想法。我希望看到是很個人化的故事,而不是模仿BIG的空洞的圖紙。1997年我申請本科時,其實完全并不知道該在作品集里放什么。所以我交了很厚的一本,其中有我去旅行的照片,有我寫生的草圖,甚至還有我給我妹妹拍的照片。我希望展示我對建筑和城市的理解和思考。當然我不是說這就是標準答案,但我希望看到真實的人和生活。

█ 我完全理解您希望學生學會觀察、思考。但從我的教學經驗來看,其實讓學生學會自我思考是很難的。您有什么特別的訓練或方式來實現嗎?

P:這個問題非常重要。我覺得建筑學教育的方法有很多種,但我要告訴你的是第一步,即培養學生觀察的能力。我認為設計的第一步就是觀察。以我個人的經歷來說,我一直在我無法說當地語言的地方生活。在韓國和香港我完全無法和當地進行語言溝通,所以我跟當地的社會會有一些脫節。我爸爸曾經說過,人只能在能看懂報紙的地方生活。顯然我在韓國和香港是做不到的,所以我只能觀察,到處去看、去嗅,以了解我身處的環境。學生去觀察周圍的事物之后,他們就可以提出問題。問題本身不難,但當這個問題結合觀察就不一樣了。例如,為什么特定的寺廟會出現在特定的地點呢?在香港經常會在一些奇怪的地方看到廟,比如房價很貴的中環大廈群腳下。當提出恰當的問題,就會找到答案。路邊突然有一座廟但是周圍沒有村落,是因為土地被開墾,村子搬遷,但廟被留了下來。這個廟就是歷史留下的痕跡,也是當時這個地方的人留下的記憶。就像這樣,我不是跟著地圖去觀察一個地方。在首爾的時候也一樣。我曾經做過一本書,是關于怎樣觀察首爾這個城市的。

Peter基于對首爾的觀察而出版的Place/ Seoul

? Peter W. Ferretto

剛開始觀察時我沒有寫任何的文字,只是通過拍照去探索。你知道嗎,首爾這個城市有超過7萬個基督教教堂,這比在世界上任何一個城市包括羅馬都多。但首爾的很多教堂看起來都不太像我們認為的教堂,有的看起來是辦公樓,有的是一座塔,有的是倉庫,有的是磚砌的,有的是在韓國老住宅區里的哥特式教堂。在進行了很多的觀察以后,我才開始寫關于這些教堂的思考文字。

我也審評過很多博士論文,看到很多人只是一直重復別人說過的話。我覺得對建筑師/設計師來說,發現不尋常或者說發現事實是至關重要的。所以對學生來說,觀察、提問、做模型這些都很重要。這并不是那種很嚴謹的配方,但把它們放在一起就非常有用。最重要的是,要尊重學生,不要把自己的想法強加在他們身上。很多建筑系的老師都喜歡強加自己的設計理念在學生身上。對我來說,即使學生做出來的作品像粉色的香蕉或者藍色的蘋果也都可以,因為我想讓他們體會學習的是設計的過程。

03/ 設計與研究 - Condition Lab

█ 您的工作室Condition Lab是如何將教學、設計、和研究結合的呢?

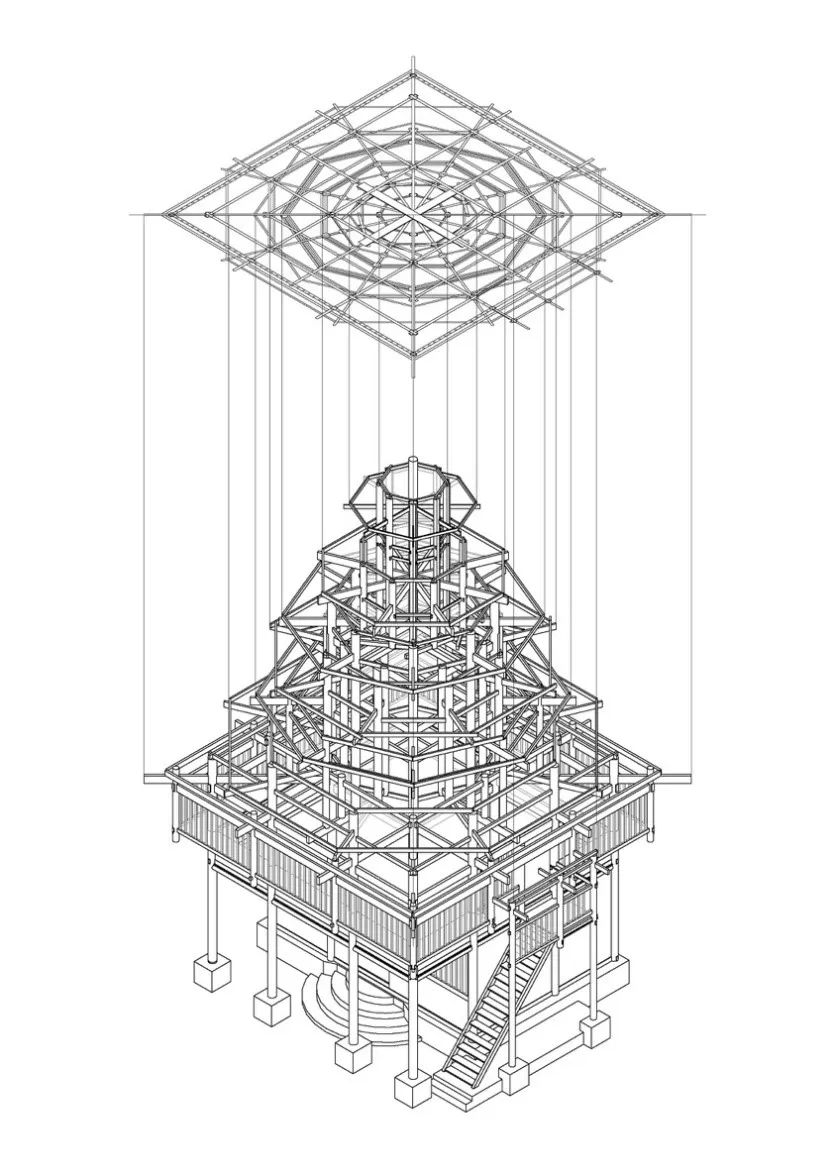

P:在香港是不可以一邊做老師一邊開自己的事務所,學校不接受。所以剛開始時我不知道怎么處理研究和設計的關系。這個時候就要擁有敏銳的嗅覺,還要冒一點風險,我的一個冒險就是去廣州訪問。我在那里遇到了一個教授,并去參觀了她的Lab(實驗室)。在那里我第一次看到侗族建筑木結構的模型。

龍姓鼓樓模型

? 劉紫薇Paula

雖然我那時完全不了解侗族建筑,但我覺得真的很有趣,我很相信自己對事情的第一印象。我原本對中國的理解就是很大、很快速發展起來的城市,而對這些我是很沒興趣的。之后這位老師邀請我一起去侗族村寨考察時,我真的震驚了。因為在那里我看到了真實的生活,看到了建筑是和人的生活息息相關的。

此后我每年會在那里做暑期工作坊。突然間,我的教學、研究和設計都結合在一起了。我也盡力把它們之間的邊界模糊掉,所以它們是有機結合而不是獨立的。設計自己工作的方式也同樣很重要,我自己教學的方式會和研究有關。但需要特別注意和維護的一點是,學生是來學習的不是來做研究的。我想建筑學院有一個很大的危機,就是這么多年來建筑的教學方式基本沒變過,比如我經歷過的教學法到現在還是一樣,或許接下來幾十年還會延續。我認為這不是理想的答案,所以我也在理解并試探新的教學法。我也希望改革傳統的studio,比如我下學期想做一個新的studio,學生不一定是要設計一棟房子,它可以是開一間公司運營,或是去建造。

█ 所以您將自己的工作室命名為Condition Lab?來暗示這不是一個傳統的建筑工作室。

P:我在首爾的時候也開過自己的工作室,是以我的名字命名。后來我發現這種方式其實有點過時了。我不再認同大師事務所的系統,所以我想對它說“No”。而Lab(實驗室)也比較適合香港的高校背景,這不是為了盈利的事務所。

工作照

? Peter W. Ferretto

Condition這個詞是源于我在觀察周圍時總會發現很多“狀況”,我把這些“狀況”稱為“condition”。舉個例子,我在首爾時坐地鐵看到車廂里有人在賣菜,那是一個移動的菜市場。這個“condition”是超越了當時我對建筑設計的理解的,對我來說比像MVRDV這樣革新的事務所的設計還要更超前。而且Condition這個詞在英文是一個多義詞,當人們說我有condition,意思是我生病了,或者狀態不好。而當你說你要condition一件事,意思就是去調整和改變一件事。所以這個詞是不可以被簡單的定義的。有些人認為它是消極的,有些人反之,有些人則不清楚它是什么。condition也不是觀察,因為觀察是被動的,沒有自發的動作。但是Condition是可以主動的,它既是名詞和動詞。所以我選擇用它作為團隊的名字。

我和我的團隊也一直在思考,Condition_Lab到底是什么?因為特別的體制,我們得以做自己認可的項目,并且服務于那些需要設計來幫助的人。那到底什么是設計?對我們來說設計很簡單,發現一個問題(Problem),然后有想到達到一個目的(Purpose),就有了設計。于是我們就有了這個看起來有點傻的公式:Design = Problem + Purpose。但是你要意會到在這個語境下,設計不是為了設計而設計。在建筑學院里你會看到很多的作品是為了設計而設計,學生們很難意識到這個問題。他們重視漂亮的圖面,復雜精細的3D模型,但這些都是為了設計而設計的東西。因為他們沉溺在為了交出studio所要的成果的復雜操作中,而忘記了去思考,忘記了為什么要做這個設計。“目的”這個詞跟道德倫理有關,跟建筑師的責任感有關。我不想教他們技巧,而是教會他們如何去思考。

█ 既然有別于傳統事務所,而且設計研究是很重要的工作,那么您們的研究所關注的是什么?

P:我認為關鍵的話題即是社會參與(social engagement)。作為設計師我們想要像藝術家一樣的自由,但往往不能,因為我們總是要服務于甲方。建筑師的甲方不管是機構還是個人往往是社會中的精英階層,他們總是喜歡告訴我們必須做什么。所以大多數建筑師做設計的時候,都是在為精英服務。我則非常幸運能有這個教學職位,使得有機會幫助那些沒有錢的,通常不會成為建筑師直接服務的人群。

█ 設計課中學生能思考和工作的深度是很有限的,那么您如何控制研究在教學中的影響?

P:當我有一個想法后會和學生探討其中有什么比較有趣的地方。我希望也借此給他們接觸到真實世界的狀況,一起探索一些他們沒有想過的東西。比如我計劃的非洲設計課會探索如何在當地設計有社會參與的建筑。可能有的學生會想研究材料,有的想成立診所。這都可以,我會盡可能地幫他們推動。這是一個“項目”,而不是說一定要是一個“設計”。

我們lab之前的一個項目做了一棵”書樹”(Book Tree)這也是書屋項目的引子。當時就是我的碩士學生們在設計課的工作中開發了這個項目。

Book Tree項目,位于中國香港美孚新村

? Peter W. Ferretto

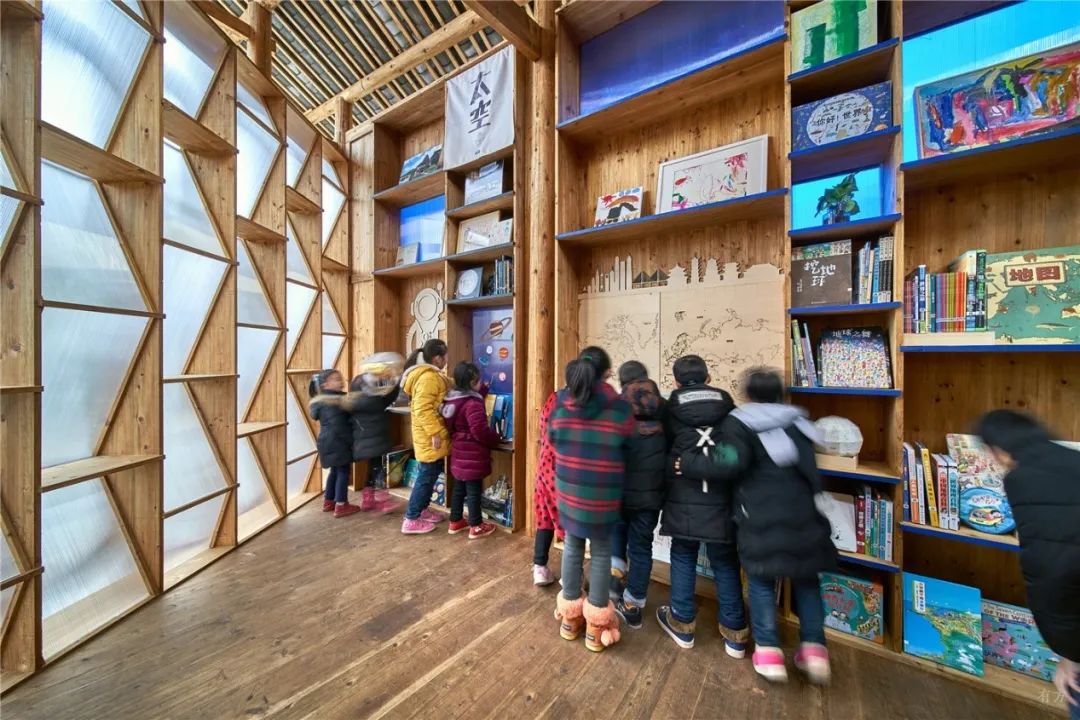

而后來我在湖南舉辦了很多次工作營之后,也在當地陸續完成了高步書屋和坪坦書屋兩個項目。這其實都是基于“觀察”當地的生活狀態和需求,以及尊重其本身的文化這些我會教給學生的設計前提下進行的。當然,這兩個項目都獲得了一些獎項的認可。但是在我看來當地村民對這兩座房子的喜愛和使用是更為重要的。

高步書屋,湖南省懷化市通道侗族自治縣坪坦鄉高步村

攝影:Leon 徐亮 ? Peter W. Ferretto

坪坦書屋,湖南省懷化市通道侗族自治縣坪坦鄉高步村

攝影:趙賽 ? Peter W. Ferretto

04/ 鄉村中的跨文化實踐探索

█ 為什么您從英國來,有世界級建筑團隊的工作經驗,但會對中國的一個少數民族的鄉村建造感興趣?

P:侗族村寨讓我意識到那些房子不只是物體,且是一種人們有歸屬并相信的文化。我也不想做讓游客為拍照打卡而去的網紅項目,我想靠設計去幫助別人。我認為自己的天賦就是可以發現并啟動項目,然后我需要擅長中期運營的人和擅長完結項目的人,這就是我們的團隊。之所以我關注侗族建筑,是因為在此以前我從未見過只用一種材料建造且能表現出人居生活狀態的建筑。通過歲月留在建筑上的印跡,在不同的建筑之中,識別到的一種統一的,關于地景和木材的美。因為我從來沒有見過類似的東西,所以這對我來說是非常強的沖擊。另外,很重要的一點是侗族村寨里能讓人感受到土地。在意大利,我長大的地方附近有一片與侗族村寨非常相似的地景。我不喜歡平坦的地方,我始終認為地景和周圍環境非常重要。香港很好因為它有很多山,我認為人還是要對土地有某種原始的感覺。

█ 您提到的“原始的感覺”是只存在于人與自然之間,還是您從村寨當中也可以獲得?因為您提到這些建筑和生活狀態是息息相關的。

P:我覺得這涉及到我們對建筑遺產的態度,而目前我覺得世界大部分地區,包括中國都對遺產的保育或者使用存在問題。人們往往做法都比較直接,比如把老房子變成一個博物館,或是改建成一個古今設計的雜糅。我并非建筑遺產的專家,只是個業余愛好者,但我知道如何觀察村民的建造和生活。我不想制作一個光鮮但虛假的村屋,而是在符合村寨的生活狀態的前提下對傳統建筑進行探索性的再詮釋。

█ 在中國鄉村推進項目應該和您之前的工作經驗完全不一樣,所以您如何進行項目控制?

P:設計并建造一棟建筑非常復雜且耗時,即使是這些小建筑。我之前在馬德里設計過一座非常大的建筑,大約耗資 4000 萬歐元。那個項目我們設計了每一處空間,制作了大量的模型,繪制了所有細節的圖紙。而我現在做的是確保參與建筑的人了解這個項目的真實想法,這可以讓我們繞過繁枝末節直接在最終效果上達成共識。

當你問這個問題時,我意識到在中國對建筑遺產有一種奇怪的態度。首先中國的遺產真是太棒了,但是人們與遺產的關系和我想的不太一樣,我不知道它是好是壞。我認為作為建筑師必須考慮我們對遺產的作用是什么。我堅信,這些遺產因被人們使用而具有活力,而當他們失去活力時即等同于被摧毀了。

這就是為什么在我看來,侗族建筑遺產最重要的價值是讓人們可以留在鄉村。而且我覺得越來越多的中國人都厭倦了太快的生活節奏。步伐慢一些,在不同的地方欣賞事物,大家的時間觀念也會改變。這就是為什么我對在這些村莊做設計如此感興趣,我希望讓它們保持活力。這也意味著當地人會為他們村寨的美麗而感到自豪。雖然我是一個侗族的“外人”,但是項目建成后大家都很開心,也讓當地人對本地的文化感到自豪。

我想現在很多建筑師都在尋找設計公式,而其實“建筑”可以通過多種方式來實現,有時甚至不需要建筑師。正如大多數侗族村屋都是村民們自己設計建造的,建筑師這個角色可能只參與設計了世界上五分之一或十分之一的建筑物。人們總是以我們不知道的方式進行設計,而我認為這些過去被忽略了的故事非常重要且有啟發性。

注:附Peter W. FERRETTO在YOUTUBE的演講視頻

https://www.youtube.com/watchv=txHlqyzMD7A&list=PLmgwwqYAvOrASUBDFSKMLrpAeyi2dZ6RL&index=6

訪談/撰文|Jiqing 劉紫薇 Paula 沈祺

校對|Jiqing 主編|栗茜

發文編輯 |Lqinie

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。