01/ 空間原型 庭院,檐下,圍合

要想了解一個建筑師的思想,最好是去看早期的作品,最好是沒有建成的,只存在于手稿或者圖紙上的,能看到本質,后來的作品可以是用來印證。

因此,我們將歸納,理解和分析張永和老師的一系列創作,嘗試著尋找他們的母命題,從而可以對這位“中國現代主義建筑之父”有更深刻的了解。

1960年代開始的后現代主義思潮,最大的命題是對“建筑能表達什么(the meaning of architecture)”的探討。比如Michael Grave對裝飾性建筑的人文主張,Peter Eisenman對建筑的抽象化推演,Bernard Tschumi認為空間活動的分層和序列對建筑的主導等等。

張永和老師的理論應與后現代主義思潮是平行的,這也解釋了為什么在他的寫作中援引的絕大多數是現代主義建筑師的作品而不是同期的。換句話說,從時間節點上來看,張永和老師的立場應是對現代主義的批判性思考。

沒有絕對的風格正是后現代主義一個顯著的特征,其他學科(尤其是哲學和語言學)和媒體(尤其是電影)對后現代主義建筑師的影響顯著,這些也體現在張永和老師身上。

從張永和老師的作文,圖畫和建筑中,我們從四個方面來看看:空間原型,空間敘事,建造邏輯和設計邏輯。

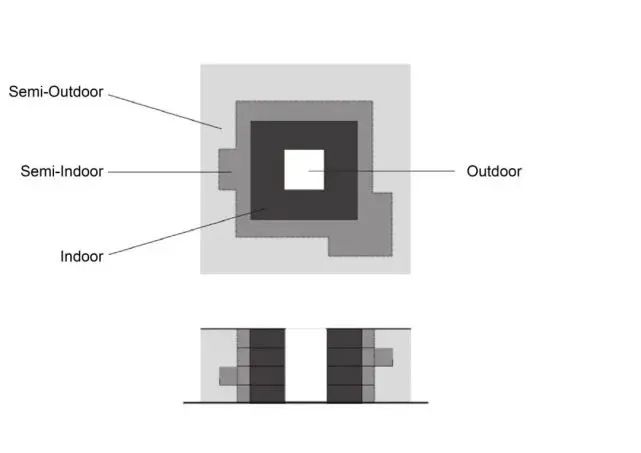

在張永和老師的創作中,空間原型主要包含了三大類:庭院,檐下,圍合。庭院空間和檐下空間被劃為東方空間,圍合則是反映西方現代主義影響的原型。

庭院空間是基于氣候和內向空間的思考。庭院構成的室外空間既適合傳統聚居的家庭與社會結構,也充分利用了天氣的優勢。而內向空間刻意降低了建筑的存在感,讓使用者專注于生活和自我意識的投射,在有限的空間里創造出無限的天地。

北京京兆尹素食餐廳 ? 舒赫

諾華上海園區實驗樓 ? 呂恒中

中國傳統木制建筑斗拱起到的作用之一便是保障屋檐的出挑,防止雨水落到柱子上。檐下空間則是基于這一傳統延伸的空間原型。在現代主義語境中,檐下空間的意義是模糊了體驗上室內外的邊界,形成過渡空間來釋放更多使用的可能性。

舍得文化中心 ? 存在建筑

嘉興雅瑩時尚藝術中心 ? 田方方

檐下空間概念圖

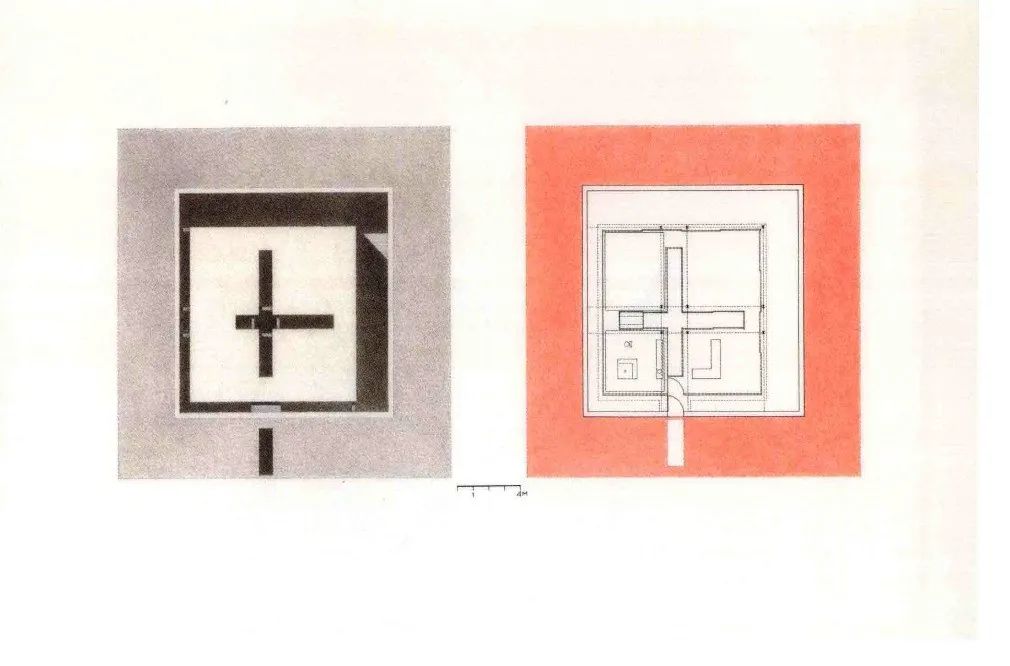

圍合空間和庭院空間有相似之處,但圍合空間中,“看與被看”是主導體驗。

“ 人主要通過看來認識空間之間的關系。反過來空間關系影響著視覺經驗。在窺視劇場中,我看到視覺經驗與空間關系完全重合:看和被看的經驗與看和被看的兩個空間。”

一方面,“看與被看”界定的是個人隱私與公共之間的關系,或是使用者之間相互的關系。通過水平方向上透明材質的使用,來定義空間的內向與外向,連續或者隔斷。

十字院宅,張永和,1990-1995

東錢湖大師工作室鳥瞰 ? 有方

另一方面,“看與被看”界定了與外界的關系。通過開孔,開窗,或者特定視角來“看”外界環境。這一點,庭院空間對此并不感興趣。

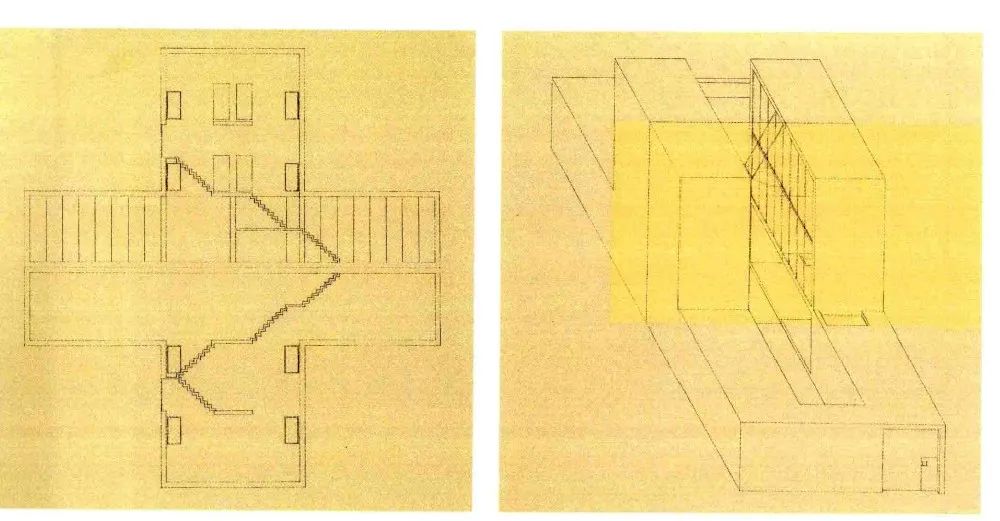

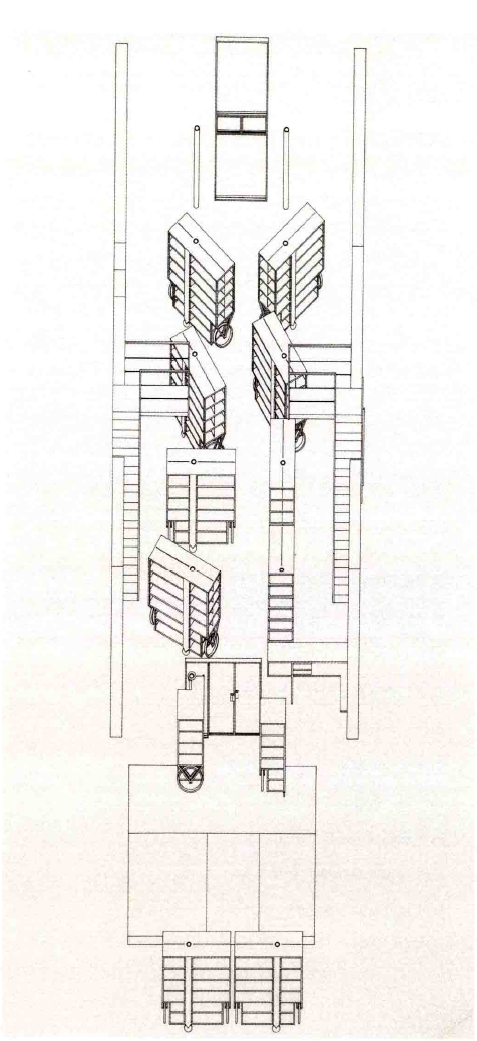

拉開院宅,張永和,1990-1995

東錢湖大師工作室一號宅 ? 有方

通過設定不同的“看與被看”的關系,可以制造出戲劇性的使用體驗。張永和老師在1991年設計的垂直玻璃住宅(2013年建成),是很好的例子。

垂直玻璃宅,張永和,1991

張永和老師對空間原型的思考不僅限于單體建筑,對于城市的空間原型提出的最顯著的是關于尺度和密度的思考。

提倡小尺度,高密度的規劃。在嘉興微型社區項目中,非常建筑打破常見的500米×500米的城市塊,分成40米×40米左右的網格,旨在降低建筑體量的壓迫感,創造一種城市體驗。

嘉定微型社區 ? 田方方

在城市空間原型中我們也可以看到前三種建筑空間原型的融合和應用,形成空間的連接與重疊。

嘉定微型社區 ? 田方方

小并非大的妥協,不是被動的,小是與大不同的一種經驗…連接與重疊都否定壓縮…連接與重疊意味著小城市中的空間應是靈活的,開敞的,小城市的組成不一定是有小公寓,小房間,小空間。靈活性是否暗示(極小)城市可能只有一個空間…或出現圍觀城市建筑學?

02/ 空間敘事 細節,媒介,時間

空間敘事是張永和老師十分關切的設計要素。在早期的寫作中,張永和老師多次援引電影作為一種敘事手段與建筑相比較,這一點很可能受到當時建筑大環境思潮影響。

“ 除了形象與語言之外,電影以平面空間與時間的經歷敘事。與電影比較,建筑具備除語言外所有的敘事因素,空間比電影更多一度。建筑敘事的可能性成為一個值得探索的問題。”

張永和老師的空間敘事的第一個線索是生活細節。他后來提出的“設計體驗”以及“人造環境是人們行為發生的舞臺,演員是廣大的使用者”這些概念的基礎,都是以生活細節作為空間敘事的出發點。

1985年在印第安納州的保爾州立大學建筑系教書時,張永和老師對其學生提出的對“生動的生活細節”的關注。收錄在《作文本》中來自黃士均的評譯寫道:

“他強調要注意事件和環境相互作用的細節…建筑設計者應當像小說家那樣深入細致地觀察生活;像人類學家一樣研究人們活動的每個細節及其意義,來仔細體察人們的活動與人造環境的相互關系。”

第二個線索是建筑作為媒介,將生活細節與環境的關系表現出來。這個語境下的建筑是廣義的:家居,裝置,構架等等。席殊書屋將自行車(或對自行車的記憶)與家具相結合,再巧妙地融合到室內結構里。可動的書架既有物體的獨立性也被賦予了組織空間的能力。

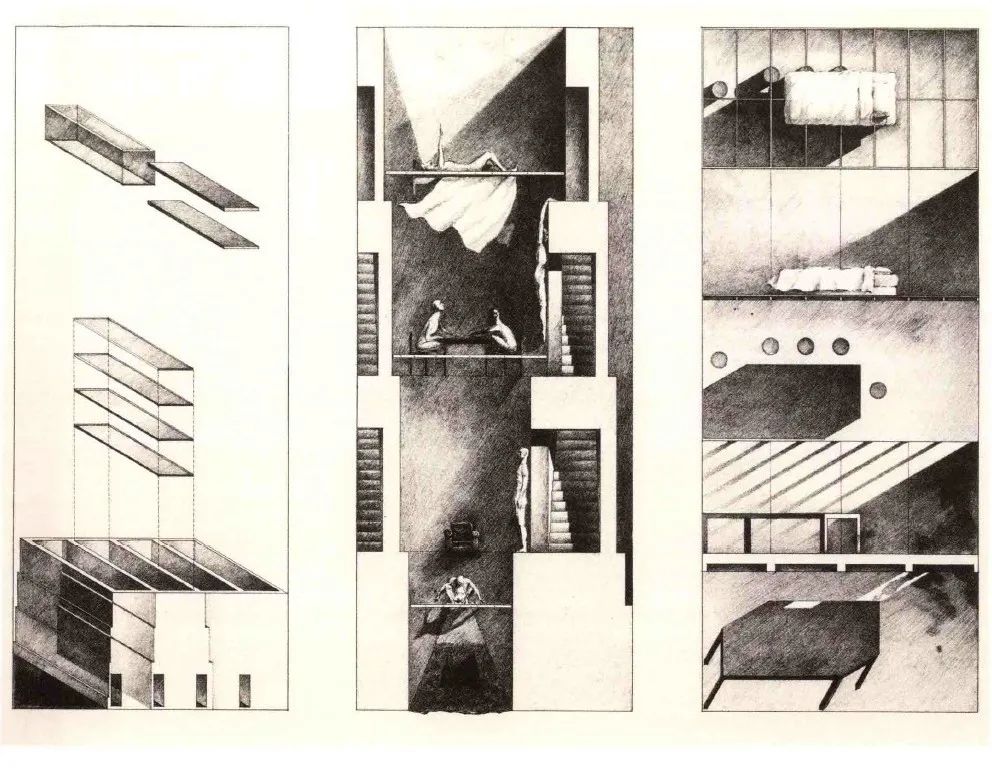

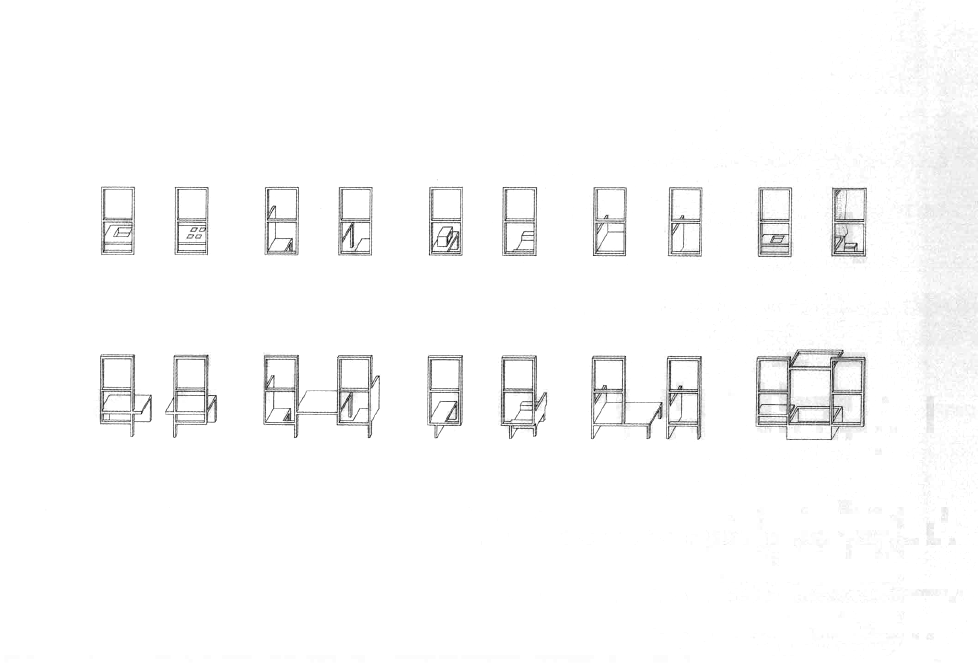

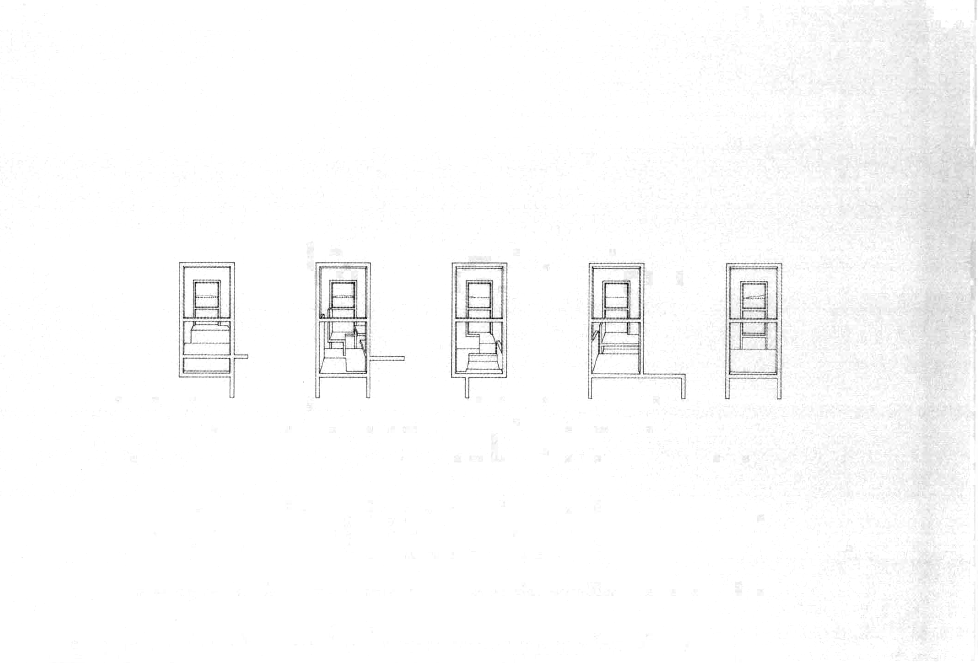

受電影《后窗》的啟發,張永和老師進行了一系列繪畫,對建筑立面,窗,家具和空間敘事能力之間關系的探索。

電影《后窗》

窗具,張永和,1989-1991

“ 壓縮空間成為展示空間的手段。視覺的需要創造了淺空間…一旦家具的輪廓浮現出在公寓外墻上,房間的功能隨之呈現于建筑表面,作為敘事者的窗框和敘事本身(窗內景象)便合二為一。”

2017年于上海舉辦的“尋找馬列維奇”的個展,也是在探索建筑作為媒介來將人與環境關聯起來。

張永和個展的5組裝置,用當代建筑語言“尋找”經典空間理念

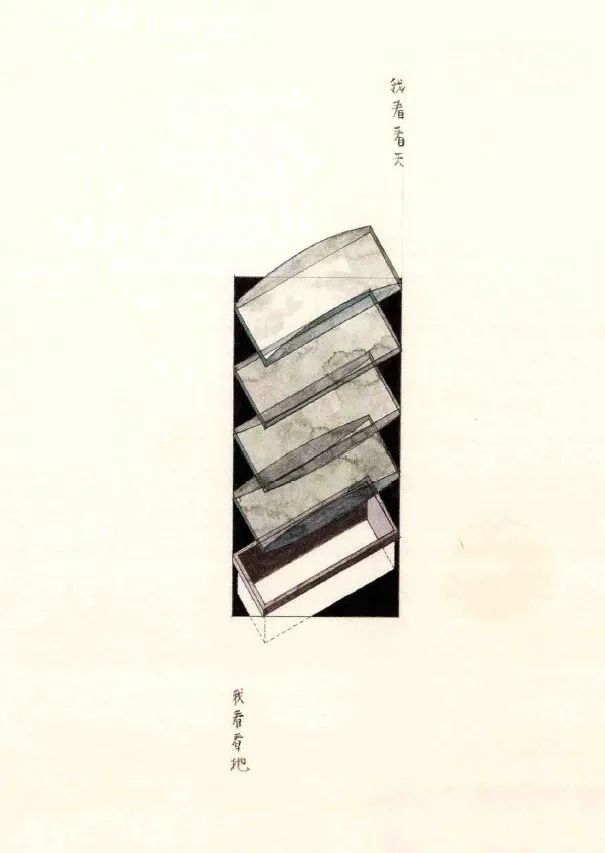

對于空間敘事的最后一個線索,是將時間維度的納入。時間與人的活動不可分離,因此考慮時間的維度是對人在空間中移動中體驗的把控。

吳大羽藝術館中,通過設置非平行墻體來加深或者壓縮空間的縱深感,利用透視法原則來造成空間上感知的錯覺。因此,當人們在此來回穿梭時,對于時間的感知將被干擾。

吳大羽藝術館,圖片來源于視頻

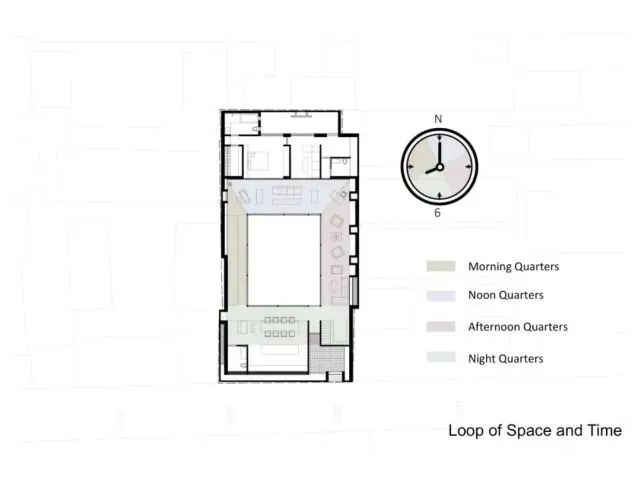

另外一個在北京胡同里的小住宅項目,將住戶一天的活動的時間順序作為安排四合院室內空間布置的依據,形成一個閉環。

北京緞庫胡同環宅 ? 回廊王玉山

03/ 建造邏輯 材料,方法,空間

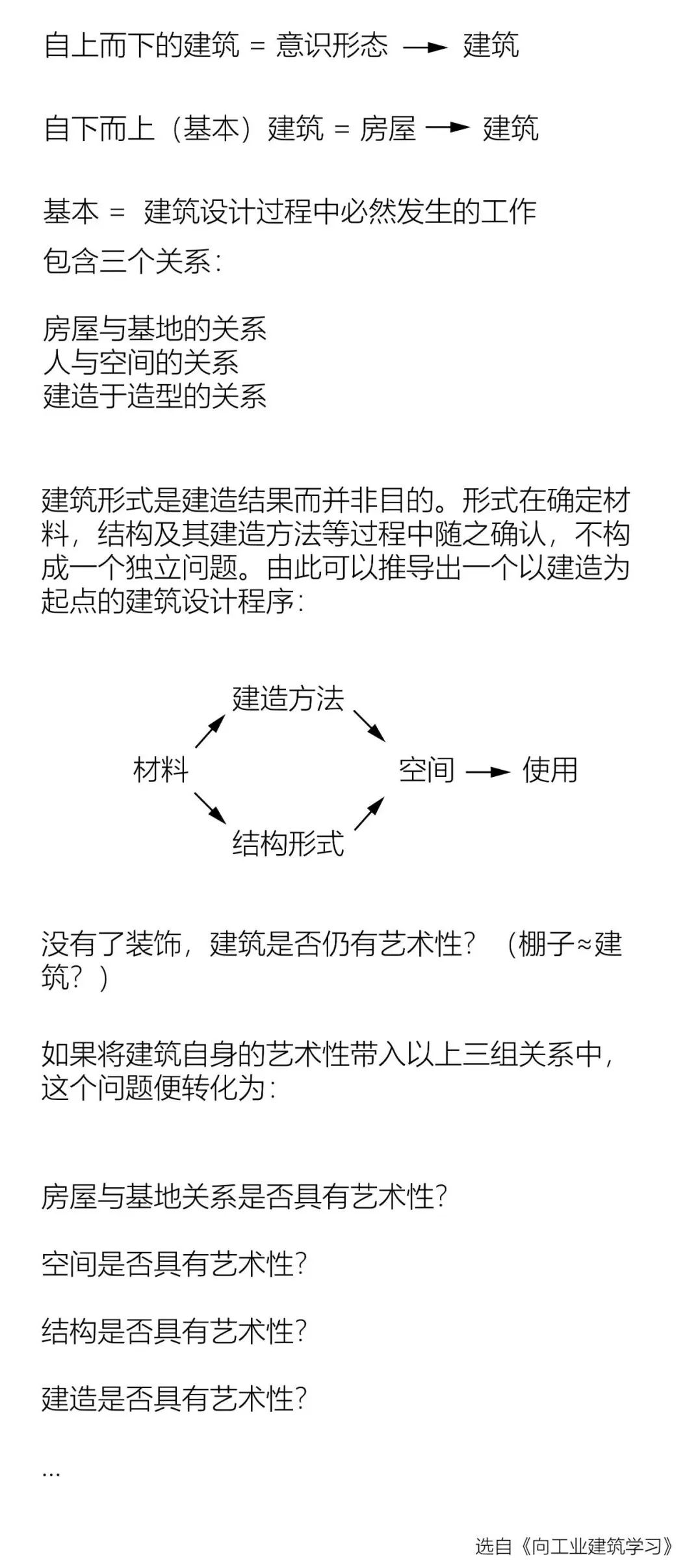

建造的邏輯指將建筑定義為材料,方法,過程和結果的總和,而不是“從某種理論從概括到具體,從概念到實踐的線性發展”。換句話說,建筑的形態是遵循材料本身規律的自然的形態,創新的形態是以創造性地去理解材料的特點為基礎,而并非利用形態倒逼建造方法。

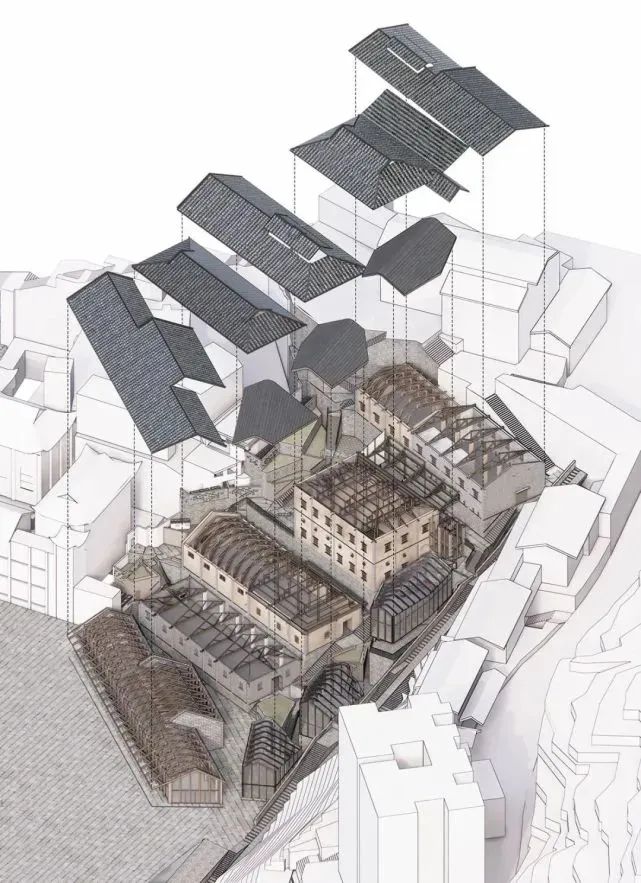

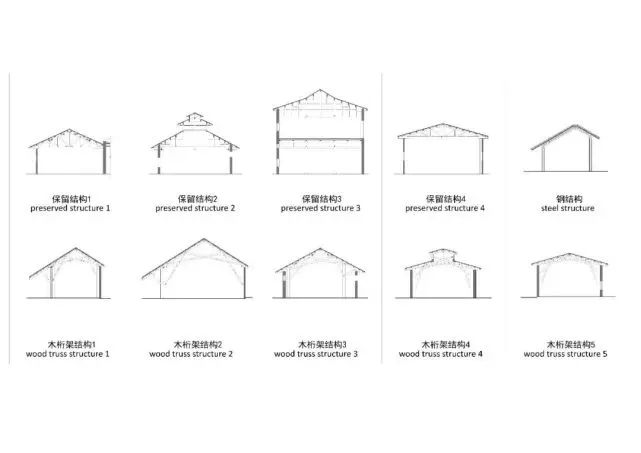

重慶故宮文物南遷紀念館,針對原有建筑的不同情況設計不同的結構翻新方案,

“ …材料的使用沒有定式,進而更有如何設計材料之間關系的問題。…這種關心反映出一個基本的態度:不孤單簡單地對待材料。”

實踐中,非常建筑將材料的邏輯通過建造方式反映在了建筑表皮上(例如開窗大小),而這樣的設計是為了反映內部不同的使用功能。

用友軟件園一號研發中心

這看似平常的道理實際上在過去20年里獲得了更大的意義 - 明星建筑師和建模技術的發展,外加建筑教育本身的“超前性”,圖像社交媒體的泛濫,大大削弱了建筑學生對建造邏輯的理解。

04/ 設計邏輯 方法論

作為一名教育者,張永和老師從90年代就開始了關于設計的方法論的思考,作為實踐者的經驗總結,這樣對方法論(或者設計過程)的理性分析對于建筑學生和年輕建筑師也有重要的啟示。

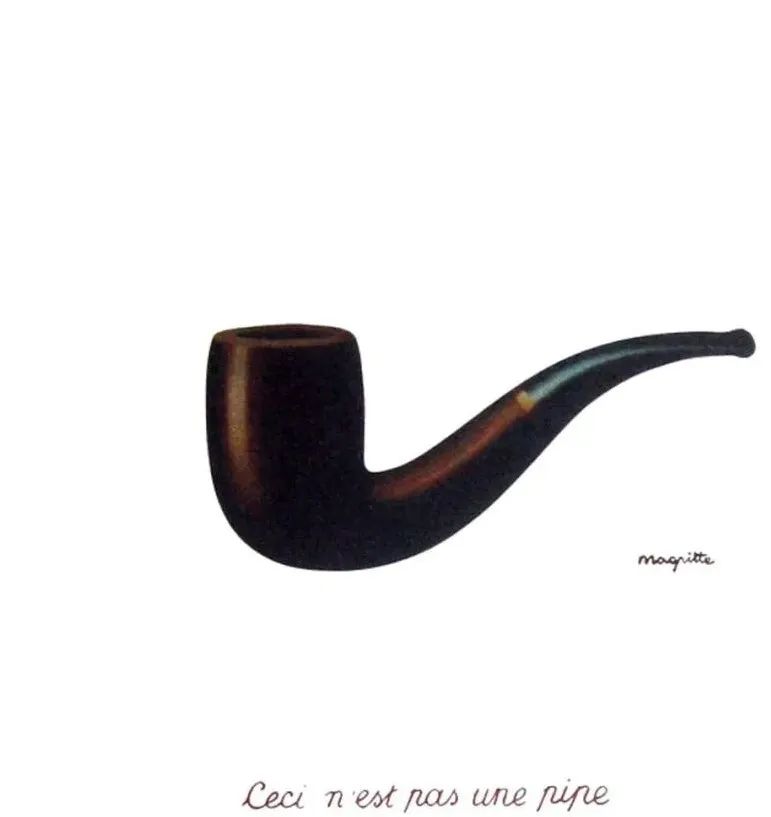

注重過程恐怕是所有建筑教育的老生常談,但張永和老師的觀點可能要更先一步,他強調的是設問的重要性 – “指鹿為馬的必要性”。

René Magritte “這不是一只煙斗”

指鹿為馬并不意味著顛倒是非,不分黑白,而是指通過否定真理來重新審視習以為常的事物,來獲取思想上的自由。

“ 我想到的一個命題:一個男人是女人。已知某人為男性,絕對正確。現在假設他是女性,并通過調查事實來證明這一點。其結果無疑是回到原事實:此公仍為男性。但在調查過程中,由于立意于證明他為女性,就很可能注意到他個性中接近女性的地方。… 發現了性別的不絕對性,看到了人性之復雜,如此荒唐的命題便有了意義。”

這樣否認真理的設問方式,毫無置疑將使得過程的意義高于調查的最終結果,啟發的是一種探索式的設計方式。

設問的重要性引出了過程的必要性。對于張永和老師,設計的過程應是理性的,邏輯嚴謹的。這反映在實踐中,就是對建造邏輯的堅持:材料推導出建造方法,建造方法推導出結構,結構推導出空間,一環扣一環。

在“設計邏輯”一文中,張永和老師幾乎將思考過程轉化為文字等式的推演,證明了一種絕對理性的思考可以幫助設計師專注,衍變出更有意義的命題。

文字和等式由筆者整理

將這四個方面綜合起來:

將可追溯的空間原型

和以小見大的空間敘事

通過嚴謹的建造邏輯實現,

而理性的過程將最終高于結果。

四者都不因建筑外的知識或個人而獲得意義

至此,張永和老師對于建筑的一個很關鍵的哲學理念便逐漸浮現了出來:

拒絕意義,建筑的能指即所指。

筆者則感受到另一種更為簡潔的解讀,

拒絕意義就是張永和的非常,

是真實建筑。

作者|三水金

編輯|Yihan

發文編輯|Dipo

審核編輯|Linqi

*本欄目文章為作者個人觀點,不代表平臺觀點和立場

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

Reference:

https://www.archiposition.com/items/38acaab695

http://www.archiposition.com/video?20201204105537

https://www.archiposition.com/items/b5ff397772

https://xw.qq.com/cmsid/20220328A08LHJ00

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703045623923276688&wfr=spider&for=pc

“窺視劇場”,張永和(2012).《作文本》增訂版. 北京:三聯書店.

“四函(評譯)”,張永和(2012).《作文本》增訂版. 北京:三聯書店.

“后窗”,張永和(2012).《作文本》增訂版. 北京:三聯書店.

“過程思想”,張永和(2012).《作文本》增訂版. 北京:三聯書店.

“平常建筑”,張永和(2012).《作文本》增訂版. 北京:三聯書店.

“設計邏輯”,張永和(2012).《作文本》增訂版. 北京:三聯書店.

“小城市”,張永和(2012).《作文本》增訂版. 北京:三聯書店.

張永和(2015).《圖畫本》. 北京:三聯書店.

若未特別標明,圖片來源于非常建筑

"/>

"/>

"/>

"/>