"/>

"/>

"/>

"/>

作為一個擁有著8位普利茲克獎得主的神奇國度,

日本建筑理念的發(fā)展從二戰(zhàn)后的“崇洋媚外”,

逐漸躋身到了世界的前列。

今天,我們將目光鎖定在整個20世紀,

也就是日本現(xiàn)代建筑飛速發(fā)展的旺盛期,

來看這個盛產(chǎn)建筑師的國度是怎樣發(fā)展壯大的。

20世紀60年代,是日本速發(fā)展的時期,在多方影響下,發(fā)展出了脈絡有趣且多姿的建筑思想與風格。

究竟現(xiàn)代建筑到了日本后,是如何一步一步演變成如今大眾口中的「日式設計」?

來建道筑格和我們一起尋找答案吧!

01/第一代日本建筑師

摸索時期——全面洋化,1870—1904

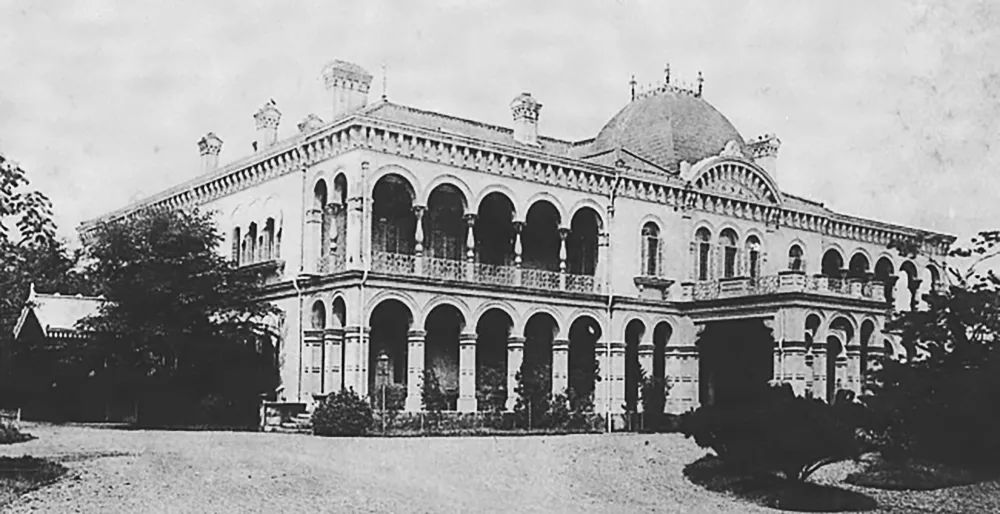

首先,雖然此篇談論的是日本建筑師譜系,但我們卻要從一個英國人講起,他便是Josiah Conder(喬賽亞·康德),其也被后人尊稱為“日本現(xiàn)代建筑之父”。而他在日本最出名的作品是建成于1883年的鹿鳴館(Rokumeikan)。

鹿鳴館占地約1.45萬平方米,建設歷時3年,耗資18萬日元(約合40億日元),在當時可算是筆巨額經(jīng)費。館內(nèi)作為日本上層人士外交活動的重要場所,輝煌一時。

喬賽亞·康德與鹿鳴館

而這一切的的起源要追溯到1870年工部省創(chuàng)建的“工學寮”,它是實行完全寄宿制度的大學工學教育機構。1873年日本政府特聘的7位英國人教師開始了7個學科的近代教育,造家學科(今建筑學)為其中之一。

到了1877年,“工學寮”制度被廢除、改設工部大學校(東京大學的前身)。也正是這一年,倫敦大學建筑學優(yōu)秀畢業(yè)生喬賽亞·康德接受了日本政府的邀請,作為工部大學校造家學科(現(xiàn)為東京大學工學部建筑學科)教授開始了他在日本的建筑教育工作。

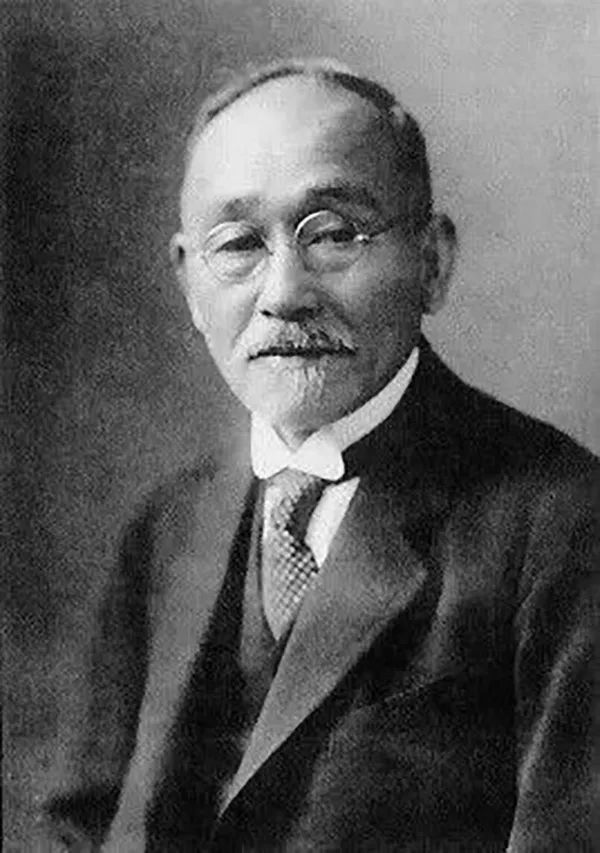

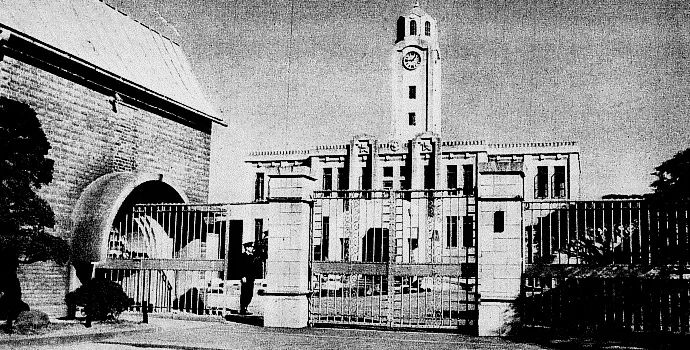

辰野金吾與東京站

其學生辰野金吾(1854-1919)而后同樣也在校任教,并在康德離任后,仍然延續(xù)著康德式的建筑教育,形成了在日本建筑界占據(jù)主導地位的 “東大派”。其設計的東京站已經(jīng)佇立百年之久,依然是東京的文化名片所在,如果你去東京旅游,作為重要交通樞紐、四通八達的“東京站”應該是你的必經(jīng)之地之一。遠遠眺望,東京站熱情洋溢的紅磚建筑風格也令人過目難忘。

在辰野50歲時宣布了一項重大的決定,辭去工科大學校長一職,開設自己的建筑事務所——住友臨時建筑部(現(xiàn)在的日建設計)。此時,日本的主流建筑是以模仿西方為主的“英國派“,風格以折衷主義風格為主。

“建筑界的前途和建筑家的將來都還是很遙遠的事,創(chuàng)業(yè)期充滿了無序和不安,而當時作為白面書生的我們,只能在黑暗中摸索。”

——辰野金吾

02/第二代日本建筑師

和洋折衷期,1904—1914

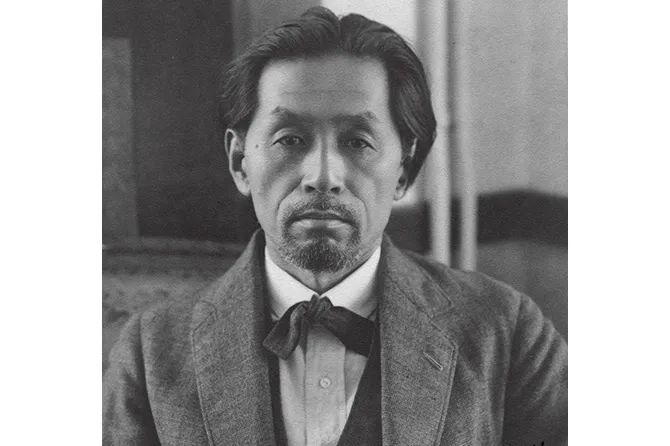

但正當“英國派”處于鼎盛期時,辰野的得意門生伊東忠太卻在看完其老師新建建筑后說“現(xiàn)今我國的建筑界可以說處于非常混亂、無政府的狀況中...也可以說是黑暗時代。”

到了1910年代,日本建筑界開始自主地思考建筑的未來走向。首先,伊東忠太在歷時三年半的世界大旅行中,游歷中國、印度以及歐美,目睹了德國、法國的新藝術運動,以及美國的現(xiàn)代化高樓大廈。

其中最被我們所熟知的便是伊東忠太拍下的戰(zhàn)爭炮火下的昔日中國舊場景,他原本的目的是為探尋日本建筑的根源,卻意外的為中國留下了寶貴的古建筑資料,甚至影響了后輩梁思成等中國初代建筑師探索的道路。

伊東忠太鏡頭下的故宮

伊東忠太與筑地本愿寺

塚本靖與首爾站舊車站大樓

其學生伊東忠太(1867年-1954年)、塚本靖(1869年-1937年)在其離職后又再次接起東大教學重任,并在初期延續(xù)康德一派的傳統(tǒng)。

03/日本現(xiàn)代設計的起點

大正時期的青年們,1914—1928

“建筑家們從混沌的宇宙中領悟到了其中的意志,將創(chuàng)造出第二元的自然賦予人類,并懷有創(chuàng)造適合人類居住的世界之使命。”

——后藤慶二

當歐洲的建筑師從對新時代的預感中重新審視自身內(nèi)部,從而走向現(xiàn)代設計之時,大正青年建筑家正從自我中覺悟,擺脫歷史主義的束縛,來面對宇宙、自然。可以說大正三年(1914年),是日本現(xiàn)代設計的元年。

首先是自德國留學回國的本野精吾(1882-1944),他設計的西陣織物館(1914)作為日本現(xiàn)代設計的第一件作品問世后,接著是后藤慶二(1883—1919)設計的豐多摩監(jiān)獄。

西陣織物館沒有參照歷史樣式,全部的裝飾平坦沒有明顯凹凸,以白色瓷磚作面的分割是它的設計重點。在整體形式上,可以看出作者對于精準的幾何學的完美追求。而與之相反的,豐多摩監(jiān)獄則顯得更加自由,建筑如同一座堆得滿滿的紅磚山從地底下冒了出來,給人以簡潔明快的印象。

這兩件作品雖然都在一定程度上展現(xiàn)大正時期青年們的“自我覺悟”,但西陣織物館由于缺少后續(xù)作品,逐漸被人遺忘。

本野精吾與西陣織物館

而豐多摩監(jiān)獄則由于其獨特的造型逐漸成為指引這一代青年建筑師前進的“燈塔”。

后藤慶二與豐多摩監(jiān)獄

雖然,后藤慶二在留下這座偉大作品后英年早逝,但正是這抹紅色的“燈塔”影響了一群剛從東大建筑系畢業(yè)的青年人——堀口舍己、瀧澤真弓、山田守等人,促成了日本歷史上第一個建筑運動——“分離派”的誕生,同時也標志著日本建筑正式的邁向了現(xiàn)代建筑的行列。

分離派建筑會初創(chuàng)集體照,1920?NTT Facilities

起來,

為了從陳舊的建筑圈中分離出來,

并賦予所有的建筑以真正的內(nèi)涵而創(chuàng)造出新的建筑圈。

起來,

為了喚醒沉睡在陳舊的建筑圈的人們,

拯救逐漸被淹沒的所有人。

起來,

我們期待著為了實現(xiàn)我們的理想,

欣悅地奉獻出我們的一切,

直到我們倒下、死去。

我們一起面向全世界宣誓。

——分離派建筑會

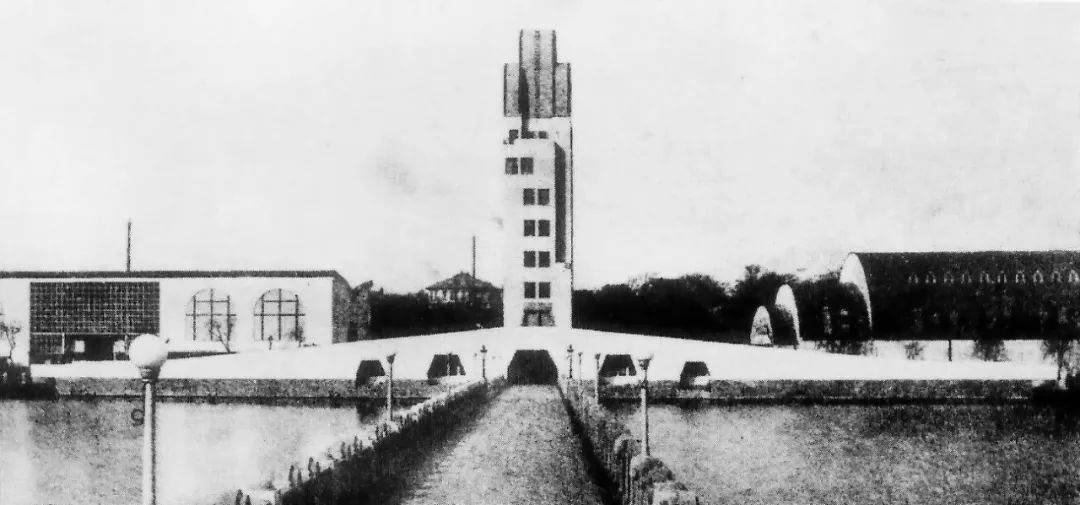

和平博覽會之塔,堀口捨己,1921年

自結成之日起,分離派的風格就逐漸趨向于表現(xiàn)派。鼎盛時期,是分離派共同設計的和平博覽會第二會場展館。雖然看上去只是在木結構上掛了竹簾,涂上灰泥而已的臨時性建筑,但是塔、機械館等鮮明的設計使人們不禁感到新時代的到來。而后,分離派的成員們迎來了他們的高峰期,完成了一系列經(jīng)典的作品。

紫煙莊,堀口捨己,1926年

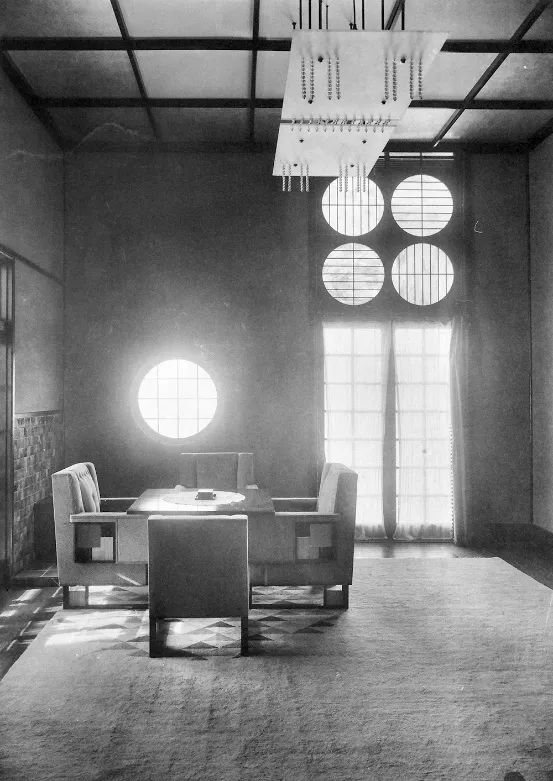

日本的分離派盡管從以德國及荷蘭表現(xiàn)派中學到不少,但并非單純抄襲與復制,而是從精神上和歐洲產(chǎn)生共鳴,可以說幾乎是同時在進行著本土的創(chuàng)作,這可以從堀口捨己的紫煙莊中看出:

茅葺的屋頂猶如香菇般,修剪整整齊齊的出檐與下方的墻壁形成明顯的斷差。墻壁全部采用純白色的裝修,一部分露出的梁、柱將白色的壁面分割成幾個長方形。其實茅葺的屋頂模仿了荷蘭表現(xiàn)派,而水平的出檐則模仿了荷蘭風格派的手法,原本在荷蘭水火不容的兩個流派,卻被堀口捨己巧妙地融合在一起,還將日本的茶室空間融入在室內(nèi)設計中。

紫煙莊居室

將如此多的風格融合在一起,產(chǎn)生了一個珠聯(lián)璧合的美妙空間。紫煙莊可以說是20世紀20年代世界現(xiàn)代設計中數(shù)一數(shù)二的杰作。

另外一件不得不提的事則是“日本建筑士會”和“關西建筑協(xié)會”分別在東京和大阪成立。以關原為界,關東與關西作為兩股地域分野的文化勢力,對日本建筑師的家譜也產(chǎn)生了微妙的影響。

由于種種歷史因素,使得關東與關西場產(chǎn)生很大的差異性,大體來說就是關東更加現(xiàn)代繁華,也更早受到西方文化的沖擊;而相較之下關西則以其豐富的傳統(tǒng)文化與文化底蘊著稱,對突然崛起的“暴發(fā)戶”——關東逐漸嗤之以鼻,這也就導致了兩個區(qū)域長達幾十年的對抗。由此,關東派由于在當時擁有較多項目及話語權,且由東大建筑派系逐漸傳承,也逐漸被稱為“主流建筑師”。而在東大建筑圈外,主要以當時畢業(yè)于早稻田大學的村野藤吾和他的徒弟們,被稱為“邊緣派建筑師”。

04/關東主流派與關西邊緣派對抗發(fā)展期

柯布西耶的影響深入,1928—1960

日本的現(xiàn)代設計從大體上看,20世紀20年代的表現(xiàn)派到了20世紀30年代逐漸被初期現(xiàn)代主義所取代。

而在此階段帶領日本現(xiàn)代建筑發(fā)展的主流人物,便不得不提的柯布西耶了,柯布在其39歲(1926年)根據(jù)其從鋼筋混凝土框架中發(fā)展出來的技術概念:“新建筑的五點原則”,正是這段時間西方世界對功能主義美學的探索逐漸影響了全世界建筑的發(fā)展。

而擁有更多外聘教師且接受西方文化影響頗深的東大建筑系的學生們——前川國男(1905—1986)、坂倉準三(1901—1969)等人由于在學生時期便受到西式教育,所以在他們畢業(yè)后先后去到了柯布西耶的事務所工作,從而影響了他們后來的設計思想。

前川國男與柯布西耶

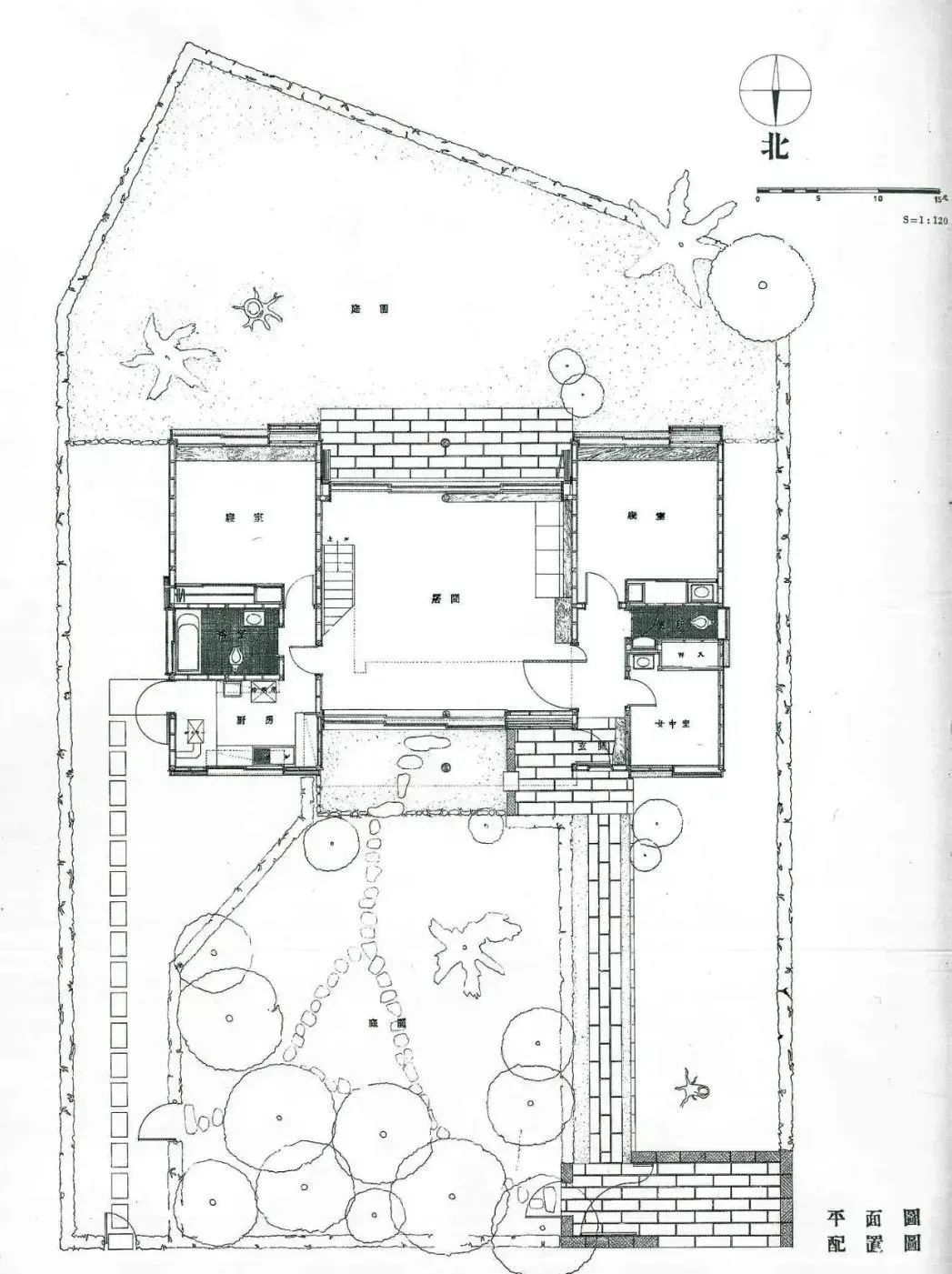

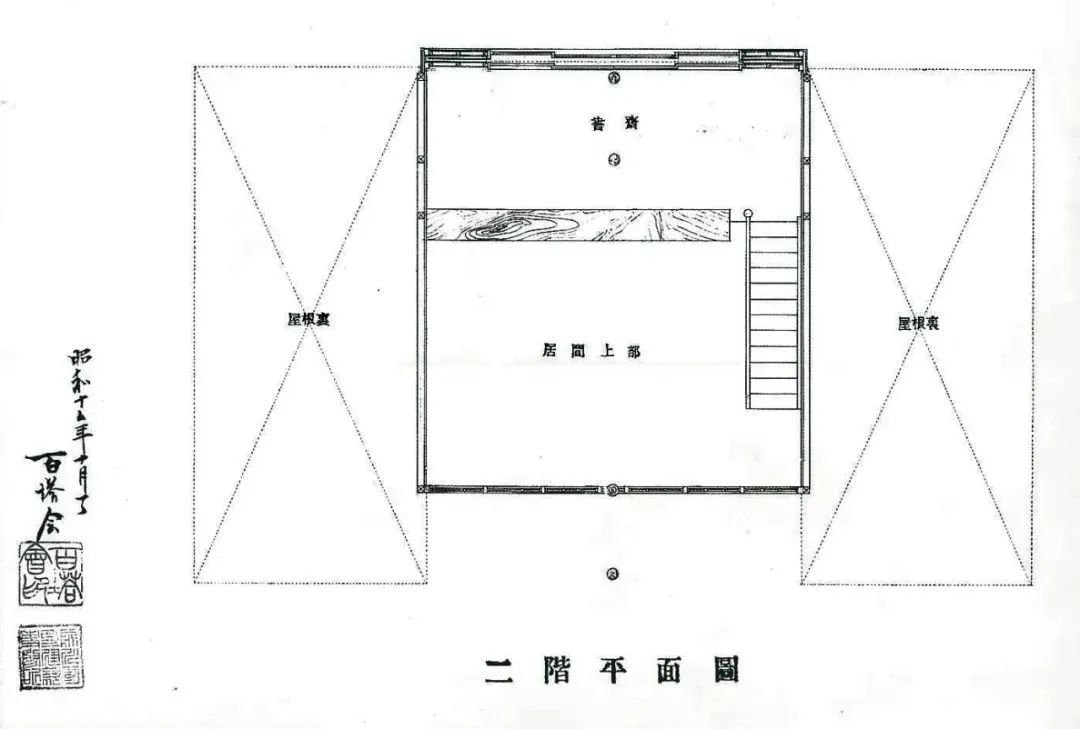

在學習了當時前衛(wèi)的建筑理念后,二人最終都選擇了回國,各自開了自己的獨立事務所,在不斷地嘗試中,他們逐漸將現(xiàn)代建筑理念內(nèi)化進日本傳統(tǒng)營造中,代表作品有前川國男的岸紀念體育會館與為人們所熟知的前川國男邸。兩者的屋頂設計巧妙,規(guī)避了其老師柯布先前單調(diào)的箱式設計手法,屋頂整體用木板覆蓋,而突出前面露出的梁柱。立面上則采用獨立柱的方式,呈現(xiàn)出力量與氣勢。

前川國男邸 ?John Barr

建筑的外觀和結構都是日式的,特別值得注意的是屋頂和中軸線上的四根圓形木柱。主要屋頂?shù)氖褂茫股綁Τ蔀橹饕牧⒚妫钔鈱拥闹臃胖迷诮ㄖo結構外,都帶著伊勢神宮的影子。

伊勢神宮內(nèi)宮

而建筑的平面和室內(nèi)卻是是西式的。包括非日式的夾層設計,以及通高的起居空間,這些在柯布的設計中都有。甚至還一改傳統(tǒng)日式窗的設計,選擇致敬柯布得意的水平滑動窗.但盡管如此,前川國男大膽的用木結構來巧妙地融合東西方的文化,在當時已經(jīng)是柯布西耶流派史無前例的挑戰(zhàn)了。

前川國男邸一層平面

前川國男邸二層平面

受到西方現(xiàn)代主義熏陶的前川,雖然未采用現(xiàn)代建筑特有的平屋頂,但在住宅的配置與空間設計中皆可見現(xiàn)代的語匯,因此該作品也被稱為“日本木造的現(xiàn)代建筑”。

住宅除了作為夫妻日常生活使用外,也曾作為其工作室員工的工作地點。前川稱之為“沙龍”的挑空客廳,更經(jīng)常作為接待客人與交流的場所。不限制空間用途的彈性化設計是其對現(xiàn)代建筑理念的回應。

前川國男邸通高起居空間

在一定程度上,前川國男的一系列嘗試可稱為日本現(xiàn)代建筑的開山之作。而其帶給日本建筑界的貢獻還遠不限于此,他對日本現(xiàn)代建筑的影響一直延續(xù)到了下一代的建筑師身上,不僅培養(yǎng)了諸如丹下健三(1913——2005)和木村俊彥(1926——2009)等知名的建筑師,并在獲得日本建筑學會大獎時公開批判社會的“假進步”和缺乏道德教育的建筑師個體,為現(xiàn)代主義在日本的實踐和發(fā)展付出了畢生的努力。

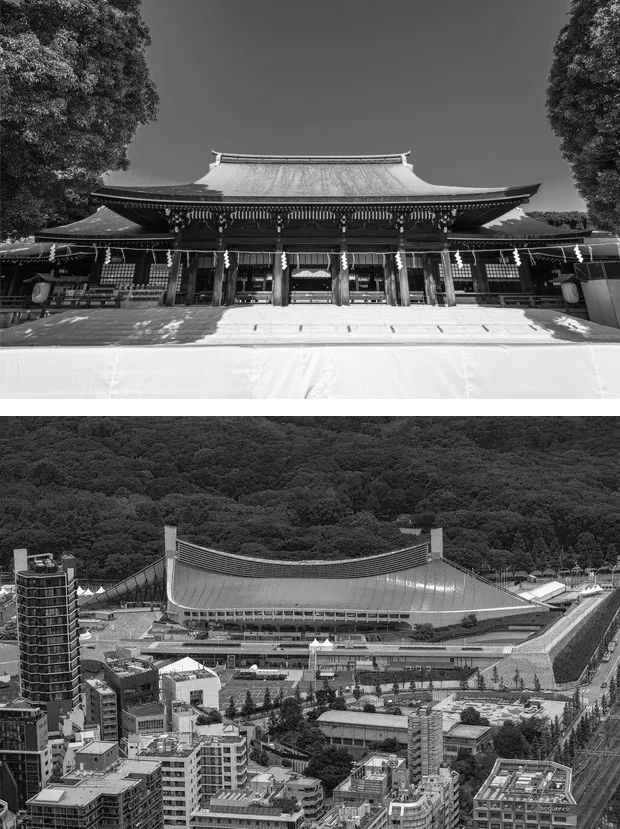

如果說前川國男的嘗試是在把西方理念帶回到日本,而其徒弟丹下健三則是把日本文化帶向了世界。在獲得獎項上,他是第一位獲得普利茲克獎的日本建筑師,并屢獲德法意等國的文化勛章。而在作品上,在其建筑生涯中,一共完成了一百多件作品,最為我們所熟知的便是他為1964年東京奧運會所做的代代木國立綜合體育館。

丹下健三與代代木國立綜合體育館

時間追溯回1964年,那不僅是日本首次舉辦奧運會,同時也是第一次在亞洲國家舉辦,當時日本政府決定借舉辦奧運會之機讓大家重新認識日本,因此如何在奧運建筑的設計上體現(xiàn)東方精神就成了大家關注的焦點。

當時作為東京大學教授的丹下已經(jīng)建成了像廣島和平會館、紀念公園等國家項目。而當?shù)は卤晃源酥厝魏螅鳛閬喼薜谝粋€奧運場館,代代木綜合競技場注定要有所突破,既要彰顯日本傳統(tǒng)的建筑風格,又要展現(xiàn)日本新的建筑理念。

代代木國立綜合體育館

從設計伊始,我們就一直在思考體育館的空間應該有足夠大的開口,這樣進進出出許多人就不會感到障礙,不僅在物理意義上,而且在心理意義上。換句話說,我們要避免封閉感,這種封閉感在屋頂覆蓋的封閉式看臺中通常會感覺到。我們還認為,對于兩個體育館的相對位置來說,這種開放是必要的,以后還會有更多的聯(lián)系。

——丹下健三

丹下健三將本土民族的文化元素,與當時最為先進的理念相融合,使整座場館達到了材料、功能、結構、比例,直至歷史觀的高度統(tǒng)一。正如他本人所說:“雖然建筑的形態(tài)、空間及外觀要符合邏輯性,但建筑還應蘊含直指人心的力量。”

而丹下創(chuàng)造的這種獨特“力量”不僅給后輩們指引了前進的方向,也同樣將日本建筑美學推向了世界。代代木體育館在滿足體育建筑所需的大跨空間的同時,也巧妙地將傳統(tǒng)日式美學融入其中。

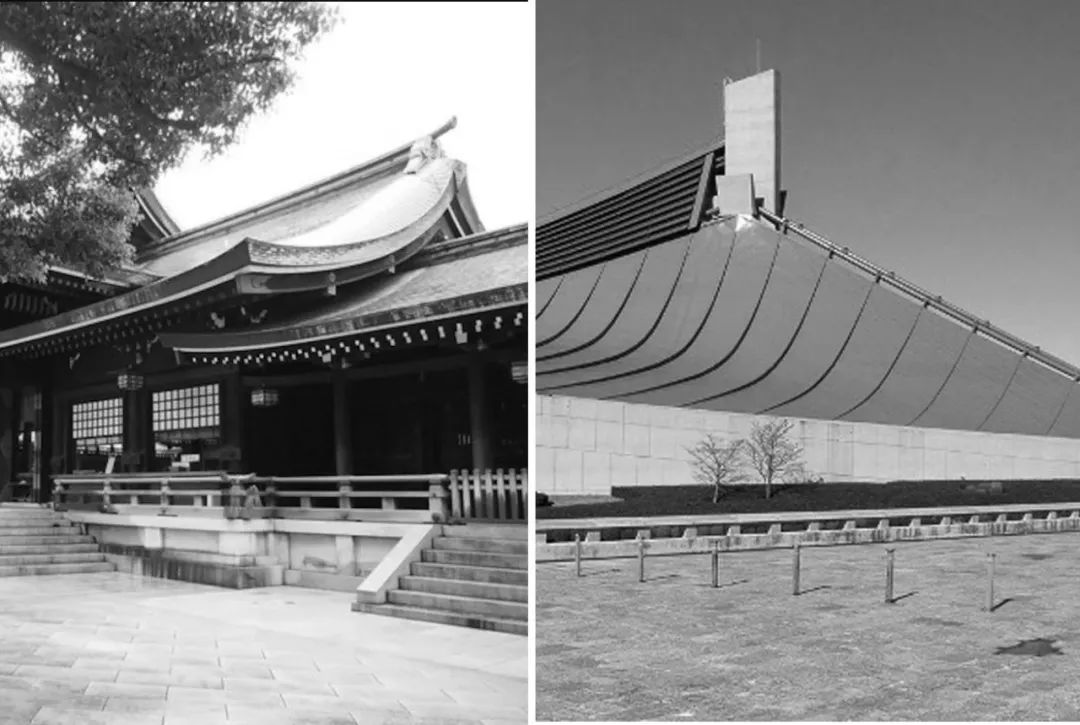

明治神宮(上)與代代木國立綜合體育館(下)

明治神宮(左)與代代木國立綜合體育館(右)

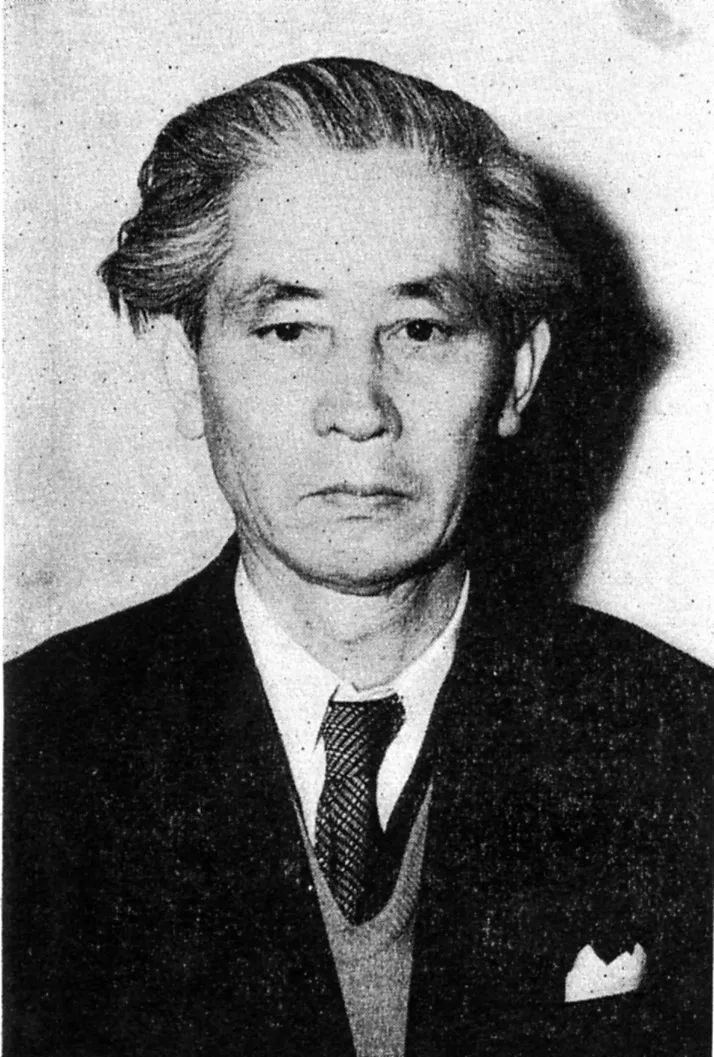

而與“主流派”相對立的便是主要活躍在關西的“邊緣派”,其代表人物是畢業(yè)于早稻田大學的村野藤吾(1891—1984),他雖然在建筑生涯后期也受到了柯布西耶等西方先進主義的影響,但與“主流派”們留學鍍金的經(jīng)歷很不相同的是,畢業(yè)后主要活動在關西的村野一直被埋沒在歷史主義的設計中,逐漸落后于時代,他也因此而懊悔不已。

故在其獨立創(chuàng)業(yè)后先是去到歐洲,將20世紀20年代的現(xiàn)代設計全部巡視了一遍。但也正是因為他是在用眼睛考察項目,而非學習背后理念,所以在他早期作品中,可以看到濃濃的“照搬”意味。

拿他在1931年的森五商店為例。建筑物整體呈箱型與平整的外表面設計,帶有初期的現(xiàn)代主義風格,但是屋檐并沒有向上挑起,而是僅僅突出墻面一點,給人無限擴大的感覺。墻面沒有完全涂白,而是貼暗紅色的瓷磚。而像這樣接受了現(xiàn)代主義犀利的表現(xiàn)派設計被稱為“后期表現(xiàn)派”。

村野藤吾

在同一時期,以學習西方先進理念為主的前川國男一脈已早早進入現(xiàn)代主義行列,而“半路出道”的村野藤吾一脈則還在后期表現(xiàn)派行列苦苦探尋。但雖然在進程上落后了一圈,但對于后期表現(xiàn)派來說,認為這樣也不錯。

村野藤吾對白色箱型的初期現(xiàn)代主義喊道:“喂,看不起我!把貴重的金錢存在那薄薄的銀行里的家伙!”

05/新陳代謝期

兩派逐漸走向融合,1960—1980

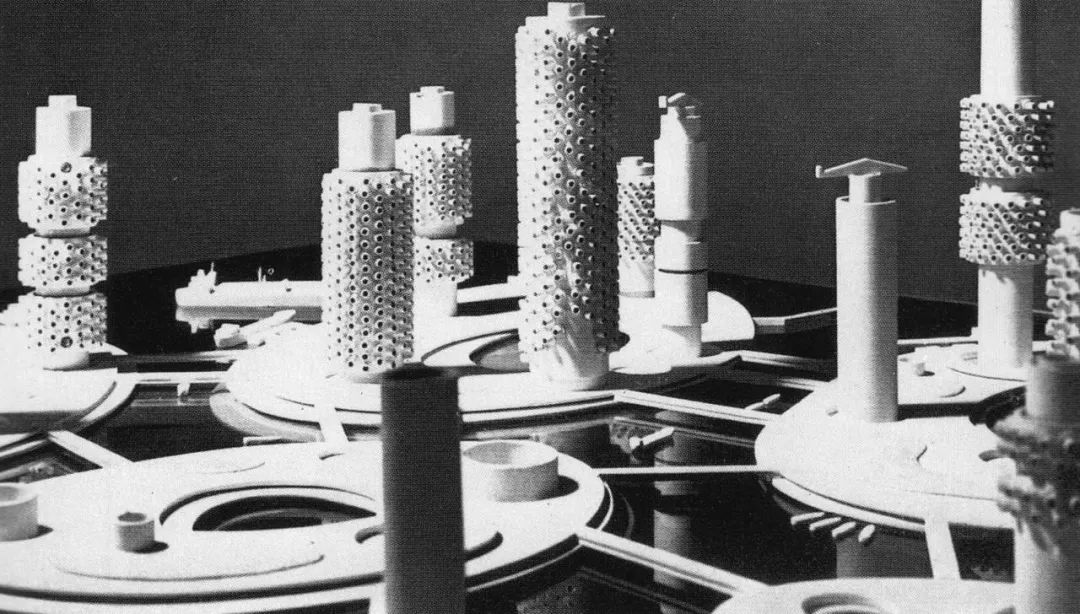

二戰(zhàn)后,整個日本百廢待興,新城市的規(guī)劃成為了當值市政府迫切需要解決的難題。如何高效、合理地設計城市建筑?丹下健三帶領他的團隊在東京大學的研究室中開始了對未來城市的規(guī)劃暢想,這里就包括了黑川紀章、稹文彥、磯崎新、筱原一男等人,后來丹下又邀請了當時師承村野藤吾的“邊緣派”菊竹清訓,這也被看作是兩派逐漸緩和的開始。他們成立了一個全新的建筑流派——新陳代謝派,他們關注建筑的生命周期,主張以最新技術高效地解決現(xiàn)有問題。

“新陳代謝”一詞取自生物學,也代表了這個流派的核心觀點,那就是“主張建筑應該像生物一樣具有生長、成熟、衰退直至死亡的特點”,他們認為就如同生命會反復循環(huán)地成長與變化一樣,建筑與城市也應該像生物般通過新陳代謝來進行有機設計。

這一流派最為出名且也最契合理念的是目前正在被拆除的黑川紀章的“膠囊塔”和菊竹清訓未建成的水上城市。

膠囊塔(左)、水上城市(右)

他們強調(diào)事物的生長、變化與衰亡,極力主張采用新的技術來解決問題,反對過去那種把城市和建筑看成固定地、自然地進化的觀點。

兩個項目均為新陳代謝早期對于城市及未來的構想,即以建筑中心為主要交通軸并向上延伸,而將功能空間分在四周布置,當某一單體設備老化時,可以隨意將其更換。

水上城市? Kiyonori Kikutake

除此之外,在該理念下影響最大的便是日本對于古建筑保護的方法——“造替制度”。例如, 每20年左右,伊勢神社的大神宮就會拆除重建,位置在緊貼他的旁邊一塊相同大小的基地上,一座除了一些小細節(jié)之外完全相同的神宮被同時建起(式年遷宮)。這種象征性的重建稱之為造替制度,表達了神道教最高層次的精神,即對儀式化的周期循環(huán)的確信,這種循環(huán)周期被認為是遵從自然更新的行為。

奈良市春日大社式年造替

06/現(xiàn)代發(fā)展期

思維的蓬勃發(fā)展,1980后

隨著日本經(jīng)濟在戰(zhàn)后緩慢增長,社會也逐漸成熟。這個時代的建筑師們可以說是站在不懈探索的前輩肩膀上觸摸世界,人才逐漸增多,思維也更加活躍。雖然在譜系研究上還在區(qū)分著關東傳承與關西傳承,但隨著兩派逐漸交織影響,我們已經(jīng)很難完全界定他們的所屬派系。

例如畢業(yè)于東大,師承關東派丹下健三及磯崎新的伊東豐雄、長谷川逸子等人,又在隸屬于關西派的菊竹清訓事務所學習,而融合性更好的伊東在學習菊竹帶有感性色彩的建筑設計方法的同時,又對筱原一男的作品情有獨鐘。

坂本一成、長谷川逸子、伊東豐雄

所以當我們研究他的多摩美術大學圖書館時,可以看出他的主要形式上延伸了新陳代謝一代的框架,外觀上整個建筑由一系列簡單的大拱門組成,拱形門洞用鋼和混凝土做成,組合起來時創(chuàng)建了一個復雜的網(wǎng)格形態(tài),這為建筑的規(guī)劃提供了極大的靈活性。內(nèi)外處理時能看見筱原一男第一樣式中內(nèi)部結構與外觀一致性的關系。而除此之外,內(nèi)部豐富的體驗、變幻的視覺效果,豐富的光線又繼承了關東派的柔軟感。

多摩美術大學圖書館 ? Rasmus Hjortsh?j

多摩美術大學圖書館與筱原一男的傘之家 ? Rasmus Hjortsh?j

多摩美術大學圖書館室內(nèi)

而在這之后的傳承就是我們都已熟知的妹島、藤本、西澤立衛(wèi)等年輕一代建筑師們。縱觀日本整個建筑傳承史,可以看到他們的傳承關系既在一個思維框架下,又不時的會有新的活力點迸發(fā)出來,這可能也是其一直保持旺盛的創(chuàng)作性的原因之一。

在全球化深入世界每一個角落里的當代世界,建筑似乎在逐漸走向趨同性,建筑界的沖突與爭論也隨之減少,似乎進入了“一團和氣”的現(xiàn)代世界,這樣的發(fā)展方向是否是我們所期望的?或許這才是我們應該探討的吧。

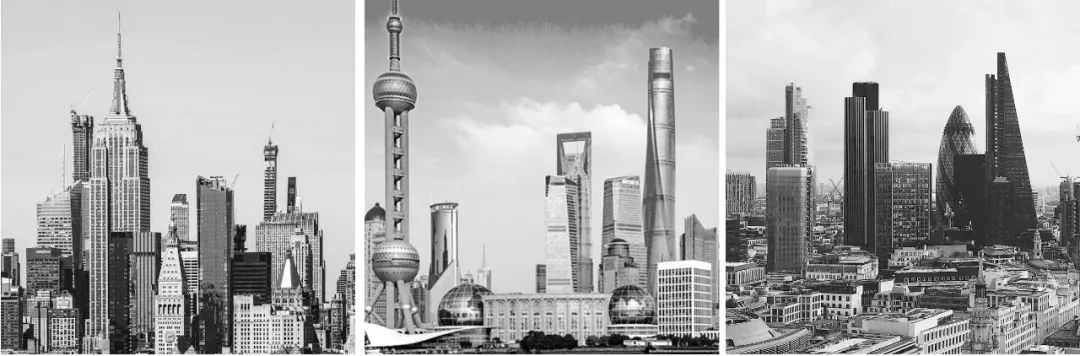

從左到右依次紐約、上海、倫敦

憑借這熱情、精神、力量和年輕,我們從民眾中躍起,大聲地向人們吶喊。

雖然民眾謹慎地接納了我們,但美術、建筑界沒有一個所謂的專家、大佬出來接納我們……

屬于過去陳舊世界的你們,對屬于今日世界的我們的工作,已經(jīng)沒有發(fā)言的資格。

在接下來的時間里請你們在自己建造的墓穴中安靜地睡去吧。

——分離派山口文象

作者|Stone

專欄編輯|Yihan

發(fā)文編輯|Yiwen

審核編輯|Linqi

本欄目文章為作者個人觀點,不代表平臺觀點和立場

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯(lián)系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯(lián)系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

Reference:

https://art.icity.ly/events/41r7p7d

《日本近代建筑》——藤森照信

《Project Japan》——Rem Koolhaas

部分來自網(wǎng)絡