"/>

"/>

"/>

"/>

王子耕

01/深雙揭秘

第九屆深港城市\建筑雙城雙年展(深圳)被寄予厚望,在深圳這座飛速發展的城市,如何講好雙碳故事?疫情期間,策展人們又是如何經歷重重困難,統籌200多個參展項目,為全國觀眾帶來別出新意的雙年展。建道筑格攜手王子耕,為大家帶來獨家推薦,全面解讀深雙,一起走進這場“建筑學盛宴”。

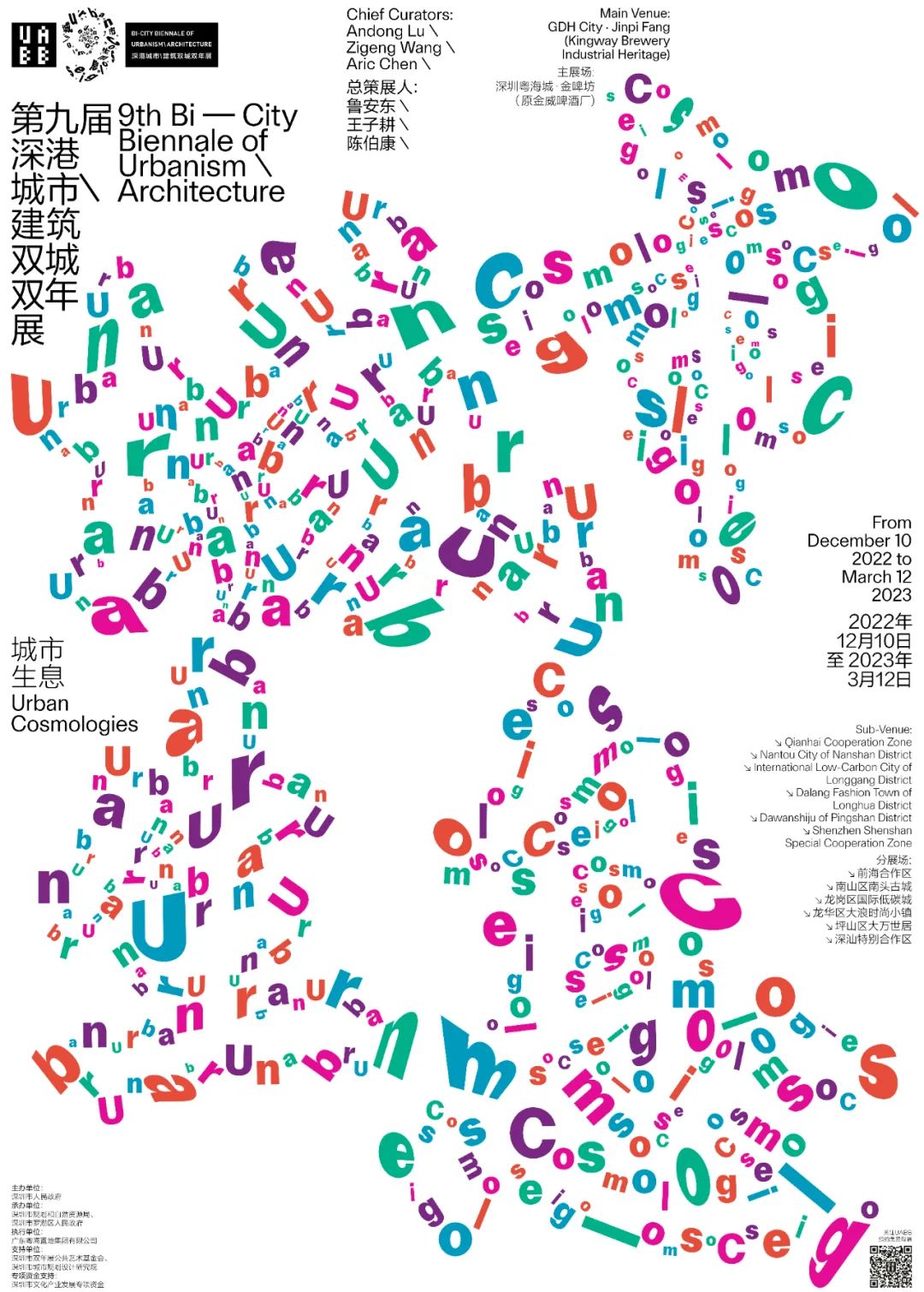

第九屆深港城市建筑雙城雙年展(深圳)海報 ? UABB

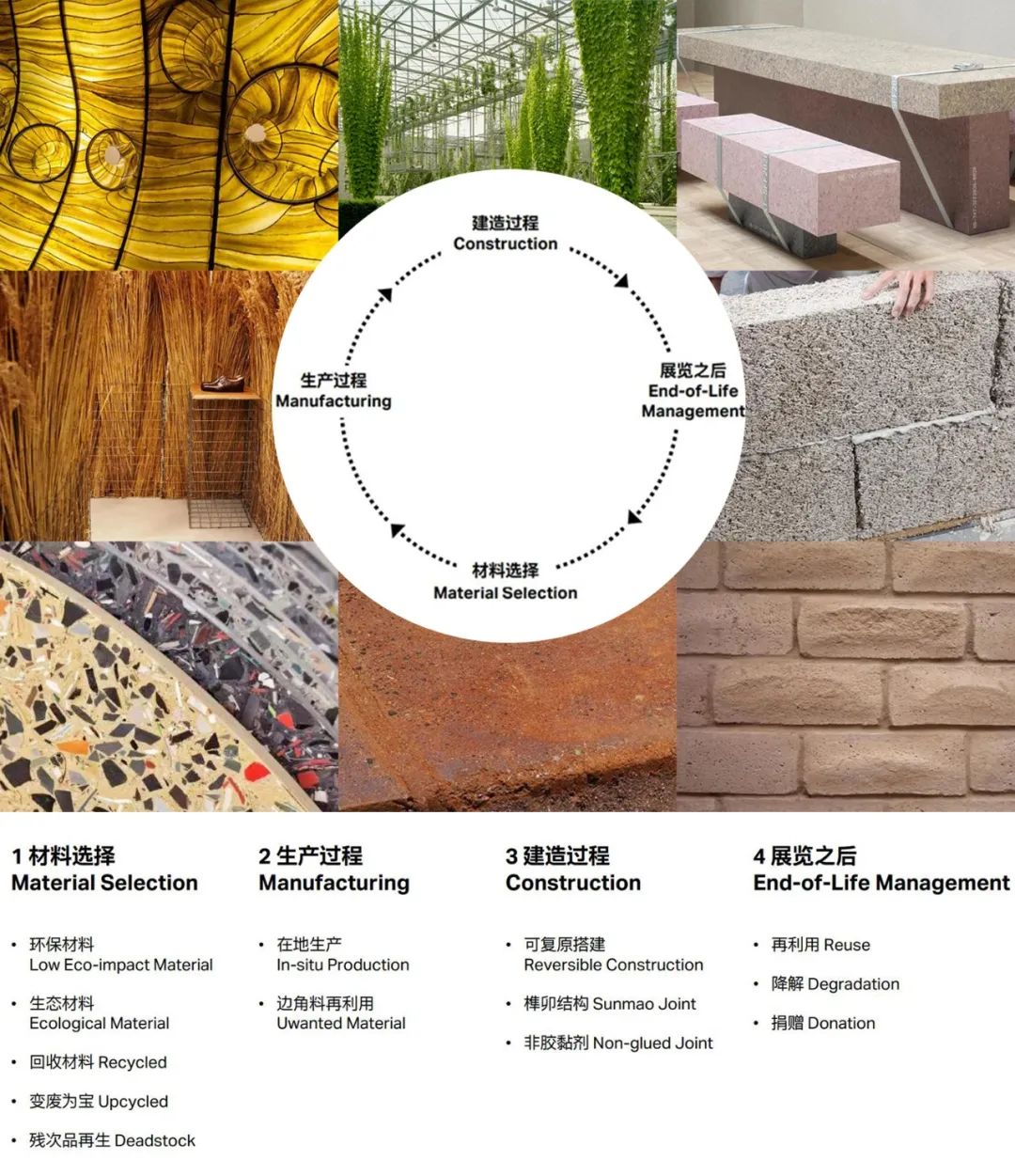

01/ 從“何以共棲”到“共同行動”

█ 本屆深雙聚焦“城市生息”,各大板塊的內容也處處體現著“雙碳”理念,可以簡單介紹一下嗎?

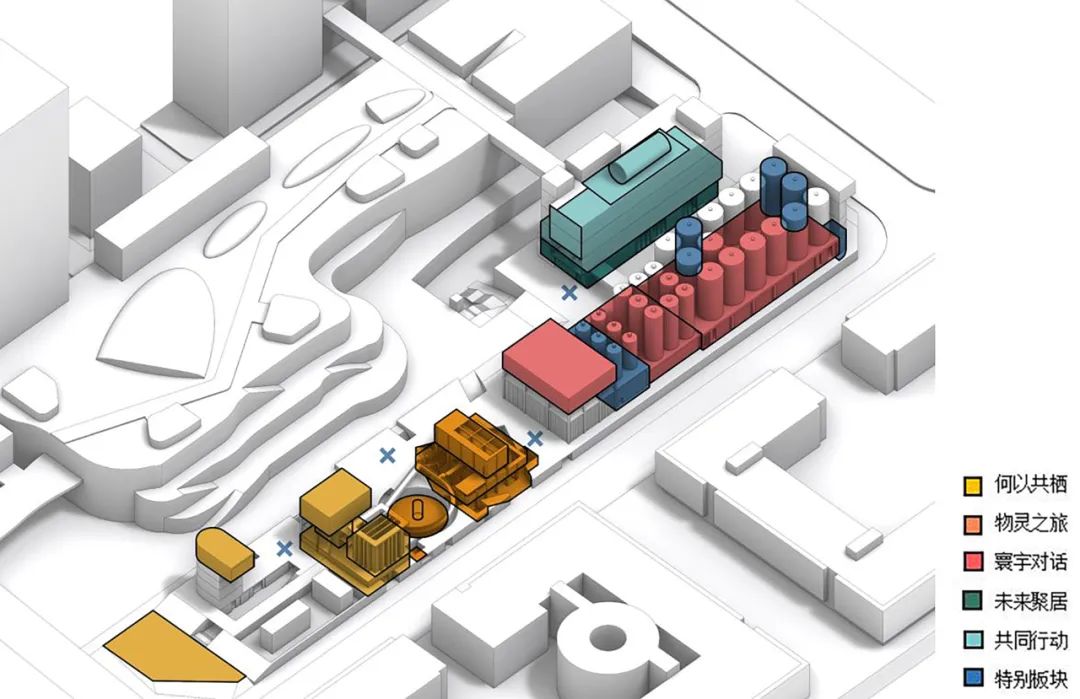

W:深雙是一個命題作文,政府給我們的要求是講好雙碳故事。從投標開始,我們就覺得它不應該是一個就碳論碳的事情,而是應該把議題延展為“如何建立人與萬物之間的和諧關系”。在展覽敘事上,我們從人類社會共同面臨的嚴峻挑戰,到多視角的認知圖譜,跨學科的合作共創,雙碳愿景下的實踐探索,再到解決問題的行動綱領,逐步激發和引導觀眾對環境問題的意識和對城市問題的探索。板塊設置為五大板塊,從“何以共棲”(Urgent Question)一直到“共同行動”(Common Action),我們將從認知、方法和行動三個維度來闡述“城市生息”這一主題的內涵。

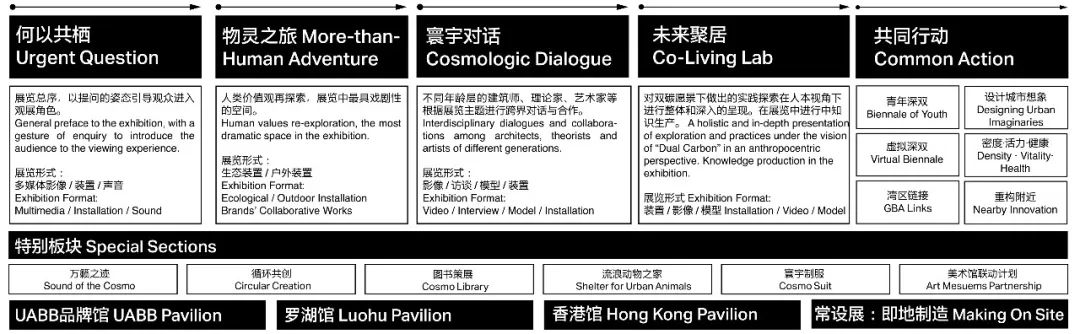

板塊設置 ? UABB

█ 相比往屆,今年的深雙議題似乎更加偏向城市宏大敘事,是否代表著本屆的消費群體除了普通觀眾,更多著眼于新興產業的市場?您認為深雙會對深圳的建筑相關領域市場環境產生怎樣的效應與影響?

W:我們討論的話題是關于“可持續、生態、環保”這些理念在建筑學和城市層面的延展,所以本屆深雙肯定跟這些領域的生態和市場是息息相關的。我們給每一個參展人都發了《可持續材料和設計手冊》,里面列舉了很多令人意想不到的材料,或者可持續的、生態的、甚至是垃圾的材料,我們希望用這些材料來做創作,來做裝置,來表達思想,而不是用傳統展陳的方式。我們在展會的設計方面,包括展墻設計和場地設計,也都考慮到零碳、可持續和可回收。

我們希望所有展覽不僅在這三個月期間表達出雙碳的理念,更希望它是一個可持續的、能夠發生的事件。我們引入了很多消費品牌,希望這些消費品牌以一種積極的力量介入城市生活和生活方式的塑造。所以這次展覽既是專業的,也是大眾的,我們希望兩者兼得,這樣才能夠從多維度去襯托這個話題對于城市生活的重要性。

深圳粵海城·金啤坊(原金威啤酒廠)場地照片 ? UABB

02/ 創新與突破:不一樣的深雙

█ 您覺得您接手的這屆雙年展跟其他幾屆相比,最大的不同是什么?或者說您想要帶來的一些改變和創新需求是什么?

W: 第一點是青年參展人和策展人比往屆多,這也是組委會一開始就提出的要求,他們希望更多的年輕人能夠參與到雙年展的籌備和組織中。我們做過統計,本屆80后、90后參展人的占比超過了60%。展覽是一個讓新人冒出來的機會,我們專門請劉珩老師負責“青年深雙”這個板塊。“青年深雙”是一個open call,它是整個雙年展里面唯一公開招募的板塊。我們鼓勵青年建筑師和設計師需要走出自己熟悉的領域,建立對話,發現問題,并且以多媒介的方式去表達自己對議題的理解,以思想者的身份來呈現自己的作品,而不是局限于實際的項目。

“共同行動_青年深雙”參展項目 ? UABB

另外一點是跟主題相關的可持續性。展覽其實是一個很浪費的事情,它跟拍電影很像,在短時間內聚集大量的物料、材料,撤展之后這些墻、打印的東西都會被當做垃圾處理。

這一屆深雙的主題又恰恰是環保和可持續,所以我們不能再以傳統的方式做展覽。在展覽的方方面面,我們都很介意這個事情,也希望有一些設計能夠直接地反映這些問題,包括衍生品的設計制作、展墻在展后的回首利用、參展作品的材料建議等等,都會對這個問題做一個回應。

材料循環示意,《可持續材料和設計手冊》 ? UABB

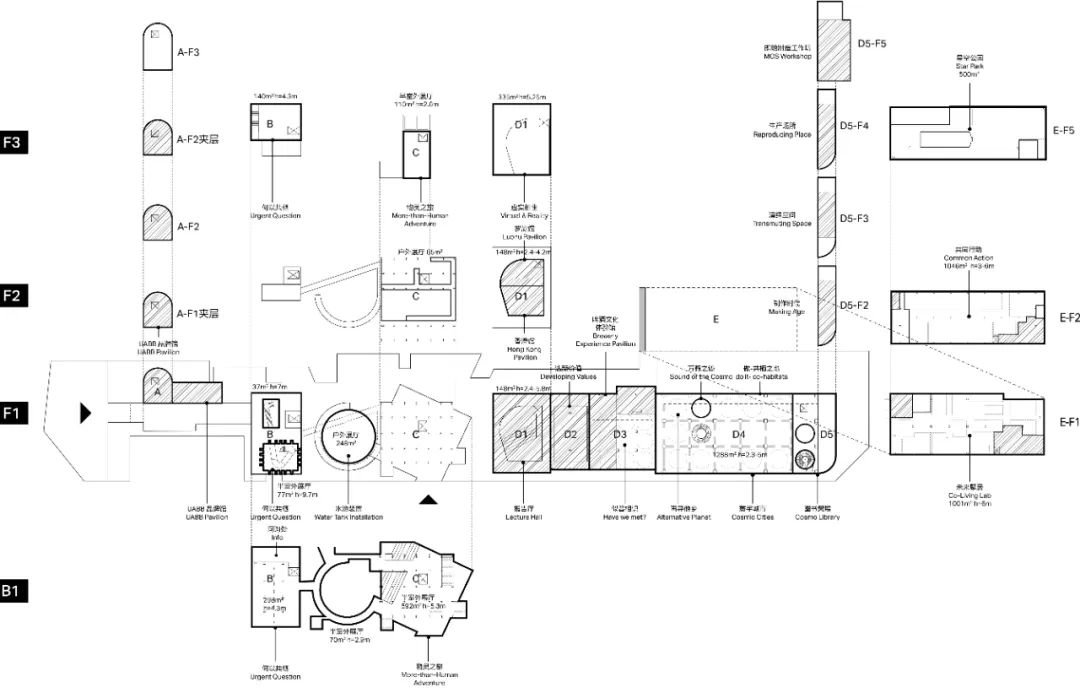

還有,今年的展場是都市實踐設計的金威啤酒廠。啤酒廠本身的空間非常復雜,而且策展和施工是同步進行的,很多施工條件是逐漸才清晰的,這給策展帶來非常大的難度。展覽空間有很大一部分是工業遺址,也有很多場地未必那么適合展覽,所以為什么選擇裝置,很大程度也是因為空間的約束,比如說這么大的一片地方沒有頂、沒有電,你就很難用展板或者模型的方式去表達。

很多墻面不能使用,有的吊頂不能做吊裝,有些地面有承重要求,諸多現實因素制約著展覽的展陳布置。展場由啤酒廠改造而成,我們的展陳需要借力打力,而不是相互掣肘。空間改造本身就是深雙的零號作品,很多地方已經很豐富了,你再去往里面放東西,而且要放200件東西,怎么統籌空間之間的關系,作品之間的關系,主題之間的關系,是策展的難點。

深圳粵海城·金啤坊(原金威啤酒廠)場地照片 ? UABB

場地組織 ? Pills Architects

展廳平面 ? Pills Architects

第四點是制約因素,就是疫情。這屆雙年展是唯一一屆在策劃和籌備階段就遇到嚴重疫情影響的展覽。疫情對于籌備大型展覽和活動是災難性的,我們每天都在巨大的不確定性下工作,比如開展日期無法確定,參展人和嘉賓能否到場無法確定,談好的事情會隨時變化,運輸物流無法按時交付,外國參展人無法參展和到場,材料和人工費用在不斷上升,等等問題。而深雙最大的價值就是它必須是一個線下的事情,是一個人與人面對面的事情,這也是城市的意義,這是我一再強調和堅持的。如今疫情的限制逐步放開,深雙將會是解封之后全國第一個大型展覽,我們努力了將近一年時間,希望能夠呈現給全國觀眾一個線下的、建筑學界的盛況。

深雙策展與施工現場 ? 王子耕

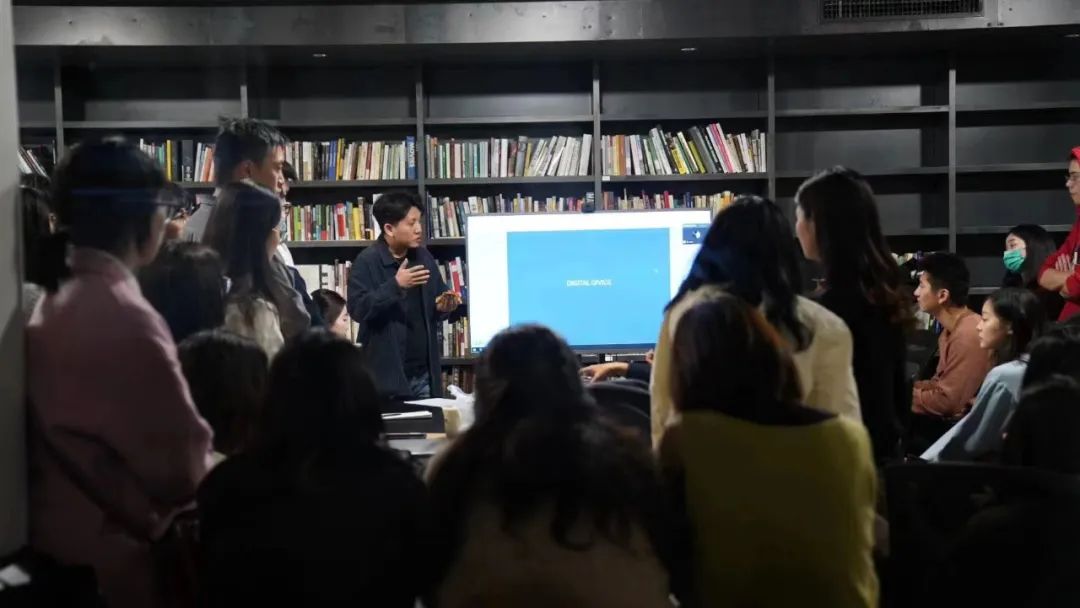

深雙線下推介會(北京,杭州) ? 王子耕 ? ArchiDogs

03/ 用裝置表達思想

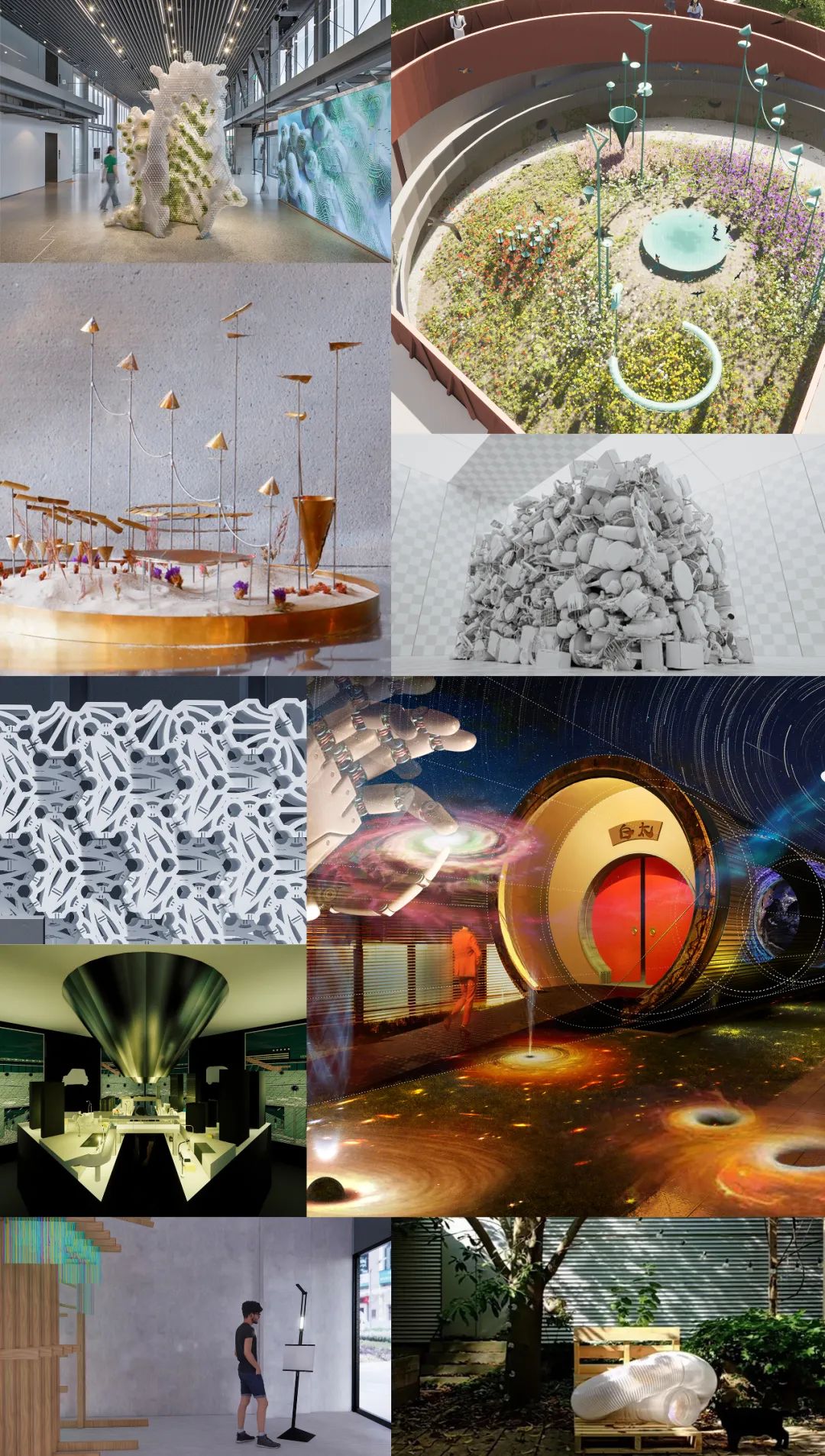

█ 今年的展項大多以裝置為主,它們似乎構成了一個高科技系統的烏托邦,能否“劇透”一下你所描繪的未來城市和建筑的場景?

W: 我覺得很難用場景這個詞來說,更多的是用裝置表達思想。當然這里面有建筑師,也有藝術家,有藝術家和機構的合作,也有建筑師和品牌的合作。這次展覽的組織形式是很多樣,有孿生展、合作展、主題展等等。我們邀請了不同機構參與策展,包括Het Nieuwe Instituut、MOMA、V&A以及國內的UCCA和設計互聯、都市實踐等等。

建筑師做展覽的傳統手段就是模型、圖紙和實際項目,但是這一次我們希望大家都不要用實際項目,而是通過裝置化的作品來呈現,這給建筑師更作者性、更藝術性的表達空間和渠道,當然也給他們帶來新的要求和挑戰。

我認為這次的展覽會是一個多媒介應用的展覽,是一個視覺呈現比普通建筑展更豐富的展覽,也是一個互動性、交互性、娛樂性更強的展覽。這也是我們做這個展覽的目標之一。

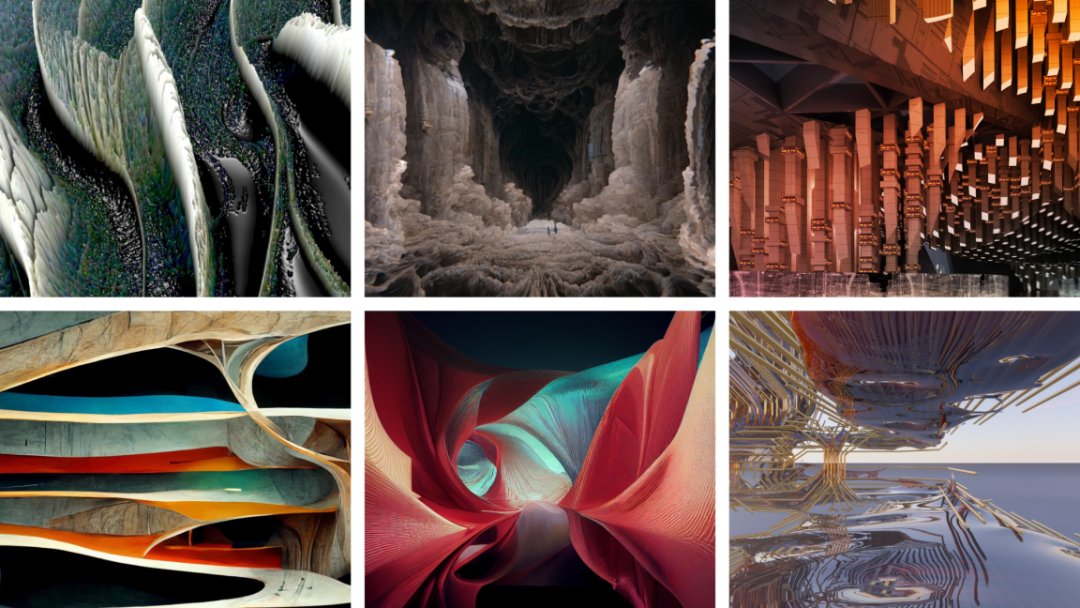

部分參展裝置 ? UABB

█ 作為敘事者定位的建筑師,您在與策展人和參展方的合作過程中感受到怎樣的思維差異?采取了怎樣的合作方式?

W: 主展場有五大板塊,這五大板塊涵蓋了不同的子展覽,有的是專業策展機構或者策展人主持的,比如UCCA尤洋負責的聲音展“特別板塊_萬籟之跡”,都市實踐的吳然策展了常設板塊“即地制造”,設計互聯趙蓉負責的材料展“虛實相生_安住當下”,以及中國美院陳旻老師負責的游戲展“虛實相生_造世練習”。材料是非常物質性的載體,游戲是非常虛擬的載體。我們希望虛擬跟物質之間的交互,能讓大家看到環境議題在不同介質里面發揮的作用。

機構和策展人參與的方式是非常多樣的,每一個展或者每一個板塊都有自己的特點,這也是這次雙年展有意思的地方,展覽的組織形式,參展的形式,以及合作的形式都非常豐富,跟展場本身的豐富性也是比較協調的。

雙年展本身就是由不同的展覽組成的展覽。我們負責在大的敘事層面、經費、資源協調等問題的調度,制定框架和游戲規則。板塊策展人同時有自己的自由度去邀請參展人,實現自己的展覽表達。

“特別板塊_萬籟之跡”參展項目《時間之河》,李星宇,朱劍辰

“虛實相生_安住當下”參展項目《交換》,Formafantasma

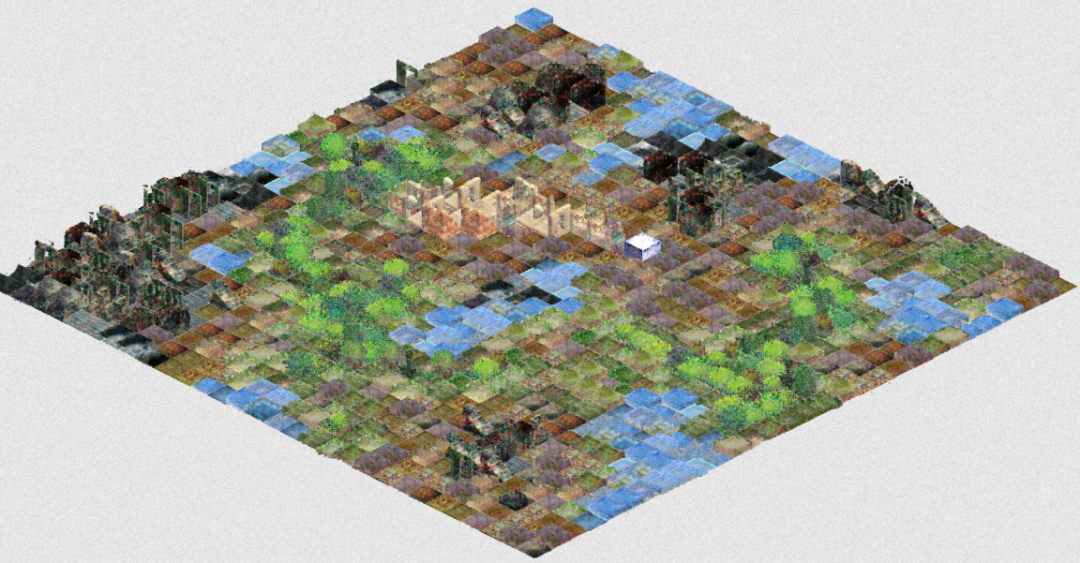

“虛實相生_造世練習”參展項目《超越物化謬誤的非同質性材料》,元宇宙材料研究小組

“虛實相生_造世練習”參展項目《苔州志》,Molleindustria ? UABB

04/ 深雙搶先看

█ 關于深雙,您作為策展人是不是可以推薦大家幾個你覺得有意思的項目,或者也可以推薦自己的。

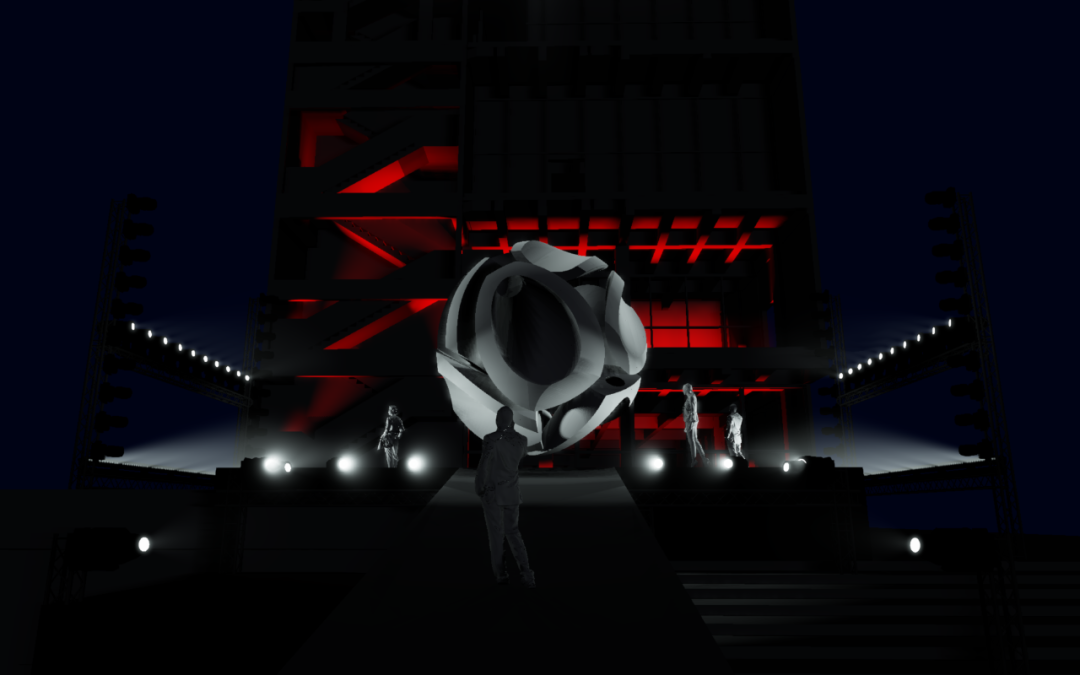

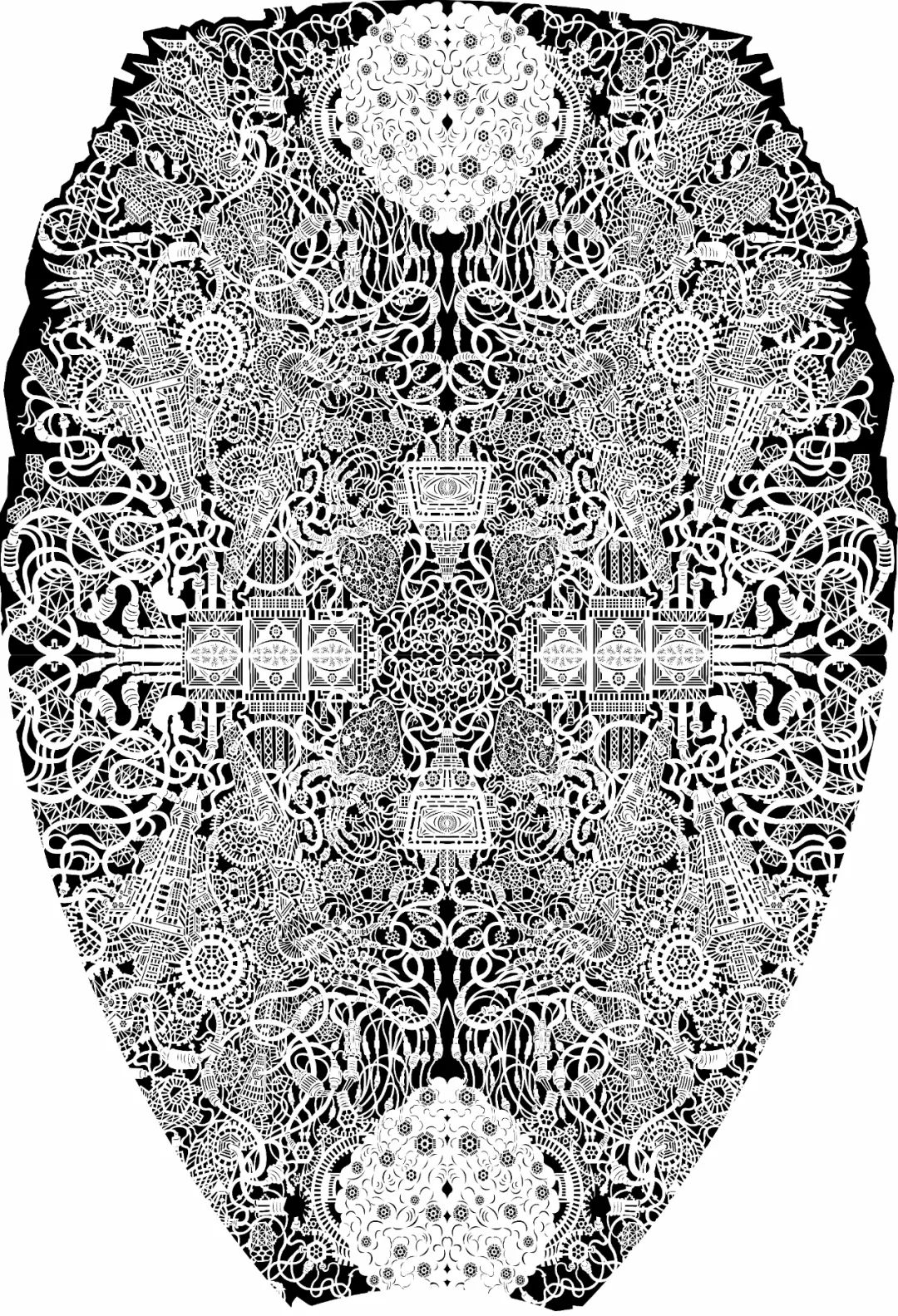

W:我設計了一個裝置,或者說是一個表演,它是和開幕式結合的。九片兩三米長的花瓣,散落在展場的各個地方,開幕的時候舞蹈演員把這九片“花瓣”通過不同的肢體表演聚集到一起,整個移動拼裝的過程有點像浸沒劇,整個把“花瓣”合起來的過程就是表演本身。裝置表面的紋樣由藝術家崔小清創作,舞臺聲音由音樂家小河負責。這個表演一直沒有向媒體公開,我們打算給大家一個驚喜。

開幕式裝置《萬物共生》,王子耕,崔小清

開幕式裝置表面圖案-機器宇宙觀,崔小清 ? UABB

另一個比較有意思的是流浪動物之家,我們邀請了30多位建筑師給流浪動物做窩。通過使用城市廢料的方式,我們希望在展覽期間,人們可以帶著寵物來看展,為此我們設立了寵物觀展日。在展覽期間,我們邀請瑞鵬基金會來介紹流浪動物的救助知識,在展覽結束后,我們可以跟動物保護組織合作,把義賣的錢再捐給它們。我覺得這是挺溫暖的一個策劃,而且在展覽期間和展后都可以持續發揮作用。

“特別板塊_流浪動物之家”參展項目 左上:《非貓勿入》,劉治治 右上:《貓的行宮》,范久江,翟文婷 下:《野行》,姜珺 ? UABB

還有一些是由藝術家和機構合作的項目。深雙有一個特點,就是它很少用借展的形式,它基本上都是命題作文,參展人要按照策展人出的主題重新制作作品,所以每一件都是定制,都是commission。當然里面出現的所有的大型裝置都挺有意思,比如陸軼辰用蘑菇做的裝置,青山周平的城市寄生家具,Studio Ossidianna的種子花園等等,都是很好的作品。

“物靈之旅”參展項目《反方向的構筑》,陸軼辰

“物靈之旅”參展項目《城市寄生家具計劃》,青山周平

“物靈之旅”參展項目《種子花園》,Studio Ossidiana ? UABB

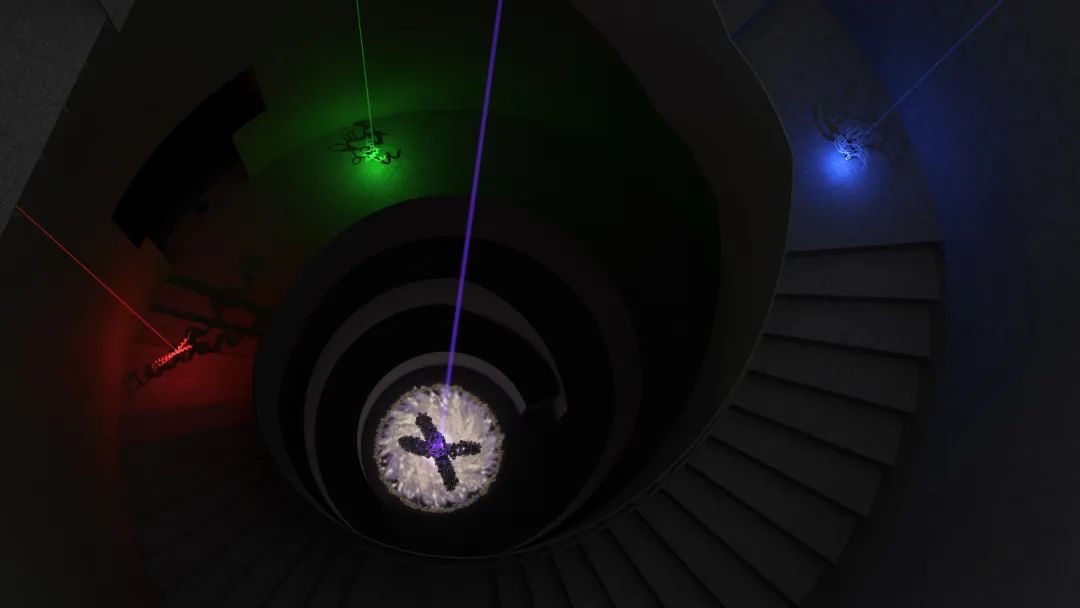

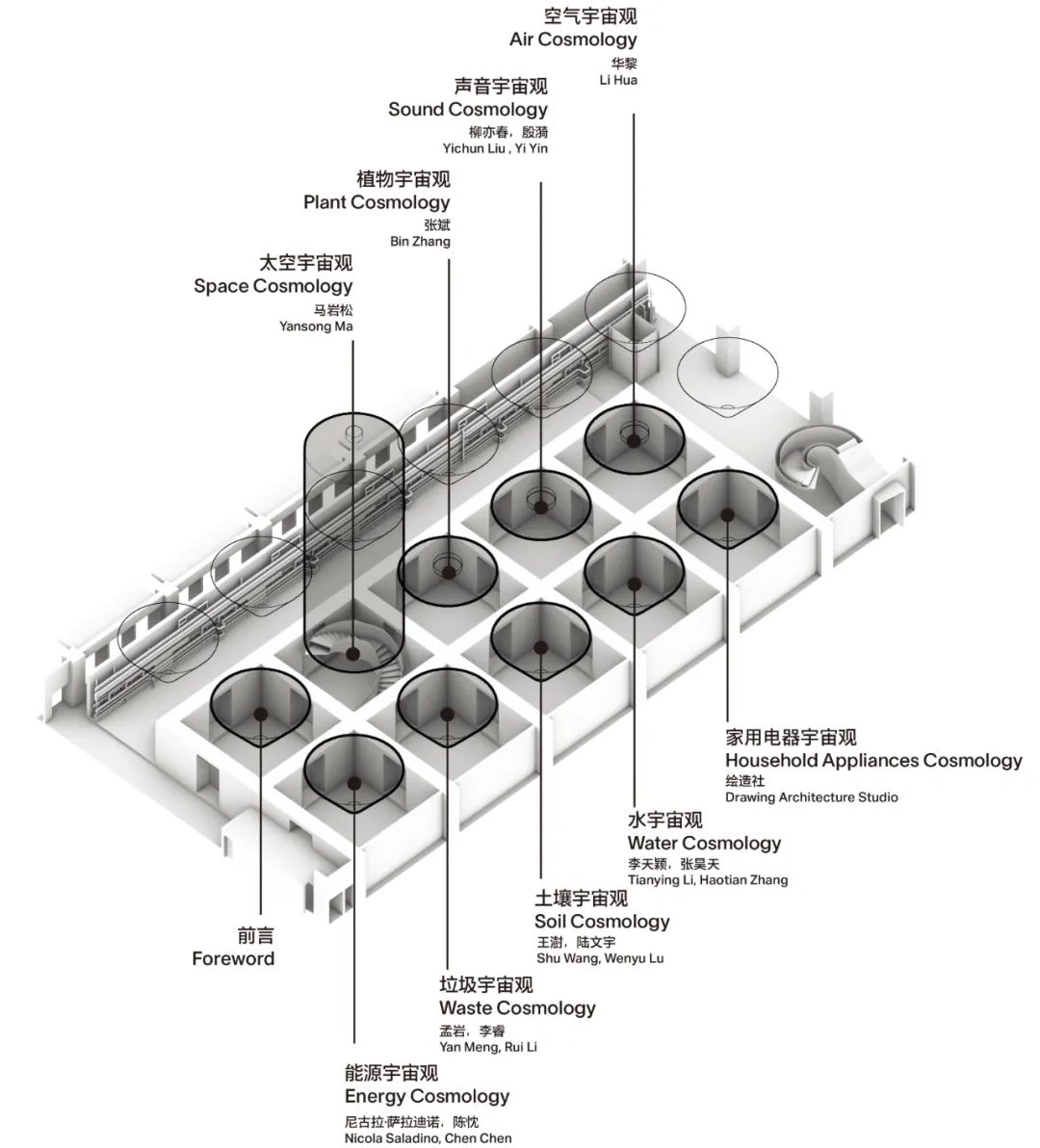

我負責的重點板塊是“寰宇城市”(Cosmic Cities),它的策展概念很像《看不見的城市》。我們給9組建筑師9個宇宙觀,有的人做水的城市,有的人做垃圾的城市。在展覽的最后或者前言會有一個提示,告訴大家這幾個城市其實都是深圳。

筒倉每一跨之間有巨大的漏斗狀空間,我們依次劃分了9個蒙太奇式的序列,每穿越一個門洞,就會看到不一樣的世界。總之我覺得都挺有意思,都值得看一看。

“寰宇對話_寰宇城市”展覽軸測圖 ? Pills Architects

馬巖松 | 太空宇宙觀

數千年前中國的宇宙觀中,宇宙即為天地。天地從“無”中而來,不是混沌,不是爆炸,而是一片寂靜和空虛。這種“無”才是一種恒定的常量,且永動,亦近亦遠,亦大亦小;既是現象,也是本原;既是向外,也是向內。天地與人的認知息息相關,相互組成,你中有我,我中有你,也就是說每人內觀皆是宇宙。大千世界于砂礫灰塵,道法自然。這是非常東方的哲學。今年深雙在金威啤酒廠,關于每個建筑師心目中的寰宇城市,我想這個腔體可能是很好的空間,以建筑師如何利用這個“無”,來給每個人在繽紛的寂靜中與自己對話的感知和體驗。

“寰宇對話_寰宇城市”參展項目《宇宙》,馬巖松 ? UABB

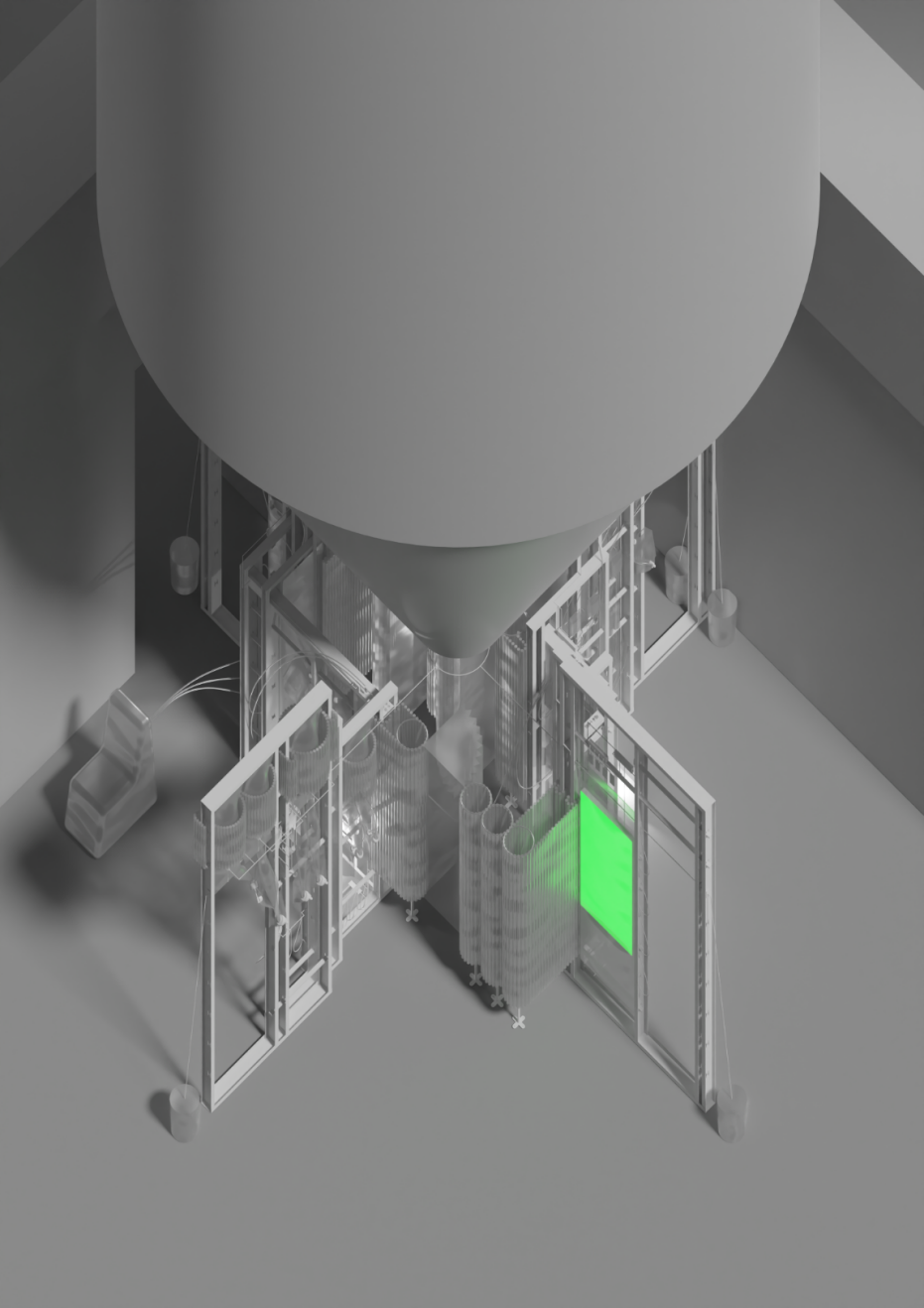

張斌 | 植物宇宙觀

我們探討在高密度城市中引入分布式的蔬菜種植技術的可能性,包括環境調控與可移動終端等技術支撐,形成一種新型的可食用綠色基礎設施,從而徹底打通傳統規模農業中被分離的生產端與使用端,讓蔬菜農業進入城市日常生活的個體空間與社區空間,既改善城市供養系統的生態(自然/社會)可持續結構,又以一種與蔬菜共存的日常圖景來形成人與食物的新的情感關聯。蔬果氣球 Vegetables Balloon:傳統城市的新鮮蔬果,依賴于高度全球化分工布局的農業基地與冷鏈物流供應,前者依賴于土地資源,后者受限于物流技術。“蔬果氣球”是一種不依賴于土地、可移動的、個體互助的蔬菜種植-食用終端。它分布于未來的居所、社區與街道,通過與手機應用的結合,隨時隨地觸手可及,形成全新的基礎設施與都市景觀。

《可食用城市》,張斌 ? UABB

柳亦春,殷漪 | 聲音宇宙觀

深圳因其水澤密布,村落邊有一條深水溝而得名。我們選擇聲音作為一種可以描述水的形態與運動的介質。“聲圳”,意在通過水的聲音,重塑小漁村與大都市的時間城市。唯有聲音,可以讓城市的歷史產生一種具身的共時性。

《聲圳》,柳亦春,殷漪 ? UABB

華黎 | 空氣宇宙觀

恍惚之城包羅了物質的種種萬象,但其形其質從不確定下來,正如這里彌漫的氣。

氣的機遇來自于土和水的邊際狀態,也來自于兩種時間的碰撞。

碰撞產生了能量。在碰撞中這里上演著一幕幕的轉化與更迭,膨脹與吞沒、升騰與下降、流動與改變,永不停歇,幻化出一派混沌的生機勃勃與氣象萬千。

“視之不見名曰夷,聽之不聞名曰希,搏之不得名曰微。此三者不可致詰,故混而為一。其上不徼,其下不昧,繩繩兮不可名,復歸于無物。是謂無狀之狀,無物之象,是謂惚恍。迎之不見其首,隨之不見其后。執古之道,以御今之有。能知古始,是謂道紀。”

—— 老子《道德經》

《恍惚之城》,華黎 ? UABB

陳忱 | 能源宇宙觀

二氧化碳,是每個人生活的一部分。我們在呼吸時,無時無刻都在呼出二氧化碳;我們的幾乎每一項日常活動,也會排放碳。大量的碳排放,是全球變暖的主要原因。

深圳,是中國最綠色的城市之一。其茂密的植被,不僅對生態系統有利,同時也是吸收碳的海綿體,使城市得以“呼吸”。

《呼吸城市》,折射出深圳的綠色基礎設施,在未來氣候變化減緩戰略中發揮的積極作用。

《呼吸城市:后碳時代的深圳暢想》,陳忱 ? UABB

王澍,陸文宇 | 土壤宇宙觀

“土”是這個世界上最基本、最生態的建筑材料。

我們需要再次認識“土”。以生態的名義,我們需要一個更“土”的生存環境,一個更“土”的宇宙。

我們帶來了一些杭州的“土”。

我們想知道,深圳有多少種土?有多少人會有興趣來收集“土”,認識“土”?還有意外的“土”嗎?

請來參觀的人攜帶一捧土,無論取自深圳何處。在展廳請將土放入任何一個空格,在盒中取出一個小標簽,寫上取土地點和取土者姓名,把標簽插在土上。

讓我們“與土相會”。

《與土相會》,王澍,陸文宇 ? Pills Architects

孟巖,李睿 | 垃圾宇宙觀

以“時效性”為依據,失去時效的事物,人們視之為“垃圾” 。

但垃圾不總以討人嫌的形式出現在各個時空中。

本展旨在展示時空對價值判斷的影響。與其說垃圾是一種結局,不如將這種價值判斷的偶然性通過空間放大。

《(垃圾時空) 時間介質》,孟巖,李睿 ? UABB

李天穎, 張昊天 | 水宇宙觀

水是室內環境避之不及的禍患。現代建筑是潛水艇,在驚濤駭浪中保留室內的一方天地。“雨房子”則是水族箱。在塑料包裹的透明墻體中,水蒸騰、過濾、匯聚。自然被封裝在建筑之內,而想要遠眺的我們則向內凝視。

《雨房子》,李天穎,張昊天 ? UABB

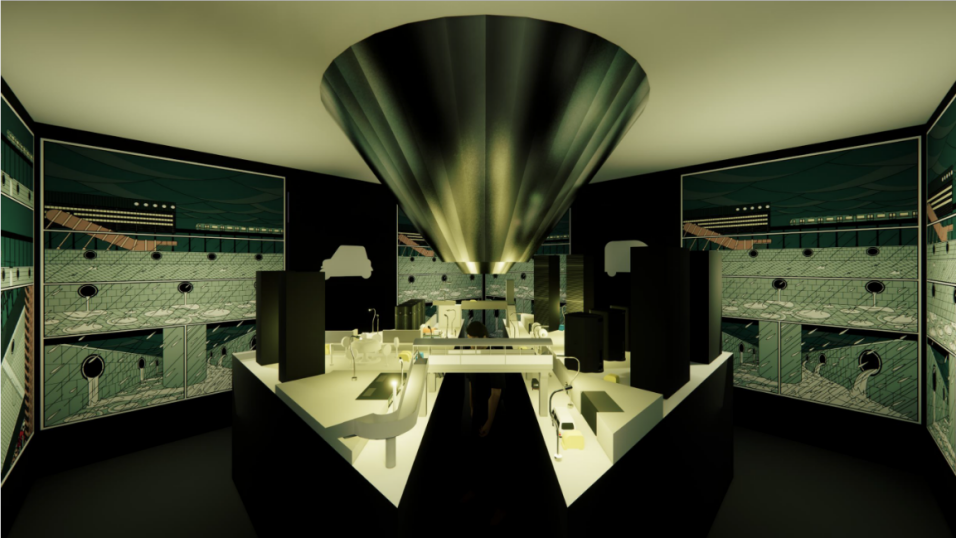

繪造社 | 家用電器宇宙觀

原本只作為交通工具的家用機器被改造為城市中的“隨身建筑”,但又逃脫了為建筑而設立的規則。個體的生存智慧充分利用這些“隨身建筑”的偽裝性,以一種游擊式的輕盈姿態,最大限度達成了個體對公共空間的有效實踐。

《家用機器城》,繪造社 ? UABB

02/多重身份

在眾多展覽活動、建筑項目和高校論壇中,都能看到王子耕忙碌的身影,他是如何平衡多重身份之間的關系?作為PILLS工作室的主持建筑師,他如何帶領團隊面對行業寒冬?作為教育者,他又如何將知識與觀念傳遞給學生?帶著眾多疑問,建道筑格希望通過訪問,了解子耕老師幕后的故事。

01/ Pills-Bills

█ 作為PILLS工作室的主持建筑師,從經營的角度,工作室將如何應對行業寒冬?PILLS的主要項目類型是什么?怎樣平衡PILLS與BILLS?

W: 雖然我的背景是建筑師,但是可能因為我回國之后做展覽做得比較多,大家對我的認識就是王子耕擅長做展覽,所以我們接到的項目大部分都跟展覽相關,有策展、參展、展陳設計、室內設計,反而建筑設計做得比較少。我們涉足的領域比一般建筑事務所要多,使用的工具和媒介也更多。我不知道這是不是歪打正著,在大環境不好的前提下,我們受到的影響并不是那么大,雖然比較忙亂,但確實是在穩步成長中。

裝置與展覽 ? Pills Architects

建筑與室內 ? Pills Architects

藝術品 ? Pills Architects

建筑學科的實踐戰場必然會變化,但是這會在一個古老行業的自我堅守和技術發展的快速更迭的矛盾中迂回。這個行業會分化,建筑和傳播的密切關系將會不斷沖擊建筑學脆弱的學科邊界。敘事、游戲、時尚、快消和視覺技術領域更有可能發展成一個新的中和領域,而不是被掙扎于自主性的、受困于學院建制的建筑學所吸納。如果我們的教育指向過于單一,就會忽視很多維度和思維方式,從而也就忽視了建筑學連接外部,作為一種表達和干預外部世界的可能性。

回到 Pills & Bills的問題。可以說現實世界里幾乎所有有趣的事都不賺錢,我們希望研究型的工作室可以生存下去,希望實踐和實驗是可以并行不悖的。在實際情況下,事務所的項目來源是被動接受的,而且也不會有明顯的界限說你一定是商業的,他一定是學術的。我覺得平衡好的關鍵一個是要有準確的判斷力,知道委托方的訴求是什么,知道如何在限定的條件下把任務完成,知道什么時候可以使什么樣的力;二是要有提問,提問其實是問你自己是誰。你要走到什么地方去。不要人云亦云。

工作室環境 ? Pills Architects

02/ 教學前沿

█ 這幾年,在不同建筑學院,您有哪些系統性的教學內容?是否有一個不斷延伸的核心議題?您在指導學生深入議題時,有什么比較特別的切入點或研究方法嗎?

W: 這跟課程要求有關,每個學校對教學的認知不一樣,我在雪城大學和清華大學的課程是可以自主命題的,我帶的Studio當時在討論屏幕對公共和私人空間界定的影響。這次雙年展我們也請汪民安和我們一起帶一個關于辦公室的工作坊。

我比較關心當代性,希望能從技術歷史、環境控制、媒介信息的角度去看到一些建筑學發展的線索。這也是我們作為作者的一些起始思考點。

雪城大學終期評圖 ? 王子耕

█ 我們采訪過的一些教育家認為,教會學生獨立思考、更立體地理解建筑與社會是一件困難的事情,你如何看待這個問題?能具體談談在教學中,您如何幫助學生理解今天建筑學面臨的挑戰與機遇?

W: 學生是一張白紙,會同步地接收不同頻率的信息,有的信息其實是有價值的,但他未必能感受得到。是因為他不具備經驗和辨別能力。每個人的價值觀、取向和能看到的世界都不一樣,因此因材施教很重要。不要試圖把一盆花養成一棵樹,而是要讓花開的更好,讓樹長的更高,各美其美。學校能創造的是一種氛圍,提供學生想要的資源,但學生真正想要走向哪里,這要看他自己。尤其是設計和藝術門類。

北影、央美任教 ? 王子耕

采訪|栗茜

專欄策劃|朱激清

采訪提綱|Jingyuan, Phyllis

視頻拍攝|唐悅, 侯玥

視頻后期|唐悅

撰文|Shixin

助理|Monica, 陳律名

發文編輯|Yiwen

審核編輯|Shixin

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。