180平米濕地小筑是一個微小的實踐項目���,設(shè)計團隊以尊重自然為基礎(chǔ)�,從形態(tài)�、功能、立面����、選材等方面賦予建筑和諧融入周邊肌理的特質(zhì)���。

景觀 & 觀景

藝術(shù)性與實用性的有機結(jié)合

濕地擁有優(yōu)質(zhì)豐富的自然資源���,湖水清澈���,動植物種類眾多�����。項目基地位于濕地組團陸地以東最末端,三面臨水���。

如何最大限度將自然景致引入建筑,并以簡潔質(zhì)樸的設(shè)計語言回應(yīng)自然��?如何充分滿足業(yè)主提出的觀景需求�����,又將建筑形態(tài)及立面悄悄隱入自然�?

“景觀”與“觀景”成為本案設(shè)計天平的兩端��,城理設(shè)計在把握二者微妙的平衡中�����,打造出既生態(tài)又高品質(zhì)的濕地小筑典范。

設(shè)計線索 & 空間秩序

去場地中充分挖掘與剖析

本項目設(shè)計的核心訴求是觀景,而且是室內(nèi)觀景��。室內(nèi)觀景的最大特點是被限定了觀察邊界��,因此與室外觀景相比��,它更易被有效控制。

那么��,被限制的邊框該多大���?人視角度是站還是坐更好�?觀者情感該聚焦還是不經(jīng)意引發(fā)?這一系列的問題成了設(shè)計項目空間序列的關(guān)鍵線索���。

如何把握以上線索,需要設(shè)計師深入場地充分挖掘����,在了解現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上再做分析和突破�。團隊利用無人機模擬了未來基地建造范圍內(nèi)的各種角度和視高�,以此來尋找和篩選濕地框景內(nèi)容。

西向景觀縱深感極大

結(jié)果頗出人意料����,東西最佳觀景視角處于不同視高�����。西側(cè)廣闊縱深的濕地內(nèi)陸景色從二層高度欣賞為佳,而東側(cè)毗鄰水面一線展開的景色,則最好在岸堤的一層觀賞。

南北側(cè)山體未有破壞跡象�����,但輪廓起伏小�,較為平實

南北兩側(cè)的景色則都相對平實,缺乏足夠吸引,可選用較小的框景精心構(gòu)圖,去除掉平庸內(nèi)容。

于是�����,篩選過的事實成果為建筑一二層的虛實構(gòu)成帶來了較為理性的論據(jù)����。

體塊形成 & 結(jié)構(gòu)挑戰(zhàn)

建筑與自然的相互滲透

根據(jù)濕地景觀環(huán)境控制要求���,小筑占地規(guī)模受限����。團隊在項目面積180平米的基礎(chǔ)上,通過拉拽、切割����、錯位的手法�����,最終形成了一個上下有別,虛實分明的組合體塊��。

體塊利用二層節(jié)制而精準(zhǔn)的開口��,以及一層面向東側(cè)的透明性空間�����,回應(yīng)了觀景核心訴求,也令建筑的功能性��、審美性與自然環(huán)境融為一體��。

濕地景觀水中有陸�����,陸周環(huán)水��;多樣化植物隨著水陸反復(fù)交映而連續(xù)出現(xiàn)�。這樣的景觀形成一幅開合變化有致�����,充滿節(jié)奏與韻律的連續(xù)畫面���。因此����,為了保持觀賞體驗的豐富性與完整性,無柱空間顯然是最佳選擇���。

濕地特征為水中有陸,陸周環(huán)水

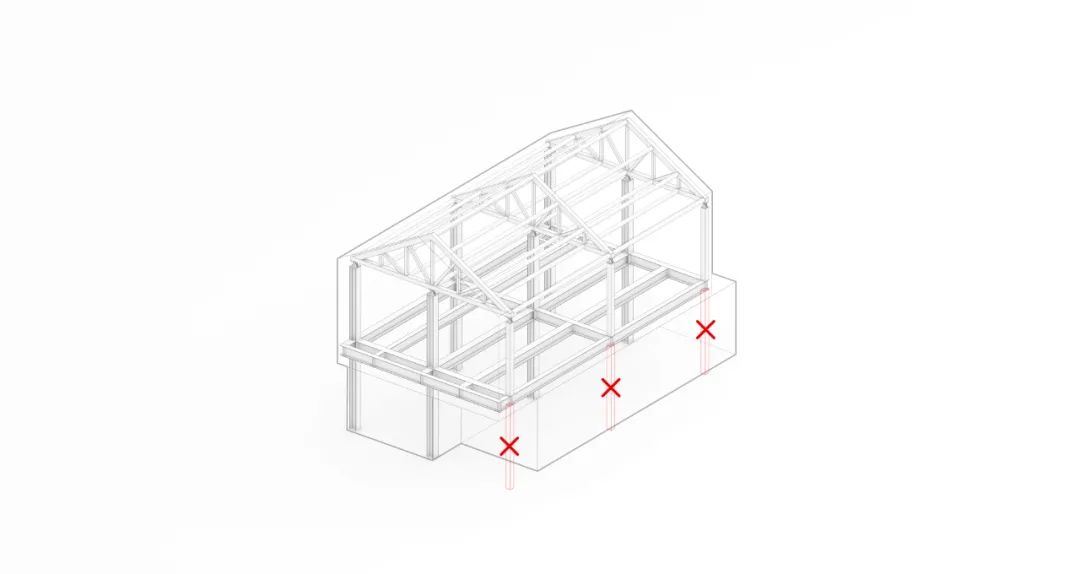

基地進深較小����,抹去整整一排柱子無疑對建筑結(jié)構(gòu)產(chǎn)生挑戰(zhàn)����。此時����,建筑師提出基本結(jié)構(gòu)設(shè)想模型,即整體采用鋼結(jié)構(gòu)施工�,二層屋架采用鋼絎架�����,東端吊柱,以減弱一層樓面出挑梁的撓度影響��。

這樣做還可以減少該出挑梁的截面高度����,把對一層空間施加影響的結(jié)構(gòu)撓度影響轉(zhuǎn)移到屋面鋼絎架上去�。此外,在僅有的一層兩排鋼柱間增加斜向支撐���,用以抵抗項目所在地由于夏季強烈臺風(fēng)而帶來的建筑側(cè)向位移影響。

結(jié)構(gòu)概念圖解

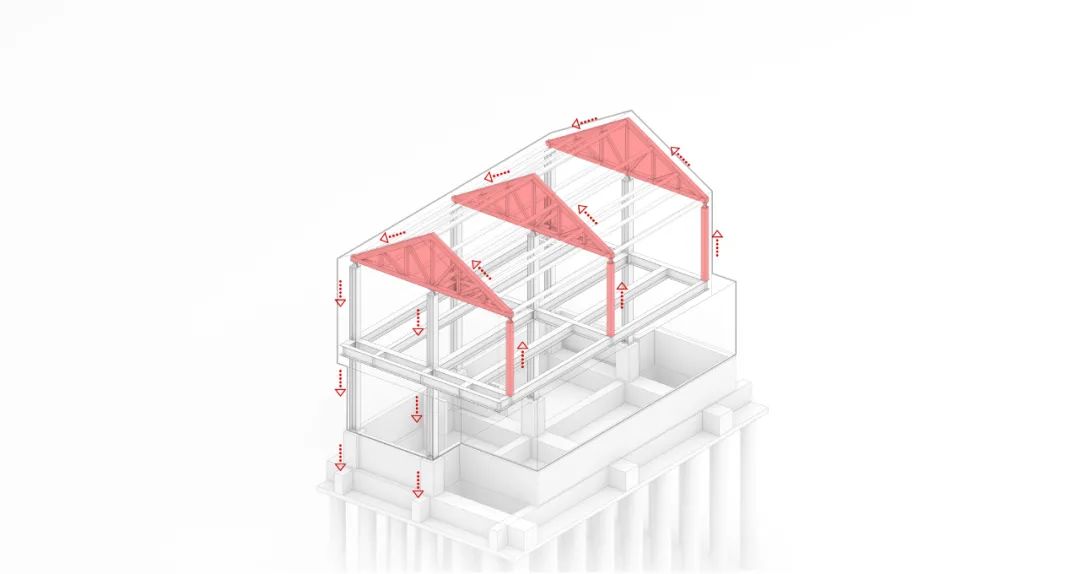

結(jié)構(gòu)工程師經(jīng)過計算�����,帶來更加精準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)模型����,并進一步提出建議:首先,柱間斜向支撐不必要��,可取消�;第二,由于建筑進深太淺��,出挑部分和有柱部分基本進深比例為1:1�,需要采用抗傾覆結(jié)構(gòu)措施,建議一層鋼柱加大埋深,同時一層底板整體澆筑,增強柱的抗拉性��,用以整體提高建筑結(jié)構(gòu)的抗傾覆能力��。至此�,結(jié)構(gòu)設(shè)計挑戰(zhàn)迎刃而解���。

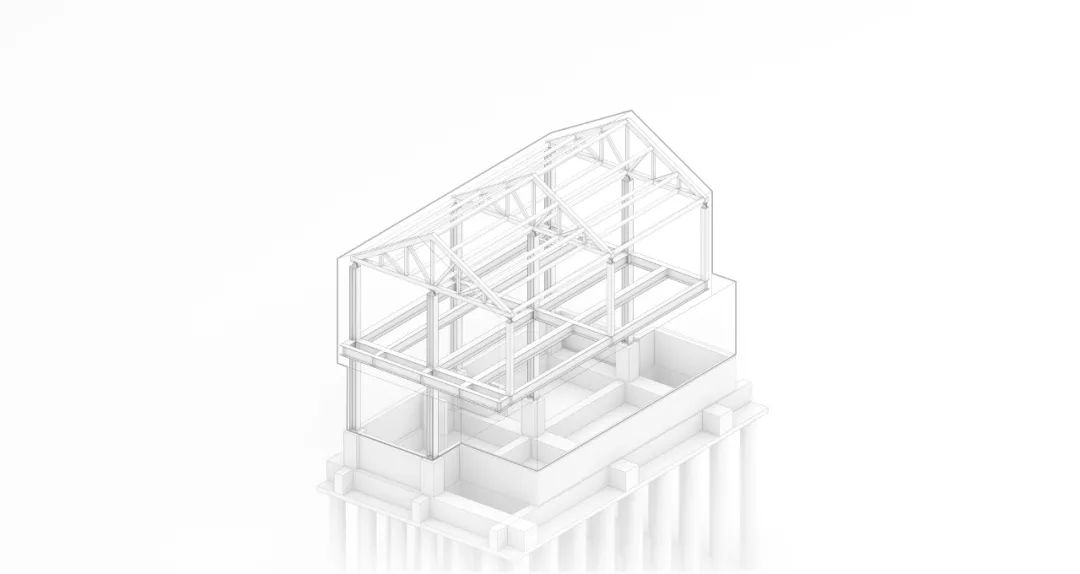

結(jié)構(gòu)設(shè)計最終模型

建造 & 選材

以人為本的可持續(xù)發(fā)展觀

濕地氣候潮濕��,加上常受臺風(fēng)影響�����,雨水強風(fēng)易侵蝕建筑表皮。這一狀況頗耐人尋味�����,越是自然氛圍充沛的環(huán)境��,越會加速材料腐朽和風(fēng)化的速度,大自然仿佛以一種反諷的態(tài)度,把人為加工的材料快速分解�����、回歸本原。

因此�����,在本案的設(shè)計及建造中,不僅常規(guī)防水措施要到位,建筑選材亦至關(guān)重要���。建筑的一層?xùn)|側(cè),采用了通透的大幅玻璃幕墻,面向西側(cè)的一段則選用了實面作為呼應(yīng)��,后勤用房等功能房間都被藏在內(nèi)部��。

建筑中唯一的樓梯藏于西側(cè)實墻后

樓梯盡頭設(shè)計開窗��,以光線引導(dǎo)空間

團隊以可持續(xù)發(fā)展為原則,從生態(tài)、經(jīng)濟等因素出發(fā)��,大量回收周邊石材加工廠邊角料�,選擇與設(shè)計宗旨吻合的材料,反復(fù)篩選顏色����、歸類尺寸�,不同石材拼合出肌理豐富�����、質(zhì)感卓越的天然建筑外墻�。

建筑二層使用了經(jīng)過碳化處理的條形杉木板和木棍�,可抵御潮濕易蛀腐的外部環(huán)境影響�。同時,碳化后的深色木板肌理也加深了材料的真實性和潛在的耐久性��。

建造過程中,現(xiàn)場工人在固定木板時使用了大量的銀色鉚釘��,并且沒有嚴謹?shù)膶︺T釘?shù)奈恢眠M行控制。施工方在后期以為需要用深色膩子填補看似“不整齊”的銀色鉚釘�,讓外墻看上去顏色均勻統(tǒng)一�。但建筑師及時勸阻了“二次修補”,認為工人的偶然行為����,恰巧令銀色鉚釘?shù)碾S機位置與碳化木板材質(zhì)的拙樸性有機相融�����,就像小筑本身,在濕地邊的出現(xiàn)也是浪漫而隨機的�����。

寫在最后

三個半月的設(shè)計與施工實踐����,造就了順應(yīng)地塊、符合當(dāng)?shù)貧夂蚣凹竟?jié)特色的濕地小筑�����,其規(guī)劃與布局����、空間與形態(tài)�,完美呼應(yīng)自然景致。流動的水與靜態(tài)的小筑在此相互滲透���、交融、對話�,愿歷經(jīng)歲月洗禮��,其本色不改。

發(fā)文編輯|Gogh

審核編輯|Yibo

若有涉及任何版權(quán)問題��,請聯(lián)系hz@archidogs.com,我們將盡快妥善處理���。

"/>

"/>

"/>

"/>