Galaxy Arch 繁星建筑工作室的「大伾山懸崖驛站」入圍多項大獎,包括:2023 Dezeen Awards “酒店項目類(hospitality)” ——Shortlist、The Plan Award “酒店項目類(hospitality)” ——Finalist。

*Dezeen Awards 及 The Plan Award 最終結果都將于11月公布

Dezeen Awards

Dezeen Awards 由全球最具影響力的建筑和設計網站 Dezeen 主辦,旨在表彰全球最佳建筑、室內設計、設計和可持續發展項目,以及創作出最杰出作品的建筑師和設計師工作室和個人。Dezeen Awards 今年已是第六屆,成為國際卓越設計的標桿,也是世界各地建筑師和設計師的終極榮譽。

The Plan Award

意大利The Plan設計獎(The Plan Award)由建筑雜志THE PLAN建立,旨在推廣設計師、學者、評論家和學生在全球建筑設計、室內設計、城市規劃等領域的杰出研究與實踐,從而促進有關設計和規劃主題的辯論,提升設計品質、推動理論發展,帶動建筑規劃與設計界的進步。

項目概況

該項目旨在于大伾山懸崖處重新打造一處驛站,既為游客提供更好的游覽體驗,也希望建筑自身起到宣傳當地非遺文化與技藝的作用。縱觀場地全貌,建筑以一個低調的姿態呈現在這座歷史名山之中,主體結構采用現代營造手法,使建筑形態更為輕盈。

融入歷史語境的建筑

壹·倉廩實而知禮節

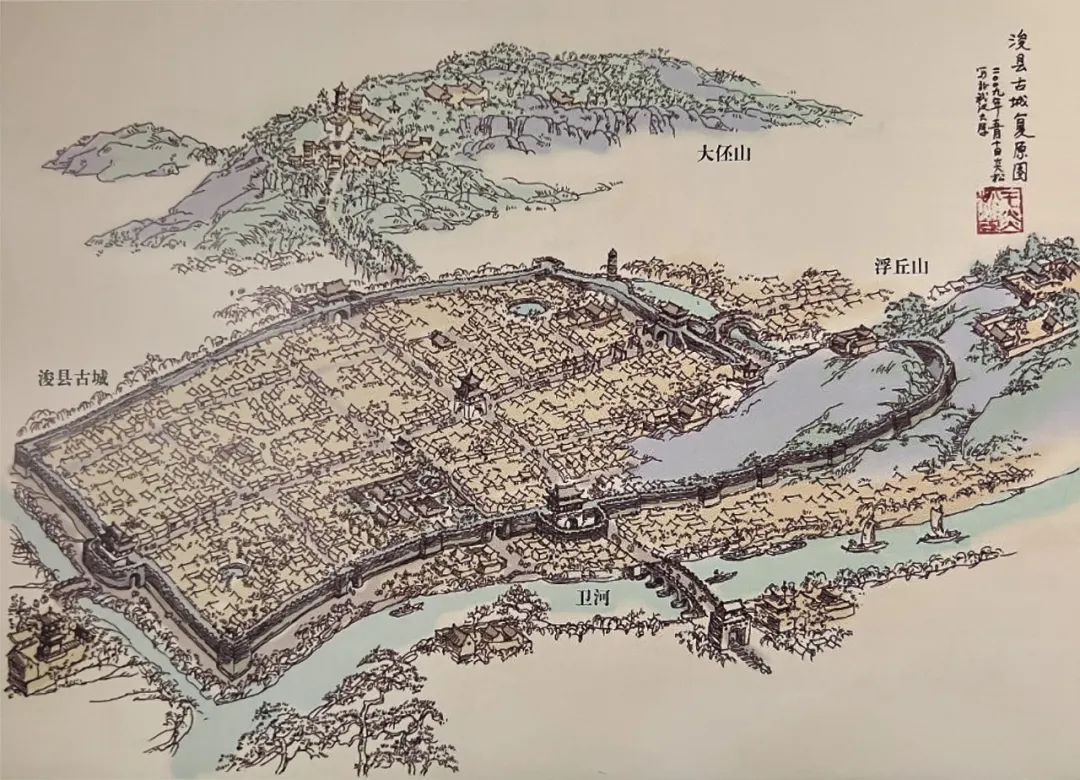

大伾山,位于國家歷史文化名城河南省鶴壁市浚縣城東,故又稱東山。因當年大禹治水登臨此山,被載入我國最早的史書《尚書·禹貢》篇中,歷代又稱之為“禹貢名山”。大伾山因有中國最早,北方最大的浚縣石佛而著稱于世。山北有觀音寺,殿始建于元代,坐南向北,院內古柏參天。迎面山巖如屏,高數仞,上刻“觀音巖”,后于巖下鑿洞雕像。本為求雨有應而鑿,后逐漸變為祈福勝地。

大伾山與浚縣古城

舊址

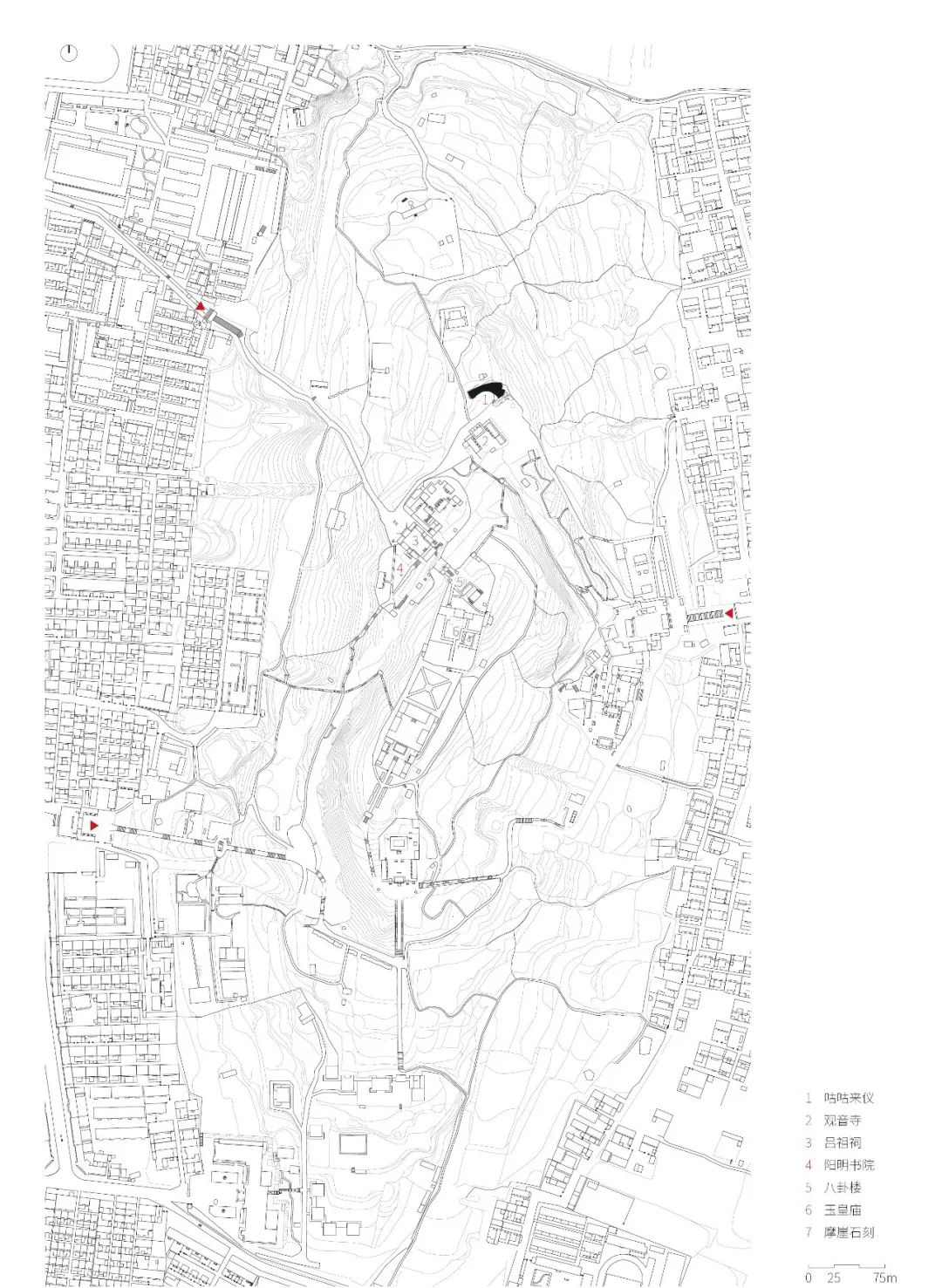

項目就位于大伾山觀音寺門外北崖處的懋功食庵舊址,與觀音寺相距僅數十米。懋功食庵原為懋功宅,為隋末著名車事家、謀略家、瓦崗軍將領徐世勣(懋功)為黎州總管府尹時筑的住宅。清劉德新詩云:“百戰歸來拜馬書,宗寶助閔附皇居。黎山牧豎猶能道,此宅當年故姓徐。”由于年代久遠,原建筑已不存在。2003年春,在遺址上新建懋功食庵一處。其后約20年,食庵亦破損,原址新建驛站。文旅局希望在此處重新打造一處驛站,不僅僅可以提供餐飲休憩服務,同時作為大伾山歷史文化環境的重要組成部分,它自身也可作為非物質文化遺產的宣傳載體,弘揚非遺文化和精神。

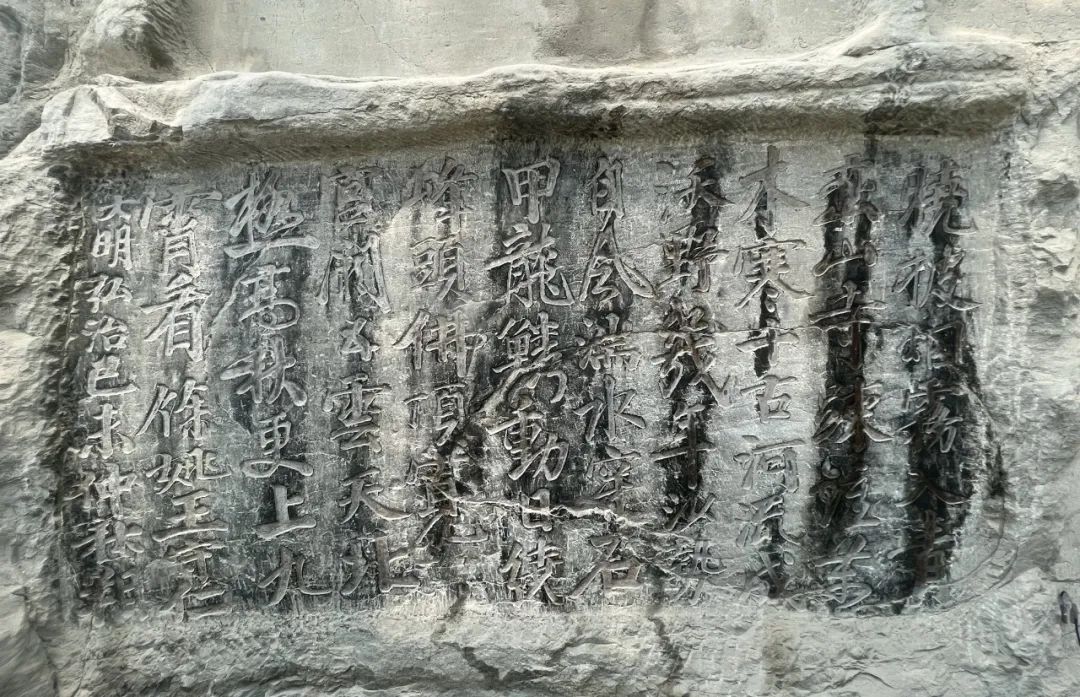

《登大伾山詩》石刻

1499年,新科進士王守仁在大伾山登山攬勝寫下了《登大伾山詩》。“曉披煙霧入青巒”,全詩首聯第一句,也即是我初登大伾山的感受,山石漫漫,青苔遍野,青松指路,古寺連綿。場地周圍山路為現狀山體巖石,山上的積水從巖石上自然流下,時間久了留下了深深的印記,極具自然之感。因沒有鋪設人工道路,周邊的高程變化極盡自然之勢,無章可尋。登高望遠,思緒不禁穿越千古來到當下的設計問題:立足北崖,山下風光可盡收眼底,如此好的景觀怎樣最大化的納入建筑?當然更為重要的是,當人們滿足了口腹之欲的時候,非遺文化又該如何傳遞?

對話

草圖

貳·因山借勢

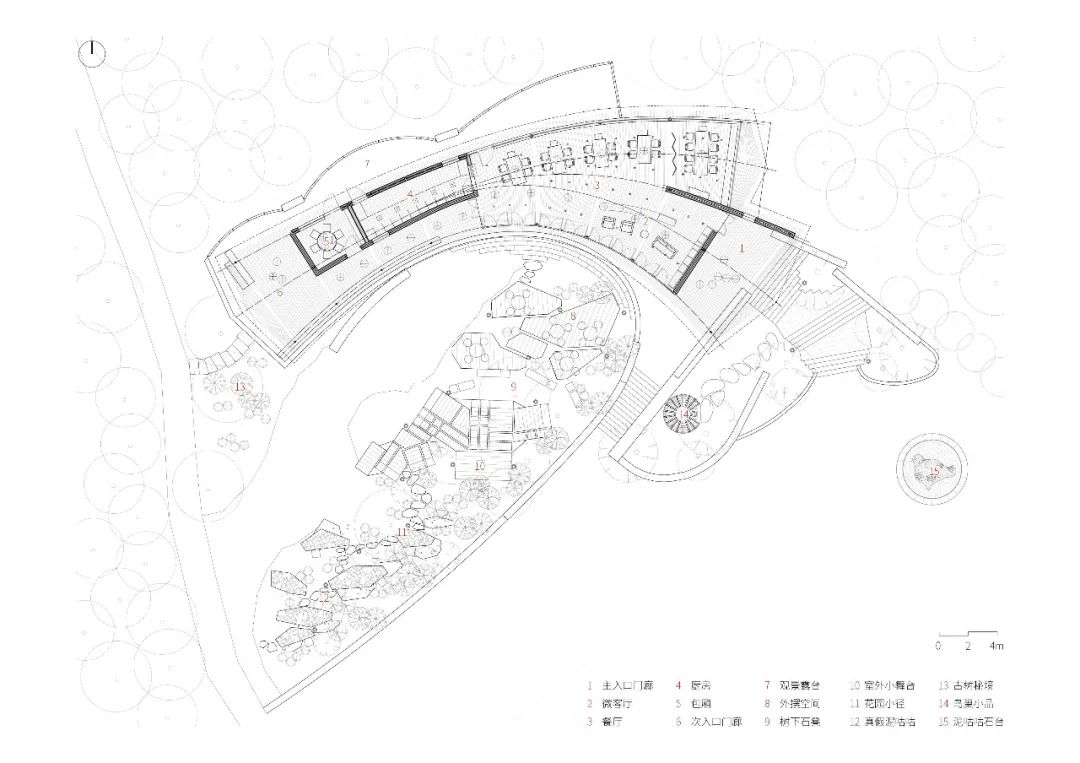

進入基地的入口原來位于場地的西側,入口隱蔽狹小。縱觀場地全貌,主入口放在東側正對主要人群方向則更加適合將來的使用。東側的山體高度在不斷地下沉,與基地的標高落差很大,增加入口意味著入口序列需重新設計。好在明確了主次入口的位置,建筑則順理成章的用條形空間去連接他們,并用自己的輪廓去圍合出現狀的庭院空間。

入口高差

入口

作為一個公共場所,內部長條狀的空間是非常逼仄的,這是原址建筑最大的問題,在新的設計中必然需要規避。在景觀最好的區域,建筑增設了一個新的體量,這個體量與主體用同樣的語匯連接起來,提供觀景空間的同時也為建筑塑造了一個放大的內部場所。通過尺度的不斷優化調整,它與東部主入口的形態呈現出一高一低,一前一后,一個開放一個封閉兩種互為依靠的姿態。

樹林掩映的高低兩個建筑體量

大伾山上古寺林立,新建筑必然是一個配角,以一個低調的姿態融入到千年沉淀的氛圍之中。建筑師的糾結就在于設計總想要有自身的特色又不能囂張出挑,明知不可為而為之。我們采取了古法新作的設計思路,坡屋面的營造方式完全采用現代構造做法,更加靈活輕盈,同時延續了古建飛檐起翹的語匯,將東西兩個入口的檐口高度緩緩抬起,造入口之勢,中間則盡量壓低,剛剛不會碰頭。湊巧的是,山體走勢恰恰相反,中間山石最高,往兩側找坡,與建筑檐口逆向而行,二者之間的張力愈發明顯。

屋面與山體背道而馳

叁·山體與結構的相互博弈

我們希望建筑形態足夠輕盈,柱子要少,這樣對于山體的影響也是最少的,所以選擇了鋼結構。暴露在外的柱子設計成了圓形斷面來消除方向感,與墻體門窗交接的柱子做成了矩形截面保證構造交接可行。結構老師幫我們優化了結構的斷面尺寸,將柱子優化到了120見方,梁高也只有150,這為后續的屋面表現和室內空間設計提供了寶貴的條件。

大伾山山石嶙峋,山路與山石一體,植物從石縫中生長出來,讓人印象深刻。這種野生自然的氛圍隱藏了一個苛刻的設計條件:大伾山是風景名勝區,不能對山體過多的破壞。整個山體由花崗巖構成,其自身的強度已經足夠作為持力層,但因其表面長期暴露在空氣中,已經有風化,所以基礎至少要埋入一定的深度。由于山體高低變化不平,只能根據每一個柱位的巖層高度設計基礎的埋深。

在方案擴初階段、施工圖階段和施工階段,結構基礎圖紙根據測繪圖,地勘圖和現場gps定位儀提供的數據修改了三輪,每一次都對柱子的埋深做了優化處理。我們和施工方緊密配合,對每一個基礎坑做了拍照,編號,高程的測量,確保圖紙的準確性和結構的合理性。由于山體在建筑中間位置是最高的,中間位置的基礎非常淺,兩側的基礎則逐漸變深,甚至有一個直接落在了低于地面2米多的巖層上。整個建筑的基礎就像一個人的手,手指有長有短,彼此通力合作才牢牢抓住了這個巖層。

基礎施工現場

肆·非遺傳承的三重境界

在設計之過程中,有一個問題在方案深化的過程中不斷困擾著我們,即非物質文化遺產的展現應該如何融入。選擇泥咕咕,有原因有二:據《資治通鑒》記載,隋朝末年,農民起義軍與隋軍爭奪黎陽倉,瓦崗軍首領李密手下部將楊玘在此屯兵,因此這個村子便以他的名字命名“楊玘屯”。農暇之余,將士們憶往昔崢嶸歲月,手巧之士遂將泥土塑成戰友的模樣以致悼念,后來慢慢演變出各種動物造型,這門手藝便一直流傳下來,泥咕咕與瓦崗軍的聯系正如驛站與其場地的歷史淵源。此外,泥咕咕作為一種手藝類的非遺,其表現力依靠匠人的工藝,這與建筑的建造又不謀而合,因此其設計元素的挖掘則更為順理成章。

泥咕咕制作

非遺的表現我們認為有三種境界,第一重是借形寫意,即直接用泥咕咕的形象把它運用到設計之中,開門見山,毫不含糊。入口處的泥咕咕石臺上用當地的青石,花崗巖,毛石等不同機理不同尺寸的石板,拼出了泥咕咕的形象。當地石匠制作了1比1的圖紙,進行現場放樣,準確復刻了我們的設計圖紙,每一塊石板都經過現場切割保證密拼的效果。這樣游客在石臺上休憩的同時,便可知道這個建筑的主題。這種設計表達對于游客是友好的,我們克制地設置在了入口的位置,正是希望其作用可以最好的表現出來。

第二重境界是擬態傳神,即通過對事物形態和神態的模仿,去傳遞其內在的美學價值和精神價值。曾經老黃河的故道上,留下來的膠泥就是泥咕咕生產的原料。我們拜訪了當地的泥塑作坊,探尋了泥塑生產的全程,手藝人手捧黃膠泥,在工具雕琢下,人物鳥獸活靈活現。這種對于故土的情愫讓我們決定用夯土去打造建筑的外墻。但是山地地形困難,加上造價的限制,最后只好用抹面的方式用在墻體表面。當地的夯土施工隊與手藝工人一樣,對于泥土的形式塑造深有心得,最終的呈現恰如未上色的巨大泥玩。屋面我們采用了石板瓦這種與大地底色一致的材料去塑造一種飛鳥的輕盈感。石板瓦非常薄,邊緣有時候略有缺損,和山體的表面有著細節上恰如其分的相似。一日之中,陽光從東邊移動到西側,屋面的瓦片隨時間變化泛起粼粼反光,好似鳥兒的飛羽般靈動。

雨后清晨的鳥瞰

隨著項目的推移,我們對非物質文化遺產的感受也發生了變化。起初,我們只關注國家的非遺名目,后來,工地上的精工細作也讓我們逐漸理解了非遺的真諦——這種代代相傳的傳統手工藝讓參與其中的人有了濃厚的歷史認同感,國家名錄只是一個個鮮明的代表,而如果仔細觀察,那些默默無聞的工藝與非遺精神一脈相承。由于項目都是當地工人手工建造,非遺的傳承滲透到項目營造的每個角落:寸三道的石材工藝,毛石景墻每塊石材進行切割和密拼堆砌,實木門窗的安裝和制作,景觀木亭的木質瓦片,這些工序都有地方手藝人生產和安裝,摒棄了工廠批量化生產精確和精致,反而多了幾分手工感的細膩和變化。眾里尋他千百度,驀然回首,那人卻在燈火闌珊處。這便是非遺傳承的第三重境界。

工匠技藝

伍·空間營造

在進入建筑之前,視線控制是空間序列設計的主要目的。前場有庭院,后場有山景,二者氣氛不同,看的方式也不同。主入口三段踏步向上走2米,本可以遠眺風光,但是三面連續的景墻擋在面前,只能回望上山的石坡,或是通過墻上的開洞,把山下風景窺見一二,吊起胃口。進去大門,依舊是景墻的連續,只能向左看,望見郁郁蔥蔥的庭院,爬山的疲憊就有所舒緩,心境也平和下來,甚至有些忘了山下的風光。再往前走,右側的開窗由低到高不斷變化,猛一回頭,看到朝東的落地窗,東側山景一覽無余,恍然大悟原來自己已在山崖旁邊。于是躍躍欲試想要走到北側的露臺上去一探究竟。次入口的設計稍有不同,從西側進去以后,灰空間的弧線便直接把人引導向驛站的后門。視線不斷壓低,輕松聚焦在了終點的入口。右側開敞的視野可以讓人看到庭院以及其后方開闊的山路,也就弱化了通道墻后的廚房空間。

空間序列

如果說平面的墻體設計是為了讓人看的更少,那么屋頂則盡量讓人看得更多。上方的連續感統籌了整個項目,下面的喧囂雜亂就不會那么讓人厭煩。在頂部,鋼結構的框架梁為了埋入屋頂的曲面形態,特意抬高了比椽子厚度略小一點的高度,這樣鋼梁底部就會悄悄突出一點椽子,大面看起來平整,結構的秩序感便得到強調。墻面上豎向的分割則把這種結構暗示一直延續到了地面。試圖隱匿的鋼結構在入口處得到了充分的表達,入口最大的跨度需要結構上做橫向拉結以得到更好的承載力,三向拉索足夠輕盈,設置在入口高挑的上方,將入口的地位于高處做了必要的強化。

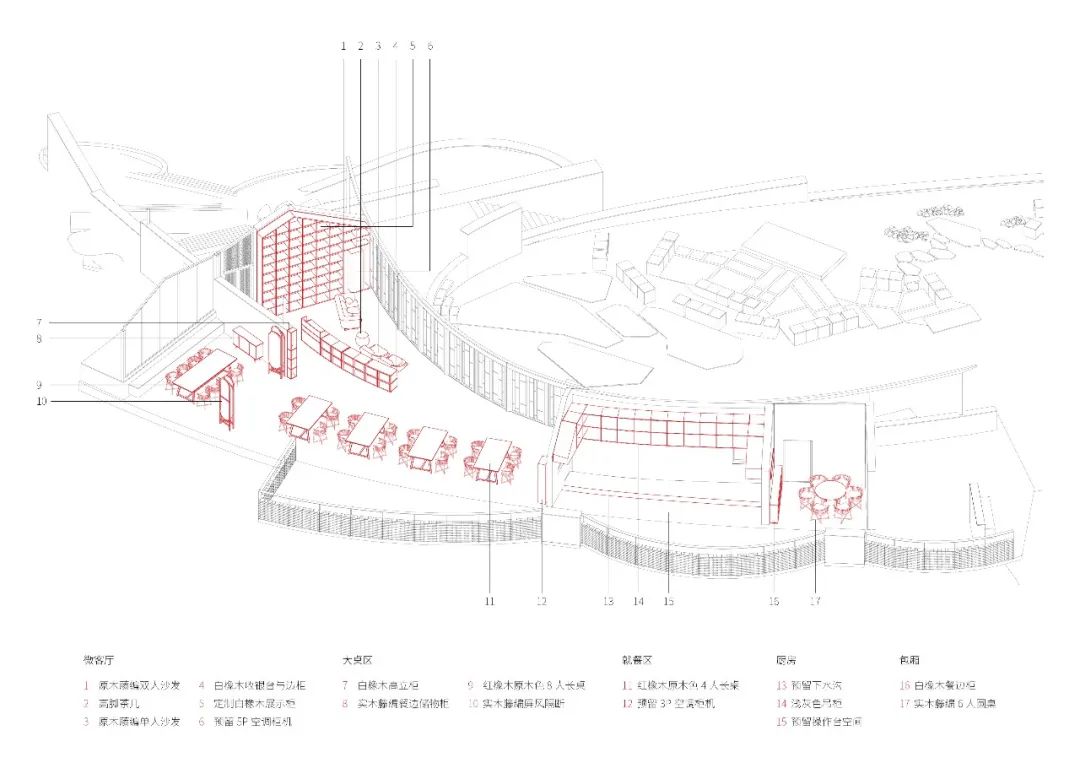

屋頂與家具

家具是更小的墻體,是墻體的衍生。入口的書柜和墻端的置物架,延續了墻體的輪廓和走勢,將空間的秩序進一步的強化。接待臺和與之相連的隔斷,也特別設計成了與墻體弧度一致的矮墻形式,設計語匯維持不變,但層次卻在不斷變化,由高到低,由封閉到逐漸通透,由硬質的面層到溫暖的木質。從外走到內的過程中,空間逐漸打開,從景觀場所過渡到了室內氣氛。桌子隨空間輪廓逐漸旋轉,不依附于墻面,只與上方的吊燈對位,家具與建筑彼此不受打擾,但是有著隱秘的關鍵。

墻體、門窗與家具

陸·回顧與反思

山地建筑的施工是艱難的。大伾山沒有開通車行路線,能勉強上山的起重機最大起重荷載為2噸。這意味著所有的材料,都沒法超過一定的尺寸。大型景觀樹需要人工抬上山,景觀石需要切成人工可以砌筑的尺寸,門窗家具需要現場拼裝,這些考驗的不僅僅是設計,也是施工人員的耐心的技術。好在我們和文旅局,施工隊通力合作,最終都克服了困難,項目談不上絕對完美呈現,但手工打造的痕跡其實歷久彌新。

非遺文化的傳承是一個需要經歷時間考驗的事業。懸崖驛站的建造只是一個很短的時間段,雖然充斥了濃密的思考和美好的預期,但失去精心運營的房子也會逐漸失去它建成時的光芒。在建成之初,項目運營方已然介入,我們也與之充分溝通,對于設計尚未考慮之處,進行了彌補和優化。我想,咕咕來儀只是一個平臺,非遺文化的呈現需要運營方持續地輸出,打造良好的內容和生態,設計的光芒才可以熠熠生輝,非遺的文化方可生生不息。

總平面圖

平面圖

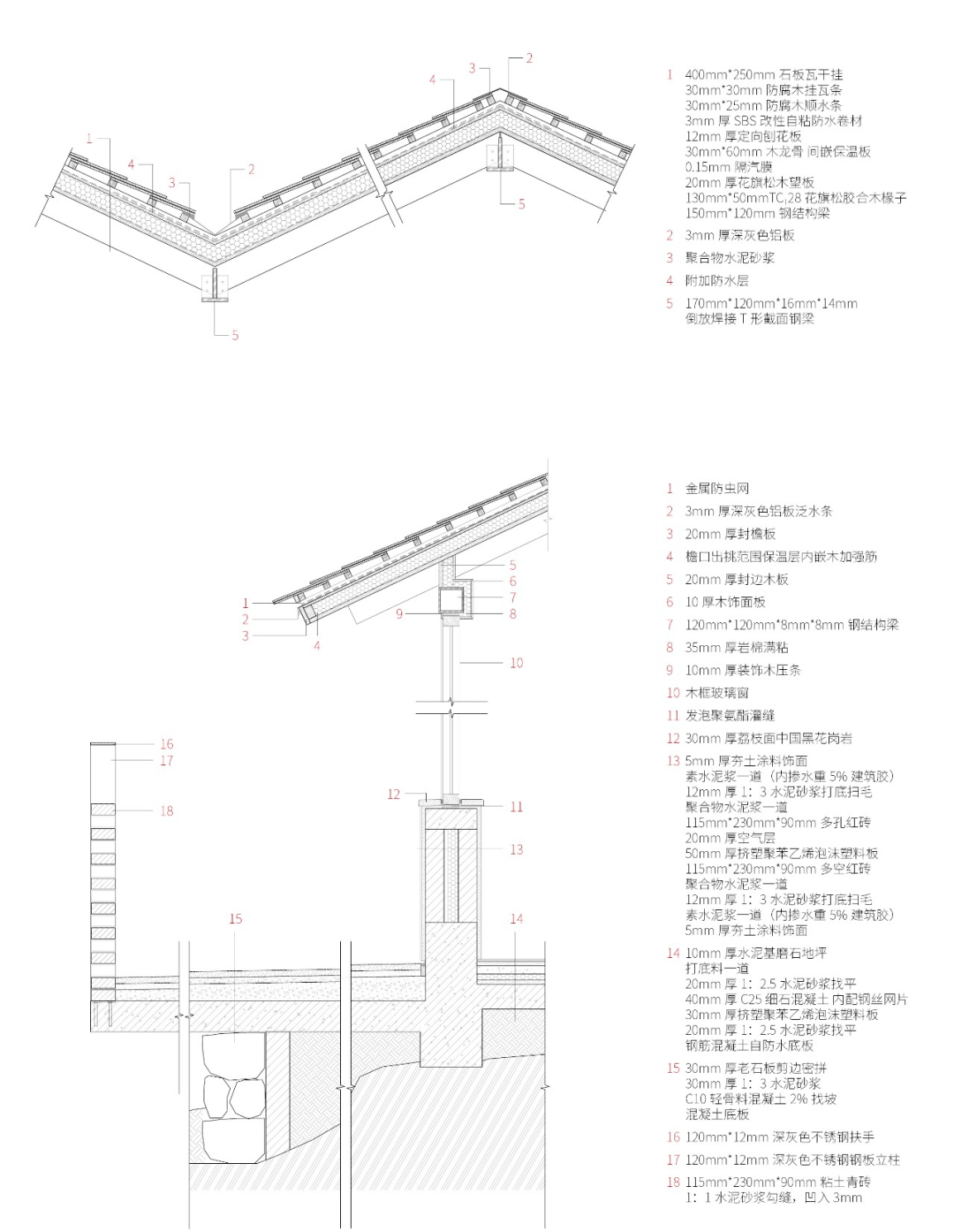

墻身大樣

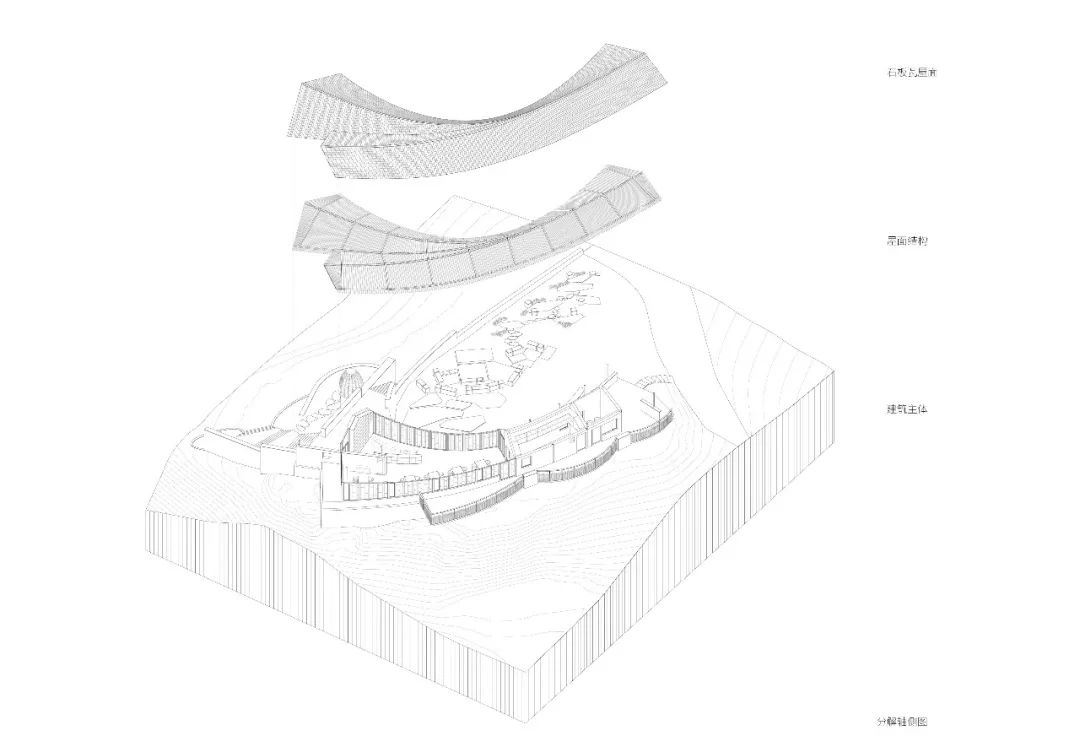

軸測圖

家具布置圖

項目信息

項目名稱:咕咕來儀,大伾山懸崖驛站

設計單位:Galaxy Arch 繁星建筑工作室

建筑:季欣、葛加琪、陳超、席婷

結構:iStructure結構事務所 楊笑天、吳琨營

室內:季欣、葛加琪

景觀:汪治

標識:季欣、葛加琪

VI:鄒淙菲、陳浩翔

地點:河南省鶴壁市浚縣大伾山觀音寺北側山崖

設計時間:2022/07-2022/12

竣工時間:2023/05

業主: 浚縣旅游發展服務中心

基地面積:1062㎡

建筑面積:210㎡

結構形式:鋼木混合結構

攝影:存在建筑、呂曉斌、繁星建筑工作室

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>