西安,是著名的十三朝古都,也是古代“絲綢之路”的重要節點,歷經千年沉淀,有這深厚的歷史文化底蘊。古城墻,大雁塔,小雁塔都是西安城特有的地標。傳統,在這座城市里體現的淋漓盡致。歷史與未來,傳統與國際,在這座城市激烈碰撞。

馬巖松,作為一個同樣在歷史古都北京成長起來的建筑師,完成了許多與歷史文化相關的項目,比如胡同泡泡,樂成四合院幼兒園等。對于一座城市在發展過程中,尤其是西安這類保留了無數珍貴歷史遺跡的城市,該如何平衡傳統文化的傳承,與科學技術的發展的關系?城市該如何延續本身獨特的歷史文脈?西安這座城市,又有什么樣獨特的魅力與潛力?馬巖松給出了他獨到的見解與答案。

西安的古城墻,老北京的城市格局,是兩個歷史古都各自獨有的傳統特色。隨著城市的現代化發展,北京的新建筑如雨后春筍般涌現出來,西安則更多的保持著自己古樸的一面。迎新,守舊,成為城市發展中的矛盾點。

西安和北京都有著深厚的歷史文脈,作為生根在北京的北京人,您覺得西安和北京有什么異同?

西安有很多文物,城墻也保護的也很好。北京的城墻已經沒了,但是老北京的格局還是挺明顯的,有中軸線、故宮、景山、鐘鼓樓,還有什剎海。小時候,我就覺得是一個非常特別的城市空間,到今天,這種格局一直是北京非常好的方面。

西安古城墻

北京

其次,北京有很多新的東西,在奧運會前后出現了很多新建筑,這是兩個城市不一樣的地方。

北京中央商務區

西安城市本身具備什么樣的發展潛力?

中國的城市,一直在努力尋找文化的可識別性。中國建筑從古典到現代的轉換,還只是一個過程。從一開始的新建筑利用大屋頂的形式恢復古都風貌,到后來在新建筑上蓋小亭子,都是一個個的歷史階段。關于未來的中國建筑是什么樣,其實到今天為止,都還不能說找到了答案。

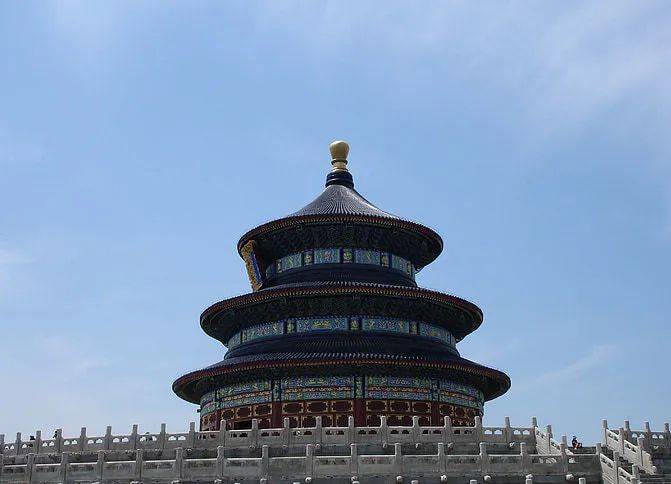

北京天壇

在北京以及其他很多城市,伴隨著城市化的進程,都做了很多相關實驗或是實踐。

提到發展機會或者機遇,從建筑和城市角度來說,就是去尋找一種屬于中國本身的新建筑,新城市形式。現在中國已經發展和形成了很多新城市,這些現代化的新城市與傳統的老城相比,比如北京城、杭州城和南京城,差距還是很大的,它們在體量和規模上遠遠超過了傳統老城,但是從文化上來說,中國的這些新城市欠缺一種代表性。所以,這需要看以后發展的城市,經過多年的摸索,后人會怎么回答這樣的問題。

今天,城市和建筑不應該是復制傳統、復制西方城市,那它應該是什么?需要有一個明確的答案。

北京國家體育中心鳥巢

中關村論壇永久會址 ?MAD

當科技的發展顛覆了我們的生活,傳統也不應該成為禁錮。對待傳統,它不應該是一成不變地繼承,它更像是一種反叛精神,繼承這種精神,才能更好的激發創造力。科技也不僅僅是新的東西,它同樣會帶著對時間和地域的感知,幫助我們建設出更具備地域文化特色和時代特色的建筑。

在古今交匯的時空語境下,建筑師如何從建筑和城市的角度,既平衡深厚的歷史文脈,又擁抱科技的發展?

這是很困難的,在很多地方也是矛盾的。但是,歷史必須成為發展的動力,用這樣的心態才能達到一種境界。我們相信中國的傳統文明都是那些最有創造力、最反叛、最相信未來的人造就的,只有繼承這種精神,才可能得到發展。但是如果我們覺得傳統的觀念很棒,一味的尊重傳統,在一定程度上會束縛自己。這是一種沒有未來的方式,這樣繼承傳統的方式古人也未必看得上。

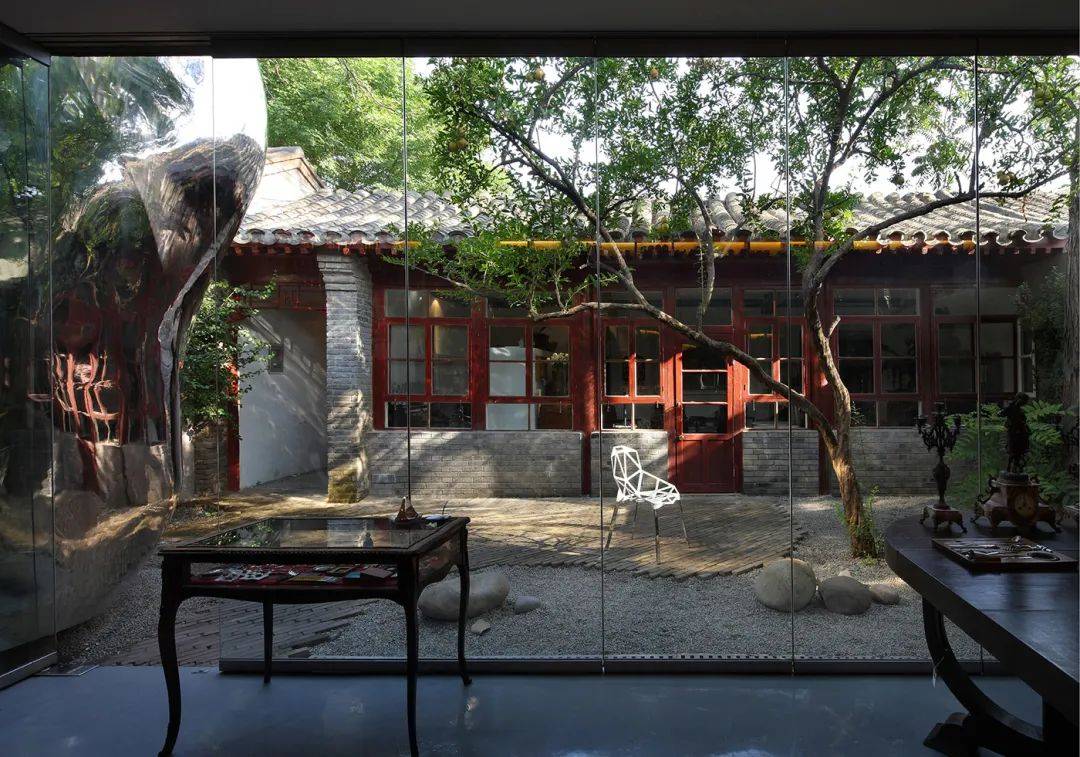

胡同泡泡32號 ?MAD

胡同泡泡32號 ?MAD

把創造力和繼承傳統放在一起,對現代人來說是一個非常大的挑戰。比如羅馬和京都,都是需要作為文化旅游地保護。但像硅谷、中關村這樣的高科技區域,更多的是自由、自信,具有開拓精神。

當然,傳統文化也可以成為創新的源泉。中國人看傳統都有一點距離感,會欣賞、愛護,甚至敬畏它,但沒有把它變成深入血液的東西,沒有變成關乎人的東西。如果把那些年輕的、膽大妄為的、有創造力的傳統精神延續到今天,或許傳統和創新可以成為一個互相借力發展的組合。

胡同泡泡32號 ?MAD

您提到了歐洲的古城和科技園區,很多歐洲的城市也分成了新舊城區,作為建筑師,您如何理解西安的舊城區和高新區(新城區)?

針對老城區只能是保護,而新城區的發展和規劃對整個中國來說都是一個大問題,還是關于如何理解傳統的基礎上去創新。

老北京的格局就很美,因為它是有山水格局的,有北海、什剎海、景山,建筑是跟這些自然結合存在的。這種關乎自然的文化和世界觀,在藝術、文學與園林建筑方面,都屬于中國人的一種傳統觀念,而在現代城市中是完全沒有的。現在建筑的形態,樓的高矮胖瘦、屋頂樣式、顏色等,都屬于西方的城市理論。但這些都不是最重要的,中國最重要的是城市中是否有自然格局,是否以自然和人作為城市核心。但是,現在從以功能切入,先規劃路網,然后在不同地塊上蓋房子,完全沒有繼承中國的傳統文化。

巴黎UNIC ?MAD

當然可以有新舊,今天規劃設計的城市都是新的。但是,為什么要在西安建新城區?肯定需要跟地方文化的傳承相關,這種相關并不能因為是新建筑而赦免。它需要一種文脈,并非表面上的,而是從內部的結構系統上去呼應時間。這個也是科學和技術很重要的一個點,不能說科學就沒有文化,科技可能會更敏感,它是對藝術、自然,對這個區域的歷史,還有對時間是有感知的。所以,一個新區域一定要對城市有內在的傳承。

科學不止是絕對理性的存在,也會有感性的一面,或者說是一種文化的延續,那比如AR,VR,AI人工智能等,是否能在技術上與建筑相融合?

很多技術都會運用在建筑上,原來沒有照明,后面有了電燈、空調,技術一直被運用在建筑中。虛擬現實又把建筑從物理空間解放,拓展出虛擬的空間、時間,可以有更多不同的感知,但是它仍然是在一個房間里。建筑有它自己的任務,和虛擬現實互補,但二者又不相同,無法相互取代。

夢露大廈 ?MAD

夢露大廈 ?MAD

哈爾濱大劇院 ?MAD

從建筑的視角出發,西安以及高新區的發展,最重要或最需要的是什么?是地標,自然,還是生活?

西安確實需要地標,但是它不僅需要一個,而是需要很多。這跟一個城市的規模有關。如果把城市比作交響樂,其中會有不同的樂章,有高潮,有平鋪直敘的部分,有不同的速度。城市也是這樣組成的,它一定是多元的。北京有中軸線,有景山,有紫禁城,都是地標。鐘樓,鼓樓也是突然高起來的地標,它的周邊都是非常統一的坡屋頂的平房,在這樣的背景中就需要一個凸顯出來的地點來給人一些儀式感。有時候從什剎海看過去,看到鐘樓、鼓樓,就會覺得那就是北京。所以,我們需要對城市有全面的認知,不僅是哪個有哪個沒有的問題,各種類型的建筑都需要有。

西安的歷史建筑如大雁塔、小雁塔,都已經是地標了,還需要一些有創造力的、可供市民使用的、符合現代功能性的新建筑。我們不是生活在過去,所以當人們在這個城市中,大家的生活,大家的思考,大家對未來的想象,會在怎么樣的空間中發生,同時又要有機的與城市的其他部分融合,包括跟傳統文化。然后跟已有的城市融合,讓整體更加和諧,是我們在設計新建筑時需要考慮的事情。

在平房中的鐘樓,鼓樓

什剎海

當代中國城市的建設中,需要一些真正被人們需要的空間,可以給人們帶來更多精神感受,擁有更多社交屬性的空間。這樣的空間才能存在于人們的生活和記憶中,成為屬于中國城市的新地標。

您曾提到,反歷史也是尊重歷史的一部分,而地標常因其前衛性而成為城市的代名詞。但當這種巨構物(如巴黎埃菲爾鐵塔)介入城市時,如何才能讓中國的傳統變成一種普世價值,讓世界重新理解中國?

其實追求大尺度的建筑是不太必要的,像埃菲爾鐵塔其實就是通過高度和體量的形成讓人們觀賞。但是這種對巨物的崇拜不應該是如今我們所追求的。

地標并不一定要大,它可以是一種特殊的空間類型,讓人們愿意進入,成為人們的記憶,以及日常生活的一部分。它或是跟那種路過都不會注意的空間形成反差,或是會通過獨特的設計,消失于環境中。什剎海就是非常有地標感的空間,它其實就是一個小水潭。景山北海上面的白塔這樣一個尼泊爾建筑,它也是高出來,但又與周邊融合,現在也成了北京的地標。

洛杉磯盧卡斯敘事藝術博物館 ?MAD

關于地標的討論可以更開放。不一定大就肯定不行,但是我們不再去崇拜帝國紀念碑式的東西。一個體育場,能不能成為又大,又是人們日常愿意去的地方。這可能才是建筑師真正需要解決的問題。而這樣的地標,既能被使用,又能被感受到。

我們的城市一些公共設施其實非常好,能夠提供很多以前沒有的功能,但是只提供這樣的空間還不夠,大家使用空間的最終目的是為了得到精神上的感染和變化。在空間里可以跟他人交流,這是一種社會目標。如何實現這種社會目標可能是當前公共項目以及公共空間設計的核心任務之一。

傳統,是一種反叛精神

西安的魅力,在于它的古老。匠人們創造出在當時最新穎的建筑,并被保留至今,時代更迭,新的東西變成舊的東西,變成一種傳統,一種文化符號。不變的是每朝每代,都會有這樣具有反叛精神的匠人,在上千年間,不斷建設這個城市,讓這個城市在時間的洗禮中變得越發獨特。

發文編輯|Aaron

采訪/撰寫|Ming、唐蕾、Jiqing/柳青

審核編輯 | Miranda

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>