Texture Integration

肌理縫合

line+聯合創始人、主持建筑師孟凡浩受業主委托,作為項目主創及總建筑師率領團隊主持成都老城區核心地塊城市更新項目——“卓越 · 點將臺79號”綜合體,并整合協調建筑、室內、景觀、幕墻及燈光等多專業協同工作,全過程把控最終效果。項目于今年四月正式開工,目前低區即將封頂,預計于2025年底陸續建成。

“成都有著強大的包容基因,國際化和煙火氣,毫不違和地在這片土地上共同生長,生機勃勃。我希望在這次的更新計劃中,不僅僅是物理空間層面的肌理縫合,更重要的是能融入當代生活消費場景,以復合多元的混合街區進一步提升老城活力。”

——孟凡浩

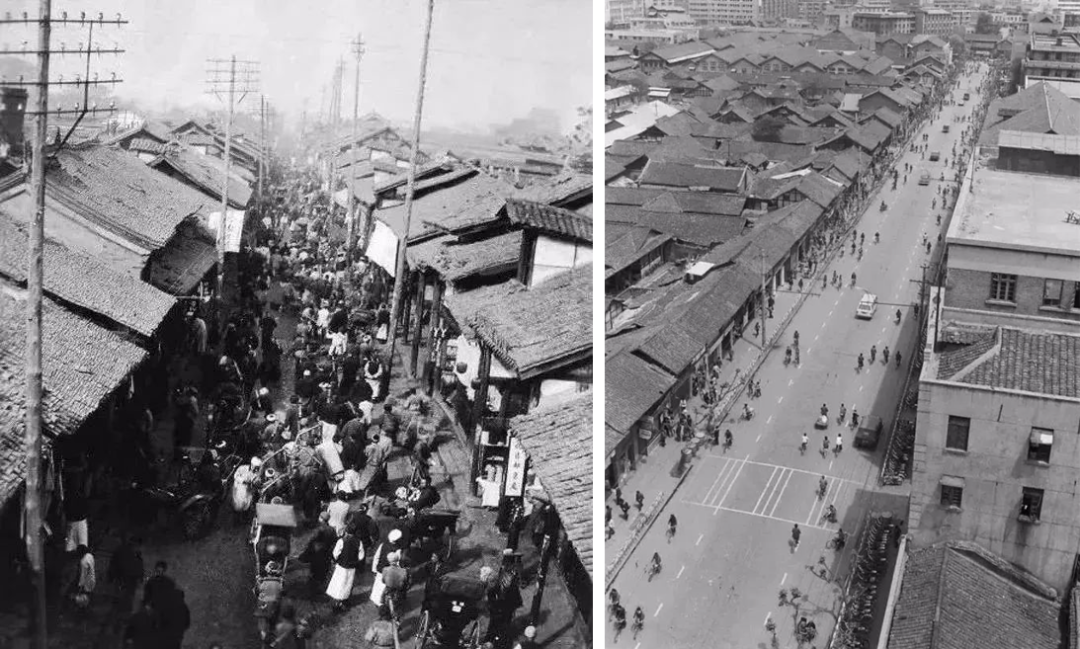

項目地塊位于成都錦江區,臨近牛王廟、點將臺等成都歷史事件坐標。其所在的東大街片區在歷史上曾是成都最繁盛的商貿中心,孕育出了太古里、春熙路等現代商業中心。據記載,清代以來成都的商品市場已經逐步發展出了集合作坊、集市等專業化和復合性功能的街巷模式。其中,東大街是最能反映晚清成都獨特商業文化和景觀風貌的街區,街道兩旁“肆店寬敞,高軒綺窗。檐頭懸各種招牌,長短參差,金碧炫目”,很好地傳承了唐宋以來西南地區精湛的商業文化傳統。

區位圖

圖左:1920年的東大街上 圖片來源:錦江區文化體育和旅游局,圖右:1980年的成都東大街 攝影:鮑安華

熱鬧繁華的太古里、春熙路商業中心 圖源網絡

面對承接歷史與現代化發展的雙重城市性訴求,line+提出了“肌理縫合,街區共生”的老城更新理念。

東南角鳥瞰實景融入

一方面通過協調相宜相異的建筑尺度,縫合城市肌理,在新舊之間創造對話,實現新老街區的共生;另一方面,將傳統商業空間模式與現代商業業態融合發展,即在新消費場景中融入傳統的空間體驗,為城市提供一處混合場景、多元業態的新型商業綜合體。依托點將臺,交子等歷史文化地標,延伸打造了天府錦城“八街九坊十景”的重要文化特色。

設計首先在地塊中劃出一條貫通東西的主街,串聯一環路與牛王廟北街及街角花園,作為向城市開放的內界面;其次,在面向街區的東西方向各打開一個轉角廣場,由更小尺度的街巷串聯,分布在主街兩側,由此生成具有傳統街巷尺度的低密街區。

生成分析

模型照

街區內的商業組團由三種基本單元體塊組合而來,彼此之間相互連接、錯位、圍合,形成不同尺度的院落,兼顧商業活動、生產工坊、城市會客等多種場景,創新傳承歷史商業街巷的復合性特征。

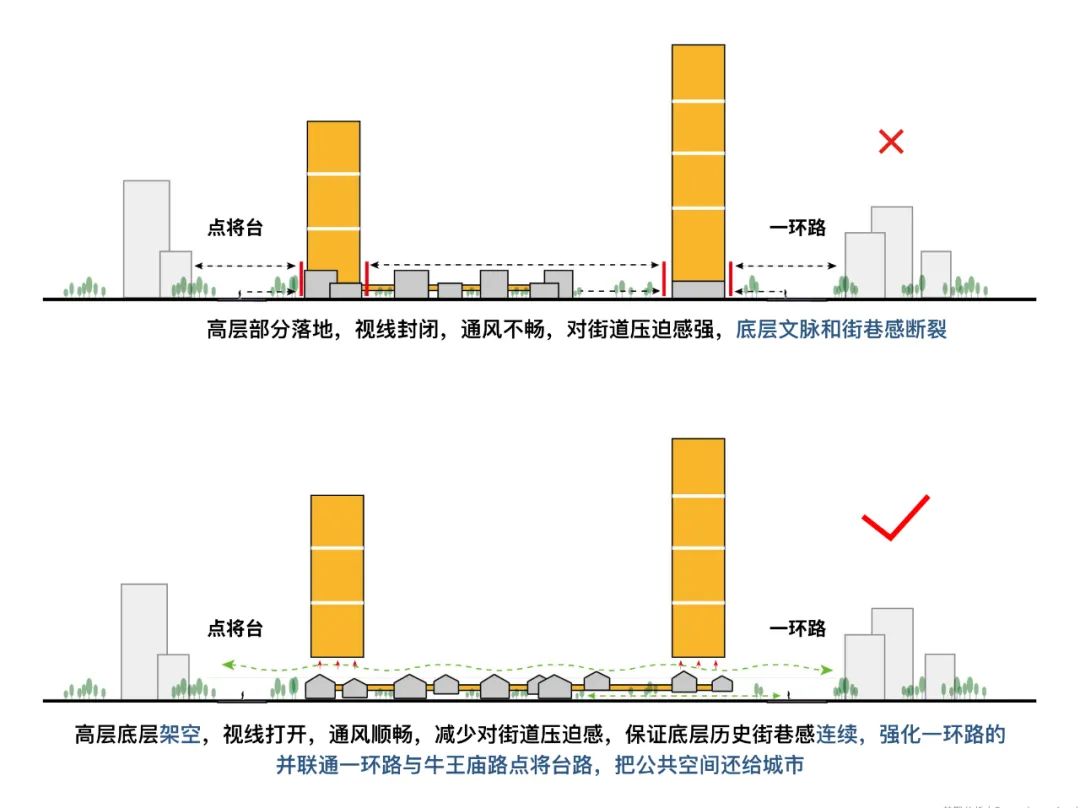

位于地塊兩端的超高層塔樓完全“漂浮”于整個街區,以保證底層街區肌理的完整性;底層空間的懸挑架空,在牛王廟北街、點將臺東街與一環路之間形成視覺通廊,建立對話聯系,減少城市界面的壓迫感。

精致時尚的超高層塔樓彰顯著城市發展的雄心,而通過最大限度地釋放底層空間,則是對城市公共空間的有效補償,在與商業街區的協同作用下,制造城市商業機遇,重塑城市活力,以達到真正的城市更新目的。

設計策略

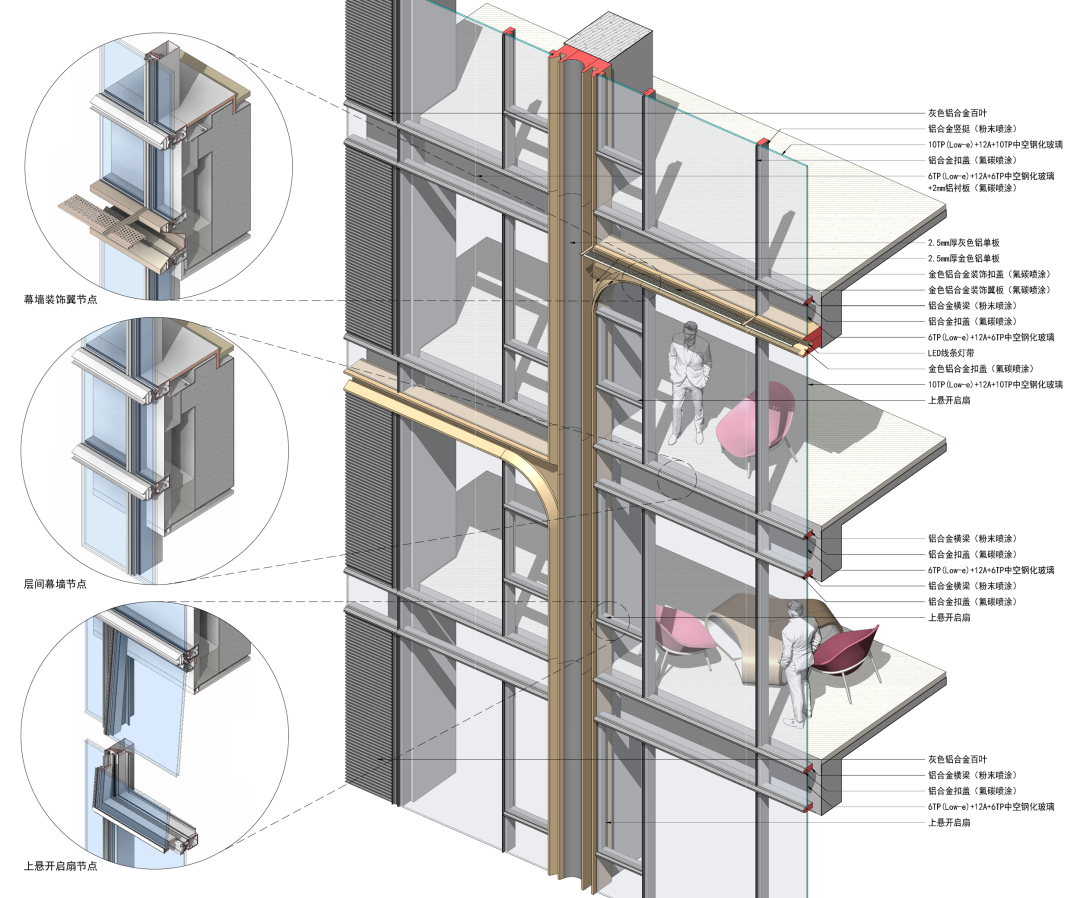

超高層塔樓的立面設計,橫向上通過臺階狀處理矩形形體,圓角柔化角部,以減輕巨大體量的壓迫感,同時最大程度優化內部視野。豎向上,采用金屬材料的"拱券"劃分建筑形體,融入竹子節節高升的意象,以當代材料呈現出典雅韻味。

立面生成分析

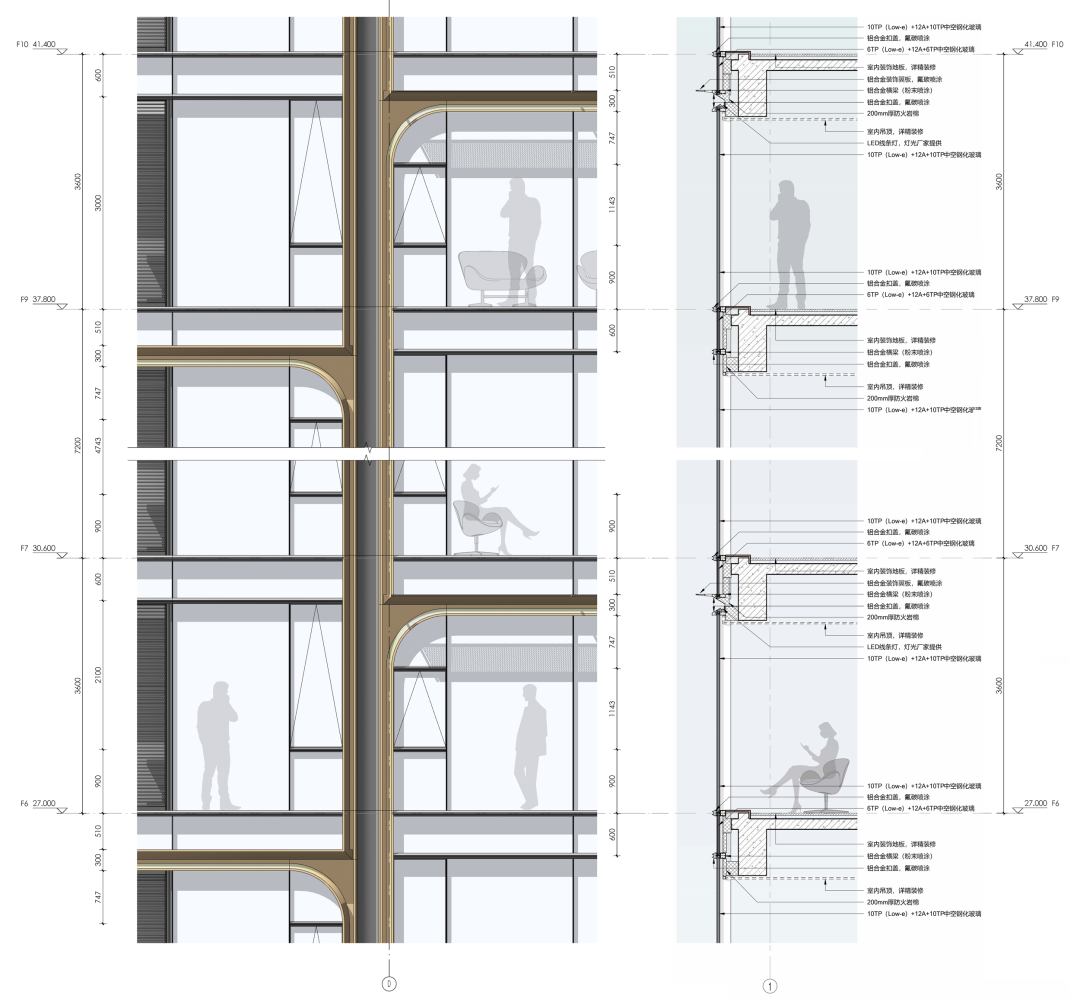

在line+全面數字化的Rhino-Revit工作平臺上,設計團隊得以高效靈活地解決超高層塔樓玻璃幕墻的墻身節點等復雜難題,在提高設計靈活度的同時精細化控制方案全階段的設計表達和顆粒度,保證項目高品質實施落地。

幕墻立面節點詳圖

在城市更新中,line+始終思考著傳統與現代如何融合發展的議題。在本項目中,設計以傳統商業街巷為空間原型,延續空間形制上的歷史意義,并創新地提出開放的組織方式,創造其城市功能上的現代意義,由此新生于舊,向史而新,創造城市混合街區的新范式。

項目信息

項目名稱:成都“卓越 · 點將臺79號”城市更新綜合體

設計單位:line+建筑事務所

主持建筑師/項目主創:孟凡浩

設計團隊:陶濤、王雨斌、張濤、張罕奇、李昌昊、朱驍靖、李航、陳觀興、袁棟、周超、袁涵、黃嬌楓、李京、潘一鳴、黃翰儀、韓語嫣、施宇航、沈瑞、王賽施(實習)

業主:卓越集團成都公司

室內設計:CCD鄭中設計、邱德光設計事務所、豐屋設計

景觀設計:山水比德

策劃顧問:實效機構

結構顧問:同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司

幕墻顧問:思甫悉建筑設計咨詢(上海)有限公司

燈光顧問:bpi(上海碧甫照明工程設計有限公司)

施工圖合作單位:四川國恒建筑設計有限公司

項目位置:四川,成都

建筑面積:68323m2(地上),24869m2(地下)

設計周期:2021年4月-至今

建設周期:2023年4月-至今

結構:鋼結構、鋼筋混凝土結構

材料:玻璃、鋁板/金屬板、陶土磚、陶土瓦、石材

* 文中圖片為設計階段效果表現,最終以實際建成效果為準。

"/>

"/>

"/>

"/>