01. 從混凝土廢墟到永恒斗拱

當(dāng)阿德里安·布羅迪在第82屆金球獎上捧起“劇情類最佳男主角”獎杯時,他飾演的猶太建筑師拉斯洛·托斯仿佛從銀幕中走出����,向世界宣告著《The Brutalist》(《粗野派》)的野心——這不僅是一部關(guān)于建筑師的史詩��,更是一曲獻給“粗野主義”(Brutalism)的挽歌��。

電影《The Brutalist》(《粗野派》)劇照

這部斬獲金球獎最佳影片���、最佳導(dǎo)演等多項大獎的作品���,以214分鐘的宏大敘事��,將觀眾拉回二戰(zhàn)后美國重建的狂熱年代:裸露的混凝土墻體、粗獷的幾何結(jié)構(gòu)�����、對功能主義的極致追求�,構(gòu)成了一種被稱為“粗野主義”的現(xiàn)代建筑風(fēng)格。然而���,正如電影中主角設(shè)計的政府大樓最終淪為爭議廢墟,現(xiàn)實中粗野主義建筑亦因“冷峻”“壓迫”的標(biāo)簽被大規(guī)模拆除�,淪為城市角落的“過時舊物”��。

波士頓市政廳

但舊物的消亡是否意味著永恒的淘汰?粗野主義的命運卻給出了另一種答案——波士頓市政廳的混凝土外墻雖被嘲諷為“核電站”�����,卻在近年被年輕一代重新詮釋為“未被馴服的野心”��。這恰如中國傳統(tǒng)建筑中的斗拱:作為木構(gòu)體系的“舊物”�����,它因現(xiàn)代鋼混結(jié)構(gòu)的興起而式微,但其力學(xué)智慧仍被解構(gòu)為當(dāng)代建筑的文化符號����,甚至啟發(fā)著參數(shù)化設(shè)計的結(jié)構(gòu)創(chuàng)新�����。舊物的消逝��,可能只是一場“休眠”��。

02. 85件舊發(fā)明的消亡故事

最初是什么原因使它走向了消亡?

設(shè)計跟自然界的生物一樣,像一臺永遠前進的優(yōu)化機器,不斷向著完美進步嗎?這意味著物品的消失是因為自身不完善或不能夠適應(yīng)環(huán)境嗎?

消亡之物給我們創(chuàng)造的這個世界帶來了何種啟示?是喚回人與世界相處的其他方式和可能性嗎�����?

正是帶著這些問題��,多位重量級學(xué)者���、藝術(shù)家�、建筑師匯聚一堂���,書寫下了85件舊發(fā)明的消亡故事����,集合成了這本《舊物錄》。

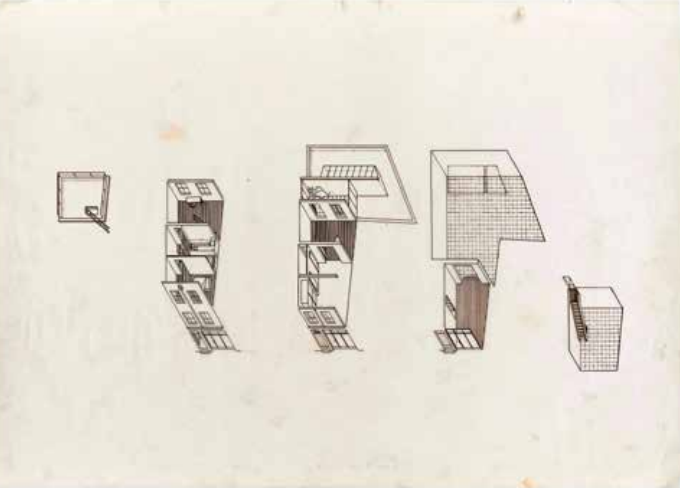

《紅環(huán)、利特通和 CAD 迷你畫圖軟件》插圖。倫敦里森畫廊的正等軸測圖�����,建筑師托尼·弗雷頓�����,1984 年�����,描圖紙墨水畫,59.5 厘米 ×84 厘米。

“我們相信����,研究消亡之物能給現(xiàn)在的世界提供很多參考�����。技術(shù)史的敘述往往關(guān)注創(chuàng)新,強調(diào)充滿命運感的新奇和幻想,不太關(guān)心廢棄之物或失敗的探索�����。但本書認為���,假如我們也思考一下進步的背面——矛盾���、淘汰��、意外�、破壞和失?���。ㄟ@些都是現(xiàn)代化不可或缺的部分)——事物的歷史會變得更為豐富。”

技術(shù)和設(shè)計的發(fā)展并不總是按部就班的線性進步�����,而是走走停停����、迂回曲折、跳躍式前進,有時候又卷土重來��。

03. 消逝之物何以重生

《舊物錄》中的這些文章最引人入勝的地方在于���,它提醒人們�����,消亡之物不僅代表技術(shù),而且代表不同的思維方式��、生產(chǎn)方式����、與世界互動的方式,以及對身體��、技藝���、復(fù)制品���、美���、藝術(shù)���、交流�����、運動�����、休閑����、愛、階級、文化身份�、自然和人工智能的不同態(tài)度����。

舊物的消逝從非終點,而是功能與意義的重構(gòu):粗野主義的混凝土廢墟可以成為798藝術(shù)區(qū)的骨骼���,斗拱風(fēng)格出現(xiàn)在“上海世博會中國館這樣的樣板建筑,抑或在獲得普利茲克獎的中國建筑師王澍的創(chuàng)新設(shè)計中”����。真正的建筑��,從不在風(fēng)格迭代中死去,而是在人類與空間的永恒對話中重生���。

新舊交融的大運河杭鋼公園 ?文沛

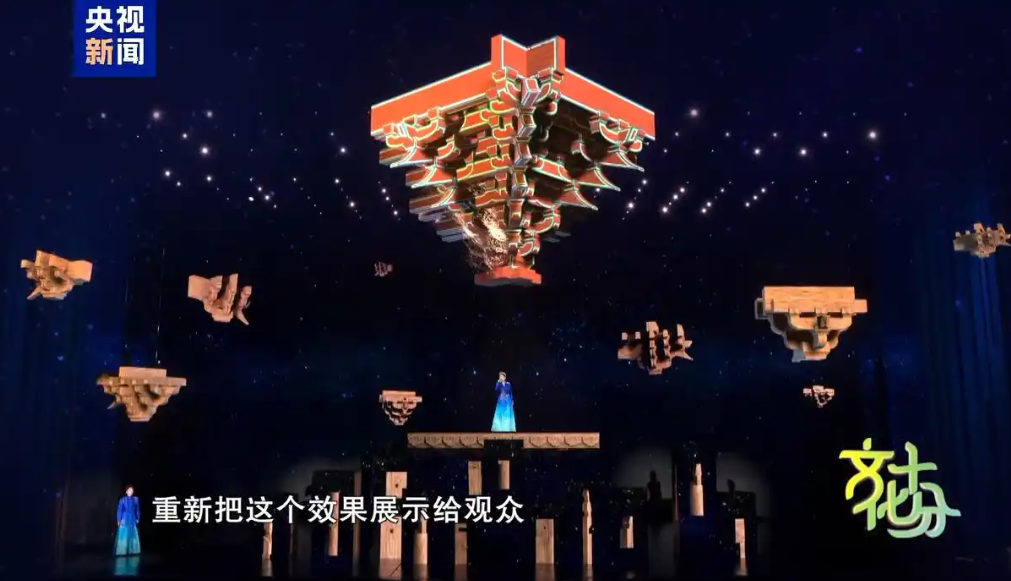

中國傳統(tǒng)建筑創(chuàng)演秀《棟梁》在蛇年春晚的舞臺上。

設(shè)計的“物競天擇”中�����,淘汰的只是形式�����,而靈魂總能在時空褶皺中找到新的寄生����。最終���,每一件消亡之物都體現(xiàn)了一種對未來的想象�����,即使物品本身被淘汰了,這些想象仍然向我們敞開著。

發(fā)文編輯|WenJin

審核編輯|Yibo

"/>

"/>

"/>

"/>