01/ 建筑求學

“建立屬于自己的設計方法與價值標準。”

█ 你國內外兩段求學經歷有怎樣的差異?

P : 國內高校的建筑教育大多呈現相似的價值判斷,東南大學也不例外,通過不同類型的建筑設計訓練來幫助學生打下堅實的學科基礎,但高、低年級設計課的區別大多體現在設計對象的功能和規模上,這樣導致學生對建筑設計的認知會較為片面、單一。

瑞士的學校,比如門德里西奧建筑學院(Mendrisio下稱“門校”),有一批風格迥異的執教老師,例如葡萄牙建筑師組合Meteus兄弟(ManuelAires Mateus和Francisco Aires Mateus)、先鋒派建筑師Valerio Olgiati等人,他們均有較為完善的建筑認知體系以及世界觀、價值觀,學生可以從各具特色的導師那里收獲完全不同的設計體驗,并借此探索自己的設計風格和價值體系。另外,瑞士德語區的學校更加看重建筑本體,比如空間、結構。

總體看來,國內教育更著重培養服務大眾的合格建筑師。瑞士的教育則不僅于此,更傾向讓學生建立自己的思考體系。這兩種教育模式誕生于不同的國情,都有其合理之處。

█ 門德里西奧建筑學院(Mendrisio)的課程具體是如何展開的?

P: 門校研究生課程總共2年,共4個studio,每個studio以學期為單位,進行三四個月。2年能夠做4個設計,其中1個設計是畢設。我第一個設計課老師是Atelier Miller,雖然設計成果不錯,但沒有帶來顛覆性的認知。后來跟著Olgiati做設計,他的想法和理念打破了我的固有思維,并為我帶來了持續至今的影響。

█ 如何看待今天更多的學生留學首選美國?你有什么建議?

P: 學生出于不同的目的自然會做出不同的選擇。美國名校的知名度更高,在學生未來的選擇和發展上有一定的優勢。以我的了解,歐洲的建筑教學著眼于建筑本體,比如材料、構造、氛圍,他們更關注“如何造一個房子”,即造物本身。而在美國,討論則更為寬泛。如果熱愛建筑本身,對宏大的社會、環保等主題沒有強烈興趣的同學,或許去歐洲更好,且可以借在歐洲念書的契機四處游學,親身體驗建筑大師作品。

留學期間畢業設計模型的制作和最后的答辯現場

? 潘暉建筑設計工作室

02/ 建筑教學

“關注設計思維與設計思路”

█ 你于東南大學所帶的大四建筑設計課程的核心是什么?

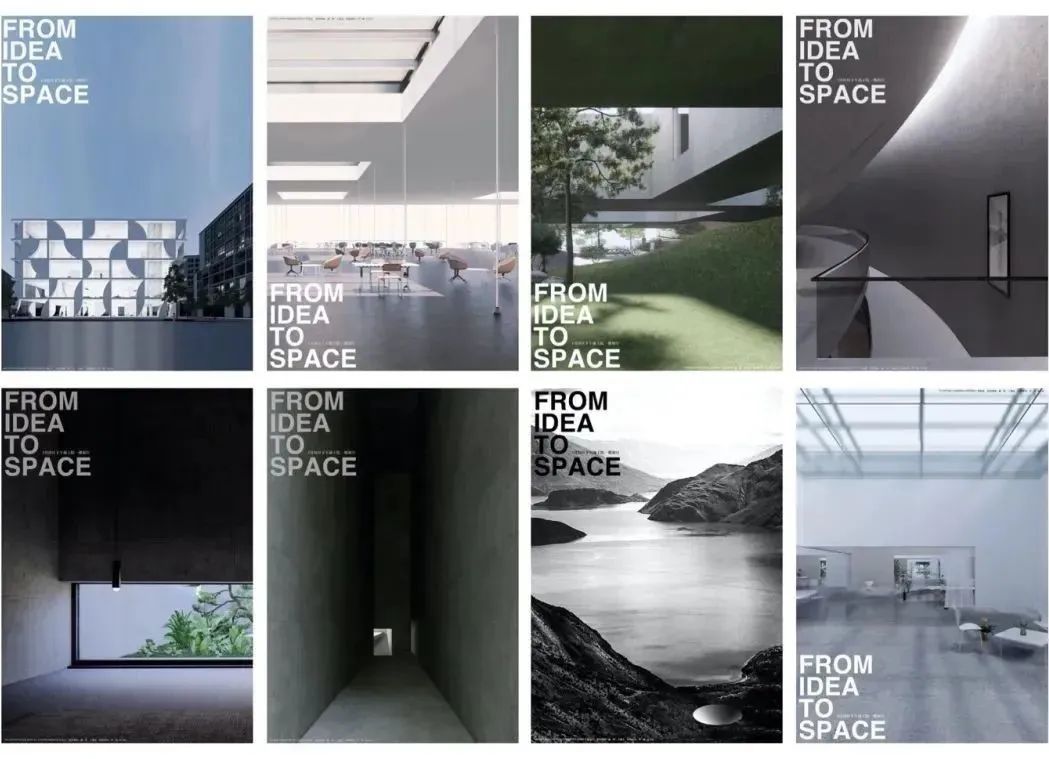

P: 國內學生接觸到的設計課多從基地、功能出發,我和王逸凡老師的設計課并不提供這些。我們會給學生一組圖片和詞句。每組同學需從一個建筑的基本詞句開始,圍繞一個清晰的概念(idea)展開,設計能夠帶來全新體驗的空間。

每種教學都有側重點。很多實踐派建筑師帶設計課,教授給學生的更多的是實際工程經驗。而我們的教學目標是在一套確定的價值標準下盡可能激發學生的想象力。課程更多是教授某種思維,如果學生真正投入其中,肯定能夠領會到一種全新的認知方式。我認為能夠將各種思路融會貫通以運用于未來的實際項目中是非常重要的,當然老師只能拋磚引玉,后面的道路需要自己走。

2022本科四年級課程設計 | 從理念到空間

? 潘暉建筑設計工作室

█ 有人說,當下中國的建筑教育與十年前乃至幾十年前差別無幾。在你的課堂里,學生們暴露出的問題是什么?

P: 今年是我自己第一次在東南大學帶設計課,比起十年前的建筑教育,雖然老師們的教案變了,但是教學方法并沒有本質的變化。大部分學生之前從未嘗試過以“關鍵詞”為核心做設計,更多從場地、功能出發,他們能夠在兩個月時間中切換思路,很不容易。

我觀察到學生們依賴在網上進行案例學習。我不太建議低年級的學生從網絡獲取建筑專業類信息,過于龐雜的信息需要較高的甄別能力,而初學者很難有較高的判斷力。互聯網上寥寥的幾張照片所呈現出來的碎片化信息并不能解釋設計思路,讀者很難對這些信息進行深度思考,結果是大家往往在大腦中儲存圖片,而不能理解其緣由,所謂“知其然而不知其所以然”。

我讀書時常通過書籍找答案,我覺得實體書的閱讀體驗是難以被替代的,且書籍展現的設計信息更加完備,比如某建筑圖冊,往往會展示平立剖圖紙、施工結構做法等等,并配以文字類設計說明詳細闡述。我本科時很喜歡妹島和世,幾乎翻閱了她所有的作品書籍。通過完整的閱讀,我對她的工作方式、設計思路有比較深入的理解,而非被淺顯的美學所取悅。簡單點說,看書就好像和一個老師做一遍studio,而瀏覽互聯網上的碎片化信息則好像是在簡單地瀏覽課程作業展。

大四課程設計照片 ? 潘暉建筑設計工作室

█ 你如何通過案例推進課程呢?

P: 我們給學生看的案例,古建和現代建筑都有。古建筑中,有很多具有非凡的結構性、空間性體驗,極具儀式感,譬如西班牙和日本等地的宗教建筑。在學習古建筑時,有時我們會截取一個片段出來,告訴大家這個空間好在哪里,坐在里面會有什么樣的體驗。因為知識背景完全不一樣,人們很難和幾千年前建造和使用神廟的埃及人共情,但即便人們沒有相關的歷史背景知識,感受到的空間體驗卻是真實的、本能的,這種本能的體驗是超越時間和文化的。我曾經去過埃及和印度,我不會請當地的導游也不看指南,最本能的、直覺的感受是最重要的。

現代建筑會有更加強烈的意圖,這種從概念(idea)出發的建筑設計其實很適合同學去學習。像妹島和世、Olgiati、石上純也等人的設計,他們的設計目清晰,將概念(idea)落實到設計的每一處。學生們可以從中學到怎么從一個概念(idea)出發去做設計。

School in Morbio Inferiore by Mario Botta

The Mosque of Ar-Rifai Islamic Cairo

? 潘暉建筑設計工作室

附:2022本科四年級課程設計 | 從理念到空間 課程展示

https://mp.weixin.qq.com/s/O8ovvwi1xuZPMXUQgVxJbQ

03/ 建筑設計

“在穩定的價值評判上堅持創新”

█ 你的設計似乎很注重對結構的“再定義”,“結構與空間”的關系是創新的發力點嗎?

P: 結構在我看來是次于空間的,建筑本質是為使用者服務,空間與人的親身體驗息息相關,建筑師需要營造能夠帶來多樣體驗的空間,進而使人產生不同的感受和情緒。由此空間應當處于第一位,而結構為空間服務。

空間體驗的營造其實是目的導向的過程。譬如,建筑師想要營造一種穩定的空間氛圍,人們在其中能夠有被保護的感覺,亦或是營造一種擁抱大自然的空間。那么我們通過結構去打造這樣的空間。結構不僅僅承擔力,它本身也能夠參與到空間中。很多時候我們將結構當作空間的容器,通過結構的包裹來塑造空間。筱原一男的“白之家”就是一個結構參與空間的經典案例。建筑師明確體驗類型,而后根據空間體驗目標選擇結構,如果空間和結構最后呈現為一個相輔相成的整體,那么該建筑就是一個好建筑。

筱原一男白之家 ? Internet

█ 如何面對結構、空間、形式三者之間的矛盾?

P: 矛盾是永遠存在的,建筑師的職責就是解決矛盾。我們工作室一直在思考”如何把方案做得簡單“,即怎樣用一個動作把矛盾都解決了,不要有多余的招式。一個動作就能搞定的方案顯然需要設計師花費很多精力去尋找,以我自己的經驗越簡單的方案越是有難度,而復雜動作的堆砌反而體現了思考過程的不足。

比如我們之前做的湖州茶主題展廳,其中的主要結構十字墻包含了多重含義。從整個場地環境考慮,十字墻讓茶室和場地發生聯結。在結構方面,十字墻相交的地方落到地下展廳中正好成為了整個空間的中心。從環境到結構再到空間,是一個連貫的構思過程。

█ 工作室的項目是什么樣的呢?

P: 我們今年年初剛剛落地了一個垃圾轉運站,目前該項目已經建成。今年可能還會落地兩個小體量建筑,希望疫情能夠趕快過去,項目能順利收尾(笑)。

江蘇某垃圾中轉站 ? 潘暉建筑設計工作室

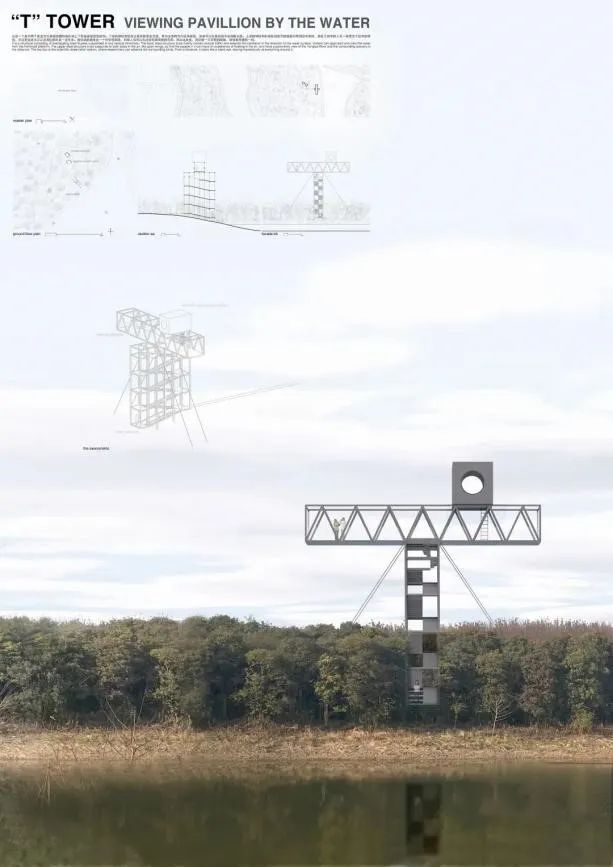

我們團隊經常參加競賽,今年參加了幾個,其中一個是葛明老師牽頭的南京“望亭小筑“競賽。雖然項目很小,但看到了不同建筑師各種不同的idea,體會到了建筑師這份工作的挑戰和樂趣,可以說是一次很不錯的競賽經歷。

望亭小筑競賽方案 ? 潘暉建筑設計工作室

我們對于建筑類型沒有太大的要求,所有類型都可以接受。像我們剛完成的垃圾轉運站項目,不常見但很有趣。我們可能不太愿意做特別商業的建筑,更加傾向項目有較大自由度或經濟性要求沒有那么高。畢竟,自由度高的項目創新的可能性也更大。

再者,大體量建筑項目需要經驗豐富的大團隊去配合,我們暫時還沒達到那個規模。不過我們相信小建筑也可以做出有意思的設計。建筑設計可能并不在于設計對象的規模,而在于創意。我們從小出發,為將來大項目做準備。

成都花海中央的餐廳項目 ? 潘暉建筑設計工作室

█ 在對建筑設計穩定的價值判斷上,工作室的方案會存在一定的模式嗎?

P: 我們有穩定清晰的價值判斷,但我們不會把這個判斷變成某種確定的套路或者固化的語言,如果立馬形成固定的設計語匯或是進行設計語言的堆砌,很容易遇到瓶頸。我們踐行的是一套標準或者說一套設計方法,它導向的結果是開放的,具備各種可能性。我們盡力保證我們的設計概念是純粹和完整的,設計策略是自由的,運用到實踐中是可行的。雖然當下年輕的獨立建筑師團隊無論在設計理念還是實踐模式上做創新都困難重重。但我認為需要保持“我要做新的、概念清晰的東西”這樣的信念,不要輕易放棄。

杭州灣出游

工作室一角

? 潘暉建筑設計工作室

04/ 建筑之外

“從體驗出發的日常積累”

█ 你在2020年紹興曾舉辦過個展——”空間記憶”(建筑設計作品+27張空間影像作品)。你怎么看待建筑與其它媒介的關系——比如照片(二維圖像)、地圖?

P: 我每次去旅行都會拍很多照片,以便做設計時可以回看。我常常出于直覺進行拍照,我覺得必須有意識地去記錄,不能隨看隨忘。我想建筑學不僅僅是一個工程,更偏向藝術,作品一定程度上呈現了作者的內心,當打動你的東西積累到一定量級,就會清晰地了解自己到底喜歡和不喜歡什么,這是一個了解自己、發現自己的過程。

紹興展覽照片 ? 潘暉建筑設計工作室

█ 你曾提到“城市里的廠房、基礎設施和廢墟常常引起您的共鳴”,是因為他們能帶來特殊的空間體驗感嗎?

P: 在我看來,我周圍的好房子其實不多,反而我很建議建筑師們去看一些基礎設施,比如立交橋、高速路等,這些基礎設施的尺度和層次感非常令人震撼,它們呈現出來的空間感常常出乎我們意料,能夠給人帶來超越日常生活的體驗。

南京長江大橋區域就很有意思,橋下的柱子粗壯無比,周圍還林立著過去的標語牌、毛主席像、廢棄的碼頭廠房以及碼頭腳手架。這是一種非常有意思的城市原型,把各種亂七八糟的東西并置在一起,偶爾冒出一些讓人匪夷所思的具有巨大的紀念性尺度的物體。而南京新建城區往往每個地方都差不多。如果可以,我會選擇住在老城區,像東南大學韓冬青等老師更新的小西湖片區就很不錯。除此之外,國內,我認為重慶是一個比較迷人的城市,野生感特別強,沒有很強的規則性,橋體基礎設施遍布,互相交織。日本的城市很有生命力,極高的商住密度導向了便民的人居環境,居住氣息濃厚一定程度上導致呈現出多要素并置的城市面貌。同時,它們社區營造的自主性帶來了面貌上的豐富度,各種各樣的門頭、廣告牌以及變化的空間尺度,塑造了多元且有生命力的城市氛圍。我認為這種并置是城市空間的突破,也是一種“非設計”層面的介入。

紹興杭州灣某觀潮平臺底層空間

紹興某立交橋下空間

紹興某廢棄黃酒廠空間

紹興某橋下空間 ? 潘暉建筑設計工作室

█ 庫哈斯的理論中也有大與小的對比,被超越人體尺度的東西所吸引是建筑師的共性嗎?

P: 據我了解,庫哈斯應該受筱原一男影響很大。筱原一男后期的公共建筑作品實際上就是在一個巨大的城市里面推導出來的,比如東工大百年紀念館。他們的作品有共通的地方。我個人覺得庫哈斯所設計的CCTV很震撼,無論從形式還是結構上都是創新的。如果我做大體量建筑,可能也會是一個巨大的神秘的物體。

05/ 對青年建筑師說

“用有效的方法,持續熱愛和努力。”

█ 在如今的社會環境和行業背景下,有什么想對仍在建筑界耕耘的青年學子和青年建筑師說的?

P: 其實我自己也還是個初出茅廬的青年建筑師,不敢給大家什么建議。如果一定要有的話首先,我認為要多出去看。如果想在建筑領域有所建樹,還是要多打開眼界。第二,深入閱讀學習,了解經典作品。任何學習都是從模仿開始,學最經典的東西,耳濡目染后再做創新實踐,結果不會太差。第三,有條件去找你最欣賞的老師學習。這點可遇不可求,喜歡哪個建筑師就盡可能去他那邊工作和實習,一定會大受裨益。

訪談/撰文|林之茜

校對|Jiqing ElviraXD 主編|栗茜

發文編輯 | Lqinie

版權?建道筑格ArchiDogs,轉載請聯系media@archidogs.com

若有涉及任何版權問題,請聯系media@archidogs.com,我們將盡快妥善處理。

"/>

"/>

"/>

"/>